Potentilla bifurca L. на золоотвалах Урала в разных зонально-климатических условиях

Автор: Глазырина Маргарита Александровна, Лукина Наталия Валентиновна, Чукина Надежда Владимировна, Борисова Галина Григорьевна, Окорокова Елена Сергеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (161), 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было изучение пространственной и возрастной структур, а также морфофизиологических параметров и показателей микотрофности ценопопуляций Potentilla bifurca L. (сем. Rosaceae Juss.), произрастающих на рекультивированных золоотвалах Урала: Южноуральской (ЮУГРЭС, лесостепная зона) и Верхнетагильской (ВТГРЭС, таежная зона) государственных районных электростанций. Potentilla bifurca - хамефит, ксеромезофит, засухоустойчивый вид, растет в степных районах на сухих открытых глинистых и каменистых склонах. В лесной зоне встречается редко, для Среднего Урала является заносным (адвентивным) видом. Показано, что ценопопуляции Potentilla bifurca, произрастающие на рекультивированных золоотвалах, характеризуются высокой плотностью особей, являются нормальными неполночленными, с преобладанием прегенеративных возрастных состояний. Поддержание популяций происходит преимущественно вегетативным путем. Проведен анализ структурно-функциональных параметров листа (толщина листа, число клеток и число хлоропластов на единицу площади, индексы общей ассимилирующей поверхности клеток и хлоропластов, содержание флавоноидов, азота и фосфора). Исследования структуры фотосинтетического аппарата листьев Potentilla bifurca показали, что растения с золоотвала ЮУГРЭС отличаются от растений с золоотвала ВТГРЭС достоверно большими размерами толщины листовой пластинки, вызванными увеличением размеров клеток палисадного мезофилла. Отмечено значительное (на 33 %) увеличение числа клеток палисадной паренхимы в единице площади листа у растений на золоотвале ЮУГРЭС по сравнению с ВТГРЭС. Показано, что количество флавоноидов, содержание общего азота и общего фосфора в листьях Potentilla bifurca было достоверно выше в лесостепной зоне. В корнях Potentilla bifurca обнаружена арбускулярная микориза, представленная гифами, везикулами и единичными арбускулами, показатели микоризы выше в таежной зоне. На биометрические параметры особей, морфофизиологические параметры и показатели микоризы оказывали влияние зонально-климатические условия, связанные в основном с количеством осадков и инсоляцией.

Золоотвалы, популяция, мезоструктура фотосинтетического аппарата, флавоноиды, микориза

Короткий адрес: https://sciup.org/14751122

IDR: 14751122 | УДК: 581.5:581.1

Текст научной статьи Potentilla bifurca L. на золоотвалах Урала в разных зонально-климатических условиях

Техногенные ландшафты, возникающие в результате интенсивного и разнообразного воздействия на природные ландшафты, из-за низкой биологической продуктивности и специфических биофизических и биохимических свойств образуют своеобразные провалы и барьеры на путях планетарной миграции веществ и энергии. Они искажают нормальный ход всех фундаментальных процессов, протекающих в биосфере, в том числе биологический круговорот азота, газовый режим атмосферы, снижают их интенсивность [19]. В промышленно развитых районах Земли наблюдается рост территорий, подвергающихся антропогенной и техногенной трансформации, что влечет за собой уменьшение экологического и фитоценотического разнообразия видов растений, приводит к упрощению структуры сообществ, понижению их продуктивности, си-нантропизации растительного мира. Во флоре нарушенных территорий зачастую появляются неаборигенные виды растений. Занос антропо-хорных видов в разные регионы и их дальнейшая натурализация способствуют перестройке естественного хода флорогенеза. Формирование адвентивных фракций флор различных регионов приводит к сближению флор, развивающихся в разных природно-климатических условиях [16].

Полнота знаний о способах адаптации растений к условиям промышленных отвалов может быть достигнута при сочетании исследований на разных уровнях организации биосистемы – субклеточном, клеточном, организменном, популяционном и биоценотическом.

В связи с этим целью данной работы было изучение пространственной и возрастной структур ценопопуляций Potentilla bifurca L., произрастающих на золоотвалах Урала в разных зонально-климатических условиях (таежная и лесостепная зоны), а также морфофизиологических особенностей листьев и показателей мико-трофности данного вида.

МAТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Potentilla bifurca L. (лапчатка двувильчатая) – многолетний невысокий длиннокорневищный полукустарничек высотой до 25–30 см с деревянистыми подземными стеблями из семейства Rosaceae Juss. Листья непарноперистые, цельнокрайние, на верхушке часто двунадрезные, покрытые рыхло прилегающими или почти прижатыми волосками. Данный вид распространен в черноземных областях Средней России, преимущественно в юго-восточных и южных районах европейской части и в Сибири. Севернее изредка заносится по нарушенным местам, часто по насыпям железных дорог [6], [12].

Potentilla bifurca – хамефит, ксеромезофит, засухоустойчивый вид. Растет в степных районах на сухих открытых глинистых и каменис- тых склонах, по залежам, по железнодорожным насыпям, по обочинам дорог [12]. В лесной зоне встречается редко, для Среднего Урала является заносным (адвентивным) видом [7].

Potentilla bifurca является перспективной в лекарственном отношении (содержит дубильные вещества, флавоноиды, фенольные соединения и др.) [18].

Исследования проводили в начале июля 2013 года на золоотвалах Южноуральской государственной районной электростанции (ЮУГ-РЭС – 54°56'30'' с. ш.; 61°15'12'' в. д.; площадь 68 га) и Верхнетагильской государственной районной электростанции (ВТГРЭС – 57°23'00'' с. ш.; 59°56'00'' в. д.; площадь 125 га), расположенных соответственно в лесостепной и таежной (подзона южной тайги) зонах. Возраст золоот-валов примерно одинаков, подача пульпы прекращена в начале 60-х годов XX века. В 1964– 1966 годах проведена рекультивация золоотвала ЮУГРЭС с покрытием всей поверхности слоем черноземной почвы и посевом многолетних трав. Биологическая рекультивация на части золоот-вала ВТГРЭС была начата в 1968–1970 годах и продолжалась в последующие годы. Применялось нанесение слоя глинистого грунта толщиной 10–15 см полосами 7–10 м с таким же межполосным пространством.

Зола каменных и бурых углей, складируемая в золоотвалы, является специфическим субстратом, обладающим рядом особенностей. По механическому составу зола представлена фракциями песка и пыли с большой примесью измельченного шлака. Для золы характерна низкая вла-гоемкость, слабая теплопроводность, щелочная реакция среды, следовые количества или полное отсутствие азота, недостаточное содержание калия и в некоторых случаях недостаточное содержание фосфора в доступной для растений форме (табл. 1).

Сбор фактического материала проведен по общепринятым методикам. Обследование проводили детально-маршрутным методом. Для изучения горизонтальной и возрастной структур ценопопуляций (ЦП) Potentilla bifurca в исследуемых растительных сообществах случайным образом закладывали учетные площадки (0,25 м2): на золоотвале ЮУГРЭС – 37 шт., на золоотвале ВТГРЭС – 32 шт. Счетными единицами при исследовании ЦП Potentilla bifurca являлись особи вегетативного происхождения – раметы. На данных площадках определяли плотность особей. Далее особи Potentilla bifurca с площадок выкапывали, высушивали в лабораторных условиях до воздушно-сухого состояния, разбирали по возрастным группам [2] и взвешивали на весах Sartorius с точностью до 0,01 г.

Для морфологического анализа вегетативных и генеративных особей каждого возрастного состояния на золоотвале ВТГРЭС было взято 278

Таблица 1

Химический состав зольного субстрата [20]

|

Золоотвал |

Валовое содержание основных элементов (% на прокаленную навеску) |

N, % |

Содержание подвижных форм элементов, мг/100 г золы |

pH по KCl |

||||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO |

SO 3 |

P 2 O 5 |

K 2 O |

|||

|

ЮУГРЭС |

58,3 |

31,4 |

7,2 |

2 |

0,3 |

0,7 |

0,08 |

2,7 |

1,6 |

8 |

|

ВТГРЭС |

48,4 |

23,4 |

14,2 |

4,9 |

2,9 |

3,8 |

следы |

23,5 |

7 |

8,5 |

особей Potentilla bifurca , из них 189 вегетативных и 89 генеративных, на золоотвале ЮУГРЭС – 650 особей, из них 608 вегетативных и 42 генеративных. Морфологический анализ вегетативных особей проведен по 6 признакам: высота особи, см; число листьев, шт.; число пар листочков в листьях, шт.; длина и ширина листа, см; масса растения, г. Анализ генеративных особей проводили по 11 признакам: высота особи, см; число генеративных и вегетативных побегов, шт.; высота генеративных и вегетативных побегов, см; число листьев, шт.; число пар листочков в листьях, шт.; длина и ширина листа, см; число цветков, шт.; масса растения, г.

Также были определены индексы возрастнос-ти ценопопуляций (∆) [17], эффективности (ω) [3], восстановления (Iв) и замещения (Iз) [4].

Для исследования мезоструктурных характеристик фотосинтетического аппарата отбирали по 5–10 сформированных листьев с 10-15 генеративных особей данного вида из каждого местообитания.

Анализ показателей мезоструктуры листьев проводили на растительном материале, фиксированном в 3,5 % растворе глутарового альдегида в фосфатном буфере (рН = 7,0). Поперечные срезы листьев получали с использованием замораживающего микротома МЗ-2 (Россия). Определение количества клеток в единице площади листа проводили после мацерации тканей в 20 % растворе КОН при нагревании с помощью счетной камеры Горяева. Измерения толщины листа, размеров клеток мезофилла и хлоропластов проводили с помощью специализированного комплекса для анализа мезоструктуры листьев Simagis Mesoplant (ООО «СИАМС», Россия), используя световой микроскоп Meiji MT 4300L («Meiji Techno», Япония). Изучали следующие параметры: толщину листа, число клеток и число хлоропластов на единицу площади, объем клеток и объем хлоропластов, индексы общей ассимилирующей поверхности клеток (ИМК) и хлоропластов (ИМХ), индекс проективной поверхности хлоропластов (ИППХ) [22].

Содержание общего азота и фосфора в листьях Potentilla bifurcа измеряли колориметрически после мокрого озоления растительного материала смесью кислот: H2SO4 и HClO4. Определение общего азота проводили с помощью реактива Несслера, а общего фосфора – с молибдатом аммония в кислой среде. Содержание флавоноидов в листьях определяли с использованием лимон-но-борного реактива на спектрофотометре при длине волны 420 нм [14]. Экстракцию флавоноидов осуществляли 1 % раствором тритона Х-100 в 96 % этаноле в течение 24 часов. Определение содержания азота, фосфора и флавоноидов проводили в трех биологических и трех аналитических повторностях.

Для изучения микоризы Potentilla bifurca во всех ценопопуляциях случайным образом отбирали по 30 особей. Для анализа у растений отделяли боковые корни 1–2-го порядка, так как более толстые корни гриба, как правило, не содержат. Обработку корней производили по методике И. А. Селиванова [15]. Препараты просматривали под микроскопом «МИКМЕД-5» при 120-кратном увеличении. В каждом поле зрения определяли обилие гриба. На основании просмотра 100 полей зрения высчитывали следующие средние показатели: частоту встречаемости микоризной инфекции (F, %), характеризующую соотношение между огрибненными и неогрибненными участками корня; степень микотрофности растений (D, баллы), отражающую обилие гриба; коэффициент интенсивности микоризной инфекции (C, %), оценивающий как распределение огриб-ненных участков в корне, так и обилие гриба в нем.

Собранный материал обработан стандартными методами математической статистики. Для обработки полученных данных использовали программный пакет MS Office (Excel) и Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали по критерию Манна – Уитни при уровне значимости р < 5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении формирования флоры и растительности золоотвалов ЮУГРЭС и ВТГРЭС были отмечены ценопопуляции Potentilla bifurca [8], [9] . На золоотвале ЮУГРЭС Potentilla bifurca (ЦП 1 ) впервые была зафиксирована в 1980 году в виде локуса на площади около 25 м2 в злаковоразнотравном растительном сообществе с доминированием Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Euphorbia virgata Waldst. & Kit., Artemisia austri-aca Jacq., Artemisia absinthium L., Elytrigia repens (L.) Nevski (обилие, по Друде, – cop 3 ). К 2013 году на золоотвале ЮУГРЭС сформировалось разнотравно-злаковое растительное сообщество, представленное 59 видами с доминированием

Agropyron pectinatum (коэффициент встречаемости (КВ) данного вида составил 75,7 %, обилие – sol), Potentilla argentea L. (КВ – 67,6 %, sp–cop 1 ). ЦП1 Potentilla bifurca состоит из пяти локусов общей площадью более 150 м2 (КВ – 29,5 %, обилие – sp gr). Общее проективное покрытие (ОПП) участка растительностью в среднем составляет 30,1 %, изменяясь от 10 до 60 %.

На золоотвале ВТГРЭС Potentilla bifurca (ЦП 2 ) впервые была встречена в 1990 году в разнотравном луговом растительном сообществе, формирующемся в процессе самозарастания на рекультивированном участке с полосным нанесением грунта. Площадь локуса составляла около 1 м2. К 2013 году ЦП 2 образовала два локуса общей площадью около 170 м2. Видовой состав растительного сообщества представлен 54 видами, из них преобладают: Pimpinella saxifraga L. (КВ – 96,9 %, обилие – cop 1 –cop 2 ), Poa praten-sis L. (КВ – 84,4 %, cop 1 –cop 2 ), Plantago media L. (КВ – 62,5, cop 1 –cop 2 ). Potentilla bifurca произрастает преимущественно на полосах грунта, где ее КВ составляет 43,8 %, обилие sp gr–cop 1 (рис. 1). ОПП участка растительностью в среднем – 47 %, изменяется от 5 (на золе) до 95 % (на грунте).

Изучение пространственной структуры ЦП в условиях золоотвалов показало, что обе ЦП имеют групповой тип пространственного распределения. Potentilla bifurca распределена в пределах локусов неравномерно, плотность особей на золоотвале ВТГРЭС варьирует от 8 до 316 шт./ м2 (в среднем 87 особей/м2); на золоотвале ЮУГ-РЭС – от 52 до 776 (в среднем – 371 особь/м2). Высокая плотность особей Potentilla bifurca на золоотвалах объясняется рыхлостью субстрата, способствующей росту корневищ. В естественных местообитаниях на щебнистых и каменистых субстратах плотность особей данного вида значительно ниже [1].

Изучение возрастной структуры ЦП Potentil-la bifurca выявило их гетерогенность. Согласно классификации Т. А. Работнова [13], ЦП явля-

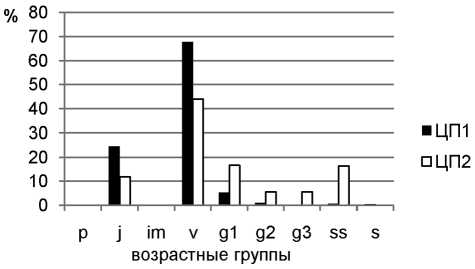

Рис. 1. Potentilla bifurca L. на золоотвале ВТГРЭС ются нормальными, неполночленными, не зависящими от заноса зачатков извне. Поддержание популяций происходит преимущественно вегетативным путем, что является характерным для данного вида [2]. Возрастной спектр ЦП1 на золо-отвале ЮУГРЭС двухвершинный с преобладанием особей ювенильного (24,6 %) и виргинильного (67,8 %) состояний, с отсутствием проростков, имматурных и старых генеративных особей (рис. 2). Возрастной спектр ЦП2 на золоотвале ВТГРЭС трехвершинный с пиками в ювенильном (11,8 %), виргинильном (44 %) и субсенильном (16,3 %) состояниях, с отсутствием проростков, имматурных и сенильных особей.

Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляций Potentilla bifurca на золоотвалах

Индекс возрастности (∆) ЦП Potentilla bifurca на золоотвале ЮУГРЭС составил ∆ = 0,12, на золоотвале – ВТГРЭС ∆ = 0,31. Изученные ЦП представлены преимущественно молодыми особями, и влияние их на окружающую среду невелико.

Анализ индекса эффективности показал, что на золоотвалах ЮУГРЭС (ω = 0,3559) и ВТГРЭС (ω = 0,4926) ЦП Potentilla bifurca согласно критерию «дельта-омега» являются молодыми. В изученных ЦП индекс восстановления (Iв ЦП 1 = 14,31; Iв ЦП 2 = 2,01) выше индекса замещения (Iз ЦП 1 = 12,27; Iз ЦП 2 = 1,27), так как преобладают особи прегенеративного состояния.

При сравнении ЦП Potentilla bifurca, произрастающих на техногенных субстратах в разных зонально-климатических условиях, было выявлено, что на золоотвале ВТГРЭС (таежная зона) все изученные биометрические показатели (высота растений, длина и ширина листьев, воздушносухой вес) как у вегетативных, так и у генеративных особей выше, чем на золоотвале ЮУГРЭС (лесостепная зона) (табл. 2 и 3). Наиболее вариабельными признаками являются масса особей прегенеративных и генеративных состояний, а также количество цветков на особь. Было установлено, что на золоотвале ЮУГРЭС вес надземной воздушно-сухой фитомассы особей Potentilla bifurca в среднем составил 164,4 г/м2, подземной – 188,3 г/м2; на золоотвале ВТГРЭС – 346,9 г/м2 и 282,2 г/м2 соответственно. Известно, что соотно- шение надземной и подземной массы растения зависит от его индивидуальных особенностей и от условий среды: чем выше это соотношение, тем благоприятнее условия произрастания. На золоотвале ЮУГРЭС соотношение надземной и подземной фитомассы Potentilla bifurca составило 0,87, а на золоотвале ВТГРЭС – 1,23. Полученные результаты могут быть связаны как с лучшими условиями увлажнения в таежной зоне, так и с меньшей плотностью особей.

Анализ эколого-ценотических характеристик и онтоморфологических признаков Potentilla bifurca позволяет охарактеризовать популяционную стратегию данного вида как толерантнореактивную [1]. Развитию данной стратегии способствуют длинные одревесневающие корневища с сохраняющимися в течение длительного времени жизнеспособными почками, позволяющие пережить антропогенную нагрузку и неблагоприятные свойства техногенных субстратов в разных зонально-климатических условиях.

Результатом многовекового обитания растений в различных климатических зонах явилось возникновение разнообразной флоры с разной морфологией и анатомией листьев, адаптированных к оптимальному в конкретных условиях обитания поглощению солнечной энергии и протеканию фотосинтеза. Адаптация растений к различным условиям произрастания наклады- вает значительный отпечаток на тип строения мезофилла листа [10].

Результаты исследований структуры фотосинтетического аппарата листьев Potentilla bi-furca показали, что растения с золоотвала ЮУГ-РЭС (ЦП 1 ) в сравнении с особями с золоотвала ВТГРЭС (ЦП2) отличались достоверно большими размерами толщины листовой пластинки, что, в свою очередь, связано с увеличением толщины слоя мезофилла (табл. 4). При этом отмечено значительное (на 33 %) увеличение количества клеток палисадной паренхимы в единице площади листа у растений в ЦП 1 по сравнению с ЦП 2 . Статистически достоверные различия обнаружены также и в размерах клеток палисадного мезофилла: у растений в ЦП2 объем и площадь поверхности клеток были в среднем в 1,2 раза меньше, чем соответствующие параметры у растений в ЦП1. Размеры клеток губчатого мезофилла не имели достоверных различий.

Параметры пластид (площади поверхности, площади проекции и объемов хлоропластов) у особей Potentilla bifurca , произрастающих на исследованных техногенных объектах, не различались статистически. В среднем величина объема хлоропласта у растений из данных местообитаний составляла 25 мкм3. Расчет таких важных физиологических параметров, как ИМК и ИМХ, показал, что у растений с золоотвала ЮУГРЭС

Таблица 2

Биометрические показатели прегенеративных особей Potentilla bifurca

|

Золоотвал |

Показатели |

Высота особи, см |

Количество листьев, шт. |

Длина листа, см |

Ширина листа, см |

Воздушно-сухая фитомасса особи, г |

Ювенильные особи (j)

|

ЮУГРЭС |

N |

160 |

160 |

160 |

160 |

160 |

|

X ср ± m |

5,21 ± 0,12 |

2,58 ± 0,04 |

1,36 ± 0,03 |

0,95 ± 0,03 |

0,03 ± 0,01 |

|

|

lim |

1,7–12,1 |

1–4 |

0,5–2,5 |

0,2–2 |

0,01–0,1 |

|

|

σ |

1,53 |

0,55 |

0,41 |

0,35 |

0,02 |

|

|

C v |

29 |

21 |

30 |

37 |

67 |

|

|

ВТГРЭС |

N |

32 |

32 |

32 |

32 |

32 |

|

X ср ± m |

7,97 ± 0,52 |

2,53 ± 0,1 |

2,4 ± 0,17 |

1,41 ± 0,09 |

0,09 ± 0,01 |

|

|

lim |

3,5–15,7 |

1–3 |

0,9–5,5 |

0,5–2,6 |

0,01–0,27 |

|

|

σ |

2,97 |

0,57 |

0,99 |

0,53 |

0,06 |

|

|

C v |

35 |

23 |

41 |

38 |

67 |

Виргинильные особи (v)

|

ЮУГРЭС |

N |

441 |

441 |

439 |

439 |

441 |

|

X ср ± m |

7,59 ± 0,12 |

6,74 ± 0,14 |

1,85 ± 0,02 |

1,34 ± 0,02 |

0,14 ± 0,01 |

|

|

lim |

3,4–17,2 |

2–21 |

02–3,5 |

0,2–2,8 |

0,01–1,1 |

|

|

σ |

2,56 |

2,91 |

0,52 |

0,45 |

0,11 |

|

|

C v |

34 |

43 |

28 |

34 |

79 |

|

|

ВТГРЭС |

N |

135 |

135 |

135 |

135 |

135 |

|

X ср ± m |

11,36 ± 0,39 |

5,15 ± 0,13 |

2,92 ± 0,09 |

1,60 ± 0,05 |

0,18 ± 0,01 |

|

|

lim |

4,1–29,0 |

4–10 |

0,9–6,1 |

0,4–3,1 |

0,02–0,63 |

|

|

σ |

4,59 |

1,51 |

1,03 |

0,54 |

0,13 |

|

|

C v |

40 |

29 |

35 |

34 |

72 |

Таблица 4

Параметры мезоструктуры листьев Potentilla bifurca

|

Параметры |

Золоотвал |

||

|

ЮУГРЭС |

ВТГРЭС |

||

|

Толщина листа, мкм |

X ср ± m |

203,8 ± 6,8 |

155,2 ± 8,2 |

|

lim |

170,0–260,0 |

119,0–200,2 |

|

|

Толщина мезофилла, мкм |

X ср ± m |

153,9 ± 5,7 |

109,4 ± 8,9 |

|

lim |

130,0–206,0 |

72,0–170,5 |

|

|

Толщина эпидермиса, мкм |

X ср ± m |

49,9 ± 3,6 |

45,8 ± 3,0 |

|

lim |

30,0–70,0 |

30,0–66,0 |

|

|

Число клеток мезофилла, тыс./см2 |

X ср ± m |

1202,4 ± 40,9 |

956,5 ± 33,7 |

|

lim |

848,6–1549,7 |

730,2–1359,3 |

|

|

Число хлоропластов, млн./см2 |

X ср ± m |

24,4 ± 3,8 |

18,5 ± 2,9 |

|

lim |

17,7–31,3 |

14,3–26,0 |

|

|

Площадь проекции клеток палисада, мкм2 |

X ср ± m |

396,4 ± 93,5 |

312,0 ± 414,7 |

|

lim |

239,9–627,4 |

211,0–450,8 |

|

|

Объем клеток палисада, мкм3 |

X ср ± m |

4073,7 ± 266,2 |

3460,4 ± 197,0 |

|

lim |

1662,8–7881,1 |

1828,0–5650,6 |

|

|

Объем хлоропласта, мкм3 |

X ср ± m |

26,4±6,1 |

25,5 ± 5,4 |

|

lim |

41,1–73,3 |

40,1–79,8 |

|

|

Индекс общей ассимилирующей поверхности клеток (ИМК), см2/см2 |

X ср ± m |

10,5 ± 1,6 |

14,5 ± 2,2 |

|

lim |

8,0–14,9 |

10,3–18,8 |

|

|

Индекс общей ассимилирующей поверхности хлоропластов (ИМХ), см2/см3 |

X ср ± m |

7,7 ± 1,1 |

10,4 ± 1,6 |

|

lim |

5,9–10,8 |

7,5–13,4 |

|

|

Индекс проективной поверхности хлоропластов (ИППХ), см2/см2 |

X ср ± m |

1,9 ± 0,3 |

2,7 ± 0,4 |

|

lim |

1,5–2,7 |

1,9–3,4 |

|

Таблица 5

Содержание общего азота, общего фосфора и флавоноидов в листьях

Potentilla bifurcа

|

Золоот-вал |

Общий азот, % от сухой массы |

Общий фосфор, % от сухой массы |

Флавоноиды, мкг/г сухой массы |

|

ЮУГ-РЭС |

2,800 ± 0,011 |

0,280 ± 0,002 |

14,4 ± 3,0 |

|

ВТГРЭС |

2,720 ± 0,012 |

0,240 ± 0,003 |

7,8 ± 0,5 |

В настоящее время многочисленными исследованиями установлена тесная взаимосвязь микоризообразующих грибов и растений. Известно, что микоризообразующие грибы, вступая в симбиоз с растениями, увеличивают адсорбционную поверхность корня, участвуют в поглощении питательных веществ из почвы, главным образом фосфора, улучшают снабжение водой, повышают адаптационную способность организмов, дают им преимущества в приспособлении к условиям окружающей среды [15], [21], [23].

Изучение микоризы Potentilla bifurca, произрастающей на золоотвалах в разных зональноклиматических условиях, показало, что в корнях растений имеется арбускулярная микориза, представленная гифами, везикулами и единичными арбускулами. Установлено, что на объек- тах присутствуют слабомикотрофные и среднемикотрофные особи. На золоотвале ВТГРЭС у Potentilla bifurcа более высокие показатели микотрофности (F = 83,0 %, D = 1,64 балла; С = 32,7 %), чем на золоотвале ЮУГРЭС (F = 67,0 %, D = 0,98 балла; С = 19,6 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный сравнительный анализ биометрических и морфофизиологических показателей выявил широкий спектр адаптивных реакций ценопопуляций Potentilla bifurca L. к техногенным субстратам в разных зонально-климатических условиях. На золоотва-ле в таежной зоне, по сравнению с лесостепной зоной, наблюдалось увеличение биометрических параметров особей. Увеличение размеров листа сопровождалось уменьшением числа клеток палисадного мезофилла в расчете на единицу площади и их размеров. Кроме того, влияние зонально-климатических факторов на активность физиологических процессов проявлялось в существенно более низком содержании флавоноидов в листьях Potentilla bifurca L. в таежной зоне. Обнаруженная в корнях P. bifurca арбускулярная микориза способствует адаптации растений к техногенным местообитаниям, бедным элемен- тами минерального питания. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследуемый вид характеризуется достаточно высокой пластичностью морфофизиологических признаков, позволяющих ему произрастать в специфических техногенных условиях.

*Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания УрФУ № 2014/236, код проекта 2485.

The aim of this work was to study the spatial structure and age characteristics of the plat in focus. We also identified morphological and physiological parameters and mycotrophic indicators of Potentilla bifurca L. coenopopulations (the family of Rosaceae Juss.), which grows on the reclaimed Urals’ ash dumps: Yuzhnouralskaya (YUGRES, forest-steppe zone) and Verkhnetagilskaya (VTGRES, taiga zone) state district power stations. Potentilla bifurca – hamephyte, kseromezophyte, and drought-resistant species grow in steppe areas on dry, open clay soils and stony slopes. The plant in focus is rather rare for the forest taiga zone; it is considered to be an adventitious type of species for the Middle Urals. It is shown that coenopopulations of Potentilla bifurca , growing on the reclaimed ash dumps, are characterized by high density, are normal, not complete, dominant in species of pregenerative age.

Maintenance of Potentilla bifurca population is conducted predominantly by vegetative means. The structural and functional leaf parameters (thickness, number of cells and the number of chloroplasts per unit area, the total index assimilating surface of cells and chloroplasts, flavonoids, nitrogen and phosphorus) were analyzed. Our research of Potentilla bifurca photosynthetic apparatus structure has shown that plants from YUUGRES ash dump differ from plants of VTGRES ash dump by the fairly large size of the leaf blades, and by their thickness caused by the larger size of the palisade mesophyll cells. A significant (33 %) increase in the number of palisade parenchyma cells per unit leaf area of plants on the YUUGRES ash dump was registered. The results were obtained in the process of comparison with the plants from VTGRES ash dump. It is shown that the amount of flavonoids, total nitrogen and total phosphorus in the leaves of Potentilla bifurca is significantly higher in the forest-steppe zone. The arbuscular mycorrhiza was found in the roots of Potentilla bifurca . It was presented by hyphae, vesicles and single arbuscular mycorrhiza. Mycorrhizal indexes were higher in the taiga zone. The zonal climatic conditions, related mainly to the amount of precipitation and insolation, influenced Potentilla bifurca biometric, morphological and physiological parameters and indicators of mycorrhizae.

Список литературы Potentilla bifurca L. на золоотвалах Урала в разных зонально-климатических условиях

- Басаргин Е. А. Биоморфология некоторых длиннокорневищных видов растений и структура их ценопопуляций на юге Сибири: Автореф. дис.. канд. биол. наук. Новосибирск, 2010. 16 с.

- Басаргин Е. А., Годин В. К Онтогенез лапчатки двувильчатой (Potentilla bifurca L.)//Онтогенетический атлас лекарственных растений. Т. IV. Йошкар-Ола: МарГУ, 2004. С. 174-177.

- Животовский Л. А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений//Экология. 2001. № 1. С. 3-7.

- Жукова Л. А., Полянская Т. А. О некоторых подходах к прогнозированию перспектив развития ценопопуляций растений//Вестник ТвГУ 2013. Вып. 32. № 31. С. 160-171.

- Запрометов М. Н. Фенольные соединения и их роль в жизни растения: 56-е Тимирязевское чтение. М.: Наука, 1996. 45 с.

- Иллюстрированный определитель растений Средней России/И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. Т. 2: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). М.: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований, 2003. 665 с.

- Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистых растений). Екатеринбург; Миасс: Геотур, 2005. 537 с.

- Лукина Н. В. Восстановление фиторазнообразия на золоотвалах в разных зонально-климатических условиях//Биологическая рекультивация нарушенных земель: Материалы Международного совещания. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 267-277.

- Лукина Н. В. Формирование фитоценозов на золоотвалах Южноуральской ГРЭС//Аридные экосистемы. 2010. Т. 16. № 4 (44). С. 62-69.

- Мокроносов А. Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. М.: Наука, 1981. 196 с.

- Мусиенко Н. Н., Тернавский А. И. Корневое питание растений. Киев: Выща шк., 1989. 203 с.

- Определитель растений Новосибирской области/И. М. Красноборов, М. Н. Ломоносова, Д. Н. Шауло и др. Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. 492 с.

- Работнов Т. А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии//Проблемы ботаники. М.; Л.: Наука, 1950. Вып. 1. C. 465-483.

- Рогожин В. В. Практикум по биологической химии. СПб: Лань, 2006. 256 с.

- Селиванов И. А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М.: Наука, 1981. 232 с.

- Тохтарь В. К., Грошенко С. А. Глобальные инвазии адвентивных видов растений: проблемы и перспективы исследований//Научные ведомости БелГУ Сер. Естественные науки. 2008. № 7. Вып. 7. С. 50-54.

- Уранов А. А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов//Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. 1975. № 2. С. 7-34.

- Чирикова Н. К., Моякунова И. А. Химический анализ лекарственных растений Северо-Востока Якутии//Фундаментальные исследования. 2012. № 11. С. 1531-1533.

- Экологические основы и методы биологической рекультивации золоотвалов тепловых электростанций на Урале/А. К. Махнев, Т. С. Чибрик, М. Р. Трубина . Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 356 с.

- Экологические основы и опыт биологической рекультивации нарушенных промышленностью земель/Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, Е. И. Филимонова, М. А. Глазырина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. 268 с.

- Brundrett M. C. Diversity and classification of mycorrhizal association//Biol. Rev. 2004. Vol. 79. P. 275-304.

- Ivanova L. A., P’yankov V. I. Structural adaptation of the leaf mesophyll to shading//Russian J. Plant Physiol. 2002. Vol. 49. № 3. P. 419-431.

- Smith S. E., Read D. J. Mycorrhizal symbiosis (Third Edition). N. Y.: Academic Press, 2008. 787 p.