Потребности в улучшении жилищных условий и жилищные стратегии населения

Автор: Варламова С.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Жилищная обеспеченность российских регионов

Статья в выпуске: 1 (167), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена динамика оценок россиян относительно качества имеющегося жилья за период реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ФЦП «Жилище», оценена потребность населения, в том числе различных социально-демографических и доходных групп, в улучшении жилищных условий, возможности нуждающихся в лучшем жилье решить квартирный вопрос. Рассмотрены планируемые способы улучшения жилищных условий и способы изыскания средств на покупку нового жилья. После проведенной «сверху» реорганизации системы ЖКХ выяснено отношение населения к качеству работы управляющих компаний, основные проблемы, существующие в работе ЖЭКов и ДЭЗов при обслуживании населения.

Удовлетворенность жилищными условиями, благоустройство жилья, потребность в улучшении жилищных условий, жилищно-коммунальное хозяйство, оценка качества работы управляющих компаний, возможности улучшения жилищных условий, способы улучшения жилищных условий

Короткий адрес: https://sciup.org/143181559

IDR: 143181559

Текст научной статьи Потребности в улучшении жилищных условий и жилищные стратегии населения

Удовлетворенность жилищными условиями и потребность в их улучшении

Жилье, наряду со здоровьем и обеспеченностью работой, является важнейшим фактором, определяющим стабильное и уверенное самочувствие населения и укрепляющее «онтологическую безопасность» государства. От наличия и качества жилья во многом зависит здоровье людей, их семейное благополучие и удовлетворенность жизнью. Оно всегда было одной из самых острых и злободневных тем советской, а затем и российской жизни. Однако до сих пор более комфортная квартира или дом, по сути, пока остаются мечтой для миллионов российских семей. По данным всероссийского опроса населения 2010 г.1, 81% респондентов имеют жилье в собственности 22, в том числе более половины (60,6%) живут в приватизированных квартирах в многоквартирном доме (в крупных городах таких 66-70%), 15,3% – в собственном доме/части дома, 3,8% имеют квартиру по договору социального найма, остальные опрошенные (по 2-3%) живут в общежитиях, ведомственном жилье, коммунальных комнатах, снимают квартиру или комнату.

Довольно заметна разница в типе имеющегося жилья по федеральным округам: так, наименьшее число приватизированных квартир в многоквартирных домах приходится на Южный (39,0%) и Сибирский (54,5%) округа, в них же максимум частного жилого сектора – 40,7% и 22,3%; соответственно, в то время как в Уральском федеральном округе в приватизированных квартирах, по данным опроса, проживает 79,1% (еще 5,0% – в приватизированных комнатах в коммунальной квартире), а в собственном доме только 6,5% респондентов.

Если эти различия отчасти можно объяснить географическими и климатическими особенностями округов, то следующие данные имеют в основе своей исключительно социальные причины: в обеспеченных группах россиян нет проживающих в коммунальных квартирах или снимающих жилье. В группах, идентифицирующих себя как «высокообеспеченные» и «богатые», максимальна доля тех, кто живет в приватизированной квартире – 67,9% и 61,4%. В то время как среди бедных респондентов в неприватизированных квартирах живут 12,8%, среди богатых и высокообеспеченных россиян не оформляли жилье в собственность всего 4-6%.

В возрастных когортах присутствует естественная разница в обеспеченности жильем: молодежь, характеризующая активной мобильностью и не накопившая пока достаточной суммы денег на собственное жилище, чаще других групп его снимает – 13,9% нанимают квартиру или комнату (при 1,5% в группе 55+).

Перспективы развития строительной сферы и возможности граждан не внушают оптимизма, хотя еще 28 декабря 2004 г. был принят пакет законов, который должен был стать нормативно-правовым фундаментом в жилищном строительстве. Были приняты такие основополагающие законы, как Градостроительный кодекс Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации, законы по ипотечному кредитованию жилья, закон № 214 «О долевом участии граждан в строительстве жилья» и ряд других важных нормативных актов. Руководители Федерального собрания РФ выступали с заявлениями о том, что законодательная база строительства жилья создана и ничто не мешает развитию отрасли, однако финансово-экономический кризис сказался на объемах строительства и в 2009 г. темпы прироста ввода жилья не только не выросли по сравнению с 2008 г., а, наоборот, – снизились на 6,5% [1].

Несмотря на активное строительство, советское государство не смогло обеспечить каждого гражданина отдельным жильем, а лозунг «Каждой семье к 2000 г. – отдельную квартиру!» так лозунгом и остался. Кооперативное строительство не носило массового характера, а очереди на получение бесплатного государственного жилья иногда растягивались на 20 и более лет. Тем не менее, то жилье, которое граждане имеют сегодня, в массе своей было бесплатно получено ими именно от государства. На начало 1991 г. жилищный фонд страны был равен 2 425 млн м2, к 2010 г. он составил 3 177 млн м2 [1]. Таким образом, бóльшая его часть перешла к нам как наследство советского времени со всеми плюсами и минусами тех построек.

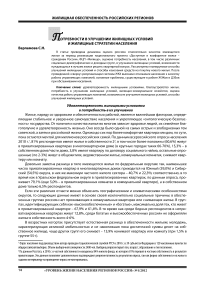

В целом, со всеми мыслимыми оговорками, почти две трети наших сограждан (64,2%) их жилищные условия устраивают полностью или частично , а 35,8% населения они не устраивают полностью или большей частью.

Стремление значительной части россиян улучшить как количественные, так и качественные параметры своего жилья становится очевидным, если обратиться к его характеристикам.

Так, на одного жителя страны в среднем приходится 22,4 м2 общей площади и, хотя это достаточно высокий показатель, распределение жилищного фонда в региональном разрезе неравномерно – от 10,5 м2/чел. в Чеченской Республике до 31,5 м2/чел. в Чукотском автономном округе. В результате отдельные регионы испытывают острый дефицит жилых площадей, а в некоторых – дома пустуют.

Дополнительным фактором, стимулирующим россиян улучшить свои жилищные условия, является качество имеющегося жилья, его благоустройство, которое существенно отстает от уровня развитых стран, а часть жилого фонда, особенно в сельской местности, представляет собой ветхие постройки.

За годы реформ значительного улучшения в ситуации с благоустройством жилого фонда не произошло. Соответственно, результаты опроса фиксируют лишь незначительный, практически в рамках погрешности, рост удовлетворенности граждан имеющимися жилищными условиями (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика удовлетворенности населения жилищными условиями (2005-2010 гг.) (в % от общего числа опрошенных)

Свои потребности в улучшении жилищных условий россияне оценивают значительно скромнее. Сегментирование респондентов по необходимости и срочности решения жилищных проблем было произведено на основании самооценок респондентами необходимости улучшения жилищных условий. Анализ ответов на вопрос «Нуждается ли Ваша семья в улучшении жилищных условий?» позволил сформировать три кластера:

-

– не нуждающиеся в улучшении жилищных условий (ответ «Нет, не нуждается»);

-

– перспективно нуждающиеся в улучшении жилищных условий (ответ «Особой необходимости нет, но мы все же хотели бы улучшить свои жилищные условия»);

-

– нуждающиеся (ответ «Да, нуждается»).

Статистический анализ показал, что данная самооценка подтверждается фактическими характеристиками жилищных условий нуждающихся, поэтому данное сегментирование может быть принято в качестве основного.

Не беспокоит квартирный вопрос только 32,8% граждан, остальные в той или иной мере хотели бы изменить условия проживания. Остро нуждаются в улучшении жилищных условий 35,5% россиян, еще 28,8%, не имея острой потребности, все же хотели бы сменить условия на более комфортные, тем более, что многие наши сограждане, не стоящие в очереди на получение жилья или формально не признанные нуждающимися, проживают в морально устаревших малогабаритных квартирах или ветхом жилье, иногда не обеспеченном элементарными удобствами. По данным Росстата, в 2009 г. водопроводом было оборудовано 77% жилищного фонда, канализацией – 73%, отоплением – 83%, ваннами (душем) – 66%, газом – 79%, горячим водоснабжением – 65% [1].

Таким образом, жилищная тематика вызывает неподдельный интерес у 68,3% населения. Вряд ли найдется еще одна проблема, столь близкая сердцу наших сограждан.

Большая часть респондентов, заявившая об острой необходимости улучшения жилищных условий, проживает в Сибирском (40,2%) и Дальневосточном (54,5%) федеральных округах, в то время как в Уральском федеральном округе таковых оказалось 29,5%.

Социально-демографические характеристики нуждающихся в улучшении жилищных условий выглядят следующим образом (табл.1):

Таблица 1

Социально-демографические характеристики россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в % от численности каждой половозрастной и доходной группы)

|

Пол |

Возраст, лет |

Материальное положение |

|||||||||

|

Муж. |

Жен. |

18-24 |

25-34 |

35-54 |

55+ |

ф 5 X Ч ф о |

ф 5 X О ф Е т ГО Ф 5 5 ф о о |

ф 5 X Ф X X Ф т ф ф О. Е и и Ф \О О |

ф 5 । X О X X ф О Т и ф 5 Е ГО и ф о о |

ф 5 ь го о о |

|

|

срочно нуждающиеся |

34,4 |

36,5 |

38,0 |

44,2 |

37,4 |

26,4 |

52,8 |

41,8 |

37,6 |

25,0 |

5,5 |

|

перспективно нуждающиеся |

29,6 |

28,1 |

36,3 |

28,1 |

31,1 |

22,6 |

17,3 |

27,6 |

26,0 |

37,4 |

22,8 |

|

всего нуждающиеся |

64,0 |

64,5 |

74,3 |

72,3 |

68,5 |

49,0 |

70,1 |

69,4 |

63,6 |

62,4 |

28,3 |

Очевидна зависимость решения жилищного вопроса от финансовых возможностей семьи. В семьях, в которых основная доля доходов уходит на поддержание физического существования и на удовлетворение основных витальных потребностей, доля остро нуждающихся в улучшении жилищных условий доходит до половины группы, в семьях же, которые можно отнести к богатым, нуждающихся только 5,5%, да и то они оптимистично настроены и «докапливают» средства на решение жилищного вопроса.

Формально обозначенное статистикой благоустройство жилища не всегда означает его высокое качество. Большинство претензий россиян относится к водоснабжению (17,6% негативных оценок) и отоплению (16,1% негативных оценок).

Максимум же неудовольствия наших сограждан саккумулировали на обслуживающих организациях – бывшие ЖЭКи и ДЭЗы, когда при обсуждении качества их работы жильцы поминают «добрым»

словом равнодушие и «вежливость» работников (рис. 2). Бывает ли по-другому? Пока, по данным опроса, качество обслуживания жилья и предоставляемых коммунальных услуг по-прежнему находятся на низком уровне: 44,5% горожан совсем не удовлетворены работой обслуживающих организаций, а приемлемой работу жилищно-коммунальных служб находят 40,8% респондентов. Однако, справедливости ради надо отметить существенную положительную динамику оценок населением работы системы ЖКХ за последние 5 лет: доля удовлетворенных качеством обслуживания выросла почти в два раза за счет перетока голосов от группы, давших в 2005 г. работе служб ЖКХ отрицательные характеристики.

|

40,8 |

44,5 |

14,7 |

|

|

- |

|||

|

22,4 |

61,7 |

15,9 |

|

□ у дов лет в орены

□ не у дов лет в орены

□ зат руднились ответить

Рис. 2. Удовлетворенность населения качеством работы ЖЭКов/ДЭЗов, управляющих компаний (в % от числа городских жителей)

Чем же конкретно обусловлено преобладание отрицательных оценок населения? Следует заметить, что жильцы очень точно знают, что входит в сферу ответственности обслуживающих организаций. Именно к их компетенциям отнесены техническое обслуживание домов, своевременный ремонт подъездов, вывоз мусора и т.д. Более трети опрошенных оценивают эти виды работ как «плохие» и «скорее плохие» (38,4% негативно оценили качество работ по техническому обслуживанию дома, 40,1% недовольны состоянием подъезда, 44,5% отмечают несвоевременную уборку придомовой территории, вывоз мусора, плохое содержание газонов, неудовлетворительное освещение придомовых территорий).

Таблица 2

Оценка россиянами благоустройства и качества обслуживания своего жилья (в % от общего числа опрошенных)

|

Хорошее |

Скорее хорошее |

Скорее плохое |

Плохое |

Трудно сказать/нет такой услуги |

|

|

Общее состояние своей квартиры/частного дома |

26,5 |

51,7 |

13,7 |

4,9 |

3,2 |

|

Водоснабжение |

31,1 |

48,8 |

12,7 |

4,9 |

2,5 |

|

Газоснабжение |

33,4 |

40,8 |

5,4 |

2,9 |

17,5 |

|

Отопление |

37,8 |

42,0 |

11,6 |

4,5 |

4,1 |

|

Обеспечение электричеством |

42,2 |

46,0 |

6,3 |

2,2 |

3,3 |

|

Техническое обслуживание дома |

18,2 |

31,9 |

23,2 |

15,3 |

11,3 |

|

Состояние подъезда |

15,2 |

29,0 |

23,4 |

16,7 |

15,8 |

|

Обслуживание и благоустройство прилегающих к дому территорий (вывоз мусора, содержание газонов, освещение) |

14,8 |

30,1 |

24,9 |

19,6 |

10,6 |

Возможности россиян по улучшению жилищных условий

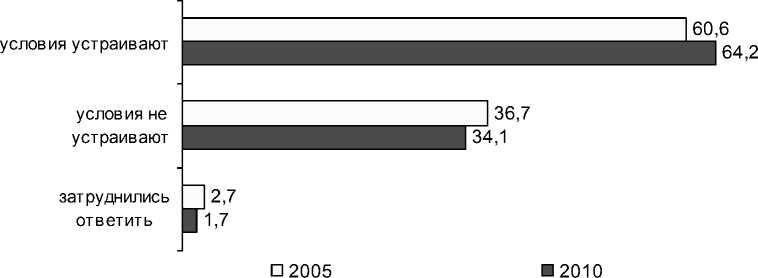

Неудовлетворенные потребности становятся для человека или мощным стимулом для решения проблемы, или формируют благодатную почву для депрессивных состояний. В случае жилищного вопроса существует много объективных ограничителей для быстрого решения проблемы – прежде всего, цена вопроса. 5 сентября 2005 г. по инициативе Президента РФ В.В. Путина программе по формированию рынка доступного жилья был придан статус национального проекта. В основу национального проекта была положена программа «Жилище» на 2002-2010 гг. В ней ставились конкретные и реальные для строительной отрасли цели и задачи. Действительно, цель, поставленная в ней, – достичь объемов вводимого жилья в 2010 г. 80 млн м2 – это то минимально необходимое количество жилья, которое, по мнению правительства, должно было обеспечить примерно 30% нашего населения улучшение жилищных условий. Руководители Федерального собрания РФ выступали с заявлениями о том, что законодательная база строительства жилья создана, ипотека станет главным источником финансирования жилья. К 2010 г. как минимум треть граждан страны должна была иметь возможность приобрести квартиру, отвечающую современным требованиям, за счет своих и заемных средств [2]. Однако сегодня результаты опроса (рис. 3) не подтверждают этих заявлений: на ипотечный кредит рассчитывают всего 8,6% (в 2005 г. – 8,5% респондентов), а 55,5% россиян, нуждающихся в улучшении своего жилища, по-прежнему декларируют невозможность приобрести жилье ни при каких условиях.

Рис. 3. Планируемые способы улучшения жилищных условий (в % от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий)

Значительное сокращение объемов жилья, предоставляемого гражданам на безвозмездной основе при отсутствии у основной массы населения средств на его самостоятельное приобретение, а также старение и частичное обветшание жилищного фонда привело к тому, что жилищную проблему россияне на протяжении всего после реформенного периода называют одной из самых болезненных и трудных. Среди тех россиян, кто за последние три года смог хоть как то решить квартирный вопрос, основная масса опиралась на собственные силы и поддержку родственников: 28,4% улучшивших жилищные условия сделали это на свои накопления, еще 22,0% решились на использование ипотеки. Ни работодатель (3,3% улучшивших жилищные условия), ни государство (6,0% получили жилье как очередники, 4,3% использовали средства «материнского капитала» и 3,7% получили «жилищный» сертификат) не являются для экономически активного населения гарантом или помощником в столь значимой для человека сфере.

В гипотетической ситуации, когда россиянам было предложено ответить на вопрос о том, как бы они поступили при необходимости купить жилье за свои деньги (см. табл. 3), то о наличии необходимых средств заявляют 2,5% россиян (2,8% в 2005 г.), жилищные стратегии 28,9% респондентов совпадают с планами правительства о развитии ипотечного кредитования (то же значение показателя в 2005 г.). При разумных финансовых условиях эта часть наших сограждан готова обратиться в банк за ипотечным кредитом и это безусловный ресурс развития системы ипотеки в нашей стране. Основной костяк этой группы составляют граждане в возрасте 25-34 лет, идентифицирующие себя как «высокообеспеченные».

Таблица 3

Список литературы Потребности в улучшении жилищных условий и жилищные стратегии населения

- Официальный сайт Росстата www.gks.ru.

- http://www.rost.ru/projects/habitation/hab1/h11/ah11.shtml>.

- См.: Осипов Г.В. Российская социология в ХХI веке. - М., - 2003.