Поведение 137Cs в системе почва-растение в пойменных ландшафтах бассейна р. Сож

Автор: Силаев А.Л., Смольский Е.В., Сковикова Л.Д.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 119, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС части Брянской области в экосистеме пойм рек Ипуть, Беседь и Унеча, в разных по плотности загрязнения 137Cs зонах. Цель работы - изучение особенности вертикального распределения 137Cs в системе почва-растение пойменного ландшафта в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. В результате исследований выявили, что вертикальное распределение 137Cs, в слое 0-20 см, определяется положением в рельефе и генезисом почв пойменных подсистем, и может быть равномерным, убывающим с глубиной, или с концентрированием в отдельных слоях. В пойменной экосистеме концентрация 137Cs в слое 0-20 см возрастает от прирусловой к притеррасной подсистеме. В настоящее время использование территории запада Брянской области с плотностью загрязнения 137Cs выше 555 кБк/м2 в кормопроизводстве ограничено. Коэффициент перехода 137Cs из почвы в растения снижается от центральной к прирусловой и притеррасной части поймы.

Аллювиальная почва, пойменная экосистема, удельная активность 137cs, естественный травостой, запад брянской области

Короткий адрес: https://sciup.org/143183299

IDR: 143183299 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-119-123-138

Текст научной статьи Поведение 137Cs в системе почва-растение в пойменных ландшафтах бассейна р. Сож

243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская 2а, *, e-mail: , **, e-mail:

Обеспечение радиационной безопасности территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, способствует экономическому развитию региона, возврату радиоактивно загрязненных естественных кормовых угодий в сельскохозяйственное производ- ство. Эти факторы особенно важны в сложившихся условиях, когда в зонах радиоактивного загрязнения имеет место неблагоприятная демографическая ситуация (как в результате естественных причин, так и отрицательной миграции населения) и наличие негативных тенденций в экономике. В связи с этим проведение специальных защитных мероприятий остается крайне необходимой и эффективной мерой обеспечения населения нормативно чистыми продуктами питания (Сычев и др., 2016; Панов и др., 2019; Панов и др., 2021).

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть территории юго-запада России оказалась загрязненной радионуклидами, в том числе 491.4 тыс. га естественных сенокосов и пастбищ (Харкевич и др., 2011).

Трудности получения чистой животноводческой продукции на естественных кормовых угодьях обусловлены рядом причин. На лугах и пастбищах, где не проведено коренное улучшение, основная часть 137Cs по-прежнему находится в дернине – в верхнем горизонте почвенного профиля. Кроме того, в дернине сосредоточена основная корневая масса вегетирующих растений, что обуславливает повышенное поглощение радионуклидов травостоем (Алексахин, Лунев, 2011; Белоус и др., 2016).

Несмотря на существенное улучшение радиационной обстановки, до сих пор не удалось полностью решить проблему обеспечения безопасности населения, проживающего на загрязненных радиоактивными веществами территориях России. Наиболее критическими являются западные районы Брянской области (Белоус и др., 2011; Просянников и др., 2021).

В связи с этим выяснение особенностей поведения и концентрации радионуклидов в системе “почва–растение” является актуальным.

Цель исследования – изучить особенности вертикального распределения 137Cs в системе почва–растение пойменного ландшафта в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС.

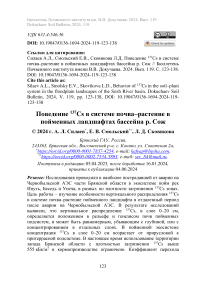

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в 2019–2022 гг. в целинных луговых сообществах пойменных ландшафтов рек Унеча, Ипуть и Бе- седь, расположенных в западных районах Брянской области, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые почвенные участки.

Fig. 1. Key soil areas.

Территории исследования находятся в разных зонах по плотности загрязнения 137Cs (Атлас современных…, 2009):

-

• 185–555 кБк/м2 – Клинцовский район, с. Лопатни,

-

р. Унеча;

-

• 555–1480 кБк/м2 – Новозыбковский район, с. Пере

воз, р. Ипуть;

-

• более 1 480 кБк/м2 – Красногорский район, с. Бату-ровка, р. Беседь.

Территория пойменного ландшафта представляет собой естественные сообщества растений и определенный набор природных условий (почвенный покров, тип водного питания (ТВП), геоморфология, литология участка и т. п.). Различные сочетания подсистем образуют систему конкретной поймы, обусловливающую индивидуальные закономерности поступления, накопления, перемещения и преобразования радионуклидов.

Почвы пойменного ландшафта: прирусловая подсистема – аллювиальная дерновая кислая слоистая примитивная укороченная; центральная подсистема – аллювиальная луговая кислая маломощная укороченная; притеррасная подсистема – аллювиальная лугово-болотная (Классификации и диагностика…, 1977), по Мировой базе почвенных ресурсов (WRB), им соответствуют Fluvisols (International soil…, 2014).

Отбор почвенных образцов для определения удельной активности 137Cs проводили в разных подсистемах пойменного ландшафта методом почвенных ключей. Каждый ключевой почвенный участок представлял собой полнопрофильный разрез и четыре полуямы (рис. 1). Образцы отбирались со стенок разрезов через 5 см лопатой и почвенным ножом, перемешивались и усреднялись методом квартования. К анализам образцы подготавливали общепринятыми методами.

Плотность твердой фазы почвенных образцов по слоям в пределах почвенного профиля изменялась незначительно или средне, коэффициент вариации от 5.92 до 12.48% в зависимости от почвы.

Отбор растительных образцов (корни и надземная часть) естественного травостоя проводили сопряженно с отбором почвенных образцов с пяти учетных площадок. Рамку размером 0.25 м2 накладывали на учетные площадки. Скошенную растительную массу с каждой учетной площадки немедленно взвешивали, брали средний результат. После соответствующей подготовки растительные образцы высушивали до воздушно-сухого состояния.

Видовой состав растительности по пойменным подсистемам был представлен соответственно хозяйственно ценными растениями и разнотравьем:

– прирусловая пойма: лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa), кострец безостый (Bromopsis inermis), мятлик болотный (Poa palustris) и ща- вель пирамидальный (Rumex thyrsiflorus), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), подорожник средний (Plantago media), лютик едкий (Ranunculus acris).

– центральная пойма: двукисточник тростниковидный ( Digraphis arundinacea ), манник водный ( Glyceria aquatica ) лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis ) кострец безостый ( Bromopsis inermis ), осока лисья ( Carex vulpina ) и хвощ полевой ( Eqvisetum arvense ) и таволга вязолистная ( Filipendula ulmaria ).

– притеррасная пойма: осока лисья ( Carex vulpina ), осока пузырчатая ( Carex vesicaria ), осока острая ( Carex acuta ) и хвощ полевой ( Eqvisetum arvense ) и дербенник иволистный ( Lythrum salicaria ).

Удельную активность 137Cs в образцах определяли на УСК “Гамма Плюс” (Россия), ошибка измерений не превышала 10%, все измерения проводили в центре коллективного пользования научным оборудованием при ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.

Коэффициент перехода 137Cs рассчитывали как отношение удельной активности 137Cs почвы к воздушно-сухой массе хозяйственно ценных растений (корни и надземная часть).

Коэффициент корневого барьера рассчитывали как отношение удельной активности 137Cs в корнях к надземной части растения.

Допустимый уровень содержания 137Cs в воздушно-сухой массе до 2017 г. регламентировали “Ветеринарные правила и нормы” ВП 13.5.13/09-00 (400 Бк/кг), а с 2017 г. – по Инструкции о радиологическом контроле качества кормов N13-7-2/216, допускается содержание 137Cs в воздушно-сухой массе 600 Бк/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Аллювиальные почвы по своим характеристикам и происхождению сильно различаются от почв водораздельных территорий, они занимают небольшие по площади территории, но в хозяйственной деятельности человека играют огромную роль (Ба-лабко и др., 2016). В результате аварии на Чернобыльской АЭС и загрязнения территории запада Брянской области искусственными радионуклидами, часть пойменных лугов была исключена из кормопроизводства (Белоус, 2018).

Распределение и концентрация 137Cs в почве подчиняются определенным тенденциям и закономерностям, которые определяются действием множества факторов, и проявляются в виде сложных и разнообразных биогеохимических процессов. Различия в водном режиме, растительности, рельефе, гранулометрическом и минералогическом составах и плодородии в подсистемах поймы обуславливают высокую вариабельность поведения 137Cs в экосистеме (Пакшина и др., 2019).

Ландшафтно-гидрологические условия запада Брянской области по-разному действуют на распределение 137Cs в профиле аллювиальных почв и удельную активность 137Cs отдельных слоев почв. Максимальную удельную активность 137Cs обнаружили в слое почвы 5–10 см (горизонт А д ) в притеррасной подсистеме поймы, в возрастающем по плотности загрязнения 137Cs ряду пойм рек Унеча, Ипуть и Беседь она составила соответственно 3 953, 8 536 и 24 552 Бк/кг (табл. 1).

Это связано с расположением подсистемы в нижней точке рельефа по отношению к другим подсистемам и с высокой обводненностью данной территории. Далее с глубиной наблюдали снижение удельной активности 137Cs слоев почв. В почве притеррасной подсистемы распределение имеет вид резко убывающей кривой, при этом часть радионуклида мигрировала в горизонт Вg.

Максимальная удельная активность 137Cs в наиболее возвышенной на рельефе прирусловой подсистеме выявлена в пойме рек Унеча и Ипуть в слое 0–5 см (горизонт А д ) соответственно 1 147 и 3 704 Бк/кг, а в пойме реки Беседь в слое 5–10 см (горизонт А д ) – 4 605 Бк/кг. Наблюдали активную миграцию 137Cs в горизонт В аллювиальных почв, и далее в горизонт С. По нашему мнению, легкий гранулометрический состав почв прирусловой подсистемы поймы и слаборазвитая корневая система естественного травостоя способствует данному явлению.

В наиболее ценной, с точки зрения кормопроизводства, центральной подсистеме максимальная удельная активность 137Cs была в слое почвы 0–5 см (горизонт А д ) пойм рек Унеча и Беседь соответственно 2 626 и 10 980 Бк/кг, а в пойме реки Ипуть – в слое 5–10 см (горизонт А д ) – 2 712 Бк/кг.

Нами установлены сопоставимые максимумы удельной ак- тивности 137Cs в почвах центральной подсистемы пойм рек Унеча и Ипуть при различной плотности загрязнения 137Cs территории, что, по-видимому, связано с хозяйственным выносом радионуклида с продукцией кормопроизводства в условиях поймы реки Ипуть.

Вертикальная миграция в почве центральной подсистемы поймы происходит медленнее, и говорить достоверно о наличии 137Cs в горизонте Вg в настоящее время нельзя, учитывая незначительные значения удельной активности радионуклида (табл. 1).

Определили, что распределение 137Cs в пойменном ландшафте имеет тренд к возрастанию концентрации радионуклида в слое 0–20 см от прирусловой к притеррасной подсистеме, исключение составила пойма р. Ипуть, что связано с высокой вовлеченностью данной территории в кормопроизводство (табл. 1).

Наибольшей информативностью в пойменной экосистеме обладает корнеобитаемый слой почв, свойства которого являются чувствительным индикатором техногенного загрязнения и показателем продуктивности пойм и качества получаемого корма.

Изучение распределения 137Cs в почве необходимо для прогнозирования вероятности получения кормов в лугопастбищном хозяйстве с допустимым содержанием 137Cs в них и составления модели миграции радионуклида по трофической цепи (Brechingnac et al., 2017; Fesenko et al., 2018).

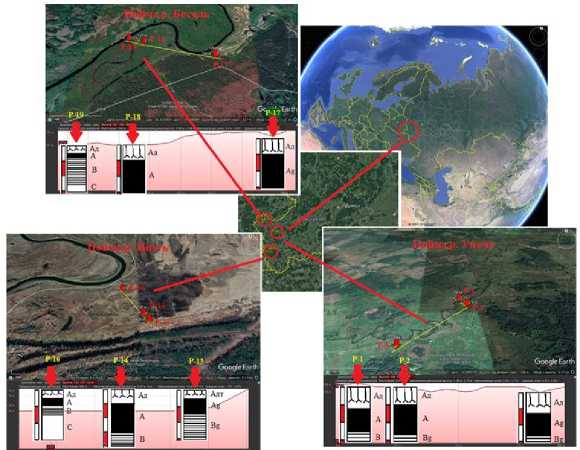

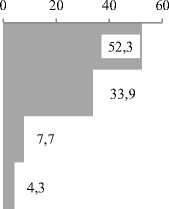

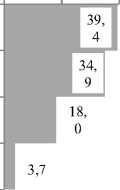

По прошествии 36 лет после выпадения искусственных радионуклидов в результате аварии на ЧАЭС в корнеобитаемом слое 0–20 см находится наибольшее количество радионуклида 137Cs, в прирусловой подсистеме в зависимости поймы реки от 91.0 до 96.1%, в центральной подсистеме – от 95.2 до 98.5%, в притеррасной подсистеме – от 92.2 до 99.8%, в нижележащих слоях от 20 до 60 см находилось от 1.5 до 9.0% 137Cs от общего количества (рис. 2).

Анализируя распределение 137Cs по слоям почв поймы реки Унеча, обнаружили, что в центральной пойме более 50% 137Cs находилось в слое 0–5 см, в то время как в прирусловой пойме – 29%, а в притеррасной только 8.8%. По нашему мнению, это связано с различием в генезисе соответствующих почв.

Таблица 1. Удельная активность 137Cs почв по слоям, Бк/кг

Table 1. Specific activity of 137Cs soils by layers, Bq/kg

|

Слой почвы, см |

Прирусловая подсистема |

Центральная подсистема |

Притеррасная подсистема |

|||

|

пойма р. Унеча |

||||||

|

0–5 |

А д |

1 147 |

А д |

2 626 |

А д |

577 |

|

5–10 |

А 1 |

1 101 |

А 1 |

1 701 |

3 953 |

|

|

10–15 |

В |

864 |

388 |

А 1g |

992 |

|

|

15–20 |

487 |

215 |

736 |

|||

|

20–25 |

200 |

84 |

148 |

|||

|

25–30 |

С |

83 |

2 |

В g |

53 |

|

|

30–35 |

55 |

2 |

38 |

|||

|

35–40 |

13 |

В g |

1 |

С g |

12 |

|

|

40–45 |

2 |

1 |

4 |

|||

|

45–50 |

3 |

С g |

2 |

4 |

||

|

50–55 |

1 |

1 |

4 |

|||

|

55–60 |

1 |

2 |

1 |

|||

|

пойма р. Ипуть |

||||||

|

0–5 |

А д |

3 704 |

А д |

2 204 |

А д |

8 536 |

|

5–10 |

А 1 |

3 282 |

2 712 |

А 1g |

9 523 |

|

|

10–15 |

В |

1 693 |

А 1 |

667 |

5 592 |

|

|

15–20 |

С |

350 |

285 |

Вg |

4 560 |

|

|

20–25 |

240 |

63 |

27 |

|||

|

25–30 |

71 |

19 |

6 |

|||

|

30–35 |

30 |

Вg |

4 |

1 |

||

|

35–40 |

4.3 |

1 |

Сg |

2 |

||

|

40–45 |

11 |

1 |

2 |

|||

|

45–50 |

3 |

Сg |

1 |

12 |

||

|

50–55 |

2 |

1 |

4 |

|||

|

55–60 |

3 |

1 |

3 |

|||

|

пойма р. Беседь |

||||||

|

0–5 |

А д |

3 003 |

А д |

10 980 |

А д |

9 126 |

|

5–10 |

4 605 |

6 525 |

24 552 |

|||

|

10–15 |

А 1 |

3 493 |

А 1 |

1 241 |

19 435 |

|

|

15–20 |

1 460 |

397 |

А 1g |

4 419 |

||

|

20–25 |

228 |

154 |

1 290 |

|||

|

25–30 |

В |

228 |

Вg |

102 |

Вg |

735 |

|

30–35 |

114 |

124 |

466 |

|||

|

35–40 |

18 |

171 |

613 |

|||

|

40–45 |

С |

2 |

101 |

572 |

||

|

45–50 |

9 |

Сg |

124 |

Сg |

540 |

|

|

50–55 |

4 |

114 |

385 |

|||

|

55–60 |

6 |

69 |

282 |

|||

Высокая обводненность, легкий гранулометрический состав, слаборазвитая корневая система травостоя снижают закрепление радионуклида в верхнем слое почвы 0–5 см.

В распределении 137Cs по слоям почв поймы рек Ипуть и Бе-седь выявили аналогичные тенденции концентрации радионуклида, при этом нами установлено, что хозяйственная деятельность человека и состояние мелиорации конкретной поймы, являются действующими факторами в поведении 137Cs экосистеме поймы (рис. 2).

Радиационная обстановка по истечению 36 лет после аварии на ЧАЭС стабилизировалась в результате проведения комплекса защитных мероприятий на территории выпадения чернобыльских осадков. При этом на территории запада Брянской области, где плотность загрязнения 137Cs выше 555 кБк/м2, как показывают наши исследования, до сих пор остается риск получения кормов, не отвечающих допустимым уровням по содержанию 137Cs в них.

Только в пойме реки Унеча (прирусловая и центральная подсистема) получены корма, соответствующие нормативу по допустимому содержанию 137Cs в продукции кормопроизводства.

Переход 137Cs из почвы в растения в пойменной экосистеме зависел от генезиса аллювиальной почвы, биологических особенностей растений естественного травостоя, а также от водного режима территории. Так наибольший (1.11–2.50) коэффициент перехода из почвы в корни растений был выявлен для условий центральной подсистемы пойм рек Унеча, Ипуть и Беседь, а наименьший (0.11–0.63) – для притеррасной подсистемы (табл. 2).

Установили увеличение коэффициента перехода 137Cs из почвы в растение от центральной к прирусловой и притеррасной подсистемам пойм рек Унеча и Ипуть. Полученные корма в условиях притеррасной части поймы не соответствовали нормативу по допустимому содержанию 137Cs даже спустя 36 лет после аварии на ЧАЭС. Использование прирусловой и центральной частей пойм в хозяйственной деятельности без применения защитных мероприятий возможно только в пойме реки Унеча.

Прирусловая подсистема

Центральная подсистема пойма р. Унеча

Притеррасная подсистема

0 20 40

0–5

5–10

10–15

15–20

29,0

27,8

21,8

12,3

0 20 40 60

8,8

60,2

15,2

11,3

пойма р. Ипуть

0 20 40 60

0 20 40 60

0 20 40

0–5

5–10

10–15

15–20

37,

45, 5

30,

33, 7

11, 2

4,8

19, 8

16,

0–5

5–10

10–15

15–20

20 40

22, 8

26, 5

11, 1

пойма р. Беседь

0 20 40 60

54,

32, 5

6,2

2,0

0 20 40 60

14, 6

7,1

39, 3

31,

%

Рис. 2. Распределение 137Cs по профилю аллювиальных почв, % от общего количества в слое 0–60 см.

Fig. 2. Distribution of 137Cs along the alluvial soil profile, % of total quantity in 0–60 cm layer.

Таблица 2. Поведение 137Cs в системе “почва–растение”

Table 2. 137Cs behavior in the soil-plant system

|

Показатель |

Прирусловая подсистема |

Центральная подсистема |

Притеррасная подсистема |

|

|

пойма р. Унеча |

||||

|

Удельная активность 137Cs, Бк/кг |

почва (корнеобитаемый слой) |

900 |

1 233 |

1 565 |

|

корни растений |

560 |

1 705 |

981 |

|

|

надземная масса растений |

501 |

580 |

968 |

|

|

Коэффициент перехода 137Cs |

почва → корни |

0.62 |

1.38 |

0.63 |

|

почва → корм |

0.56 |

0.47 |

0.62 |

|

|

Коэффициент корневого барьера |

1.12 |

2.94 |

1.01 |

|

|

пойма р. Ипуть |

||||

|

Удельная активность 137Cs, Бк/кг |

почва (корнеобитаемый слой) |

2 257 |

1 467 |

7 053 |

|

корни растений |

2 594 |

3 664 |

2 448 |

|

|

надземная масса растений |

2 233 |

2 610 |

1 571 |

|

|

Коэффициент перехода 137Cs |

почва → корни |

1.15 |

2.50 |

0.35 |

|

почва → корм |

0.99 |

1.78 |

0.22 |

|

|

Коэффициент корневого барьера |

1.16 |

1.40 |

1.56 |

|

|

пойма р. Беседь |

||||

|

Удельная активность 137Cs, Бк/кг |

почва (корнеобитаемый слой) |

3 140 |

4 785 |

14 383 |

|

корни растений |

2 448 |

5 315 |

1 511 |

|

|

надземная масса растений |

754 |

2 746 |

1 173 |

|

|

Коэффициент перехода 137Cs |

почва → корни |

0.78 |

1.11 |

0.11 |

|

почва → корм |

0.24 |

0.57 |

0.08 |

|

|

Коэффициент корневого барьера |

3.64 |

1.94 |

1.29 |

|

Анализ коэффициента корневого барьера (отношения удельной активности 137Cs в корне к надземным органам) выявил барьерный тип накопления 137Cs естественным травостоем (Ккб >1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вертикальное распределение 137Cs может быть равномерно убывающим или с концентрированием в отдельных слоях на биогеохимических барьерах. В пойменной экосистеме концентрация 137Cs в слое 0–20 см возрастает от прирусловой подсистемы к притеррасной. В настоящее время использование территории запада Брянской области с плотностью загрязнения 137Cs выше 555 кБк/м2 в кормопроизводстве недопустимо, корма получаемые не соответствуют нормативам по допустимому содержанию 137Cs. Коэффициент перехода 137Cs из почвы в растения снижается от центральной части к прирусловой и притеррасной частям поймы.

Список литературы Поведение 137Cs в системе почва-растение в пойменных ландшафтах бассейна р. Сож

- Алексахин Р.М., Лунев М.И. Техногенное загрязнение сельскохозяйственных угодий (исследования, контроль и реабилитация территорий) // Плодородие. 2011. № 3. С. 32-35.

- Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия - Беларусь) / Под ред.

- Ю.А. Израэля и И.М. Богдевича. Москва - Минск: Фонд “Инфосфера”, НИА-Природа, 2009, 140 с.

- Балабко П.Н., Снег А.А., Локалина Т.В., Щедрин В.Н. Почвы мелиорированной поймы верхнего течения реки Оки, используемые в интенсивном земледелии // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2016. № 3. С. 116-137

- Белоус И.Н., Анишина Ю.А., Прищеп Д.Н., Смольский Е.В. Эколого-экономическая эффективность применения минеральных удобрений на радиационно-загрязненных естественных лугах Брянской области // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 12. С. 43-46.

- Белоус Н.М. Развитие радиоактивно загрязненных территорий Брянской области в отдельный период после аварии на Чернобыльской АЭС // Вестник Брянской ГСХА. 2018. № 1. С. 3-11.

- Белоус Н.М., Подоляк А.Г., Карпенко А.Ф., Смольский Е.В. Эффективность защитных мероприятий при реабилитации кормовых угодий России и Беларуси, загрязненных после катастрофы на Чернобыльской АЭС // Радиационная биология. Радиоэкология. 2016. Т. 56. № 4. С. 405-413.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Пакшина С.М., Харкевич Л.П., Белоус Н.М., Смольский Е.В. Закономерности миграции 137Cs в аллювиальной почве // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2019. Вып. 97. С. 165-180. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2019-97-165-180.

- Панов А.В., Исамов Н.Н., Губарева О.С., Цыгвинцев П.Н., Ратников А.Н., Алешкина Е.Н. Технологии ведения животноводства при масштабном радиоактивном загрязнении (к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС) // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2021. № 4. С. 58-63.

- Панов А.В., Прудников П.В., Титов И.Е., Кречетников В.В., Ратников А.Н., Шубина О.А. Радиоэкологическая оценка сельскохозяйственных земель и продукции юго-западных районов Брянской области, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Радиационная гигиена. 2019. Т. 12. № 1. С. 25-35.

- Просянников Е.В., Зверева Л.А., Силаев А.Л. 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС - нужны ли реабилитационные мероприятия на сельскохозяйственных угодьях? // Радиация и риск. 2021. Т. 30. № 4. С. 131-142.

- Сычев В.Г., Лунев В.И., Орлов П.М., Белоус Н.М. Чернобыль: радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий и агрохимические аспекты снижения последствий радиоактивного загрязнения почв (к 30-летию техногенной аварии на Чернобыльской АЭС). М.: ВНИИА, 2016. 184 с.

- Харкевич Л.П., Белоус И.Н., Анишина Ю.А. Реабилитации радиоактивно загрязненных сенокосов и пастбищ. Брянск, 2011. 211 с.

- Brechignac F., Alexakhin R., Bollhöfer A., Frogg K.E., Hardeman F., Higley K., Hinton T.G., Kapustka L.A., Kuhne W., Leonard K., Masson O., Nanba K., Smith G., Smith K., Strand P., Vandenhove H., Yankovich T., Yoshida S. The iur forum: worldwide harmonisation of networks to support integration of scientific knowledge and consensus development in radioecology // Radiation Protection Dosimetry. 2017. Vol. 173. No. 1-3. Р. 36-42.

- Fesenko S., Isamov N., Howard B. J., Sanzharova N., Wells C. Review of Russian language studies on radionuclide behaviour in agricultural animals: Transfer to animal tissues // Journal of Environmental Radioactivity. 2018. Vol. 192. P. 233-249.

- IUSS Working Group WRB. 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.