Повреждающее действие пролонгированного гамма-облучения на микрососуды брыжейки крыс

Автор: Токарев О.Ю., Чекалина С.И., Южаков В.В., Щеглова Л.И., Яковлева Н.Д.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1-2 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

Исследование микроциркуляции в брыжейке тонкой кишки крыс, тотально облученных в суммарной дозе 2,5 Гр в течение 20 суток по 0,125 Гр/сутки, показало, что в ранние сроки после гамма-облучения у 80 % животных наблюдаются нарушения кровотока, выражены геморрагические проявления вокруг венул, сладж, стазирование в мелких сосудах. Полученные данные свидетельствуют, что пролонгированное облучение животных в нелетальных дозах приводит к функциональным и структурным изменениям и в отдаленные сроки. Результаты согласуются с данными других авторов, которые изучали состояние сосудов после облучения в малых дозах иными методами и на других органах.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169899

IDR: 170169899

Текст научной статьи Повреждающее действие пролонгированного гамма-облучения на микрососуды брыжейки крыс

Сосудистая система занимает важное место в патогенезе лучевых реакций организма . Хорошо известно , что при однократном облучении животных в среднелетальных дозах уже в первые сутки после облучения наблюдаются серьезные нарушения гемодинамики , которые , постепенно нарастая к 5-7 суткам , могут стать необратимыми [1, 3, 4, 12]. Данные литературы свидетельствуют о сложном механизме формирования пострадиационной патологии кровенос ных сосудов и микроциркуляторных нарушений [5, 7]. Последствие малых доз ионизирующей радиации может проявиться через годы или десятилетия ( эффект Петко ) [6]. Такое облучение не вызывает специфических радиационных заболеваний , а скорее потенцирует развитие ряда болезней .

За годы, прошедшие после аварии на Чернобыльской АС, увеличивается количество людей, подвергающихся действию радиации в малых дозах. Эпидемиологические исследования выявили учащение жалоб практически здоровых людей, проживающих на территориях, загрязненных радиацией, на повышенную утомляемость, недомогание, сонливость и другие проявления нейроциркуляторной дистонии. По данным литературы [9, 10], диспансерное наблюдение за категорией лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и в 75 % случаев получивших облучение в дозе от 5 до 25 сГр, выявило увеличение частоты сердечнососудистых заболеваний. В 1990 году нами [11] были проведены исследования функционального состояния системы гемостаза у контингента лиц, выполнявших в зоне с высокой радиационной активностью работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В анализах крови отмечалась активация внутрисосудистого свертывания, повышение концентрации фибриноногена и активности фибриназы; фибринолитическая активность крови была снижена. Методом функциональной нагрузки обнаружено снижение антиагрегационной активности стенки сосудов и резервного потенциала системы фибринолиза. Полученные данные свидетельствовали о декомпенсированном характере нарушений функционального состояния системы гемостаза. При изучении микроциркуляторного русла брыжейки крыс в ранние сроки после про- лонгированного облучения выявлены существенные нарушения гемоциркуляции [2, 8]. В этой связи представляло интерес выяснить, какую роль может играть нарушение микроциркуляции, которая, как известно, обеспечивает доставку кислорода, питательных веществ, выводит продукты метаболизма, и является наиболее чувствительной частью сосудистой системы к воздействию ионизирующей радиации, в более поздние сроки.

В данной работе изучено состояние микроциркуляции в брыжейке крыс в ранние и отда ленные сроки после пролонгированного гамма - облучения в нелетальных дозах .

Материалы и методы

Исследования выполнены на 150 крысах самцах линии Wistar с начальным весом 140-160 грамм , распределенных на две группы – ложно облученные и опытные . Проведено 4 серии экс периментов . 120 крыс непрерывно облучали на установке « Эксперимент ». Клетки с животными располагались на расстоянии 3 метров от трех 137Cs источников излучения . Мощность погло щенной дозы в прямом пучке – 5,32 мГр / час . Суммарная доза непрерывного облучения в тече ние 20 сут составила 2,5 Гр при накопленной ежедневной дозе 0,125 Гр . 40 крыс исследовали через 1 сут , 30 животных – через 10 дней , 20 крыс – через 6 мес . и 10 крыс – через 1 год после окончания облучения . Исследования выполнены под нембуталовым наркозом из расчета 35 мг / кг массы тела . У животных катетеризировали яремную вену гепаринизированным катетером диаметром 0,2 мм . По белой линии живота вскрывали брюшную полость , выводили слепую кишку наружу , петли тонкого кишечника укладывали на специально изготовленный столик с по стоянной температурой 36,5 °С и проводили биомикроскопию ( объектив х 10, окуляр х 15) на микроскопе МБИ -6. Все исследования документированы с помощью цифровой фотокамеры Nikon Coolpix 4500. Измерение диаметров кровеносных сосудов производили с помощью сис темы компьютерного анализа микроскопических изображений «IMSTAR». Для статистической обработки полученных данных использовали t- критерий Стьюдента . Для оценки состояния про ницаемости сосудов брыжейки использовали 1 % раствор Синего Эванса ( Т 18-24), который вводили внутривенно через катетеризированную яремную вену . Кроме того , оценивали реак тивность сосудов кожи к действию ксилола в качестве воспалительного раздражителя по мо дифицированному методу Рамсделл - Менкина .

Результаты и обсуждение

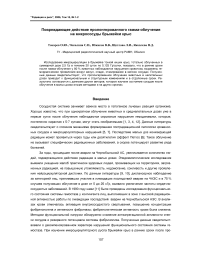

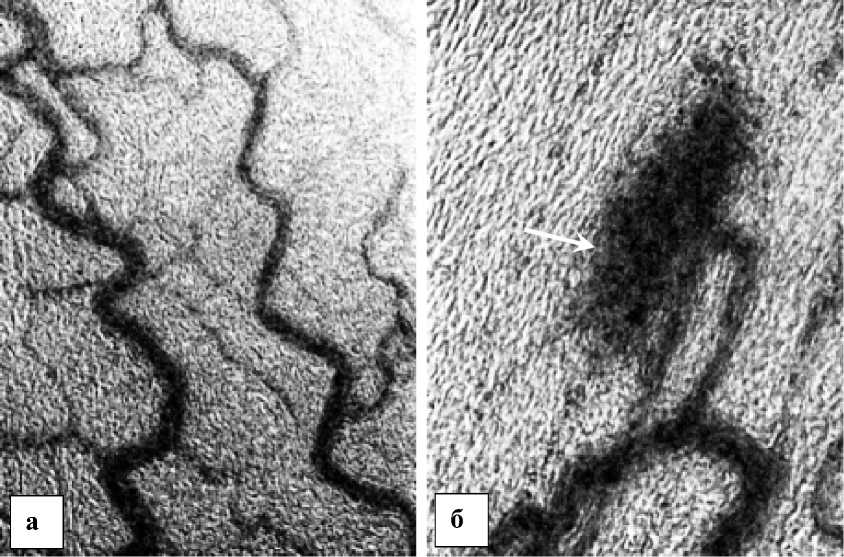

Микроциркуляторное русло брыжейки ложно облученных крыс соответствует вариантам нормы (рис. 1а). При прижизненной микроскопии сосудов у необлученных животных кровоток на протяжении всего периода наблюдения, в среднем полтора часа, оставался интенсивным с ламинарным осевым потоком в артериолах и более спокойным в венулах. Кровоток в пре- и посткапиллярах хорошо различим, в отдельных сосудах с просветами тока плазмы. На первые сутки после окончания облучения в 80 % случаев кровоток в сосудах брыжейки замедлен. У отдельных крыс обнаружены геморрагии в виде манжеток вокруг и в виде пятен около венул (рис. 1б). В отдельных мелких кровеносных сосудах наблюдались сладж и стазирование. Визуально количество функционирующих капилляров снижено. Диаметры микрососудов существен- но не изменялись, однако определялась тенденция к увеличению венулярно-артериолярного и постпрекапилляроного соотношений (табл. 1). Выхода Синего Эванса за пределы сосудов не выявлено.

г

в

Рис . 1. Микроциркуляторное русло брыжейки крыс в контроле ( а ), через 1 сут ( б ), 6 мес . ( в ) и 1 год ( г ) после окончания пролонгированного облучения в суммарной дозе 2,5 Гр . Ув . 150. Стрелки показывают кровоизлияния в области венул .

У контрольных животных реактивность сосудов кожи к действию ксилола составила 1,36 ± 0,06 мкг / г ткани . На 1 сут после облучения реактивность сосудов кожи к воспалительному раздражителю достоверно снизилась до 1,18 ± 0,07 мкг / г ( табл . 2).

Таблица 1

Изменение диаметров сосудов брыжейки тонкой кишки крыс в разные сроки после окончания пролонгированного облучения в суммарной дозе 2,5 Гр

|

Срок после облучения |

Диаметры сосудов M±m (мкм) |

Соотношение диаметров венул и артериол |

Соотношение диаметров посткапилляров и прекапилляров |

|||

|

Артериолы |

Прекапилляры |

Посткапилляры |

Венулы |

|||

|

Контроль (ложно |

15,0±0,30 |

6,1±0,22 |

13,1±0,46 |

23,4±0,48 |

1,56 |

2,14 |

|

облученные) 1 сут |

15,4±0,32 |

6,2±0,23 |

13,6±0,47 |

25,2±0,48 |

1,64 |

2,19 |

|

10 сут |

15,3±0,31 |

6,1±0,22 |

13,4±0,48 |

25,8±0,44 * |

1,68 |

2,19 |

|

6 мес |

15,0±0,46 |

6,1±0,22 |

13,1±0,50 |

24,8±0,48 |

1,65 |

2,15 |

|

1 год |

15,4±0,53 |

6,2±0,23 |

13,5±0,54 |

25,7±0,50 * |

1,67 |

2,18 |

Примечание: * - различие достоверно относительно контроля при p<0,05.

Таблица 2

Реактивность сосудов кожи крыс к воспалительным раздражителям в разные сроки после пролонгированного облучения в суммарной дозе 2,5 Гр

|

Срок после облучения |

Содержание красителя Синего Эванса в мкг/г ткани |

|

Контроль |

1,36±0,06 |

|

1 сут |

1,18±0,07 * |

|

10 сут |

1,22±0,08 |

|

6 мес. |

1,26±0,06 |

|

1 год |

1,25±0,07 |

Примечание: * - различие достоверно относительно контроля при p<0,05.

Через 10 сут после подведения дозы 2,5 Гр параметры состояния микроциркуляции были практически такими же , как и через 1 сут после облучения . Вдоль вен и в непосредственной близости от них обнаруживался выход эритроцитов за пределы сосудистой стенки , наблюда лись стазирование и сладж . Выхода красителя за пределы сосудов не выявлено . Реактивность сосудов составила 1,22 ± 0,08 мкг / г ткани .

Через 6 мес. после облучения интенсивность кровотока была снижена, количество функционирующих капилляров уменьшено, а у отдельных животных выявлены геморрагические проявления (рис. 1в). Диаметры микрососудов и их соотношения от контроля существенно не отличались. Однако реактивность сосудов кожи была несколько ниже уровня контрольных жи- вотных и составила 1,26±0,06 мкг/г ткани. Через 1 год после облучения количество функционирующих капилляров было сниженным (рис. 1г), а кровоток существенно замедлен. Геморрагических проявлений не выявлено.

Таким образом , полученные результаты свидетельствуют о том , что пролонгированное гамма - облучение животных в нелетальных дозах может приводить к функциональным и струк турным изменениям микроциркуляторного русла , которые проявляются как в ранние , так и от даленные сроки . Результаты согласуются с данными других авторов , изучавших состояние со судов после облучения в малых дозах иными методами и на других органах [13].

Список литературы Повреждающее действие пролонгированного гамма-облучения на микрососуды брыжейки крыс

- Балуда В.П. Радиация и гемостаз. -М.: Энергоатомиздат, 1986. -160 с.

- Бойко Ю.Г. Влияние ионизирующих излучений на гемоциркуляцию и реологические свойства крови//Патол. физиол. экспер. терап. -1991. -№ 5. -С. 20-22.

- Володин В.М. Значение изменений стенки кровеносных сосудов и нарушений микроциркуляции в патогенезе геморрагического синдрома при острой лучевой болезни//Радиация и гемостаз. -М.: Энергоатомиздат, 1986. -С. 98-123.

- Володин В.М., Токарев О.Ю. Значение нарушений проницаемости, резистентности сосудов и периферического кровообращения (микроциркуляции) в патогенезе геморрагического синдрома//Геморрагический синдром при острой лучевой болезни. -М., 1969. -С. 96-113.

- Воробьев Е.И., Степанов Р.П. Ионизирующие излучения и кровеносные сосуды. -М.: Энергоатомиздат, 1985. -296 с.

- Грейб Р. Эффект Петко: Влияние малых доз радиации на людей, животных и деревья/Пер. с англ. -М.: Изд. Международного движения «Невада-Семипалатинск», 1994. -263 с.

- Джаракьян Т.К. Бутомо Н.В., Голубенцев Д.А. Геморрагический синдром при острой лучевой болезни. -П.: Медицина, 1976. -215 с.

- Токарев О.Ю., Прописнова М.В. Состояние микроциркуляции в брыжейке крыс при пролонгированном гамма облучении в малых дозах//IV съезд по радиационным исследованиям. -М., 2001. -Т. I. -С. 353.

- Цыб А.Ф., Иванов В.К., Айрапетов С.А. и др. Государственный регистр лиц подвергавшихся облучению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: дозиметрические, прогностические и эпидемиологические возможности//Мед. радиология. -1992. -№ 1. -С. 46-51.

- Цыб А.Ф., Иванов В.К., Айрапетов С.А. и др. Радиационно-эпидемиологический анализ данных государственного регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию//Вестник АМН. -1991. -№ 11. -С. 32-36.

- Чекалина С.И., Ляско Л.И., Сушкевич Г.Н., Нилова Э.В. Показатели гемостаза у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их изменения при курсовом лечении препаратом Е-25//Радиация и риск. -1994. -Вып. 4. -С. 78-83.

- Oyvin I.A., Volodin V.M., Oyvin V.I., Tokarev O. Yu. Zur Pathogeneses der Strahlenhemorragie//Rad. Diol. Ther. -1971. -V. 1, N 12. -P. 53-61.

- Tomei F, Papaleo B, Fantini S. et al. Vascular effects of occupational exposure to low-dose ionizing radiation//Am. J. Ind. Med. -1996. -V. 30, N 1. -P. 72-77.