Повреждение твердой мозговой оболочки в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника

Автор: Алексанян М.М., Гемджян Э.Г., Аганесов А.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Повреждение твердой мозговой оболочки (ТМО) является распространенным осложнением в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника и, по данным литературы, встречаются с частотой от 1 до 17%. В литературе описывают клинические случаи с тяжелыми осложнениями, которые явились следствием выбора неверной тактики лечения повреждения ТМО.Цель исследования. Оценить частоту, методы лечения и возможные осложнения повреждений ТМО в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника.Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 859 пациентов, проходивших лечение в отделении хирургии позвоночника с 2018 по 2021 гг. Максимальный период наблюдения после лечения составил 12 месяцев.Результаты. Было выявлено 22 (2,56%) случая повреждения ТМО, из которых один при передней шейной дискэктомии, один при ламинэктомии с транспедикулярной фиксацией в поясничном отделе позвоночника, 6 при поясничной микродискэктомии и 14 при микрохирургической двусторонней унилатеральной декомпрессии в поясничном отделе позвоночника. Троим пациентам потребовалось повторное оперативное вмешательство в связи с развитием послеоперационных осложнений: ликвореи и инфицирования послеоперационной раны. Положительный исход отмечен у всех пациентов. Частота повреждений ТМО при оперативном вмешательстве на позвоночнике статистически значимо зависит от того, является ли операция ревизионной или первичной: 18,8% (9 повреждений из 48 ревизионных) против 1,6% (13 повреждений из 811 первичных), р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Повреждение твёрдой мозговой оболочки, осложнения, хирургия позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/140308713

IDR: 140308713 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_24

Текст научной статьи Повреждение твердой мозговой оболочки в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника

Обоснование

Повреждение ТМО является распространенным осложнением в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника, также часто встречается при проведении эпидуральных блокад и миелографии. По данным литературы повреждения ТМО встречаются с частотой от 1 до 17%. Вертебрологи часто недооценивают распространённость данного осложнения. В литературе встречаются описания клинических наблюдений с тяжелыми осложнениями, которые явились следствием выбора неверной тактики лечения повреждения ТМО. Симптомами повреждения ТМО с развитием ликвореи могут быть головные боли (особенно позиционные), головокружение, шум в ушах, скованность и боль в мышцах шеи, тошнота, светобоязнь и снижение зрения. Снижение давления спинномозговой жидкости приводит к нарушению «плавучести» и смещению внутричерепных образований каудально.

Цель исследования

Целью данного исследования явилась оценка частоты повреждений ТМО, методов лечения и возможные осложнения повреждения ТМО в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника.

Материал и методы

Проведён ретроспективный анализ данных пациентов, которым в отделении хирургии позвоночника выполнялись оперативные вмешательства по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2021 г. Были выделены и проанализированы случаи повреждения ТМО при оперативном вмешательстве. Анализ проводился с учётом диагноза этих пациентов, предшествующего хирургического анамнеза, видов вмешательства, особенностей повреждения ТМО, лечения и послеоперационного наблюдения.

Всем пациентам до операции проводилась оценка интенсивности болевого синдрома в спине и в конечностях при помощи аналоговой шкалы боли (ВАШ), а также оценка индекса функциональной активности Освестри (ODI). Аналогичные показатели оценивались через 12 месяцев после оперативного лечения.

Статистический анализ

Статистический анализ включал частотный анализ (с использованием критерия Фишера), а также оценку динамики изменения интенсивности болевого синдрома и функциональной активности больных. Поскольку распределения исследуемых показателей не отличались от нормального (оценивали критерием Шапиро-Уилка), использовали параметрический подход: результаты представлены средними арифметическими, различия между группами оценивали двусторонним t-критерием Стьюдента для зависимых выборок. Использовали статистический пакет SPSS 20.0. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

С 2018 по 2021 гг. в отделении хирургии позвоночника пролечены 859 пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Из них 147 пациентам выполнена передняя шейная дискэктомия с установкой межтелового кейджа, 26 – декомпрессивно-стабилизиру-ющая операция – ламинэктомия с транспедикулярной фиксацией (ТПФ) в поясничном отделе позвоночника (ПОП), остальным 686 пациентам проведены микрохирургические декомпрессивные операции в поясничном отделе позвоночника, из которых 145 – микрохирургическая двусторонняя унилатеральная декомпрессия без фиксации, 541 – микродискэктомия. 48 операций (5,6%) из числа всех проведенных были ревизионными. Все операции выполнены 3 хирургами с опытом проведения подобных вмешательств не менее 5 лет.

Было выявлено 22 случая (2,56%) повреждения ТМО: 1 – при передней шейной дискэктомии, 1 – при декомпрессивной ламинэктомии с ТПФ в поясничном отделе позвоночника, 20 – при микрохирургических операциях в поясничном отделе позвоночника: 6 – при поясничной микродискэктомии и 14 – при микрохирургической декомпрессии позвоночного канала. 9 операций явля-

Табл. 1. Частота повреждений ТМО в зависимости от вида оперативного вмешательства на позвоночнике

|

Вид операции |

Кол-во пациентов с повреждением ТМО (всего пациентов) |

Частота, % (95% ДИ) |

|

Микрохирургическая двусторонняя унилатеральная декомпрессия в поясничном отделе позвоночника без стабилизации (1) |

14 (145) |

9,65 (5,38–15,66)*,** |

|

Декомпрессивно-стабилизиру-ющая операция в поясничном отделе позвоночника (ламинэктомия с ТПФ) (2) |

1 (26) |

3,84 (0,10–19,63) |

|

Поясничная микродискэктомия (3) |

6 (541) |

1,11 (0,41–2,40)* |

|

Передняя шейная дискэктомия (4) |

1 (147) |

0,68 (0,02–3,73)** |

Примечание : *,** – cтатистически значимые различия (р = 0,01).

лись ревизионными: 1 декомпрессия со стабилизацией после микродискэктомии, 3 микродискэктомии после секвестрэктомии, 5 микрохирургических декомпрессий после микродискэктомии и секвестрэктомии (2 и 3, соответственно). Все повреждения ТМО в поясничном отделе позвоночника находились в области визуального контроля по задней и заднебоковой поверхностям дурального мешка. Медиана возраста пациентов (14 мужчин и 8 женщин) составила 56 лет (диапазон: 29–78 лет). Все эпизоды повреждения ТМО диагностированы в интра- и послеоперационном периодах.

Чаще всего повреждение ТМО обнаруживалось при проведении микрохирургической декомпрессивной операции без стабилизации по поводу стеноза позвоночного канала поясничного отдела позвоночника. Определена частота повреждений ТМО в зависимости от вида операции на позвоночнике (табл. 1). Эти результаты нужно принимать во внимание при оценке риска возможного повреждения ТМО при том или ином виде оперативного вмешательства на позвоночнике.

Больший риск повреждений ТМО при микрохирургической декомпрессии по сравнению с другими рассмотренными видами оперативного вмешательства объясняется технически более сложной процедурой оперативного вмешательства (требующей от хирурга сравнительно более длительного периода обучения).

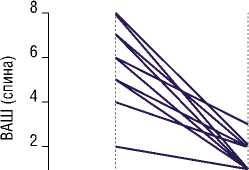

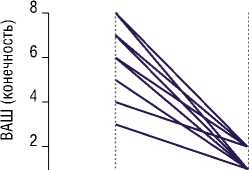

Представлен результат декомпрессивных операций в шейном и поясничном отделах позвоночника при дегенеративных заболеваниях, во время которых было отмечено повреждение ТМО, его устранение, два случая обнаружения послеоперационной ликвореи с последующими ревизионными вмешательствами для ее устранения. Среди всех пациентов получен хороший клинический результат при наблюдении в течение 12 месяцев (табл. 2, Рис. 1). В результате декомпрессивных вмешательств на позвоночнике уровень функциональной активности (индекс Освестри, больных (n = 22) улучшился статистически значимо (р = 0,001, парный t-критерий Стьюдента)

° J------------------;------------------,------------------;----------------

До операции Через 12 мес.

N--------:--------,---------------

До операции Через 12 мес.

Рис. 1. Снижение интенсивности болевого синдрома в спине (с 6,3 до 1,6) и конечностях (c 6,6 до 1,5); p = 0,001; средние значения (баллы).

Табл. 2. Показатели интенсивности болевого синдрома и индекса функциональной активности до и после оперативного лечения

|

Срок |

Боль в спине (ВАШ) |

Боль в конечностях, (ВАШ) |

Индекс функциональной активности (ODI) |

|

До операции |

6,3 (1,5) |

6,6 (1,3) |

42,8 (4,6) |

|

Через 12 мес. после операции |

1,6 (0,5) |

1,5 (0,5) |

9,5 (2,3) |

Примечание : результаты (в баллах) представлены средней арифметической со стандартным отклонением.

в среднем на 33 балла (95% ДИ: 31 – 36): 43 (до операции) – 10 (через 12 мес.)

Для закрытия дефекта ТМО применялись различные хирургические методы. В случае обнаружения продольного дефекта предпочтения отдавалось шву ТМО, который дополняли фибриновым клеем в случае неполной герметичности. При точечных повреждениях применялся фибриновый клей. При разволокнении, множественных дефектах или же выраженных рубцовых изменениях оболочки, методом выбора явился вариант герметизации при помощи лоскута и коллагенсодержащей губки, фибринового клея. В 11 случаях проводилось ушивание дефекта ТМО, в 3 – ушивание дефекта с применением фибринового клея в виду неполной герметичности. У 5 пациентов для устранения дефекта использовался фибриновый клей, у 2 – фибриновый клей с Tachocomb (Takeda, Ru). У одного пациента потребовалось применение лоскута из ксенооболочки и фибринового клея. Во время работы с дефектом ТМО применялись прямая и обратная позиции Тренделенбурга. Раны ушивались послойно с оставлением пассивного раневого дренажа, который после контроля отсутствия отделяемого в послеоперационном периоде удаляли.

Все пациенты после устранения дефекта ТМО, а также во время проведения ликворного дренирования, находились на постельном режиме не более 48 часов. В одном случае потребовались еще сутки постельного режима (72 часа).

В качестве профилактики гнойно-воспалительных осложнений применялись (согласно протоколам учреждения) антибактериальные препараты широкого спектра действия (в частности, цефалоспорины).

У 3 пациентов были выявлены осложнения, потребовавшие ревизионного вмешательства.

У 1 пациента, страдающего ожирением, после декомпрессии позвоночного канала без стабилизации и ушивания продольного дефекта ТМО на 3 сутки была отмечена несостоятельность швов, нагноение верхних слоев послеоперационной раны без генерализации процесса, потребовавшее проведения ревизии, некрэктомии, санации, установки проточно-промывной системы в пределах подкожно-жировой клетчатки и антибактериальной терапии. Учитывая локальность процесса, вторичная обработка и наложение швов на рану выполнено через 7 суток.

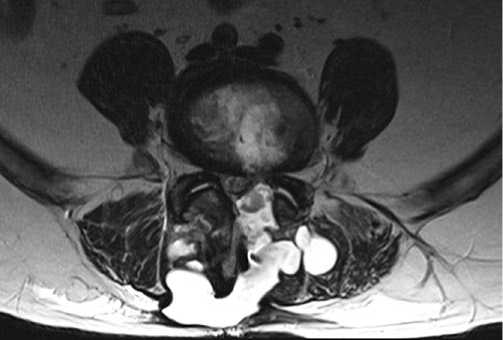

Второму пациенту была выполнена микродискэктомия L4-L5 по поводу грыжи межпозвонкового диска, во время которой выявлено продольное повреждение ТМО до 4 мм по задней поверхности, выполнен шов ТМО Prolene 6-0. Ранний послеоперационный период протекал стабильно. На 3-и сутки после операции появились жалобы на головную боль и тошноту, была выявлена раневая ликворея, выполнено люмбальное дренирование, которое лишь незначительно снизило количество отделяемого и не дало выраженного эффекта в течение 48 часов постельного режима, выполнена МРТ, обнаружена ликворная киста (Рис. 2), в связи с чем потребовалась ревизионная операция, при которой была выполнена дополнительная герметизация дефекта ТМО с применением фибринового клея. Характерные симптомы ликвореи – головная боль и тошнота, были купированы после операции.

Рис. 2. МРТ на 5 сутки после операции микродискэктомии L4-L5. Ликворная киста.

Третьему пациенту 76 лет была выполнена передняя шейная дискэктомия С3-С4, С5-С6 с установкой межтеловых кейджей. Ранний послеоперационный период протекал стабильно. На первые сутки после операции отметил появление головной боли, через час выявлена раневая ликвореи, а также нарушение прохождения твердой пищи. Отметим, что во время проведения операции ликвореи не было, операция прошла без особенностей. На контрольной МРТ выявлено распространение ликвора по передней поверхности тел позвонков от С1 до Th1, а также на уровне С5-С6, признаки отека спинного мозга (Рис. 3). Пациенту выполнено люмбальное дренирование, которое проводилось в течение 48 часов, интенсивность ликвореи снизилась, дренирование продолжено, но на следующие сутки ликворея не купировалась. На 4 сутки выполнена ревизионная операция. Визуализация и работа с дефектом ТМО в межпозвонковом пространстве была крайне затруднительна, в связи с чем выполнена резекция тел С5, С6 позвонков, обнаружен дефект ТМО 2 x 2 мм. Была предпринята попытка наложения шва, но швы ТМО прорезались из-за дегенеративных изменений ТМО и наличия спаек с задней продольной связкой (ЗПС), выполнена пластика дефекта лоскутом из ксенооболочки с фиксацией фибриновым клеем, после чего выполнили фиксацию С4-С7 передней шейной пластиной (Рис. 4). В послеоперационном периоде ликворея и головная боль была купирована, рана зажила первичным натяжением без признаков воспаления. В неврологическом статусе дефицита не отмечалось.

Обсуждение

По данным литературы частота повреждений ТМО варьирует от 0,5 до 23%, чаще происходит при ревизионных вмешательствах (5,8%). Повреждения ТМО встречаются с частотой 1,3% при операциях в шейном отделе позвоночника, 4,9% в грудном и 6,6% в поясничном. Ликворея в шейном отделе позвоночника встречается реже, чем в поясничном или грудном отделах [1]. Данные нашего исследования сопоставимы с приведенными в литературе.

По данным H. Yoshihara при анализе клинических данных базы страховых случаев США (National Inpatient Sample) 190 021 пациентов, перенесших передний шейный спондилодез, повреждения ТМО имелись у 855 больных (0,4%). Длительность стационарного лечения этих пациентов была в два раза больше, чем у других (6 суток против 3,2), а общие расходы на лечение увеличились в 1,5 раза [2]. Интраоперационные повреждения ТМО увеличивают продолжительность операции и кровопотерю. По данным исследований, предрасполагающими факторами повреждения ТМО являются: возраст пациента, ожирение, наличие стеноза позвоночного канала (чем больше сегментов поражено, тем выше частота повреждений ТМО), ревизионные вмешательства, синовиальные кисты дугоотростчатых суставов, оссификация желтой связки и задней продольной связки [3]. Авторы

Рис. 3. Скопление ликвора после передней шейной дискэктомии С5–С6 с установкой межтелового кейджа.

Рис. 4. Послеоперационная КТ. Резекция тел С5 и С6, фиксация передней шейной пластиной.

особенно выделяют оссификацию ЗПС, увеличивающей риск развития ликвореи при переднем доступе на шее в 13,7 раз. Причиной этого является истончение ТМО в месте наибольшей компрессии и формирование рубцово-спаечного процесса между связкой и оболочкой. В последнем приведенном нами клиническом случае именно дегенеративные изменения ТМО и формирование спаечного процесса с ЗПС явились причиной повреждения оболочки с развитием ликвореи.

Среди наших пациентов с повреждением ТМО были также перенесшие ранее операции на позвоночнике (в частности в поясничном отделе позвоночника). Отметим, что ревизионные вмешательства проводятся на месте формирования массивного рубцового комплекса,

в который всегда вовлечена ТМО. Часто формируются диско-остеофитные комплексы, спаянные с ЗПС, фрагментами фиброзного кольца, ТМО, краями желтой связки, что значительно усложняет и удлиняет операции. В нашем исследовании также выявлен в 10 раз более высокий риск повреждения ТМО во время ревизионных операций (относительный риск = 10,0; 95% ДИ: 4,5-22,4). После восстановления дефекта ТМО возраст пациентов и наличие избыточной массы тела или ожирения являются факторами риска повторных обращений в клинику, повторных вмешательств и послеоперационных инфекционных осложнений [4].

По сей день специалистами ведутся споры о необходимости и методе устранения повреждений ТМО [5]. Согласно авторам, консервативное лечение повреждений ТМО зачастую безуспешно, а при интраоперационном обнаружении повреждения для герметизации рекомендуется первичное устранение: шов дефекта, наложение дуральных скоб, которые возможно выполнить даже при эндоскопических вмешательствах [6]. В ряде исследований проводилось сравнение различных методов устранения дефектов ТМО. Ученые из Великобритании сравнили швы ТМО проленом и иным шовным материалом с консервативным методом лечения, и пришли к выводу о необходимости первичного шва ТМО в любой ситуации. Существует множество различных вариантов для устранения дефекта ТМО: мышечный или жировой лоскут, фибриновый клей, фибриновый лоскут, фибринколлагеновые губки, Tachocomb, желатиновый матрикс [5]. Для устранения обширных дефектов ТМО можно использовать фасциальный лоскут с фиксацией его одиночными швами. В нашей практике для устранения дефекта применяется Prolene, по необходимости фибриновый клей, Tachocomb, заплаты из лиофилизированной твердой мозговой оболочки. Коллеги провели анализ лечения 5476 пациентов (192 с повреждением ТМО) и указали на преимущества выполнения шва ТМО перед герметизацией гемостатическими материалами, фибриновым клеем, аутотканями: меньший период до активизации, ниже частота раневой ликвореи, короче период стационарного лечения [7]. По данным других авторов, применение аллогенных заплат ТМО снижают частоту повторных обращений и операций, тяжелых неврологических нарушений и длительность пребывания в стационаре [4]. Шов ТМО не всегда возможен из-за локализации дефекта, в связи с чем необходимо выбирать иной метод устранения повреждения [8]. Но даже выполнение указанных приемов не предотвращает развитие ликвореи у 5,0-10,0% пациентов, а манипуляции на ТМО часто могут приводить к ее разволокнению и формированию еще большего дефекта. В связи с этим авторы предпочитают методику бесшовной герметизации ТМО коллагеновой матрицей с дополнительным применением фибринового клея. Лабораторно доказано, что фибриновый клей обеспечивает герметичность даже в условиях повышенного давления ликвора, а коллаген вызывает химическую герметизацию ТМО путем образования тромбов [9]. В нашем отделении во всех случаях интраоперационного обнаружения ликвореи одномоментно выполнялось устранение дефекта ТМО.

Плотное ушивание фасции, послойное ушивание раны рекомендуется для создания физического барьера оттоку ликвора и предотвращения его инфицирования. Для оценки герметичности устранения дефекта можно применять прием Вальсальвы, при котором повышается давление спинномозговой жидкости.

Необходимость дренирования раны до сих пор остается под вопросом. Одни специалисты настаивают на повсеместном дренировании, другие полностью отказываются от дренирования, меньшая же часть принимают решение в зависимости от объема операции, размера дефекта ТМО и герметичности первичного устранения дефекта. Связано это с риском формирования свищевого ликворного хода.

Однозначных рекомендаций относительно показаний к постельному режиму в мировой литературе нет. Среди опрошенных нейрохирургов 14,9% никогда не назначают постельный режим, 35% на 24 часа, 28% на 48 часов, лишь 6,3% на 72 часа. По данным ученых, консервативное лечение постельным режимом без устранения дефекта ТМО является крайне неэффективным решением. По мнению одних авторов, пациентам, которым выполнялось первичное устранение дефекта ТМО до 3 мм, постельный режим не показан вовсе. По мнению других авторов, постельный режим в течение 1–3 суток необходим. Назначение строго постельного режима может приводить к гипостатическим осложнениям в легких [10].

Khan и др. опубликовали данные лечения 338 пациентов по разработанному ими протоколу, согласно которому ревизионное вмешательство выполнялось лишь в случае неэффективности консервативной терапии в течение 72 часов после первичной операции и указали успех в 98,2% случаях, при частоте ревизионных вмешательств 1,8%. Данное исследование включало (по сравнению с другими) наибольшее количество пациентов с повреждением ТМО. Специалистами разработан алгоритм устранения повреждений ТМО при операциях на ПОП: при дефектах менее 4 мм показано наблюдение в стационаре, 24 часа постельного режима; при 4–12 мм укрытие дефекта фибриновой заплатой, наблюдение в стационаре и 24 часа постельного режима; в случае образования дефекта более 12 мм показано устранение при помощи скоб или шва ТМО в зависимости от состояния его краев, наблюдение в стационаре не менее 48 часов, рассмотрение вопроса об установке люмбального дренажа [11]. В результате исследования, авторы пришли к выводу о необходимости установки дренажа лишь во время ревизионных операций при повреждениях ТМО [12]. При герметичном восстановлении повреждения ТМО установка дренажа не показана [13]. По данным опроса 175 нейрохирургов из Германии, Австрии и Швейцарии, в случае обнаружения

повреждения ТМО 19,4% не выполняют хирургической коррекции и назначают постельный режим в послеоперационном периоде. Большая часть опрошенных применяют коллагеновые материалы с фибриновым клеем для устранения дефекта; 69,7% выполняют одинарный шов ТМО. Пассивный раневой дренаж устанавливают 33,7% респондентов, 37,1% никогда не устанавливают дренаж, остальное отталкиваются от конкретной клинической ситуации, т.к. не считают необходимым дренирование при первичном устранении дефекта. Установка люмбального дренажа показана лишь в случае развития ликвореи [14]. Лечение повреждений ТМО при помощи люмбального дренирования не рекомендуется в связи с необходимостью длительного постельного режима и высоким риском осложнений: псевдоменингоцеле, ликворной фистулы, плохого заживления послеоперационной раны [15]. При развитии раневой ликвореи рекомендуется ревизионное вмешательство [15].

В случае повреждения ТМО, которое невозможно устранить герметичным образом, например при многократных повторных операциях с формированием рубцового комплекса, после лучевой терапии, показано применение раневого дренирования с длительным постельным режимом, а также люмбальное дренирование. Люмбальное дренирование является эффективным методом лечения бессимптомной ликвореи, обнаруженной после операции [16]. Авторы рекомендуют первичное устранение повреждений ТМО во всех возможных ситуациях.

Сравнение дренирования с устранением дефекта ТМО при помощи микроклипс выявило явное превосходство последних [17].

Часто повреждения ТМО обнаруживаются в связи с развитием раневой ликвореи. Сообщалось, что в 6,8% случаях повреждение ТМО остается необнаруженным [18]. Ещё в одном исследовании отмечалось, что незамеченные повреждения ТМО проявляются клинически в 0,28% случаях. В анализе 86,212 пациентов отсроченная ликворея выявлена в 2/1000 случаев, при этом предрасполагающими факторами явились декомпрессивные операции на пояснице в анамнезе и вмешательства длительностью более 250 минут [19]. Оценить частоту повреждений ТМО довольно сложно, поскольку большинство из них является бессимптомными. Правильный диагноз можно установить по данным МРТ, КТ с контрастом.

Повреждения ТМО могут приводить к постоянной ликворее, арахноидиту, псевдоменингоцеле, хронической боли, компрессии корешка с развитием неврологического дефицита, воспалительным процессам в послеоперационной ране, послеоперационному делирию [20]. Анализ 26378 пациентов, из которых среди 9038 отмечалась ликворея, выявил в 1,5 раза большую частоту венозных тромбоэмболических осложнений, в 6 раз развитие менингита, в 2 раза частоту повторных обращений, на 120% выше стоимость лечения, на 200% больший период стационарного лечения.

Наименьшая частота осложнений после спинальных операций отмечается при проведении дискэктомии и среди молодых пациентов. При дискэктомии псевдоменингоцеле развивается крайне редко. Описан также пациент с формированием хронического псевдоменингоцеле, которое удалось купировать без хирургического вмешательства с применением субарахноидального дренажа, хотя стандартным лечением при менингоцеле является реконструкция, пластика ТМО.

Немецкие авторы проанализировали 1594 пациента после операций на позвоночнике и определили частоту инфекционных осложнений составившую 2,1%, причем глубокая раневая инфекция чаще (8,1%) отмечалась у пациентов с повреждением ТМО. Один случай поверхностной раневой инфекции отмечен и в нашем исследовании.

В одном из исследований сравнили 41 пациента после поясничной дискэктомии с повреждением ТМО с подобной же группой пациентов, но без осложнений и пришли к выводу, что результаты лечения в первой группе были значимо хуже: чаще проводились ревизионные вмешательства, отмечались боль в спине и функциональные нарушения, ведущие к снижению работоспособности. Напротив, группа ученых пришла к выводу об отсутствии различий в отдаленном периоде при адекватном устранении ликвореи. При своевременном и адекватном устранении дефекта ТМО и ликвореи данное осложнение не влияет на положительный исход лечения.

Заключение

Случайные повреждения ТМО являются распространенным осложнением в хирургии позвоночника. При оценке риска повреждения ТМО следует принимать во внимание (наряду с другими факторами) вид оперативного вмешательства: при микрохирургической двусторонней унилатеральной декомпрессии в поясничном отделе позвоночника без стабилизации риск повреждения ТМО значимо выше. Риск повреждения ТМО при ревизионной хирургии по сравнению с первичной выше в 10 раз (относительный риск = 10,0; 95% ДИ: 4,5-22,4). Не следует недооценивать повреждение ТМО и развитие ликвореи, поскольку это может приводить к тяжелым осложнениям с серьезными последствиями. Рекомендуется первичное устранение дефекта ТМО для профилактики осложнений в отдаленном периоде. При обнаружении раневой ликвореи рекомендуется установка системы люмбального дренирования. Ревизионное вмешательство показано при продолжающейся более 48 часов ликворее. При своевременном устранении дефекта ТМО и ликвореи удается добиться хороших результатов лечения по показателям болевого синдрома в спине и нижних конечностях, а также индексу Освестри.

Список литературы Повреждение твердой мозговой оболочки в хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника

- Yan B, Nie L. Clinical comparison of Zero-profile interbody fusion device and anterior cervical plate interbody fusion in treating cervical spondylosis. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015; 8(8): 13854-13858.

- Yoshihara H, Yoneoka D. Incidental dural tear in cervical spine surgery: Analysis of a nationwide database. J. Spinal Disord. Tech. 2015; 28(1): 19-24.

- Nielsen TH, Rasmussen MM, Thygesen MM. Incidence and risk factors for incidental durotomy in spine surgery for lumbar stenosis and herniated disc. Acta Neurochir. (Wien). Springer Vienna. 2022;164(7): 1883-1888.

- Taylor C, et al. Dural tear repair surgery comparative analysis: a stitch in time saves nine. Eur. Spine J. Springer Berlin Heidelberg. 2022; 31(3): 575-595.

- Müller SJ, Burkhardt BW, Oertel JM. Management of Dural Tears in Endoscopic Lumbar Spinal Surgery: A Review of the Literature. World Neurosurg. Elsevier Inc. 2018; 119: 494-499.

- Касаткин Д.С., Гринь А.А., Шалумов А.З. Ликворея при шейном спондилодезе // Нейрохирургия. – 2017. – №855. – С.96-101.

- Erdoğan U, Akpinar A. Clinical Outcomes of Incidental Dural Tears During Lumbar Microdiscectomy. Cureus. 2021; 13(4).

- Lee HG, et al. Dural Injury in Unilateral Biportal Endoscopic Spinal Surgery. Glob. Spine J. 2021; 11(6): 845-851.

- Яриков А.В., Перльмуттер О.А., Смирнов И.И. и др. Осложнения в вентральной фиксации шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне: диагностика, тактика лечения и профилактика // Забайкальский медицинский вестник. – 2019. – №3. – С.82-94.

- Radcliff KE, et al. Complications of flat bed rest after incidental durotomy. Clin. Spine Surg. 2016; 29(7): 281-284.

- Park HJ, et al. Dural Tears in Percutaneous Biportal Endoscopic Spine Surgery: Anatomical Location and Management. World Neurosurg. Elsevier Inc. 2020; 136: e578–e585.

- Kamenova M, et al. Management of Incidental Dural Tear During Lumbar Spine Surgery. To Suture or Not to Suture? World Neurosurg. Elsevier Inc. 2016; 87: 455-462.

- Gao X, et al. Repair of cerebrospinal fluid leak during posterior thoracolumbar surgery using paraspinal muscle flap combined with fat graft. Fro. 2022; October: 1-7.

- Gautschi OP, et al. Incidental durotomy in lumbar spine surgery – A three-nation survey to evaluate its management. Acta Neurochir. (Wien). 2014; 156(9): 1813-1820.

- Fang Z, et al. Subfascial drainage for management of cerebrospinal fluid leakage after posterior spine surgery – A prospective study based on Poiseuille’s law. Chinese J. Traumatol. English Ed. Elsevier Ltd. 2016; 19(1): 35-38.

- Hussein M, Abdellatif M. Continuous lumbar drainage for the prevention and management of perioperative cerebrospinal fluid leakage. Asian J. Neurosurg. 2019; 14(02): 473-478.

- Mammadkhanli O, et al. Subfascial drainage and clipping technique for treatment of cerebrospinal fluid leak following spinal surgery. Neurosciences. 2020; 25(1): 50-54.

- Solomon P, et al. Incidence and management of incidental durotomy during thoracic and lumbar spine surgeries: a retrospective review in a tertiary care centre. Int. J. Res. Orthop. 2018; 4(6): 928.

- Durand WM, et al. Late-presenting dural tear: incidence, risk factors, and associated complications. Spine J. Elsevier Inc. 2018; 18(11): 2043-2050.

- Takenaka S, et al. Dural tear is associated with an increased rate of other perioperative complications in primary lumbar spine surgery for degenerative diseases. Med. (United States). 2019; 98(1): E13970.