Повреждения магистральных сосудов конечностей с полным нарушением кровотока у детей (результаты клинических наблюдений)

Автор: Белокрылов Николай Михайлович, Белокрылов Алексей Николаевич, Мухамадеев Ильдус Султанович, Денисов Александр Сергеевич, Киряков Василий Николаевич, Горковец Константин Ильич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Травма с одновременным повреждением магистральных артерий и вен характерна для взрослых, сообщения о подобных травмах у детей единичны. В организации помощи встречаются трудности в формировании бригад с привлечением ангиохирургов. Вопросы восстановления функции конечности при подобных повреждениях в случаях повреждения мышц, нервных стволов и полной ампутации конечности остаются актуальными и у детей, несмотря на их изначально высокие восстановительные способности. Каждый подобный случай лечения в учреждениях практического здравоохранения имеет свои особенности и сложности, что и явилось поводом для этого сообщения. Цель. Поделиться клиническим опытом и деталями оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим детям с полным нарушением магистрального артерио-венозного кровотока. Материалы и методы. Рассмотрено 3 случая с полным повреждением магистральных артерий и вен, в том числе с их дефектами. Описаны детали тактики и особенности хирургических пособий. Всем больным проведено клинико-лабораторное обследование, оказана неотложная помощь силами травматологов-ортопедов, ангиохирургов. Все больные поступили в состоянии геморрагического шока 2-3 ст. Хирургические пособия оказывали при критическом, практически терминальном состоянии больных. Результаты. У 1-го больного при поступлении через 40 минут после травмы диагностирована глубокая резаная рана задней поверхности правого бедра с повреждением мышц сгибателей голени, бедренной артерии и вены с их дефектом до 3 см, резаная рана правой голени. Комбинированная пластика дефектов сосудов трансплантатами из большой подкожной вены бедра, шов мышц. Отличный результат отмечен уже через 3 месяца. Во 2-м случае было повреждение стеклом в области левой подмышечной ямки с поперечным перерывом всех нервов, плечевой артерии и вены, сухожилий двуглавой и трёхглавой мышц плеча. Через 1,5 года диагностирован отличный результат первичной реконструкции. В 3-ем случае больной поступил с полной травматической ампутацией правого предплечья в нижней трети в результате использования механического дровокола, реплантация начата через 5 часов после отчленения конечности. Реплантация удалась. Потребовалось 4 этапа лечения, 2-й этап после наступившего тромбоза - повторная ревизия и шов сосудов через 16 часов после 1-й операции. Последующие 2 этапа включали комбинированную пластику мышц и сухожилий сначала разгибательной, затем сгибательной поверхности предплечья. Движения появились через 6 месяцев после травмы при восстановлении чувствительности. Получен вполне удовлетворительный результат лечения, больной через 1 год начал пользоваться рукой в быту, писать. Заключение. При повреждениях магистральных артериовенозных образований показано неотложное хирургическое лечение, направленное на сохранение конечности, восстановление кровоснабжения, нервных образований, целости кости. В случае полной ампутации возможно отложить восстановление мышечно-сухожильных образований на последующие этапы. При оказании первичной помощи следует учитывать необходимость последующей, порою длительной реабилитации, результат которой напрямую зависит от восстановления нейро-трофических и чувствительных функций.

Повреждение магистральных артерий и вен, нарушения нервных стволов, травматическая ампутация, реплантация конечности, глубокая резаная рана, геморрагический шок

Короткий адрес: https://sciup.org/142231965

IDR: 142231965 | УДК: [617.57/.58+616.13/.14+616.833]-001-089.843-053.2 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-1-7-11

Текст научной статьи Повреждения магистральных сосудов конечностей с полным нарушением кровотока у детей (результаты клинических наблюдений)

Травма магистральных сосудов конечностей является крайне опасным повреждением, так как представляет угрозу для жизни пострадавшего и часто исключает возможность сохранения анатомических образований и адекватных функциональных характеристик дистальных отделов сегмента или конечности в целом. Общая летальность при сосудистой травме конечностей, по данным разных авторов, составляет от 8,7 до 18 % среди пострадавших мирного времени, частота первичных ампутаций колеблется от 8 до 10,8 % [1]. Успех зависит от множества факторов, среди которых огромную роль играет возможность экстренной организации совместной помощи сосудистых хирургов и травматологов-ортопедов, иногда хирургов или нейрохирургов [2, 3]. Установлено, что наиболее критичной ситуация становится при одновременном повреждении магистральных артерий и вен, что требует их одновременного восстановления [4, 5, 6]. Ситуация усугубляется при полном отрыве сегмента конечности, что предполагает сомнительный результат приживления, и, тем более, функционального восстановления. Сообщения о реплантации крупного участка конечности при её полном отрыве или полном нарушении кровоснабжения встречаются редко, и результаты подобных реконструктивных вмешательств не всегда бывают удовлетворительными [7]. Тоталь- ное повреждение сосудов, чаще верхней конечности, является прерогативой взрослого возраста [8]. Главные осложняющие обстоятельства в восстановлении кровоснабжения в виде повреждений нервных стволов или костной травмы требуют дополнительного проведения сложных хирургических пособий, правильной и достаточно эффективной интра- и послеоперационной терапии, длительной последующей реабилитации: это распространяется в равной мере и на пациентов детского возраста [9, 10, 11]. Проблемой является организация хирургической помощи при повреждениях магистральных сосудов конечностей в условиях больниц, не имеющих собственного сосудистого отделения: а эта ситуация существует почти во всех региональных детских учреждениях даже самого высокого уровня. В практическом здравоохранении сообщения об успешной работе с такими больными единичны, когда дело касается полного нарушения непрерывности магистральных вен и артерий, и особенно среди пострадавших детского возраста [12, 13]. Поэтому каждый из подобных случаев заслуживает внимания: это и явилось предпосылкой для подготовки данного сообщения.

Цель . Поделиться клиническим опытом и деталями оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим детям с полным нарушением магистрального артериовенозного кровотока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Рассмотрены три случая оказания экстренной помощи больным с полным повреждением магистральных вен и артерий с полным нарушением кровоснабжения дистальных отделов конечности. Всем больным проведено клинико-лабораторное обследование, оказана экстренная помощь силами травматологов-ортопедов, ангиохирургов, проведено переливание крови по жизненным показаниям, клинически установлена кровопотеря ½ объёма циркулирующей крови и более. Все больные поступили в состоянии геморрагического шока 2–3 ст.

При повреждении магистральных артерий и вен, больших мышечных групп без повреждения нервных стволов происходит наиболее быстрое восстановление. Методом выбора является пластика сосудов. При резано-рваном повреждении бедра эффективным оказывается пластика дефектов бедренной артерии и глубокой вены аутотрансплантатом из v. saphena magna, первичный шов мышц, гипсовая иммобилизация.

Родители пациентов дали согласие на проведение исследования и публикацию данных по лечению пациентов и полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиническое наблюдение 1. Больной К., 9 лет. Травма стеклом межкомнатной двери – разбил дверь ногой и сел на массив разбитого стекла. У больного при поступлении через 40 минут после травмы диагностирована глубокая резаная рана задней поверхности правого бедра с повреждением мышц, сгибателей голени, бедренной артерии и вены с их дефектом до 3 см, полное повреждение большой подкожной вены бедра, резаная рана правой голени, массивная кровопотеря. Геморрагический шок 2 ст. По экстренным показаниям под наркозом проведена ревизия раны с клипированием сосудов. Оказались повреждены полумембранозная, полусухожильная, двуглавая мышцы бедра, икроножная мышца, седалищный нерв интактен. Комбинированной бригадой с участием ангиохирурга больному проведено восстановление бедренной артерии и вены с пластикой их дефектов сосудистыми трансплантатами из повреждённой большой подкожной вены (рис. 1), шов мышц бедра. Сосудистый этап операции: имелся дефект бедренной артерии и вены до 3,0 см. Взяты два трансплантата из большой подкожной вены до 2,5 см и 4,0 см. Взятая из первого трансплантата вена развёрнута и использована для замещения дефекта артерии, второй трансплантат применён для пластики глубокой бедренной вены, перевязана большая подкожная вена (источник трансплантатов). Второй трансплантат малого диаметра по отношению к общей бедренной вене взят из 2-х частей, получившиеся прямоугольные венозные лоскуты продольно сшиты в цилиндрический трансплантат на шаблоне (инсулиновом шприце). После прекращения гипсовой иммобилизации через 6 недель начата разработка коленного сустава. Достигнуто полное восстановление функции конечности через 3 месяца после травмы.

Рис. 1. Фото раны поврежденной нижней конечности больного К., 9 лет. Момент хирургического вмешательства: после пластического восстановления бедренной артерии и вены

Результат восстановления при тотальном повреждении сосудов в анатомически неблагоприятной зоне совместно с нервными стволами и мышцами становится сомнительным, но далеко не безнадёжным при качественном оказании хирургической и длительной реабилитационной помощи.

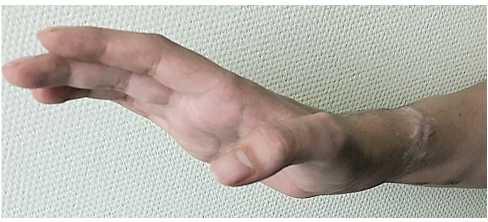

Клиническое наблюдение 2 . Больная В., 7 лет. Поступила 26.10.2018 г. с ранением стеклом из разбитой межкомнатной двери в области левой подмышечной впадины длиной 10 см через 1 час после травмы. Практически ребёнка транспортировали в состоянии пальцевого прижатия сосудов, тампонады, что не предотвратило большой кровопотери. Геморрагический шок 3 степени. Состояние при поступлении терминальное. При поступлении гемоглобин 56 г/л, эритроциты – 1,9 × 1012, артериальное давление – 97/62 мм рт. ст., пульс – 132 уд. в мин. Больная взята в операционную. Диагностировано полное поперечное повреждение плечевой артерии и вены, стволов лучевого, локтевого, срединного, мышечно-кожного нервов, повреждение сухожилий m. biceps и m. triceps, дистальный отдел конечности висит на мягких тканях, холодный, нежизнеспособный. Противошоковые мероприятия проведены одновременно с восстановлением всех указанных образований. В течение операции перелито 1005 мл эритроцитарной массы, 480 мл плазмы, 2200 мл физраствора. Особенности операции: диаметр артерии 2,5 мм, диаметр вены 3,5 мм. Выполнен скошенный анастомоз плечевой артерии конец в конец (пропилен 6.0). Проксимальнее анастомоза артерии имелся краевой поперечный дефект стенки 1,5 мм, выполнено ушивание краевого дефекта артерии, проведён анастомоз конец в конец между 2 концами плечевой вены. Последовательный эпиневральный шов всех нервных стволов в пределах этой же операции. После длительных реабилитационных мероприятий восстановление чувствительности всех нервных стволов произошло через 14 месяцев. Осмотрена через 1,5 года после травмы. Функция конечности полностью восстановлена, достигнута полная амплитуда движений во всех суставах конечности: остаётся незначительное (10°) ограничение разгибания пальцев по сравнению с правой рукой (рис. 2, 3, 4). Нарушений иннервации нет. Больная и врачи полностью удовлетворены результатом лечения. Пациентка ведёт обычный для ребёнка образ жизни.

Рис. 2. Фото больной В., 8,5 лет (на момент осмотра). Рубец после операции при полном отведении плеча

Рис. 3. Фото больной В., 8,5 лет (на момент осмотра). Результат. Сгибание пальцев кисти

Рис. 4. Фото больной В., 8,5 лет (на момент осмотра). Результат. Разгибание пальцев кисти

Самая критичная ситуация возникает при полной ампутации конечности. Механизм нанесения раны рубящего характера с размозжением тканей делает результат лечения крайне сомнительным. Отдалённость пострадавшего от клиники усугубляет последствия. Однако и в таких ситуациях реплантация может привести к удовлетворительному результату лечения: такое страшное происшествие было и в нашей практике.

Клиническое наблюдение 3 . Больной Л., 14 лет. Поступил 21.07.2019 г. из района Пермского края через 5 часов после травмы, доставлен санавиацией. При использовании механического дровокола отрубил себе правое предплечье в нижней трети. Больному на месте проведена обработка раны, наложены повязки, жгут. Пострадавший и ампутированный отдел конечности в охлаждённом виде доставлены в хирургический стационар краевой детской клинической больницы (рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограммы отчленённых фрагментов конечности больного Л., 14 лет. Ампутация предплечья

Одновременно с оказанием реанимационной помощи создана комбинированная бригада травматологов и сосудистых хирургов. Больному выполнена реплантация правого предплечья и кисти, остеосинтез костей правого предплечья пластинами с предварительной резекцией повреждённых костных концов суммарно до 2,5 см, аутовенозное протезирование правой лучевой, локтевой артерии, медиальной и латеральной подкожных вен правого предплечья, эпиневральный шов локтевого, срединного и поверхностной ветви лучевого нервов правого предплечья. Мышцы и сухожилия первично сшивали единым пучком. Длительность операции 8 часов. Через 8 часов после окончания первого хирургического вмешательства наступил тромбоз сосудов, больной экстренно взят в операционную. Выполнена ревизия и повторная пластика сосудов, декомпрессия с иссечением части сухожилий вследствие отёка и их частичного гофрирования. Первично сухожилия не восстанавливали из-за критического состояния конечности. В течение 3-х недель проводилась сосудистая терапия высокими дозами гепарина под контролем свёртываемости. Реплантация оказалась успешной. Больному 20.08.2019 г. проведена ревизия, пластическая реконструкция разгибательного и 6.09.2019 г. сгибательного мышечно-сухожильного аппарата правого предплечья и кисти. Проблема состояла в том, что предварительные хирургические вмешательства потребовали резекции сухожилий и мышечной части, что дополнительно выполнено и при повторной ревизии через 16 часов после первичной обработки во избежание сдавления сосудов, находящихся в критическом состоянии. Восстановление нервной проводимости произошло концу декабря 2019 года, стабильная фиксация привела к консолидации, однако вопрос об удалении пластин не ставился (рис. 6). Восстановление функции захвата пальцами, изолированных движений пальцами в ограниченном объёме наступило к концу февраля 2020 года. Через 1 год больной начал активно пользоваться кистью (рис. 7–9). Продолжает реабилитационные мероприятия, начал писать этой рукой и выполнять необходимые бытовые действия.

Рис. 6. Рентгенограммы предплечья больного Л. через 7 месяцев после ампутации, консолидация лучевой и локтевой костей

Рис. 7. Фото кисти больного Л., результат через 1 год после травмы

Рис. 8. Фото кисти больного Л., функция разгибания через 1 год

Рис. 9. Фото кисти больного Л., функция сгибания через год после полной ампутации

ОБСУЖДЕНИЕ

В случаях повреждения крупных магистральных со- сти и жизни больного является привлечение сосудистых судов единственной возможностью сохранения конечно- хирургов, создание комбинированных бригад, длитель- ное лечение в условиях реанимации и продолжительная реабилитация. Хирургические вмешательства проводятся одновременно с реанимационными мероприятиями. В наших наблюдениях нам удалось сохранить жизнеспособность конечностей. В одном из них была техническая необходимость отсрочить хирургические вмешательства по реконструкции сухожильного аппарата в случае полной ампутации предплечья с отсроченной реплантацией. В двух случаях получен отличный, в одном хороший результат с продолжающейся реабилитацией, сохранена ампутированная конечность на уровне предплечья, достигнута удовлетворительная функция руки.

Мы полагаем, что возможность успешного оказания помощи таким больным в городских и областных детских медицинских учреждениях напрямую связана, прежде всего, с небольшими временными сроками от момента травмы до поступления больного в стационар и возможностью быстрой организации комбинированных бригад специалистов, на что особо указывают практически все авторы [1, 6, 7, 9, 12, 13]. Во всех этих случаях борьба за жизнь больного при повреждении магистральных сосудов проводится одновременно с реконструктивными вмешательствами по восстановлению кровотока, целости кости, нервных образований, мышц и их сухожильной части [2, 4, 8]. Возможность восстановления кровотока в крупных магистральных сосудах, а в представленных случаях при повреждениях артерий и вен одновременно с дефектами в области ранений, в детском возрасте всегда существует, даже в особо осложнённых условиях при полном отчленении конечности с размозжёнными сегментами кости. Для сохранения конечности в этих случаях необходима резекция повреждённых концов костей (кости) с их по возможности минимальным укорочением, обеспечение первичной консолидации, что обеспечивается стабильной фиксацией. Всегда остаётся риск сосудистых осложнений в виде тромбозов, поэтому требуется длительное консервативное лечение с динамическим клинико-лабораторным контролем [1, 2, 6, 11]. Подобные клинические наблюдения у детей встречаются не часто, поэтому детали лечения и результаты подобных наблюдений мы сочли достаточно интересными для специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всех случаях повреждения крупных магистральных артерий и вен, нервных образований требуется незамедлительное восстановление указанных структур одновременно с реанимационными мероприятиями. Шов нервов следует проводить одновременно с восстанов- лением целостности сосудов. Реплантация отчленённой конечности должна быть проведена с учётом характера повреждения мягких тканей и кости, с целью качественной адаптации может оказаться необходимой резекция костных образований с укорочением конечности.

Список литературы Повреждения магистральных сосудов конечностей с полным нарушением кровотока у детей (результаты клинических наблюдений)

- Миначенко В.К., Бландинский В.Ф., Семишин В.Н. Лечение повреждений магистральных сосудов у детей и подростков // Вестник хирургии. 1988. № 3. С. 81-85.

- Королёв М.П., Уракчеев Ш.К. Хирургическое лечение крупных сосудов // Вестник хирургии. 2011. № 6. С. 56-58.

- Организация оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в травмоцентрах Санкт-Петербурга / А.Н. Тулупов, В.Ю. Афончиков, А.Е. Чикин, С.Ш. Тания, А.С. Ганин // Вестник хирургии. 2014. № 1. С. 98-103.

- Леменёв В.Л., Михайлов И.П., Исаев Г.А. Лечение больных с травмой магистральных артерий нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. 2005. Т.11, № 3. С. 108-114.

- Васютков В.Я., Евстифеев Л.К., Васютков А.В. Ятрогенная травма кровеносных сосудов // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1994. № 4. С. 45-48.

- Диагностика и лечение повреждений магистральных сосудов конечностей : монография / Ю.И. Казаков, В.Я. Киселев, Л.К. Евстифеев, А.Ю. Казаков. Тверь : ГЕРС, 2013. 136 с.

- Replantation and revascularization of large segments of the hand and forearm / A. Caroli, R. Adani, C. Castagnetti, P B. Squarzina, G. Pancaldi, G. Cristiani // Ital. J. Orthop. Traumatol. 1991. Vol. 17, No 4. P. 443-447.

- Hunt C.A., Kingsley J.R. Vascular injuries of upper extremity // South Med. J. 2000. Vol. 93, No 5. P. 466-468.

- Franga D.L., Hawkins M.L., Mondy J.S. Management of subclavian and axillary artery injuries: spanning the range of current therapy // Am. Surg. 2005. Vol. 71, No 4. P. 303-307.

- Хирургическое лечение повреждений сосудов конечностей / А.К. Жигунов, А.Д. Асламов, И.С. Абазова, О.Е. Логвина // Вестник хирургии. 2006. Т. 165, № 2. С. 45-47.

- Харузина О.В. Опыт ведения пациентов с ранениями магистральных сосудов шеи, верхних и нижних конечностей в многопрофильном госпитале // Здоровье семьи — 21 век. 2012. № 4. С. 19-25.

- Опыт лечения сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей у детей / А.Б. Хакимов, А.А. Юлдашев, Р.А. Ахмедов, Ф.А. Ма-шарипов, О.Н. Низов // Ангиология и сосудистая хирургия. 2015. Т. 21, № 2. С. 159-165.

- Фомин В.Н. Лечение повреждений магистральных сосудов конечностей в условиях центральной районной больницы (наблюдения из практики) // Вестник хирургии. 2008. Т. 167, № 6. С. 127-128.