Поврежденность хвойных древостоев устья и дельты Северной Двины в условиях атмосферного загрязнения

Автор: Тарханов С.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-3 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучена пространственная динамика поврежденности хвойных древостоев в северотаежных лесах устья и дельты Северной Двины, подверженных атмосферному загрязнению Архангельской агломерации. Показано влияние промышленных эмиссий и лесорастительных условий на состояние древостоев сосны и ели. Выявлена более значительная поврежденность сосняков сфагновой и долгомошной групп типов леса, особенно по юго-восточному румбу от «высоких» источников выбросов: теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) и др. Состояние ельников лучше и почти не выходит за пределы категории «неповрежденные».

Хвойный древостой, атмосферное загрязнение, промышленная эмиссия

Короткий адрес: https://sciup.org/148198353

IDR: 148198353 | УДК: 630.425

Текст научной статьи Поврежденность хвойных древостоев устья и дельты Северной Двины в условиях атмосферного загрязнения

Для классификации нарушенных экосистем большинство авторов проводит зонирование территории по степени аэро-техногенного загрязнения, как правило, связывая зоны с расстоянием от источника выбросов, например, в Мурманской области выделяли от трех до семи зон деградации лесов [3, 4, 7, 11, 19-21]. Подход к типизации техногенно нарушенных экосистем методом зонирования предлагался в руководящих документах ЮНЕП [22], в которых выделено три основных зоны: фоновая, буферная и импактная. Такое деление использовалось системой Госком-гидромета СССР [8].

В зарубежных исследованиях лесных экосистем часто используется градиентный подход ( gradient studies ), основанный на выборе объектов исследований по градиентам концентраций загрязняющих веществ в различных компонентах окружающей среды (атмосфере, почве, водах) [23, 24]. Однако при детальном анализе зон, выделяемых на лесных территориях, и объектов, расположенных по градиентам загрязнения атмосферы, обнаруживается, что в одной и той же зоне и при сходных характеристиках загрязнения атмосферы формируются леса различного жизненного состояния. На лесных территориях наблюдается мозаика стадий дигрессионных и демутационных сукцессий, обусловленных

исходной вариабельностью внешних параметров (геомофологического положения, состава почвообразующих пород) и одновременным действием различных антропогенных факторов (не только загрязнения, но и рубок, пожаров и т.д.).

Объекты и методика. Исследования проведены на временных и постоянных пробных площадях в северотаежных лесах устья и дельты Северной Двины, подверженных аэротехногенному загрязнению промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики Архангельской агломерации. Краткая лесоводственно-таксацион-ная характеристика изучаемых участков в северотаежной подзоне приведена в табл. 1.

Закладка пробных площадей осуществлялась в соответствии с принятыми в лесоустроительной практике стандартами [12]. При лесоводственно-геоботанической и таксационной характеристике пробных площадей руководствовались общепринятыми методами [2, 10, 13, 16]. Оценку состояния деревьев проводили методом не-провешенной ходовой линии по категориям (классам) повреждения согласно [14, 15], а древостоев в целом для отдельных пород – по формуле [20]:

I =

E iW .

A

W - 1

;

V i = 1

где I – индекс повреждения древостоя; i – номер класса повреждения, баллы, от 1 до 6; W i – статистический вес деревьев i- го класса повреждения; W – сумма статистических весов (численность, запас деревьев).

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика опытных участков

|

Группа типов леса |

Кол-во пробных площадей |

Расстояние до источника выбросов, км |

Класс бонитета |

Класс возраста |

Полнота древостоя |

|

Сосновые леса |

|||||

|

зеленомошная |

21 |

5-90 |

IV |

III-VI |

0,7-0,8 |

|

долгомошная |

10 |

8-70 |

IV-V |

IV-VI |

0,5-0,8 |

|

травяная |

3 |

7-50 |

IV |

IV-VI |

0,6-0,8 |

|

сфагновая |

43 |

1-60 |

V-Vб |

IV-VII |

0,4-0,6 |

|

Еловые леса |

|||||

|

зеленомошная |

20 |

5-120 |

III-IV |

IV-VIII |

0,6-0,8 |

|

долгомошная |

10 |

5-70 |

IV-V |

VI-VIII |

0,6-0,7 |

|

травяная |

4 |

3-30 |

IV-V |

V-VIII |

0,7 |

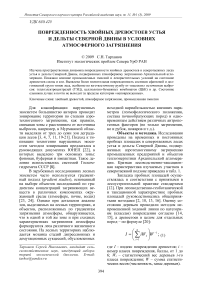

Рис. 1. Численность здоровых деревьев (%) в древостоях сосны (а) и ели (б)

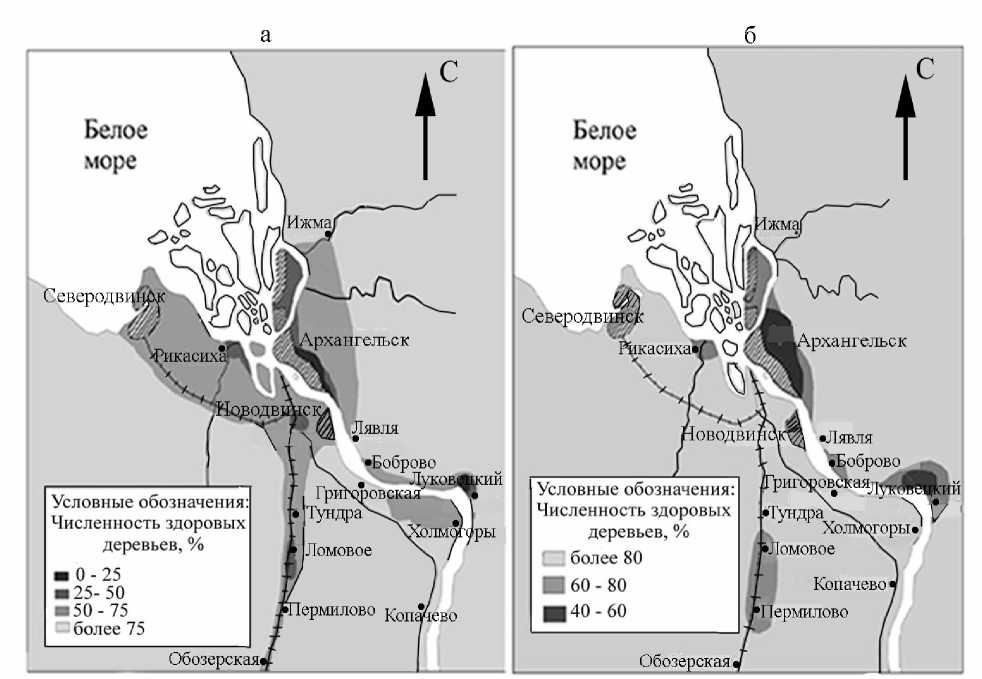

Рис. 2. Интегральные показатели повреждения древостоев сосны (а) и ели (б) Показатели энтропии, индекса состояния и плотности повреждения еловых древостоев по румбам различаются слабо (табл. 4), а по группам типов леса почти не различаются (табл. 5).

Таблица 2. Поврежденность сосновых древостоев на различным румбам

|

Румб |

Расстояние до «высокого» источника эмиссий, км |

N |

I |

p i |

H', нит |

|

Ю-В |

1-70,0 |

36/30* |

1,87 |

0,018 |

1,03 |

|

С-В |

4-18,5 |

12/12 |

1,67 |

0,017 |

1,04 |

|

З |

5-15 |

6/6 |

1,67 |

0.016 |

1,01 |

|

С |

7 |

1/1 |

1,15 |

0,011 |

0,45 |

|

Ю |

44,5-90 |

4/3 |

1,71 |

0,017 |

1,12 |

|

Ю-З |

1-13,5 |

3/3 |

1,60 |

0,016 |

0,89 |

Примечание : в табл. 2 – 5 * – число пробных площадей, по которым рассчитывали показатели энтропии, N – число пробных площадей.

Таблица 3. Поврежденность сосновых древостоев разных групп типов леса

|

Группа типов леса |

Расстояние до «высокого» источника эмиссий, км |

N |

I |

p i |

H' , нит |

|

сфагновая |

1-52 |

33/30* |

1,92 |

0,018 |

1,07 |

|

долгомошная |

5,5-70 |

10/9 |

1,95 |

0,019 |

1,15 |

|

травяная |

6,5-50 |

3/3 |

1,39 |

0,013 |

0,69 |

|

зеленомошная |

5-90 |

16/13 |

1,52 |

0,016 |

0,87 |

Таблица 4. Поврежденность еловых древостоев по различным румбам

|

Румб |

Расстояние до «высокого» источника эмиссий, км |

N |

I |

p i |

H' , нит |

|

Ю-В |

8-70 |

13 |

1,33 |

0,041 |

0,64 |

|

В |

10,5 |

1 |

1,22 |

0,037 |

0,58 |

|

С-В |

5-18 |

5 |

1,14 |

0,035 |

0,46 |

|

З |

5 |

1 |

1,15 |

0,035 |

0,44 |

|

С-З |

14 |

1 |

1,05 |

0,032 |

0,21 |

|

С |

7,5 |

1 |

1,08 |

0,033 |

0,27 |

|

Ю |

45-110 |

4 |

1,28 |

0,039 |

0,49 |

Таблица 5. Поврежденность еловых древостоев разных групп типов леса

|

Группа типов леса |

Расстояние до «высокого» источника эмиссий, км |

N |

I |

p i |

H' , нит |

|

зеленомошная |

5-52 |

14 |

1,29 |

0,039 |

0,56 |

|

долгомошная |

5-70 |

9 |

1,19 |

0,036 |

0,51 |

|

травяная |

5.5-110 |

3 |

1,29 |

0,040 |

0,47 |

В качестве статистических весов деревьев разных классов повреждения использовали численность деревьев. При классификации категорий состояния древостоев северной подзоны тайги в действующую общепринятую шкалу были внесены региональные коррективы [11]. Рассчитывали плотность повреждения древостоев (ρ i ) по формуле [1]:

I i

2 г

где I i – индекс состояния (средний класс повреждения деревьев) древостоев i- ой пробной площади.

Рассчитывали также показатель энтропии, характеризующий меру разнообразия состояния деревьев и отражает степень дифференциации статистических весов деревьев по классам (категориям) повреждения. Расчет проводили по формуле Шеннона:

H ' = - 2 Pi ln Pi; (3)

i = 1

где Н ' – индекс разнообразия, р i - вероятность распределения статистических весов деревьев по каждому из 6-и классов повреждения. При этом 2 Pi = 1. Пространственные поля локального и регионального атмосферного загрязнения в СевероДвинском бассейне определены нами ранее [9, 18].

Результаты и обсуждение. Численность здоровых деревьев наиболее дифференцирована в сосновых лесах в зависимости от степени атмосферного загрязнения и естественных условий их произрастания (рис. 1). Особо следует выделить зону, преимущественно в городских и пригородных лесах вблизи Архангельска, с низкой частотой встречаемости в древостоях (до 25%) неповрежденных деревьев. Численность здоровых деревьев ели в древостоях городских и пригородных лесов Архангельской агломерации значительно выше (до 40%). По величине интегрального показателя состояния (индекса повреждения) сосновые древостои в районе Архангельской агломерации относятся к категории «слабо поврежденные». Жизненное состояние еловых лесов лучше и почти не выходит за пределы категории «не поврежденные» (рис. 2).

Сосновые насаждения, произрастающие в юго-восточном направлении по отношению к так называемым «высоким» источникам интенсивных выбросов в атмосферу (с высотой дымоотводящих труб более 100 м), прежде всего ТЭЦ, ЦБК, имеют наибольшие индекс и относительную плотность повреждения древостоев. Показатель энтропии распределения деревьев разных категорий состояния в древостоях сосны имеет наибольшее значение в южном, а наименьшее – в северном направлениях (табл. 2). Более высокие значения индекса плотности и энтропии повреждения характерны для сфагновой и дол-гомошной групп типов сосновых лесов, далее по убыванию следуют зеленомошные и травяные сосняки (табл. 3).

Статистический анализ. Проверка нулевой гипотезы при однофакторном дисперсионном анализе (ОДА) [6] зависи- мости индекса и плотности повреждения древостоев от расстояния до «высоких» источников эмиссии нашла подтверждение

( F < F 0,05 ) в отношении сосновых древостоев сфагновой и зеленомошной групп типов леса и отрицание ( F>F 0,05 ) - в отношении сосняков долгомошной группы. Следовательно, расстояние до источников атмосферного загрязнения оказывает систематическое действие на индекс и плотность повреждения сосновых древостоев только в долгомошной группе типов леса (ОДА, F =5,86-6,52, Р =0,03, показатель силы влияния - ^ =0,65-0,87).

Влияние типа леса в выборочном комплексе: сосняки кустарничковосфагновые (сфагновая группа), черничные влажные (долгомошная группа), черничные свежие, чернично-брусничные и брусничные (зеленомошная группа) на состояние древостоев ( I , p i , , H ' ) достоверно на всех уровнях значимости (ОДА, Р <0.001, П2 =0,19-0,27).

Дисперсионный анализ не выявил влияния расстояния до источников эмиссий на индекс, плотность и энтропию повреждения древостоев ели зеленомошной и долгомошной групп типов леса на принятых уровнях значимости (ОДА, F < F 0,05 ). Следовательно, при существующем уровне атмосферного загрязнения различия в жизненном состоянии древостоев ели в настоящее время не проявляются. Значимые различия в состоянии древостоев ели, преимущественно ельников черничных свежих и влажных, близких между собой по условиям произрастания, отсутствуют (ОДА, F < F 0,05 ). Следовательно, для еловых лесов изменчивость поврежденности древостоев в северной тайге устья и дельты Северной Двины носит случайный характер в отношении двух независимых друг от друга факторов - техногенного (расстояние до источников эмиссий) и лесорастительного (близкие друг к другу типы леса).

Выводы:

-

1. Жизненное состояние сосновых насаждений при атмосферном загрязнении ухудшается в условиях избыточного увлажнения почв, т.е. в неблагоприятных условиях произрастания. Ельники, произрастающие в устье и дельте Северной Двины в более благоприятных почвенногидрологических условиях, в меньшей мере подвержены влиянию атмосферных эмиссий. Сильнее повреждены сосновые и еловые древостои, произрастающие в юговосточном направлении от «высоких» источников интенсивных выбросов.

-

2. Сложность оценки пространственного изменения повреждения хвойных ле-

- сов устья и дельты Северной Двины вследствие аэротехногенного воздействия определяется тем, что здесь на ограниченном пространстве действует целый комплекс крупных народнохозяйственных объектов, а не отдельные источники интенсивных выбросов, вокруг которых было бы удобно выстраивать изолинии состояния древостоев. При этом важное значение имеют лесорастительные условия и сопутствующее атмосферному загрязнению влияние других антропогенных факторов (рубок, пожаров, и др.). Неоднородность зон по-врежденности проявляется и в возрастной структуре хвойных насаждений. В связи с этим, в зонах с различным уровнем аэро-техногенного воздействия категории состоянии древостоев могут существенно варьировать [17]. Все это создает пестроту, мозаичность лесных ландшафтов в отношении состояния насаждений, а следовательно, затрудняет пространственное выделение зон техногенной нарушенности лесных насаждений с целью проведения соответствующих природоохранных и лесохозяйственных мероприятий.

Список литературы Поврежденность хвойных древостоев устья и дельты Северной Двины в условиях атмосферного загрязнения

- Алексеев, А.С. Закономерности пространственного размещения поврежденной растительности при региональном и локальном загрязнении атмосферы (на примере импактной зоны) ГМК «Печенганикель»/А.С. Алексеев, Р.Р. Жеребцов//Экология. -1995, № 6. -С. 428-435.

- Анучин, Н.П. Лесная таксация. 5-е изд.//М.: Лесн. пром-сть, 1982. -552 с.

- Болтнева, Л.И. Прогностическая модель повреждения растительности промышленными выбросами в атмосферу/Л.И. Болтнева, А.А. Игнатьева, Р.Т. Карабань и др.//Взаимодействие лесных экосистем и атмосферных загрязнителей. Таллин: Изд-во АН СССР, 1982. Ч. II. -С. 163-173.

- Влияние промышленного атмосферного загрязнения на сосновые леса Кольского полуострова. Под ред. Б.Н. Норина и др.//Л.: БИН АН СССР, 1990. -195 с.

- Ганичева, С.Н. Техногенная дигрессия и восстановительная сукцессия в хвойных лесах Кольского полуострова/С.Н. Ганичева, Н.В. Лукина, В.А. Костина, В.В. Никонов//Лесоведение. -2004, № 3. -С. 57-67.

- Третьяков, А.М. Дисперсионный анализ/А.М. Третьяков, А.А. Бахтин, Н.С. Минин//Архангельск: АИЛиЛХ, 1988. -40 с.

- Дончева, А.В. Ландшафт в зоне воздействия промышленности//М.: Лесная пром-сть, 1978. -96 с.

- Израэль, Ю.А. Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной среды/Ю.А. Израэль, Н.К. Гасилина, Ф.П. Ровинский, Л.М. Филинкова//Л.: Гидрометеоиздат, 1978. -115 с.

- Изучение состояния и биоиндикация загрязнений наземных и водных экосистем устьевой области Северной Двины: Отчет о НИР (заключ.)/Руков. С.Н. Тарханов. № ГР 01.9.50.004396. Инв. № 02.200. 1 07 101. Архангельск: ИЭПС УрО РАН, 2000. -616 с.

- Лесотаксационный справочник для северо-востока Европейской части СССР (нормативные материалы для Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР). Архангельск: АИЛиЛХ, 1986. -357 с.

- Методические рекомендации по оценке существующего и прогнозируемого состояния лесных насаждений в зоне влияния промышленных предприятий Мурманской области. Цветков, В.Ф.//Архангельск: АИЛиЛХ, 1990. -18 с.

- ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. ЦБ НТИ Гослесхоза СССР. 1983. -14 с.

- Полевая геоботаника//М.-Л.: Наука, 1964. -531 с.

- Санитарные правила в лесах Российской Федерации//М.: Экология, 1998. -20 с.

- Санитарные правила в лесах СССР//М.: Гослесхоз, 1970. -16 с.

- Сукачев, В.Н. Методические указания к изучению типов леса/В.Н.Сукачев, С.В. Зонн//М.: АН СССР, 1961. -144 с.

- Тарханов, С.Н. Хвойные насаждения в условиях атмосферного загрязнения//Лесное хозяйство. -2004, № 4. -С. 18-20.

- Тарханов, С.Н. Лесные экосистемы бассейна Северной Двины в условиях атмосферного загрязнения: диагностика состояния/С.Н. Тарханов, Н.А. Прожерина, В.Н. Коновалов//Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2004. -333 с.

- Цветков, В.Ф. Повреждение лесов промышленными выбросами медно-никелевого комбината в Мурманской области//Проблемы лесоведения и лесной экологии. М., 1990. -С. 618-621.

- Цветков В.Ф. Леса в условиях аэротехногенного загрязнения/В.Ф. Цветков, И.В. Цветков//Архангельск, 2003. -354 с

- Черненькова, Т.В. Фитоценотические исследования ельников кустарничко-зеленомошных в окрестностях Мончегорского металлургического комбината//Лесоведение. -1995, № 1. -С. 57-65.

- Global environmental monitoring system (GEMS). SCOPE Report 3. Canada, 1973. -74 p.

- Steinnes, E.A gradient study of 34 elements in the vicinity of a copper-nickel smelter in the Kola peninsula/E. Steinnes, N. Lukinoc, V. Nikonov et al.//Environmental Monitoring and Assessment. -2000, V. 60. -P. 71-88.

- The Lapland Forest Damage Project. Russian -Finnish cooperation reported/Ed. Deromej. Rovaniemi Reseach Station, 1993. -150 p.