Повторное коронарное шунтирование в сочетании с непрямой реваскуляризацией миокарда: методика ЮрЛеон на работающем сердце из левосторонней миниторакотомии

Автор: Шевченко Ю.Л., Борщев Г.Г., Байков В.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на развитие медикаментозного и хирургического лечения пациентов с ИБС, при определении тактики ведения ряда больных стандартные методы не применимы. Представлено уникальное клиническое наблюдение пациентки 56 лет, которой 15 лет до госпитализации было выполнено коронарное шунтирование пораженных атеросклерозом коронарных артерий из стернотомного доступа. Спустя 10 лет после операции ее начали беспокоить рецидивы стенокардии. При контрольном обследовании выявлена окклюзия шунта к передней межжелудочковой артерии, что и обуславливало ишемию передней и боковой стенок левого желудочка по результатам сцинтиграфии. С целью ограничения оперативного доступа и в связи с большим риском выполнения стернотомии, а также ввиду диффузного характера поражения коронарного русла, был выбран менее травматичный оперативный доступ из левосторонней торакотомии, при этом наряду с шунтированием диагональной ветви выполнена методика стимуляции экстракардиального ангиогенеза (ЮрЛеон). Послеоперационный период и наблюдение в течение 1 года-с существенной положительной динамикой. Щадящий доступ, наряду с применением методики ЮрЛеон позволил достичь хорошего результата у пациентки с диффузным атеросклерозом, предшествующим АКШ, к тому же, снизив степень хирургической агрессии.

Неоангиогенез, миниторакотомия, стернотомия, повторное аортокоронарное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140293508

IDR: 140293508

Текст научной статьи Повторное коронарное шунтирование в сочетании с непрямой реваскуляризацией миокарда: методика ЮрЛеон на работающем сердце из левосторонней миниторакотомии

Несмотря на значительные достижения в хирургии ИБС, существует группа больных, которым хирургическая реваскуляризация технически не выполнима по ряду причин: диффузное и дистальное поражение коронарных артерий, чрезвычайно высокий риск операции, наличие технических проблем [1; 2]. Так же есть группа пациентов с возвратной стенокардией, у которых коронарное шунтирование уже было выполнено, а повторная операция невозможна или сопряжена с высокими рисками [3; 4]. Лечение таких пациентов общепринятыми методами может привести к усугублению течения болезни и к повышению уровня периоперационной летальности, а так же к развитию осложнений [5; 6].

Для лечения этой тяжелой категории пациентов было необходимо разработать новый метод — экстракардиаль-ная реваскуляризация миокарда [7].

Ю.Л. Шевченко в 2007 г. предложил реинновационную методику по стимуляции экстракардиального неоангиогенеза. Получен патент на изобретение №2758024 «Способ индукции экстракар-диальной реваскуляризации миокарда у больных ишемической болезнью сердца». За последнее десятилетие данная методика применена у более двух тысяч больных и показала свою клиническую эффективность и безопасность [8].

В настоящее время появляются её новые модификации — применение методики ЮрЛеон из левосторонней миниторакотомии.

Представляем клиническое наблюдение успешного хирургического лечения пациентки после ранее перенесенной прямой реваскуляризации миокарда: повторное коронарное шунтирование диагональной артерии (ДА) с использованием левой внутренней грудной артерии из левосторонней боковой миниторакотомии на работающем сердце в сочетании с методикой ЮрЛеон.

Шевченко Ю.Л., Борщев Г.Г., Байков В.Ю.

ПОВТОРНОЕ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА: МЕТОДИКА ЮРЛЕОН НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ИЗ ЛЕВОСТОРОННЕЙ МИНИТОРАКОТОМИИ

Больная М. 66 лет поступила в клинику грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Св.Георгия НМХЦ им. Н.И. Пирогова с жалобами на боли давящего характера за грудиной с иррадиацией в левую лопаточную область, возникающие при незначительной физической нагрузке (ходьба на 200–300 метров).

Из анамнеза: с 2004 г. беспокоят боли ангинозного характера. В 2005 г. перенесла ОИМ.

В 2006 г. поступила в НМХЦ им. Н.И. Пирогова для проведения оперативного лечения. При коронарографии было выявлено: ПМЖА — стенозы проксимальной, средней с переходом на дистальную трети до 70–75%, ДА — без гемодинамически значимых стенозов, ОА — без гемодинамически значимых стенозов. ВТК — стеноз проксимально трети до 40%, ПКА — стеноз проксимальной трети до 65%, окклюзия на границе проксимальной и средней трети, дистальные отделы заполняются по внутри — и межсистемным перетокам.

Пациентке выполнена операция АКШ ПМЖА и ПКА в условиях искусственного кровообращения и холодовой кровяной кардиоплегии.

Интраоперационно выявлено диффузное дистальное поражение ПМЖА, адекватным местом для наложения анастомоза оказалась дистальная треть артерии, что в свою очередь заставило для шунтирования использовать аутовену. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

С середины 2019 г. — возврат стенокардии на уровне 3 функционального класса (ФК).

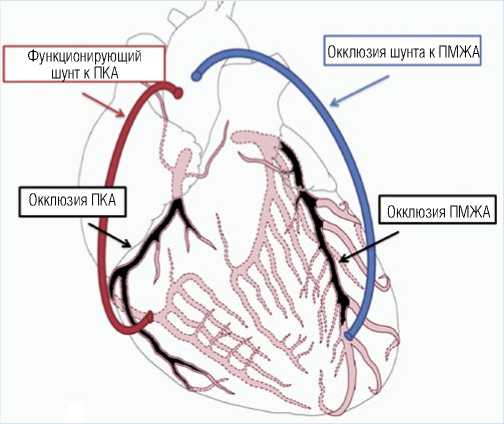

В ноябре 2019 г. выполнена корона-рошунтография, выявившая стенозирующий атеросклероз коронарных артерий: ствол ЛКА — неровности контуров, ПМЖВ — окклюзирована, дистальные сегменты контрастируются через межсистемные коллатерали, ДА — стеноз в устье до 75%, артерия диаметром около 1,5–2 мм, ОВ — рассыпной тип, неровности контуров, ПКА — окклюзиро-вана на границе среднего и дистального сегментов, постокклюзионные сегменты контрастируются через аутовенозный шунт. Шунт к ПМЖА не контрастируется (Рис. 1).

Исходя из жалоб, анамнеза, данных коронарографии, установлен клинический диагноз:

Основной: ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный кардиосклероз (ИМ 2005 г.). Состояние после АКШ ПМЖА, ПКА в 2006 г. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий: ПМЖВ — окклюзирована, дистальные сегменты контрастируются через межсистемные коллатерали, дистальные отделы диффузно атеросклеротически изменены, ДА — стеноз в устье до 75%, ОВ — рассыпной тип, неровности контуров, ПКА — окклюзирована на границе среднего и дистального сегментов, постокклюзионные сегменты контрастируются через аутовенозный шунт. Шунт к ПМЖА не контрастируется.

Фон: Гипертоническая болезнь III стадии, артериальная гипертензия 2 степени, риск IV.

Осложнения: ХСН I. ФК II.

Сопутствующий: Стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий

(стеноз ВСА слева до 50–60%). Стенозирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ПБА справа стеноз до 30%, ПБА справа стеноз до 40%, ПБА слева стеноз до 40–50%). Хронический гастрит.

При эхокардиографии: фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) 52%, глобальная систолическая функция ЛЖ не снижена. Региональная систолическая функция ЛЖ нарушена: гипокинез боковой стенки ЛЖ, гипокинез задней стенки ЛЖ.

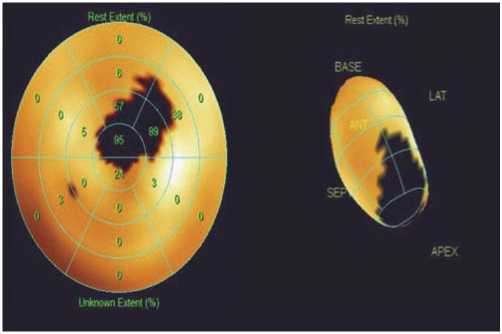

Проведена синхро-ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом: сцинтиграфические признаки рубцовых изменений с гибер-нированным миокардом в области передней, передне-боковой стенок (частично верхушечные и средние сегменты). Зона рубцового поражения 15% (Рис. 9).

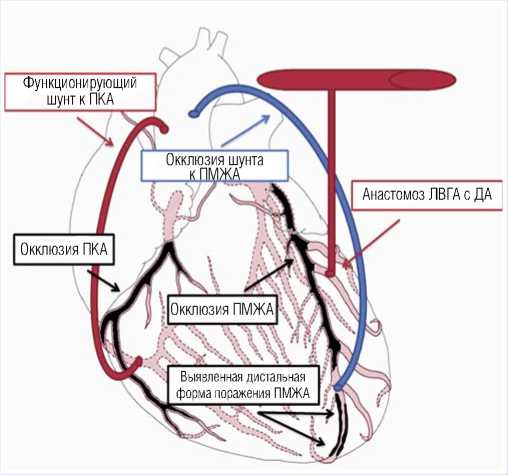

После предоперационной подготовки, пациентке из левосторонней переднебоковой торакотомии выполнено маммарокоронарное шунтирование ДА на работающем сердце, дополненное методикой ЮрЛеон.

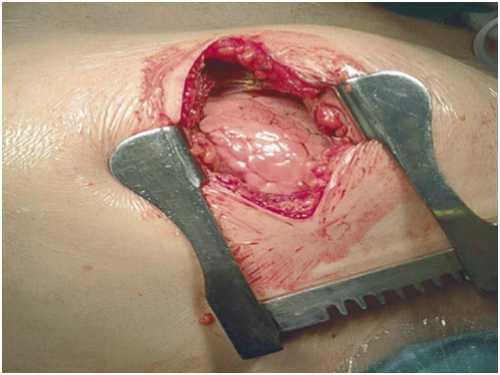

Под эндотрахеальным наркозом произведена левосторонняя торакотомия. Длина разреза составила 10 см (Рис. 2).

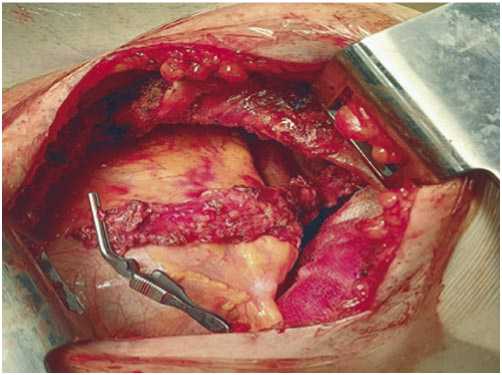

Введено 10 тыс. ЕД гепарина. Выделена ЛВГА (Рис. 3). Вскрыт перикард. При ревизии аутовенозный шунт к ПМЖА облитерирован на всем протяжении. При ревизии ДА адекватного диаметра, с хорошим периферическим руслом. При помощи систем стабилизации и позиционирования миокарда OCTOPUS экспозиция ДА тотчас после отхождения от ПМЖА. Артерия пережата турникетами в проксимальном и дистальном направлениях. После артериотомии установлен

Рис. 1. Схема данных коронарошунтографии.

Рис. 2. Левосторонняя торакотомия.

Шевченко Ю.Л., Борщев Г.Г., Байков В.Ю.

ПОВТОРНОЕ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА: МЕТОДИКА ЮРЛЕОН НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ИЗ ЛЕВОСТОРОННЕЙ МИНИТОРАКОТОМИИ

Рис. 3. Выделенная ЛВГА.

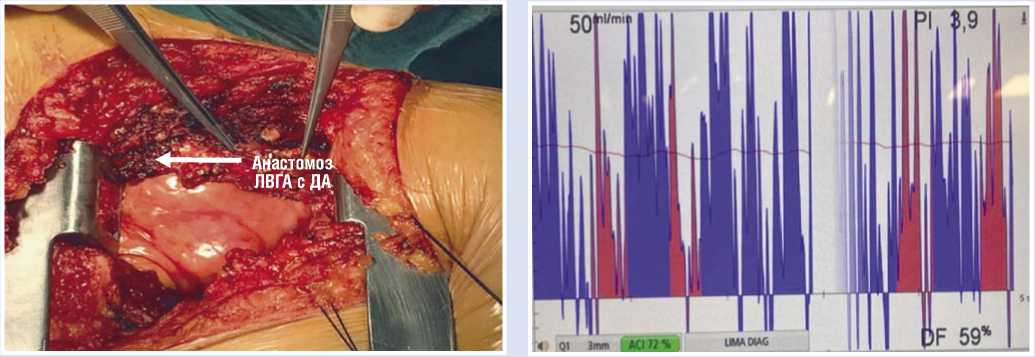

интракоронарный шунт 1,5 мм. Наложен дистальный анастомоз ЛВГА с ДА «конец в бок» нитью пролен 8\0 (Рис. 4, 5).

После наложения анастомоза периферическое наполнение артерии удовлетворительное. Интраоперационный мониторинг ST-сегмента проводили с помощью системы Datex Ohmeda S/5, позволяющей рассчитывать элевацию и депрессию сегмента ST в 7 отведениях (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V5). При интраоперационном мониторинге ЭКГ изменений сегмента ST не было зафиксировано.

Выполнена флоуметрия маммарокоронарного шунта с использованием системы Medistim MiraQ с оценкой объемной скорости кровотока (Q), индекса сопротивления (PI). Использовался датчик размером 3 мм. Объемная скорость кровотока по МКШ составила 50 мл/мин., индекс сопротивления 3.9. (Рис. 6).

В дальнейшем выполнена методика ЮрЛеон.

Первым этапом выполняли механическую обработку эпикарда и перикарда, особо выделяя зону, где было невозможно шунтировать поражённые венечные артерии — область ПМЖА, ОА. Методика индукции асептического перикардита осуществлялась путем воздействия на большую часть перикарда (боковые, задняя его поверхности) и эпикарда (передняя стенка ЛЖ, задняя и боковая стенки ЛЖ) с помощью специальных приспособлений. При выполнении операций из минидоступа использовались ряд модернизированных инструментов для скарификации перикарда и эпикарда (Рис. 7). Механическая десквамация мезотелия перикарда и эпикарда способствует асептическому воспалению,

Рис. 4. Схема операции из левосторонней торакотомии — МКШ ДА на работающем сердце.

основополагающей частью которого является неоангиогенез в послеоперационном периоде.

Вторым этапом выполнена перикар-дэктомия преимущественно над передней и боковой стенками ЛЖ.

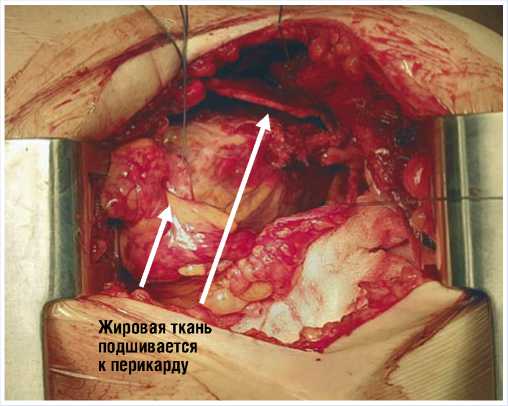

В дальнейшем выполняли кардио-липопексию. Жировая ткань в области верхушки ЛЖ была иссечена от одного края и получившийся лоскут фиксирован несколькими швами к оставшемуся перикарду по передней поверхности сердца. Таким образом, получалась вновь созданная околосердечная «сумка» (Рис. 8).

Интактная жировая ткань — это самообновляющаяся структура, богатая кровеносными сосудами. Жировая ткань взрослого человека наиболее богата ство-

Рис. 6. Данные флоуметрии.

Рис. 5. Маммарокоронарный анастомоз с ДА.

Шевченко Ю.Л., Борщев Г.Г., Байков В.Ю.

ПОВТОРНОЕ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА: МЕТОДИКА ЮРЛЕОН НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ИЗ ЛЕВОСТОРОННЕЙ МИНИТОРАКОТОМИИ

Рис. 7. Инструменты для абразивной обработки перикарда из минидоступа.

Рис. 8. Схема кардиолипопексии.

ловыми клетками по сравнению с другими их источниками. Такие возможности жировой ткани как: осуществление неоангиогенеза за счёт дифференцировки в эндотелиальные клетки, влияние на модуляцию местных воспалительных реакций, значительная секреторная активность являются обоснованием использования данных клеток для стимуляции ангиогенеза.

Подшиты электроды для временной ЭКС. В левую плевральную полость установлены дренажи во 2 межреберье по средней ключичной линии и в 5 межреберье по средней подмышечной линии. Так же установлен тонкий дренаж под сердце в остаточную полость перикарда. Установленные дренажи подключали к стерильному резервуару и налаживали систему активной аспирации. На вторые сутки полученное дренажное отделяемое центрифугировали для отделения разрушившихся форменных элементов крови и обработанную суспензию хранили в холодильнике при температуре 4 °С. На 3–4 сутки дренажи удаляли, а через тонкий дренаж в остаточную полость перикарда вводили обработанную суспензию с факторами роста, которые стимулируют неоангиогенез с формированием артериоло-капиллярной сети.

Послеоперационный период протекал без осложнений.

Выполнена Эхо-КГ на 2 сутки после операции: фракция выброса ЛЖ 55%, глобальная систолическая функция ЛЖ не снижена. Региональная систолическая функция ЛЖ нарушена: гипокинез боковой стенки ЛЖ, гипокинез задней стенки ЛЖ. Новых зон асинергии не выявлено.

Рана зажила первичным натяжением.

Пациентка выписана на 6 сутки после операции.

Через 6 месяцев после операции пациентка была обследована в условиях стационара. Отмечена положительная динамика — отсутствие приступов стенокардии, увеличилась толерантность к физическим нагрузкам.

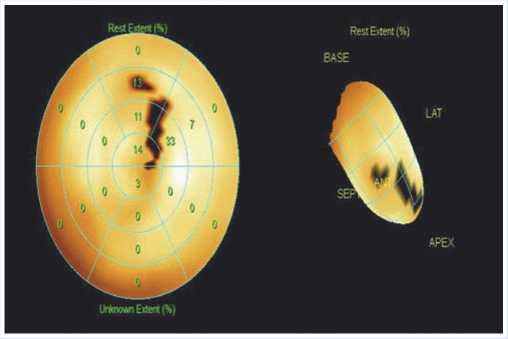

При Эхо-КГ улучшение показателей сократимости миокарда ЛЖ: фракция выброса ЛЖ увеличилась с 52% до 58%. Улучшилась сократимость ЛЖ: выявленный ранее гипокинез боковой стенки ЛЖ регрессировал.

По данным сцинтиграфии миокарда отмечена улучшение перфузии по передне-боковой стенке ЛЖ (Рис. 9, 10).

Рис. 9. Синхро-ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом до оперативного лечения.

Рис. 10. Синхро-ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом после оперативного лечения.

Шевченко Ю.Л., Борщев Г.Г., Байков В.Ю.

ПОВТОРНОЕ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА: МЕТОДИКА ЮРЛЕОН НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ИЗ ЛЕВОСТОРОННЕЙ МИНИТОРАКОТОМИИ

Обсуждение

Хирургическое лечение пациентов с ИБС с диффузным поражением коронарных артерий и после проведённой ранее операции АКШ связано с различными трудностями. У данных пациентов выполнение классической операции в объеме аортокоронарного шунтирования не во всех случаях приводит к удовлетворительным результатам. Коронарное шунтирование, дополненное стимуляцией экстракардиального неоангиогенеза (процедура ЮрЛеон), является эффективным и безопасным методом хирургического лечения пациентов и обеспечивает дополнительное кровоснабжение миокарда, увеличивает сократимость миокарда в отдаленные сроки после операции.

Выводы

Пациентам, ранее перенесшим коронарное шунтирование и с диффузным коронарным атеросклерозом, из-за высокого риска повторного вмешательства зачастую отказывают в операции. Повторная операция сама по себе тяжелая хирургическая травма с риском повреждения сердца и легких во время рестернотомии, что может приводить к непредсказуемым последствиям. К тому же у таких пациентов, как правило, практически исчерпаны резервы для перенесения комплексной хирургической агрессии.

В данном клиническом наблюдении показан возможный тактический и методический подход для хирургического лечения пациентки — выполнение операции из щадящей левосторонней торакотомии и применение методики стимуляции экстракардиальной реваскуляризации миокарда. Операция полностью оправдала себя, что доказывается не только данными лабораторных и инструментальных исследований, но и хорошим клиническим эффектом в отдаленном периоде.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Повторное коронарное шунтирование в сочетании с непрямой реваскуляризацией миокарда: методика ЮрЛеон на работающем сердце из левосторонней миниторакотомии

- Бокерия Л.А. Минимально инвазивная хирургия сердца. M.: Медицина, 1998. - 92 с.

- Шевченко Ю.Л., Симоненко В.Б., Борщев Г.Г. Экстракардиальная реваскуляризация миокарда при диффузном поражении коронарного русла, как компонент комплексного лечения больных ИБС // Клиническая медицина. - 2018. - Т.96. - №11. - С.10-18.

- Хубулава Г.Г., Пайвин А.А., Волков А.М., Оденисюк Д.О., Юрчетсо Д.Л., Любимов А.И. Особенности хирургического лечения рецидива ишемии миокарда у пациентов после коронарного шунтирования // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета. - 2009. - Т.1. - №3. - С. 21-28.

- EDN: NXRYTX

- Fuchs S, Dib N, Cohen BM, Okubagzi P, Diethrich EB, Campbell А, Macko J. A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, pilot study of the safety and feasibility of catheter-based intramyocardial injection of Ad-VEGF121 in patients with refractory advanced coronary artery diseasе. Catheter Cardiovasc Interv. 2006; 68(3): 372-8.

- Шевченко Ю.Л., Пинаев Г.П., Матвеев С.А., Семенова В.Г., Ерохина И.Л., Махнев Д.А. Первый опыт имплантации эмбриональных кардиомиоцитов (ЭК) человека в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца // 4-й Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 1998.

- Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Батрашов В.А., и др. Трудности выбора объема реваскуляризации при лечении ишемической болезни сердца у пациента с высоким риском // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2015. - Т.10. - № 4. - С.134-136.

- Шевченко Ю.Л., Виллер А.Г. Экстракардиальная реваскуляризация у больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования - существующий фактор кровоснабжения миокарда // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2007. - Т.2. - № 2. - С.9-14.

- Борщев Г.Г. Экстравазальная реваскуляризация миокарда в комплексном лечении пациентов с ИБС: исторические предпосылки и современные реалии // Медицинский вестник Юга России. - 2015. - Т.2. - С.4-8. 10.21886/2219-8075- 2015-2-4-8.

- DOI: 10.21886/2219-8075-2015-2-4-8 EDN: UHNGGR