Повышение безопасности труда на основе управления профессиональными рисками

Автор: Киселва Юлия Юрьевна, Гапонов Владимир Лаврентьевич

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-2 (70-71) т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Предложена модель управления профессиональными рисками на примере механообрабатывающего цеха. Данная модель направлена на уменьшение влияния потенциальных негативных факторов рабочей среды на работников и, как следствие, сокращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В ходе проведённых теоретических исследований получены и проанализированы обобщённые количественные показатели профессиональных рисков. Выявлена прямая зависимость между начальной оценкой фактического риска идентифицированной опасности (I i, ед.) и двумя показателями условий труда — начальной оценкой фактического риска идентифицированной опасности (Х i, баллы) и численностью работников, находящихся под воздействием идентифицированной опасности (N i, чел.). Экспериментальные значения, вычисленные с использованием фактических данных об опасных и вредных производственных факторах (ОВПФ), позволяют оценить реальные условия труда на рабочих местах. Чем выше балл профессионального риска, тем большее несоответствие требованиям охраны труда наблюдается по конкретной выявленной опасности. Поэтому повышение профессионального риска ОВПФ и его действие на организм человека увеличивает риски возникновения несчастных случаев. Таким образом, разработанная модель управления профессиональными рисками устанавливает объективную последовательность выполнения мероприятий по охране труда для предвидения наступления нежелательных событий без специализированных и громоздких вычислений.

Модель профессионального риска, условия труда, количественные показатели, опасные и вредные производственные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14249965

IDR: 14249965 | УДК: 614.8.084:331.453:331.545

Текст научной статьи Повышение безопасности труда на основе управления профессиональными рисками

Введение. При сокращённом финансировании мероприятий по охране труда, возникает необходимость в экономически эффективном расходовании плановых средств на эти цели, включая и разработку новых подходов в системе управления охраной труда (СУОТ). По оценке Международной организации труда, ежегодно в мире погибает от несчастных случаев на производствах 2,3 млн. человек, или 6,5 тысяч человек ежедневно, то есть каждые 15 секунд на производстве погибает один человек [1].

Снижение смертности трудоспособного населения от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является одной из важнейших задач Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [2]. При этом свыше 30 % ежегодно умирающих россиян — это граждане трудоспособного возраста. Смертность трудоспособного населения превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. Именно по этой причине средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в России на 12 лет меньше, чем в США. Численность погибших при несчастных случаях на производстве в 2010 году составило 3244 человека, т. е. ежедневные потери составили 9 человек.

Таким образом, сложившаяся ситуация в России требует разработки новых эффективных подходов к повышению безопасных условий труда на основе выявления, оценивания и управления возможными рисками на рабочем месте [3].

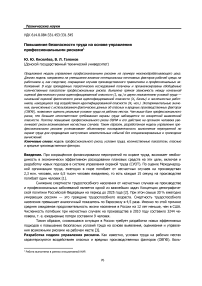

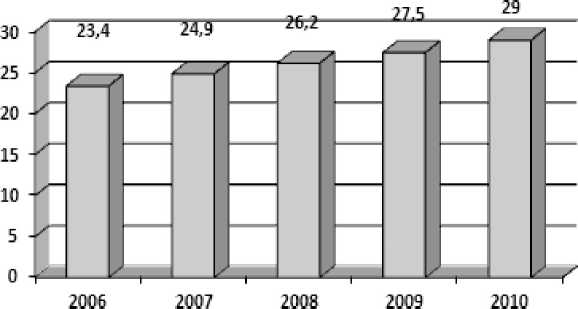

Разработка модели управления рисками. Как известно, условия труда на рабочих местах характеризуются воздействием опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Боль- шинство ОВПФ нормированы по предельно допустимому уровню, а условия труда регулируются государственными нормативными требованиями по охране труда. Несмотря на это, в процессе работы воздействие ОВПФ может вызывать производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, причинами которых являются: нарушения технологии производства; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; низкотехнологичные производственные операции с высокой долей ручного труда и большим количеством рискованных действий и т. д. [4]. В результате возникают значительные трудовые и экономические потери. По сведениям Федеральной службы государственной статистики, потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве в 2011 году составили 2,1 млн. человеко-дней, выявлены 7836 случаев профессиональных заболеваний (в 2010 г. — 7671 случай) [5]. Анализ обработанных статистических данных показывает, что в 2010 году состояние условий труда сохраняет тенденцию к ухудшению (рис. 1). Наблюдается тенденция роста числа работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Этот показатель в 2010 году увеличился на 29 %, в 2009 году — на 27,5 %. Большая доля этих работников (15,8 %) находится под воздействием повышенного уровня ультра- и инфразвука (рис. 2).

Как показывает международный опыт, управление рисками является одним из самых эффективных инструментов в системе управления охраной труда [3].

□чвсле-ввттв рамтввмв. завитых в усилиях. в» атвеч а юшвх с а ввтар ви-гвгве-ввчкЕази варзаи

Рис. 1. Численность работников РФ, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в процентах от общей численности работников)

♦*♦+♦♦<

♦♦♦♦♦♦«-----

♦♦♦♦♦♦« 1 э

♦♦♦♦♦♦«--М-

0.5

10.8

8.9

Проблеме управления рисками на предприятии посвящены исследования многих российских и зарубежных учёных: Г. Беккера, С. В. Белова, Д. Гелбрейта, Н. Ф. Измерова, И. П. Карначе-ва, К. Н. Карнауха, К. К. Кульбовской, К. А. Качалова, В. М. Минько, К. П. Пашина, В. Д. Ройка, И. Ж. Титаренко, Г. 3. Файнбурга, А. Г. Федорца и пр. Несмотря на существенное количество работ, достоверно установлено, что в настоящее время на предприятиях отсутствует единая система управления рисками в области охраны труда. Следовательно, исследования в этой сфере с целью повышения безопасности труда представляют не только научный, но и практический интерес.

Как известно, для выявления ОВПФ могут быть использованы результаты аттестации рабочих мест по условиям труда или инструментальные измерения, проводимые в ходе производственного контроля. С ОВПФ связаны профессиональные риски, действующие на работника.

Как известно, обязанностью работодателя является ежегодное выполнение мероприятий по охране труда, разработка плана мероприятий по улучшению условий труда. На эти цели предприятие ежегодно выделяет целевые средства [6]. В условиях ограниченного финансирования указанных мероприятий, в организации возникает необходимость в экономически эффективном расходовании средств.

Используя инструмент управления рисками, можно выбрать и внедрить первоочередные малозатратные предупредительные действия для сокращения наиболее возможных несчастных случаев.

Предлагается модель управления профессиональными рисками, включающая следующие этапы:

-

1. Проведение идентификации опасности на рабочих местах (т. е. выявление фактических значений ОВПФ на рабочих местах, используя результаты производственного контроля);

-

1.1 Присвоение класса условий труда для каждой идентифицированной опасности (используя руководство Р 2.2.2006 — 05 [7]);

-

1.2 Определение для идентифицированных опасностей балла профессионального риска;

-

-

2. Расчёт интенсивности воздействия идентифицированных опасностей () [8];

-

3. Определение экономически эффективного расходования средств на мероприятия по охране труда;

-

4. Распределение планируемой оценки риска (Хпл, баллы);

-

5. Расчёт итоговой интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (1ИТ0Г, ед.);

-

5.1 Расчёт остаточной интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (1остат, ОД?),

-

5.2 Проведение графического анализа остаточной интенсивности воздействия идентифицированных опасностей;

-

5.3 Расчёт остаточной дозы воздействия идентифицированных опасностей на работников (D, ер,.);

-

-

6. Расчёт средневзвешенного балла профессионального риска идентифицированных опасностей (Rcp, баллы).

Этап 1. Проведение идентификации опасности на рабочих местах. Используя результаты производственного контроля (ПК), выявляем фактические данные об уровнях ОВПФ, действующие на работников и требующих снижения. Выявление на рабочих местах ОВПФ — это процесс идентификации опасности. Все идентифицированные опасности на рабочих местах заносим в сводную табл. 2, графа 2. Численность работников, находящихся под воздействием идентифицированной опасности, заносим в сводную табл. 2, графа 3.

Этап 1.1. Присвоение класса условий труда для каждой идентифицированной опасности. Используя руководство Р 2.2.2006 — 05 [7], каждой идентифицированной опасности присвоим соответствующий класс условий труда. Отнесение идентифицированной опасности к тому или иному классу условий труда зависит от уровней (значений) показателей ОВПФ. Для этого сначала измеряем (рассчитываем) значение показателя ОВПФ в ходе производственного контроля, а затем, используя Р 2.2.2006 — 05, сравниваем фактическое значение с нормативными предельно допустимыми значениями концентрации или уровня (ПДК, ПДУ). Степень превышения показателя ОВПФ является критерием отнесения конкретного ОВПФ к какому-либо классу условий труда. Следовательно, становится возможным каждой идентифицированной опасности присвоить соответствующий класс условий труда [8].

Этап 1.2. Присвоение каждой идентифицированной опасности балла профессионального риска. Каждому классу условий труда соответствует определённый профессиональный риск. Воспользовавшись предложенной методикой перевода классов условий труда в значение профессионального риска [9], определим для каждой идентифицированной опасности балл профессионального риска (табл. 2). Например, используя результаты производственного контроля, идентифицирована опасность на рабочем месте — повышенный уровень шума от металлообрабатывающих станков, превышающий ПДУ. Используя Р 2.2.2006 — 05 данной опасности присвоим класс условий труда 3.3, то есть, используя табл. 2, определим 5 баллов профессионального риска для данной идентифицированной опасности. Таким образом определяется начальная оценка фактического риска идентифицированной опасности (Хп„, баллы). Полученные данные по каждому виду идентифицированной опасности заносим в сводную табл. 2, графа 4.

Этап 2. Расчёт интенсивности воздействия идентифицированных опасностей. Интенсивность воздействия идентифицированной опасности (/,,ед.) является количественным показателем условий труда и рассчитывается по формуле (1) как произведение численности работников, находящихся под воздействием опасности (Л/,,чел.), на начальную оценку фактического риска идентифицированной опасности (X,,баллы):

1,=УЛхХ„ед,

где m — количество идентифицированных опасностей; /V, — число работников, находящихся под воздействием Ай опасности, чел.; X, — начальная оценка фактического риска идентифицированной Ай опасности, баллы.

Таблица 1

Перевод классов условий труда в баллы профессионального риска

|

Классы условий труда |

Баллы профессионального риска, Xi, баллы |

|

|

Оптимальный — 1 класс |

1 — балл |

|

|

Допустимый — 2 класс |

2 — балла |

|

|

Вредные |

' 1 степень 3 класса — 3.1 класс 2 степень 3 класса — 3.2 класс 3 степень 3 класса — 3.3 класс ~ 4 степень 3 класса — 3.4 класс |

3 — балла 4 — балла 5 — баллов 6 — баллов |

|

Опасный (экстремальные) — 4 класс |

— |

|

Например, под воздействием повышенного уровня шума от металлообрабатывающих станков работает /V, = 48 человек, начальная оценка фактического риска идентифицированной опасности X, =5 баллов, произведение этих чисел равно I, = 240 ед. Полученные данные интенсивности воздействия идентифицированной опасности заносим в сводную табл. 2, графа 5. Как следует из формулы (1), снизить начальную оценку фактического риска идентифицированной опасности (/,,ед.) можно, либо уменьшая численность работников, находящихся под воздей- ствием идентифицированной опасности Л/,,чел., либо понижая начальную оценку фактического риска идентифицированной опасности (X,,баллы).

Таблица 2

Итоговые результаты модели управления профессиональными рисками

|

№ п/п |

Наименование идентифицированных опасностей на рабочих местах |

о с (К cl X I у со 3 о го | S го § £ ° я т ° X |

Начальная оценка |

аГ X С1 О о с (U го о X го у ш о X го 1= |

|

|

СО о X ZT X "6" X < I 5 ^ го о с S о )Х О о о 1 <и X -е- |

X X -е-X х ci с! X СК s X 1m о 1- О и I >х о О) го и 2 со X X <и X |

||||

|

Учас |

|||||

|

1 |

Повышенный уровень вибрации |

43 |

3 |

129 |

13 |

|

2 |

Неблагоприятный микроклимат рабочей зоны |

47 |

4 |

188 |

13 |

|

3 |

Недостаточное освещение рабочих мест станочников |

44 |

3 |

132 |

2 |

|

4 |

Физические перегрузки (в связи с перемещением грузов вручную) |

37 |

5 |

185 |

7 |

|

Учас |

|||||

|

5 |

Незащищённые подвижные элементы станков (соответствуют требованиям безопасности на 50 %) |

45 |

4 |

180 |

10 |

|

6 |

Недостаточная обеспеченность санитарнобытовыми помещениями |

35 |

3 |

105 |

7 |

|

7 |

Повышенный уровень шума в помещении компрессорной |

17 |

4 |

68 |

17 |

|

Учас |

|||||

|

8 |

Повышенная запылённость воздуха рабочей зоны |

45 |

3 |

135 |

30 |

|

9 |

Повышенный уровень шума от металлообрабатывающих станков |

48 |

5 |

240 |

20 |

|

Итого: |

361 |

1362 |

119 |

||

|

X о о с (U гч го о X го у го о X го 1= |

Наименование мероприятий, устраняющих воздействие идентифицированных опасностей на рабочих местах |

Планируемые результаты |

|||

|

5 го ю X го X ZT о |

(К о го | Н X S ° т ° m т си ГО 1 . , СО '—1 X ° ■ s н 5 i - S го ^ р § S |

(D X О О С (D ГЧ ci (U J |

Р Р О и о У 5 £ о го >х о $ х х У m г° х •- " $ Z cl о S S 1 |

||

|

ток 1 |

|||||

|

10 |

Установка демпфирующих покрытий |

2 |

105 |

по |

23 |

|

15 |

Приобретение воздушноотопительной установки, монтаж тепловой завесы в дверном проёме |

2 |

144 |

138 |

28 |

|

3 |

Замена и ремонт светильников |

2 |

114 |

105 |

5 |

|

И |

Внедрение подъёмных механизмов |

2 |

142 |

117 |

18 |

|

ток 2 |

|||||

|

12 |

Приобретение и монтаж защитных приспособлений |

2 |

139 |

131 |

22 |

|

8 |

Ремонт санитарнобытового помещения |

2 |

89 |

86 |

15 |

|

18 |

Приобретение акустического глушителя на компрессорные установки |

2 |

51 |

63 |

35 |

|

ток 3 |

|||||

|

— |

Монтаж местной вытяжной вентиляции |

2 |

104 |

— |

43 |

|

18 |

Проектирование и монтаж звукоизолирующей оболочки вокруг станков |

2 |

165 |

172 |

38 |

|

95 |

1053 |

922 |

227 |

||

Этап 3. Определение экономически эффективного расходования средств на мероприятия по охране труда. В условиях нашего примера, на плановые годовые мероприятия по охране труда

предприятие выделило средства в размере 214 тыс. руб. На ликвидацию идентифицированных опасностей на рабочих местах механообрабатывающего цеха, в соответствии со сметной документацией, требуется 227 тыс. руб., что на 13 тыс. руб. превышает установленный лимит средств. Также необходимо заполнить графу 8 табл. 2 «наименование мероприятий, устраняющих воздействие идентифицированных опасностей на рабочих местах». Например, для проектирования и монтажа звукоизолирующих перегородок вокруг станков, в соответствии со сметной документацией, требуется 38 тыс. руб. Данные о расходах на ликвидацию фактического риска идентифицированной опасности заносим в сводную табл. 2, графа 12. Распределяем выделенные на два полугодия плановые средства, то есть за 1-е полугодие расходы на мероприятие, указанное в примере, составят 20 тыс. руб., за 2-е полугодие — 18 тыс. руб. Данные о распределении выделенных средств заносим в сводную табл. 2, графа 6, 7.

Этап4. Распределение планируемой оценки риска (Хпл, баллы) проводим в зависимости от выполненных мероприятий, устраняющих воздействие идентифицированных опасностей. В соответствии с выполнением данных мероприятий, оценка риска равна Х^ =2 балла (см. табл. 1), что означает допустимый класс условий труда. Данные о планируемой оценке риска заносим в сводную табл. 2, графа 9.

Этап 5. Расчёт итоговой интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (1ИТ0Г,ед. ). По формуле (2), применяя известные данные, рассчитаем итоговые значения интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (7игог,ед.):

7 = X - х итог /Х /

планов.

(Х,-Хлл.) -А/,ед

планир.

Например, рассчитаем итоговую интенсивность воздействия идентифицированной опасности повышенный уровень шума от металлообрабатывающих станков за первое полугодие:

5"^(5"2) 48 = 165, ед.

Планируемый результат за второе полугодие будет следующий

5-^(5-2) 48 = 172, ед.

Таким образом, рассчитывая значение для всех идентифицируемых опасностей, заносим данные в сводную табл. 2, графа 10,11.

Этап 5.1. Расчёт остаточной интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (1остат,ед.\ Как известно, полностью исключить профессиональные риски на рабочих местах невозможно, ими можно управлять, уменьшая вероятность возникновения нежелательного события. Для этого по формуле (3) оценивается остаточная интенсивность воздействия идентифицированных опасностей:

остат ^, i ^, ^итог 1 ^Д"

Например, рассчитаем остаточную интенсивность воздействия идентифицированных опасностей за планируемый промежуток времени, составляющий два полугодия. После выполнения мероприятий, устраняющих фактический риск идентифицированных опасностей, по истечению первого полугодия, остаточная интенсивность воздействия составит 1362-1053 = 309 ед., по истечению второго полугодия 1362 - 922 = 440 ед.

Этап 5.2. Проведение графического анализа остаточной интенсивности воздействия идентифицированных опасностей. Для более наглядного представления построена зависимость планируемого периода времени от остаточной интенсивности воздействия идентифицированных опасностей (рис. 3). Из графика следует, что область под линией соответствует остаточной дозе интенсивности воздействия опасности, над линией планируемой, уменьшенной интенсивности

|

воздействия. |

||||

|

1400 ; " 1200 ■ И 1000 ■ 11 ^ ” Н 600 ■ - Е 400 - S & а = 200 ■ |

||||

|

< 1362 |

||||

|

305 |

||||

|

1^ полугодие 2-е полугодие |

||||

Iлиниру^мый период. мес.

Рис. 3. Зависимость интенсивности воздействия идентифицированных опасностей от временного промежутка

Этап 5.3. Расчёт остаточной дозы воздействия идентифицированных опасностей на работников (D, ед.) производится по формуле (4):

^^А-Т^ед.,

где /, — интенсивность воздействия для каждого ОВПФ, рассматриваемого для определённого промежутка времени; Т — продолжительность воздействия ОВПФ; L — число промежутков времени.

Например, остаточная доза воздействия идентифицированных опасностей (О, ед.) после выполнения планируемых мероприятий по охране труда за первое полугодие, составила D = 1362 б = 8172 ед. Остаточная доза воздействия идентифицированных опасностей за второе полугодие составит D = 1362 • 12 = 16344 ед. Из расчётов следует, что предложенная модель управления профессиональными рисками позволяет снизить остаточную дозу воздействия идентифицированных опасностей на работника после выполнения планируемых мероприятий за первое полугодие на 50 %.

Этап 6. Расчёт средневзвешенного балла профессионального риска идентифицированных опасностей (Rcp, баллы). Данный количественный показатель определяет общую оценку условий производственной среды. Для общей начальной оценки условий труда по формуле (5) рассчитываем средневзвешенный балл профессионального риска идентифицированных опасностей:

Ксрнач = ^IJ^Ni,6annu.

После планируемых мероприятий средневзвешенный балл профессионального риска идентифицированных опасностей рассчитывается по формуле (6):

Rcp нач = £ Л - Е ^or PL Ni' бЭЛЛЫ ■

Например, по формуле (3) рассчитаем значение средневзвешенного балла профессионального риска идентифицированных опасностей до начала планируемых мероприятий:

Rcp = 1362/361 = 3,7, баллы.

Таким образом, в целом условия производственной среды могут быть оценены как вредные, приближенные к опасным (см. табл. 1).

После предложенных мероприятий, устраняющих фактический риск идентифицированных опасностей по модели управления профессиональными рисками, получаем следующие значения: за первое полугодие Rcpmor =(1362-1053)/361 = 0,85 баллов, то есть в целом условия труда оцениваются как оптимальные, по итогам второго полугодия Rcpmor = = (1362 - 922)/361 = 1,21 баллов, т. е. условия труда являются также оптимальными.

Итоговые значения табл. 1. показывают: ^/V, =361 чел., I= ^N,. • X=1362 ед., то есть начальная оценка фактического риска идентифицированных опасностей (/,,ед.) составляла 1362 ед., по результатам первого полугодия итоговая интенсивность воздействия идентифицированных опасностей (/„тлг,ед.) составит У / =1053 ед., а после второго полугодия — 922 ед. Таким образом, наблюдается значительная тенденция к снижению данного количественного показателя условий труда.

Важно отметить, что модель управления профессиональными рисками не предполагает полной ликвидации повышенной запылённости воздуха рабочей зоны. Уменьшенная (остаточная) интенсивность для этого ОВПФ, составляет 104 ед. В условиях примера, планируемые расходы на ликвидацию фактического риска идентифицированной опасности 227 тыс. руб., что превысило годовой лимит плановых расходов на мероприятия по охране труда. В данном случае целесообразно идентифицированную опасность (повышенную запылённость воздуха рабочей зоны) перенести на следующее полугодие планируемого периода.

Выводы. Таким образом, в ходе проведённых теоретических исследований на примере механообрабатывающего цеха, разработана модель управления профессиональными рисками, получены обобщённые количественные показатели риска, действующие на работников в условиях современного производства. В отличие от ранее разработанных моделей, предложенная модель учитывает имеющуюся нормативную документацию последних лет и не требует специализированных знаний и громоздких вычислений.

Список литературы Повышение безопасности труда на основе управления профессиональными рисками

- Ахметов, А. А. Оценка жизненного цикла условий труда/А. А. Ахметов, У. У. Ибатуллин//Безопасность и охрана труда. -2011. -Т. 1. -№ 1. -С. 18-19.

- О реализации государственной политики в области охраны труда в Российской Федерации в 2010 году [Электронный ресурс]/Минздравсоцразвития РФ. -Режим доступа: http://www.rael.elektra.ru/safety/analytics/dokl_mzsr_po_ot.pdf (дата обращения: 05.09.12).

- Гапонов, В. Л. СУОТ на основе управления рисками/В. Л. Гапонов, Д. М. Кузнецов, В. И. Гаршин, Ю. Ю. Челнокова//Техносферная безопасность. Надёжность, качество, энерго-и ресурсосбережение: сб. тр. XIII Междунар. науч. конф. -Ростов-на-Дону, 2011. -Т. 1. -С. 105-110.

- Гапонов, В. Л. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Ростовской области/В. Л. Гапонов, Д. М. Кузнецов, В. И. Гаршин, Ю. Ю. Челнокова//Техносферная безопасность. Надёжность, качество, энерго и ресурсосбережение: сб. трудов XII междунар. науч. конф. -Ростов-на-Дону, 2010. -Т. 1. -С. 96-101.

- Россия в цифрах: офиц. издание: 2012/Федеральная служба государственной статистики. -Москва: Росстат, 2012. -115 с.

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков [Электронный ресурс]/Консультант плюс. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127421 (дата обращения: 05.09.12).

- Руководство Р 2.2.2006 -05 по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда [Электронный ресурс]/Консультант плюс. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=85537 (дата обращения: 05.09.12).

- ГОСТ Р 12.0.010-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков [Электронный ресурс]/Консультант плюс. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13628 (дата обращения: 05.09.12).

- Минько, В. М. Математическое моделирование в охране труда/В. М. Минько. -Калининград: ФГОУ ВПО КГТУ, 2008. -С. 10-113.