Повышение эффективности гелиотеплиц с аккумулятором тепла

Автор: Файзиев Т.А., Садыков Ж.Д., Файзуллаев И.М., Хамраев Т.Я., Мирзаев М.Ш.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 4 (41), 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы эффективного сопряжение показателей коэффициентов ограждения и теплового аккумулирования гелиотеплицы, как функции геометрических параметров и поступления солнечной радиации. Теплицы являются наиболее энергозатратными сооружениями, с повышением цен на энергоносители, возрастает актуальность повышения их теплотехнологических показателей. Эффективности гелиотеплицы определяется её способностью аккумулировать тепло энергии солнечного излучения. Основными геометрическими и энергетическими характеристиками гелиотеплиц являются коэффициенты ограждения и аккумулирования тепла. Поступление солнечной радиации практически мало зависит от угла падения лучей на прозрачные поверхности, в основном зависит от площади поверхности прозрачного ограждения. Для условий Кашкадарьинской области наиболее оптимальным является 60о. Угол наклона верхнего южного ската принимается в пределах 25о…50о. Коэффициент теплопередачи через ограждения, температуры внутреннего и наружного воздуха не зависят от угла наклона ската. Анализ полученных результатов показал, что позволяет: в качестве оптимального варианта геометрии гелиотеплицы можно рекомендовать параметры - ширина пролета 6 м; -длина теплицы 25 м; -высота несущих конструкций 2,2 м; -угол наклона нижнего южного ската 60о; -угол наклона верхнего южного ската 30о. Количество тепла, аккумулируемое в тепловом аккумуляторе, определяется его теплоаккумулирующей эффективностью: материал, способность поглощения солнечной радиации, объем, место расположения. При достаточных значениях массы теплоаккумулирующих элементов вся или почти вся улавливаемая теплоаккумулирующими элементами солнечная энергия полезно используется, устраняется перегрев в теплице, суточные колебания температуры воздуха в теплице сглаживаются.

Гелиотеплица, солнечная радиация, аккумуляция, теплоотдача, теплопроводность, коэффициент теплопередачи

Короткий адрес: https://sciup.org/147244355

IDR: 147244355 | УДК: 631.24.001.5:523.9:662.997

Текст научной статьи Повышение эффективности гелиотеплиц с аккумулятором тепла

Введение. Теплицы являются наиболее энергозатратными сооружениями. С повышением цен на углеводородные энергоносители, возрастает актуальность повышения их тепло-технологических показателей. Эффективность конструкции гелиотеплицы определяется её способностью аккумулировать тепло энергии солнечного излучения.

Определяющими энергетическими характеристиками солнечных теплиц являются следующие характеристики:

-

1) максимальное поступление солнечной радиации в теплицу,

-

2) минимальные тепловые потери,

-

3) максимальное аккумулирование тепла энергии солнечного излучения, прошедшего в теплицу.

Основная часть. Важнейшими геометрическими и энергетическими И92 Агротехника и энергообеспечение. - 2023. - № 4 (41)

характеристиками гелиотеплиц являются коэффициенты ограждения К о и аккумулирования К а :

К о = F o / F п ; К а = ΣQ aк / ΣQ пр ; (1)

-

где F o – площадь поверхности ограждения гелиотеплицы;

F п – площадь поверхности почвы теплицы;

ΣQ aк – количество энергии солнечного излучения аккумулируемое в теплице;

ΣQ пр - количество энергии солнечного излучения, входящей в гелиотеплицу.

Задачей тепловой и геометрической оптимизации гелиотеплицы является максимально эффективное сопряжение параметров коэффициентов ограждения К о и аккумулирования К а .

Традиционно гелиотеплицы по длине располагаются в широтном направлении [1-3]. Поверхности воспринимающие солнечное излучение направлены на юг, северные стены и скаты теплоизолированные.

Высота теплицы от поверхности грунта до низа конструкций теплицы должна быть не менее h=2,2 м, ширина пролета не должна превышать b=9 м [4]. Угол наклона южных прозрачных скатов определяет количество солнечной радиации, поступающей в теплицу.

Суммарная солнечная радиация, поступающая в теплицу за период инсоляции:

ΣQ пр = ΣS пр + ΣD пр ;

где ΣS пр , ΣD пр – сумма, прошедшей в теплицу, прямой и рассеянной солнечной радиации:

ΣS пр = ΣS ⊥ B s cosi ; ΣD пр = ΣD B d ;

S ⊥ , D – прямая и рассеянная радиация, падающая на прозрачную поверхность теплицы;

B s , B d – коэффициенты светопропускаяния прямой и рассеянной радиации.

Поступление рассеянной радиации D практически мало зависит от угла падения лучей на прозрачные поверхности, в основном зависит от площади поверхности прозрачного ограждения. Поэтому количество прошедшей радиации является функцией прямой радиации Sпр, падающей на поверхности прозрачного ограждения, и угла их падения i:

ΣQ пр = f ( S ⊥ , i ) . (4)

Угол наклона нижнего прозрачного ската принимается в пределах ρ= 45 о …60 о [1-3].

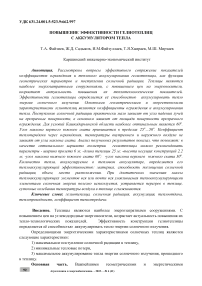

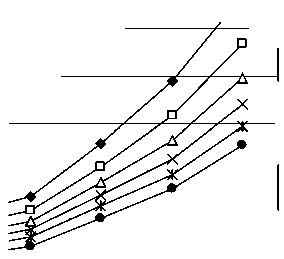

Как показывают расчеты, при углах наклона до ρ= 60 о поступление солнечной радиации за отопительный сезон возрастает, при углах выше ρ= 65 о – падает (рис. 1).

Рисунок 1 - Среднемесячная суммарная солнечная радиация, поступающая в теплицу на перпендикулярную лучам поверхность Q пр в зависимости от угла наклона южного ската ρ :

1 – ρ= 30 о ; 2 - ρ= 40 о ; 3 - ρ= 50 о ; 4 - ρ= 60 о ; 5 - ρ= 70 о

Для условий Кашкадарьинской области наиболее оптимальным является ρ= 60 о . Угол наклона верхнего южного ската принимается в пределах ρ 1 = 25 о …50 о [1-3].

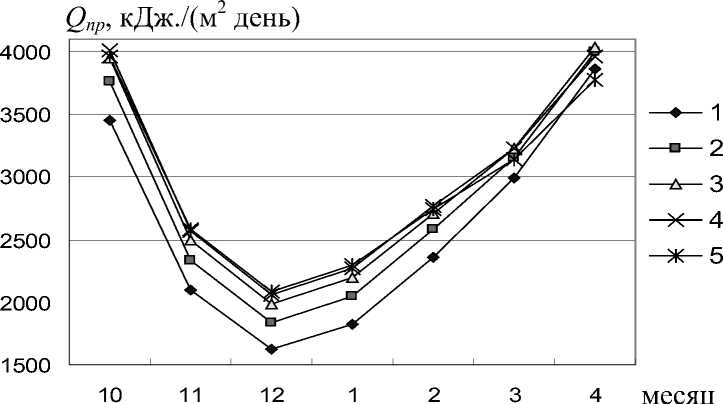

Определим изменение коэффициента огражения Ко в зависимости от геометрических параметров теплицы. Принимаем постоянные значения h=2,2 м; ρ=60о, ρ1=30о. Переменные величины: ширина пролета b=3…7 м, длина теплицы l=10…30 м.

Коэффициент ограждения будет определяться по формуле:

K ( h + b /cos p 1 + h /sin p ) • l + 2 hb + b 2 /(2 ctg p 1 ) + h2 ctg p

;

о (b + h ■ ctgp) • l

где h , b , l – высота, ширина пролета и длина теплицы;

ρ , ρ 1 – углы наклона нижнего и верхнего южных прозрачных скатов.

Как видно из рис. 2, с увеличением ширины пролета теплицы в пределах b= 5…6 м, коэффициент ограждения К о резко падает. Увеличение длины теплицы более l =26…28 м мало изменяет значения К о.

Рисунок 2 - Изменение коэффициента ограждения К о в зависимости от ширины пролёта b и длины теплицы l : 1- b= 3 м; 2- b= 4 м; 3- b= 5 м; 4- b= 6 м; 5 - b= 7 м

Таким образом, в первом приближении, можно рекомендовать ширину пролета b≥ 6 м, длину теплицы l≥ 25 м.

Определим изменение коэффициента ограждения К о в зависимости от угла ρ 1 в предалах ρ 1 = 25 о …50 о . Принимаем высоту скатов h 1 постоянной (не зависимо от угла ρ 1 ) при ρ 1 = 30 о , которая определяется по формуле:

hx = 2 • tgp i = 2 • tg 30 o = 2 • 0, 577 . (6)

В этом случае коэффициент ограждения:

K о

( h + д/ h ]2 + ( b - h 1 / tg p 1 )2 + h /cos p 1 + h /cos p ) • l + 2 hb + h 1 b + h 2 ctg p ( b + h • ctg p ) • l

.

Как видно из таб. 1, с изменением угла ρ 1 коэффициент ограждения К о изменяется незначительно. Наименьшее значение К о при ρ 1 =30 о , наибольшее - при ρ 1 =50 о .

Таблица 1. Изменение коэффициента ограждения К о в зависимости от угла наклона ρ 1 при b= 6 м, l= 25 м

|

ρ 1 , град |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

|

К о |

1,827 |

1,822 |

1,825 |

1,831 |

1,84 |

1,85 |

Для полной геометрической и тепловой характеристики гелиотеплицы, рассмотрим влияние угла наклона ρ 1 верхнего южного ската на соотношение суммы прошедшей солнечной радиации ΣQ пр и тепловых потерь ΣQ тп в теплице.

С увеличением угла наклона ρ 1 южного ската 1 поступление среднемесячной суммарной солнечной радиации Q пр падает пропорционально росту угла наклона ρ 1 (рис. 3).

|

400 осп __________________________________________ / ____ 350 |

|

|

ОПП ■ \ У / А |

30 |

|

300 ОСП __х \\\ ______________________ / X __ 250 |

35 |

|

ОПП \\v\k __________________ |

40 |

|

200 d СП |

45 50 |

|

150 d ПП ________ 1________ L—ZL—L________ 111 100 |

|

|

X XI XII I II III IV |

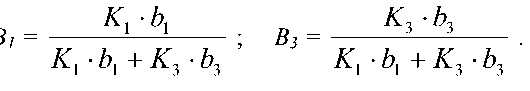

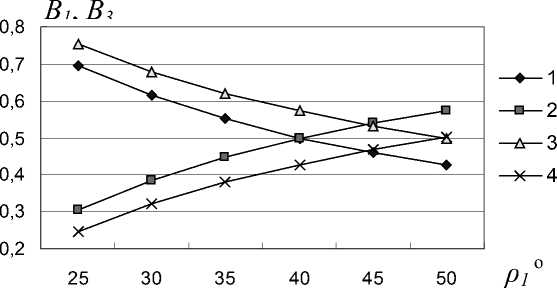

На рис. 4 показаны графики изменения доли теплопотерь В 1 и В 3 через верхние скаты в зависимости от угла наклона южного ската ρ 1 при средних коэффициентах теплопередачи К 1 = 6,4 Вт/(м 2 К) и К 3 = 3…4 Вт/(м 2 К).

Рисунок 4 - Изменение доли теплопотерь В 1 и В 3 через верхние скаты в зависимости от угла наклона южного ската ρ 1 :

1–южный скат 1 и 2-северный скат 3 при К 3 = 4 Вт/(м 2 К);

3–южный скат 1 и 4-северный скат 3 при К 3 = 3 Вт/(м 2 К).

Доли теплопотерь В 1 и В 3 изменяются пропорционально увеличению угла наклона ρ 1 ( В 1 – падает; В 3 – возрастает). С ростом коэффициента теплопередчи К 3 доля теплопотерь В 3 – падает. Функции В 1 ( В 3 ) = f ( ρ 1 ) не имеют точек экстремумов.

Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. В качестве оптимального варианта геометрии гелиотеплицы можно рекомендовать параметры (рис. 1): ширина пролета b≥6 м; длина теплицы l≥25 м; высота несущих конструкций h=2,2 м; угол наклона нижнего южного ската ρ=60о; угол наклона верхнего южного ската ρ1=30о.

Количество тепла, аккумулируемого в конструкции теплицы: ΣQ aк = ΣQ пр - ΣQ тп ;

где ΣQ тп – теплопотери в теплице.

Тепло, аккумулированное в теплице, выражается следующей суммой ΣQ aк = ΣQ ка + ΣQ та ;

где ΣQ ка , ΣQ та – тепло аккумулируемое в конструкции теплицы и тепловом аккумуляторе.

Тепло аккумулируемое за период инсоляции в конструкции теплицы ΣQка определяется площадью поверхности грунта и наличием больших массивов в ограждении теплицы.

Количество тепла, аккумулируемое в тепловом аккумуляторе, определяется его теплоаккумулирующей эффективностью: материал, способность поглощения солнечной радиации, объем, место расположения.

В первом приближении требуемый суммарный объём теплоаккумулирующих элементов можно определить из соотношения [9]:

V а = C уа F п / C р ; (9)

где С уа – удельная теплоемкость теплового аккумулятора, отнесённая к 1 м 2 площади прозр ачного ограждения, Дж/(м 2 К).

96 Агротехника и энергообеспечение. – 2023. – № 4 (41)

Для теплоаккумулирующих элементов Va из емкостей с водой при удельной теплоёмкости воды С р =4186 кДж/(м 3 К) и С уа = 620 кДж/(м 2 К) [9], при площади поверхности прозрачного ограждения Fn =150 м 2 , объем теплоаккумулирующих элементов составляет Va= 22,2 м 3 .

При достаточных значениях массы теплоаккумулирующих элементов вся или почти вся улавливаемая теплоаккумулирующими элементами солнечная энергия полезно используется, устраняется перегрев в теплице, суточные колебания температуры воздуха в теплице сглаживаются.

Список литературы Повышение эффективности гелиотеплиц с аккумулятором тепла

- Якубов Ю. Н. Аккумулирование энергии солнечного излучения. -Ташкент: Фан, 1981, 104 с.

- Хайриддинов Б.Э, Садыков Т.А. Комбинированные гелиотеплицы- сушилки. -Ташкент: Фан, 1992, -184 с.

- Вардияшвили А. Б. Теплообмен и гидродинамика в комбинированных солнечных теплицах с субстратом и аккумулированием тепла. -Ташкент: Фан, 1990, 196 с.

- Теплицы и парники. СНиП 2.10.04-85. -М.: Стройиздат, 1985.

- Богословский В. Н. Строительная теплофизика. -М.: Высшая школа, 1982, 415 с.

- Ким В. Д., Дусяров А. С., Ким В. В. Определение коэффициента конвективной теплоотдачи на внешних поверхностях гелиоустановок //Гелиотехника. -Ташкент: Фан, 2004, №2, С. 27-30.

- Дж. А. Даффи, Бекман У. А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии. -М.: Мир, 1977, - 420 с.

- Ким В.Д., Хайриддинов Б.Э., Холлиев Б.Ч. Радиционные и метеорологические режимы Кашкадарьинской области. -Карши: 2000, -73 с.

- Масса и место размещения теплоаккумулятора. mensh.ru. Построй свой дом. 2006.