Повышение эффективности геотермального теплообменника

Автор: Половников В. Ю., Шелемехова С. Д., Любивый Е. В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 7 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время самым активно развивающимся вариантом использования геотермальной энергии являются тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками. Для обеспечения условий идеального теплового контакта между элементами рассматриваемой системы используются увлажненные засыпки из песка. Использование увлажненного песка в качестве засыпки неизбежно будет связано с наличием фазовых переходов и изменением механизмов теплопереноса в конструкции геотермального теплообменника. В статье показана возможность повышения эффективности геотермального теплообменника за счет изменения теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них. Установлено, что учет наличия фазового перехода в песчаной засыпке приводит к росту теплопритоков на 16,13-21,81 % в зависимости от температуры разогретых пород и объемной влажности засыпки. Также выявлено существенное влияние нестационарности процессов переноса и температур горячих пород на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе.

Геотермальная энергия, геотермальный теплообменник, математическое моделирование, теплопритоки

Короткий адрес: https://sciup.org/146282955

IDR: 146282955 | УДК: 620.91

Текст научной статьи Повышение эффективности геотермального теплообменника

Известные положения о необходимости перехода на альтернативные источники энергии и энергетической безопасности, снижении выбросов в окружающую среду и энергосбережении в различных отраслях [1, 2] во многом могут опираться на использование геотермальной энергии.

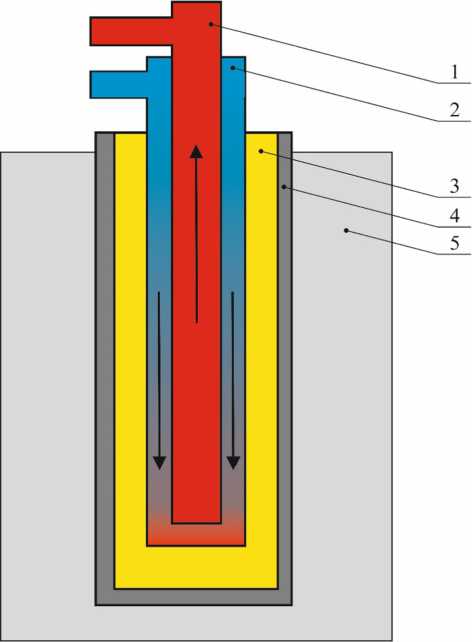

В настоящее время самым активно развивающимся вариантом использования геотермальной энергии являются тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками [3]. На рис. 1 показан один из наиболее типичных вариантов компоновки геотермальной системы: скважина с установленным в нее коаксиальным геотермальным теплообменником (КГТ).

В работах по тепловым режимам КГТ [4–9] приведен достаточно широкий диапазон линейных плотностей теплового потока (60–300 Вт/м при глубине скважин 2000–3000 м), который объясняется различными температурами горячих пород и теплофизическими характеристиками исследуемых объектов.

Для обеспечения условий идеального теплового контакта между элементами рассматриваемой системы (рис. 1) используются разнообразные засыпки. В качестве засыпок применяются: цемент [10], материалы с фазовыми переходами [11] и даже обычный увлажненный песок [12].

Использование увлажненного песка в качестве засыпки для КГТ неизбежно будет связано с наличием фазовых переходов и изменением механизмов теплопереноса в конструкции геотермального теплообменника. Анализ научной литературы по исследуемой проблематике, на- – 879 –

Рис. 1. Схема скважины с КГТ: 1 – внутренняя труба; 2 – наружная труба; 3 – засыпка; 4 – обсадная колонна; 5 – горячие породы

Fig. 1. Well diagram with a coaxial geothermal heat exchanger: 1 – inner pipe; 2 – outer pipe; 3 – backfill; 4 – casing; 5 – hot rock пример [4–12], показал, что влияние фазовых переходов при работе рассматриваемых систем до настоящего времени не оценено. Целью работы является исследование возможности повышения эффективности геотермального теплообменника за счет изменения теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них.

Следует отметить, что настоящее исследование является продолжением работы [13], в которой выполнен анализ влияния влажности засыпки КГТ на теплопритоки в рассматриваемой системе без учета фазовых переходов.

Постановка задачи

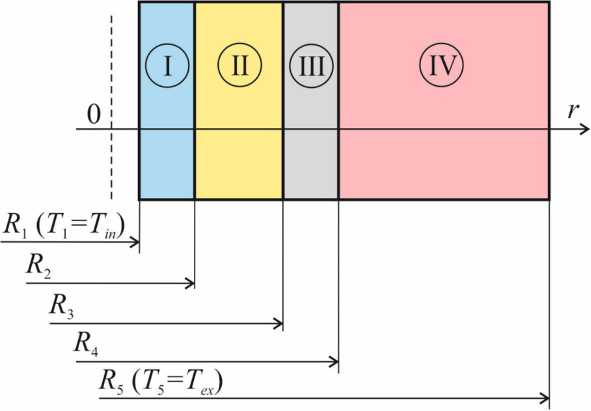

Прототипом рассматриваемой конструкции установленного в скважине КГТ является реальный объект, геометрические и физические параметры которого подробно описаны в [11, 13]. Обсадная колонна, выполняющая в [11, 13] роль несущей конструкции, выполнена из высокопрочного бетона, а наружная труба КГТ из стали. На рис. 2 приведена схема области решения рассматриваемой задачи.

В период времени, предшествующий началу эксплуатации КГТ, влага, наполняющая поры песчаной засыпки II (рис. 2), на границе контакта ( R 3 ) с разогретой конструкцией обсадной колонны III испаряется, а образовавшийся пар, диффундируя в зону меньших концентраций, заполняет часть пор песчаной засыпки II. Таким образом, предполагается, что к началу периода эксплуатации КГТ поверхность R 2 (рис. 2) контактирует испарившейся влагой.

В начальный момент времени в рассматриваемой области решения (рис. 2) температура является постоянной величиной и равна температуре горячих пород. При значении времени, – 880 –

Рис. 2. Схема области решения: I – наружная труба КГТ; II – засыпка; III – обсадная колонна; IV – горячие породы

Fig. 2. Diagram of the solution area: I – outer pipe; II – backfill; III – casing; IV – hot rock отличном от нуля, через КГТ прокачивается энергоноситель, температура которого ниже, чем начальная температура в области решения. При этом предполагается, что на поверхности наружной трубы КГТ R 1 устанавливается постоянная температура, равная температуре энергоносителя, а на границе R 2 реализуется процесс конденсации (рис. 2).

Решение задач массопереноса с учетом всего многообразия фазовых переходов в рассматриваемой конструкции геотермального теплообменника существенно усложнит путь к сформулированной цели исследования. В соответствии с заявленной целью исследуется интенсификация теплопереноса в конструкции геотермального теплообменника за счет изменения эффективной теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них. По этой причине при оценке влияния описанных факторов, но не ограничиваясь ею, при постановке задачи приняты следующие основные допущения:

-

1. Теплофизические характеристики материалов, веществ и их компонентов являются постоянными и известными величинами.

-

2. Теплота в рассматриваемой системе передается только теплопроводностью.

-

3. В местах соприкосновения слоев (рис. 2) выполняются условия идеального теплового контакта.

-

4. Не рассматривается перенос тепла в энергоносителе, циркулирующем в КГТ, а также процессы массопереноса в засыпке и горячей породе (рис. 2).

-

5. Температура горячих пород не изменяется во времени и по глубине.

Принятые допущения не накладывают существенных ограничений на общность постановки задачи и отражают достаточно реальный режим работы скважины с КГТ.

С учетом этих факторов исследование возможности повышения эффективности геотермального теплообменника за счет изменения теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них сводится к решению нестационарной нелинейной одномерной задачи теплопроводности в рассматриваемой области решения (рис. 2).

На границах R 1 и R 5 фиксировались постоянные температуры (граничные условия первого рода). При этом предполагалось, что температуры равны температурам энергоносителя и горячих пород соответственно. Особенность постановки задачи состоит в учете зависимости теплофизических характеристик песчаной засыпки от объемного содержания влаги и наличия фазового перехода в ней.

Математическая модель

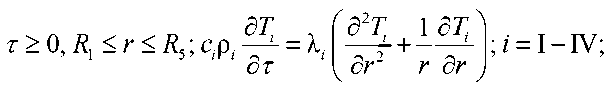

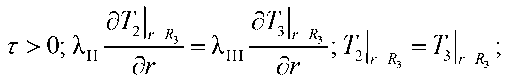

С учетом описанных выше допущений система уравнений теплопроводности и соответствующие им краевые условия для рассматриваемой области решения (рис. 2) имеют следую- щий вид:

i = O,R1

г>0;?;Ц =?;„= const;

^T ex

- const.

Теплофизические свойства увлажненной песчаной засыпки, при известной плотности ρ и объемной влажности W , вычислялись из следующих соотношений [12]:

Xn =-1,337 + 0,00125рп + 0,0Жп cn = -0,018 + 0,0009pn + 0,031 Жп,

При расчете эффективных характеристик песчаной засыпки не учитывалось наличие в ней паровой компоненты. В [14] показано, что объемные доли пара в подобных задачах имеют очень низкие значения (не более 1 %) и могут не учитываться при анализе процессов теплопереноса.

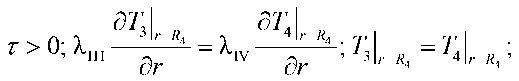

Коэффициент аккомодации, скорость и теплота фазового перехода вычислялись из соотношений [14]:

0=2500,64-2,369Г[.

Теплопритоки q без учета термического сопротивления металлической стенки трубы КГТ находились из выражения:

dTX=R1 F JQF q = Ai----- + ■

-

11 dr i i

Второе слагаемое в последнем выражении является дополнительной частью теплопритока к теплообменнику за счет фазового перехода.

Обозначения: λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); π = 3,14; ρ – плотность, кг/м3; τ – время, с; a – коэффициент аккомодации; c – теплоемкость, Дж/(кг·К); J – скорость испарения, кг/(м2·с); М – молекулярная масса паров, кг/моль; P – давление, Па; Q – теплота фазового перехода, Дж/кг; r – координата, м; R – граница области расчета, м; R g – газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); T – температура, К; W – объемная влажность, %; q – теплопритоки, Вт/м; l – единичная длина, м; F = 2π R 2 l – площадь поверхности, м2.

Индексы: I, II, III, IV – номера областей расчета (рис. 2); 0 – начальный момент времени; 1, 2, 3, 4, 5 – номера границ областей расчета (рис. 2); ex – наружный; in – внутренний; p – парциальный; s – насыщение.

Метод решения и исходные данные

Рассматриваемая задача (1)–(9) решена с использованием метода конечных разностей. Применялась неявная четырехточечная разностная схема и простой итерационный цикл совместно с методом прогонки. Использовалась неравномерная сетка: шаг по координате составлял не более 10 мм для областей III и IV, а для областей I и II от 0,1 до 1,0 мм (рис. 2). В узловых точках, принадлежащих к нескольким областям, теплофизические характеристики рассчитывались как среднеарифметические.

Обоснованность и достоверность результатов исследований следуют из приведенных проверок используемых методов на сходимость и устойчивость решений на множестве сеток и выполнения условий баланса энергии на границах области расчета. Погрешность по балансу энергии во всех вариантах численного анализа не превышала 0,5 %, что можно считать приемлемым при моделировании тепловых режимов КГТ.

Геометрические параметры ( R 1 =0,05 м; R 2 =0,055 м; R 3 =0,14 м; R 4 =0,25 м; R 5 =10 м) соответствовали конструкции скважины, описанной в [11, 13]. В рассматриваемой области решения начальная температура Т 0 принималась равной температуре разогретых пород Т ex (323,15–373,15 К). Энергоноситель, прокачиваемый через КГТ, имел постоянную температуру, равную Тin =278,15 К. Объемная влажность песчаной засыпки W варьировалась от начальной (5 %) до 25 % и была ограничена открытой пористостью.

При проведении численного исследования интенсификации теплопереноса в конструкции КГТ использовались значения теплофизических характеристик, приведенные в табл. 1.

Результаты численного моделирования

Результаты исследования интенсификации теплопритоков в конструкции КГТ с учетом испарения влаги приведены на рис. 3 и в табл. 2. Исследования выполнены для 6 месяцев непрерывной работы КГТ. При анализе тепловых режимов рассматриваемой системы основное – 883 –

Таблица. 1. Теплофизические характеристики

Table 1. Thermophysical characteristics

|

Свойство |

λ, Вт/(м·К) |

c , Дж/(кг·К) |

ρ, кг/м3 |

|

Труба |

57,5 |

466 |

7860 |

|

Засыпка |

Расчет по (8) |

Расчет по (9) |

1900 |

|

Цемент [11] |

1,78 |

800 |

2490 |

|

Горячие породы [11] |

1,3 |

775 |

1990 |

Время, мес.

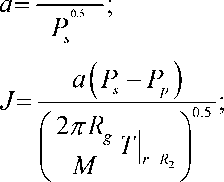

Рис. 3. Снижение теплопритоков к КГТ: 1 – W = 5 %; 2 – W = 15 %; 3 – W = 25 %

Fig. 3. Decrease of heat inflow to the geothermal heat exchanger: 1 – W = 5 %; 2 – W = 15 %; 3 – W = 25 % внимание уделялось влиянию испарения влаги в засыпке КГТ, ее объемной влажности W, не-стационарности процессов теплопереноса и температуры разогретых пород Тex на изменение теплопритоков к КГТ.

Рис. 3 в качестве примера иллюстрирует типичную картину снижения теплопритоков q к КГТ во время эксплуатации при фиксированном значении температуры разогретых пород ( Т ex = 373,15 К), различных значениях объемной влажности песчаной засыпки W и наличии фазового перехода.

Время эксплуатации КГТ (6 месяцев) выбрано исходя из соответствия типичной для РФ продолжительности отопительного периода.

Анализ результатов (табл. 2) численного моделирования теплопритоков к КГТ с учетом испарения влаги позволяет сделать вывод об увеличении тепловых потоков в рассматриваемой системе в зависимости от температуры разогретых пород ( Т ex ) на 58,4–120,5 %.

Анализ нестационарности процессов теплопереноса в рассматриваемой системе (рис. 3) свидетельствует о ее существенном влиянии на уровень теплопритоков к КГТ. За рассматриваемый период эксплуатации КГТ (6 месяцев) снижение теплопритоков во времени – 884 –

Таблица 2. Рост теплопритоков к КГТ, %

Table 2. Increase of heat inflow to the geothermal heat exchanger, %

Исследование влияния влажности песчаной засыпки ( W = 5–25 %) на теплопритоки в конструкции КГТ позволило сделать вывод об увеличении теплопритоков на 12,1 % в начальный период эксплуатации КГТ и до 3,2 % к концу этого периода. Более высокий рост теплопритоков в начальный промежуток времени объясняется теми же обстоятельствами, что и при анализе нестационарности процессов переноса в рассматриваемой системе. Несмотря на достаточно скромное увеличение тепловых потоков в системе геотермальной скважины с КГТ, из-за изменения объемной влажности засыпки суммарный рост теплопритоков в рассматриваемой системе при глубине скважины 25 м за весь период эксплуатации (6 месяцев) может приводить к дополнительной аккумуляции в 15 Гкал и более.

Предварительно с использованием модели, аналогичной (1)–(7), были проведены численные исследования теплопритоков к КГТ без учета эффекта испарения [13]. В табл. 2 представлено сопоставление результатов этого исследования [13] при времени эксплуатации КГТ, составляющем 6 месяцев. Анализ содержания табл. 2 свидетельствует о существенном вкладе процесса испарения влаги в засыпке КГТ на интенсификацию теплопритоков к нему. Рост составляет 16,13–21,81 % в зависимости от Тex и W .

Адекватность результатов численного исследования интенсификации теплопереноса в конструкции КГТ следует из проверок используемых методов решения задачи (1)–(9) на сходимость и устойчивость, а также подтверждается численным сопоставлением с известными данными о работе геотермальных скважин с КГТ [4–9, 11]. В [4–9, 11] линейные плотности теплового потока составляют 60–300 Вт/м, что хорошо согласуется с результатами данной работы (рис. 3).

Заключение

Показана возможность повышения эффективности геотермального теплообменника за счет изменения теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них.

Установлено, что учет наличия фазового перехода в песчаной засыпке КГТ приводит к росту теплопритоков на 16,13–21,81 % в зависимости от температуры разогретых пород и объемной влажности засыпки.

Показано существенное влияние нестационарности процессов переноса и температур горячих пород на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе.

Список литературы Повышение эффективности геотермального теплообменника

- Dincer I., Acar C. A review on clean energy solutions for better sustainability. International Journal of Energy Research. 2015. 39(5). 585–606. DOI: 10.1002/er.3329.

- Ellabban O., Abu-Rub H., Blaabjerg F. Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. 39. 748–764. DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.113.

- Zhang W., Li W., Sørensen B. R., Cui P., Man Y., Yu M., Fang Z. Comparative analysis of heat transfer performance of coaxial pipe and U‑type deep borehole heat exchangers, Geothermics, 2021, 96, 102220.

- Wang Z. H., Wang F. H., Liu J. Field test and numerical investigation on the heat transfer characteristics and optimal design of the heat exchangers of a deep borehole ground source heat pump system, Energy Convers. Manag., 2017, 153, 603–615.

- Deng J. W., Wei Q. P., Liang M. Field test on energy performance of medium-depth geothermal heat pump systems (MD-GHPs), Energy Build., 2019, 184, 289–299.

- Bu X. B., Ran Y. M., Zhang D. D. Experimental and simulation studies of geothermal single well for building heating, Renew. Energy, 2019, 143, 1902–1909.

- Nian Y. L., Cheng W. L., Yang X. Y. Simulation of a novel deep ground source heat pump system using abandoned oil wells with coaxial BHE, Int. J. Heat Mass Transf., 2019, 137, 400–412.

- Zhang F. F., Yu M. Z., Sorensen B. R. Heat extraction capacity and its attenuation of deep borehole heat exchanger array, Energy, 2022, 254, 124430.

- Cai W. L., Wang F. H., Jiang J. H. Long-term performance evaluation and economic analysis for deep borehole heat exchanger heating system in weihe basin, Front. Earth Sci., 2022, 10, 806416.

- Park H., Lee S-R., Yoon S. Jung-Chan Choi Evaluation of thermal response and performance of PHC energy pile: Field experiments and numerical simulation, Applied Energy, 2013, 103, 12–24.

- Cao Z., Zhang G., Liu Y., Zhao X., Li C. Influence of backfilling phase change material on thermal performance of precast high-strength concrete energy pile, Renewable Energy, 2022 184, 374–390.

- Журмилова И. А., Штым А. С. Теплофизические свойства увлажненного песка – наполнителя для скважин с грунтовыми теплообменниками, Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, 2017, 2, 100–109. [Zhurmilova I. A., Shtym A. S. Thermophysical properties of the moistened sand used as filler for boreholes with ground heat exchangers, Vestnik Inzhenernoi shkoly DVFU, FEFU: School of Engineering Bulletin, 2017, 2, 100–109 (In Rus.)].

- Половников В. Ю. Интенсификация теплоподвода к геотермальным теплообменникам. В. Ю. Половников, С. Д. Шелемехова, Е. В. Любивый. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2024, 17(1). 14–22. EDN: CZATZA [Polovnikov V. Yu., Shelemehova S. D., Lyubivyj E. V. Intensification of heat gain to geothermal heat exchangers. J. Sib. Fed. Univ. Eng. & Technol., 2024, 17(1), 14–22. EDN: CZATZA (In Rus.)].

- Половников В. Ю., Губина Е. В. Тепломассоперенос в увлажненной тепловой изоляции теплопроводов, работающих в условиях затопления. Инженерно-физический журнал. 2014. 87. 5. 1106–1112. [Polovnikov V. Y., Gubina E. V. Heat and Mass Transfer in a Wetted Thermal Insulation of hot Water Pipes Operating Under Flooding Conditions. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2014, 87(5), 1106–1112 (In Rus.)].