Повышение эффективности производства продукции растениеводства на основе применения торфа

Автор: Бородина Т.А., Соловьева Н.А.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1 (11), 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является теоретическое обоснование и раз- работка практических рекомендаций по повышению эффективности производства продукции растениеводства на основе использования торфа. Для достижений цели были поставлены и решены следующие задачи: дать теоретическое обоснование системных предпосылок по- вышения эффективности производства продукции растениеводства; обосновать комплексный подход к оценке эффективности производ- ства продукции растениеводства и показать роль торфа в ее повы- шении; выявить факторы, определяющие эффективность производ- ства продукции растениеводства и возможности применения торфа в сельском хозяйстве; разработать систему мер, способствующих производству торфосодержащих удобрений для растениеводства; обосновать экономическую эффективность добычи торфа сельскохо- зяйственным предприятием и применения его в растениеводстве; разработать организационный механизм формирования региональ- ной системы добычи и переработки торфа для нужд растениеводст- ва...

Растениеводство, эффективность, плодородие почвы, социо-эколого-экономическая эффективность растениеводства, вертикальная кооперация

Короткий адрес: https://sciup.org/140244056

IDR: 140244056 | УДК: 631.115

Текст научной статьи Повышение эффективности производства продукции растениеводства на основе применения торфа

Введение . Эффективность растениеводства зависит от совокупности внешних и внутренних факторов и во многом определяется плодородием почвы, которое при современных системах земледелия и применяемых минеральных удобрениях, во-первых, ведет лишь к кратковременному повышению плодородия, во-вторых, повышает затраты на производство продукции, в-третьих, разрушает экологию.

Развитые страны активно переходят на альтернативное земледелие, в основе которого лежит применение органических удобрений, и экономику замкнутого цикла, позволяющую восстанавливать используемые ресурсы. Одним из наиболее распространенных природных ресурсов, используемых в качестве органического удобрения, является торф, который относится к возобновляемым ресурсам.

Томская область обладает значительными запасами этой органической породы, которые тем не менее используются в сельском хозяйстве крайне ограничено, что связано с правовыми вопросами использования земель разного назначения (многие месторождения находятся на землях сельхозназначения) и уже открытых и зарегистрированных месторождений торфа (их использование предполагает получение дорогостоящих разрешительных документов), отсутствием у отдельных товаропроизводителей современной техники для добычи торфа и финансовых ресурсов для самостоятельного ведения торфодобычи, а главное – неумения организовать согласованную деятельность по решению единой задачи как на межхозяйственном уровне, так и в регионе в целом.

Цель исследования : теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности производства продукции растениеводства на основе использования торфа.

Для достижений цели были поставлены и решены задачи :

-

• дать теоретическое обоснование системных предпосылок повышения эффективности производства продукции растениеводства;

-

• обосновать комплексный подход к оценке эффективности производства продукции растениеводства и показать роль торфа в ее повышении;

-

• выявить факторы, определяющие эффективность производства продукции растениеводства и возможности применения торфа в сельском хозяйстве;

-

• разработать систему мер, способствующих производству торфосодержащих удобрений для растениеводства;

-

• обосновать экономическую эффективность добычи торфа сельскохозяйственным предприятием и применения его в растениеводстве;

-

• разработать организационный механизм формирования региональной системы добычи и переработки торфа для нужд растениеводства [1].

Одним из основных средств производства в растениеводстве является земля, воспроизводство плодородия которой во многом зависит от деятельности человека и определяет эффективность отрасли. Пашня, как наиболее интенсивно используемая часть земель сельскохозяйственного назначения, более других из ее видов подвержена эрозионной опасности, сопровождающейся процессом дегумификации почв. По данным на 1992 г., за 100 лет черноземы России потеряли до 30–50 % гумуса. Сейчас, по прошествии 20 лет аграрных преобразований, этот показатель стал несоизмеримо выше [2].

Восстановление плодородия почвы является важнейшим фактором, определяющим эффективность ведения растениеводства. Чем ниже уровень плодородия почвы, тем большие затраты требуются для повышения урожайности. В условиях высокой волатильности валют применение минеральных удобрений и техники зарубежного производства требует значительных финансовых затрат, что становятся непропорциональны темпам роста урожайности, на которую эти удобрения рассчитаны, и полученной в результате реализации продукции отрасли прибыли. Это предопределяет необходимость поиска альтернативных источников повышения плодородия почвы и изменения подхода к формированию системы земледелия, в основу которого должно быть заложено два принципа:

-

• тесная взаимосвязь пашенных угодий с прочими элементами экосистемы территории;

-

• использование для восстановления почвенного плодородия, прежде всего, ресурсного потенциала территории, как наиболее приближенного территориально и близкого по природно-климатической составляющей.

Соблюдение первого принципа основано на учете последствий воздействия каждого из элементов системы земледелия на окружающую среду. Главной проблемой реализации данного принципа является значительная доля малого бизнеса, занимающегося растениеводством. Руководители малых предприятий не всегда в полной мере понимают значение внедрения мер, свойственных системе земледелия; у многих из них отсутствует техническая оснащенность всего технологического процесса, свойственного комплексному применению мер системы земледелия; им нередко просто негде взять информацию о приемах и методах, необходимых для структуры именно его земельных угодий, и ресурсах, необходимых для реализации этой системы; многие из них работают на арендованной земле, что не стимулирует их в проведении работ по улучшению плодородия почв. В то же время малый и средний бизнес – это тот резерв, который, используя альтернативные источники повышения плодородия почвы, способен приблизить аграрную экономику страны к мировым трендам альтернативного земледелия.

Второй принцип - использование ресурсного потенциала территории, предполагает использование природных ресурсов, которые можно задействовать в тех или иных элементах системы земледелия. Выявлено, что среди органических средств, направленных на повышение плодородия почвы, наиболее доступным по природным запасам, возобновляемым самой природой и не требующим при определенных технологиях отвальной обработки является торф. Этот подход актуален в силу того, что:

-

- Во-первых, многие задействованные в этих процессах ресурсы завозятся из-за рубежа и в условиях нестабильности курсов валют значительно увеличивают себестоимость производства. А приобретение ресурсов своего региона, даже отличающихся по технологии использования, не связано с этим фактором.

-

- Во-вторых, транспортный лаг при доставке этих ресурсов значительно меньше, что делает их доступнее и физически, и финансово.

-

- В-третьих, использование торфа и торфопродуктов в качестве удобрений и препаратов природного происхождения эффективно и безопасно для агроценозов, человека, животного мира и окружающей среды, для повышения почвенного плодородия и продуктивности культурных растений, защиты их от фитопатогенной микрофлоры, повышения качества урожая, снижения норм внесения минеральных удобрений и пестицидов и позволяет получать высокие стабильные урожаи сельскохозяйственных культур в экологически ориентированных системах сельского хозяйства [3].

Подход к эффективности растениеводства как к социо-экологоэкономической категории и выделение авторами таких аспектов эффективности растениеводства, как степень достижения целей организации, согласования интересов и адаптации к внешней среде, позволили к наиболее перспективным секторам экономики развития экологического растениеводства отнести малое предпринимательство, а к важнейшим ресурсам - умение предпринимателей работать на рынках сырья и выстраивать деловые отношения с предприятиями других отраслей экономики на основе вертикальной кооперации сельхозтоваропроизводителей и поставщиков возобновляемых природных ресурсов (рис. 1) [4].

Важнейшим фактором повышения эффективности земледелия является повышение плодородия и окультуривание почв практически всех генетических типов. Негативная тенденция последних десятилетий – резкое снижение плодородия почв, обусловлена, прежде всего, сокращением внесения в почву органических удобрений, в том числе на основе торфа, который в этих условиях остается практически единственным доступным материалом, способным поддержать бездефицитный и положительный баланс в ней питательных элементов и гумуса.

Рис. 1. Перспективы достижения социо-эколого-экономических последствий применения различных подходов к организации сельскохозяйственного производства и использования ресурсов

На территории Томской области выявлены 1 444 торфяных месторождения с общей площадью 7 988,2 тыс. га с суммарными запасами и прогнозными ресурсами 30,7 млрд т [5]. В конце 90-х гг. из-за разрушения и ликвидации созданной производственной инфраструктуры в результате реформирования АПК промышленная добыча торфа прекратилась. Повсеместное сокращение объемов внесения органических удобрений на основе торфа обусловлено убыточностью торфодобывающих и перерабатывающих предприятий.

Среди причин резкого сокращения использования торфа в сельском хозяйства Томской области в период перехода к рыночным отношениям в начале 90-х гг. и в настоящее время можно выделить такие причины, как: недостаток собственных средств для создания и развития торфодобывающих и перерабатывающих производств, высокая себестоимость добычи торфа и недостаточная государственная поддержка отрасли (или ее отсутствие).

В силу ценового фактора добычу и переработку торфа в удобрения необходимо развивать в форме регионального инновационного проекта (программы) на основе софинансирования, т. е. привлечения к его реализации как местных, так и инрегиональных, в т. ч. зарубежных инвесторов. Кроме того, со стороны региональных органов управления необходим ряд усилий по продвижению будущей торфопродукции на инре-гиональные рынки.

Система машин и существующая материально-техническая база торфодобычи в конце 80-х гг. была ориентирована на фрезерный способ добычи торфа, что в дальнейшем стало основой высокой себестоимости торфа, добываемого этим способом, и причиной банкротства большинства торфопредприятий, действующих на прежней технологической основе и устаревших технологиях. В современных экономических условиях хозяйствования при создании новых торфодобывающих предприятий более рентабельными и экономически выгодными являются экскаваторный, бульдозерный и бульдозерно-скреперный способы добычи торфа, позволяющие существенно уменьшить объем инвестиций, что особенно важно для небольших производств при сельскохозяйственных организациях [5].

Важным объективным фактором, определяющим экономическую эффективность торфопредприятий в Сибири, являются климатические условия, что характеризует их сезонность, непродолжительный период добычи и вывозки торфа, создание в летний период больших запасов торфа, дополнительные затраты ресурсов на рыхление в зимний период промерзших штабелей для вывозки торфа и неизбежность его обезвоживания при использовании. Это предопределяет необходимость создания перерабатывающих производств непосредственно в местах добычи. Переработка торфа при этом в значительной степени должна быть глубокой. В ее результате должен выходить инновационный продукт, конкурентоспособный в т. ч. и на международных рынках.

Также в процессе разведки торфяных месторождений показатели качества торфяного сырья необходимо определять не на основе аналитических исследований, а исходя из ряда косвенных показателей качества, таких как вид торфа, его зольность и степень разложения, а также содержание битумов, гуминовых веществ, вредных примесей (тяжелые металлы, радионуклеиды, ядохимикаты), санитарно-бактериологических и других показателей, что влечет за собой дополнительные затраты на их проведение. Эти затраты будут эффективны только в том случае, если добыча и последующая переработка торфа будут вестись на основе объединения финансовых ресурсов производителей и потребителей будущей продукции (торфосодержащих удобрений и биостимуляторов роста) и государственных вложений, что обеспечит привлечение для этого необходимых специалистов. Не было отмечено в качестве резерва развития экономики отрасли объединение усилий предпринимателей, при том что в Томской области действует более 30 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в разных сферах экономической деятельности.

Существуют также значительные правовые ограничения и, соответственно, дополнительные затраты со стороны предпринимателей при создании и функционировании торфопредприятий, как автономных, так и в составе действующих сельскохозяйственных организаций, в качестве вспомогательных промышленных производств. Добыча торфа специализированными торфопредприятиями в Томском, Кожевниковском и Шетар-ском районах, где до 95 % площадей торфяных месторождений расположены на сельскохозяйственных землях, будет нецелесообразна по экономическим соображениям. Согласно Положению о порядке возмещения ущерба собственникам земель сельхозназначения, в условиях Томской области возмездные платежи могут составлять 2,5–4,5 млн руб/га для пастбищ и 6,8–10,2 млн руб/га для посевных площадей (пашни) (в ценах 2013 г.), однако стоимость торфа, который можно добыть с 1 га (не более чем 6 тыс. т), не превысит 2,1 млн руб. [5]. В этих условиях наиболее приемлемым вариантом могла бы быть самостоятельная разработка месторождений торфа собственниками этих сельхозземель, когда добытый торф используется лишь в собственных нуждах, а возмездный платеж при этом не начисляется. Объединение усилий торфодобытчиков и нескольких сельхозтоваропроизводителей как потребителей будущей продукции позволит объединить в одном юридическим лице и производителей, и потребителей в лице собственников сельхозземель, что снизит цену торфопродукции для сельхозпредприятий и в определенной степени замкнет экономический цикл «добыча и переработка торфа в удобрения, в т. ч. и на основе отходов от жизнедеятельности животноводства, и их потребление».

Также проводимыми исследованиями установлено, что если месторождения торфа находятся вне развитой инфраструктуры и удалены от потребителей более чем на 100 км, транспортные расходы на их доставку сопоставимы или превышают затраты на их добычу, что также приводит к низкой эффективности и даже убыточности таких предприятий. В создании инфраструктуры для торфодобычи и переработки значительную роль должны сыграть региональные органы управления, создавая налоговые, кредитные и иные преференции поставщикам работ и услуг.

Для обоснования эффективности применения торфа в растениеводстве в качестве объекта наблюдения использовано ЗАО «Томь» Томского района Томской области, в структуре растениеводства которого есть производство зерна, картофеля и овощей закрытого грунта. Сравнительный анализ применения при их выращивании разных систем земледелия – без удобрений, с применением минеральных удобрений и применением торфа – показал, что пятилетняя динамика урожайности и валового сбора при применении минеральных удобрений выше, однако применение торфа более эффективно, так как себестоимость работ ниже, кроме того, цены реализации экологически чистой продукции выше, поэтому выручка и прибыль выше. Кроме того, применение торфа в качестве органического удобрения способствовало получению экологически чистой продукции и естественному возобновлению содержания гумуса в почве.

Анализ данных показал, что эффективность производства продукции растениеводства ЗАО «Томь» без внесения торфа была низкой по отношению к показателям, рассчитанным с применением торфа. При этом основными показателями при анализе послужили урожайность сельскохозяйственных культур (с применением торфа увеличение в среднем составило 16 %), выручка и себестоимость от реализованной продукции. Прибыль от производства и реализации сельскохозяйственной продукции с применением торфа увеличилась на 22 %.

Исходя из недостатка собственных средств для создания и развития торфодобывающих и перерабатывающих производств у сельхозтоваропроизводителей и низкой эффективности предприятий по добыче и переработке местных торфяных ресурсов, предложено расширение добычи торфа и производства торфосодержащих удобрений органи-зовать на системной основе. Региональную систему предлагается форми-ровать на двух уровнях:

-

- производственный (межхозяйственный) - создание перерабатывающего предприятия на основе софинансирования потребителей его продукции;

-

- региональный - на основе партнерства субъектов различных отраслей и видов деятельности (научных, консультационных, предпринимательских, административных организаций) для плановопрогнозной деятельности и продвижения торфопродукции для растениеводства региона на инрегиональные и международные рынки.

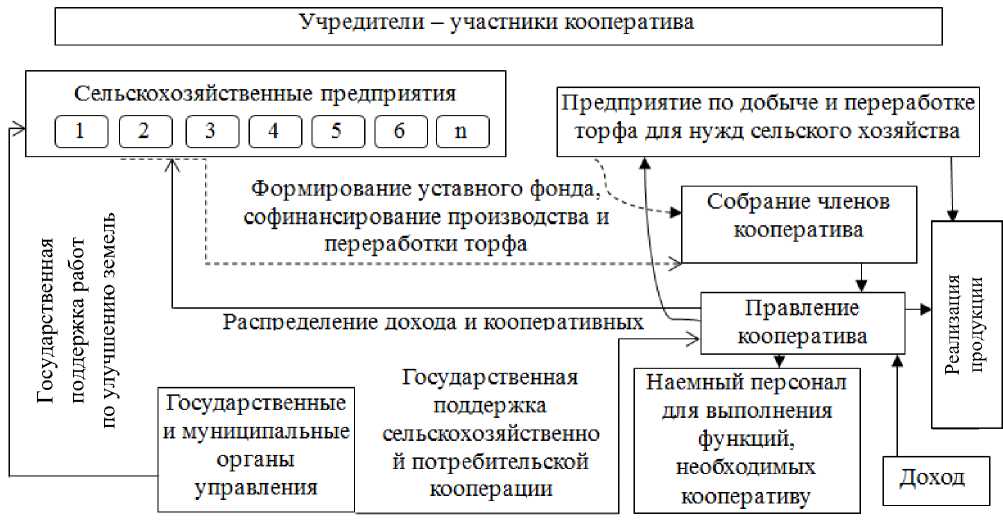

Торфоперерабатывающее предприятие предлагается создать в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (рис. 2), участниками которого станут сельскохозяйственные предприятия – потребители его торфопродукции, что обеспечит:

-

- возможность вести торфодобычу на землях сельхозназначения, принадлежащих участникам кооператива, и тем самым снизит затраты за счет того, что отпадет необходимость перевода этих земель в категорию промышленных;

-

- гарантию получения стартового капитала для организации торфодобычи и создания завода, так как позволит мобилизовать инвестиционные ресурсы для приобретения необходимого оборудования, изначально недоступные его членам по отдельности;

-

- соучастие сельхозтоваропроизводителей - членов кооператива в распределении дохода от реализации торфопродукции на стороне;

-

- получение членами кооператива торфопродукции по ценам ниже рыночных, что позволит оптимизировать производственные затраты растениеводства сельхозтоваропроизводителей, повысить плодородие почв, урожайность и объем производства продукции.

Рис. 2. Модель взаимодействия структурообразующих элементов сельскохозяйственного потребительского кооператива по переработке торфа

В результате интеграции достигается синергический эффект, который характеризуется увеличением выпуска продукции, экономией текущих затрат, улучшением качества продукции, сокращением сроков ее доставки покупателю, а в итоге – более полным удовлетворением платежеспособного спроса населения на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и в целом положительно скажется на повышении продовольственной безопасности региона [6].

Экономическими показателями синергического эффекта являются увеличение объема сельскохозяйственной продукции (при неизменных объемах ресурсов) и экономия текущих затрат на производство данного объема продукции; как следствие, происходит рост валового дохода сельхозпредприятий – членов кооператива, их прибыли и уровня рентабельности их производства.

Кроме того, получит решение ряд социальных вопросов сельской местности – будут созданы новые рабочие места на торфодобыче и тор-фопереработке и сохранены существующие рабочие места в сельском хозяйстве, прибыль позволит модернизировать их, что, в конечном счете, повлияет на занятость сельского населения и его трудовую мобильность.

Разработан проект создания сельскохозяйственного кооператива по комплексной переработке торфа с полной окупаемостью затрат в 4 года. Общая мощность цеха сельскохозяйственного кооператива по производству пропаренного кипованного торфа планируется в объеме 2000 т в год. При 100 % освоении производственных мощностей выпуск данно- го вида торфяной продукции обеспечит поступление в бюджеты разных уровней налоговых отчислений в сумме свыше 817,7 тыс. руб. в год. В первый год работы цеха (при освоении 50 % производственной мощности) сумма выручки от реализации планируется в размере 7 836,4 тыс. руб., во второй год работы цеха – 70 % от производственной мощности – сумма выручки от реализации планируется в размере 8 580,5 тыс. руб., при выходе на 100 % мощность в 3-й и 4-й год сумма выручки составит 9 559,2 тыс. руб. и 10 450,0 тыс. руб. соответственно (табл.).

Финансовый результат деятельности цеха

|

Показатель |

1-й год |

2-й год |

3-й год |

4-й год |

|

Выручка от реализации кипованного торфа, тыс. руб. |

7836,4 |

8580,5 |

9559,2 |

10450,0 |

|

Себестоимость от реализации кипованного торфа, тыс. руб. |

6814,3 |

6864,4 |

7080,9 |

7206,9 |

|

Доход, распределяемый между фондами кооператива и на кооперативные выплаты, тыс. руб. |

1022,1 |

1716,1 |

2478,3 |

3243,1 |

|

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (20 %) |

204,4 |

343,2 |

495,7 |

648,6 |

|

Чистая прибыль, тыс. руб. |

817,7 |

1372,9 |

1982,6 |

2594,8 |

|

Рентабельность, % |

12,0 |

20,0 |

28,0 |

36,0 |

|

Окупаемость затрат, % |

88,0 |

80,0 |

72,0 |

64,0 |

Таким образом, проект создания сельскохозяйственного кооператива по комплексной переработке торфа является экономически целесообразным, рентабельным, коммерчески привлекательным для инвесторов, способствует решению вопросов экономического и социального развития региона.

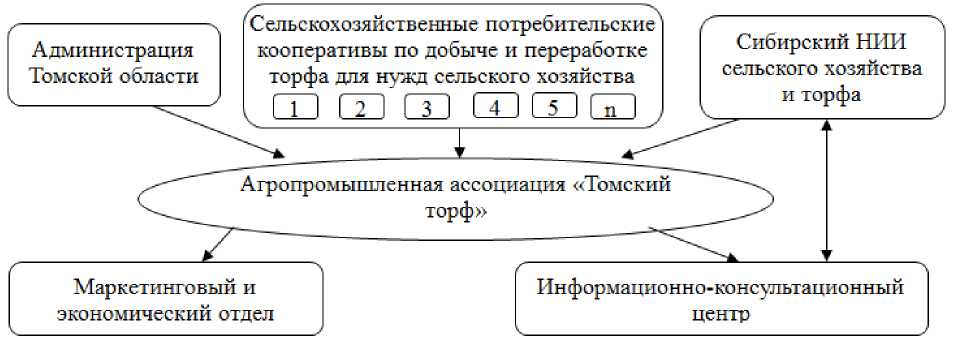

Таких кооперативов на территории Томской области может быть несколько. Главной проблемой их функционирования будет сбыт торфо-продукции, что потребует объединения их усилий с администрацией Томской области и НИИ торфа для освоения имеющихся у них новых видов торфопродукции для растениеводства. Для этих целей автором предлагается модель агропромышленной ассоциации «Томский торф», что может создать юридическое лицо, которое будет выполнять для товаропроизводителей области посреднические функции по продвижению их торфопродукции в другие регионы (рис. 3).

Агра промышленная ассоциация «Томский торф»

Информацио нно-консупьтационный центр

Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа

Маркетинговый и экономический отдел

Администрация

Томской области

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по добыче и переработке торфа для нулд сельского хозяйства

Рис. 3. Модель агропромышленной ассоциации «Томский торф»

В целях создания в Томской области экономических и технологических условий устойчивого развития производства торфосодержащих удобрений и развития системы торфопереработки на базе сельскохозяйственной потребительской кооперации разработана Ведомственная целевая программа «Развитие поддержки производства торфосодержащих удобрений Томской области на 2017–2020 годы». В результате реализации мероприятий программы планируется к 2020 г. создание 50 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретение 150 единиц технологического оборудования для производства торфосодержащих удобрений, что в целом позволит достичь объемов производства за весь период в размере 89 000 тыс. т. Положительный эффект от затраченных бюджетных средств проявится после завершения программы в последующие годы, так как плодородие почв будет увеличиваться по мере роста применения торфосодержащих удобрений, что также будет способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, росту экологичности продукции и экономической эффективности растениеводства.

Выводы . К важнейшим факторам, определяющим эффективность ведения растениеводства, отнесено восстановление плодородия почвы, наиболее перспективным секторам экономики – малое предпринимательство, а к важнейшим ресурсам – умение предпринимателей работать на рынках сырья и выстраивать деловые отношения с предприятиями других отраслей экономики. Развитие экологического растениеводства необходимо осуществлять на основе вертикальной кооперации сельхозтоваропроизводителей и поставщиков возобновляемых природных ресурсов.

Анализ эффективности производства продукции растениеводства Томской области показал, что основными культурами являются пшеница яровая, картофель, зернобобовые и травы (как основа животноводства), овоще-бахчевые культуры и лен-долгунец, что предопределяет будущий ассортимент торфосодержащих удобрений. При этом внесение органических удобрений снизилось на 47,2 %, это негативно отразилось на плодородность почвы, что требует решения задачи увеличения производства торфосодержащих удобрений.

Сельскохозяйственное производство Томской области организовано преимущественно на темно-серых лесных оподзоленных глинистых и тяжелосуглинистых почвах, имеющих максимальное для региона содержание в верхнем горизонте гумуса – от 8,5 до 11,5 %, и максимальным уровнем плодородного слоя. Повышение плодородия таких почв требует постоянного внесения больших доз удобрений.

Исследование проблем, сдерживающих развитие производства торфосодержащих удобрений, позволило обосновать систему необходимых мер: добычу и переработку торфа в удобрения необходимо развивать в форме регионального инновационного проекта (программы) на основе софинансирования, т. е. привлечения к его реализации как местных, так и инрегиональных, в т. ч. зарубежных инвесторов. Продвижение будущей продукции (торфосодержащих удобрений) на инрегиональные рынки потребует усилий со стороны региональных органов управления; значительную часть торфоперерабатывающих производств необходимо создавать непосредственно в местах добычи. Переработка торфа должна быть глубокой – производство инновационного продукта, конкурентоспособного в т. ч. и на международных рынках; необходимо объединить усилия торфодобытчиков и сельхозтоваропроизводителей, что снизит цену торфопродукции для сельхозпредприятий; в создании инфраструктуры для торфодобычи и переработки следует применять такие инструменты государственного регулирования, как налоговые, кредитные и иные преференции поставщикам работ и услуг.

Положительно на решении возникших вопросов скажется создание двухуровневой региональной системы производства и использования торфосодержащих удобрений, включающей межхозяйственный производственный уровень, на котором будут формироваться сельскохозяйственные потребительские кооперативы производителей-потребителей торфа и торфосодержащих удобрений, и региональный – на основе партнерства субъектов различных отраслей и видов деятельности (научных, консультационных, предпринимательских, административных организаций) для планово-прогнозной деятельности и продвижения тор-фопродукции для растениеводства региона на инрегиональные и международные рынки.

В целях создания в Томской области экономических и технологических условий устойчивого развития производства торфосодержащих удобрений и развития системы торфопереработки на базе сельскохозяйственной потребительской кооперации разработана Ведомственная целевая программа «Развитие поддержки производства торфосодержащих удобрений Томской области на 2017–2020 годы».

effektivnost-razrabotki-torfyanyh-mestorozhdeniy-tomskoy-oblasti-v-sovremennyh-usloviyah.

Список литературы Повышение эффективности производства продукции растениеводства на основе применения торфа

- Соловьева Н.А. Организационно-экономические основы повышения эффективности растениеводства с применением торфа (на примере Томской области): автореф. дис.... канд. экон. наук. -Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2018. -URL: http://www.sorashn.ru/fileadmin/so/dissertac/avtoreferat_solovyova

- Бородина Т.А., Дроздова Н.А. Ресурсный потенциал территории, как основа повышения эффективности производства продукции растениеводства//Проблемы современной аграрной науки: мат-лы междунар. заоч. науч. конф. -Красноярск, 2016

- Концепция непрерывного экологического образования и просвещения в области экологического земледелия в России . -URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-66882.html?page=2.

- Бородина Т.А., Дроздова Н.А. Комплексный подход к оценке эффективности производства продукции растениеводства//Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы между-нар. науч.-практ. конф. -Красноярск, 2016. -С. 319-326.

- Бернатонис П.В., Боярко Г.Ю., Бернатонис В.К. Эффективность разработки торфяных месторождений Томской области в современных условиях . -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-razrabotki-torfyanyh-mestorozhdeniy-tomskoy-oblasti-v-sovremennyh-usloviyah.

- Байдурин М.С. Экономический механизм развития интеграционных процессов в АПК Республики Казахстан: автореф.... дис. канд. экон. наук/Казахск. национ. педагог. ун-т им. Абая. -Алматы, 2010. -URL: http://referatdb.ru/ekonomika/22496/index.html