Повышение эффективности работы двухступенчатой эжекторной установки для систем вакуумирования конденсаторов паровых турбин

Автор: Школин С.Б., Хабарова Д.Ф., Максакова И.В., Битюцких С.Ю.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Теплотехника

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Жидкостно-газовые эжекторы широко применяются в системах вакуумирования конденсаторов паровых турбин энергоблоков ГРЭС в России и странах СНГ. Столь широкое распространение этих струйных аппаратов обусловлено простотой конструкции, в силу чего они технологичны и дешевы в изготовлении, а при эксплуатации практически не требуют существенного обслуживания. Однако разработка и внедрение жидкостно-газовых эжекторов сопряжены с необходимостью оптимизации схем использования, проведения комплексных расчетов геометрических и режимных параметров эжектора и системы вакуумирования для исходных данных каждого конкретного проекта. Кроме того, для эжекторов, работающих непрерывно и с большим потреблением активной воды, энергоэффективность является одним из ключевых требований при проектировании. В данной статье предлагается комплекс технических мероприятий, позволяющий снизить затрачиваемую мощность на вакуумирование парового пространства паровой турбины. Предлагаемый комплекс мероприятий включает: применение двухступенчатой установки с жидкостно-газовым эжектором первой ступени и эжектором второй ступени, в котором активной средой является вода, а пассивной - жидкостно-газовая смесь; внедрение усовершенствованной гидравлической принципиальной схемы питания установки одним насосом; расчет оптимального давления на выходе первой ступени, соответствующего максимальному КПД установки. Для расчета оптимального давления на входе второй ступени получено уравнение зависимости потребляемой мощности двухступенчатой установки вакуумирования от давления всасывания второй ступени. Показано, что полученная зависимость имеет экстремум, которому соответствует значение давления всасывания второй ступени, обеспечивающее минимальную потребляемую мощность.

Жидкостно-газовый эжектор, двухступенчатая установка вакуумирования, энергоэффективность, потребляемая мощность

Короткий адрес: https://sciup.org/147248090

IDR: 147248090 | УДК: 621.694 | DOI: 10.14529/power250110

Текст научной статьи Повышение эффективности работы двухступенчатой эжекторной установки для систем вакуумирования конденсаторов паровых турбин

Жидкостно-газовые эжекторы (ЖГЭ) благодаря таким своим достоинствам, как простота конструкции, многофункциональность и надежность, более ста лет успешно используются в машиностроении, химической промышленности, энергетике, металлургии, а также в добывающей отрасли в качестве струйных аппаратов для откачки газообразных сред, компрессоров и вакуумных насосов, а также в качестве устройств для перемешивания жидкостей и газов [1–7].

Данное исследование посвящено совершенствованию систем вакуумирования конденсаторов паровых турбин ГРЭС на основе водовоздушных эжекторов (ВВЭ), а именно повышению их надежности и энергоэффективности.

ВВЭ в системах вакуумирования работают непрерывно, при этом потребляют большое количество воды от повышающих насосов при давлении 3–4 кгс/см2, что означает существенные потребляемые установками мощности, при этом струйные аппараты имеют сравнительно невысокую энергетическую эффективность [8, 9].

Наиболее эффективны, с точки зрения затрат энергии, режимы ВВЭ с низким противодавлением на выходе, т. е. малой степенью повышения давления. Напротив, увеличение степени повышения давления приводит к росту расчетной относительной площади сопла и потребного количества питающей воды, что влечет за собой падение КПД эжектора, значение которого даже в самых эффективных установках редко превышает 35 % [10].

Учитывая этот факт, установки глубокого вакуумирования, включающие ВВЭ, следует выполнять двухступенчатыми, что позволит понизить степень сжатия двухфазных струйных аппаратов за счет снижения противодавления ВВЭ.

Известные установки двуступенчатого сжатия газа состоят из двух последовательно установленных эжекторов с промежуточным сепаратором для отделения газа от жидкости на сливе первой ступени, при этом каждый эжектор питается своим насосом, в силу чего данный способ обладает су- щественными недостатками: низкой надежностью и большими габаритами при высокой стоимости оборудования [11–15].

Цель и задачи работы

Целью настоящей работы является улучшение энергоэффективности и повышение надежности систем вакуумирования путём разработки оптимальной схемы двухступенчатой эжекторной установки без промежуточного сепаратора и с питанием от одного насоса, а также выявление оптимального давления всасывая второй ступени с точки зрения минимальной потребляемой установкой мощности.

Научная новизна

Научной новизной данного исследования является предложенный оригинальный метод определения оптимальной величины давления всасывания второй ступени эжекторной установки, соответствующей минимально потребляемой установкой мощности.

Схема установки с питаниемвторой ступени из сливной линии

В качестве оптимальной схемы предлагается установка с двухступенчатым эжектором, показанная на рис. 1. Первой ступенью является ЖГЭ без диффузора, камера смешения которого заканчивается в приемной камере эжектора второй ступени.

С целью повышения надежности и уменьшения габаритов предлагается запитать первую ступень от повышающих насосов циркуляционного водовода, а поток активной жидкости для питания жидкостно-жидкостного эжектора второй ступени создавать дополнительными насосами, всасывающие трубопроводы которых соединяются со сливным водоводом. Таким образом, эжектор второй ступени отсасывает водовоздушную смесь из сливного патрубка ЖГЭ первой ступени.

Предлагаемая гидравлическая принципиальная схема (см. рис.1) включает последовательно

Рис. 1. Схема установки с питанием второй ступени из сливной линии Fig. 1. Diagram of the plant with the second-stage power from the drain line

расположенные эжекторы 1 и 2. Приемная камера ЖГЭ 1 первой ступени сообщается при помощи вакуумпровода с конденсатором паровой турбины 3.

ЖГЭ первой ступени 1 запитан активной средой из напорного трубопровода 4 циркуляционного водовода. Вода к соплу жидкостно-жидкостного эжектора (ЖЖЭ) 2 второй ступени подается насосом 6 из сливной линии 5.

В предлагаемой схеме отсутствуют баки-сепараторы и предусмотрен всего один насос 6. Это существенно уменьшит габариты установки и тяжесть последствий возможного отказа насоса 6, питающего ЖЖЭ второй ступени. Если насос 6 выйдет из строя, работа турбины обеспечивается количеством отводимой парогазовой смеси остающимся в работе ЖГЭ первой ступени.

Важной особенностью схемы является то, что слив эжектора второй ступени присоединен к точке сливного водовода ниже по направлению потока, чем отвод на всасывание насоса 6, для того чтобы избежать перекачки насосом жидкости с большим газосодержанием. Наличие газа в воде на всасывании насоса 6 с высокой вероятностью привело бы к возникновению кавитации во всасывающем патрубке насоса.

Упомянутые особенности схемы способствуют повышению надежности водоструйной эжекторной системы вакуумирования конденсатора паровой турбины.

Определение давления питаниявторой ступени эжекторной установки

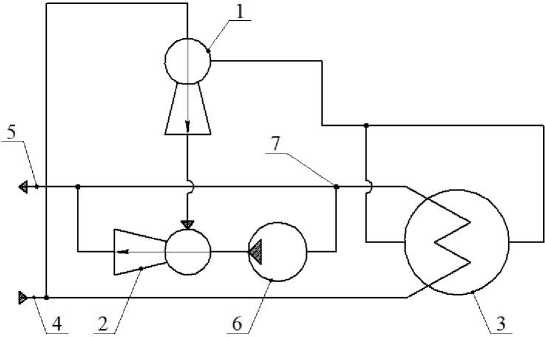

Принципиальная схема первой ступени рассматриваемой установки ВВЭ, которой является ЖГЭ, показана на рис. 2а. Сама установка ВВЭ показана на рис. 2b.

На рис. 2 обозначены: 1 – сопло активного потока, 2 – приемная камера, 3 – камера смешения, 4 – диффузор; нормальные сечения: 1‒1 – подвод активной жидкости ЖГЭ, 2‒2 – входное сечение пассивного потока газа ЖГЭ, 3‒3 – начальное се- чение камеры смешения ЖГЭ, 4‒4 – выходное сечение камеры смешения ЖГЭ (начальное сечение диффузора), 5‒5 – выходное сечение (слив) ЖГЭ, II – сечение входа напорной воды второй ступени, 4I=3II–4I= 3II – начальное сечение камеры смешения ЖЖЭ второй ступени, 4II–4II – конечное сечение камеры смешения ЖЖЭ второй ступени, 5II–5II – выходное сечение (слив) ЖЖЭ; pi, Ti, mi, Qi – давление, температура, массовый и объемный расходы в i-м сечении.

Работа ЖГЭ первой ступени описывается рядом размерных и безразмерных уравнений и параметров [6]:

^42 = 0,4 ■ Lx+J^ZX2-4^^ 1;(1)

«П 4 -Л Т

^2Х =1 + Г ■Поза- с ■Поз);(2)

с = 1 + 0,5 ■ Z34;(3)

-

£ 52 + О 1 Une 5 2 +^||£1] 41+ г^_] = Л Т 2 ^ 54 £ 52^П5^ Т -1

-

= 842 + ■ 1П 842 + Г^ ■ |1 +----]

-

42 Л Т 42 2 8 42 ■К П4^ Т

X(1-Zj-jr ■'п^,(4)

где 8 42 х — степень повышения давления ЖГЭ при нулевой подаче (на холостом режиме работы)

(тГ = 0; а2 = 0); Z34, Z45 — коэффициенты местных сопротивлений смесительной камеры и диффузора ЖГЭ; ЯП - коэффициент, учитывающий давление насыщенных паров жидкости в i-м сечении (см. рис. 2); Р Н.П - абсолютное давление на- сыщенных паров при температуре активной жидкости; КТ - коэффициент, учитывающий разность температур газа ТГ и жидкости ТЖ на входе в Р4

эжектор; 8 42 = — - степень повышения давления

(степень сжатия) для эжектора без диффузора; Р

852 = “— степень повышения давления (степень сжатия) эжектора с диффузором; Г = РжУжо

Р Г 2

–

безразмерное динамическое давление активной

Школин С.Б., Хабарова Д.Ф., Повышение эффективности работы двухступенчатой

Максакова И.В., Битюцких С.Ю. эжекторной установки для систем вакуумирования…

а) b)

Рис. 2. Принципиальная схема: а – одностволового ЖГЭ с одноструйным соплом; b – двухступенчатого эжектора с ЖГЭ в качестве первой ступени

Fig. 2. Schematic diagram of: a – single-barrel liquid-gas ejector with a single-jet nozzle; b – two-stage ejector with a liquid-gas ejector as the first stage

струи воды; ц = —, а 2 = ^ — массовый и объе мный коэффициенты эжекции; у = -V 3- - отноше- V Ж3

ние скоростей жидкости и газа на входе в камеру смешения ЖГЭ (коэффициент скольжения фаз);

Q03 = — - относительная площадь сопла ЖГЭ А з первой ступени; А 0 и А 3 - площади нормальных сечений соплового отверстия и камеры смешения; А 4 и А 5 - площади входного и выходного нормальных сечений диффузора; Q54 = А^ - относительная площадь диффузора; Рь рп, Тг (Рt, Ржt, Тжt) - давление, плотность, температура жидкости или газа (жидкости) в -м сечении (см. рис. 2 и 3); УЖ1 - скорость воды в i-м сечении; Vrt, VCMt - скорости газа и смеси жидкости с растворенным в ней газом в i-м нормальном сечении; тГ - массовый расход газа; тЖ - массовый расход активной жидкости; тЖ11 - массовый расход активной жидкости второй ступени; тС - массовый расход смеси жидкости и газа; фГ2, ^Ж - объемные расходы откачиваемого газа (воздуха) в сечении 2–2 и жидкости ЖГЭ; В = р рЖRrТЖ; Rr - газовая постоянная пассивного газа ЖГЭ (эжектируемого воздуха).

Поскольку поток среды на выходе ЖГЭ для нормальной его работы должен быть квазигомо-генным, при этом активной средой второй ступени также является жидкость (вода) – вторая ступень, представляет собой жидкостно-жидкостный эжектор (ЖЖЭ).

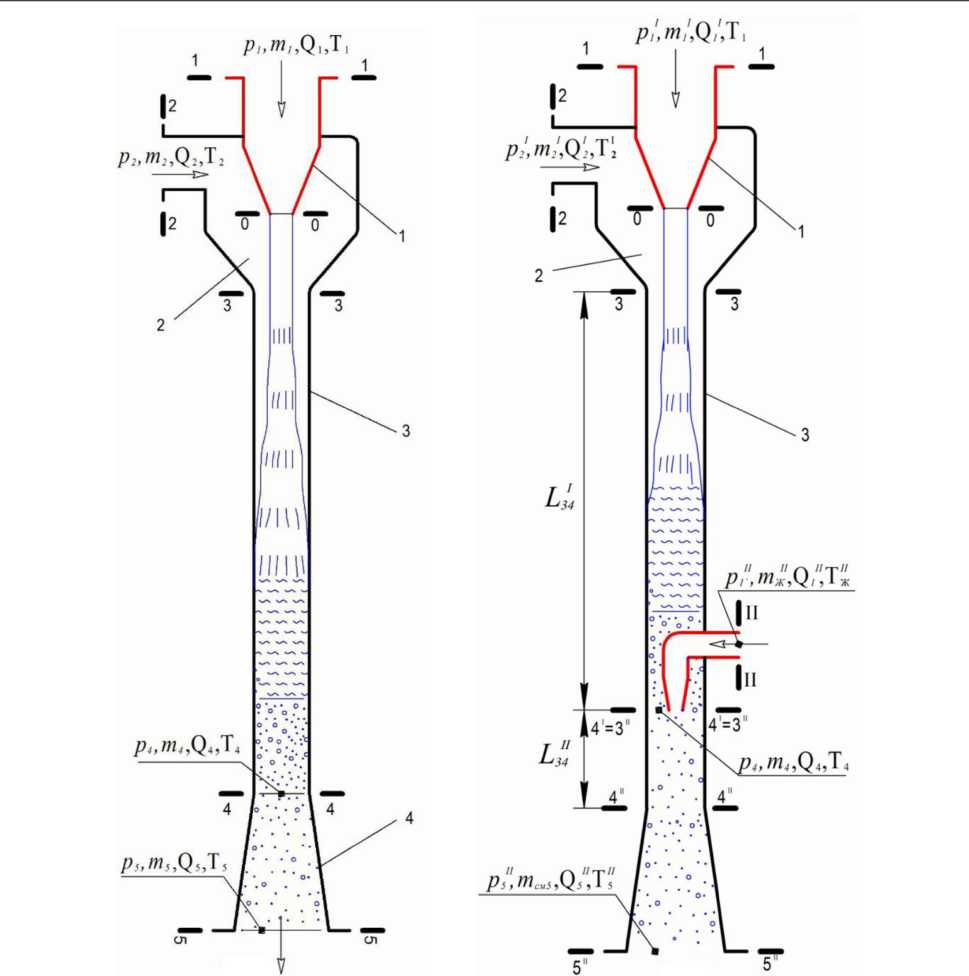

Уравнения, описывающие работу эжектора ЖЖЭ второй ступени, можно найти во многих источниках, например, в [7]. Для анализа эффективности его работы используется огибающая предельных режимов, показанная на рис. 3 [16]. Для получения огибающей строится семейство напорных характеристик, отличающихся значениями относительной площади сопла Qq3, ПРИ этом огибающая (оранжевая кривая) проведена как касательная к точкам, соответствующим максимальным КПД ЖЖЭ (см. рис 3).

Режимы ниже и левее огибающей могут быть реализованы, а те режимы, которым соответствуют точки выше и правее огибающей, неосуществимы.

Таким образом, каждому давлению между ступенями установки (т. е. давлению всасывания ЖЖЭ) соответствует своя оптимальная относительная площадь сопла второй ступени.

Плотность откачиваемой ЖЖЭ жидкости (смеси) может быть рассчитана по зависимости [16]:

р см

Р 1М +тв 1+ ^ П (^£-1)

Для анализа влияния давления на выходе ЖГЭ на эффективность установки следует решать систему уравнений зависимости (1)‒(5) или (1)‒(3) и (5), если ЖГЭ первой ступени не имеет диффузора.

Выражение для потребляемой установкой мощности:

^ = (£M^№+(£E£l)^

где Р [ - давление питания активной воды первой ступени; Р ^ 1 - давление питания активной воды второй ступени; Р ? - противодавление второй ступени (в сливном циркуляционном водоводе); П Н - КПД насоса, питающего вторую ступень.

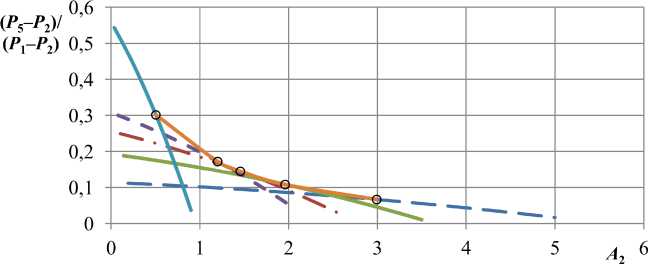

В качестве примера зададимся параметрами реально существующей системы, из которой необ- ходимо откачивать парогазовую смесь, и совместно решая систему уравнений (1)–(5) при помощи последовательных приближений, совместно с уравнениями [7] построим зависимость потребляемой двухступенчатой установкой, мощности от давления между ступенями Р21 = Р4.

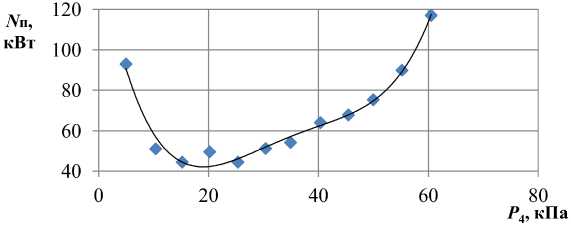

При исходных данных: т В = 90 кг/ч; Р 2 = = Р 2 = 3,5 кПа; Р ] 1 = 400 кПа; Р 1 = Р [ = 150 кПа график, полученный в результате расчета, представлен на рис. 4.

Как видно из рис. 4, потребляемая мощность однозначно зависит от давления всасывания второй ступени и имеет минимум, значение которого

0.063 — *0.15 ^^— 0.11 — — 0.185 0.4 -^ огибающая

Рис. 3. Экстремальные характеристики жидкостно-жидкостного эжектора второй ступени [16]

Fig. 3. Extreme performance of the second-stage liquid-liquid ejector [16]

Рис. 4. Зависимость мощности, потребляемой двухступенчатой установкой, от промежуточного давления

Fig. 4. The dependence of the power consumed by the two-stage plant on the intermediate pressure

соответствует максимальной энергетической эффективности системы вакуумирования.

Практическая значимость

Внедрение разработанного комплекса технических мероприятий в системы вакуумирования конденсаторов паровых турбин энергоблоков тепловых электростанций позволит снизить затрачиваемую мощность на вакуумирование парового пространства турбины и повысить надежность системы.

Заключение

Предложена новая оптимальная схема использования двухступенчатой установки вакуумирования, позволяющая эксплуатировать водовоздушный эжектор на наиболее эффективных степенях повышения давления при общем повышении надежности.

Получено выражение для определения зависимости потребляемой мощности установки от давления всасывания второй ступени. Исследование полученной зависимости на экстремум позволяет определить давление всасывания второй ступени, обеспечивающее минимальную потребляемую мощность. Однако теоретическая эффектив- ность, определенная только по минимальному значению потребляемой мощности, не является единственным соображением, определяющим выбор давления между ступенями.

Противодавление на выходе первой ступени, являющееся давлением всасывания второй ступени, определяет длину распада струи активной жидкости ВВЭ [17–21], а значит и длину камеры смешения, которая в свою очередь определяет размеры установки (высоту эжектора). Поскольку подавляющее большинство эжекторов в системах вакуумирования на ГРЭС по многим причинам имеют вертикально ориентированную камеру смешения, длина ВВЭ оказывает существенное влияние на гидростатическую составляющую давления питания эжекторов, что также является одним из факторов, влияющих в свою очередь на противодавление, т. е. на наиболее важные параметры уравнения энергии истекающей струи и течения двухфазной смеси.

Таким образом, при выборе оптимального давления всасывания второй ступени необходимо также учитывать ограничения, накладываемые на допустимую длину камеры смешения, и необходимость осуществления скачка перемешивания в пределах камеры смешения первой ступени.