Повышение эффективности становления педагога в аспекте формирования саморегуляции

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования проявлений саморегуляции педагога, рассматриваемой как один из факторов становления педагога-профессионала

Саморегуляция, психологическое здоровье, субъект деятельности, педагог, педагогическая деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148160532

IDR: 148160532 | УДК: 159.99

Текст научной статьи Повышение эффективности становления педагога в аспекте формирования саморегуляции

В настоящее время в связи с реформированием системы образования и введением в педагогическую практику новых образовательных стандартов особо проблематичным является вопрос возможности выстраивания ценностного отношения учителя и учащихся к проявлениям собственной личности, качественному определению процесса обучения и научения.

Это соответствует и требованиям общества, когда социальные страты различного уровня требуют учителя, обладающего профессиональной компетентностью, способного к саморазвитию в педагогической профессии, имеющего целью эффективное обеспечение образовательного процесса [1; 2], умеющего успешно управлять мотивацией учебно-познавательной деятельности учащихся [3].

Специфика педагогической деятельности в условиях образовательной среды состоит в одновременной реализации комплекса задач обучающего, воспитывающего и развивающего характера. Это предъявляет повышенные требования не только к уровню профессионального мастерства педагога («деятельностным» характеристикам), но и к его психологическим, личностным возможностям, стремлению к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, наращиванию потенциала саморегуляции своих психических состояний («личностным» характеристикам).

В рамках проведенного нами исследования рассматривалась возможность использования механизмов саморегуляции как одной из ресурсных составляющих успешной самореализации потенциала личности. Способности учителя к саморегуляции своих психических состояний и профессионального поведения важны при решении широкого круга задач познавательной и профессиональной деятельности, профессионального роста, преодоления кризисных ситуаций, конфликтов и т.п. [4; 5]. Эти способности дают возможность учителю успешно проявить свои системные характеристики как субъекта педагогической деятельности: профессиональную активность, самостоятельность, смелость, стрессоустойчивость, ответственность, гибкость в педагогическом общении, нравственные ценности и качества личности, терпимость к позиции другого и т.п.

При наличии и активном совершенствовании у педагога способности к саморегуляции своих психических состояний успешнее актуализируется возможность более осознанного и целенаправленного проявления себя, принятия и понимания себя как субъекта педагогической деятельности. Происходит повышение уверенности в себе, оптимизируется профессиональное самочувствие, происходит адекватное реа-

ВЕСТНИК 2015

ВЕСТНИК 2015

гирование на проблемные зоны педагогической деятельности.

В связи с вышесказанным мы рассматриваем саморегуляцию педагога как целостную, интегральную психическую и поведенческую характеристику, выражающуюся в способности отражать, всесторонне анализировать и вероятностно прогнозировать педагогическую деятельность: успешно осуществлять своё поведение, производить самоконтроль, самооценку и само-коррекцию психических состояний и действий, исходя из принятых социальных эталонов и норм поведения.

Механизм саморегуляции профессиональной активности и деятельности педагога выстраивается, согласно нашим представлениям, на основе модели осознанного саморегулирования деятельности, разработанной в лаборатории психических проблем регуляции деятельности Психологического института РАО под руководством О.А. Конопкина (О.А. Конопкин, В.И. Степанский, А.К. Осницкий, Ю.А. Мислав-ский, Г.Р. Прыгин).

В соответствии с анализом особенностей личности педагога, педагогической деятельности и саморегуляции возможно выделить следующий симптомокомплекс знаний, умений и способностей, необходимых компетентному учителю (получены на основе опроса экспертов, которыми были выбраны педагоги общеобразовательных учреждений Краснодарского края, имеющие педагогический стаж 10–25 лет) [6]:

-

• умение анализировать поведение, вычленять основные смысловые моменты;

-

• способность к рефлексии, восприимчивость к реакциям окружающих;

-

• способность к моделированию;

-

• умение и способность осознанно выбирать образцы и эталоны поведения и их самостоятельно «выстраивать» и «конструировать»;

-

• способность к целеполаганию: постановке целей, их иерархизации по степени необходимости и достаточности;

-

• определение адекватных средств в достижении поставленных целей;

-

• умения и навыки использования вспомогательных средств поведения для более эффективного решения поставленных коммуникативных и организационных задач;

-

• умение анализировать характер исполняемых учащимися учебных действий и определять степень их готовности к обучению;

-

• знание закономерностей саморегуляции, умение управлять собственными состояниями, а также овладение приемами и способами их регуляции и др.

Данные теоретические положения мы экспериментально проверили в рамках осуществления профессиональной подготовки будущих педагогов.

Для изучения особенностей формирования и проявления саморегуляции в аспекте становления компетентного выпускника педвуза было проведено исследование на базе ФГБОУ ВПО «Армавирская педагогическая академия». В рамках данного исследования осуществлялись диагностические и формирующие мероприятия.

В статье представлены диагностические результаты, полученные на выборке, состоящей из будущих педагогов – студентов различных курсов обучения (около 800 человек). Данные исследования анализировались с помощью методов математической статистики, в результате чего была определена достоверность различий.

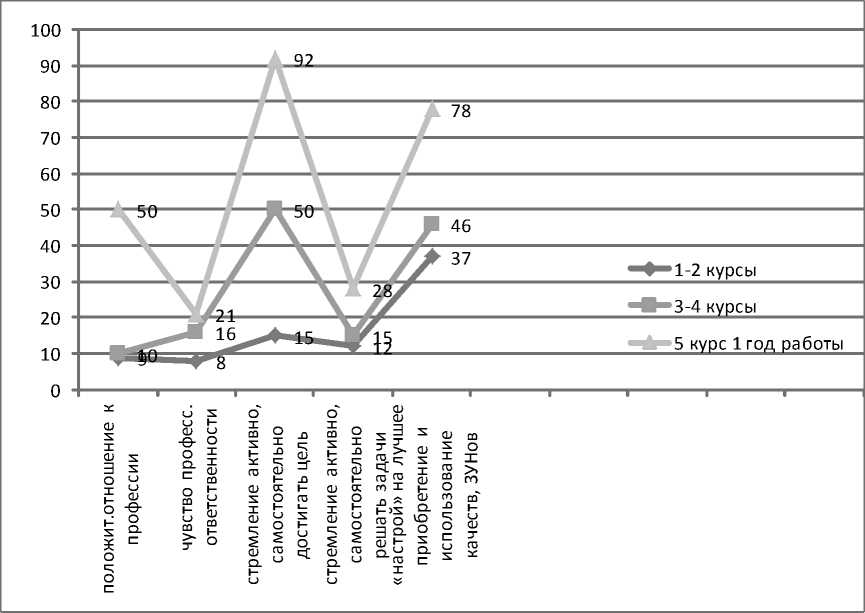

Исследование динамики развития содержания профессионального самосознания будущих педагогов осуществлялось путем анализа выделенных экспертами профессионально важных характеристик действий учителей (положительное отношение к профессии, чувство профессиональной ответственности, стремление активно, инициативно, самостоятельно достигать поставленной цели, решать задачи, установка, «настрой» на лучшее приобретение и использование качеств, знаний, умений, навыков и т.д.) (см. диаграмму 1).

В результате анализа было установлено, что у выпускников педвуза в структуру образа педагога вошли такие характеристики, как «дипломатичность», «энергичность», «оптимистичность» (13,4%), «альтруизм» (10,2%). При этом моделирование профессиональных действий будущих педагогов осуществлялось путем прогнозирования и проигрывания типичных педагогических ситуаций и планированием средств и способов достижения поставленных педагогических целей.

В динамике ценностных ориентаций профессиональной деятельности для третьекурсников основным является умение «управление собой», а для выпускников в модели личности педагога-профессионала – умения «управления собой в профессиональной сфере», «определения оптимальных средств в достижении целей», «выстраивания эффективной коммуникации в зависимости от целей и ситуации».

Диаграмма 1. Количественная представленность профессионально важных характеристик педагога у студентов различных курсов

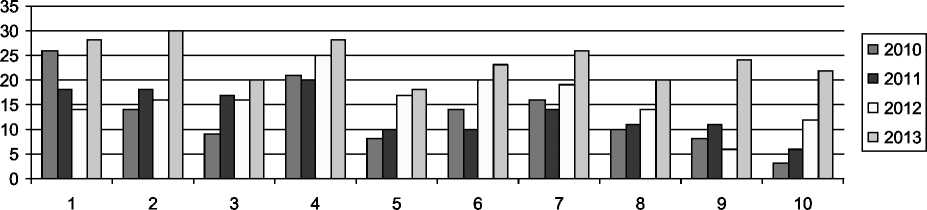

Диаграмма 2. Усредненная количественная представленность студентов выпускных курсов (разных наборов), отметивших высокий уровень развития проявлений саморегуляции (в %)

ВЕСТНИК 2015

На основе контент-анализа представлений студентов о себе в «портретах» учителя можно отметить следующий факт. В «портрете» учителя, составленном выпускниками, присутствует большее количество профессиональных характеристик педагога (в среднем в 4,7 раза больше) по сравнению с профессиональной наполненностью «портрета», составленного студентами 2-3 курсов. При этом количественное увеличение идет за счет умений, необходимых педагогу для оптимизации работы при обязательном внимании к сохранению собственного психического здоровья и здоровья остальных субъектов обра- зовательного процесса, а также таких характеристик, как «эмоциональная устойчивость», «способность к целеполаганию», «пластичность, практичность» (см. диаграмму 2).

Условные обозначения:

-

1 – способность к рефлексии, восприимчивость к реакциям окружающих.

-

2 – эмоциональная восприимчивость, эмоциональная устойчивость.

-

3 – ответственность, осознанность.

-

4 – общительность.

-

5 – критичность к содержательности «Образа Я».

ВЕСТНИК 2015

-

6 – самостоятельность.

-

7 – способность к целеполаганию.

-

8 – пластичность, практичность.

-

9 – рациональность.

-

10 – способность к моделированию условий.

Таким образом, в ходе экспериментального исследования было установлено активизирующее воздействие регулятивных умений на повышение эффективности профессионального становления будущего педагога. Подтверждением данного факта является значимый коэффициент корреляции между показателями профессиональной адаптации [7] начинающего учителя (выпускника педвуза) и регуляторной активностью (коэффициент составил 0,43 (p < 0,05)).

Проведенный теоретический анализ проблемы, а также результаты лонгитюдных эмпирических исследований позволяют использовать при характеристике компетентного педагога разработанные и апробированные нами уровни развития регулятивных умений и критерии их проявления в профессиональной деятельности (О.В. Белоус, 2010) [6].

Высокий уровень, характеризуется высокими показателями развития целеполагания, способностью к самостоятельному «конструированию» модели условий достижения цели и соответствующей программы исполнительских действий; способностью адекватно и оперативно корректировать содержание взаимодействия в соответствии с индивидуально-личностными особенностями участников педагогической ситуации и характером обстановки, высокими показателями эмоциональной устойчивости, рефлексии. Учитель видит и адекватно оценивает собственные личностно-профессиональные возможности в реализации педагогического взаимодействия, имеет содержательно наполненный профессиональный «Образ Я». Оптимально реализует стремление в личностном профессиональном росте, в самосовершенствовании.

Средний уровень характеризуется следующими проявлениями: педагог в состоянии представить структуру взаимодействия, его основные компоненты, но допускает неточности в интерпретации их содержания, знает требования, предъявляемые к педагогу, но не всегда в состоянии соответствовать им. Отдельные личностные и деятельностные проявления носят достаточно устойчивый характер и дают потенциальную возможность к использованию умений саморегуляции в педагогическом взаимодействии. Учитель видит пути личностного и профессионального самосовершенствования. Не всегда может создать модель значимых условий достижения цели и соответствующей программы исполнительских действий. Образ управляющих воздействий чаще приравнивается к профессиональному «Образу Я» и основан на оценке своих действий, без учета обратной связи с участниками взаимодействия.

Низкий уровень проявляется также в соответствующих характеристиках. В частности, педагог не в состоянии выделить особенности взаимодействия, компоненты педагогической деятельности, их составляющие. Личностные и деятельностные проявления не обеспечиваются умениями саморегуляции в педагогическом взаимодействии. Плохо учитываются изменения ситуации, он не способен быстро и практично перестроить ситуацию, приспособиться к ней, что ведет к рассогласованию действий, а в дальнейшем – к более частому появлению критических ситуаций в ходе работы. Общительность проявляется высоким уровнем разговорчивости, а не умением построить ситуацию взаимодействия, регулировать ход ее развития. Отдельные личностные и деятельностные проявления саморегуляции не носят устойчивого характера.

Итак, в результате проведенного нами теоретико-экспериментального исследования установлено, что на этапе вузовского обучения возможно определение качества и степени сформированности профессионально значимых свойств личности, обеспечивающих в дальнейшем эффективную деятельность психически здорового, компетентного педагога. Формирование умений саморегуляции является необходимым условием профессионального становления педагога и закладывает основы его эффективной работы в школе и вузе.

Список литературы Повышение эффективности становления педагога в аспекте формирования саморегуляции

- Климов Е.А. Психология профессионала. -М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.

- Митина Л.М. Формирование профессионального самосознания учителя//Вопросы психологии. -1990. -№ 3. -С. 58-63.

- Каширин В.П. Мотивация учебно-познавательной деятельности//Вестник Российского нового университета. -2013. -№ 1. -С. 44-48.

- Конопкин О.А., Моросанова В.И. О регуляторном подходе к систематике профессий в целях профконсультации и профориентации//Психологические проблемы трудовой подготовки учащихся: психология и высшая школа: тез. докл. к VII Всесоюзн. съезду общества психологов СССР. -М., 1989. -С. 62.

- Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности и подготовка к профессиональному самоопределению//Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие. -М., 1998.

- Белоус О.В. Саморегуляция педагога в образовательном процессе: монография. -М., 2010.

- Каширин В.П. Проблема адаптации в психологии//Вестник Российского нового университета. -М., 2006. -№ 10. -С. 4-10.