Повышение экологичности промышленного животноводства

Автор: Андреев Л.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены негативные последствия перехода отечественного животноводства на промышленную основу, одним из которых является повышение экологической нагрузки на окружающую среду. Обоснованным является высокоэффективная очистка и обеззараживание вытяжного вентиляционного воздуха животноводческих помещений. Сравнение воздушных фильтров выявило очевидное преимущество двухступенчатого мокрого электрофильтра, промышленные испытания которого показали высокую эффективность по очистке воздушной среды животноводческих помещений от пыли, микроорганизмов и вредных газов.

Экологическая нагрузка, очистка вытяжного воздуха, электрофильтр, промышленное животноводство, очистка от пыли, обеззараживание, очистка от вредных газов

Короткий адрес: https://sciup.org/14084061

IDR: 14084061 | УДК: 631.95

Текст научной статьи Повышение экологичности промышленного животноводства

Введение. Мировое производство мяса в последние 50 лет росло быстрыми темпами, в том числе благодаря росту народонаселения и уровня доходов. Менялась структура питания: в мире стали больше потреблять белка животного происхождения. В семь раз увеличилось производство мяса птицы, более чем в три раза увеличилось производство свинины, по мясу КРС также отмечается положительная динамика роста. И по прогнозам, до 2020 года планируется сохранить тенденцию к увеличению объёмов производства мяса.

В России ситуация становится похожей на общемировую. В свое время, когда у нас было большое поголовье, более 40 % в производстве приходилась на мясо крупного рогатого скота. Мясное птицеводство занимало лишь 18 % в мясной промышленности. Но ситуация давно изменилась, и сегодня на мясо птицы приходится почти 43 % рынка, на свинину – 32 %, а доля говядины продолжает снижаться.

Эта картина соответствует структуре потребления мяса в России, которая отражает экономическую доступность птицы в отличие от говядины и свинины.

В свою очередь, в перспективе развития мясного животноводства РФ до 2020 г. запланирован рост производства мяса по основным направлениям. Так, объёмы производства мяса говядины планируется увеличить на 10 %, свинины – на 62, мяса птицы – на 40 % [1].

С ростом производства и потребления мяса в России происходит одновременное снижение импорта. Это связано, в первую очередь, с активным ростом объемов производства мяса птицы и свинины, а также с более жесткими ограничениями импорта.

Однако отечественным производителям мяса сложно конкурировать с западными фермерами, прежде всего по причине использования экстенсивных, ресурсозатратных технологий. Например, в свиноводстве – низкие показатели выхода деловых поросят, низкие показатели прироста, высокий падёж, высокая конверсия корма и т. д.

Одной из основных причин таких низких производственных показателей являются последствия перехода промышленного животноводства России на промышленную основу. В результате чего резко выросла концентрация поголовья животных на ограниченном пространстве, что привело к значительному ухудшению качества воздушной среды животноводческого помещения, так как в процессе жизнедеятельности животных в замкнутом помещении воздух загрязняется аммиаком, сероводородом, углекислым газом, органическими соединениями и пылью.

И, как следствие, это стало причиной ряда серьёзных проблем, без решения которых дальнейшее прогрессивное развитие мясного животноводства затруднительно: повышение экологической нагрузки на окружающую среду, рост риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём, высокое энергопотребление производства (до 32 % всех энергозатрат животноводства связаны с микроклиматом), а также ухудшение условий труда для обслуживающего персонала (рис. 1).

Рис. 1. Последствия перехода животноводства на промышленную основу

Вред, наносимый воздушной среде крупными животноводческими и птицеводческими комплексами, заключается в загрязнении воздушного бассейна над территорией комплексов и в их окрестностях веществами с неприятными запахами, пылью, различными антибиотиками, вакцинами и иммунными сыворотками, используемыми в больших количествах в технологических процессах животноводства и птицеводства.

Для животноводческих комплексов характерна высокая концентрация пыли и микроорганизмов в воздушной среде помещений. Так, концентрация пыли может достигать 40 мг/м3 и выше, а микроорганизмов – до 1,5·106 мкрб.тел/м3 и более. Из возможных путей передачи инфекции наибольшую опасность представляет аэрогенный путь, поскольку является одним из основных для большинства инфекционных заболеваний животных и птицы и наиболее сложным для контроля.

Выделяемые во внешнюю среду с помощью вытяжной вентиляции газы, пыль и микроорганизмы распространяются по горизонтали на довольно большие расстояния, в зависимости от мощности вытяжной вентиляции, объемно-планировочных решений, метеорологических условий и др.

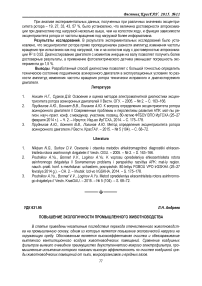

На диаграмме (рис. 2) представлены данные по концентрации микроорганизмов и аммиака в воздушной среде в зависимости от расстояния до крупных животноводческих комплексов. При изучении загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами установлено, что значительные концентрации наблюдались на расстоянии 2-3 км от животноводческих помещений. Все это создает постоянную угрозу заноса возбудителей инфекционных болезней и распространения их на животноводческом комплексе [2–4].

Y — концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе;

X - расстояние от комплекса, м

Рис. 2. Концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе в зависимости от расстояния до животноводческого комплекса

Положение большинства животноводческих комплексов усугубляется тем, что они построены с грубейшими нарушениями зоогигиенических нормативов, касающихся предотвращения распространения инфекций аэрогенным путем. Как правило, основные нарушения заключаются в следующем:

-

• компоновка и расположение производственных помещений зачастую выполнены без учета направления господствующих ветров;

-

• значительно занижены рекомендуемые величины санитарных разрывов между основными производственными зонами и помещениями;

-

• приточно-вытяжные системы вентиляции организованы без учета рекомендаций, позволяющих уменьшить количество микрофлоры, переносимой воздушными потоками из одного объекта в другой.

Ущерб, причиняемый различными инфекционными заболеваниями в виде повышенного отхода животных и снижения их продуктивности, может достигать 15–25 % себестоимости продукции.

В то же время неблагоприятное состояние воздушной среды отрицательно сказывается на состоянии здоровья работников животноводческих ферм. Так, по данным Саратовского НИИ гигиены села и клиники профзаболеваний, работники животноводческих ферм, находящиеся под пылевым воздействием, средняя концентрация которого достигает 19 мг/м3, а в некоторых местах достигает 30 мг/м3, что превышает ПДК в 6–10 раз, в течение 3 лет и более, как правило страдают хроническими бронхитами, бронхиальной астмой и т. д., что приводит к частичной потере трудоспособности, различным группам инвалидности, сокращению жизни.

Современные технологии содержания животных предъявляют высокие требования к микроклимату в животноводческих помещениях. По мнению специалистов животноводства и технологов, зависимость продуктивности животных от параметров микроклимата достигает 30 %. Отклонение параметров микроклимата приводит к снижению удоев молока, прироста живой массы, сохранности молодняка, снижению яйценоскости и увеличению расхода кормов.

В настоящее время оптимальные параметры воздушной среды животноводческих помещений достигаются за счёт использования механической принудительной приточно-вытяжной вентиляции, с помощью которой из помещений с вентиляционным воздухом в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ, и важность проблемы загрязнения окружающей среды становится очевидной.

Цель исследований : создание вентиляционных систем, которые бы обеспечивали необходимые зоогигиенические условия содержания животных в сочетании с комплексом научных и практических мероприятий, снижающих экологическую нагрузку на окружающую среду при создании оптимального микроклимата.

Объекты и методы исследований . Для очистки вытяжного вентиляционного воздуха используются воздушные фильтры. Современное производство предоставляет широкую линейку воздушных фильтров и фильтрующих элементов, имеющих различные технологические и конструктивные параметры, сравнение которых показывает очевидное преимущество электрофильтров (рис. 3).

Электрофильтры имеют ряд преимуществ, таких как:

-

• низкое аэродинамическое сопротивление;

-

• высокая степень очистки от частиц размером 10–0,01 мкм и менее;

-

• возможность регенерации фильтрующего элемента;

-

• возможность автоматизации всех процессов очистки;

-

• малое собственное потребление электроэнергии;

-

• низкая себестоимость очистки.

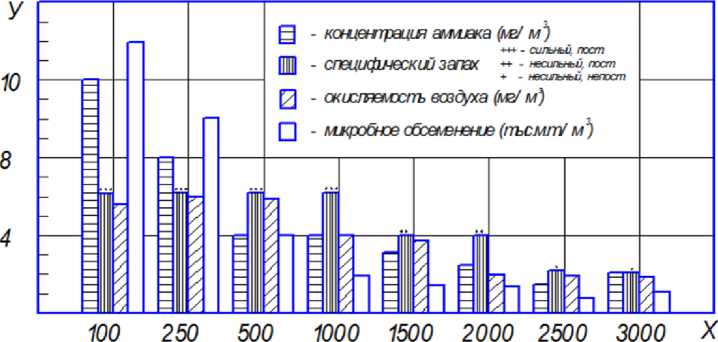

В основу действия электрофильтра положен коронный разряд, в поле которого происходит зарядка взвешенных в очищаемом воздухе частиц и их осаждение на осадительных электродах под действием электрических сил.

Рис. 3. Однозонный электрофильтр

Нельзя также исключить возможность прямого бактерицидного (изоэлектрического эффекта) и бактериостатического воздействия сильных электростатических полей на микроорганизмы. Необходимо отметить, что атомарный кислород, образующийся при ионизации воздуха, как и озон, является мощным окислителем. Воздействие этих агентов на молекулы органических веществ, являющихся носителями запахов в воздухе, создает эффект дезодорации.

Однако из-за высокой концентрации пылевых частиц и вредных газовых составляющих в удаляемом воздухе электрофильтры должны обладать высокой пылеёмкостью, способностью к непрерывной регенерации осадительных электродов от осевших на них пылевых частиц, а также обеспечивать высокоэффективное обеззараживание удаляемого вентиляционного воздуха.

Такими качествами обладает двухступенчатый мокрый однозонный электрофильтр (ДМЭФ), специально разработанный при сотрудничестве Челябинской государственной агроинженерной академии и Государственного аграрного университета Северного Зауралья [5–7].

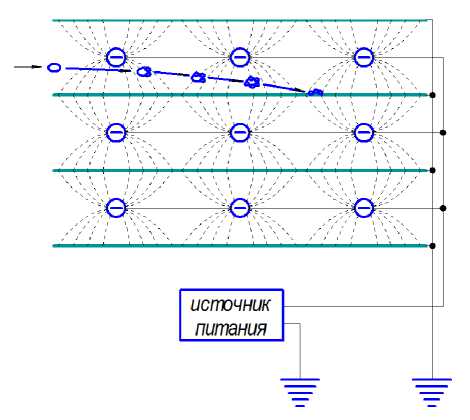

Каждая ступень ДМЭФ состоит из двух основных частей: верхней части с коронирующими электродами и нижней части с емкостью для омывающей жидкости (рис. 4).

Рис. 4. Схема двухступенчатого мокрого электрофильтра:

(для 1-й и 2-й ступеней ДМЭФ соответственно): h i , h 2 - межэлектродное расстояние, м;

U i , U 2 - скорость воздушного потока, м/с; l i , I 2 - активная длина электрофильтра;

1 - коронирующие электроды; 2 - осадительные электроды

Осадительные электроды, вращаясь с определенной скоростью на валу электрофильтра, постоянно смачиваются жидкостью в нижней части электрофильтра. Конструкция данного электрофильтра позволяет непрерывно очищать осадительные электроды от осевшего аэрозоля, а также очищать фильтруемый воздух от вредных газовых составляющих за счёт озона и жидкости, покрывающей осадительные электроды.

Конструктивное отличие первой и второй ступени в общем случае заключается в различии: межэлектродных расстояний (h 1 ≠ h 2 ), что позволяет повысить эффективность тонкой очистки от пыли и микроорганизмов, в составе омывающей жидкости осадительные электроды; активной длины электрофильтра ( l 1 ≠ l 2 ); скорости воздушного потока ( u 1 ≠ u 2 ).

Первая ступень (ступень грубой очистки) предназначена для очистки воздуха от крупнодисперсного аэрозоля, микроорганизмов, i-го вредного газа (основная очистка) и j-го вредного газа. Вторая ступень (ступень тонкой очистки) обеспечивает очистку от мелкодисперсного аэрозоля, j-го вредного газа (основная очистка) и доочистку от пыли, микроорганизмов, i-го газа.

Результаты исследований. В результате теоретических исследований были выведены выражения для определения эффективности очистки воздушной среды животноводческого помещения от пыли (1), микроорганизмов (2) и вредных i-го (3) и j-го (4) газов двухступенчатыми мокрыми электрофильтрами [8]:

П п = 1 - ехр

l

wh + wh h i h 2

ПКОЕ = 1 - (1 “[1 - (1 “Пп 1)0’66 ]) ’ (1 “[1 - (1 - Пп 2)0’66 ]),(2)

П = 1 - exp

П = 1 — exp

1 ( J i 1 I 7 i 1 I ]2 2 I 7 i 2A

~ ( k О з' + k ОЖ 1 + k О " + k ОЖ 2 )

1 ( k 1O' + kj 1ОЖ1 )“ ~ ( kj 20" + kj 2 ОЖ 2 ) u1 3 u

Из данных выражений видно, что эффективность очистки зависит от конструктивных параметров электрофильтра, таких как длина активной части осадительного электрода l и межэлектродного расстояния h , от скорости воздушного потока u , напряжённости электрического поля, а также коэффициентов абсорбции вредных газов омывающей жидкостью k ОЖ и коэффициентов окисления вредных газов озоном k О3 .

Системы очистки вытяжного вентиляционного воздуха на основе ДМЭФ прошли комплексные производственные испытания в свинокомплексах Челябинской и Тюменской областей, в частности в свинокомплексе ООО «Каштак», Красногорском свинокомплексе и свинокомплексе ООО «Согласие» [9, 10].

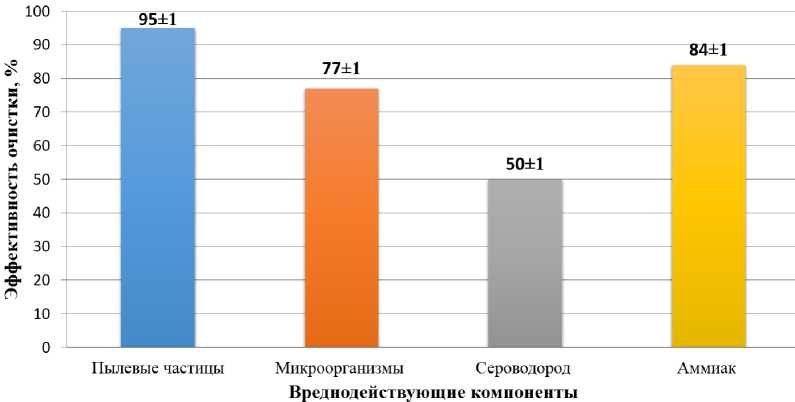

Производственные испытания показали высокую эффективность по очистке вытяжного вентиляционного воздуха животноводческих помещений от пыли (до 95 %), микроорганизмов (до 77 %), сероводорода (до 50 %) и аммиака (до 84 %) (рис. 5).

Рис. 5. Эффективность ДМЭФ по очистке вентиляционного воздуха

Выводы

-

1. Актуальность проблемы очистки и обеззараживания вытяжного вентиляционного воздуха животноводческих помещений от пыли, микроорганизмов и вредных газов не поддаётся сомнению.

-

2. Для животноводческих помещений разработан специальный двухступенчатый мокрый электрофильтр, позволяющий производить высокоэффективную очистку и обеззараживание вытяжного вентиляционного воздуха.

-

3. Комплексные производственные испытания опытного образца ДМЭФ показали высокую эффективность по очистке вытяжного вентиляционного воздуха животноводческих помещений от пыли (до 95 %), микроорганизмов (до 77 %), сероводорода (до 50 %) и аммиака (до 84 %).

Список литературы Повышение экологичности промышленного животноводства

- Юшин С.А. Россия в мировом производстве и торговле мясом. Состояние и перспективы после вступления в ВТО//Стратегия развития мясной промышленности России в условиях глобализации мировой экономики: мат-лы II Междунар мясного конгресса. -М., 2012. -URL: http://sfera.fm/articles/myasnaya-promyshlennost-rossii-v-mirovom-proizvodstve.

- Возмилов А.Г. Электроочистка и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве: автореф. дис.. д-ра техн. наук. -Челябинск, 1993. -37 с.

- Анализ систем очистки воздуха в животноводческих и птицеводческих комплексах/А.Г. Возмилов, В.Б. Файн, Л.Н. Андреев //Электротехнические и информационные комплексы и системы. -2014. -Т. 10. -№ 4. -С. 45-51.

- Очистка вентиляционного воздуха свиноферм/А.А. Дмитриев, А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев //Свиноводство. -2015. -№ 2. -С. 19-20.

- Андреев Л.Н. Разработка и исследование мокрого однозонного электрофильтра для очистки рециркуляционного воздуха животноводческих помещений: автореф. дис. канд. техн. наук. -Челябинск, 2010. -24 с.

- Пат. 2343362. Российская Федерация, МПК F24F3/16. Мокрый однозонный электрофильтр/Возмилов А.Г., Мишагин В.Н., Андреев Л.Н., Астафьев Д.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный агроинженерный университет». -№ 2007124044/06; заяв. 26.06.2007; опубл. 10.01.2009; приор. 26.06.2007.

- Об основных задачах, решаемых при проектировании мокрых электрофильтров/А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев, А.А. Дмитриев //Электротехнические и информационные комплексы и системы. -2014. -Т. 10. -№ 1. -С. 24-28.

- Разработка полной методики расчёта эффективности очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и вредных газов с помощью двухступенчатого мокрого электрофильтра/А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев, А.А. Дмитриев //Электротехнические и информационные комплексы и системы. -2013. -Т. 9. -№ 4. -С. 60-65.

- Энергосберегающие технологии микроклимата/А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев, Н.И. Смолин //Свиноводство. -2014. -№ 8. -С. 52-55.

- Результаты производственных испытаний мокрого электрофильтра/А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев, Д.В. Астафьев //Вестн. КрасГАУ. -2013. -№ 8. -С. 185-191.