Повышение экономики благосостояния как направление социально-экономического развития

Автор: Валиева Л.М.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-1 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106494

IDR: 140106494

Текст статьи Повышение экономики благосостояния как направление социально-экономического развития

Достижения стабильности социально-экономического развития в национальной экономике в значительной степени зависят от способности регулятора обеспечить восстановление и рост количественных и качественных параметров благосостояния общества.

Государство благосостояния с позиций современной экономической теории рассматривается как совокупность институтов, осуществляющих регулирование социально-экономической сферы общества в целях реализации политики занятости, обеспечения высоких доходов и стабилизации цен. Фактором достижения указанных целей является расширение демократии, наделение всех членов общества социальными правами, что предполагает реализацию государством функции гаранта социальной справедливости.

Учитывая, что для современного российского социума характерны такие черты, как «рост разрыва в доходах массовых слоев и «верхушки»; формирование институтов массового общества на основе дихотомии «масса-элита», сложение разнообразных связей зависимости, запирающие эффекты «институциональных ловушек» [3, с.147], можно констатировать наличие объективного противоречия между должным (высоким качеством институтов и элит) и реальностью запирающих эффектов институциональных ловушек (низкое качество институтов и нежелание элит лишаться собственных привилегий ради всеобщего благосостояния).

Так, изучая равномерное распределение благ в обществе, Э.Стокхаммер и др. пришли к выводу, что оно является непременным условием формирования общественного благосостояния, что, в свою очередь, предполагает возможность как для индивида, так для общества в целом быть активным субъектом распределения благ [1].

В настоящее время в России больше половины населения (до 75 %) получает доходы ниже среднего уровня (таблица 1).

Таблица 1

Соотношение средних душевых ВВП по частям выборки в некоторых странах

|

Страна |

Средний душевой ВВП (д) по всей выборке |

Средний душевой ВВП (д) по 10 % беднейшего населения* |

Средний душевой ВВП (д) по 10 % богатейшего населения* |

2 - 3 Отношение столбцов 4 - 2 |

|

США |

35750 |

6790 |

106890 |

0,41 |

|

Канада |

29480 |

7370 |

73700 |

0,50 |

|

Германия |

27100 |

8670 |

59890 |

0,56 |

|

Япония |

26940 |

12930 |

58460 |

0,44 |

|

Франция |

26920 |

7540 |

67570 |

0,48 |

|

Великобритания |

26150 |

5492 |

74530 |

0,43 |

|

Италия |

26430 |

6080 |

70830 |

0,46 |

|

Россия |

8230 |

1480 |

29630 |

0,32 |

|

Китай |

4580 |

820 |

15160 |

0,36 |

|

Индонезия |

3230 |

1160 |

9210 |

0,35 |

|

Индия |

2670 |

1040 |

7320 |

0,35 |

Из таблицы 1 следует, что разрыв в децильных показателях дифференциации доходов между богатыми и бедными жителями России в 2009 г. составил 20 раз. По квантильным показателям распределения доходов Россия демонстрирует ту же самую тенденцию (таблица 2).

Таблица 2

Динамика индекса Джини за 2000-2012 г.г. [2]

|

Страна |

Год |

Удельный вес доходов по 20 % группам населения, в % от общего объема доходов |

Коэф-т Джини |

||||

|

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

5-я |

% |

||

|

Швеция |

2000 |

9,1 |

14,0 |

17,6 |

22,7 |

36,6 |

25,0 |

|

Финляндия |

2008 |

9,6 |

14,1 |

17,5 |

22,1 |

36,7 |

26,8 |

|

Белоруссия |

2008 |

9,6 |

14,3 |

17,7 |

22,4 |

36,0 |

27,2 |

|

Украина |

2008 |

7,5 |

12,3 |

16,7 |

22,5 |

41,0 |

27,5 |

|

Болгария |

2007 |

8,7 |

13,7 |

17,2 |

22,1 |

38,3 |

45,3 |

|

Россия |

2011 |

5,2 |

9,9 |

14,9 |

22,6 |

47,4 |

41,6 |

|

США |

2007 |

5,4 |

10,7 |

15,7 |

22,4 |

45,8 |

45,0 |

|

Китай |

2009 |

4,7 |

9,0 |

14,2 |

22,1 |

50,0 |

48,0 |

|

Мексика |

2008 |

4,3 |

8,3 |

12,6 |

19,7 |

55,1 |

51,7 |

|

Бразилия |

2012 |

2,6 |

6,2 |

10,7 |

18,4 |

62,1 |

51,9 |

Как видно из таблицы 2, на квантиль самых богатых по итогам 2011 г. приходится 47,4 % (свыше 27 тыс.руб.) от общего объема доходов (им з нее на 10 % населения с наивысшими доходами – 30,6 % (свыше 45 тыс.руб.)). В то время как на самый «бедный» квантиль приходится 5,2 % от общего объема доходов, что составляет менее 5 тыс.руб.

Вместе с тем, даже доходы экономически активного населения России далеки от критериев всеобщего благосостояния. К тому же бедность в России приобретает застойный характер, когда люди в течение пяти и более лет получают доходы ниже прожиточного минимума. По прогнозам Министерства экономического развития, этот тип бедности при благоприятных экономических показателях за 20 лет (с 2000 г. по 2020 г.) может сократиться лишь на 1-2 процента, и, наоборот, в случае неблагоприятной конъюнктуры возрастет в 2 раза. [2].

Следует отметить, что в «Стратегии 2020» выделен ряд мер, направленных на повышение экономики благосостояния, в частности:

-

- снижение уровня социального и имущественного неравенства населения;

-

- содействие росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне доходов населения;

-

- повышение качества жизни путем обеспечения доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности;

-

- повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;

-

- создание условий для ведения здорового образа жизни, стимулирования рождаемости и снижения смертности населения;

-

- обеспечение доступности современного образования и здравоохранения;

-

- поддержка социально значимой трудовой занятости,

совершенствование системы защиты от безработицы;

-

- повышение квалификации и качества трудовых ресурсов;

-

- развитие пенсионной системы;

-

- внедрение норм социальной поддержки отдельных категорий граждан;

-

- развитие жилищного строительства и повышение качества жилищнокоммунального обслуживания;

-

- развитие национальной инновационной системы и модернизация приоритетных секторов национальной экономики;

-

- антимонопольное регулирование и поддержка конкурентной политики;

-

- достижение устойчивости финансово-банковской системы и ее совершенствование;

-

- укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы. [5].

При выработке направлений социально-экономических реформ в России, акцент должен быть сделан, наряду с количественными составляющими экономического благосостояния, и на его качественные параметры как необходимое условие оптимальности экономической системы.

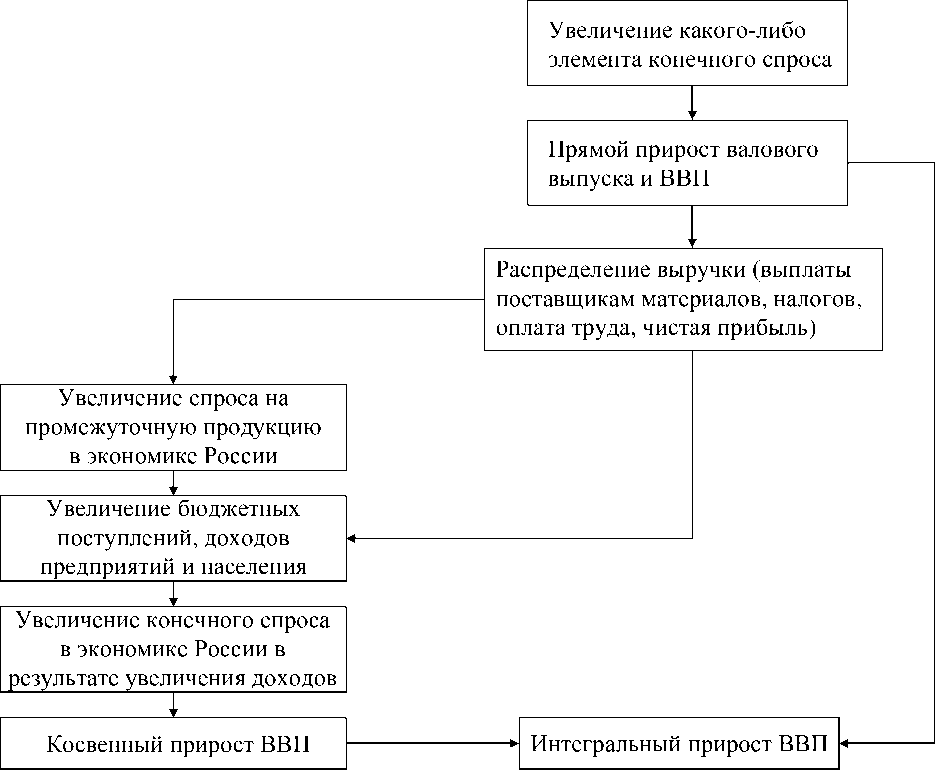

Механизм функционирования рынка несовершенной конкуренции и общественное благосостояние представляют собой две взаимосвязанных сферы жизнедеятельности общества, оказывающих друг на друга стимулирующее воздействие, выражающееся в возрастании спроса на основе повышения качества товаров и услуг. В результате возникает мультипликативный эффект, способствующий росту индивидуального и общественного благосостояний [4, с.47].

На рис.1. представлена схема взаимосвязей в модели мультипликатора.

Рис. 1. Схема взаимосвязей в модели мультипликатора [ 4, с.48 ]

Как видно из рис.1, рост доходов населения способствует увеличению сберегаемой части, благодаря чему финансовые институты получают возможность решения проблемы недостаточной капитализации.

Итак, достижение качественных характеристик экономического роста невозможно без кардинальной модернизации экономики посредством создания инновационной среды, в том числе в финансовой и банковской сферах, что предполагает необходимость повышения конкурентоспособности финансовой и банковской систем за счет реальной институционализации банков развития, расширения поля деятельности специализированных банков, инвестиционных фондов, институтов поддержки банковских инноваций и др.