Повышение энергетической эффективности низконапорных гидроузлов посредством использования гидротаранной установки

Автор: Бакунин В.В., Пташкина-гирина О.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Энергообеспечение и энерготехнологии

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

В качестве более полного использования гидравлической энергии низконапорных гидроузлов сельскохозяйственного назначения авторами статьи предложено применять в качестве водоподъемного устройства гидротаран. Приведен расчет его основных параметров.

Напорный гидроузел, гидротаран, гидротаранная установка, ударный клапан, расходно-перепадная характеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/14083804

IDR: 14083804 | УДК: 621.311.212

Текст научной статьи Повышение энергетической эффективности низконапорных гидроузлов посредством использования гидротаранной установки

Введение . Территория Челябинской области – водораздел европейской части России и Западной Сибири – это район, где реки в основном начинают свое течение. Поэтому 98 % их них относятся к малым рекам с мощностью менее 2 тыс. кВт. Тем не менее энергия таких водотоков может быть использована на небольших энергетических установках. Особый интерес представляют многочисленные небольшие водохранилища сельскохозяйственного назначения.

По результатам ряда исследований, на территории Челябинской области находятся 412 гидроузлов, абсолютное большинство которых (97 %) низконапорные (с напором менее 10 м).

Анализируя гидрологический материал о режимах работы напорных гидроузлов области, был посчитан их гидроэнергетический потенциал, который определялся по полезному объему, составивший по области 77,5 млн кВт∙ч в год [1]. Самой многочисленной является группа малых водохранилищ (93 %) ёмкостью до 10 млн м3, а мощность таких малых водохранилищ составляет менее 10 кВт (табл. 1).

Гидроэнергетический потенциал напорных гидроузлов Челябинской области

Таблица 1

|

Потенциальная мощность, кВт |

Потенциал водохранилищ |

Потенциал естественного стока |

||

|

Количество водохранилищ |

Отношение к общему числу водохранилищ, % |

Количество водохранилищ |

Отношение к общему числу водохранилищ, % |

|

|

3000-1000 |

3 |

0,7 |

3 |

0,7 |

|

1000-100 |

10 |

2,4 |

18 |

4,4 |

|

100-10 |

27 |

6,6 |

52 |

12,6 |

|

<10 |

372 |

90,3 |

339 |

82,3 |

|

Итого |

412 |

100 |

412 |

100 |

Гидроэнергетический потенциал небольших водохранилищ может быть использован на гидротурбинных установках, а также на незаслуженно забытом гидравлическом таране. Это самонастраивающееся автоколебательное устройство, преобразующее кинетическую энергию части воды, поступающую в него, в потенциальную энергию избыточного давления за счёт периодически повторяющегося гидравлического удара.

Затраты сводятся на установку каптажного приёмника, питательной трубы (10–15 м) и собственно самого гидротарана. В эксплуатации гидротаран неприхотлив, технологически правильно изготовленный и требует иногда менять простейшие тарелки ударного и нагнетательного клапанов, подвергающихся ударной нагрузке. Так, один из первых гидротаранов, используемый в XYIII веке для подачи воды в систему водоснабжения предместья Парижа, проработал беспрерывно 60 лет с незначительной заменой некоторых подвижных частей. В СССР гидротараны различной мощности и конструкции серийно изготовлялись вплоть до 60-х годов XX века.

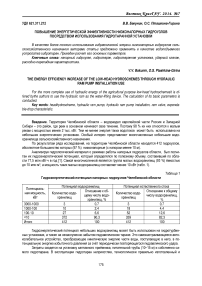

Рис. 1. Принцип устройства гидротарана. 1 – питательная труба; 2 – ударный клапан;

3 – нагнетательный клапан; 4 – воздушный колпак; 5 – нагнетательная труба;

6 – питательный резервуар (плотина)

Цель исследований . Применение гидравлического тарана в проектировании систем водоснабжения, орошения и энергоснабжения.

Задачи исследований . Получение аналитического выражения зависимости потребительского расхода гидротарана от потребного напора и параметров гидротаранной установки; проверка аналитической рас-ходно-перепадной характеристики путём проектирования, изготовления и испытания гидротарана.

Материалы и методы исследований . Первая задача решалась путем углублённого изучения теории гидроудара и работы гидротарана по источникам литературы [2, 3, 4]. За основу моделирования работы гидротарана была взята методика, предложенная В.М. Овсепяном [2]. В свёрнутом виде она изложена в [5]. Трудность в моделировании возникла в теоретическом определении коэффициента местного сопротивления узла ударного клапана ς кл . Нами была применена методика на основе принципа суперпозиции местных гидравлических сопротивлений [6].

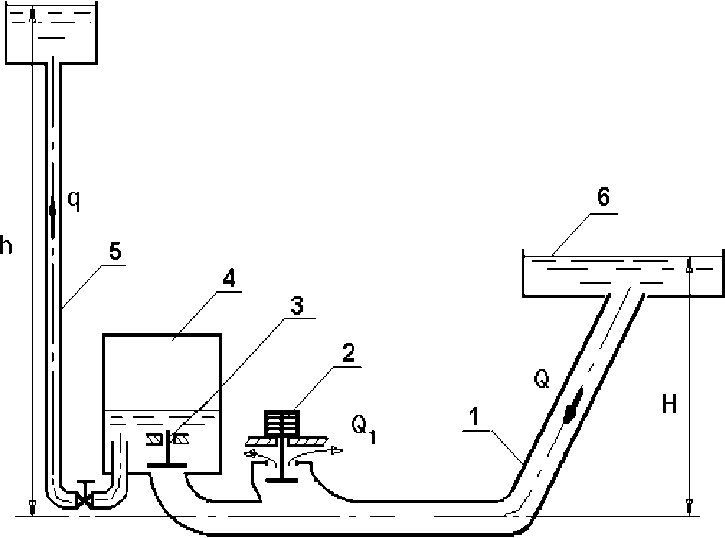

Вторая задача исследования решалась путём создания рабочих чертежей гидротарана, его изготовления и испытания. Методика эксперимента заключалась в имитации потребительского напора h регулировкой выходной задвижки 1 на различные давления, измеряемые манометром 12 на выходе гидротарана (рис. 2). При этом измерялись расход q гидротарана объёмным способом. Опыты проводились при разной регулировке хода y и массы m ударного клапана. Плотину имитировал бак 8, создающий напор H. Через трубу 4 с регулируемым вентилем 5 подавался расход Q , необходимый для поддержания постоянного напора H.

Рис. 2. Опытная установка: 1 – задвижка нагрузки; 2 – задвижка запуска; 3 – питательная труба;

4 – дополнительная труба; 5 – вентиль-регулятор расхода через питательную трубу;

6 – воздушный колпак гидротарана; 7 – мерная ёмкость для измерения расхода гидротарана;

8 – питательный бак; 9 – нагнетательный клапан; 10 – нагнетательная труба; 11 – ударный клапан;

12 – манометр; 13 – нагрузочные шайбы

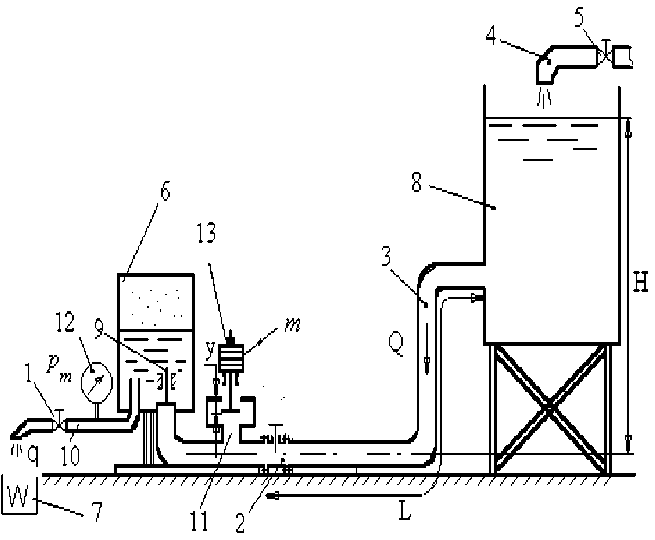

Результаты исследований их обсуждение . В результате анализа [2] и математических выкладок было получено аналитическое выражение зависимости выходного расхода гидротарана от параметров гид-ротаранной установки и настроек гидротарана:

q=г--------------- h — H + m 1+$ po $

2 g

2 arth J—

+ $ ++ $ j . 2 gm

— p$^

m 1+ $+$$

J poll $

1 + $^ m | h — H +--I

$^ po ) + $ +$ $ ^) 2 g

>

+2

m 1+ $+$$ poll $^

где q – расход (потребный, выходной) гидротарана; Н – напор питательного резервуара-плотины (высота падения воды в гидротаран); h – напор на выходе из гидротарана (высота подъёма воды); m – масса ударного клапана с учётом трения; о - площадь сечения питательной трубы; $ кл - коэффициент местного гидравлического сопротивления узла ударного клапана; $ тр - коэффициент гидравлического сопротивления питательной трубы (от питательного резервуара-плотины до узла ударного клапана); параметры материала трубы и свойства жидкости; E - модуль упругости материала трубы; в = — - отношение диаметра пита- тельной трубы d к толщине стенки трубы 8; K - модуль упругости жидкости (воды); p - плотность жидкости (воды); a0 – скорость распространения звуковой волны в жидкости (скорость звука в жидкости); g – ускорение свободного падения.

Проверка формулы (1) в сравнении с методикой В.М. Овсепяна [2] осуществлялась программированием в системе Mathcad. Результаты оказались идентичны.

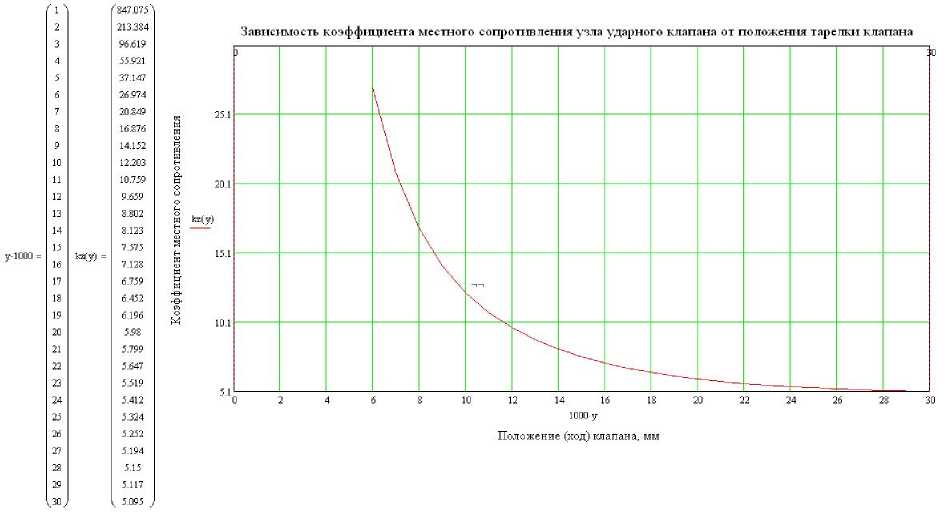

В результате применения методики, изложенной в [6], была получена теоретическая зависимость коэффициента местного сопротивления узла ударного клапана $ кл от регулировки хода ударного клапана у для данного типа конструкции: $кл = $0 + $( у). Для данной конструкции ударного клапана полученная за- висимость теоретического значения коэффициента местного сопротивления ударного клапана от регулировки хода представлена на рис. 3. Диаметр выходного отверстия клапана равен 100 мм.

Рис. 3. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ударного клапана от регулировки хода ударного клапана

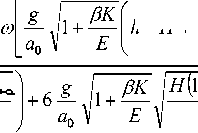

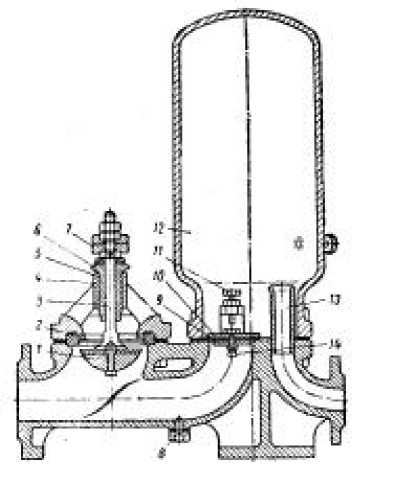

Для решения второй задачи исследования при проектировании и изготовлении за основу была взята схема конструкции гидротарана Трембовельского ТГ-1 с питательной трубой 100 мм (типоразмер арана) (рис. 4).

Рис. 4. Гидротаран ТГ-1

Оригинальная технология изготовления основывалась на токарных и сварочных работах. Было создано 2 листа сборочного чертежа гидротарана, полный набор чертежей деталировки и спецификация. Изготовленный гидротаран представлен на рис. 5.

Рис. 5. Вид работы изготовленного гидротарана

По вышеизложенной методике проведения опыта были получены следующие результаты (табл. 2) для напора H=2,7 м и длины питательной трубы L=8,2 м.

Опытные данные

Таблица 2

|

Показатель |

Количество нагрузочных шайб |

||||||||||

|

6 |

3 |

||||||||||

|

Ход ударного клапана, y, мм |

15 |

22 |

26 |

26 |

|||||||

|

Давление на выходе, p m , кгс/см2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

Производительность (расход) гидротарана, q, л/мин |

50 |

12 |

60 |

25 |

9 |

67 |

27 |

12 |

60 |

20 |

4,5 |

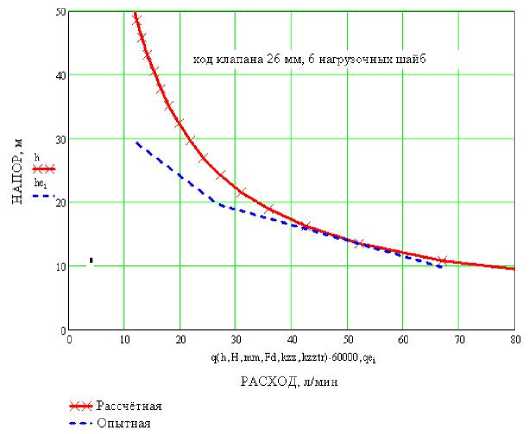

Используя формулу (1), диаграмму определения коэффициента сопротивления узла ударного клапана на рис. 3, рассчитав коэффициент сопротивления питательной трубы и опытные данные табл. 2, были построены сравнительные расходно-перепадные характеристики теоретической зависимости и опытной. На рис. 6 представлены характеристики при регулировке хода ударного клапана на 26 мм и при 6 нагрузочных шайбах.

Рис. 6. Расходно-перепадная характеристика гидротарана

Заключение . Расчёты по зависимости (1) и методики [2] совпадают. Значит вывод (1) правильный. Сравнительные графики на рис. 6 показывают, что при малых напорах теоретический расчёт вполне применим даже при малых длинах питательной трубы (8,2 м). Длина трубы играет существенную роль. При коротких трубах происходит непрямой гидравлический удар (время прохождения ударной волны от тарана к баку и обратно меньше времени закрытия ударного клапана), что особенно отражается при больших выходных напорах. Напор существенно снижается. Этим и объясняется расхождение теоретической и опытной кривых при больших напорах в проведенном эксперименте. В литературе [2] и других источниках приводятся рекомендации, из которых следует, что длина питательной трубы для подобных таранов должна составлять 10– 15 м для обеспечения прямого гидроудара. Поэтому необходимо провести уточняющие эксперименты с большей длиной трубы.

Используя методику определения коэффициента гидравлического сопротивления ударного клапана [6] и зависимость (1), появилась полная возможность проектировать гидротаран под местные условия напора плотины с необходимым расходом потребителю с учётом регулировки работы тарана по массе и ходу ударного клапана.

Выражение (1) позволяет оптимизировать, во-первых, выбор типоразмера тарана по всем параметрам, во-вторых, регулировку тарана по ходу и массе ударного клапана на максимальный выходной расход. Это дает возможность проектировать гидротаран в системах водоснабжения и орошения. Его применение экономит на установке насосной станции, текущих затратах на электроэнергию.