Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в современных условиях социально-экономического развития

Автор: Мельникова Елена Витальевна, Мельников Антон Сергеевич, Новоженина Екатерина Михайловна, Моисеева Ксения Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (45), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные факторы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий и влияние современной экономической ситуации в России и Волгоградской области на дальнейшее развитие предприятий промышленного сектора.

Конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, показатели конкурентоспособности, инновационное развитие, технологическая конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14822478

IDR: 14822478

Текст научной статьи Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в современных условиях социально-экономического развития

Современные условия интеграции России в мировую экономику требуют от каждого предприятия не только сохранения своих позиций на внутреннем рынке, но и выхода на внешние рынки. Для этого нужно производить продукцию в соответствии с мировыми стандартами качества. Качество выпускаемой продукции с учетом произведенных затрат считается одним из основных показателей конкурентоспособности предприятия и залогом его эффективного функционирования.

Особенно актуальным становится этот вопрос для предприятий промышленной отрасли, поскольку обеспечение высокого производственного и инновационного уровня позволит им обеспечить технологические и энергетические конкурентные преимущества, которые в дальнейшем создадут фундаментальные условия для их эффективного функционирования и устойчивого развития в меняющихся условиях российской экономики.

Одним из основных способов решения этой проблемы, по мнению авторов, является сочетание современных методов управления, разработки долгосрочных программ развития и внедрения стимулирующих действий с целью создания условий для развития наиболее востребованных промышленных предприятий и отраслей.

Главным фактором поддержания необходимого уровня конкурентоспособности предприятия в условиях стремительных изменений внешней среды является обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ на уровне не ниже достигнутого конкурентами. Конкурентоспособность продукции является весомым критерием целесообразности выхода предприятия на рынок, условием эффективного осуществления хозяйственных операций и составляющей выбора средств и методов производственной деятельности. Обеспечение высокой конкурентоспособности продукции является залогом коммерческого успеха предприятия.

Конкурентоспособность продукции проявляется в процессе ее реализации как товара и определяется потребителем. Сущность конкурентоспособности продукции проявляется в основном через три группы показателей, по которым она оценивается:

-

• Полезность продукции (качество, эффект от использования);

-

• Затраты потребителя при удовлетворении его потребности продукцией (цена товара на момент его покупки, затраты на использование, ремонт, утилизацию);

-

• Пригодность продукции к предложению (способ продвижения товара на рынок, условия платежа, каналы сбыта, сервисное обслуживание) [1, с. 159].

Таким образом, конкурентоспособность должна рассматриваться как относительная характеристика, отражающая ее отличие от продукции конкурента по степени соответствия одинаковой потребности и по затратам на ее удовлетворение.

Существует много подходов к обеспечению конкурентоспособности продукции промышленного предприятия. На взгляд авторов, метод программно-целевого управления является одним из наиболее продуктивных, так как имеет комплексный характер. Сущность программно целевого управления состоит в том, что достижение определенных результатов и целей осуществляется при помощи реализа- ции целевых комплексных программ [6, c. 44]. Этот метод планирования и управления применяется на государственном, региональном и отраслевом уровнях уже длительное время и характеризуется высокой эффективностью.

При разработке методики программно-целевого управления конкурентоспособностью продукции предприятия надо выяснить, прежде всего, условия обеспечения конкурентоспособности продукции и определить особенности программно-целевого управления. Для этого можно ориентироваться на решение следующих задач:

-

1. Исследование потребностей потребителей и тенденции их развития.

-

2. Оценка поведения и возможностей конкурентов.

-

3. Исследование состояния и тенденции развития рынка.

-

4. Состояние окружающей среды и тенденции.

-

5. Создавать товар с такими характеристиками, которые станут предпочтительнее для потребителя по сравнению с товаром конкурентов.

-

6. Ориентировать реализацию перечисленных задач на длительную перспективу [Там же, с. 46].

-

8. Экономия и сбережение энергоресурсов и энергоносителей в жизнедеятельности предприятий промышленности с помощью стимулирования развития наукоемких и высокотехнологичных производств и создания условий для капиталовложений в технологическое обновление производства. Это будет способствовать более полному использованию производственных мощностей, высокотехнологичной специализации и новым инновационным возможностям.

-

9. Совершенство формирования и функционирования внутреннего рынка с целью оживления спроса на инновационную продукцию промышленных предприятий и развития внутреннего потенциала конкурентоспособности страны в целом.

-

10. Обеспечение достаточного уровня финансового потенциала промышленных предприятий за счет внедрения бюджетирования, обеспечение необходимого финансирования из государственного бюджета, внедрение финансового контроллинга будет способствовать укреплению и расширению производственных, научно-исследовательских и технологических исследований.

-

11. Расширение технологической структуры производства на предприятиях промышленности за счет инвестиционных поступлений и внедрение технологического мониторинга и прогнозирования. Это даст возможность для развития международной специализации и поможет быть конкурентоспособным на внешнем рынке за счет сравнительных преимуществ в стоимости энергетических и природных ресурсов, а также рабочей силы.

-

12. Увеличение децентрализации институциональных рыночных единиц через развитие научнотехнической и инновационно-технологической, а также инвестиционно-коммуникационной инфраструктуры, что будет способствовать созданию основ для реализации и функционирования потенциала роста технологической конкурентоспособности промышленных предприятий.

-

13. Создание мощной мотивационной базы для реализации инновационно-технологической деятельности промышленных предприятий, которая предусматривает обеспечение макро- и микроэкономического равновесия и дает возможность для дальнейшего развития активных инновационно-технологических предприятий [2].

Конечной целью всей работы предприятия является выпуск продукции, которая должна полностью соответствовать требованиям целевого сегмента. Такой результат обеспечивает комплексная система управления качеством и конкурентоспособностью продукции на предприятии, при этом ее разработка, внедрение и функционирование является основной для выпуска высококачественной продукции.

Динамика развития экономики России и место, которое занимают в ней промышленные предприятия, дает нам возможность утверждать, что возникает насущная потребность в создании и обеспечении технологического уровня конкурентоспособности как базового и неотъемлемого элемента организационно-экономического механизма жизнедеятельности промышленных предприятий.

Создание и освоение новых технологий в деятельности промышленных предприятий помогает сэкономить время на внедрение в производство новых товаров и услуг, что способствует более быстрому реагированию на потребности рынка и потребителей. Можем сказать, что технологически конкурентоспособное предприятие сможет оптимально осуществлять организацию производства, эффективно использовать рабочую силу, повысить технологическую гибкость производства, улучшить условия и безопасность труда.

Обеспечение технологической конкурентоспособности промышленных предприятий должно опираться на следующие факторы:

Мы полагаем, что в современных реалиях технологической конкурентоспособности достигают лишь те промышленные предприятия, которые развивают и защищают свой внутренний и внешний потенциалы в области инноваций и модернизации оборудования.

Необходимо также уделить внимание такому фактору обеспечения технологической конкурентоспособности, как повышение производительности труда, которое приводит к реальному экономическому росту и социальному прогрессу. Большинство ресурсов на предприятиях (финансовые, кадровые, информационные, технические, технологические, управленческие, организационные) объединяются в процессе производства для обеспечения технологической конкурентоспособности .

Абсолютными мировыми лидерами по уровню конкурентоспособности в 2015 г. предстают США, Гонконг и Сингапур. Таковы данные рейтинга, составленного бизнес-школой IMD (Швейцария) [8]. Расчет детерминант производился на базе 300 критериев, собранных в 4 индексные группы – уровень макроэкономики отдельных стран, качество государственного управления, состояние инфраструктуры, результативность бизнеса.

Уровень к онкурентоспособности отечественной экономики в 2015 г. упал, страна снизила свои позицию с 38 на 45, хотя ранее в течение пяти лет подряд стабильно продвигалась вверх. Главной причиной такого положения авторы рейтинга назвали возросшую рыночную волатильность, связанную с геополитическим аспектом.

Кроме того, за предыдущий год Россия:

-

• в группе макроэкономических показателей опустилась на 43 место (минус две строчки),

-

• по качеству госуправления – на 37 место (минус семь позиций),

-

• по результативности бизнеса – на 54 место (минус одна позиция),

-

• по уровню инфраструктуры – заняла 36 место [2].

Из стран постсоветского пространства высокие показатели конкурентоспособности у Литвы, Эстонии и Казахстана, которые оказались соответственно на 28, 31, и 34 строчках.

Среди государств альянса БРИКС Россия, несмотря на замедлившуюся динамику, также находится в рейтинге IMD выше Бразилии (56 место) и ЮАР (53 место), уступая при этом Китаю (22 позиция) и Индии (44 позиция).

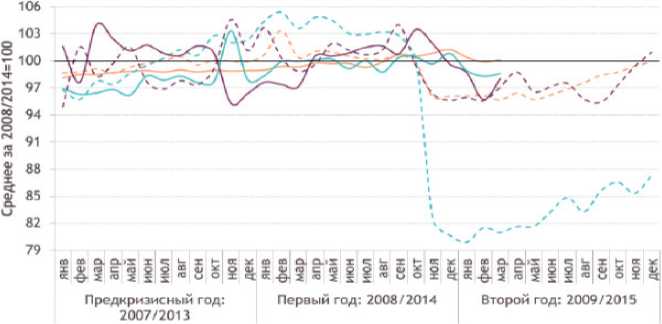

В момент экономического спада 2014–2015 гг. ухудшение промышленного производства стало заметно только по итогам января-марта 2015 г., хотя до этого с осени 2014 г. фиксировалось лишь некоторое падение в сфере «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». График 1 демонстрирует сходство в месячной динамике ухудшения производства в кризисах 2008–2009 и 2014–2015 гг. [8].

Во время кризисных явлений 2008-2009 гг. наивысшее падение возникло в обрабатывающей промышленности осенью 2008 года, когда за два-три месяца индекс обрабатывающих производств уменьшился на четверть. В начале кризиса 2014–2015 гг. ИП меняется умеренными темпами: так, в декабре 2014 г. он равен 102% среднемесячного значения 2014 г. Тем не менее, январь-март 2015 г. отразили обострение ситуации.

Импорт снижался c большой скоростью и в кризис 2008–2009 гг., и в настоящее время. Начало уменьшения импорта и в 2008 году, и в 2014 г. произошло в сентябре, при этом в 2008 году спад заметно сильнее. Если импорт в сентябре 2008 г. был равен 108% среднемесячного значения 2008 года, то уже к ноябрю 2008 г. он снизился до 83%. В 2014 г. ситуация одинакова: сентябрь 2014 г. – 98% среднемесячного значения 2014 г., ноябрь – 82% [7].

Если проанализировать прирост к аналогичным месяцам прошедшего года (График 2), то вероятно увидеть и отличия представленных кризисов. В течение всего 2014 г. импорт колебался в области отрицательных приростов, а ближе к концу года ускорил свое снижение до 22–24%; в январе 2015 г. импорт сократился сразу на 40% относительно января 2014 г. Это снижение приблизительно равно максимальному падению импорта в середине 2009 г., но тогда, в первый год кризиса, импорт выражался в двузначных положительных темпах прироста.

Месячные индексы производства (ИП) по отраслям, 2007-2009, 2013-2015 годы, среднее за 2008 или 2014 год соответственно = 100, сезонно скорр.

ИП-Добыча 08/09

-- ИП-Обрабатывающая 08/09

- - ИП-Прао электроэнергии 08/09

ИП-Добыча 14/15

— ИП-Обрабатывающая 14/15

— ИП-Пр-во электроэнергии 14/15

График 1 – Месячные индексы производства (ИП) по отраслям, 2007-2009, 2013-2015 годы, среднее за 2008 или 2014 год соответственно = 100, сезонно скор.

График 2 – Помесячная динамика промышленного производства и импорта России (к прошлому году), 2008–2009 и 2014–2015 гг.

Еще одно отличие выражено в том, что в 2008–2009 гг. снижение импорта и производства происходило параллельно, а на данный момент, как мы видим, импорт снижается сообразно стагнирующей, но пока еще стабильной промышленности [7].

В последнее время, в условиях социально-экономического развития, интерес к вопросу конкурентоспособности промышленных предприятий вырос как со стороны ученых, так и со стороны потенциальных участников. Наиболее активными участниками все чаще выступают предприниматели средних и крупных предприятий.

Российские компании не рассматриваются в качестве привлекательных вариантов для инвестиций большинства населения даже в мегаполисах. Отечественная экономика не получает требуемых ресурсов для своего улучшения. Это не позволяет сформировать высокие темпы ее роста, а, следовательно, тормозит повышение конкурентоспособности промышленности.

Имеющиеся на сегодня итоги исследований по оценке уровня конкурентоспособности промышленных производств, по нашему мнению, довольно противоречивы, и, в рамках используемых в них принципов усреднения, не могут претендовать на выражение объективной картины. Вот некоторые данные, характеризующие видение уровня своей конкурентоспособности отечественными предпринимателями, по информации Федеральной службы государственной статистики РФ (таблица 1) [8].

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности промышленной продукции, (в % от общего числа ответивших)

|

Периоды |

Уровень конкурентоспособности продукции |

||||

|

высокий |

средний |

низкий |

неконкурентоспособная |

затруднились ответить |

|

|

На внутреннем рынке |

|||||

|

2013 |

17–23 |

58–62 |

13–16 |

До 3 |

4-8 |

|

2014 |

27–33 |

59–64 |

4–6 |

не более 1 |

не более 4 |

|

2015 |

34–38 |

57–60 |

4 |

не более 1 |

не более 3 |

|

На рынке стран СНГ |

|||||

|

2013 |

8–12 |

27–29 |

9–11 |

4–5 |

49–50 |

|

2014 |

17–21 |

36–40 |

7–13 |

не более 2 |

до 30 |

|

2015 |

16–23 |

38–46 |

не более 7 |

не более 2 |

до 30 |

|

На рынке других стран |

|||||

|

2013 |

3–6 |

12–15 |

12–17 |

7–12 |

58–64 |

|

2014 |

7–9 |

24–45 |

16–23 |

5–8 |

25–30 |

|

2015 |

5–8 |

41–46 |

17–19 |

5–7 |

25–30 |

Противоречие, на наш взгляд, выражено в несоответствии представленных данных друг другу. Увеличение одного показателя не приводит к уменьшению другого, что невозможно чисто технически. Тем не менее, можем сделать общие выводы. Как видно из таблицы, с каждым годом растет число предпринимателей, считающих конкурентоспособность своей продукции в России и странах СНГ высокой и средней. Оценивая уровень конкурентоспособности на рынке других стран, процент производителей, ожидающих высокий уровень, снизился в 2015 г. Кроме того, заметна тенденция к снижению числа неконкурентоспособной продукции и числа затруднившихся ответить, что может свидетельствовать о стремительном развитии промышленности.

Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей за рубежом необходимо принять меры по упрощению порядка таможенного оформления и контроля с полным или частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий высокотехнологичных товаров, научных и коммерческих образцов, биологических материалов, изделий для проведения испытаний и лабораторных исследований. Важно также продолжить совершенствование таможенных и административных процедур для экспорта наукоемкой и инновационной продукции, создать так называемый «зеленый коридор».

Увеличение объемов инвестиций, особенно в инновационный и инфраструктурный сектора экономики, будут содействовать заметному повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Стимулирование инновационной деятельности можно осуществлять, в том числе через «принуждение к инновациям» крупных компаний с государственным участием и разработку программ инновационного развития, которые станут стимулом для повышения конкурентоспособности промышленности за счет увеличения спроса на улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

Росту производительности труда способствует разработка предприятиями специальных программ развития и связь размеров вознаграждения топ-менеджмента с достижением запланированных параметров увеличения эффективности. Согласно параметрам программ инновационного развития предприятий с государственным участием прирост производительности труда за 2012–2015 гг. равен почти 30%, что в 1,7 раза превысило его прирост в экономике в целом. Большая часть программ содержит мероприятия по совершенствованию производства, по повышению квалификации персонала, множество компании участвует в создании технологических платформ, что положительно влияет на улучшение взаимодействия между бизнесом и сектором образования и науки и, в более долгосрочной перспективе, рост эффективности и конкурентоспособности производства [7].

В целях реализации активной промышленной политики и политики повышения конкурентных преимуществ отечественной продукции, в текущем году планируется завершение разработки приоритетных государственных программ России. В частности, государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности) [2].

В целом, можно сказать, что проблемы увеличения конкурентоспособности российской промышленности считаются одними из наиболее сложных и актуальных. Важно, чтобы они находили свое решение на региональном уровне, поскольку именно здесь происходит конкретное воплощение в жизнь намечаемых проектов. На наш взгляд, предприятиям наибольшее внимание следует уделять функциональным инновациям (испытание новых форм организации деятельности, новых технологий, более полного использования экономических факторов, методик измерения и контроля параметров качества), так как системные инновации требуют значительных затрат и большего периода времени. Однако может наступить момент, когда системные инновации займут преимущественные позиции. Иначе говоря, наилучшего результата можно достичь при оптимальном сочетании возможностей общих и функциональных нововведений.

Стабильное повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено лишь при условии долгосрочного, устойчивого и поступательного улучшения всех показателей конкурентоспособности.

Список литературы Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в современных условиях социально-экономического развития

- Дедкова И.Ф., Емтыль А.А. Ключевые факторы повышения конкурентоспособности предприятия в условиях информационного общества//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 7-1. С. 159-162.

- Информационный интернет-канал. URL: http://www.rsci.ru/(дата обращения: 11.03.2016).

- Конина, О. В., Мельникова, Е. В., Мельников А. С. Информационные продукты как фактор повышения конкурентоспособности//Финансовая аналитика: gроблемы и решения. 2014. №9. С. 16-21.

- Мельников А.С., Казанова Н.В., Мельникова Е.В. Agglomeration in the conditions of an intensification of migration processes (example of the Volgograd region)//International Scientific Journal (Ukraine): on-line version. 2015. № 9. 8 p. URL: http://www.inter-nauka.com/uploads/public/1453735770500.pdf. (дата обращения: 11.03.2016).

- Мельников А. С., Казанова Н. В., Мельникова Е.В. Миграционные процессы как проблема устойчивого развития агломерации//Известия ВолгГТУ. № 8 (171). Волгоград, 2015. C. 38-41.

- Никулина И.Е., Луков Д.В., Мозголин Б.С. Современные особенности программно-целевого управления организацией//Проблемы прогнозирования. 2013. № 3. С. 41-47.

- Официальный сайт Министерства финансов Российской федерации. URL: http://info.minfin.ru. (дата обращения: 11.03.2016).

- Федеральная служба государственной статистики. Электронный источник. URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 11.03.2016).