Повышение продуктивности и качества семян сои за счет интенсификации азотфиксации

Автор: Парахин Н.В., Осин А.А., Донская М.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Кормопроизводство: биологические основы и технологии

Статья в выпуске: 2 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Применение биопрепаратов, повышающих симбиотическую азотфиксацию, урожайность и качество бобовых культур, - один из современных приемов, который позволяет разрабатывать энергосберегающие, экологически безопасные технологии кормопроизводства, учитывающие природные особенности региона и обеспечивающие устойчивое развитие отрасли. В полевых опытах в условиях Среднерусской лесостепи оценивали урожайность и качество семян у сои ультраскороспелого сорта Магева на фоне разных доз азотно-фосфорно-калийных удобрений при совместной инокуляции растений клубеньковыми бактериями ( Bradiorhizobium japonicum ) и эндомикоризным грибом ( Glomus intraradices ). Определяли численность и массу клубеньков, их нитрогеназную активность и количество фиксированного азота воздуха. Биопрепараты на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, применяемые совместно без удобрений и на фоне расчетных норм фосфорно-калийных удобрений, в значительной степени способствовали повышению симбиотической активности у растений сои, усилению биологической фиксации азота воздуха, росту урожайности и улучшению качества семян. Так, фосфорно-калийные удобрения повысили нодуляцию растений, а количество биологически фиксированного азота возросло в 3,0 раза по сравнению с контролем. При инокуляции с применением ризоторфина и гломуса без внесения удобрений и на фоне фосфорно-калийных удобрений отмечали максимальную нодуляцию. При естественном плодородии почвы с одновременным использованием обоих биопрепаратов урожайность сои повысилась на 7,3 ц/га, содержание белка - на 2,3 %. Применение под культуру расчетных норм фосфорно-калийных удобрений обеспечило увеличение урожайности на 48,0 %.

Соя, продуктивность, инокуляция, клубеньковые бактерии, эндомикоризные грибы

Короткий адрес: https://sciup.org/142133488

IDR: 142133488 | УДК: 636.085:633.34:631.524.84:[631.461.5+631.466.12

Текст научной статьи Повышение продуктивности и качества семян сои за счет интенсификации азотфиксации

Одной из наиболее актуальных задач остается разработка энергосберегающих, экологически безопасных технологий, учитывающих природные условия региона и обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства. В кормопроизводстве к числу таких приемов относится применение биопрепаратов, повышающих симбиотическую азотфиксацию, урожайность и качество бобовых культур. Предпосевная обработка семян микробиологическими препаратами повышает их биологическую активность, активизирует физиологические процессы во время вегетации растений, усиливает адаптивные возможности в неблагоприятных условиях, улучшает качество выращиваемой продукции (1-11).

Бобово-ризобиальный и эндомикоризный симбиозы относятся к наиболее важным для сельского хозяйства интегрированным растительномикробным системам. Эндомикоризные грибы в симбиозе с бобовыми растениями образуют арбускулярную микоризу, которая оптимизирует водный статус растения, снабжает необходимыми элементами минерального питания и повышает устойчивость к фитопатогенам (12).

Так, инокуляция сои ризобиумом и грибами арбускулярной микоризы улучшает поглощение P, Ca, Mg, а также увеличивает общее потребление азота растениями (1, 13-15). При совместной инокуляции растений азотфиксирующими и фосфатмобилизующими микроорганизмами усиливается образование корневых клубеньков, увеличивается их сухая масса, нитрогеназная активность; при этом повышается урожайность растений и содержание белка в семенах. Показано, что инокуляция азотфиксирующими и фосфатмобилизирующими организмами по эффекту соответствует внесению минеральных форм азота и фосфора в дозе N30P30. При этом удвоение количества минеральных удобрений не приводит к достоверной прибавке урожая (1, 2). Аналогичные результаты отмечены на горохе посевном (3).

В задачу нашей работы входила оценка влияния биопрепаратов (ри-зоторфина, грибов арбускулярной микоризы) и разных доз минеральных удобрений на формирование симбиотической системы, биологическую азотфиксацию, урожайность и качество семян.

Методика . Объектом исследований служили растения сои ультра-скороспелого сорта Магева, районированного в Центрально-Черноземной зоне. Эксперименты проводили в условиях севооборота (опытные участки Всероссийского НИИ зернобобовых культу, Орловский р-н, 2004-2006 годы). Почва опытного участка — темно-серая лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая, по глубине пахотного слоя и обеспеченности питательными веществами среднеокультуренная. Содержание гумуса и общего азота составляет соответственно 4,4-5,5 и 0,14-0,16 %, легкогидролизуемого азота — 6,5-7,8, обменного калия (К2О) — 8-12, подвижного фосфора (Р2О5) — 9,2-11,3 мг/100 г почвы; гидролитическая кислотность — 4,2-4,6; сумма поглощенных оснований — 21,2-26,5 мг-экв/100 г почвы; степень насыщенности основаниями — 76-94 %; рН солевой вытяжки — 5,5-6,3. Учетная площадь делянок составляла 15 м2, повторность 4-кратная, размещение рендомизированное. Агротехника сои в опыте — общепринятая для зоны. Норма высева — 0,6 млн всхожих семян на 1 га. Для инокуляции растений использовали ризоторфин — биопрепарат клубеньковых бактерий Bradiorhizobium japonicum (штамм 646а) и препарат на основе эндомикоризного гриба Glomus intraradices (штамм 8), представляющий собой смесь субстрата с микоризованными корнями суданской травы ( Sorghum sudanense ) (оба препарата получены из Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Санкт-Петербург—Пушкин). Ризоторфином (200 г/га) обрабатывали семена перед посевом, препарат эндомикоризного гриба (300 кг/га) вносили в почву непосредственно при посеве.

Симбиотическую активность и продуктивность растений сои анализировали в следующих вариантах опыта: I — абсолютный контроль (без применения минеральных удобрений и биопрепаратов клубеньковых бактерий и гломуса); II — без применения минеральных удобрений, но с совместной инокуляцией азотфиксирующими и фосфатмобилизирующими микроорганизмами; III — с внесением РК без инокуляции; IV — с внесением РК на фоне совместной инокуляцией азотфиксирующими и фосфатмобилизирующими микроорганизмами; V — на фоне N0 , 5PK без инокуляции. Минеральные удобрения рассчитывали на планируемую урожайность 30 ц/га и вносили под предпосевную культивацию. Азотфиксирую-щую способность растений оценивали по показателю нодуляции, числу и массе клубеньков, их нитрогеназной активности и количеству фиксированного азота воздуха по общепринятым методикам (16). В лабораторных условиях определяли также содержание жира и белка в семенах на ИК-анализаторе N12-42 (Россия). Урожайность учитывали при уборке сплошным методом (комбайн Sampo-500, «Sampo Rosenlew Ltd.», Финляндия), пересчитывая на 100 % чистоту и 14 % влажность семян.

Математическую обработку данных проводили с использованием компьютерных программ Statistica v. 6.0 («StatSoft, Inc.», США) и Microsoft Office Ехсе1 2010.

Результаты . У растений сои активность формируемой симбиотической системы зависела от условий минерального питания и применения биопрепаратов (табл.).

Характеристика азотфиксирующей активности, продуктивности и качества семян у растений сои ультраскороспелого сорта Магева в зависимости от условий минерального питания и применения биопрепаратов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов (опытный участок Всероссийского НИИ зернобобовых культур, Орловский р-н, 2004-2006 годы)

|

Показатель |

Вариант опыта |

||||

|

контроль |

РК |

V |

|||

|

I |

1 II |

III 1 |

IV |

||

|

Азотфиксирующая |

активность |

||||

|

Нодуляция, % |

33,5 |

94,5 |

68,6 |

98,6 |

12,7 |

|

Число клубеньков, млн шт/га |

2,2 |

7,0 |

6,1 |

10,7 |

1,5 |

|

Масса клубеньков, кг/га |

50,9 |

251,9 |

251,3 |

332,7 |

22,6 |

|

Нитрогеназная активность, мкг ^/(раст. • ч) |

100,1 |

314,5 |

259,8 |

390,2 |

20,5 |

|

Количество фиксированного N воздуха, кг/га |

33 |

115 |

98 |

161 |

8 |

|

Продуктивность и качество семян |

|||||

|

Урожайность, ц/га |

11,9 |

19,2 |

17,6 |

24,1 |

22,7 |

|

Содержание белка, % |

39,3 |

41,5 |

40,5 |

42,8 |

41,6 |

|

Содержание жира, % |

17,9 |

17,4 |

17,6 |

17,1 |

17,1 |

Примечание. I — абсолютный контроль (без применения минеральных удобрений и биопрепаратов клубеньковых бактерий и гломуса); II — без применения минеральных удобрений, но с совместной инокуляцией азотфиксирующими и фосфатмобилизующими микроорганизмами; III — с внесением РК без инокуляции; IV — с внесением РК на фоне совместной инокуляции азотфиксирующими и фосфатмобилизующими микроорганизмами; V — на фоне N 5 РК без инокуляции.

Фосфорно-калийные удобрения повысили нодуляцию растений с 33,5 до 68,6 %, при этом число клубеньков и их масса возросли соответственно в 2,8 и 4,9 раза по отношению к абсолютному контролю. Нитрогеназная активность составила 259,8 мкг N2/(раст. • ч), а количество биологически фиксированного азота повысилось в 3,0 раза. Инокуляция с применением ризоторфина и гломуса в вариантах без использования удобрений и на фоне внесения фосфорно-калийных удобрений приводила к дальнейшему повышению всех симбиотических показателей. Число клубеньков и их масса были соответственно в 3,2-4,9 и 4,9-6,5 раз выше контроля, а количество симбиотически фиксированного азота составило соответственно 115 и 161 кг/га. В этих вариантах зафиксировали максимальную нодуляцию растений. Применение половинной нормы азота на фоне фосфорно-калийных удобрений существенно снижало все симбиотические показатели, особенно активность нитрогеназы и долю биологического азота в урожае.

Наибольшее влияние на урожайность и качество семян сои оказала совместная обработка растений азотфиксирующими и фосфатмобилизующими биопрепаратами (см. табл.). При естественном плодородии почвы с одновременным использованием обоих биопрепаратов урожайность сои повысилась на 7,3 ц/га, содержание белка — на 2,3 %. Применение под эту культуру расчетных норм фосфорно-калийных удобрений обеспечило увеличение урожайности на 48,0 %. Содержание белка в семенах составило 40,5 % против 39,3 % в I варианте (абсолютный контроль). При совместной обработке семян сои ризобиумом и гломусом и внесении фосфорно-калийных удобрений улучшались условия симбиотрофного питания. Доля азота, фиксируемого из атмосферы, увеличивалась, что положительно отражалось на продуктивности растений и качестве семян. Урожайность и содержание белка в семенах в этом варианте были наибольшими: при сборе зерна 24,1 ц/га его белковость повысилась на 3,5 %.

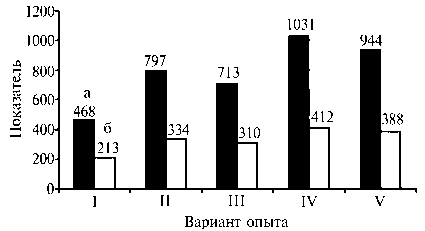

Половинная норма азота (V вариант) предусматривала участие как симбиотического, так и минерального азота в формировании урожая. Однако внесенные азотные удобрения существенно угнетали симбиоз, поэтому урожайность семян и их качество были ниже, чем в варианте с применением совместной инокуляции ризобиями и гломусом на фоне РК (IV вариант). В то же время использование полного минерального удобрения увели- чивало урожайность на 5,1 ц/га и белковость семян на 1,1 % по отношению к абсолютному контролю. Содержание жира находилось в обратной корреляционной зависимости от внесения компонентов, обеспечивающих питание растений (рис.). Наибольшую масличность семян отмечали в I варианте опыта (абсолютный контроль) — 17,9 %. Биопрепараты и минеральные удобрения снизили этот показатель на 0,5-0,8 %, однако за счет роста урожайности сбор жира с 1 га посевов повысился. Фосфорно-калийные удобрения увеличили выход жира на 97 кг/га, белка — на 245 кг/га. Сбор белка возрос на 70 %, жира — на 57 % (см. рис.).

Сбор белка (а, кг/га) и жира (б, кг/га) у сои (ультраскороспелый сорт Магева) в зависимости от условий минерального питания и применения биопрепаратов азотфиксирующих и форсфатмобилизующих микрооргнизмов: I — абсолютный контроль (без применения минеральных удобрений и инокуляции биопрепаратами клубеньковых бактерий и гломуса); II — без применения минеральных удобрений, но с совместной инокуляцией азотфиксирующими и фосфатмобилизую- щими микроорганизмами; III — с внесением РК без инокуляции; IV — с внесением РК на фоне совместной инокуляции азотфиксирующими и фосфатмобилизующими микроорганизмами; V — на фоне N0,5PK без инокуляции (опытный участок Всероссийского НИИ зернобобовых культур, Орловский р-н, 2004-2006 годы).

Совместная инокуляция микробиологическими биопрепаратами в сочетании с внесением фосфорно-калийных удобрений обеспечили получение максимального количества белка и жира с 1 га: в IV варианте опыта белковая продуктивность составила 1031 кг/га, сбор масла — 412 кг/га. Половинная норма азота на фоне фосфора и калия повышала выход белка и жира в зерне сои (V вариант), но эти показатели уступали отмеченным при инокуляции ризобиями и гломусом с одновременным применением фосфорно-калийных удобрений (IV вариант).

Таким образом, совместное использование биопрепаратов на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов без внесения удобрений и на фоне расчетных норм фосфорно-калийных удобрений в значительной степени способствует повышению симбиотической активности растений сои, увеличивает биологическую фиксацию азота воздуха и тем самым обеспечивает рост урожайности и улучшение качества семян.