Повышение продуктивности и устойчивости зерносоевого агроценоза в Еврейской автономной области

Автор: Шиндин И.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Сельское хозяйство

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки урожайности зерновых культур и сои в районах Еврейской автономной области. Предложены изменения в ныне действующую структуру посевов, их территориальное размещение с целью поддержания агроэкологической устойчивости зерносоевого агроценоза.

Зерновые культуры, соя, изменчивость урожайности, структура посевов, агроценоз, территориальное размещение, еврейская автономная область

Короткий адрес: https://sciup.org/14328713

IDR: 14328713 | УДК: 633.1:633.34(571.621)

Текст научной статьи Повышение продуктивности и устойчивости зерносоевого агроценоза в Еврейской автономной области

Сельское хозяйство Еврейской автономной области (ЕАО) ориентировано на удовлетворение главной потребности человека – в пище и в обозримой перспективе не имеет конкурентов и альтернативы – будь то природные ресурсы (уголь, газ, нефть), нанотехнологии и др. Ибо продукты питания, их качество и количество в конечном счете определяют качество жизни людей.

В агропромышленном комплексе ЕАО зерновая отрасль – ключевое звено растениеводства и наиболее масштабная сфера сельскохозяйственного природопользования. Без ее динамичного развития невозможно удовлетворить потребности населения разнообразными зерновыми продуктами питания, развивать животноводство и птицеводство, а, следовательно, насыщать рынок мясом, молоком, маслом, яйцом и другими ценными продуктами. Поэтому ускоренное и устойчивое производство зерна, а в ЕАО, как и на Дальнем Востоке в целом, еще и семян сои – первостепенная проблема аграрного сектора экономики автономии.

Одна из особенностей зерновой отрасли состоит в том, что для нее характерна высокая амплитуда вариабельности величины урожайности по годам, а, следовательно, и валовых сборов зерна. В числе причин такой ситуации, наряду с повторяющимися в период вегетации зерновых и сои неблагоприятными погодными условиями, а также слабой технико-технологической оснащенностью отрасли, организационно-экономическими факторами, является неадаптивное размещение сельхозкультур не только в масштабе региона, но и отдельных его районов. Это не позволяет агропродуцентам повысить устойчивость и увеличить объемы производства растениеводческой продукции и, прежде всего, зерна и семян сои, а, следовательно, и продуктов животноводства без вложения дополнительных ресурсов.

Цель исследований – уточнение размещения зерновых культур и сои на территории ЕАО, выделение районов с наиболее устойчивым производством зерна и сои.

Материал и методы исследований

Материалом для анализа послужили статданные, отчеты управления сельского хозяйства ЕАО, фондовые материалы, научные публикации [1–4]. Методы исследования – сравнительный, систематизации, математикостатистический. Анализирующим показателем была урожайность: по зерновым – за 14 лет (1990, 1995, 1997–1999,

2001–2009 гг.), по сое – за 11 лет (1995, 2000–2009 гг.). При обработке вариационных рядов определяли следующие параметры: пределы–лимиты изменчивости (lim), среднюю арифметическую признака ( x ) и ее ошибку

S

( x ± S x ), коэффициент вариации (Ñv % = X ⋅100 ), дис- персию, характеризующую стабильность признака

( S 2

Σ( x - x )2 ) n -1

. Согласно принятым градациям, за низкую вариацию признака принимали Сv < 10 %, среднюю – 11–20 % и высокую – > 20 %.

Результаты исследований

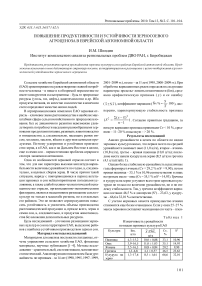

Анализ урожайности в целом по области по видам зерновых культур показал, что первое место по средней урожайности занимает овес (11,0 ц/га), второе – ячмень (10,8 ц/га), третье – яровая пшеница (10,0 ц/га); последние места заняли кукуруза на зерно (8,5 ц/га) и гречиха (4,1 ц/га) (табл. 1).

Однако более стабильную урожайность в различные годы формирует ячмень (Сv = 29,2 % и S2 = 9,90), потом яровая пшеница – 33,1 % и 10,96 соответственно и лишь на третьем месте – овес (Сv = 35,1 % и S2 = 14,93). Гречиха и кукуруза на зерно уступают всем трем зерновым культурам не только по величине урожайности, но и по индексу стабильности. Так, у гречихи коэффициент вариации составил 46,5 % и дисперсия (S2) – 23,63, у кукурузы – 66,6 и 32,01 % соответственно.

С учетом кормовых качеств преимущество ячменя становится еще более очевидным. Если у овса 25–27 % массы зерновки составляет малоценная его часть – плен-

Таблица 1

Изменчивость урожайности по видам зерновых культур в ЕАО

|

Культура |

lim, ц/га |

x ± S x , ц/га |

Сv, % |

S2 |

|

Пшеница |

4,3–15,2 |

10,0 ± 0,88 |

33,1 |

10,96 |

|

Овес |

3,9–16,5 |

11,0 ± 1,03 |

35,1 |

14,93 |

|

Ячмень |

5,5–16,3 |

10,8 ± 0,84 |

29,2 |

9,90 |

|

Гречиха |

1,3–6,8 |

4,1 ± 0,57 |

46,5 |

23,63 |

|

Кукуруза на зерно |

1,3–17,6 |

8,5 ± 1,64 |

66,6 |

32,01 |

Таблица 2

Изменчивость урожайности зерновых культур по районам ЕАО

Существенный минус овса как кормовой культуры еще и в том, что в экстремально влажные годы он полегает и формирует сильный подгон, что приводит к большим потерям зерна, снижению его кормовых и посевных качеств. В такие годы овес не удается убрать полностью. Подобная ситуация наблюдалась в Хабаровском крае в 2009 г., когда 48 % его посевов не было убрано, а ячмень, как более скороспелую культуру, убрали со всей площади. В итоге урожайность овса в расчете на всю площадь посева составила всего лишь 10,5 ц/га, а ячменя почти в два раза больше – 18,7 ц/га. Однако в ЕАО овес ежегодно в структуре зерновых занимает самые большие площади – до 45–50 %. Наш анализ показывает, что структуру следовало бы изменить так, чтобы внутри зерновой группы овес и пшеница занимали по 20–25 %, ячмень – 40– 45 %, кукуруза на зерно – 8–10 %, гречиха – 5 %.

Большой интерес представляет оценка изменчивости урожайности зерновых культур по районам области (табл. 2).

Как видно из табл. 2, высокая изменчивость анализируемого показателя наблюдается во всех районах области. Самая высокая урожайность в среднем за исследуемый период получена в Биробиджанском и Ленинском районах – соответственно 11,8 и 11,5 ц/га при средней по области – 10,6 ц/га. В зависимости от года она варьировала в этих районах, как впрочем и в других, очень сильно: в Биробиджанском – в диапазоне 5,4–17,0 ц/га (Сv = 30,9 %, S2 = 13,33), в Ленинском – 5,0–16,2 ц/га (Сv = 35,4 %,

S2 = 16,58). По области все эти показатели были несколько меньше и соответственно составили – 7,5–16,2 ц/га, Сv = 27,5 %, S2 = 8,50. Самая низкая урожайность (9,6 ц/га) получена в Октябрьском районе, что на 1,0 ц/га ниже, чем в среднем по области, на 2,2 и 1,9 ц/га ниже, чем в Биробиджанском и Ленинском, на 1,6 и 1,3 ц ниже, чем в Облученском и Смидовичском районах.

Вместе с тем, более низкие статпараметры изменчивости в Октябрьском районе (Сv = 28,5 % и S2 = 7,50) по сравнению с остальными районами (Сv = 30,4–35,4 % и S2 = 11,65–16,58), хотя и свидетельствуют о большей стабильности урожайности, но, к сожалению, она на более низком уровне, чем в остальных четырех районах. Поскольку треть посевов зерновых ежегодно размещаются именно в Октябрьском районе, это негативно сказывается на их урожайности в целом по области, а следовательно, и на валовом сборе зерна. Анализ динамики урожайности в различные периоды по районам ЕАО полностью подтверждают эту закономерность (табл. 3).

Значительный рост урожайности зерновых, как видно из табл. 3, наблюдается во всех районах, а следовательно, и по области в целом. Так, в 2007–2009 гг. по сравнению с 2000–2004 гг. она увеличилась: в Биробиджанском районе с 9,7 до 16,1 ц/га (на 65 %), Ленинском – с 7,4 до 15,3 ц/га (на 107 %), Облученском – с 8,8 до 15,6 ц/га (на 77 %), Октябрьском – с 7,3 до 12,6 ц/га (на 73 %), Смидо-вичском – с 9,3 до 15,6 ц/га (на 62 %) и в целом по области – с 8,4 до 14,1 ц/га (на 68 %). Однако в Октябрьском районе в среднем за пять лет (2005–2009 гг.) она составила 12,2 ц/га, что на 1,1 ц ниже среднеобластной и на 1,3– 2,6 ц/га по сравнению с остальными районами, а за три последних года (2007–2009 гг.) – 12,6 ц/га против 14,1 ц/га по области и 15,3–16,1 ц/га по ее районам.

Поскольку ресурсное обеспечение, технико-технологическая оснащенность, организационно-экономические условия районов мало чем отличаются друг от друга, то на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что природно-ландшафтная территория Октябрьского района менее благоприятна для возделывания зерновых культур.

В настоящее время площади под зерновыми культурами размещены следующим образом: в Биробиджанском районе 15–18 %, Ленинском – 35–36 %, Октябрьском – 32–35 %, Облученском – 3 % и Смидовичском – 7 %.

Важнейшей культурой в растениеводстве области является соя, которая за вегетационный период накапливает до 20 % жира и до 38–40 % белка.

Таблица 3

Динамика изменчивости урожайности зерновых культур по периодам в ЕАО и ее районах

|

Область, район |

2000–2004 гг. |

2005–2009 гг. |

2007–2009 гг. |

|||

|

lim |

x |

lim |

x |

lim |

x |

|

|

ЕАО |

7,5–8,9 |

8,4 |

11,6–16,2 |

13,3 |

12,0–16,2 |

14,1 |

|

Биробиджанский |

5,4–12,4 |

9,7 |

11,7–17,0 |

14,8 |

14,6–17,0 |

16,1 |

|

Ленинский |

5,0–9,6 |

7,4 |

12,4–16,2 |

14,2 |

13,7–16,2 |

15,3 |

|

Облученский |

4,5–11,0 |

8,8 |

11,4–16,7 |

14,0 |

14,2–16,7 |

15,6 |

|

Октябрьский |

6,0–9,3 |

7,3 |

10,8–16,1 |

12,2 |

11,0–16,1 |

12,6 |

|

Смидовичский |

6,5–11,2 |

9,3 |

10,1–19,5 |

13,5 |

11,7–13,5 |

15,6 |

Таблица 4

Изменчивость урожайности сои в ЕАО и ее районах

|

Область, район |

lim, ц/га |

x ± S x , ц/га |

Сv, % |

S2 |

|

ЕАО |

7,0–16,2 |

8,8 ± 0,94 |

35,4 |

9,76 |

|

Биробиджанский |

3,5–13,4 |

10,2 ± 0,98 |

31,8 |

10,54 |

|

Ленинский |

3,7–13,5 |

9,0 ± 1,14 |

42,0 |

14,31 |

|

Облученский |

4,9–10,0 |

7,0 ± 0,52 |

24,6 |

2,95 |

|

Октябрьский |

4,3–11,5 |

7,9 ± 0,68 |

28,7 |

5,15 |

|

Смидовичский |

2,3–13,6 |

8,8 ± 1,24 |

46,8 |

17,02 |

Как и по зерновым, самая высокая урожайность сои за исследуемый период получена в Биробиджанском районе – 10,2 ц/га, при средней по области – 8,8 ц/га и от 7 до 9 ц/га в остальных районах (табл. 4). Особенно важно то, что из 11 анализируемых лет десять лет в Биробиджанском районе она была выше, чем в Облученском (на 0,1–6,4 ц/га) и Октябрьском (на 0,8–4,4 ц/га), семь – чем в Ленинском (на 0,6–3,5 ц/га) и пять выше, чем в Смидо-вичском (на 0,5–4,0 ц/га). Наименьшая урожайность характерна для Облученского и Октябрьского районов. В среднем за 11 лет она составила соответственно 7,0 и 7,9 ц/га, хотя и при более низких показателях изменчивости (Сv = 24,6 % и 28,7 %; S2 = 2,95 и 5,15) по сравнению с областью в целом и остальными районами. Напротив, более высокие параметры изменчивости имели место в Ленинском (Сv = 42,0 % и S2 = 14,31) и Смидовичском районах (Сv = 46,8 % и S2 = 17,02), но при урожайности на 0,9–2,0 ц/га больше, чем в двух выше названных районах.

Анализ динамики изменчивости урожайности по периодам показывает, что в среднем за 2005–2009 гг., как и за три последних года (2007–2009 гг.), по сравнению с предыдущим периодом (2000–2004 гг.) наблюдался значительный ее рост – в среднем по области в 1,7–1,8 раза и по районам – в 1,5–2 раза (табл. 5).

Однако за весь анализируемый период самая низкая урожайность получена в Облученском – 8,3–8,7 ц/га (ниже на 48–55 %) и Октябрьском районах – 9,8–9,9 ц/га (ниже на 25–35 %). Тем не менее из 60–65 тыс. га сои в области почти треть ее посевов размещена в Октябрьском и лишь 15–18 % в Биробиджанском, превосходящем его по урожайности за последние пять лет на 2,9 ц/га или на 29 % (12,8 ц/га против 9,9 ц/га) при колебаниях по годам соответственно 11,5–13,4 ц/га против 8,4–11,5 ц/га. А это означает, что каждая тысяча гектаров увеличения площади сои в Биробиджанском районе могла бы ежегодно обеспечить дополнительно до 3 тыс. ц семян. По- этому на современном уровне развития сельского хозяйства области Октябрьский район незаслуженно занимает приоритетные позиции в размещении посевов этой культуры.

К сожалению, ныне действующая структура посевов сои сложилась без учета научно обоснованных данных и нуждается в корректировке. Только за последние пять лет площади под соей в целом по области возросли с 38– 40 тыс. га до 65 тыс. га, что составляет 65–70% от всей посевной площади при научно обоснованной норме 30– 35 %. Столь высокий процент этой культуры в агроценозе продиктован исключительно конъюнктурными соображениями – спросом на ее семена, что не оправдано агрономически, биологически и экологически. В самой ближайшей перспективе это приведет к накоплению в почве токсинов, фитопатогенных микроорганизмов, снижению ферментативной активности, к ухудшению ее агрофизических и агрохимических свойств, фитосанитар-ного состояния посевов.

В настоящее время 90 % посевов сои размещено в трех районах – Биробиджанском (15–18 %), Ленинском (43–45 %), Октябрьском (30–32 %) и около 10 % в Облу-ченском (1,2–1,5 %) и Смидовичском (7,5–8 %) районах. Первые три района и в будущем останутся основными производителями семян сои. Здесь имеются основные земельные ресурсы, в том числе брошенной за время реформ пашни (по области порядка 50 тыс. га), ввод которой в сельхозоборот осуществляется очень медленными темпами. Наши расчеты показывают, если бы в ближайшие годы удалось ввести в оборот всю пашню, то доля сои составила оптимальную величину – 33 % или 50 тыс. га, а валовой сбор при росте урожайности с 12 ц/га до 15 ц/га достиг бы 75 тыс. т. Это позволило бы сформировать научно обоснованную структуру посевов не только сои и зерновых, но и других сельхозкультур с учетом адаптивного их размещения как в масштабе области, так и ее районов.

Заключение

Для повышения продуктивности и агроэкологической устойчивости зерносоевого агроценоза необходимо:

-

1. Изменить структуру зернового клина, уменьшая долю овса, как менее ценной и стабильной кормовой культуры с 45–50 % до 20–25 %, и увеличивая долю ячменя – с 15–20 % до 40–45 % при удельном весе пшеницы – 20– 25 %, кукурузы на зерно – 8–10 %, гречихи – 5 %.

-

2. При всей важности для экономики области и ее районов культуры сои необходимо радикальное изменение

-

3. Самая низкая урожайность зерновых и сои характерна для Октябрьского района и уступает основным земледельческим районам – Биробиджанскому и Ленинскому соответственно по зерновым – на 21–28 % и 16– 22 %, по сое – на 29–34 % и 27–32 %. Поскольку ресурсное обеспечение этих районов мало чем отличается между собой, следовательно, природно-ландшафтная территория Октябрьского района менее благоприятна для их возделывания. Поэтому необходимо территориальное перераспределение этой группы культур в пользу районов, гарантирующих увеличение объемов производства зерна и семян сои.

-

4. Для формирования агроэкологически устойчивого агроценоза и научно обоснованной структуры посе-

- вов зерновых и сои с учетом адаптивного их размещения на территории районов области необходимо ускорить введение в сельхозоборот земель сельскохозяйственного назначения и, прежде всего, брошенных за время реформ крупных массивов пашни (по области около 50 тыс. га).

Таблица 5

|

Область, район |

2000–2004 гг. |

2005–2009 гг. |

2007–2009 гг. |

|||

|

lim |

x |

lim |

x |

lim |

x |

|

|

ЕАО |

5,4–8,9 |

6,7 |

11,3–12,8 |

11,8 |

11,5–12,8 |

12,0 |

|

Биробиджанский |

6,3–10,6 |

8,5 |

11,5–13,4 |

12,8 |

12,8–13,4 |

13,1 |

|

Ленинский |

5,2–10,0 |

6,5 |

12,0–13,5 |

12,6 |

12,1–13,5 |

12,9 |

|

Облученский |

4,9–6,5 |

5,9 |

6,0–10,0 |

8,3 |

7,0–10,0 |

8,7 |

|

Октябрьский |

5,3–7,5 |

6,6 |

8,4–11,5 |

9,9 |

8,4–11,5 |

9,8 |

|

Смидовичский |

2,3–10,2 |

6,4 |

10,3–13,6 |

12,3 |

13,1–13,6 |

13,4 |

Динамика изменчивости урожайности сои по периодам в ЕАО и ее районах

ныне действующей структуры. При 30–35 % научно обоснованной норме доля сои от всей посевной площади составляет по области 60–65 %, а в отдельных районах приближается к 70 %. Пока это экономически и оправдано в связи с рыночным спросом на ее семена. Однако доминирование одной культуры сужает биоразнообразие агроценоза до опасного предела и чревато негативными последствиями даже в краткосрочной перспективе.

Список литературы Повышение продуктивности и устойчивости зерносоевого агроценоза в Еврейской автономной области

- Кодякова Т.Е., Петров Г.И., Уваров В.А., Шиндин И.М. Экономический потенциал агропромышленного комплекса Еврейской автономной области. Владивосток: Дальнаука, 2007. 122 с.

- Статистические сборники. Сельское хозяйство Еврейской автономной области (за 2000-2009 гг.). Биробиджан.

- Шиндин И.М., Кодякова Т.Е. Современное состояние и пути развития растениеводства проблемного региона (на примере Еврейской автономной области)//Региональные проблемы. Биробиджан. 2008. № 10. С. 87-89.

- Шиндин И.М. Научные и практические основы повышения устойчивости растениеводства Дальнего Востока. Хабаровск: ИКАРП ДВО РАН, 2009. 158 с.