Повышение производительности труда - основной критерий в оценке создания новой техники

Автор: Кулик В.И., Кулик И.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Авторы рассматривают повышение (рост) производительности труда как основной критерий при оценке нового оборудования и любой продукции. Они сравнивают подходы инженера-экономиста и инженера-механика к объяснению тех же результатов исследований. Они знакомят читателя с «Теорией техники и производительности труда», которую инженер-механик использует при создании новой техники и которая рассматривается как научная основа для решения проблемных и прикладных вопросов автоматизации.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319701

IDR: 14319701

Текст научной статьи Повышение производительности труда - основной критерий в оценке создания новой техники

Здесь мы рассматриваем эту тему с точки зрения исследователя инженера-механика, который оперирует, прежде всего, техническими (а точнее сказать, технико-экономическими) понятиями, и ищет их взаимное влияние на изменение производительности общественного труда .

Стимулами для капитальных инвестиционных вложений или автоматизации производственных процессов служат такие разнообразные факторы, как нехватка рабочих рук, необходимость улучшения условий труда, требование повышения производительности, точности изготовления продукта и других, действующих отдельно или совместно. Но определяющим фактором в большинстве случаев при решении вопроса о це- лесообразности капитальных инвестиционных вложений или автоматизации производственных процессов в конечном итоге является экономическая целесообразность. Поэтому при исследовании подобных экономических вопросов крайне важен количественный анализ. Однако ввиду многообразия областей приложения капитальных инвестиционных вложений или методов автоматизации производственных процессов мы пока отложим обсуждение этого вопроса, а остановимся на подробном рассмотрении конкретных примеров и попытаемся рассмотреть проблему сопоставления капитальных инвестиционных вложений в самом общем виде. Серьёзные изменения, затронувшие сегодня почти все эле- менты российской экономики, ставят перед наукой и практикой необходимость вносить существенные коррективы в прежнее методическое обеспечение оценки и анализа, различных социальноэкономических явлений. Не составляет исключения здесь теория и практика инвестиционного анализа. Радикальное изменение принципов инвестирования в современных условиях - перенесение центра тяжести инвестиционной активности с государства на частных инвесторов, появление сложной налоговой системы, возвратность и платность инвестиционных источников, погашение инвестиционных кредитов за счёт денежных поступлений от реализации произведённой продукции, работ, услуг по проекту и т.п. - ставит перед учёными, инженерно-экономическими и государственными организациями задачу разработки такой методики оценки и отбора инвестиционных проектов, которая бы, с одной стороны, была ориентирована на рыночные категории, но, с другой стороны, была бы адекватна экономической объективности и для сложившейся сегодня в Рос- сии экономической ситуации. Несмотря на несопоставимость доходности вложений в реальный и финансовый секторы российской экономики, сокращение сроков окупаемости инвестиций до 1 - 2-х лет, относительно высокую стоимость капитала, выступающего инвестиционным источником, наконец, высокую сложность прогнозирования доходов и расходов по долгосрочным проектам ввиду действия фактора инфляции, непредсказуемости изменения курса денег (иностранной валюты), действующего порядка налогообложения и ряда других факторов, методика оценки «эффективности капитальных вложений» должна базироваться на «трудовой теории стоимости» и «прибавочной стоимости», то есть на научно обоснованном фундаменте. В условиях жёстко контролируемого государством процесса накопления в СССР для обоснования нового инвестиционного проекта была разработана и широко использовалась система показателей «сравнительной экономической эффективности капитальных вложений» [5]. Как известно, в неё входили следующие основные показатели:

„ „ K — К/

Срок окупаемости «дополнительных капитальных вложений» N=------. (1)

C, - C

В литературе величина N в годах называется « сроком окупаемости дополнительных капитальных вложений », под K i понимаются капитальные вложения, а под C i -«себестоимость» выпускаемой продукции.

Запишем последовательно выражение (1) иначе:

N ( C , - Cz ) = Kz - K i ; C , - C , = KI - K i ; C , + K i = C + K 2 . (2)

NN NN

В последнем выражении (2) слева стоят «затраты»: годовая «себестоимость» плюс величина K,/n первого варианта, то есть З, = С, + K, /N, а справа стоят «за- траты»: годовая «себестоимость» плюс величина K2 / N второго варианта, то есть З2 = С2 + K2 / N, при предположении N лет эксплуатации вариантов, запущенных в эксплуатацию одновременно. Эти выражения так называемых «приведённых затрат» при сравнении двух конкурирующих производственных вариантов в литературе записываются иначе: З1 = C1 + EHK1 и

З2 = C 2 + E H K 2 , где C i — «себестоимость» выпускаемой продукции, K i - «капитальные вложения», E H = 1/ N - «нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений», N - «нормативный срок окупаемости» «дополнительных капитальных вложений». Индекс указывает на принадлежность к варианту. При этом не всегда

(5 ; + K i ) + K 1 =

( n i ) N

понятно, включает ли конкретный автор в величину C i стоимостный износ средств труда (то есть «амортизацию» f = Kt!Ut , где nt - «срок окупаемости» конкретного средства труда, или «срок оборота» конкретного «основного капитала»), или не включает, ведь само слагаемое E H K = Ki/N уже есть усреднённая «нормативным коэффициентом», то есть «амортизация», а, быть может, для кого-то и «прибыль». Если в величины С 1 и С 2 включены амортизационные отчисления, то выражение (2) можно записать так:

(5 2 + K 2 ] + K . (3)

n2N

Здесь в формуле (3) величины 5 1 и 5 2 есть «текущие эксплуатационные годовые затраты», а величины f 1 = K 1/ n 1 и f 2 = K 2/ n 2 есть «годовой стоимостной износ капитальных вложений», или «годовой стоимостный износ средств труда» конкурирующих вариантов, или «амортизация», так что 5 t + K t Ju = C t .

Из сказанного следует, во-первых , что в текущих эксплуатационных годовых затратах 5 1 и 5 2 есть только затраты на сырые и вспомогательные материалы и на заработную плату , и в них отсутствует годовой стоимостной износ средств труда f 1 = K 1/ n 1 и f 2 = K 2 n 2 , ибо «стоимостной износ», как «амортизация», не может дважды входить в «затраты»: один раз в величину S i , а второй раз прибавляться к величине 5 i .

Во-вторых, выражения в скобках в формуле (3), или выражения 5t + Ki/ni = Ct, есть не что иное, как со вокупные годовые затраты или себестоимость (в полном смысле этого слова) годовой продукции.

В-третьих, совокупные годовые затраты ( себестоимость ) C i целиком впитываются в массу Q i , производимой за год товарной продукции, а не только часть затрат, то есть не только текущие эксплуатационные годовые затраты 5t.

В-четвёртых, что представляет собой в формулах (2) и (3) «слагаемое-довесок» Ki / N , каков его экономический смысл? Ведь это слагаемое имеет отношение только к «капитальной стоимости» - это есть часть стоимости средств труда, часть «основного капитала», она не учтена в «амортизации» (то есть в величине Ki/ ni , входящей в величину C i ), зачем она здесь?

Далее в «свёрнутой» формуле (2), в отличие от «развёрнутой» формулы (3), завуалированы или не учитываются следующие основные элементы.

-

1. Не учитываются сроки окупаемости n 1 и п2 средств труда или «основных капиталов», то есть сроки окупаемости самих «капитальных вложений» сравниваемых вариантов.

-

2. Не учитываются различные массы продуктов Q 1 и Q 2 , производимых капиталами К 1 и К2 за год, ибо в формуле

-

3. Не учитываются различные стоимости единицы [или (а также) годовой массы] производимых продуктов по конкурирующим вариантам.

4. Непонятно, где спрятана прибыль? Может быть, в частях

К

1

/ N

и

К2 / N

?

(1) подразумевается, что Q i = Q 2 по отношению к капиталам К 1 и К 2 или их частям К 1 / N и К2 / N они учитываются только в «себестоимости» С 1 и С2 .

X = П -

Оценку прогрессивности новой техники, в том числе автоматов и автоматических линий, авторы работ [1, 2, 9] проводят путём сравнения различных вариантов по уровню производительности труда, и затем лучший вариант сравнивают с действующим в производстве, подтверждая своё заключение о целесообразности его внедрения.

Предпочтение авторы работ [1, 2, 9] отдают варианту, который обеспечивает наибольший рост производительности труда и гарантирует выполнение планируемых темпов роста на весь срок службы машины:

/ П 1 , (4)

где X - коэффициент роста производительности труда при сравнении двух вариантов; П1 - производительность труда, которую обеспечивает исходный вариант; П2 - производительность труда второго, сравниваемого с исходным вариантом.

Если оба сравниваемых варианта вводятся в действие одновременно, то рост производительности труда определяется выражением:

Q 2 ■ N

П 2 _ ТУ 2 ' [ a 2 + ( b 2 + 1) ]

П = Q1 ■ N tv 1 ■ [ ai + (bi +1)]

Q 2 T v 1 [ a i + ( b + 1) ]

-

■ ■ .

Q1 T V 2 [ a 2 + ( b 2 + 1) ]

Далее авторы вводят безразмерные коэффициенты (и уходят от споров с экономистами об пугающих их размерностях), характеризующие сравнительные техникоэкономические показатели сравниваемых вариантов производства:

Ф = Q2/Q1 - коэффициент роста производительности (лучше сказать, «производительной силы»!) средств производства (лучше сказать, «средств труда»!), показывающий, во сколько раз повышается производительность («производительная сила»!) при втором варианте по сравнению с исходным; кроме того, сама производительная сила машин - Q в свою очередь подробнейшим образом раскрывается через технологические, конструктивные и эксплуатационные показатели (позже мы приведём пример для автоматической линии); s = TV 1 /TV2 - коэффициент сокращения живого труда, показывающий, во сколько раз сокращается живой труд при втором варианте по сравнению с исходным; ст = ТП2 /ТП 1 - коэффициент изменения стоимости «средств труда»; 5 = TC2/TC 1 - коэффициент изменения текущих эксплуатационных затрат на единицу продукции при равном её выпуске (то есть при Q = Q2, или Ф = 1), а с учётом коэффициента ф, отражающего изменение масштабов производства (и коэффициента δ, отражающего изменение текущих эксплуатационных затрат на единицу изделия), окончательно имеем: TC 2 /TC 1 = ф5. Затем определяются величины a2 и b2 через безразмерные коэффициенты:

а 2 = T n 2- = T n 1 — = Tn2 сте = a i oe = а сте ; b 2 = T C 2 = T C1 ?5 = TC1 ф5е = Ь ф5е = Ь ф5е •

T V 2 T V 1 T V 1 T V2 T V1 T V1

s s

Подставляя значения а 2 и b2 , а также ф и е в формулу (5), получаем формулу, в которой рост производительности труда выражен непосредственно через сравнительные техникоэкономические показатели сравниваемых вариантов производства:

a + N ( b + 1)

-

2 фе е 1 \ .

асте + N (Ь5фе +1)

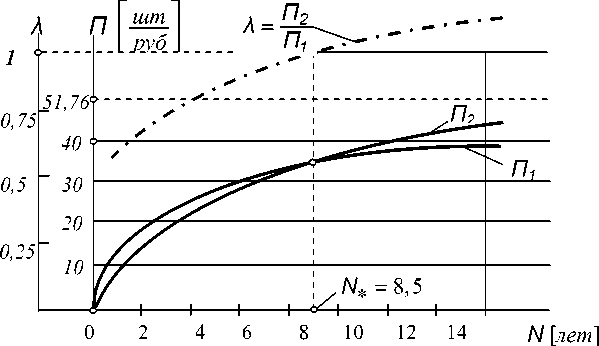

Проанализируем полученную зависимость графически с учётом положений работ [7, 8, 9], используя текст работы [2, с. 58]. На рисунке приведены графики производительности труда во времени для двух проектируемых вариантов новой техники, например поточной и автомати ческой линии при условии, что оба вариан та новой техники вводятся в действие одно временно и имеют одинаковые сроки служ бы, а также график роста производитель ности при сравнении вариантов.

Рисунок 1 – Графики изменения производительности и роста производительности труда

Так как автоматическая линия доро- же поточной (σ > 1), то при малых сроках службы производительность общественного труда на поточной линии П1 выше, чем на автоматической П2, поэтому и коэффициент роста производительности труда вначале меньше единицы. Однако автоматическая линия благодаря высокой производительной силе, воплощённой в ней (ф > 1), и малому количеству обслуживающих рабочих (s > 1), имеет более низкие эксплуатационные затраты при выпуске продукции, поэтому при длительных сроках службы уровень производительности труда на автоматиче- ской линии выше (X > 1).

Следовательно, если сроки службы автоматической линии меньше некоторой минимальной величины ( N < N * ), целесообразнее строить поточную линию как более дешёвую, несмотря на большие эксплуатационные расходы. И наоборот, автоматическая линия выгоднее, если предполагаемые сроки её службы достаточно велики ( N > N * ).

В формуле (6) произведение ф£ представляет собой рост производительности живого труда :

Х ж = X v = фЕ . (7)

Здесь ф характеризует увеличение производительности труда рабочего за счёт роста производительной силы средств труда (здесь имеет место увеличение «относительной прибавочной стоимости», или сокращение необходимого труда по сравнению с прибавочным трудом при прежней длине рабочего дня…), а ε – увеличение производительности труда за счёт увеличения числа станков, обслуживаемых одним рабочим (здесь имеет место увеличение прошлого труда и сокращение непосредственного живого труда, или рост «постоянного капитала» и сокращение «переменного капитала»). Поэтому формула (6) получает вид:

-

- _ - a + N ( b + 1)

a cs + N ( Ь 5фЕ + 1)

= x v • в . (8)

ввода в эксплуатацию различны.

Например, на проектирование, изготовление и отладку автоматической линии уходит больше времени, чем на компоновку поточной линии из универсальных автоматов.

Предположим, что такая автоматическая линия может быть введена в эксплуатацию на L лет позже, чем поточная; следовательно, срок её службы (N - L) лет. Тогда производительность труда при эксплуатации автоматической линии п — Q2 (N L) шт

П 2 - T v2 ‘ a 2 + ( N - L)(b 2 + 1) L руб

Сравнивая производительность труда обоих вариантов новой техники в этом случае, получим:

4 = ^N_i a + N ■ ( b + 1 ) ---- (10)

a ■ и + ( N - L ) ■ ( b ■ 5 ■ ф + J )

Если мы формулу (10) запишем так, то можно указать пути повышения роста производительности общественного труда .

Основные из них следующие: 1 – сокращение живого труда - s , 2 - увеличение производительной силы средств труда - ф , 3 - сокращение стоимости средств труда – σ , 4 – сокращение текущих эксплуатационных затрат на сырые и вспомогательные материалы и прочее – δ , 5 – сокращение сроков проектирования, изготовления, отладки и внедрения – L .

Таким образом, теория производительности машин и труда позволяет про- водить сравнительный анализ различных вариантов новой техники по главному критерию – росту производительности общественного труда с учётом фактора времени – сроков проектирования и освоения. Кроме того, производительная сила машин Q в приведённых формулах в свою очередь подробно раскрывается через такие первичные параметры, как технология, конструкция и компоновка машин, надёжность машин, уровень их эксплуатации и др.

Для примера покажем формулу (из работы [3]) для определения производительной силы автоматической линии:

Q АЛ -

____________ 480 ■ p ____________

XCi + q ■ te tp(q) + tx1 + tx2 + W штук в смену

где 480 – временной коэффициент, равный 60 мин ■ 8 час - 480 мин. в смену; p -число параллельных независимых потоков обработки; ηЗ – коэффициент загрузки, характеризующий степень загруженности автоматической линии всем необходимым для работы; W – коэффициент возрастания «внецикловых потерь» вследствие некомпенсированных простоев соседних участков, то есть из-за неполной компенсации простоев станков накопителями на границах участков (W > 1), как характеристика эксплуатации линии; tp(q) – время рабочего хода линии как функция принятых режимов обработки и числа позиций, причём: а) если длительность обработки можно дифференцировать на равные части (tpi = const), то длительность рабочего хода линии tp(q) = tpi = tpо/q, здесь tpо – общая длительность обработки детали (с учётом совмещения операций); б) если длительность отдельных основных операций неодинакова (tpi ≠ const), то tp(q) = tp(max), здесь tp(max) – максимальная по длительности основная (несовмещённая) операция; q – число рабочих позиций (станков) в автоматической линии, на которых осуществляется полный объём обработки детали; nу – число участков автоматической линии, 1 < nу < q ; te - «внецикловые потери» одного комплекта механизмов, то есть потери по оборудованию одной позиции линии как характеристика надёжности; когда потери всех позиций линии равновелики, суммарные потери по оборудованию равны q∙te; ΣСi – суммарные потери по инструменту (потери линии по инструменту, приходящиеся на одно изделие), или ожидае- мые «внецикловые потери» комплекта инструмента как характеристика надёжности; tх1 – время зажима и разжима заготовки, подвода и отвода суппортов на лимитирующей позиции линии; tх2 – время транспортирования детали из позиции в позицию; tх = tх1 + tх2 – время холостых ходов цикла как функция выбранного варианта компоновки линии. Подобно тому, как мы показали пути повышения производительности труда, можно показать и пути повышения производительной силы на примере такого средства труда, как автоматическая линия, но мы этого делать не будем и на этом пока закончим экскурс в «теорию производительности машин и труда» и сошлёмся на работы [1, 2].

Кто же ближе к истине: инженер-экономист с формулой

N •-Kr-K •( или инженер-механик c формулой

Q2 • N r-|

П2 = Tf 2 + N(Tc2 + Tv2 ) _ = Q2 ТУ 1 [al + (bi

П 1 Q i • N '" Q i Т у 2 [ a 2 + ( b 2 + 1) ]

T f 1 + N( t c 1 + T v 1 )

a + N • ( b + 1)

... = Ф • £--$------К ■(12)

a • о • £ + N • ( b • 5 • ф • £ + 1)

Сведём развёрнутое выражение инженера-механика (5), или (6), или (12) к свёрнутому выражению инженера-экономиста (11). Для этого сделаем замену символов следующим образом: T f2 = K 2 ; (T C2 +T V2 ) = C 2 ; T f1 = K 1 ; (T C1 +T V1 ) =

Q 2 • N

_ П 2 _ T f 2 + N( t c 2 + T v 2 ) = П Т = Q 1 • N

T f 1 + N( t c 1 + Т у 1 )

C 1 . Предположим, что масса производимого продукта двумя вариантами одинакова, то есть Q 2 = Q 1 = Q .

Тогда выражение (5) или (6) можно записать так:

Q • N

= K 2 + N • C 2 = K 2 + N • C 2

= Q • N " K 1 + N • C 1 '

K 1 + N • C 1

Вообще говоря, или в общем случае 1 > X > 1. Но мы здесь предполагаем (опираясь на сказанное в работе [8]), что λ = 1, то есть мы хотим определить число N = N* лет, при котором оба варианта равноценны.

т „ П^ K2 + N • Ci

Тогда 1 = X = —2 = —----- 2 .

П 1 K 1 + N • C 1

Выделяя последовательно N, получим: N • ( C 1 + C 2 ) = K 2 - K 1 и, наконец, приходим к прежней формуле (1) или (11).

N = N *

K 2 - K 1

с 1 - с - 2

82 , 5 - 40

22 - 17

42 5

4215 = 8 , 5 года.

Значение величины N* показано на рисунке 2 в работе [8] и рисунке в данной статье.

И если инженер-экономист утверждает, что N* есть число лет, когда окупятся «дополнительные капитальные вложе- ния», то инженер-механик утверждает, что N* есть число лет, когда «производительность труда двух сравниваемых вариантов» станет одинаковой, причём, до этого момента первый вариант был выгоднее второго, а теперь, напротив, второй вариант становится выгоднее первого при дальнейшей эксплуатации обоих вариантов за пределами срока N* лет.

Сущность метода , предложенного в работах [1, 2, 4], состоит в том, что математически непосредственно связываются между собой технические и экономические показатели.

Математическую основу «теории производительности» составляют уравнения, связывающие показатели производительности труда с технологическими, конструктивными, структурными, стоимостными и другими показателями технологического оборудования.

Тем самым методы теории производительности позволяют не только подсчитывать количественно производительность машин или экономическую эффективность их внедрения, но и анализировать различные возможные варианты автоматизированного оборудования, выбирать такие параметры проектируемых машин, которые являются оптимальными и обеспечивают максимальную производительность или наибольший экономический эффект.

Структурная схема математической модели включает в себя:

-

а) первичные параметры, характеризующие технологию, конструкцию и компоновку машин, уровень их эксплуатации, режимы обработки. Так, для станков первичными параметрами являются режимы резания ( v – скорость , s – подача, t – глубина резания … ) и общая длительность обработки – t P , время холостых ходов цикла – t Х , «внецикловые потери» конструктивных элементов – t П , число рабочих позиций – q и участков, на которые разделена линия – n У ; они определяют численно длительность рабочего цикла системы – Т и суммарные «внецикло-вые потери» – Σ t П как характеристику работоспособности;

-

б) определяющие вариационные параметры, которые представляют собой технико-экономические параметры сравниваемых вариантов: по производительной силе машин - ф , стоимости - о , количеству обслуживающих рабочих – е , удельным эксплуатационным затратам – δ , срокам службы – N и др.;

-

в) постоянные для данной модели параметры, которые входят в формулы

как постоянные величины, например нормативные показатели по амортизационным отчислениям – α 1 , ремонтным затратам – α 2 , и т.д.;

-

г) показатели экономической эффективности:

– рост производительности труда – λ , – коэффициент эффективности капиталовложений – Е ,

– приведённые затраты – С П ,

– срок окупаемости техники – n и др.

Важным достоинством такой математической модели является её «реверсируемость». Так, зная числовые значения определяющих параметров, начиная с самых первичных ( v, s, t Р , t Х , q… ), можно определить значения экономических показателей и тем самым выбирать наилучшие варианты из числа технически возможных. С другой стороны, задаваясь требуемыми или оптимальными значениями экономических показателей (например, допустимыми или минимальными сроками окупаемости и т.п.), можно решать уравнения в обратном направлении, получая требуемые значения технических или экономических параметров, вплоть до первичных [2, с. 46 – 49].

Список литературы Повышение производительности труда - основной критерий в оценке создания новой техники

- Шаумян, Г. А. Комплексная автоматизация производственных процессов/Г. А. Шаумян. -М.: Машиностроение, 1973.

- Кузнецов, М. М. Автоматизация производственных процессов/М. М. Кузнецов, Л. И. Волчкевич, Ю. П. Замчалов. -М.: Высшая школа, 1978.

- Оптимизация проектных решений при комплексной автоматизации массового производства (проектирование автоматической линии)/сост. В. И. Кулик. -Хабаровск: Хабаровский политехн. ин-т, 1989, 2005.

- Методика инженерных расчётов обоснования и сравнительной оценки прогрессивности и экономической эффективности новой техники (первая редакция). -М., 1973.

- ГОСТ 14.005 -75. Методы расчёта экономической эффективности ЕСТПП.

- Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. -М.: Экономика, 1969. -16 с.

- Кулик, В. Материальное производство -основа социальной формы движения/В. Кулик, И. Кулик//Вестник ХГАЭП. 2001. № 2.

- Кулик, В. И. Экономическое сравнение двух производственно-технологических вариантов/В. И. Кулик, И. В. Кулик//Вестник ТОГУ. 2009. № 4 (15).

- Кулик, В. И. О производительной силе и производительности труда/В. И. Кулик, И. В. Кулик//Вестник ХГАЭП. 2009. № 6 (45).

- Кулик, В. И. Производительная сила и производительность труда -основные категории в оценке инновационного развития общественного производства/В. И. Кулик, И. В. Кулик//Вестник ХГАЭП. 2011. № 4 -5; 2012. № 1.