Повышение устойчивости агроэкосистем степного Зауралья Республики Башкортостан приемами фитомелиорации

Автор: Суюндуков Я.Т., Хасанова Р.Ф., Сальманова Э.Ф., Абдуллин М.Р.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладная экология

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследовано восстановление свойств деградированных почв агроэкосистем Зауралья Республики Башкортостан под агростепями по методу Дзыбова. Рассмотрены различные варианты и выделены наиболее эффективные сочетания обработки и приемы возделывания почв под агростепи. Выявлены эффективные фитомелиоранты для распространенных типов черноземов Башкирского Зауралья: выщелоченного, обыкновенного и южного. Изучено влияние многолетних сеяных, трав из естественных сообществ и зерновых культур на агрофизические свойства, определяющие плодородие черноземов Башкирского Зауралья.

Фитомелиорация, агростепи, плодородие почв, чернозем, приемы обработки, фитомасса, агрофизические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/148200561

IDR: 148200561 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Повышение устойчивости агроэкосистем степного Зауралья Республики Башкортостан приемами фитомелиорации

Степное Зауралье - наиболее засушливая зона Республики Башкортостан (РБ) – более 90% территории пахотных угодий представлены черноземами. Интенсивное пахотное использование черноземов Зауралья без достаточной заботы о плодородии привело к их деградации. Кроме того, чрезмерные пастбищные нагрузки различных видов скота на степи Зауралья в 60-80-е годы прошлого века привели также и к нарушению почвенного покрова пастбищных угодий в результате изреживания травостоя, нарушения дернины, уплотнения и обесструктуривания верхних слоев почвы, развития эрозионных процессов. В настоящее время актуальным становится проблема разработки фитомелиоративных приемов повышения продуктивности сельскохозяйственных экосистем степного Зауралья. Для этого нами изучено восстановление свойств деградированных почв приемами фитомелиорации, в том числе под полуестественными сообществами (агростепями), а также выявлены эффективные фитомелиоранты для восстановления черноземов Зауралья.

Восстановление свойств деградированных почв под агростепями. Полевые исследования проводились на агростепях, заложенных к.б.н. М.Р. Абдуллиным на эродированной пашне и на выбитом пастбище на территории Баймакского административного района РБ. Изменения почв исследовались в агростепях возраста от 8 до 18 лет.

Опыт № 1. Заложен в 1989 г. на территории колхоза «Сакмар» на эродированной пашне. Схема опыта включала следующие варианты: 1. Целина; 2. Пашня; 3. Агростепь, созданная методом Дзыбова (1985 г.). Эталонный участок представ-

лял богаторазнотравно-ковыльную степь, в составе которой 79 видов на 100 м2.

Опыт № 2. Влияние различных обработок дернины и удобрений на формирование и продуктивность агростепей при залужении сеносеменным материалом естественной растительности. Заложен в 1996 г. на территории колхоза им. Салавата на выбитом пастбище с видовым богатством 30 шт. на 100 м2, которое было вспахано в 1950-е годы и заброшено из-за сильной каменистости почвы. Схема опыта: 1.Целина (абсолютный контроль). 2. Деградированное пастбище (контроль с вытоптанным травостоем); 3. Агростепь на фоне дискования дернины в 2 следа на глубину 8-10 см; 4. Агростепь на фоне дискования дернины «дочерна» (4 раза) на глубину 8-10 см; 5. Агростепь на фоне отвальной вспашки с дискованием.

Абсолютный контроль (целина) представлял собой почву с достаточно хорошо сохранившимся травостоем разнотравно-ковыльной степи при умеренном выпасе, в составе которого 75 видов на 100 м2. На опытных вариантах (2-4), которые изучались на неудобренном и удобренном (N 60 Р 60 ) фонах, рассевалась сено-семенная смесь, заготовленная из целинного (эталонного) участка в 2 срока: 5 августа после созревания семян злаков и 15 августа после созревания семян бобовых и разнотравья. После рассева производилось прикатывание тяжелым катком. На целине и деградированном пастбище после закладки опытов была прекращена всякая хозяйственная деятельность и установлен относительный заповедный режим.

В агростепи (опыт № 1) процесс воспроизводства флористического состава степных сообществ идет быстро, наиболее интенсивно в первые 4 года [1, 2]. К 10 году после создания агростепи в составе формирующегося сообщества присутствуют 80% видов трав, которые были представлены в исходном ценофонде. Изменение состава сообщества в ходе сукцессии растительности нашло отражение в урожае надземной массы, по которой видно, что по величине урожая сена агростепь ненамного уступает целине, этот показатель (среднее за 4 года) на целине составляет 32,75 ц/га, на пашне – 36,1 и в агростепи – 30,52. Коэффициенты вариации (V) свидетельствуют об устойчивости продуктивности степных сообществ независимо от погодных условий года (V равен соответственно, 6,06%; 35,51% и 8,08%).

Растительность агростепи формирует также значительное количество корневой массы. На 18й год после создания (2007 г.) в слое почвы 0-30 см под агростепью она составила 23,9 т/га (на целине – 23,1 т/га). При этом наибольшая подземная фитомасса (как и на целине более 50%) сосредоточена в поверхностном слое почвы (0-5 см). Такое распределение корневой массы под травами создает надежный защитный слой на поверхности почвы, что способствует предотвращению развития эрозионных процессов.

В опыте № 2 заметных различий между удобренными и неудобренными фонами по числу видов не отмечено. На контроле число видов изменялось медленно: с 30 видов 100 м2 в 1997 г. до 43 в 2007 г.

В агростепях, созданных с применением разной обработки дернины, увеличение числа видов происходило с разной интенсивностью (рис. 1). На всех вариантах произошло увеличение числа видов. На варианте агростепи с 4 кратным дискованием число видов было максимальным – свыше 80 на 100 м2, что даже больше чем на целине (75 видов). Превосходство данного варианта по видовому богатству объясняется тем, что при многократной неглубокой обработке происходит более полное измельчение, равномерное распределение дернины в поверхностном слое, выравнивание почвы. При этом возобновляется рост и развитие растений из состава прежнего сообщества, а также создаются лучшие условия для контакта почвы с посеянными семенами и их прорастания. На варианте с 2-кратным дискованием происходит неполное разрушение дернины, что препятствует внедрению в почву высеянных семян, хотя часть растений из состава прежнего сообщества продолжает вегетацию. На варианте со вспашкой и дискованием происходит также неполное разрушение дернины, однако при глубокой заделке многие растения из состава «бывшего» сообщества погибают. В то же время создаются хорошие условия для семян, поступивших в составе вновь посеянной сено-семенной смеси.

Урожайность агростепей показана на рис. 2. Из рисунка видно, что уже на второй год после высева сено-семенной смеси надземная фитомасса в агростепях была выше, чем на контроле. Наиболее высокой продуктивностью отличился вариант агростепи, созданный на фоне 4-кратного дискования дернины, который достоверно отличался от всех других опытных вариантов, уступая лишь целине. Наименее урожайной оказалась аг- ростепь на фоне 2-кратного дискования дернины. Вариант агростепи на фоне вспашки с дискованием занимал промежуточное положение.

1997 1998 1999 2000

2005 2006 2007

Рис. 1. Влияние приемов обработки дернины на динамику числа видов в агростепях (опыт № 2, без удобрений). Варианты согласно схеме опыта: ◊ – 2, ∆ - 3, □ – 4, ○ – 5; пунктиром показано значение абсолютного контроля.

Уже со второго года после создания агростепей отмечается преимущество всех вариантов на фоне удобрений по сравнению с вариантами без удобрений. На удобренном фоне агростепь, созданная с 4-кратным дискованием дернины, по продуктивности была достоверно выше, чем целинный участок. На варианте со вспашкой и дискованием урожайность трав на 11-12-е годы после создания агростепи также достигла уровня цели- ны.

m

H

1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2007

Рис. 2. Влияние приемов обработки дернины на динамику надземной фитомассы в агростепях на фоне удобрений (N 60 Р 60 ). Варианты согласно схеме опыта: ◊ - 2, ∆ - 3, □ – 4, ○ – 5; пунктиром показано значение урожая абсолютного контроля (целины).

Заповедный режим способствовал «самовосстановлению» степи и на контроле, что сопровождалось медленным ростом числа видов, постепенным разуплотнением поверхности почвы, улучшением условий роста и развития растений, что привело к повышению урожая как на неудобренном, так и на удобренном фоне.

Изменение продуктивности и видового богатства агростепей нашло отражение в накоплении подземной фитомассы, особенно на фоне удобрений. Максимальное количество корневой массы (24,29 т/га), хотя не достигнут уровень целинной почвы (27,02 т/га), отмечено на варианте создания агростепи с 4-кратным дискованием дернины.

Изучение влияния агростепей на свойства почв показало увеличение содержания гумуса в почве. В опыте № 1 на 11-й год после создания агростепи (2000 г) в среднем в слое 0-30 см увеличение гумуса по абсолютному значению составило 0,7%. Наибольший рост (на 1,24%) наблюдался в слое 0-5 см, наименьший (на 0,11%) – в слое 20-30 см. К 2004 г. в слое 20-30 и к 2007 г. в слое 10-20 см по содержанию гумуса был достигнут уровень целинной почвы, в то время как в слоях 0-5 и 5-10 см по содержанию гумуса почва в агростепях уступала целине. Из этого следует, что в более глубоких слоях почвы восстановление гумуса происходит более быстрыми темпами.

Аналогичная закономерность наблюдается в опыте № 2. На 10-й год после создания «заповедного» режима почва контрольного участка (бывшее деградированное пастбище) еще значительно уступала целине по содержанию гумуса. Восстановление естественной растительности на всех вариантах агростепи способствовало более интенсивному восстановлению содержания гумуса в почве по сравнению с контролем. Наиболее эффективно процесс гумификации происходил под агростепью на варианте с 4-кратным дискованием, который ненамного превосходит вариант агростепи, созданный на фоне глубокой вспашки с дискованием. В более глубоких слоях почвы (3040 и 40-50 см) изменения содержания гумуса незначительные. На фоне удобрений восстановление гумуса происходило более высокими темпами, что связано с интенсивным накоплением фитомассы растительностью агростепей на повышенном фоне питания.

Анализ структурного состояния почв по агростепями показал, что в опыте № 1 по шкале Долгова и Бахтина структурное состояние целинной почвы в слое 0-30 см оценивается как «отличное», на пашне оно снижается до нижней границы кате- Таблица 2. Влияние разных вариантов агростепей и (опыт № 2)

гории «хорошее», водопрочность агрегатов снижается от «отличного» состояния до «удовлетворительного» (табл. 1).

Создание агростепи привело к значительному улучшению структурно-агрегатного состояния почвы. На 18-й год после создания агростепи по структурному состоянию почва под агростепью почти достигла целинного уровня, что связано с повышением содержания гумуса, способствующего агрегированию мелких почвенных частиц [6, 7].

|

Таблица 1 . Влияние агростепи на изменение структурно-агрегатного состава почвы (опыт № 1, содержание агрегатов) % |

|||||

|

Просеивание (размеры агрегатов) |

Слой почвы, см |

Варианты опыта |

|||

|

целина |

паш ня |

агростепь |

|||

|

2004 г. |

2007 г. |

||||

|

Сухое (10-0,25 мм) |

0-30 |

82,2 |

61,9 |

76,8 |

80,3 |

|

30-50 |

85,5 |

73,5 |

82,4 |

83,9 |

|

|

Мокрое (более 0,25 мм) |

0-30 |

70,9 |

46,7 |

64,6 |

69,3 |

|

30-50 |

64,1 |

56,2 |

63,5 |

66,0 |

|

На всех вариантах агростепей (опыт № 2) отмечено улучшение стуктурно-агрегатного состава почвы, которое зависит от способа обработки дернины (табл. 2). Наилучшим структурным состоянием почвы характеризуются варианты агростепей, созданные на фоне поверхностной обработки, в особенности с 4-кратным дискованием дернины, где состояние почвы пахотного слоя (030 см) оценивается как «отличное». На удобренном фоне происходило более полное восстановление структурного состояния. Улучшение структурного состава происходило в основном за счет снижения содержания пылеватых частиц.

удобрений на структурно-агрегатный состав почвы

|

№ п/п |

Вариант |

Слой почвы, см |

Без удобрений |

N 60 Р 60 |

||||||

|

Размер агрегатов, мм |

Водопрочность, % |

Размер агрегатов, мм |

Водопрочность, % |

|||||||

|

>10 |

10-0,25 |

<0,25 |

>10 |

10 0,25 |

<0,25 |

|||||

|

1 |

Целина |

0-30 |

- |

95,0 |

5,0 |

72,2 |

- |

- |

- |

- |

|

30-50 |

- |

92,4 |

7,6 |

80,9 |

- |

- |

- |

- |

||

|

2 |

Контроль |

0-30 |

9,4 |

68,4 |

22,2 |

50,9 |

7,5 |

74,8 |

17,7 |

52,2 |

|

30-50 |

8,2 |

72,8 |

19,0 |

68,6 |

8,1 |

76,4 |

15,5 |

72,7 |

||

|

3 |

Дискование в 2 следа |

0-30 |

7,3 |

78,4 |

14,4 |

70,6 |

6,0 |

88,5 |

5,5 |

71,6 |

|

30-50 |

8,7 |

79,3 |

12,0 |

76,7 |

7,5 |

83,5 |

9,0 |

79,5 |

||

|

4 |

Дискование в 4 следа |

0-30 |

7,8 |

81,0 |

11,2 |

70,9 |

7,6 |

86,3 |

6,1 |

72,4 |

|

30-50 |

9,0 |

78,4 |

12,6 |

71,6 |

5,8 |

89,0 |

5,2 |

82,1 |

||

|

5 |

Вспашка + дискование |

0-30 |

9,2 |

72,3 |

18,5 |

60,5 |

8,8 |

75,5 |

15,7 |

61,2 |

|

30-50 |

9,6 |

74,2 |

16,2 |

70,8 |

8,1 |

80,6 |

11,3 |

78,2 |

||

Изучение плотности сложения и пористости в опыте № 1 показало интенсивное формирование растениями корневой массы, улучшение гумусного и структурного состояния почвы в агростепи привели к постепенному ее разуплотнению. Плотность сложения слоя 0-30 см к 18-му году после создания агростепи приблизилась по величине к показателям целинной почвы. Изменения плотности сложения нашли зеркальное отражение в повышении общей пористости почвы. Создание агростепи на пашне привело к восстановлению «отличной» (по шкале Качинского [5]) пористости в верхних (0-20 см) слоях и «удовлетворительной» в нижележащих слоях почвы.

В опыте № 2 определение плотности сложения почвы производилось одновременно на всех вариантах. Агростепи за 9 лет способствовали восстановлению исходной плотности почвы. Особенно это заметно на неудобренном фоне. Так, на контроле (выбитое пастбище) плотность достаточно высокая и занимает промежуточное положение (1,2 г/см3) между категориями «оптимальная» и «уплотненная» по шкале Гарифуллина [4]. По слоям более выровнена, что свидетельствует о распространении уплотняющего влияния выпаса на более глубокие слои почвы. В среднем для слоя 0-30 см разница целинной почвы и контроля составляет 0,17 г/см3. В агростепях значение плотности в пахотном слое значительно ниже и колеблется в «оптимальных» пределах - от 1,05 до 1,11 г/см3. Наименьшую плотность имеет почва на варианте агростепи, созданной на фоне 4-кратного дискования дернины.

1 2 3 4 5 6

Часы

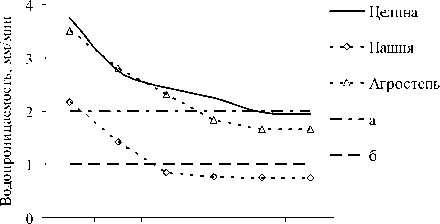

Рис. 3. Влияние агростепи на водопроницаемость почвы (опыт № 1, 2006 г.). Пунктирами показаны границы оценки водопроницаемости по Ф.Ш. Гарифуллину [4]): выше а (> 2 мм/мин) - высокая, а - б (12 мм/мин) - хорошая, ниже б (< 1 мм/мин) - удовлетворительная

Отмечено, что внесение минеральных удобрений способствует большему разуплотнению почвы, что связано с более высокой продуктивностью растений на удобренном фоне и большей оструктуренностью почвы.

На вариантах агростепей произошло существенное повышение пористости ввиду разуплотнения, что особо четко заметно на фоне без удобрений. Удобренный фон способствовал несколько большему повышению пористости, при этом отмечено нивелирование (сглаживанию) действия агростепей (от 57,14% до 58,37%). Некоторое преимущество по величине пористости как на неудобренном, так и на удобренном фоне имеет вариант создания агростепи с 4-кратной обработкой дернины.

Определение водопроницаемости почв в опыте № 1 показало, что она под агростепями восстанавливается почти до уровня целинной (рис. 3), что объясняется улучшением общих физических свойств почвы.

Отбор эффективных фитомелиорантов для черноземов Зауралья РБ. Исследования проводились в Учалинском, Баймакском, Хайбуллинских районах РБ, на территориях которых соответственно распространены подтипы чернозема: выщелоченный, обыкновенный и южный. Изучалось влияние на свойства почв разных видов сеяных трав: костреца безостого, люцерны синегибридной, эспарцета сибирского, козлятника восточного, донника желтого. Для сравнения изучалось влияние трав естественных степей - ковылей, овсяницы ложноовечьей, пырея ползучего, житняка гребневидного. Виды ковыля изучались с учетом их преобладания в районах исследований: ковыль перистый в Учалинском районе, ковыль Залесского - в Баймакском, ковыль Лессинга - в Хайбуллинском. В качестве контроля изучались почвы под озимой рожью (сорт Чулпан) и яровой пшеницей (сорт Саратовская 55).

Изучение надземной фитомассы разных видов показало, что она снижается вдоль градиента север-юг: от чернозема выщелоченного (0,76-1,90 кг/м2 воздушно-сухого вещества) к чернозему южному (0,09-1,13 кг/м2). Аналогично уменьшаются параметры биомассы растений, коррелирующие с урожайностью: линейный рост, число и размеры листьев. На всех подтипах чернозема наибольшая надземная фитомасса отмечена у сеяных трав в последовательности: козлятник (1,13-1,90), люцерна (0,78-1,33), донник (0,681,24), кострец (0,73-0,91) и эспарцет (0,55-0,99 кг/м2). У видов из естественных сообществ самая высокая фитомасса отмечена у пырея (0,42-1,14), самая низкая - у овсяницы (0,09-0,76 кг/м2).

Наибольшее накопление корневой фитомассы, как и надземной, наблюдается в черноземе выщелоченном, оно снижается в черноземе обыкновенном и еще более - в южном. При этом наибольшая подземная фитомасса характерна для многолетних злаковых трав из естественных сообществ, а также для костреца, у которых основная масса корней сосредоточена в самом поверхностном слое почвы. Для черноземов выщелоченного и обыкновенного ее доля в слое 0-5 см составляет 60-80%, в черноземе южном - 50-70% от общей фитомассы слоя 0-30 см. Таким образом, в остро засушливых условиях корни растений сосредоточены в более глубоких слоях. У сеяных бобовых трав содержание подземной фитомассы в верхнем пятисантиметровом слое несколько ниже и значительную долю занимает корневая масса в нижележащих слоях. По характеру распределения корневой массы по профилю однолетние злаковые культуры близки к бобовым травам.

Изучение агрофизических свойств под разными травами показало, что плотность почвы нахо- дится в оптимальных пределах. От чернозема выщелоченного к чернозему южному наблюдается постепенное повышение плотности и снижение пористости почвы (в слое 0-30 см). Под зерновыми культурами наблюдается достоверное уплотнение по сравнению с почвой под травами, что связано с технологией их возделывания. Вниз по профилю почвы под всеми изучаемыми видами также происходит постепенное повышение плотности. Под зерновыми культурами эта закономерность не наблюдается. Выявлена тесная отрицательная корреляция плотности почвы и корневой массы (для чернозема выщелоченного r = -0,80, обыкновенного – -0,81, южного – -0,86), а также средняя степень зависимости пористости от водопрочности агрегатов (для выщелоченного чернозема r = 0,62, обыкновенного – 0,55, южного – 0,51).

Анализ влияния трав на структурноагрегатный состав почвы по методу Н.И. Савви-нова показал, что содержание агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) в слое 0-30 см в черноземе выщелоченном под многолетними травами естественных сообществ и сеянными травами составляет 76,7% и 74,9% соответственно, в контроле под озимой рожью – 74,4%, а под яровой пшеницей – 56,5%. В черноземе обыкновенном под травами естественных сообществ и сеянными травами этот показатель варьирует от 62,3 до 70,9%, под озимой рожью – 62,7% и яровой пшеницей – 31,4%. В черноземе южном под травами естественных сообществ и сеянными травами – 74,4% и 74,8%, под озимой рожью – 72,2% и яровой пшеницей – 53,6%.

В черноземе выщелоченном содержание водопрочных агрегатов под разными видами трав сравнительно выровнено и варьирует в небольших пределах – от 60% до 80%. В черноземе обыкновенном водоустойчивость агрегатов варьирует в зависимости от вида растений от 50% до

90%. В черноземе южном она несколько ниже и колеблется в пределах от 35% до 70%.

Таким образом, создание агростепей путем рассева сено-семенной смеси (по Дзыбову) является высокоэффективным методом экологической реставрации степных растительных сообществ и деградированных почв пахотных и пастбищных угодий степного Зауралья. Посевы многолетних трав способствуют восстановлению агрофизических свойств деградированных пахотных почв, значительному повышению их продуктивности. Высокая эффективность восстановления естественной растительности и свойств почвы позволяет рассматривать фитомелиорацию как один из перспективных способов повышения устойчивости агроэкосистем степного Зауралья.

Список литературы Повышение устойчивости агроэкосистем степного Зауралья Республики Башкортостан приемами фитомелиорации

- Абдуллин М.Р., Миркин Б.М. О возможности использования метода создания «Агростепей» в Башкирском Зауралье//Эффективные приемы воспроизводства плодородия почв, совершенствование технологий возделывания, создание и внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур. Уфа, 1995а. С. 47-49.

- Абдуллин М.Р., Миркин Б.М. О некоторых методах количественного описания сукцессий//Экология. 1999. № 6. С. 468-470.

- Абдуллин М.Р., Миркин Б.М. Опыт создания «агростепей» в Башкирском степном Зауралье//Бюлл. МОИП. Отд. Биол. 1995 б. T. 100. № 5. C.77-90.

- Гарифуллин Ф.Ш. Оптимальные параметры почв и урожай сельскохозяйственных культур//Почвенные условия и эффективность удобрений. Уфа, 1984. С. 3-12.

- Качинский Н.А. Оценка основных физических свойств почв в агрономических целях и природного плодородия их по механическому составу//Почвоведение. 1958. № 5. С. 1-17.

- Лепилин И.А. Влияние возраста многолетних трав на физические свойства лугово-черноземной почвы//Почвоведение. 1989. № 2. С. 121-126.

- Tisdall J.M., Oades J.M. Organic matter and water-stable aggregates in soils//J. Of Soil Sci. 1982. V.31. P.141-163.