Повышение засухоустойчивости тетраплоидных популяций кукурузы

Автор: Хатефов Э.Б., Кагермазов А.М., Кушхова Р.С., Мадянова В.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития селекции

Статья в выпуске: 3 (30), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по интродукции генетического материала некоторых экзотических рас кукурузы из стран Латинской Америки в геном тетраплоидных популяций. Получены новые популяции с расширенным генетическим полиморфизмом и повышенной засухоустойчивостью, изучены значения экологической пластичности и стабильности урожая, определены значения корреляции и коэффициентов вариации с основными селекционно ценными признаками кукурузы.

Засухоустойчивость, кукуруза, тетраплоидные популяции, интродукция, генетический материал, селекция, экологическая пластичность

Короткий адрес: https://sciup.org/147123690

IDR: 147123690 | УДК: 631.527

Текст научной статьи Повышение засухоустойчивости тетраплоидных популяций кукурузы

Материалы и методика исследований

Для проведения исследований по расширению полиморфизма и засухоустойчивости тетраплоидных популяций нами были заложены опыты в предгорной зоне на территории НПО №1 «НАРТАН» (влагообеспеченный фон) и в степной зоне НПУ №2 «ОПЫТНОЕ» (засушливый фон) ГНУ КБНИИСХ Россельхозакадемии в период с 2007 по 2010 гг. В связи с тем, что в Госреестре селекционных достижений РФ нет районированных сортов и гибридов тетраплоидной кукурузы , для использования при сортоиспытании, нам пришлось в качестве стандарта сравнивать их с диплоидным гибридом Краснодарский 382 МВ. При выращивании тетраплоидных гибридов рядом с диплоидным стандартом, во время цветения метелок происходит опыление початков тетраплоидной кукурузы гаплоидной пыльцой стандарта и на тетраплоидных початках завязываются триплоидные зерновки без эндосперма. Аналогично опыляются и початки стандарта диплоидной пыльцой тетраплоидных растений, на которых впоследствии завязываются триплоидные зерновки без эндосперма. В результате такого переопыления значения урожайности зерна снижаются, что приводит к искажению результатов опыта и ошибочной интерпретации его результатов. Поэтому для объективного сравнения результатов опыта мы разместили еще один стандарт (Краснодарский 382МВ) на изолированном участке, на расстоянии 500м, от основного посева (опыта) тетраплоидных гибридов. На изолированных участках (засушливый и влагообеспеченный фон) высевали гибриды тетраплоидной кукурузы на делянках площадью 9,8 м2. Опыт был заложен в трехкратной повторности двурядковыми делянками по схеме 70х35 см. Густота стояния формировалась вручную, из расчета 50 тыс./га или 49 растений на делянке. Делянки размещались в первой повторности систематически, а в последующих рендомизированно. Размещение опытов, и повторности были одинаковыми для обоих блоков. В этом опыте до выметывания метелок, учет и наблюдения были основными для обоих блоков опыта. На основном участке, где испытывались тетраплоидные гибриды в сравнении с диплоидным стандартом, перед цветением мужских соцветий проводили обрывание метелок стандарта каждом растении, что бы избежать переопыления диплоидов и тетраплоидов. В дальнейшем учет и наблюдения после цветения и оплодотворения сравнивали со стандартом на изолированном участке, где были растения только диплоидного стандарта.

В исследованиях проведенных Хатефовым Э . Б . [3] были созданы тетраплоидные популяции с высокой семенной плодовитостью початка . На основе изученных им популяций , нами были заложены линии и гибриды с различными экзотическими расами кукурузы из стран Латинской Америки ( таблица 1). Было получено большое количество гибридов экзотических рас с тетраплоидными популяциями , на основе которых методом выявления нередуцированных женских гамет удалось получить новые популяции .

Схема опыта по годам исследований :

-

1. 2005 г . Тестирование экзотических рас (2n) и тетраплоидных популяций (4n) на засухо устойчивость .

-

2. 2006 г . Гибридизация ( ♀раса 2n х ♂популяция 4n), выявление нередуцированных ♀гамет

-

3. 2007 г . ВС 1 ( ♀раса 2n х ♂популяция 4n) х ♂популяция 4n.

-

4. 2008 г . Экологическое сортоиспытание новых популяций , проведение диаллельных скрещивании между популяциями .

-

5. 2009 г . Анализ ОКС и СКС тетраплоидных популяций .

-

6. 2010 г . Анализ ОКС и СКС тетраплоидных популяций .

Таблица 1 – Генетические компоненты новых тетраплоидных популяций кукурузы использованных в опыте

|

№ |

Вариант |

Генетическая плазма |

||

|

кукурузы |

расы |

теосинте |

||

|

1 |

ПП 1/18 |

W64, ВИР 116, ВИР 38, Г 23. ВИР 40 МВ , Гб 627 |

1/4 Dente Rio Grandese Rigoso |

- |

|

2 |

ПП 1/20 |

W64, ВИР 116, ВИР 38, Г 23. ВИР 40 МВ , Гб 627 |

1/4 Tuxpeno 1 |

- |

|

3 |

ПП 1/22 |

W64, ВИР 116, ВИР 38, Г 23. ВИР 40 МВ , Гб 627 |

1/4 Dente Rio Grandese Rigoso |

- |

|

4 |

ПП 2/18 |

ВИР 38, Г 23, ВИР 158,WF9, M14RT, Hy, Гб 627 |

1/4 71-218L-185 |

- |

|

5 |

ПП 3/18 |

W64, WF9, Hy, M14RT, W155, ВИР 116, ВИР 38, Г 23, С 103, ВИР 44, ВИР 158, Сг 25. ВИР 40 МВ , Гб 627, Гб 300, (WF9x С 103) |

1/4 71-218L-185 |

1/8 Euchlaena perennis |

|

6 |

ПП 4/20 |

W64, WF9, Hy, ВИР 40 МВ , Гб 627, Гб 300, (WF9xC103), M14RT,W155, ВИР 116, ВИР 38, Г 23, С 103, ВИР 44, ВИР 158, Сг 25. |

1/4 Nal-Tel |

1/16 Euchlaena perennis |

|

7 |

ПП 5/20 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 Cateto Sulino Grosso |

- |

|

8 |

ПП 5/22 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 Cateto Sulino Grosso |

- |

|

9 |

ПП 6/20 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 Nal-Tel |

1/8 Euchlaena perennis |

|

10 |

ПП 6/22 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 Nal-Tel |

1/8 Euchlaena perennis |

|

11 |

ПП 7/20 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 71-218L-185 |

1/8 Euchlaena perennis |

|

12 |

ПП 7/22 |

М 14, Oh45,Oh41, Oh29, Oh28, H25, T96, L5, K61, P8, L39, Mo572. |

1/4 Michoacan 21 |

1/8 Euchlaena perennis |

Для изучения засухоустойчивости тетраплоидных популяций семена проращивали в осмотическом растворе сахарозы , по 100 семян на 1 повторность , всего на каждый вариант 4 повторности . Концентрация сахарозы составляла 12 атм . (134 г 18

сахарозы на 100 мл воды ). Вторым методом косвенной оценки на засухоустойчивость был тест жизнеспособности 3 мл пыльцы при ее подсушивании в термостате при 380 С в течение 4 часов и окрашиванием раствором йода в йодистом калии ( р - р

Люголя ). Затем подсушенной пыльцой опыляли по три початка в каждом варианте опыта . Осенью подсчитывали количество завязавшихся семян , которые и являлись показателем теста засухоустойчивости . Третьим методом отбора на засухоустойчивость изученных популяций являлось изучение длительности разрыва в цветении метелки и початка ( гаметофитов ) на засушливом фоне . При этом подсчитывались разрыв в днях при массовом цветении метелок и початков на делянке . В нашем опыте были использованы тесты на урожай зерна в пересчете на т / га в полевых условиях без орошения в степной ( засушливый фон ) и предгорной ( влагообеспеченный фон ) зонах КБР . Фенологические наблюдения , измерения и учеты проводили по « Методическим указаниям по селекции кукурузы ВНИИК » ( Днепропетровск , 1982) и Методическим указаниям ВИР « Изучение и поддержание образцов коллекции кукурузы » ( Ленинград , 1985). Дисперсионный анализ проведен по методике Б . А . Доспехова (1985), определение экологической пластичности по методике В . З . Пакудина , Л . Н . Лопатиной (1984).

Результаты исследований

Во многих научно - исследовательских институтах изучены линии , расы и гибриды кукурузы и обнаружены не только существенные различия в степени их засухоустойчивости , но и биологическая разнотипность приспособления к засухе . Нами было применено несколько тестов для выявления признака засухоустойчивости . Эти тесты охватывали все жизненно важные периоды роста и развития кукурузного растения , что позволило выявить образцы , в которых сконцентрировано максимальное количество генов или групп генов способствующих выживанию растения в условиях водного дефицита .

Из имеющейся коллекции экзотических рас кукурузы полученной из КНИИСХ им . П . П . Лукьяненко и ВНИИР им . Н . И . Вавилова , в 2006 году были выделены расы , которые успевали зацвести в условиях регулируемого фотопериода . Изучение фертильности пыльцы методом окрашивания раствором йода йодистого калия ( р - р Люголя ) и методом подсушивания с последующим опылением початков позволило выделить расы предположительно устойчивые к засухе . Поскольку изученные расы это типичные представители растений короткого дня , то нам пришлось стимулировать цветение при помощи светонепроницаемых изоляторов , которыми укрывали растения , создавая короткий 10 часовой день . В таких условиях расы успешно цвели . Эти образцы нам удалось скрестить с лучшими тетраплоидными популяциями . Затем методом выявления нередуцированных женских гамет , по методу который был предложен Д . Е . Александером и испытан В . С . Щ ербаком в 1966 г , были получены гибридные тетраплоидные зерновки . Для повышения частоты возникновения нередуцированных женских гамет , проростки экзотических рас предварительно были обработаны колхицином (0,15% р - р ). Результаты исследований по выявлению нередуцированных женских гамет показали , что при схеме опыления ( ♀ раса х ♂ тетраплоид ) частота завязывания гибридных тетраплоидных зерновок составила у обработанных колхицином растений 4,70%, тогда как у необработанных ( стандарт ) 2,18% ( таблица 2). Полученные гибриды успешно цвели в естественных условиях фотопериода КБР и большинство из них формировало достаточно зрелые початки . Проведение ВС 1 пыльцы гибридов на початки тетраплоидных популяций позволило выделить истинные тетраплоиды из предполагаемых .

Таблица 2 – Частота выделения нередуцированных женских гамет в опыте

|

№ п / п |

Название |

Всего 3n зерновок , тыс . шт . |

Количество предполагаемых 4n зерновок |

Количество истинных 4n зерновок |

Частота нередуцированных гамет |

|||

|

А |

Б |

А |

Б |

А |

Б |

|||

|

1 |

Michoacan 21 |

18,5 |

586 |

1433 |

388 |

1054 |

2,1 |

5,7 |

|

2 |

Dente Rio Grandese Rigoso |

18,1 |

707 |

885 |

398 |

886 |

2,2 |

4,9 |

|

3 |

Tuxpeno 1 |

13,8 |

763 |

810 |

414 |

759 |

3,0 |

5,5 |

|

4 |

Cateto Sulino Grosso |

17,4 |

528 |

642 |

295 |

574 |

1,7 |

3,3 |

|

5 |

71-218L-185 |

19,5 |

866 |

1010 |

507 |

916 |

2,6 |

4,7 |

|

6 |

Nal-Tel |

15,8 |

526 |

695 |

237 |

647 |

1,5 |

4,1 |

|

Всего |

3976 |

5475 |

2239 |

4836 |

||||

|

Х ср |

2,18 |

4,70 |

||||||

А - без колхицинирования , Б - колхицинированные растения

Всего было выделено 6 экзотических рас, которые проявили наибольшую продуктивность по результатам различных тестов. Это расы: Tuxpeno, Michoacan, Dente Rio Grandese Rigoso (DRGR), Nal-Tel, Cateto Sulino Grosso (CSG) и кремнистая позднеспелая линия 71-218L-185 из Аргентины (к17385). Полученные гибриды успешно цвели в естественных условиях фотопериода КБР и большинство из них формировало достаточно зрелые початки. Посев гибридных зерновок в поддоны с последующим наблюдением за всхожестью в засушливых условиях позволил выявить наиболее засухоустойчивые из них. Проведенное тестирование семян в соматическом растворе сахарозы при 12 атм. (таблица 3) показало различную реакцию на высокое осмотическое давление. Максимальное количество баллов наблюдалось в расах Dente Rio Grandees Rigoso и Nal-Tel (5 баллов), а минимальное в расах Cateto Sulino Grosso (3 балла). Тем не менее, все образцы были включены в скрещивания с тетраплоидными популяциями для выявления нередуцированных женских гамет.

Результаты тестирования всхожести популяций тетраплоидной кукурузы показали , что из изученных 7 популяций превышение значений над стандартом имеют 4 популяции .

Таблица 3 – Характеристика источников засухоустойчивости по фертильности пыльцы и сосущей силе проростков

|

№ п / п |

Название |

Дней до цветения ( фотокабина ) |

Тест в сахарозе 12 атм ., балл |

Фертильность пыльцы , (%) |

|

1 |

Michoacan 21 |

65 |

3 |

82 |

|

2 |

Dente Rio Grandese Rigoso |

75 |

5 |

89 |

|

3 |

Tuxpeno 1 |

70 |

2 |

82 |

|

4 |

Cateto Sulino Grosso |

95 |

3 |

81 |

|

5 |

71-218L-185 |

65 |

4 |

87 |

|

6 |

Nal-Tel |

70 |

5 |

85 |

Минимальное значение устойчивости к водному дефициту имеют популяции № 2, № 3 и № 4 ( таблица 4). Причиной ее низкого показателя популяции № 2 является пониженная сосущая сила проростков в сахарозе . В популяциях № 3 и № 4 обнаружена слабая устойчивость к дефициту влаги в почве на засушливом фоне посева . На влагообеспеченном и засушливом фонах наименьшие различия по всхожести семян имели популяции № 1, № 2 и № 5.

Популяция №2, несмотря на низкую сосущую силу проростков, имеет относительную засухоустойчивость близких стандартному значению и выше среднего значения на 10,9%. Популяции №2, №6 и №7 имеют значения выше стандарта по отклонениям от всхожести при посеве в оптимальные сроки. Тем не менее, все изученные популяции были использованы в гибридизации. Результаты анализа на устойчивость исходных тетраплоидных популяций к водному дефициту показали, что в сравнении со стандартным значением (по среднему баллу) выделились варианты ПП№ 1, ПП№ 5, ПП№ 6, ПП№ 7, которые и были включены в дальнейшие испытания. Следует отметить, что для нормального цветения и созревания семян популяций необходимости в сокращении фотопериода не было. Все популяции успешно зацвели и дали жизнеспособные семена.

Таблица 4 – Устойчивость исходных тетраплоидных популяций к водному дефициту

|

№ |

Варианты опыта |

Всхожесть , % |

Средний балл |

||

|

Сахароза 12 атм . |

Засушливый фон |

Влаго обеспеченный фон |

|||

|

1 |

Стандарт ( Краснодарский 382 МВ ) |

39,3 |

48,8 |

90,6 |

59,5 |

|

2 |

ПП№ 1 |

44,1 |

56,2 |

92,6 |

64,3 |

|

3 |

ПП№ 2 |

27,5 |

47,0 |

90,5 |

55,0 |

|

4 |

ПП№ 3 |

36,2 |

22,6 |

85,9 |

48,2 |

|

5 |

ПП№ 4 |

41,8 |

37,7 |

88,2 |

55,9 |

|

6 |

ПП№ 5 |

45,5 |

52,0 |

95,5 |

64,3 |

|

7 |

ПП№ 6 |

39,5 |

46,6 |

95,9 |

80,6 |

|

8 |

ПП№ 7 |

40,2 |

50,1 |

94,0 |

81,4 |

|

Y средн . |

39,25 |

44,6 |

91,8 |

58,5 |

|

|

НСР 0,5 |

3,7 |

2,5 |

11,7 |

||

Как показали результаты тестов на устойчивость к засухе новых тетраплоидных популяций по всхожести в растворе сахарозы и полевых условиях , наиболее устойчивыми оказались популяции , содержащие генетическую плазму расы Michoacán 21, Dente Rio Grandese Rigoso, Nal-Tel и Cateto Sulino Grosso, менее устойчивыми были гибриды с расой Tuxpeno 1, значения которой были меньше стандарта . Но возможно , что на результаты этих данных могло оказать биологическое влияние тот факт , что гибриды , содержащие генетический материал экзотических рас бывают , не устойчивы к местным расам Ustilago maidis, Ustilaginoidea virens, и на ранних стадиях развития многие растения погибают .

Изучение признака засухоустойчивости по способности к опылению подсушенной пыльцы на засушливом и влагообеспеченном фонах показало, что стандартное значение смогли преодолеть только 3 популяции ПП 1/22, ПП 7/20 и ПП 7/22. Популяции ПП 5/20, ПП 5/22 и ПП 3/18 по значениям средней фертильности приближались к стандартному, но, не превышая его значения. Низкие средние значения фертильности имели ПП 1/20 и ПП 2/18.

Результаты теста на разность урожая зерна при различных фонах влагообеспеченности, показали наиболее достоверную информацию о величине засухоустойчивости изучаемых популяций. В качестве критерия устойчивости использовали значение разности урожая зерна на влагообеспеченном и засушливом фонах. Результаты такого рода тестов дают представление о способности формировать хозяйственно годный початок в условиях недостаточной влагообеспеченности. По результатам теста наиболее устойчивым к дефициту влаги в почве оказался вариант с генетической плазмой расы Michoacan 21 (ПП 7/22), Nal-Tel (ПП 6/22), Cateto Sulino Grosso (ПП 5/22, ПП 5/20), Dente Rio Grandese Rigoso (ПП 1/22), средние значения были в популяции с линией 71-218L-185 из Аргентины (ПП 2/18, ПП 7/20). Минимальное варьирование урожая зерна составило 44,4-92,6% от стандартного значения. Минимальный результат по разности урожая зерна на различных фонах влагообеспеченности показал вариант с генетической плазмой Tuxpeno 1 (ПП 1/20). Урожай зерна на засушливом фоне выше стандартного значения имел только один вариант ПП 1/22, остальные варианты уступали стандартному значению .

Но на влагообеспеченном фоне варианты : ПП 1/18, ПП 4/20, ПП 6/20, ПП 7/20 имели наименьшее отклонение от урожая зерна на засушливом фоне . Распределение изученных в опыте популяций по эффективности источников , позволило выявить расу Michoacan 21 (1,0), Dente Rio Grandese Rigoso (0,6), Cateto Sulino Grosso (0,6) как эффективных источников засухоустойчивости ( таблица 5). Расы Nal-Tel (0,4) и линия 71-218L-185 из Аргентины (0,2) имеют средние позиции по эффективности источников . Отсутствие устойчивости к засухе показала раса Tuxpeno 1. Возможно , что минимальное количество популяций с участием расы Tuxpeno 1 и его высокая восприимчивость к местным расам пузырчатой головни не смогло выявить весь генетический потенциал его засухоустойчивости . Популяции , которые показали значения засухоустойчивости по изученным признакам вошли в блок для дальнейшего тестирования и изучения общей и специфической комбинационной способности , а популяции , не показавшие каких либо преимуществ перед стандартом были выбракованы из опыта . Таким образом , в 2009-2010 гг в опыте принимало участие 7 из 12 изученных тетраплоидных популяций .

При изучении признака засухоустойчивости популяций на влагообеспеченном и засушливом фонах (таблица 6, 7) было установлено, что в селекционном отношении популяция ПП 4/20 показывает самую высокую засухоустойчивость по признаку стабильности урожая зерна на засушливом фоне. По признаку изменения длины початка популяция ПП 1/22 показывает максимальную устойчивость . Популяции ПП 6/22 и ПП 7/20 имеют минимальные отклонения от стандарта по признаку снижения количества веточек на метелке, а популяция ПП 6/22 обладает устойчивостью по признаку снижения количества рядов зерен на початке. Не менее важный селекционный интерес представляет признак разрыва цветения между метелкой и початком. Для нормального опыления в естественных условиях достаточно 4-х дневного осыпания пыльцы на рыльца, полностью вышедшие из початка. В то же время засуха в критический период увеличивает разрыв цветения до 6 дней. Изученные варианты показывают разную реакцию признака разрыва в цветении на увеличение густоты . В популяции ПП 7/20, разрыв в цветении резко увеличивается на засушливом фоне, что возможно генетически обусловлено. В некоторых популяций эти значения изменяются мягче, и не так сильно выражены . Так в вариантах ПП 1/22 и ПП 5/20 наблюдается минимальный разрыв в цветении. Результаты анализа количественных признаков структуры початка показали существенные изменения при посеве на влагообеспеченном и засушливом фонах. Все изученные варианты проявили генетически обусловленную стабильность признака на обоих фонах. В связи с этим мы можем сделать предварительное заключение, что в условиях засухи число рядов зерен на початке будет постоянным. Следовательно, этот признак не будет влиять на снижение урожая в условиях засухи. Данный признак представляет, несомненно, селекционный интерес.

Таблица 5 – Распределение значений по эффективности источников засухоустойчивости

|

№ |

Варианты |

Раса - источник |

Средний балл всхожести |

Фертильность пыльцы , % |

Стабильность урожая зерна , % |

Ранг |

|

1 |

Стандарт |

- |

62,7 |

90,7 |

72,0 |

- |

|

2 |

ПП 4/20 |

1/4 Nal-Tel |

64,5 |

88,1 |

66,1 |

0,4 |

|

3 |

ПП 6/20 |

1/4 Nal-Tel |

63,7 |

92,5 |

66,2 |

|

|

4 |

ПП 6/22 |

1/8 Nal-Tel |

66,8 |

85,3 |

85,3 |

|

|

5 |

ПП 1/18 |

1/4 D R G R |

64,1 |

87,8 |

69,1 |

0,6 |

|

6 |

ПП 1/22 |

1/8 D R G R |

64,3 |

90,8 |

81,1 |

|

|

7 |

ПП 2/18 |

1/4 71-218L-185 |

63,6 |

85,0 |

70,5 |

0,2 |

|

8 |

ПП 3/18 |

1/8 71-218L-185 |

62,1 |

89,0 |

54,0 |

|

|

9 |

ПП 7/20 |

1/4 71-218L-185 |

64,3 |

92,3 |

70,2 |

|

|

10 |

ПП 5/20 |

1/4 C S G |

65,2 |

89,7 |

81,4 |

0,6 |

|

11 |

ПП 5/22 |

1/8 C S G |

61,8 |

90,2 |

78,9 |

|

|

12 |

ПП 7/22 |

1/4 Michoacan 21 |

67,4 |

91,9 |

84,0 |

1,0 |

|

13 |

ПП 1/20 |

1/4 Tuxpeno 1 |

58,7 |

85,7 |

52,1 |

0 |

Отбирая гибриды с большим числом рядов зерен, можно добиться получения высокого урожая в условиях засухи. Одновременно изучали признак длина початка. В отличие от признака число рядов зерен на початке, он проявляет выраженную реакцию на дефицит влаги. Закономерно снижаются длина початка и с увеличением густоты растений. Следовательно, селекция в обычных условиях на признак длины початка будет бесперспективна. Проведенные нами исследования ряда морфологических признаков растений кукурузы в связи с ростом на различных фонах влагообеспеченности показали, что при посеве в засушливых условиях высота растений снижается во всех вариантах, включая стандарт, тогда как число листьев проявляет хорошую стабильность .

Стабильным признаком при водном дефиците является и количество листьев на стебле . При анализе этого признака было обнаружено , что не зависимо от периода вегетации или сроков посева этот признак сохраняет свои количественные значения . Нами изучался признак длины околопочаткового листа . Было обнаружено , что одновременно со снижением высоты растения уменьшается длина околопочаткового листа , во влагалище которого расположен початок . При посеве на засушливом 21

фоне , снижение высоты растений происходит в верхних междоузлиях , несущих метелку . Среди изученных в опыте вариантов была выделена популяция ПП 4/20, которая по признаку разности выполнености початка на различных фонах влагообеспеченности имела значения выше стандарта

( Краснодарский 382 МВ ). По признаку разности фертильности пыльцы среди изученных популяций не удалось выделить значений превышающих стандарт . Но к популяциям с высокими значениями фертильности были отнесены ПП 7/20, ПП 7/22 и ПП 4/20.

Таблица 6 – Значения морфобиологических признаков тетраплоидных популяций на различных фонах влагообеспеченности (2008 г .)

|

№ |

и о е |

3 а а он m |

а ^ Н М CD О И н 3 со ^ S S Он о рн g |

а О 3 Ю |

m . щ а о £ ,. 5^8 ^ о у а § а |

а 5 у G CD а КС |

а О В а 2 ^ ю § а 8 |

о й S § g У 9 а о о Ц § s 5 * о |

СО а а 3 2 м 5 к и S о 8 У ° 2 и « |

а ё^ а со о у С О 3 с m |

s 2 Ок а G е |

|

1 |

>а 3 а к У а ю о о а а m |

Стандарт |

2,2 |

238,8 |

15,4 |

23,4 |

15,8 |

98,9 |

28,4 |

97,4 |

98,4 |

|

2 |

ПП 1/18 |

3,2 |

216,7 |

15,7 |

22,6 |

17,4 |

79,5 |

26,2 |

85,6 |

76,2 |

|

|

3 |

ПП 1/22 |

3,5 |

240,5 |

13,6 |

20,7 |

16,9 |

92,5 |

25,5 |

89,7 |

85,5 |

|

|

4 |

ПП 4/20 |

2,8 |

258,6 |

14,8 |

21,3 |

18,2 |

102,3 |

28,1 |

81,3 |

78,2 |

|

|

5 |

ПП 5/20 |

3,0 |

257,0 |

10,9 |

20,0 |

16,2 |

84,8 |

28,8 |

90,0 |

86,5 |

|

|

6 |

ПП 6/22 |

2,4 |

254,8 |

15,4 |

25,4 |

17,6 |

82,4 |

16,3 |

85,4 |

80,3 |

|

|

7 |

ПП 7/20 |

3,1 |

278,9 |

13,2 |

24,1 |

18,8 |

80,0 |

18,1 |

91,1 |

88,1 |

|

|

8 |

ПП 7/22 |

3,5 |

259,4 |

15,4 |

24,7 |

18,7 |

88,3 |

18,7 |

89,4 |

88,7 |

|

|

НСР 0,5 |

0,06 |

23,5 |

0,33 |

0,31 |

0,16 |

4,1 |

0,85 |

- |

- |

||

|

9 |

>а 3 а S a 3 со |

Стандарт |

3,3 |

180,7 |

15,3 |

15,5 |

15,2 |

82,6 |

16,7 |

95,0 |

96,1 |

|

10 |

ПП 1/18 |

5,2 |

197,3 |

15,2 |

14,4 |

17,0 |

72,3 |

14,1 |

74,4 |

70,2 |

|

|

11 |

ПП 1/22 |

4,6 |

195,0 |

13,3 |

17,4 |

16,0 |

83,3 |

16,5 |

77,4 |

76,5 |

|

|

12 |

ПП 4/20 |

5,2 |

205,4 |

14,4 |

14,7 |

18,1 |

88,6 |

19,1 |

80,1 |

72,5 |

|

|

13 |

ПП 5/20 |

4,0 |

179,4 |

10,5 |

14,8 |

16,1 |

74,1 |

15,3 |

83,8 |

80,1 |

|

|

14 |

ПП 6/22 |

4,5 |

206,5 |

15,0 |

18,0 |

17,1 |

71,6 |

13,6 |

79,0 |

73,6 |

|

|

15 |

ПП 7/20 |

5,0 |

188,4 |

13,0 |

18,2 |

18,5 |

76,2 |

15,8 |

84,2 |

85,0 |

|

|

16 |

ПП 7/22 |

6,2 |

215,7 |

15,3 |

20,5 |

18,2 |

80,0 |

15,5 |

80,5 |

85,5 |

|

|

НСР 0,5 |

0,09 |

15,5 |

0,41 |

0,30 |

0,13 |

5,1 |

0,79 |

- |

- |

При одновременном изучении совокупности растений по нескольким признакам между ними нередко наблюдается взаимная связь – корреляция. Наряду с положительной корреляцией, при которой увеличение одного признака ведет к возрастанию другого, существует и отрицательная корреляция, когда при возрастании одного признака другой уменьшается. Изучение корреляции между признаками имеет большое значение при решении генетико-селекционных вопросов: установление генотипической и фенотипической связи между признаками родственных групп растений позволяет вести косвенную селекцию по коррелирующим признакам и используется для прогноза селекции. Основными показателями для измерения связи между признаками является коэффициент корреляции (r). Таблица 8 показывает, что отрицательное значение корреляции между количественными значениями и дефицитом влаги на ранних этапах органогенеза кукурузы наблюдается только по количеству бесплодных растений, причем это величина достаточно высокая (-0,66).

Таблица 7 – Значения величин нормированного отклонения (t d ) между значениями морфобиологическими значениями на различных фонах влагообеспеченности (2008 г .)

|

3 сО m |

m Й 3 о a s 8 S ” сО |

сО г. 8 s 3 о Ок |

а к а са . о G У CD |

2 а щ а с |

а ^ ю а а У а |

я g s 2 8 5 е о m |

н а cd 2 а a a g |

g н g о а с 2 5 В я у m g |

Н 5 Ок а G е |

|

|

1 |

Стандарт |

11,0 |

3,8 |

1,0* |

39,5 |

6,0 |

40,7 |

29,5 |

12,0 |

7,6 |

|

2 |

ПП 1/18 |

10,0 |

2,1* |

5,0 |

18,2 |

4,0 |

14,4 |

30,0 |

31,3 |

12,0 |

|

3 |

ПП 1/22 |

5,5 |

3,4 |

3,0** |

16,5 |

4,5 |

18,4 |

22,5 |

41,0 |

18,0 |

|

4 |

ПП 4/20 |

8,0 |

3,5 |

4,0 |

22,0 |

1,0* |

27,4 |

30,0 |

6,0 |

19,0 |

|

5 |

ПП 5/20 |

10,0 |

5,5 |

2,0* |

17,3 |

1,0* |

26,7 |

33,7 |

15,5 |

16,0 |

|

6 |

ПП 6/22 |

10,5 |

3,2 |

4,0 |

24,6 |

2,5** |

27,0 |

13,5 |

21,3 |

16,7 |

|

7 |

ПП 7/20 |

6,3 |

6,9 |

2,0* |

29,6 |

3,0** |

12,6 |

11,5 |

10,5 |

10,3 |

|

8 |

ПП 7/22 |

9,0 |

3,1** |

1,0* |

21,0 |

2,5 |

27,6 |

16,0 |

19,0 |

8,0 |

• Значения критерия t недостоверны для p= 0,90, ** Значения критерия t недостоверны для p= 0,95

Таблица 8 – Средние значения фенотипической корреляции между засухоустойчивостью и селекционно - ценными признаками кукурузы (2008 г .)

|

№ п/п |

Признак |

Значения корреляции (r ± m r ) |

|

1. |

Высота растений |

+0,87 ± 0,02 |

|

2. |

Длина початка |

+0,81 ± 0,02 |

|

3. |

Количество бесплодных растений |

- 0,66 ± 0,02 |

|

4. |

Фертильность пыльцы |

+0,64 ± 0,04 |

|

5. |

Урожай зерна |

+0,63 ± 0,02 |

|

6. |

Количество веточек на метелке |

+0,48 ± 0,03 |

|

7. |

Выполненость початка |

+0,43 ± 0,04 |

|

8. |

Длина околопочаткового листа |

+0,35 ± 0,04 |

|

9. |

Количество рядов зерен на початке |

+0,07 ± 0,03 |

Максимальное значение корреляции наблюдается по признаку высота растений и длина початка. Эти признаки в первую очередь реагируют на водный дефицит. Затем засуха оказывает отрицательное действие на урожай с делянки. Причина такого снижения является следствием сокращения потока ассимилянтов и пыльцы, что подтверждается значениями отрицательной корреляции длины околопочаткового листа и числа веточек на метелке.

Значения количества листьев на стебле и количества рядов зерен на початке не испытывают зависимости от водного дефицита и остаются стабильными. Таким образом, проведенный статистический анализ позволяет выделить из изученных вариантов опыта несколько популяций, устойчивых к засухе по различным количественным признакам, несмотря на то, что фактические значения урожая зерна меньше, чем стандарта.

Анализ значений коэффициентов вариации основных признаков высоко коррелирующих с засухоустойчивостью показал, что изученные популяции неоднородны по обнаруживаемому разнообразию признаков связанных с засухоустойчивостью (таблица 9). Так популяции ПП 7/20 и ПП 7//22 по признаку урожай зерна приближаются к значению стандартного гибрида, тогда как по высоте растений они имеют максимальные отличия от стандарта. Высокое разнообразие признака является показателем повышенной его гетерогенностью и свидетельствует о возможности дальнейшего отбора в популяции. Тогда как низкие значения вариации являются показателем однородности генетического материала по признаку.

Таблица 9 – Коэффициент вариации основных признаков кукурузы существенно коррелирующих с засухоустойчивостью (2008 г .)

|

Варианты |

Признаки |

|||||||||

|

Урожай зерна , т / га |

Высота стебля , см |

Длина початка , см |

Фертильность пыльцы , % |

Бесплодность стебля , шт . |

||||||

|

V, % |

m v |

V, % |

m v |

V, % |

m v |

V, % |

m v |

V, % |

m v |

|

|

Стандарт |

7,7 |

± 2,5 |

13,0 |

± 2,1 |

12,2 |

± 1,5 |

0,6 |

± 0,1 |

2,3 |

± 1,3 |

|

ПП 1/18 |

12,6 |

± 4,2 |

17,1 |

± 3,4 |

18,5 |

± 3,8 |

11,3 |

± 1,3 |

8,4 |

± 1,8 |

|

ПП 1/22 |

17,6 |

± 3,3 |

17,4 |

± 3,3 |

19,2 |

± 3,7 |

6,5 |

± 1,2 |

6,5 |

± 1,3 |

|

ПП 4/20 |

21,6 |

± 4,4 |

14,1 |

± 3,0 |

18,6 |

± 3,8 |

10,1 |

± 2,0 |

6,1 |

± 1,2 |

|

ПП 5/20 |

13,5 |

± 2,7 |

19,2 |

± 3,9 |

18,7 |

± 3,8 |

7,1 |

± 1,4 |

7,6 |

± 1,5 |

|

ПП 6/22 |

13,0 |

± 2,6 |

16,1 |

± 3,3 |

17,2 |

± 3,5 |

0,7 |

± 0,1 |

9,0 |

± 1,9 |

|

ПП 7/20 |

8,6 |

± 1,73 |

18,3 |

± 3,3 |

15,6 |

± 3,8 |

5,0 |

± 1,0 |

7,4 |

± 1,5 |

|

ПП 7/22 |

8,9 |

± 1,92 |

19,9 |

± 3,9 |

16,7 |

± 3,2 |

2,6 |

± 0,5 |

2,4 |

± 1,6 |

Поэтому при высоком значении засухоустойчивости и низкой величине коэффициента вариации в популяции не будет наблюдаться расщепления по признаку засухоустойчивости и она, по этому признаку, будет стабильна. Такая популяция будет давать стабильно засухоустойчивые линии при дальнейшем инцухте. Если же значения коэффициента вариации достаточно велики, то в такой популяции возможно выщепление как высоко, так низкозасухоустойчивых линий при дальнейшем инцухте. В целом среди изученных популяций наблюдается незначительное разнообразие значения коэффициента вариации по изученным признакам высоко коррелирующих с засухоустойчивостью. Высота растений имеет самое высокое значение корреляции с засухоустойчивостью (+0,9) и самое большое разнообразие по высоте растений наблюдается в популяции ПП 7/20 (18,3%) и ПП 7/22 (19,9%). По урожайности зерна максимальное значение имеет популяция ПП 4/20 (21,6%). По признаку длина початка коэффициенты вариации в популяциях не имеют между собой резких отличий. Но по признаку фертильность пыльцы и бесплодность стебля имеются значительные различия между популяциями как по фертильности в популяциях ПП 1/18 (11,3%) и ПП 4/20 (10,1%) и ПП6/22 (0,7%), по признаку бесплодность стебля в популяции ПП 7/22 (2,4%) и ПП6/22 (9,0%). Следовательно, в изучаемых популяциях все еще сохраняется высокая гетерогенность по некоторым признакам, связанным с засухоустойчивостью и в процессе дальнейшей селекции следует продолжать тщательный отбор на выравненность значений этих признаков в селектируемых популяциях.

Оценка экологической пластичности и стабильности гибридов имеет особо важное значение с точки зрения экономики производства , особенно в условиях дефицита влаги , удобрений , средств защиты и других агроклиматических факторов .

Показатели экологической стабильности и пластичности были оценены в семи среднепоздних популяций тетраплоидной кукурузы. Популяции, в среднем за годы исследований, показали урожайность ниже значений стандартного гибрида на влагообеспеченном и засушливом фонах (таблица 10). Средняя урожайность по вариантам на засушливом и влагообеспеченном фонах так же не выделила по урожаю зерна, каких либо популяций. Для более полной характеристики популяций мы провели расчет параметров экологической пластичности и стабильности. Методом дисперсионного анализа установлено, что дисперсия взаимодействия «генотип – среда» достоверно отличается от случайных значений . Из этого следует, что изучаемые генотипы по разному реагируют на изменение условий при имеющихся различиях между популяциями по годам.

Результаты анализа показали , что популяции ПП 5/20, ПП 1/22, ПП 6/22 отнесены к линиям экстенсивного типа , так как при низкой и средней пластичности (0,69; 1,15; 1,39 соответственно ), они характеризуются высокими показателями стабильности (9,44; 2,71; 2,54 соответственно ). Тем не менее , в конкретных комбинациях они дают высокопластичные гибриды : ( ПП 5/20 хПП 7/20), ( ПП 5/20 х ПП 7/22), ( ПП 1/22 х ПП 4/20), ( ПП 1/22 хПП 6/22) ( ПП 1/18 хПП 5/20), а по стабильности гибриды : ( ПП 5/20 хПП 7 х 22), ( ПП 4/20 хПП 7/22), ( ПП 1/22 хПП 4/20).

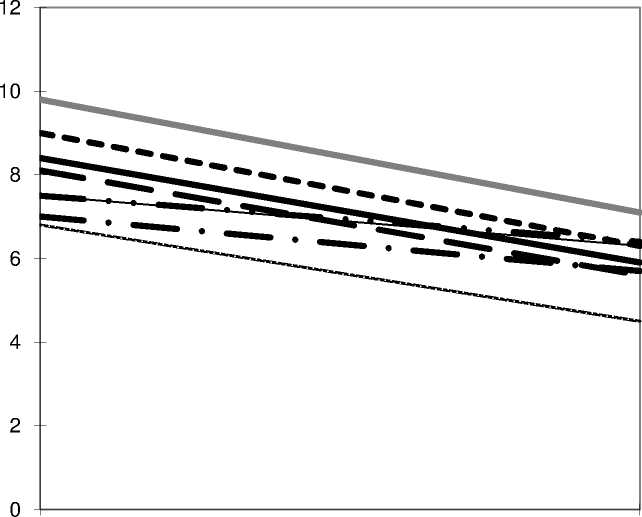

Изучение линий регрессии при различных фонах влагообеспеченности (рисунок 1) показало, что в популяциях ПП5/20, ПП6/22 и ПП7/22 динамика снижения урожая зерна меньше, чем в остальных популяциях. Тогда как фактический урожай зерна меньше стандартного значения. Популяции ПП1/18, ПП 1/22, ПП 4/20, ПП 7/20 показали, что линия динамики снижения урожайности параллельна стандартному значению и не имеет каких либо преимуществ по фактическому урожаю зерна. Поэтому, из изученных популяций большей величиной выраженности признака засухоустойчивости по урожаю зерна обладают популяции ПП5/20, ПП6/22 и ПП7/22.

Таблица 10 – Урожайность тетраплоидных популяций кукурузы , т / га (2008 г .)

|

№ |

Популяции |

Урожайность зерна , т / га |

Средняя по популя циям |

|

|

Влаго обеспечен ный фон |

Засушливый фон |

|||

|

1 |

Стандарт |

9,8 |

7,1 |

8,45 |

|

2 |

ПП 1/18 |

8,1 |

5,6 |

6,85 |

|

3 |

ПП 1/22 |

9,0 |

6,3 |

7,65 |

|

4 |

ПП 4/20 |

6,8 |

4,5 |

5,65 |

|

5 |

ПП 5/20 |

7,0 |

5,7 |

6,35 |

|

6 |

ПП 6/22 |

7,5 |

6,4 |

6,95 |

|

7 |

ПП 7/20 |

8,4 |

5,9 |

7,15 |

|

8 |

ПП 7/22 |

7,5 |

6,3 |

6,9 |

|

Средняя по популяциям |

7,75 |

5,81 |

6,78 |

|

|

НСР 05 |

0,18 |

0,19 |

0,17 |

|

Популяции ПП 1/18, ПП 4/20, ПП 7/22 с низкой пластичностью (b = 0,91 и b i = 0,58) и высокой стабильностью (S 2i = 0,11, 0,11, 0,05 соответственно ) близки к абсолютно стабильным формам ( табл . 11). Популяция ПП 7/20 обладает средней пластичностью , но стабильно реализуют свой потенциал в различных условиях выращивания . Популяция характеризуется средними значениями пластичности и стабильности (b i = 1,11 и S 2i = 0,14). Популяции ПП 7/20 и ПП 6/22 можно отнести к высокопластичным и стабильным формам (b i = 1,15;1,39 и S 2i = 2,54;2,71 соответственно ).

-----Стандарт

--ПП 1/18

----ПП 1/22

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ПП 4/20

^^^^™ • ПП 5/20

^^^^™ • ПП 6/22

-----ПП 7/20

-----ПП 7/22

Влагообеспеченный фон, т/га Засушливый фон, т/га

Рисунок 1 – Линии регрессии урожая зерна при различных фонах влагообеспеченности

Таблица 12 – Значения экологической пластичности и стабильности тетраплоидных популяций засухоустойчивой кукурузы (2008 г .)

|

№ |

Популяция |

Урожайность зерна , т / га |

b i |

S 2i |

|

|

Влагообеспеченный фон |

Засушливый фон |

||||

|

1 |

ПП 1/18 |

8,1 |

5,6 |

0,91 |

0,11 |

|

2 |

ПП 1/22 |

9,0 |

6,3 |

1,15 |

2,54 |

|

3 |

ПП 4/20 |

6,8 |

4,5 |

0,95 |

0,11 |

|

4 |

ПП 5/20 |

7,0 |

5,7 |

0,69 |

9,44 |

|

5 |

ПП 6/22 |

7,5 |

6,4 |

1,39 |

2,71 |

|

6 |

ПП 7/20 |

8,4 |

5,9 |

1,11 |

0,14 |

|

7 |

ПП 7/22 |

7,5 |

5,3 |

0,64 |

0,05 |

|

НСР 05 |

0,18 |

0,19 |

0,17 |

||

Выводы

-

1. Выделенные в процессе гибридизации между генетическими источниками засухоустойчивости кукурузы из стран Латинской Америки и тетраплоидными популяциями новые тетраплоидные популяции кукурузы обладают признаком засухоустойчивости и выраженной экологической пластичностью и стабильностью .

-

2. Сравнительный анализ морфобиологических признаков тетраплоидных популяций на засушливом и влагообеспеченном фонах выявил корреляционную зависимость между засухоустойчивостью и признаками как : высота растений (+0,87 ± 0,02), длина початка (+0,81 ± 0,02), количество бесплодных растений (-0,66 ± 0,02), фертильность пыльцы (+0,64 ± 0,04), урожай зерна (+0,63 ± 0,02), количество веточек на метелке (+0,48 ± 0,03), выполненость початка (+0,43 ± 0,04), длина околопочаткового листа (+0,35 ± 0,04), количество рядов зерен на початке (0,07 ± 0,03).

-

3. Калькуляция коэффициентов вариации среди новых тетраплоидных популяций выявило их неоднородность по разнообразию каждого из изученных признаков , высоко коррелирующих с засухоустойчивостью . Наибольшее варьирование признака урожая зерна обнаружено в популяции ПП 1/22, ПП 4/20, а наибольшая выравненность в популяции ПП 7/20 и ПП 7/22. Анализ значения признаков высоты стебля и длины початка не обнаружило существенных различий вариаций между популяциями , тогда как по признаку фертильности пыльцы популяции ПП 4/20 и ПП 1/18 имели высокие значения вариации , популяция ПП 6/22 имела низкое значение вариации по фертильности пыльцы . Низкое значение коэффициента изменчивости по количеству бесплодных растений на засушливом фоне наблюдалось в популяции ПП 7/22.

-

4. Анализ результатов значений экологической пластичности и стабильности новых тетраплоидных популяций проведенных на влагообеспеченном и засушливом фонах показал , что популяции ПП 5/20, ПП 1/22, ПП 6/22 отнесены к линиям экстенсивного типа , так как при низкой и средней пластичности (b i = 0,69; 1,15; 1,39 соответственно ), они характеризуются высокими значениями стабильности (S 2i = 9,44; 2,71; 2,54 соответственно ).

-

4. Изучение линий регрессии при различных фонах влагообеспеченности показало , что в популяциях ПП 5/20, ПП 6/22 и ПП 7/22 динамика снижения

урожая зерна стабильнее , чем в остальных популяциях , тогда как фактический урожай зерна меньше стандартного значения .

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Учредитель и издатель : Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования « Орловский государственный аграрный Университет »

Сдано в набор 14.05.2011

Подписано в печать 28.06.2011 Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная .

Гарнитура Таймс .

Объём 14,8 усл . печ . л . Тираж 300 экз .

Издательство Орел ГАУ , 302028, г . Орел , бульвар Победы , 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г .

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ , отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Повышение засухоустойчивости тетраплоидных популяций кукурузы

- Эффективность применения цитологических и морфобиологических методов в селекции тетраплоидной кукурузы. Хатефов Э.Б., Кагермазов А.М., Малухов З.М, Кушхова Р.С. Вестник РАСХН, г. Москва, 2010, №4 (10) с. 44-48

- Особенности селекции кукурузы в КБНИИСХ в связи с глобальным изменением климата. Хатефов Э.Б., Кагермазов А.М., Малухов З.М, Мадянова В.Н. Журнал Зерновое хозяйство России, г. Ростов-на-Дону, 2010, №4, с. 52-56

- Хатефов Э.Б. Цитологическое и морфобиологическое изучение тетраплоидной кукурузы для ее возможного селекционного улучшения. Автореферат дисс… канд. биол. наук. Краснодар. 2002. 25с