Позднедьяковские и постдьяковские памятники на Средней Оке: особенности топографии и системы расселения

Автор: Трошина А. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются памятники позднедьяковского и постдьяковского времени на Средней Оке (участок течения между устьем р. Протвы и устьем р. Москвы) с точки зрения их топографии. Анализ архивных данных позволил выделить несколько хронологических групп памятников в рамках I тыс. на данной территории и определить ряд особенностей системы расселения в это время. Для селищ I тыс. н. э. характерно мысовое расположение. Расселение в пойме и вдоль реки чаще встречается во второй половине I тыс. н. э. Отмечена тенденция к возрастанию количества известных памятников от начала к концу I тыс. н. э.

Позднедьяковская культура, среднее поочье, система расселения, i тысячелетие н. э

Короткий адрес: https://sciup.org/143171183

IDR: 143171183

Текст научной статьи Позднедьяковские и постдьяковские памятники на Средней Оке: особенности топографии и системы расселения

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-39-00079 мол_а

«Становление культурных ландшафтов среднего течения Оки в I тыс. н. э.».

на периферии ареала ( Кренке , 2016. С. 283). На Средней Оке в последнее время исследован ряд памятников второй половины I тыс. н. э. (могильники и селища Соколовой Пустыни и Щурово, могильник Лужки Е, селище Сосновка IV). Редкость и яркий характер этих памятников ставят вопрос о целенаправленном обследовании региона с целью поиска других поселений и могильников.

Задача настоящей работы – выявление и учет по архивным данным памятников с лепной керамикой I тыс. н. э. на Средней Оке, определение закономерностей системы расселения в этот период и ее изменений во времени. Основным источником в работе являются материалы разведок и раскопок, опубликованные в археологических отчетах. В ходе рассмотрения архивной документации удалось собрать сведения о 48 памятниках (табл. 1), которые датируются в рамках I тыс. н. э. (33 селища, 9 городищ и 6 могильников). Среди этих памятников стационарное исследование в разное время проводилось на 18 объектах, еще на 17 поселениях были заложены шурфы. Остальные памятники охарактеризованы по данным подъемного материала.

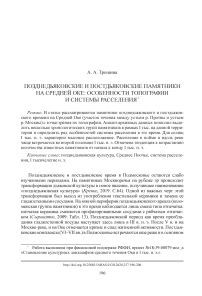

Чаще всего основанием для датировки памятников позднедьяковского и постдьяковского времени служат находки керамики. Данные о лепной керамике I тыс. н. э. на Средней Оке можно свести к следующим представлениям. Для памятников финала дьяковской культуры (I–III вв.) характерны профилированные сосуды с отогнутым венчиком и рябчатым отпечатком, в т. ч. и на внутренней стороне (рис.1: 1 ). Этот тип керамики О. А. Лопатина называет «поздняя профилированная текстильная керамика» (ППТК) ( Лопатина, Тавлинцева , 2017)1. Во второй четверти I тыс. н. э. в комплексах появляется лощеная керамика мо-щинского круга. Следующий этап развития керамического комплекса можно связать с распространением характерного типа керамики с высоким венчиком и с «уступом» при переходе от венчика к тулову, венчик при этом имеет при-остренную форму (рис. 1: 2 ). В качестве основной примеси к тесту используется дресва. Такая керамика характерна для комплексов третьей четверти I тыс. н. э. ( Кренке , 2016. С. 282). Памятники рубежа I–II тыс. н. э. довольно надежно выделяются по присутствию обломков керамики роменско-боршевского облика преимущественно с примесью шамота, защипами по краю венчика и орнаментом типа «веревочка на палочке» (рис. 1: 3–5 ). Очевидно, что некоторая размытость датировок и их взаимное перекрытие часто препятствуют точному определению возраста памятника, особенно когда раскопки на нем не производились. Определенная сложность при исследовании была связана с качеством полевой документации прошлых лет. Во многих отчетах присутствует лишь словесное описание керамики без фотографий и прорисовок. Кроме того, необходимо отметить, что

Таблица 1. Памятники с лепной керамикой на Средней Оке

|

cd CQ О & |

cq CQ 7 |

CQ CQ 4 у |

CQ CQ ч у ri о « cd CQ О К |

1=5 О К « cd CQ О К |

CQ о « cd CQ О К |

CQ CQ X |

о « cd CQ О К |

CQ t< н i cd О н CQ |

CQ X ri cd CQ О К |

CQ

У t< hQ H

H |

CQ X |

CQ t< н i cd О н CQ |

CQ X |

CQ CQ > |

CQ CQ ^ у |

о cd О н CQ |

о 5 о й CQ CQ 7 |

CQ CQ |

CQ CQ 4 у |

|

bQ H О o ri щ О О s |

ri о |

ri VO o' о |

ri о о" |

ri о о" о |

ri о" |

ri о^ 7 cq о" |

ri iq О |

ri О^ 7 о" |

ri iq 7 о" |

ri o' o' |

ri LD о" о" |

ri ^ о" |

ri о" |

ri LD о" |

ri ^ о" ■Z) о" |

ri ОО о" о |

ri IQ o' o' |

ri ■Q oT o' |

|

|

bQ 4 cd ri О 1=5 К |

ri cq к о ОО |

ri CQ X О о |

ri CQ К О О LD |

ri CQ X О о о |

ri CQ X О о |

ri CQ К О О LD |

ri CQ ^ О о |

ri CQ ^ О о о |

ri CQ ^ О о LT) |

ri CQ ^ О о |

ri CQ ^ О О о |

ri CQ ^ О о ■Z) |

ri CQ ^ О О о |

ri CQ ^ О О ■Z) |

ri CQ ^ О О о |

ri CQ ^ О О Cs| |

ri CQ X О О О LD |

ri CQ ^ О О О LT) Cs| |

ri CQ ^ О О О Csl |

|

cd cd О

О m |

ri о |

s 7 о |

ri СЧ |

ri ОО |

S Т ur> |

ri О |

ri LD Cs| |

ri |

ri >z^ 7 о |

ri о 7 ОО |

ri о 7 ОО |

S ur> |

^ ur> |

S |

S 7 ОО |

S о |

ri LD Cs| |

ri О |

s 40 |

|

К s H |

>S CQ О О ri ri |

>S CQ О о ri ri |

>S CQ О о ri ri |

>S CQ О о ri |

>S CQ О о ri ri |

>S CQ О о ri ri |

)S CQ О о ri ri |

К cd Н О )S CQ О о ri ri |

)S CQ О о ri ri |

)S ri к

s |

)S ri к S |

% о cd н )S ri к |

)S ri к О S |

к cd Н О о |

)S ri к S |

5S ri к S |

)S CQ О О ri ri |

г sB )S CQ О о ri ri |

)S CQ О о ri ri |

|

cd |

0) ri о о |

ri о о |

ОО S о о |

ri о о |

0) ri о |

0) ri о |

ri о о |

ri о о |

ri о |

S ^ п S о ri |

S п S о ri |

^ п S о ri |

п S о ri |

^ п S о ri |

п S о ri |

<1> S ц

|

ri 1=5

О |

ri 1=1

О |

ri 1=5

|

|

CQ ri НН Ц |

s ri s о |

(N о CQ О н и |

о CQ ОО О |

о CQ О о ri |

о к S о cd н о cd к |

о CQ О П ri о К |

о CQ О О 8 О К |

Csl о s ri к |

П CQ cd о s о |

tt s |

щ S |

ri о к cd CQ о п S и |

ri о к cd CQ о S о и |

о CQ О н |

о CQ о н |

о S X о и |

s 5 |

cd К О |

О CQ О ri ri |

Продолжение табл. 1

|

cd CQ О & |

cq CQ 4 X |

П О К « cd CQ О |

1=5 О К « cd CQ О К |

ы cd О н CQ |

CQ CQ ч X |

CQ CQ ч X |

6 н д к S |

CQ CQ ч а 5 Й & S CQ |

к CQ |

CQ CQ ч а 5 Й & S 8 CQ |

CQ У t< hQ Н О н i cd О н CQ |

CQ

t< н о |

CQ 4 X |

CQ

t< н i cd О н CQ |

CQ 4 X |

CQ ч X |

CQ ч X |

CQ t<

н i cd о н CQ |

|

bQ H О o £ О s |

£ in o' о |

£ О |

S д o' |

о" in о" |

^ о" о |

^ IQ о" о" |

о" ш о" |

S 7 о" ОО ^ о" |

о" о" |

^ о" о" |

о" |

^ oT ^ o' |

^ о" |

^ о" |

S о" |

|||

|

bQ 4 cd О П К |

£ cq к о о о ■П |

£ CQ К О о о СЧ |

£ CQ К О О о (N |

£ CQ К О |

£ CQ К О О ОО Ш |

£ CQ К О О |

CQ о О Cs| |

CQ ^ О о о |

9 i 2 S & Й щ и & И ° Й Ц о Й « И |

CQ ^ О о о ОО |

CQ ^ О О о о |

CQ ^ О О LD |

CQ ^ О О 40 |

CQ ^ О О LD |

CQ ^ О о о о |

^ CQ ^ О О |

||

|

cd ® 33

О m |

О |

о СЧ |

■П 7 ■П |

S о |

S 7 о |

^ О чо |

S ur> |

о |

ОО LD |

ОО 40 |

^ О 7 ОО |

о ^ 8 о к |

LD |

s 7 CN |

S 7 CN |

S о |

||

|

К s H |

>S CQ О О |

>S к S к |

>s О CQ О О |

>s CQ О о |

'cd' у >s CQ О о |

S О н о £ о о Ш н к К |

>s CQ О о |

)S к

S |

>s к |

>s CQ О о |

>S К S |

>S К О S |

% >s S |

>s О CQ О О |

)S о 6 S cd tt O3S H H

Я й cd н о О |

>s CQ О о |

>s CQ О о |

>s CQ О о |

|

cd |

GO R GO О |

0J S Ц 0J о |

0J S Ц 0J о |

0J S Ц 0J О |

Ц

|

ц

|

S ц |

ц

|

о |

R

О |

R

|

R

|

|

R

О |

<1> о |

S ц |

ц

|

|

|

НН Ц |

О s cd О 4 |

ОО о CQ о н п |

о о CQ О п |

Ш о CQ О п |

к о о |

<1> |

о CQ О Ч |

^ S |

S |

< s |

s |

tt s |

s |

О CQ п

s |

св « св Д 2 S |

S <1> о о CQ О К |

Cs| S <1> о о CQ О К |

о S к |

Окончание табл. 1

|

cd В О & S |

6 в H в s в Д |

ч о с ч в о ОО с |

в ОО В ч в О ч cd о в |

ч о в ч О о в |

в В ч в & ч о . В в в * X в> |

в ч X |

в X |

в ч X |

ч о в ч cd В о в |

в в =г г. |

в

ч в н

|

|

В H О o Ч щ О О s |

o' o' |

ОО о" о о" |

о" 04 о" |

о" ш ^ о" |

S 04 О1 о" ■О) о" |

^ о" |

^ о" о" |

04^ о" |

04^ о" |

||

|

В 4 cd 2 О 4 К |

£ в к о о о о |

£ в к о о о о |

в к о о |

£ в к о о ■О) |

^ в ^ о о о о Csl |

^ в ^ о о ■О) о |

^ в ^ о о 04 ■О) |

^ в ^ о о о о 04 |

^ в ^ о о о ко |

В ^ о о о 04 |

^ в ^ о о о о |

|

ч cd cd О

Ч К О В m |

£ 04 о |

S 7 |

ОО ко |

о 04 о |

S ur> |

О 04 ■О) 04 |

S 7 е| |

S 7 е| |

S 7 |

S 7 |

|

|

В s H |

>3 в о о в |

зК О н В о в |

й о в о о |

)В в в в |

« is о В с И m 5 § и § |

£ в в в )В в |

)В О в о о в |

)В в в в ч |

)В о в о о в |

д |

)В в в в )В в |

|

cd В |

ОО 2 В ч ОО о |

ОО 2 ч ОО О |

ОО ч ОО о |

ч о |

ч О |

в ч о> о |

в ч о> о |

ч о |

|

|

2 ч о |

|

НН Ц |

о В о в о ч S В и |

о ч ОО и |

в в н о с^ |

Csl “ в ч в О н К о ив |

> cd в в о и |

cd в о в о о и |

X cd в в о о и |

о в S |

cd в Й S в |

о в н |

04 о в н |

Рис. 1. Лепная керамика I тыс. н. э. в Поочье

1 – селище Щурово (раскопки А. С. Сыроватко); 2 – поселение Соколова Пустынь (по: Потемкина , 2009); 3–5 – поселение Городна 2 (по: Коваль , 2001)

отнесение гладкостенной керамики к позднедьяковской культуре в отчетах первой половины XX в., вероятно, было ошибочным ( Сыроватко , 2001). Эта керамика, по всей видимости, относилась к раннеславянскому времени. Несмотря на определенную слабость источниковой базы, была предпринята попытка дифференцировать имеющийся материал исходя из характерных для керамических комплексов признаков. Учет и систематизация имеющихся данных необходимы для определения стратегии дальнейшего развития исследований.

Наиболее надежно выделяются группа поселений с сетчатой керамикой (ППТК) I–III вв. и раннеславянские памятники конца I тыс. н. э. Наличие на памятниках лощеной керамики мощинского облика позволяет отнести их ко второй четверти I тыс. н. э. Менее определенной остается группа памятников с не-орнаментированной керамикой с дресвой, предположительно, второй-третьей четверти I тыс. н. э. На ряде поселений и могильников, где проводились площадные раскопки, эту датировку можно сузить.

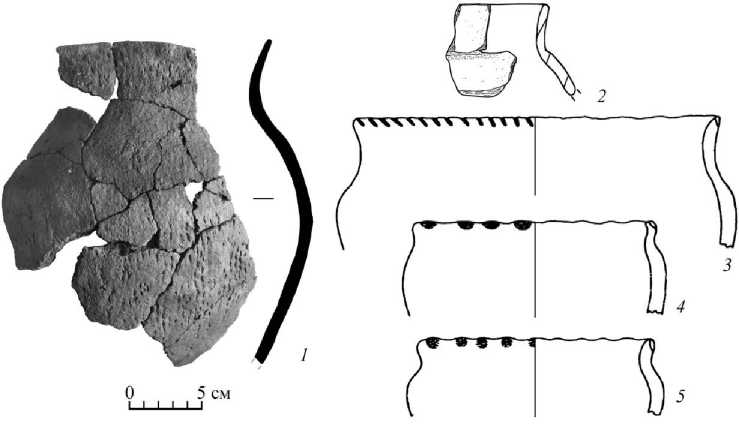

Большая часть учтенных в работе памятников приурочена к берегам р. Оки (рис. 2). Лишь шесть поселений расположены на ее притоках (р. Лопасня, Бес-пута и Осетр). Три памятника относятся к бассейну нижнего течения Москвы-реки, располагаясь на ее правых притоках (р. Северка и Коломенка).

Для рассмотрения топографии, т. е. расположения поселений и могильников на местности, было выделено четыре типа памятников: мысовой, приречный, дюнный и пойменный (табл. 1). При этом к мысовому типу условно отнесены также памятники на останцах террас, выдающихся в пойму, и в излучинах рек. Среди селищ I тыс. н. э. отмечены все типы топографической приуроченности,

Рис. 2. Карта памятников с лепной керамикой I тыс. н. э. на Средней Оке

□ – городище; • – селище; ▲ – могильник. 1 – Дракино; 2 – Подмоклово (селище); 3 – Подмоклово (городище); 4 – Лужки (комплекс памятников: Лужки 11, А, Г, Д, Е); 5 – Сели-но; 6 – Пущино 2; 7 – Пущино 3; 8 – Турово; 9 – Малюшина Дача; 10 – Соколова Пустынь (могильники 1 и 2, селище и поселение Лесосплав); 11 – Ледово; 12 – Колтово (комплекс памятников: городище Колтово 2, селища Колтово 2, 8, 9); 13 – Корыстово 1; 14 – Лиды; 15 – Лужники 1; 16 – Кременье; 17 – Свиридоново II; 18 – Ростславль; 19 – Сосновка X; 20 – Сосновка IV; 21 – Сосновка VII; 22 – Новоселки 1; 23 – Новоселки 2; 24 – Берхино 1; 25 – Городна 2; 26 – Усть-Матыра 1; 27 – Щурово (селища 1 и 2, могильники 1 и 2); 28 – Малое Колычево; 29 – Протопопово; 30 – Городищи; 31 – «Блюдечко»; 32 – Настасьино; 33 – Коробчеево; 34 – Грызлово однако большинство составляют мысовые поселения (23 памятника). 14 селищ относятся к приречному типу, 2 – к пойменному, еще одно поселение расположено на дюне (табл. 2). Интересно отметить, что пойменное и дюнное расположения памятников характерны только для второй половины рассматриваемого периода.

Расположение могильников также различно: четыре памятника отнесено к приречному типу, один из Щуровских могильников (курганы с оградками VI– VII вв.) расположен на останце террасы. Синхронный ему могильник в Соколовой Пустыни приурочен к террасе, осложненной дюнным рельефом.

Рассмотрим классификацию памятников согласно их хронологии2. К поселениям I–III вв. н. э. с крупноячеистой рябчатой керамикой профилированных

Таблица 2. Типы селищ I тыс. н. э.

К расширенной группе первой половины I тыс. н. э. отнесено 15 памятников (при этом установлено, что поселения Городищи, Настасьино, «Блюдечко» и Свиридоново II перестали существовать к III в. н. э., т. е. максимальное количество памятников второй четверти равно 11). Среди селищ этого времени к мысовому и приречному типу отнесено по три поселения.

Группа позднедьяковских памятников второй-третьей четверти I тыс. н. э. дополнена также памятниками, которые имеют датировку – вторая половина I тыс. н. э. В эту группу попали памятники, на которых найдена гладкостенная керамика с дресвой, а также лощеная керамика. Таким образом, в эту группу входят памятники достаточно широкого хронологического диапазона. Дифференцировать этот материал, располагая имеющимися данными, пока не представляется возможным. Здесь учтено 14 памятников второй-третьей четверти и пять поселений второй половины I тыс. н. э. На этом этапе отмечено два городища (Подмоклово и Пущино 2) и три могильника (Щурово, Соколова Пустынь и Лужки Д). Для селищ этого времени характерны мысовой (6 памятников) и приречный (7 поселений) типы расселения.

Материалы IX–X вв. отмечены на 23 памятниках, три из которых были укрепленными. В группе селищ 11 памятников отнесены к мысовому типу, четыре – к приречному, по одному памятнику расположено в пойме и на дюне. В эту хронологическую группу также входят могильники с кремациями IX–X вв. (Лужки Е, Соколова Пустынь, Щурово), относящиеся к приречному типу.

По высоте над урезом воды в реке наиболее предпочтительными для всех периодов оказались группы высот 5–10 м и 10–20 м. Такие высоты занимают более 70 % памятников в каждой хронологической группе. Приуроченные к низким отметкам (0,5–5 м) памятники редки, но характерно, что такое расселение свойственно в основном для поселений конца I тыс. н. э. Возможно, определенную роль здесь сыграл климатический фактор3. Также немногочисленны поселения, приуроченные к высоким точкам рельефа (20–40 м). Это городища Ростиславль и Протопопово, селища Колтово 8, Городна II, Малое Колычево и «Блюдечко».

По результатам анализа топографии позднедьяковских и постдьяковских памятников Средней Оки можно выделить ряд особенностей, присущих поселениям и могильникам этого периода. На протяжении I тыс. н. э. отмечено постепенное снижение доли укрепленных поселений, которые характерны в основном для финала дьяковской культуры и позднедьяковского периода. Для неукрепленных поселений более распространено мысовое расположение. Доля приречных памятников на протяжении I тыс. н. э. колеблется от 20 до 37 %, при этом они более характерны для второй половины рассматриваемого периода. То же касается памятников пойменного и дюнного типа – среди памятников первой половины I тыс. н. э. они не отмечены. В целом для I тыс. н. э. наблюдается постепенное увеличение плотности памятников от начала к концу рассматриваемого периода. В то же время в исследуемом регионе пока не зафиксированы достоверные древности VIII в., что могло быть связано с перерывом в освоении территории.

Таким образом, в ходе анализа архивных данных выявлен массив памятников с материалами I тыс. н. э. и определены некоторые закономерности в системе расселения в это время. Южная периферия позднедьяковского ареала имела ряд черт, отличающих эту территорию от москворецких памятников (отличия в керамическом комплексе и истории освоения). Результаты показывают, что освоенность региона в позднедьяковское и постдьяковское время была достаточно плотной. Дальнейшие исследования этих материалов позволят уточнить датировку поселений.

Список литературы Позднедьяковские и постдьяковские памятники на Средней Оке: особенности топографии и системы расселения

- Коваль В. Ю., 2001. Поселение в устье Осетра близ Коломны // КСИА. Вып. 212. С. 59-67.

- Кренке Н. А., 2016. Позднедьяковская культура на территории бассейна Москвы-реки // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V-VII вв.). М.: ИА РАН. С. 261-332. (РСМ; вып. 17.)

- Кренке Н. А., 2019. Древности бассейна Москвы-реки от неолита до Средневековья: этапы культурного развития, формирование производящей экономики и антропогенного ландшафта. М.; Смоленск: Свиток. 392 с.

- Лопатина О. А., Тавлинцева Е. Ю., 2017. Поздняя профилированная "текстильная" керамика городища Ростиславль // De mare ad mare. Археология и история: сб. ст. к 60-летию Н. А. Кренке / Отв. ред.: Л. А. Беляев, М. И. Гоняный. М.; Смоленск: Свиток. С. 345-361.

- Потемкина О. Ю., 2009. История и первые итоги изучения селища Соколова-Пустынь в Ступинском районе Московской области // Оки связующая нить: археология Среднего Поочья: сб. материалов Второй регион. науч.-практ. конф. (Ступино, 18 февраля 2009 г.) / Отв. ред. Э. Э. Фомченко. М.: ЗЭО "ММТК-Строй". С. 55-59.

- Сыроватко А. С., 2001. О позднедьяковских памятниках в устье реки Москвы // Краеведческие записки: сб. науч. тр. Коломенского краеведческого музея. Коломна. С. 21-24.

- Сыроватко А. С., 2009. Юго-восточное Подмосковье в железном веке: к характеристике локальных вариантов дьяковской культуры. М.: CheBuk. 351 с.

- Сычева С. А., 2011. Малый климатический оптимум голоцена и малый ледниковый период в памяти почв и отложений пойм рек Русской равнины // Известия РАН. Серия географическая. № 1. С. 79-93.

- Benito G., Macklin M. G., Panin A., Rossato S., Fontana A., Jones A. F., Machado M. J., Matlakhova E., Mozzi P., Zielhofer C., 2015. Recurring flood distribution patterns related to short-term Holocene climatic variability // Scientific Reports. 5, 16398. С. 1-8.