Позднеголоценовые мелкие млекопитающие из местонахождений долины реки Шаръю (гряда Чернышева)

Автор: Кряжева И.В., Пономарев Д.В., Ван Кольфсхотен Т., Ван Дер плихт Й.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (264), 2016 года.

Бесплатный доступ

Голоценовая история фауны мелких млекопитающих представляет интерес как пример трансформации сообществ под воздействием естественной динамики климата. Объектами изучения являлись 2720 щечных зубов мелких млекопитающих из местонахождений долины р. Шаръю (левый приток р. Усы), которые исследовались стандартными палеонтологическими методами. Для датирования ископаемых комплексов использовался 14С УМС-метод. Местонахождения представляют собой зоогенные скопления с массовыми остатками позвоночных животных. В результате описаны две фазы развития микротериофауны гряды Чернышева: субатлантического и современного периодов. Установлено, что в субатлантическое время микротериофауна гряды Чернышева имела типичный лесной облик и была практически идентична синхронным сообществам мелких млекопитающих Приполярного Урала и сильно контрастировала с сообществами восточного макросклона Полярного Урала. Различия в видовых составах костных остатков грызунов из Шаръю-2 и Шаръю-3, очевидно, связаны с деятельностью разных видов пернатых хищников (дневных хищников и сов). Различия современных комплексов мелких млекопитающих гряды Чернышева и сопредельных территорий объясняется тафономическими причинами.

Мелкие млекопитающие, поздний голоцен, гряда чернышева, северо-восток европейской части России

Короткий адрес: https://sciup.org/149129188

IDR: 149129188 | УДК: 562.32:551.799 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-12-16-22

Текст научной статьи Позднеголоценовые мелкие млекопитающие из местонахождений долины реки Шаръю (гряда Чернышева)

Исследования быстро эволюционировавших мелких млекопитающих являются одним из перспективных направлений в палеотериологии. Во всем мире они используются в качестве руководящих ископаемых и индикаторов определенных климатов и ландшафтов при реконструкции природной обстановки прошлого. Их остатки распространены в континентальных отложениях Палеарктики и весьма многочисленны в пещерных местонахождениях Урала.

В результате деятельности хищников и в редких случаях человека в карстующихся палеозойских породах Урала и его предгорий cформировались захоронения костных остатков позвоночных. Пещерные зоогенные скопления костных остатков занимают одно из первых мест по информативности среди других типов захоронений остатков плейстоценовых и голоценовых позвоночных. Остеологический материал накапливается в них, как правило, или на месте гибели животного, или вблизи него, причем ископаемый комплекс воспроизводит видовой состав исходного естественного сообщества в максимально возможной полноте [17, 18].

В данной работе приводятся результаты изучения трех местонахождений гряды Чернышева, расположенных на реке Шаръю (левый приток в нижнем течении р. Усы, Усинск, Республика Коми) (рис. 1). Гряда Чернышева оставалась неизученным районом в отношении истории микротериофауны, выявлению специфики которой посвящена настоящая работа.

Материал и методы

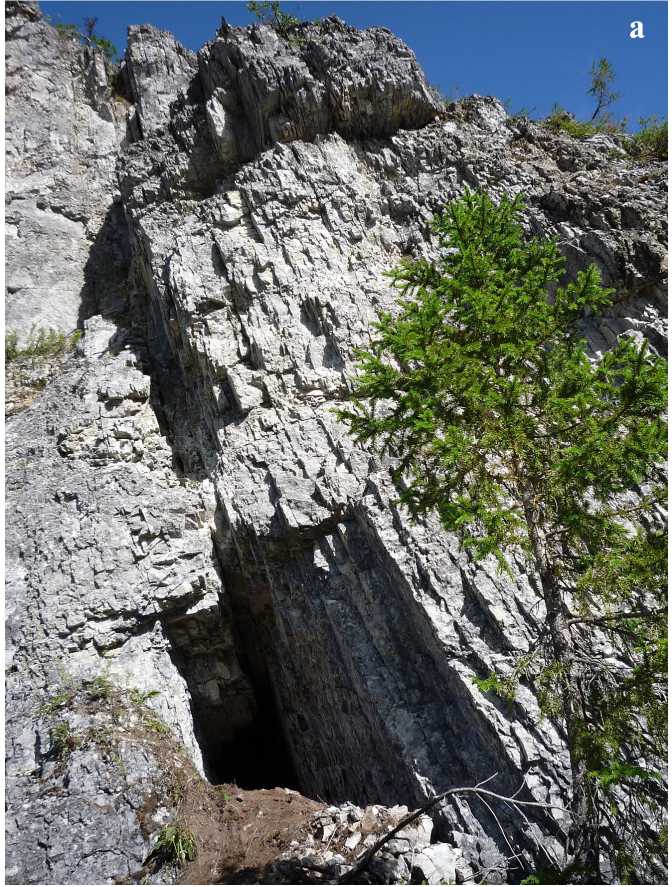

Местонахождение Шаръю-1 (66°09.186' с. ш., 58°43.792' в. д.) расположено на правом берегу реки, в 1.5 км ниже по течению от геологического памятника природы Окно, в скальном выходе известняков силура, и представляет собой небольшой грот высотой 1 м, шириной 0.8 м и глубиной 2 м (рис. 1).

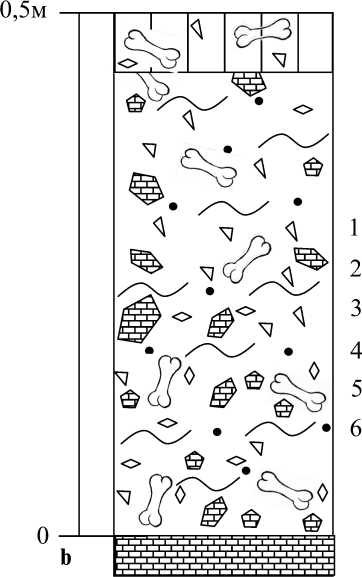

Разрез рыхлых отложений состоит из двух слоев, представленных алевритовыми и суглинистыми отложениями (рис. 2). Всего из отложений грота определенно 1024 зуба мелких млекопитающих (см. таблицу). Радиоуглеродная датировка, сделанная по костям грызунов из слоя 2 (глубина 17 см), показала возраст

Рис.1. Карта местонахождений позднеголоценовых мелких млекопитающих

Количество щечных зубов и соотношение остатков (в скобках, %) мелких млекопитающих из местонахождений р. Шаръю

Quantity of cheek teeth and ratio of remains (in brackets, %) of small mammals from locations near Sharyu River

|

Вид / Species |

Шаръю-1 Sharyu-1 |

Шаръю-2 Sharyu-2 |

Шаръю-3 Sharyu-3 |

|

Sciurus vulgaris |

1(0.1) |

– |

64(11.9) |

|

Sicista betulina |

3(0.3) |

– |

– |

|

Ondatra zibethicus |

– |

– |

18(3.4) |

|

Clethrionomys sp. |

344(33.6) |

372(32) |

60(11.2) |

|

Dicrostonyx sp. |

7(0.7) |

– |

– |

|

Lemmus sibiricus |

14(1.4) |

– |

– |

|

Myopus schisticolor |

97(9.7) |

– |

– |

|

Arvicola amphibius |

152(14.8) |

– |

130(24.3) |

|

Microtus oeconomus |

259(25.3) |

54(4.7) |

21(3.9) |

|

Microtus agrestis |

147(14.3) |

735(63.3) |

242(45.2) |

|

Всего / Total |

1024 |

1161 |

535 |

Fig. 1. Locations of Late Holocene small mammals

(1510 ± 35) некалиброванных л. н. (GrA-66862), что приходится на поздний голоцен (субатлантик).

В местонахождении Шаръю-1 встречены останки мелких птиц, зайцеобразных, насекомоядных, грызунов и рыб с преобладанием последних. Раздробленность костей невысокая.

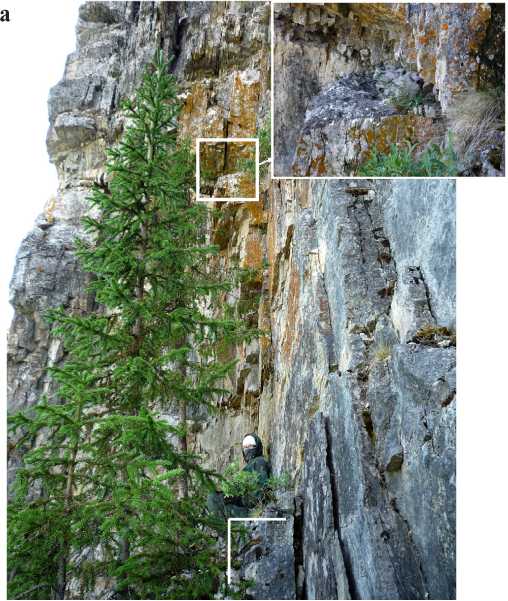

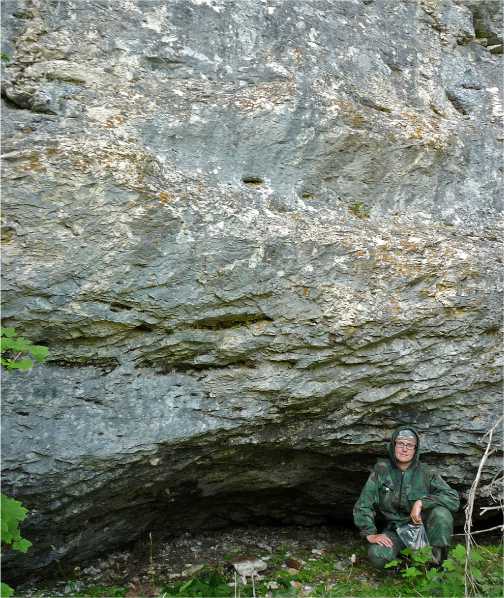

Местонахождение Шаръю-2 (66°09.152' с. ш., 58°

43.952' в. д.) расположено в 200 м выше по течению от грота Шаръю-1 на высоте 30 м от уреза воды. Оно представляет собой скальный выступ под обитаемым гнездом длиной 1 м и глубиной 0.7 м (рис. 4, а). На протяжении всего полевого сезона с этого выступа было собрано 92 погадки, из которых в лаборатории было извлечено и определено 1160 зубов грызунов (см. таблицу).

Местонахождение Шаръю-3 (66°09.871' с. ш., 58° 44.654' в. д.) расположено на левом берегу р. Шаръю, в 2 км выше по течению от устья р. Дурной, в скальном

Рис. 2. Общий вид (а) и план-схема (b) грота Шаръю-1: 1 — коренная порода, 2 — четвертичные отложения, 3 — раскоп, 4 — линия продольного профиля АВ

Fig. 2. General view (a) and scheme (b) of grotto Sharyu-1: 1 — bedrock, 2 — Quarternary deposits, 3 — pit, 4 — longitudinal profile AB

Рис. 3. Фото (а) и схематический геологический разрез (b) рыхлых отложений грота Шаръю-1: 1 — коренная порода (известняк), 2 — почвенно-растительный слой (ПРС), 3 — суглинок, 4 — неокатанные обломки известняка (0.5—3 см), 5 — костные остатки, 6 — глыбы известняка

Fig. 3. Photo (a) and schematic section (b) of loose sediments of grotto Sharyu-1: 1 — bedrock (limestone), 2 — top soil, 3 — loam, 4 — limestone debris (0.5—3 cm), 5 — bone remains, 6 — limestone blocks

Рис. 4. Местонахождения Шаръю-2 (а) и Шаръю-3 (b)

Fig. 4. Locations Sharyu-2 (a) and Sharyu-3 (b)

b

выходе известняков карбона на высоте 20 м от уреза воды. Оно представляет собой небольшую нишу (рис. 4, б), в которой было обнаружено скопление погадок. Рыхлые отложения ниши представлены почвеннорастительным слоем мощностью менее 5 см. Собрано 54 погадки, из которых в лаборатории было извлечено и определено 535 зубов грызунов (см. таблицу). Судя по наличию остатков ондатры, интродуцированной в Республике Коми в 1930-е гг., возраст комплекса остатков не превышает 80 лет [21].

Раскопки в гроте Шаръю-1 проводились по стандартным методикам [13—15]. Рыхлые отложения вскрывались условными горизонтами мощностью не более 10 см. Извлечение костных остатков млекопитающих производилось при помощи ручной промывки вмещающей породы на ситах с размером ячеи 0.8— 1.0 мм.

Полученная смесь костей и обломков породы высушивалась и из нее вручную отбирались остатки позвоночных.

Ввиду того, что в роде серых полевок наиболее диагностичны только первые нижние коренные зубы, для расчета каждого вида полевок все зубы, определенные как Microtus sp., распределялись по видам в соответствии с распределением первых нижних коренных. Морфологически сходные виды, такие как полевка Миддендорфа — темная полевка и лесной лемминг — сибирский лемминг, диагностика которых представляет определенные трудности, разделялись нами по методике, описанной Н. Г. Смирновым с соавторами [19]. Моляры трех видов рода Clethrionomys идентифицировались согласно методу, предложенному А. В. Бородиным [4].

УМС 14С-датировка по костям грызунов была выполнена Й. ван дер Плихтом (Центр изотопных исследований университета г. Гронинген, Нидерланды).

Результаты и их обсуждение

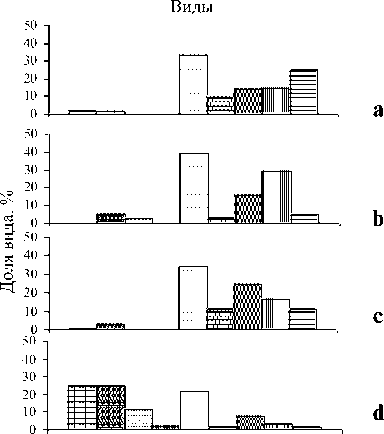

Самый древний ископаемый комплекс (субатлан-тик), обнаруженный в долине реки Шаръю, происходит из отложений грота Шаръю-1. Здесь были найдены красная и рыжая полевки (вместе 33.9 %), полевка-экономка (21.5 %), водяная полевка (14.8 %), темная полевка (11.2 %), лесной (6.3 %), сибирский (1.4 %) и копытный (0.7 %) лемминги (рис. 5).

На севере Урала сообщества субатлантика известны также из местонахождений Кожым-2 и -4 (западный склон Приполярного Урала) и Янгана-Пе-4 (восточный макросклон Полярного Урала). В ископаемом комплексе из грота Кожым-2 с датировкой (1655 ± 35) некалиброванных л. н. (GrA-49355) были найдены водяная полевка (29.3 %), красная и рыжая полевки (39.5 %), темная полевка (15.6 %), полевка-экономка (5 %), узкочерепная полевка (2.7 %), сибирский (5 %) и лесной (2.9 %) лемминги [7, 10, 11].

В сообществе из грота Кожым-4 (датировка (1620 ± 30) некалиброванных л. н. GrA-66465) были определены красная и рыжая полевки (вместе 34.1 %), темная полевка (24.3 %), водяная полевка (16.2 %), полевка-экономка (11.1 %), лесной (10.8 %), сибирский (3 %) и копытный (0.5 %) лемминги [9, 10].

В фауне из слоя 2 Янгана-Пе-4 с датировкой (1720 ± 120) некалиброванных л. н. найдены сибир-

Dicrostonyx sp. Microtus gregalis Clethrionomys sp. Microtus agrestis Microtus oeconomus

Lemmus sibiricus Sciurus vulgaris Myopus schisticolor Arvicola amphibius

Рис. 5. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) в гроте Шаръю-1 (а), слое 2 Кожым-2 (b) и Кожым-4 (c) и Янгана-Пе-4 (d)

Fig. 5. Ratio of small mammals remains (percentage) in grotto Sharyu-1 (a), layer Kozhym-2 (b) and Kozhym-4 (c) and Yangana-Pe (d)

ский (25.2 %) и копытный (24.5 %) лемминги, узкочерепная полевка (11.8 %), рыжие полевки (21.6 %), темная полевка (7.8 %), водяная полевка (3 %), белка (2 %), лесной лемминг (1.6 %) и единичные зубы полевки-экономки [12].

По палинологическим данным, в это время на равнинной территории Республики Коми и в ее горной части получили развитие темнохвойные леса из ели со значительной примесью сосны. Отличительной чертой того времени для северо-востока европейской части России являлся расцвет еловых лесов, чему способствовало потепление — так называемый малый климатический оптимум [5, 16]. Потепление климата привело к формированию северотаежных еловых лесов с примесью сосны и березы и на Полярном Урале (хребет Енганепэ), о чем свидетельствуют сохранившиеся с начала среднего субатлантического периода реликтовые образования чернично-зеленомошных ельников [6].

Из представленных материалов видно, что в субатлантическое время микротериофауна гряды Чернышева имела типичный лесной облик и была практически идентична сообществам мелких млекопитающих Приполярного Урала, что хорошо согласуется с данными по истории растительности и ландшафтов северо-востока Европы в это время. Различия в составе фауны мелких млекопитающих гряды Чернышева и восточного макросклона Полярного Урала связаны, скорее всего, с меридиональным градиентом природных условий.

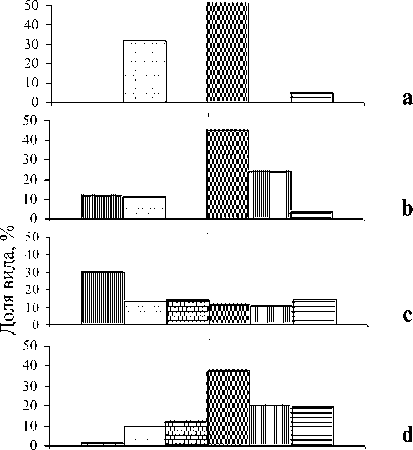

Комплексы остатков мелких млекопитающих из погадок Шаръю-2 и Шаръю-3 дают представление о современной фауне района исследований.

В сообществе Шаръю-2 были найдены остатки мелких млекопитающих только из микроразмер-ной группы — темная полевка (63.3 %), красная и рыжая полевки (вместе 32 %) и полевка-экономка (4.7 %). В фауне Шаръю-3 видовой состав более разнообразный — темная полевка (45.2 %), водяная полевка (24.3 %), белка (11.9 %), красная и рыжая полевки (11.2 %), полевка-экономка (3.9 %) и ондатра (3.4 %). Такие существенные различия в составе одновозрастных и близко расположенных друг к другу локальных фаун связаны, скорее всего, с избирательностью отлова разными видами пернатых хищников. Это подтверждает и размер погадок в Шаръю-2 — от 2 до 4 см, в то время как в Шаръю-3 погадки крупнее — от 4 до 6 см (рис. 6). Также это подтверждается количеством и сохранностью костного материала. Погадки из Шаръю-2 принадлежат дневным пернатым хищникам — это было установлено в первую очередь по внешнему виду птенцов в гнезде (рис. 3, а), а во-вторых, по количеству и сохранности костного материала в погадках [8, 23]. Несмотря на маленький размер погадок (от 2 до 4 см), в них содержались зубы от двух и более особей, также было отмечено, что эмаль на зубах частично растворена и эродирована (зубы Clethrionomys ), а количество костей относительно небольшое.

Рис. 6. Погадки из местонахождений Шаръю-2 (а) и Шаръю-3 (b)

Fig. 6. Pellets from locations Sharyu-2 (a) and Sharyu-3 (b)

В погадках из Шаръю-3 содержались костные остатки от одной, реже двух особей. Эмаль на зубах сохранила гладкость и блеск (зубы Clethrionomys, Sciurus vulgaris и Ondatra zibethicus ). Некоторые погадки содержали целые части черепов с зубами ( Arvicola amphibius, Clethrionomys, Microtus oeconomus и Microtus agrestis ) и сочлененные элементы скелета. Все эти признаки указывают на то, что эти погадки, скорее всего, принадлежат ночным пернатым хищникам [8, 23].

В современной фауне Приполярного и Северного Урала наблюдается похожая картина (рис. 7). В местонахождении Кожым-5 [9, 10] были обнаружены темная полевка (37.6 %), водяная полевка (19.9 %), полевка-экономка (19.5 %), лесной лемминг (12.2 %), красная и рыжая полевки (вместе 9.9 %), белка (0.5 %) и 20

Виды

Sciurus vulgaris

Myopus schisticolor

Arvicola amphibius

Clethrionomys sp.

Microtus agrestis

Microtus oeconomus

e

Рис. 7. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) в сообществах Шаръю-2 (а), Шаръю-3 (b), Шежым (c), Кожым-5 (d) и Щугер (e)

Fig. 7. Ratio of small mammals remains (percentage) in community Sharyu-2 (a), Sharyu-3 (b), Shezhym-5 (d) and Shchuger (e)

ондатра (0.4 %). В погадках, собранных в долине реки Щугер [11], были определены полевка-экономка (40.4 %), белка (25 %), темная полевка (12.4 %), лесной лемминг (11 %), красная и рыжая полевки (вместе 6 %) и водяная полевка (4.4 %). В местонахождении Шежым преобладают остатки белки (29.8 %), примерно в равных долях (по 8—11 %) представлены остатки водяной, темной полевок, полевки-экономки, лесного лемминга. Полевки трех видов Clethrionomys вместе составили 13 % [20].

Интересен и тот факт, что в погадках, найденных в долине реки Шаръю, не было обнаружено остатков лесного лемминга, в то время как в сообществе мелких млекопитающих Приполярного и Северного Урала на их долю приходится более 10 % от всех остатков. Лесной лемминг населяет таежную зону: ельники разного типа, сосново-еловые леса, а также обитает в смешанных лесах и ивняковых зарослях по берегам рек [22]. Такие биотопы в настоящее время наблюдаются на Приполярном, Северном Урале и на территории гряды Чернышева [1—3]. Поэтому можно предположить, что полное отсутствие лесного лемминга в локальных ориктоценозах гряды Чернышева связано с избирательностью пернатых хищников при отлове своих жертв.

Выводы

В результате исследований было установлено, что в субатлантическое время микротериофауны гряды Чернышева и Приполярного Урала были практически идентичными и имели лесной облик, характерный для всех позднеголоценовых сообществ северо-востока Европы, что неудивительно, учитывая географическую близость районов. Эти фауны отличались от сообществ восточного макросклона Полярного Урала, которые имели типичный тундровый состав и экологическую структуру. В современных (последние 80 лет) комплексах мелких млекопитающих гряды Чернышева и сопредельных территорий наблюдаются явные различия, имеющие тафономическую природу.

Авторы благодарны сотруднику Института геологии Коми НЦ УрО РАНА. А. Кряжеву за помощь при проведении полевых работ.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 16-35-00116 мол_а и Программы фундаментальных исследований УрО РАН№15-18-5-38.

Список литературы Позднеголоценовые мелкие млекопитающие из местонахождений долины реки Шаръю (гряда Чернышева)

- Атлас Коми АССР. М., 1964. 112 с.

- Биоразнообразие водных и наземных экосистем бассейна реки Кожым (северная часть национального парка «Югыд ва»)/Отв. редактор Е. Н. Патова. Сыктывкар, 2010. 192 с.

- Бобрецов А. В., Лукьянова Л. Е., Порошин Е. А. Структура и динамика населения мелких млекопитающих предгорий Северного Урала//Закономерности зональной организации комплексов животного населения Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 2005. С. 5-20. (Тр. Коми научного центра УрО Российской АН, № 177).

- Бородин А. В. Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен -современность). Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 100 с.

- Голубева Ю. В. Климат и растительность голоцена на территории республики Коми//Литосфера. 2008. № 2. С. 124-132.