Позднеледниково-голоценовая стратиграфия донных отложений из котловин малых изолированных озер Баренцевоморского побережья (Кольский регион)

Автор: Толстоброва А. Н., Корсакова О. П., Толстобров Д. С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (330), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведено литологическое изучение и диатомовый анализ донных отложений малых озер, относящихся к категории изолированных бассейнов, расположенных на баренцевоморском побережье Кольского региона. На основе полученных новых данных в районе пос. Териберка и опубликованных данных для других районов побережья выполнено стратиграфическое расчленение осадочных последовательностей и в них в качестве стратогенов выделены литолого-стратиграфические единицы (ЛСЕ). Установлено, что на баренцевоморском побережье приледниковый водоем во время дегляциации был морским, осадки пресноводного приледникового водоема (ЛСЕ 1) здесь не формировались. В котловинах озер, изолированных от моря, в осадочных последовательностях установлены: осадки солоноватоводного приледникового водоема (ЛСЕ 2), позднеледниковые солоновато-водные отложения (ЛСЕ 3), морские осадки (ЛСЕ 4), осадки водоема-залива, отчленяющегося от моря (ЛСЕ 5), осадки меромиктического озера (ЛСЕ 6), пресноводные отложения водоема береговой зоны моря (ЛСЕ 7), осадки пресноводного озера с повышенной минерализацией воды, образовавшиеся во время раннесреднеголоценовой трансгрессии тапес (ЛСЕ 8), современные озерные отложения (ЛСЕ 9).

Осадочные последовательности, стратогены, изолированные бассейны, диатомовые водоросли

Короткий адрес: https://sciup.org/149140476

IDR: 149140476 | УДК: 551.89 | DOI: 10.19110/geov.2022.6.3

Текст научной статьи Позднеледниково-голоценовая стратиграфия донных отложений из котловин малых изолированных озер Баренцевоморского побережья (Кольский регион)

Донные отложения из малых озерных котловин, которые относятся к категории водоемов, изолированных в разное время от более крупного бассейна, являются объектом разносторонних исследований, так как они наименее подвержены размыву и перемешиванию осаждающегося материала, в отличие от крупных водных бассейнов. В пределах Кольского региона дон- ные отложения из таких котловин изучались для характеристики палеогеографических обстановок [5, 10, 11, 14, 16, 19], для реконструкции перемещения береговой линии моря [3, 7, 12, 13, 18], для выявления катастрофических событий [8, 17].

На баренцевоморском побережье исследование озерных котловин проводилось для определения характера и скорости перемещения береговой линии мо-

ря [12, 13, 18], в этих же работах уделялось внимание и стратиграфии осадков. После деградации последнего ледникового покрова в конце неоплейстоцена котловины представляли собой неровности морского дна, но в результате поднятия земной поверхности происходила их изоляция от морского бассейна. Таким образом, в разрезах осадков из изолированных озерных котловин в зависимости от условий их накопления последовательно представлены несколько фаций [2]. При этом в пределах одной фации по диатомовым и литологическим данным можно выделить несколько слоев с присущими им особенностями (состав и структура диатомовых комплексов, литологические характеристики, включения). Например, осадки одной фации могут включать несколько литологических слоев с различными текстурами и структурами, по диатомовым данным могут соответствовать водоему с различной степенью осолонения и т. д. В связи с этим возможно более дробное членение соответствующих осадочных последовательностей. Ранее такое членение было выполнено для осадков озер, расположенных на беломорском побережье Кольского полуострова и Карелии [4], и для внутренней части Кольского региона [9]. В данной работе представлены результаты анализа новых и опубликованных ранее литологических и диатомовых данных изучения донных отложений из озерных котловин на баренцевоморском побережье Кольского региона, для которых впервые выполнено дробное литолого-стратиграфическое разделение осадочных последовательностей на стратогены [6], т. е. литологостратиграфические единицы (ЛСЕ). Геохронологический их контроль осуществлен с использованием пока единичных предварительных радиоуглеродных (14С) датировок. Такое разделение осадочных последовательностей, формирующихся в котловинах изолированных бассейнов, имеет важное корреляционное значение для выявления локальных и региональных неотекто-нических и палеогеографических особенностей в развитии разных частей побережий Фенноскандии.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили колонки донных отложений 8 малых озер из района пос.

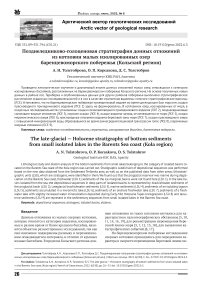

Териберка, а также опубликованные данные по 12 малым озерам баренцевоморского побережья из районов г. Полярного [13], пос. Дальние Зеленцы [18, 19], губы Дроздовка [14] (рис. 1, а).

Колонки донных отложений были отобраны во время полевых работ в 2013, 2016, 2018 гг. при помощи переносного поршневого бура со льда. Бурение проводилось до коренных пород в наиболее глубоком плоскодонном месте озера. Длина каждого керна составляла 1 м, диаметр 54 мм, керны отбирались с перекрытием в 10 см. В полевых условиях по визуально определяемым признакам (цвет, размер частиц, текстура, включения) выполнялось литологическое описание, фотодокументация и опробование осадков на диатомовый анализ и 14С-датирование. Высотное положение озер в метрах над уровнем моря (м н. у. м.) определялось по картам масштаба 1 : 25 000 совместно с полевыми измерениями.

Обработка проб для диатомового анализа выполнена по стандартным методикам [1]. Для уточнения номенклатуры таксонов использовалась онлайн-база Algaebase [15]. Наибольшее внимание уделено отношению видов к солености. По этому признаку диатомовые водоросли разделены на морские (полига-лобы), солоноватоводные (мезогалобы) и пресноводные (олигогалобы), которые, в свою очередь, подразделяются на галофилы (обитают в пресных водах с повышенным содержанием солей), индиффе-ренты (типичные пресноводные виды, однако могут заходить в слабосолоноватую воду) и галофобы (отрицательно относятся к малейшему повышению NaCl в воде).

Результаты и обсуждение

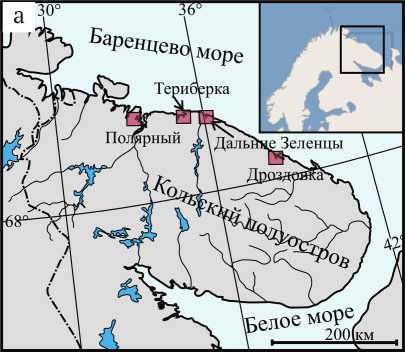

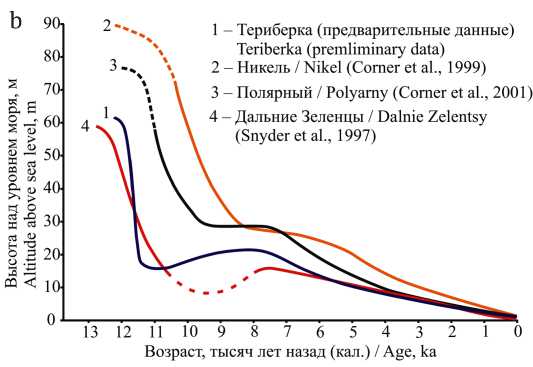

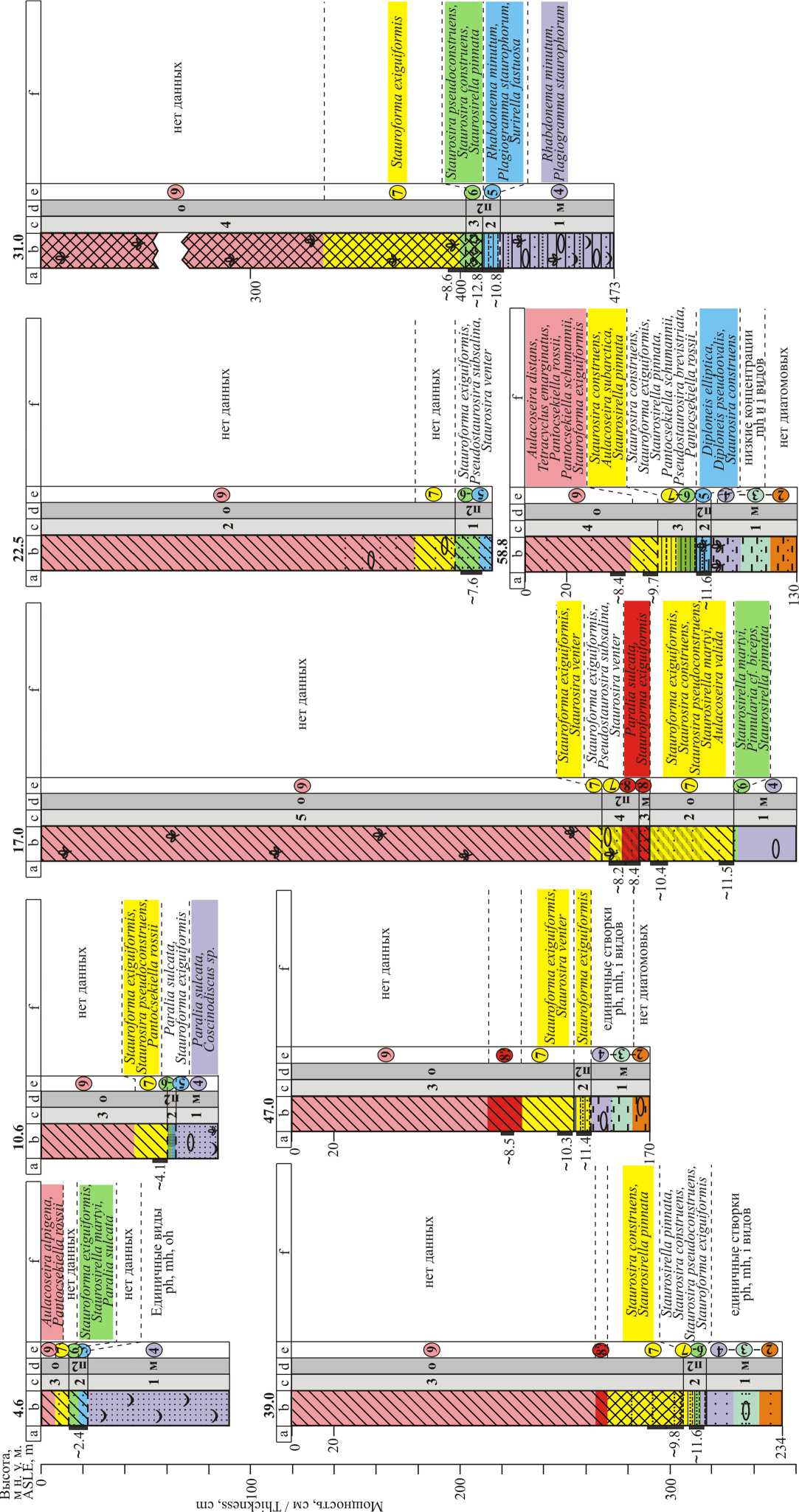

Литологическая характеристика донных отложений. В разрезах донных отложений исследованных озер установлена последовательность фациально-разнородных осадков, которая формировалась при миграции береговой линии Баренцева моря (рис. 1, b). Литологическая характеристика осадков представлена на рис. 2—4.

Базальная часть большинства изученных разрезов донных отложений представлена алевритом (озе-

Рис. 1. Районы исследования (a) и кривые перемещения береговой линии моря (b)

Fig. 1. Study areas (a) and relative sea-level curves (b)

ра с абсолютными отметками уреза воды на высотах 4.6, 10.6, 17.0, 31.0, 39.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3), озера с отметками 12.0, 17.0, 22.0, 28.5, 41.0 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) и 7.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)) и/или песком (озера с отметками 26.0 и 48.5 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) и 54.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)), реже глинами или глинистым алевритом (озера с отметками 47.0 и 58.8 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 2) и с отметками 22.0 и 41.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)), обычно содержащими зерна гравия и органику. Цвет осадков серый до серо-коричневого, темно-оливкового, зеленого. В большинстве озер эти осадки содержат раковины и обломки раковин морских моллюсков и макроостатки растений и могут быть отнесены к морской фации.

На предположительно морских осадках залегают отложения, обычно представленные алевритистой гиттией (озера с отметками 10.6, 31.0, 39.0 м н. у. м. в пос. Териберка (рис. 3), 12.0, 17.0, 22.0, 28.5 и 41.0 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2), 7.0, 22.0, 41.0 и 54.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)) либо гиттией с песком (озера с отметками 4.6, 17.0 и 22.5 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3)). Цвет этих отложений — от серого до серо-зеленого, коричневого, часто с черными примазками органики. Как правило, количество минеральных частиц в алеври-тистой гиттии и в гиттии с песком уменьшается вверх по разрезам. Для этих осадков характерны слоистые и пятнистые текстуры, значительное увеличение количества органики по сравнению с нижележащими предположительно морскими осадками. В районе пос. Териберка (рис. 3), озере с отметкой 58.8 м н. у. м. глины перекрыты алевритом с песком и органическим материалом, которые выше переходят в алевритистую гиттию, а в озере с отметкой 47.0 м н. у. м. подобные осадки, предварительно отнесенные к транзитной зоне от морских к пресноводным, отсутствуют. Осадки транзитной зоны не выявлены в отложениях из озер с отметками 26.0 и 48.5 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2).

Верхняя часть осадочных последовательностей, по литологическим данным предварительно отнесенная к пресноводным отложениям, в разрезах осадков из всех озер представлена гиттией, часто с макроостатками растений. Цвет ее коричневый, темнокоричневый до черного, иногда до оливково-серого. В базальной части гиттии обычно присутствует примесь минеральных частиц, редко отдельные зерна гравия.

В разрезе отложений из озера, расположенного в районе пос. Териберка на высоте 17 м н. у. м., в толще пресноводных отложений обнаружены осадки, представленные слоистой гиттией с песком и остатками растений (рис. 3). По литологическим данным можно предположить, что в начале голоцена произошла изоляция котловины этого озера от моря, но в результате раннесреднеголоценовой трансгрессии Тапес котловина озера опять была заполнена морскими водами [8]. Кроме того, в разрезе донных отложений этой же озерной котловины обнаружено нарушенное залегание осадков, проявившееся в виде перемешивания песка и гиттии. Формирование такого слоя осадков свя- 28

зывается с проявлением катастрофических событий, возможно цунами [8, 17].

Результаты диатомового анализа донных отложений. На побережье Баренцева моря в базальной части разрезов в алеврите и/или песке отмечены либо крайне низкие концентрации диатомей, либо единичные створки диатомовых водорослей (рис. 2—4), принадлежащих как к морским и солоновато-водным ( Diploneis subcincta (Schmidt) Cleve, Pinnularia quadratarea (Schmidt) Cleve, Rhabdonema minutum Kütz., Trachyneis aspera (Ehr.) Cleve и др.), так и к пресноводным видам ( Stauroforma exiguiformis (Lange-Bert.) Flower, Jones et Round, Tabularia fasciculata (C. Agardh) Williams et Round, Staurosirella martyi (Hérib.) Morales et Manoylov, Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams et Round), что, видимо, отвечает суровым условиям в приледниково-морском бассейне на начальных этапах формирования осадочных последовательностей.

Выше по разрезу в этом же алеврите и/или песке происходит увеличение концентрации створок диатомовых водорослей и их видового разнообразия среди морских и солоновато-водных видов. Чаще всего встречаются виды Cocconeis scutellum Ehr., Hyalodiscus scoticus (Kütz.) Grun., Melosira moniliformis (Link) C.Agardh, Paralia sulcata (Ehr.) Kütz., Diploneis didyma (Ehr.) Ehr., Pinnularia quadratarea , Plagiogramma staurophorum (Greg.) Heib. (рис. 2—4).

В базальной части разреза отложений из озера с отметкой 12.0 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) преобладают олигогалобы-индифференты (в частности, Aulacoseira alpigena (Grun.) Krammer, Aulacoseira distans (Ehr.) Simons.), что объясняется большим поступлением талой пресной воды в прогляциальный морской бассейн [13]. Выше этих морских осадков в данном разрезе наблюдается классический переход от морских условий седиментации к пресноводным [12, 13, 18] с преобладанием пресноводных видов над морскими и солоновато-водными в осадках транзитной фации и исключительно пресноводными видами в гиттии [12].

В районе губы Дроздовка (рис. 1, а) в оз. Солдатское с отметкой уреза воды 15.4 м н. у. м. в песке базальной части разреза выявлены исключительно пресноводные виды диатомовых водорослей, среди которых преобладают Eunotia praerupta Ehr., Meridion circulare (Greville) C.Agardh, Aulacoseira lirata (Ehr.) Ross, Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams et Round, Staurosira venter (Ehr.) Cleve et Möller (рис. 4). Морские осадки и осадки транзитной зоны от морских к озерным условиям седиментации залегают ниже песка. Они не были вскрыты бурением, что в данном районе возможно, т. к. верхняя морская граница здесь реконструирована на отметке 22.9 м н. у. м. [14].

В алевритистой гиттии и гиттии с песком, перекрывающих базальный алеврит в изученных разрезах, происходит смена диатомовых комплексов, характеризующая переходную стадию от морских к пресноводным условиям (рис. 2—4). В нижней части алеври-тистой гиттии доминируют мезогалобы Paralia sulcata, Diploneis didyma, Diploneis smithii (Bréb.) Cleve, Mastogloia smithi Thwaites ex Smith, Amphora commutatа Grun., Rhabdonema minutum и другие. Полигалобы занимают подчиненное положение, они представлены Diploneis subcincta, Pinnularia quadratarea, Plagiogramma

LSU 5, 25 — LSU 6, 26 — LSU 7, 27 — LSU 8, 28 — LSU 9

Рис. 3. Литолого-стратиграфическое расчленение разрезов донных отложений озер в районе пос. Териберка. Условные обозначения указаны на рис. 2

Fig. 3 . Lithology-stratigraphic subdivisions of bottom sediments of lakes from the Teriberka area. For the legend see Fig. 2

L6^6 6L^V\

98ТД691

i7£lTZ.90t7

S5»>Oic5 p X ^ U"~ ^ Q

kqttq ^^

I

l

lOlT^EAtz ДПТ59Д9

o'

S Q 3 3 з

Q . U q Q «

Я О__3 e-Q p Q

S гь< -Pc 3 3

s и о о

9Д1Т1816 /93lT000nJ 8ZIT^££6

X о s

ЕЙ

№8Z0l\ t£I=F936£ I8A=f I01T0IEZ 8£T88t75

S8Ti7899 $£4=93178 80I=f££170I 66IT8IE3I 1№Z,6£ZI £6=fU83I

Пн]

09T£9cI

WZTSIlcI

№119

3 Qi

3 £ к £ । boS S1 .bfj

^5

= s8 ,

m s<

®£S§

£6T£6I£

я « X g-я

я я s я я

й-я о ч я

4S

ОНТШ£1-Ч Д8Т1£О£1-^

3HTZ.I50I 0t7lT£t7in 8Д1т^£01 991ТД886

шэ ‘sssu^oiqi / wo ‘чхэон1пор\[

-------1------- Z6T08SS

Рис. 4. Литолого-стратиграфическое расчленение разрезов донных отложений озер в районе пос. Дальние Зеленцы и губы Дроздовка. Условные обозначения указаны на рис. 2

Fig. 4. Lithology-stratigraphic subdivisions of bottom sediments of lakes from the Dalnie Zelentsy and Drozdovka Bay areas. For the legend see Fig. 2

staurophorum и некоторыми другими. Присутствуют в небольшом количестве олигогалобы, в основном галофилы ( Anomoeoneis sphaerophora Pfitz., Nitzschia sigma (Kütz.) W.Sm., Pantocsekiella schumannii (Grun.) Kiss et Ács и др.) и индифференты ( Aulacoseira spp., Pantocsekiella rossii (Håkans.) Kiss et Ács и др.). В верхней части алев-ритистой гиттии постепенно исчезают полигалобы и мезогалобы, они замещаются олигогалобами. В большинстве озер в большом количестве появляются виды Fragilaria sensu lato, которые представлены гало-фильными ( Pseudostaurosira subsalina (Hust.) Morales, Staurosirella pinnata ) и индифферентными видами ( Stauroforma exiguiformis, Staurosira venter, Staurosira construens Ehr., Staurosirella martyi, Pseudostaurosira brevistriata (Grun.) Williams et Round).

В озерах с урезом воды на отметках 17.0, 39.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3), а также в озерах на отметках 41.0 и 54.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4), по данным диатомового анализа, наблюдается относительно резкий переход от морских осадков к пресноводным. Концентрация диатомей в пресноводной гиттии на несколько порядков выше, чем в подстилающих морских осадках. Отсутствует зона с преобладанием мезогалобных видов. Алевритистая гиттия содержит большое количество галофилов и индифферентов, в частности Fragilaria sensu lato. Все это свидетельствует о быстрой смене морских условий седиментации на пресноводные.

В озерах с отметками уреза воды 26.0 и 48.5 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) и в озере с отметкой 47.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3) отложения, содержащие морские диатомовые водоросли, перекрыты гиттией. В гиттии абсолютное господство принадлежит пресноводным видам — олигогалобам. В этих разрезах осадки переходной зоны отсутствуют, что связано либо с быстрой регрессией береговой линии моря (рис. 1, b), либо с размывом отложений транзитной фации.

Верхняя часть абсолютно всех изученных на ба-ренцевоморском побережье разрезов, представленных гиттией, содержит исключительно пресноводную диатомовую флору с преобладанием индифферентов и галофобов. Причем в нижней части гиттии среди диатомовых водорослей доминируют различные фраги-ляриоидные виды: Fragilariforma spp., Stauroforma spp., Pseudostaurosira spp., Staurosira spp., Staurosirella spp. (рис. 2—4). Вверх по разрезу они постепенно замещаются другими разнообразными пресноводными диатомеями. Их видовой состав зависит от множества факторов (климатических, геоморфологических, геологических), влияющих на водоем. В большей степени представлены таксоны из родов Aulacoseira, Cyclotella, Pantocsekiella, Pinnularia, Tabellaria .

В разрезе осадков из озера с отметкой 17.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка, как указывалось выше, после установления пресноводного режима, произошло повторное соединение данной котловины с морем в ходе трансгрессии Тапес, что отражают данные диатомового анализа [8]. В тонкослоистой гиттии с песком и остатками растений, вскрытой выше пресноводной гиттии, выявлены мезогалобы ( Amphora commutata, Cocconeis scutellum, Halamphora coffeaeformis (C. Agardh) Levkov, Navicula peregrinа (Ehr.) Kütz., Mastogloia spp., Paralia sulcata, Rhopalodia musculus 32

(Kutz.) O. Mull. и др.), которые составляют 5—9 %, и единичные полигалобы. Доминирующий комплекс представлен галофилами и индифферентами, причем вновь отмечается вспышка развития видов Fragilaria sensu lato (рис. 3). В этой же котловине в гиттии обнаружены осадки с нарушенным залеганием, представленные перемешиванием песка и гиттии, в которых зафиксировано резкое увеличение морских и солоновато-водных видов диатомей при доминировании последних в основном за счет планктонно-бентосного вида Paralia sulcata (до 50—70% от общего числа видов). Кроме того, среди мезогалобов отмечены также Navicula peregrina, Mastogloia elliptica (С.Ag.) Cleve и др., а среди полигалобов — бентосные виды Diploneis subcincta, Plagiogramma staurophorum и др. (рис. 3). Такой состав диатомовой флоры, литология осадков, вероятно, свидетельствуют о формировании данного слоя в результате воздействия цунами [8, 17].

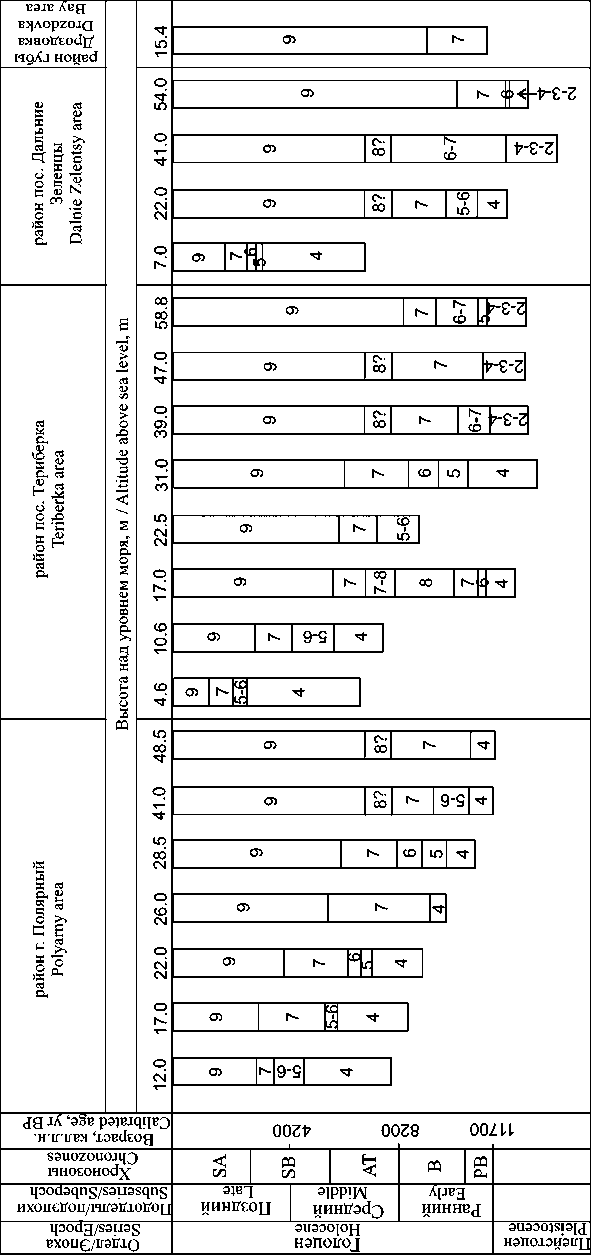

Литолого-стратиграфическая характеристика донных отложений малых изолированных бассейнов. Донные отложения изолированных бассейнов северо-восточной части Фенноскандинавского щита представлены осадочной последовательностью литолого-стратиграфических единиц (ЛСЕ), которые относятся к морфолитостратиграфическим подразделениям — стратогенам, т. к. образуются в озерных котловинах и соотносятся с осадками разных литогенетических типов [4, 6]. Полная их последовательность представлена пресноводными (ЛСЕ 1) и солоноватоводными (ЛСЕ 2) отложениями приледникового водоема; солоноватоводными позднеледниковыми осадками (ЛСЕ 3); осадками моря или крупного пресноводного (ЛСЕ 4) водоема; осадками водоема-залива, отчленяющегося от морского или крупного пресноводного бассейна (ЛСЕ 5); осадками меромиктического озера (ЛСЕ 6); пресноводными отложениями водоема береговой зоны моря или крупного пресноводного водоема (ЛСЕ 7); пресноводными осадками озера с повышенным содержанием минерального вещества, образовавшимися во время максимального развития голоценовой морской трансгрессии Тапес (ЛСЕ 8); голоценовыми пресноводными озерными осадками (ЛСЕ-9). Принадлежность слоев к конкретным ЛСЕ определяется по комплексу литологических и палеонтологических признаков, в первую очередь составу диатомовых водорослей. Основные признаки ЛСЕ, характерные для морских побережий, представлены в таблице 1. Общая стратиграфическая схема, отражающая последовательности ЛСЕ для различных участков ба-ренцевоморского побережья Кольского региона, показана на рисунке 5.

В результате анализа данных на баренцевомор-ском побережье пресноводные осадки приледниково-го водоема (ЛСЕ 1) не обнаружены. Это связано с тем, что вслед за отступающим краем льда в пределы континента проникали морские воды, испытывающие опресняющее воздействие талых ледниковых вод. Соответственно, в котловинах, которые освобождались от ледникового покрова, с самого начала происходило формирование солоновато-водных осадков.

В окрестностях пос. Териберка (рис. 1, а) в разрезе осадков из озера с высотной отметкой 39.0 м н. у. м. представлен наиболее полный набор ЛСЕ: 2–3–4–6– 7–8(?)–9, в котором отсутствуют осадки водоема-за-

Таблица 1. Признаки ЛСЕ донных отложений малых изолированных бассейнов

Table 1. Main characteristics of LSU in bottom sediments of small isolated basins

|

Литолого-стратиграфические единицы (ЛСЕ) Lithology-stratigraphic units (LSU) |

Основные характеристики ЛСЕ / Main characteristics of LSU |

|

Голоценовые пресноводные озерные осадки ЛСЕ 9 |

Гиттия. Исключительно пресноводная диатомовая флора с доминированием индифферентов и галофобов |

|

Holocene freshwater lacustrine sediments LSU 9 |

Gyttia. Exclusively freshwater diatom flora dominated by indifferents and halophobes |

|

Осадки пресноводного водоема с повышенной минерализацией воды ЛСЕ 8 |

Гиттия, часто с минеральными частицами. Резкое увеличение галофилов и появление мезогалобов, отмечаемое на фоне преобладающих в составе диатомового комплекса олигогалобов |

|

Sediments of a freshwater reservoir with increased water salinity LSU 8 |

Gyttia, often with mineral particles. A sharp increase in halophiles and the appearance of mesohalobes, noted against the background of oligohalobes predominating in the composition of the diatom complex |

|

Пресноводные отложения водоема береговой зоны моря ЛСЕ 7 Freshwater sediments of the reservoir of the coastal zone of the sea LSU 7 |

Гиттия, часто с примесью минеральных частиц и макроостатками растений. Среди диатомей в осадках абсолютное господство принадлежит олигогалобам, виды Fragilaria sensu lato постепенно замещаются другими различными пресноводными диатомеями Gyttia, often with an admixture of mineral particles and macro-remains of plants. Among the diatoms in the sediments, the absolute dominance belongs to the oligohalobes; the species Fragilaria sensu lato are gradually replaced by various other freshwater diatoms |

|

Осадки меромиктического озера ЛСЕ 6 |

Гиттия алевритистая или гиттия с минеральной частью. Характерна слоистость. Постепенно исчезают полигалобы и мезогалобы, доминируют олигогалобы, в большинстве озер в большом количестве появляются Fragilaria sensu lato |

|

Sediments of the meromictic lake LSU 6 |

Silty gyttia or gyttia with a mineral part. Lamination is characteristic. Polyhalobes and mesohalobes gradually disappear, oligohalobes dominate, and Fragilaria sensu lato appears in large numbers in most lakes |

|

Осадки водоема-залива, отчленяющегося от морского бассейна ЛСЕ 5 |

Слоистый алеврит, алевритистая гиттия, значительное количество органики. Слоистые и пятнистые текстуры. Преобладание солоноватоводных (мезогалобов) видов диатомей, наличие морских и пресноводных |

|

Sediments of a reservoir-bay detached from the marine basin LSU 5 |

Laminated silt, silty gyttia, a significant amount of organic matter. Laminated and spotty textures. The predominance of brackishwater (mesohalobes) species of diatoms, the presence of marine and freshwater |

|

Морские отложения ЛСЕ 4 |

Алеврит и/или песок, иногда с включениями гальки и гравия. Наличие раковин моллюсков. Доминирование в осадках морских и солоновато-водных (полигалобов и мезогалобов) видов диатомовых водорослей |

|

Marine sediments LSU 4 |

Silt and/or sand, sometimes with inclusions of pebbles and gravel. Presence of mollusk shells. Dominance of marine and brackish water (polyhalobes and mesohalobes) species of diatoms in sediments |

|

Позднеледниковые солоноватоводные отложения ЛСЕ 3 |

Песок и алеврит с органическим материалом. Появление макроостатков водных растений, отчетливые тонкослоистые и пятнистые текстуры. Преобладание галофильных и мезогалобных видов диатомовых |

|

Late glacial brackish deposits LSU 3 |

Sand and silt with organic material. Occurrence of macro-remains of aquatic plants, distinct thin-layered and spotty textures. The predominance of halophilic and mesohalobic diatom species |

|

Солоноватоводные отложения приледникового водоема ЛСЕ 2 |

Алеврит и песок, реже глины. Низкое содержание органики. Слоистость. Содержат единичные диатомеи, принадлежащие к галофилам, полигалобам и мезогалобам, обычно при доминировании последних |

|

Brackish-water sediments of the near-glacial reservoir LSU 2 |

Silt and sand, rarely clay. Low organic content. Lamination. They contain single diatoms belonging to halophiles, polyhalobes and mesohalobes, usually with the dominance of the latter |

|

Пресноводные отложения приледникового водоема ЛСЕ 1 |

Ленточные глины, неслоистые глины, реже алеврит, иногда с включениями гравия/песка. Диатомовые водоросли отсутствуют, либо встречаются единичные створки и обломки пресноводных видов |

|

Freshwater sediments of the near-glacial reservoir LSU 1 |

Banded clays, unlaminated clays, rarely silt, sometimes with gravel/sand inclusions. Diatoms are absent, or single valves and fragments of freshwater species are found |

Хронозоны: РВ — пребореал, В — бореал, АТ — атлантикум, SB — суббореал, SA — субатлантикум Fig. 5. Stratigraphy schemе of LSU successions (shown by number according to Table 1) for different locations in the Barents Sea coast of the Kola Peninsula Chronozones: PB — Preboreal, B — Boreal, AT — Atlanticum, SB — Subboreal, SA — Subatlanticum

лива, отчленяющегося от морского бассейна (ЛСЕ 5) (рис. 3, 5). Здесь же осадки изолирующихся водоемов полностью отсутствуют в озере с отметкой 47.0 м н. у. м. и набором ЛСЕ 2–3–4–7–8(?)–9, что, вероятно, было вызвано либо быстрой регрессией береговой линии моря, когда соответствующие отложения транзитной зоны не успели сформироваться, либо их более поздним размывом в прибрежных условиях. Пресноводные осадки водоема с повышенной минерализацией воды, соответствующие развитию трансгрессии Тапес (ЛСЕ 8), установлены в разрезах осадков из этих озер предположительно, т. к. они неотчетливо выделяются по литологическим признакам, а диатомовые данные пока отсутствуют. В озере с отметкой 58.8 м н. у. м. (рис. 3, 5) установленная последовательность ЛСЕ имеет вид: 2–3–4–5–6–7–9. В ней также не установлены осадки, соответствующие трансгрессии Тапес, которая, судя по кривой перемещения береговой линии моря в районе пос. Териберка (рис. 1, b), не могла оказывать существенного влияния на экосистему озер, расположенных на таких высотных отметках. В противоположность этому, в осадках озера с отметкой 17.0 м н. у. м. установлена последовательность ЛСЕ 4–6–7–8–9, где осадки трансгрессии Тапес выражены и по литологии, и по данным диатомового анализа. В этой котловине не выявлены осадки отчленяющегося водоема (ЛСЕ 5), что, возможно, связано с быстрой регрессией береговой линии моря. В котловинах, расположенных на отметках 4.6, 10.6 и 31.0 м н. у. м., осадочные последовательности включают набор ЛСЕ 4–5–6–7–9. В нем также осадки ЛСЕ 8 не выражены, т.к. в непосредственной близости к береговой линии моря до трансгрессии Тапес или в ходе этой трансгрессии осадки ЛСЕ 5, 6 и 7 накапливались более длительное время. В озере с отметкой 22.5 м н. у. м. установлена последовательность ЛСЕ 5–6–7–9, в которой морские осадки, формирующие ЛСЕ 4, либо были размыты, либо осадконакопление в данной котловине началось, когда береговая линия моря находилась примерно на одной отметке с порогом стока.

В районе г. Полярный (рис. 1, а) в разрезах отложений из озер с отметками 12.0, 17.0, 22.0 и 28.5 м н. у. м. последовательность ЛСЕ имеет вид: 4–5–6–7–9 (рис. 2, 5). В озере с отметкой 12.0 м н. у. м., несмотря на высокий процент содержания пресноводных видов, выделен регрессивный набор литогенетических типов осадков [13], поэтому последовательность представлена ЛСЕ 4–5–6–7–9. В озере с отметками 41.0 м и 48.5 м н. у. м. в органогенной толще выделяется и ЛСЕ 8, что согласуется с темпом перемещения береговой линии Баренцева моря в данном районе [13] (рис. 1, b). В разрезах донных отложений озер на отметках 26.0 и 48.5 м н. у. м. отсутствуют осадки отчленяющегося водоема-залива (ЛСЕ 5) и меромиктического озера (ЛСЕ 6), что можно объяснить быстрой регрессией береговой линии моря, в результате чего последовательности имеют вид: 4–7–9 и 4–7–8–9 соответственно.

В районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 1, а) наиболее полный набор ЛСЕ: 2-3–4–6–7–8?–9 установлен в осадках озера с отметкой 41.0 м н. у. м. (рис. 4, 5). В этой котловине не выявлены осадки отчленяющегося водоема ЛСЕ 5, так как по диатомовым данным осадки с единичными морскими видами сразу перекрываются алевритистой гиттией, содержащей большое ко- личество пресноводно-солоноватоводных и пресноводных видов. Осадки с повышенной минерализацией воды (ЛСЕ 8) выделены здесь условно. Судя по кривой перемещения береговой линии моря (рис. 1, b), их можно выделить, но диатомовый анализ этих отложений не проводился. При этом в осадках озера с отметкой 54.0 м н. у. м. ЛСЕ 8 по диатомовым данным отсутствуют (рис. 4, 5). В разрезе осадков озера с отметкой 22.0 м н. у. м. последовательность ЛСЕ имеет вид: 4–5– 6–7–8(?)–9, а в озере с отметкой 7.0 м н. у. м. — 4–5–6– 7–9. В последнем случае осадки ЛСЕ 8 не формировались, т. к. изоляция происходила во время трансгрессии Тапес и здесь более длительное время формировались отложения ЛСЕ 5, ЛСЕ 6 или ЛСЕ 7.

В районе губы Дроздовка (рис. 1, а), в разрезе отложений из оз. Солдатское с отметкой 15.4 м н. у. м. выявлены только пресноводные озерные осадки ЛСЕ 7–9 (рис. 4, 5). Возможно, что морские осадки ЛСЕ 4 и осадки отчленяющегося водоема ЛСЕ 5-6 не были отобраны при бурении, т. к. верхняя морская граница в данном районе находится на отметке 22.9 м н. у. м. [14].

Выводы

На основе полученных новых данных, а также опубликованных материалов было выполнено стратиграфическое расчленение осадочных последовательностей, образующихся в изолированных бассейнах ба-ренцевоморского побережья Кольского региона. В них в соответствии с генетическими особенностями соответствующих осадков, накапливающихся в озерных котловинах, в качестве стратогенов выделены литолого-стратиграфические единицы (ЛСЕ).

Набор литолого-стратиграфических единиц, выделенных в каждой озерной котловине баренцевомор-ского побережья, вещественный состав и возраст слагающих их осадков зависит от конкретной геоморфологической, геологической и палеогеографической обстановки, в которой находится котловина. При этом общая схема морфолитостратифических единиц сохраняется.

В разрезах осадков из изолированных водоемов на побережье Баренцева моря установлены только усеченные последовательности ЛСЕ, из которых выпадают осадки пресноводного приледникового водоема (ЛСЕ 1). Это связано с тем, что вслед за отступающим краем льда в пределы континента проникали морские воды, испытывавшие опресняющее влияние талых вод, и в котловинах осадконакопление начиналось в условиях солоновато-водного бассейна. При быстрой регрессии береговой линии моря во время изоляции котловины осадки водоема-залива и меромиктического озера (ЛСЕ 5 и 6) не успевают сформироваться. В озерах, отделившихся от родительского водоема после раннесреднеголоценовой трансгрессии Тапес, отсутствуют осадки пресноводного озера с повышенной минерализацией воды (ЛСЕ 8).

Авторы благодарят Л. Я. Каган, Д. Б. Денисова, А. Л. Косову за помощь и полезные консультации.

Работа выполнена в Геологическом институте КНЦ РАН в рамках темы НИР АААА-А19-119100290145-3 при частичной поддержке Минпросвещения России (проект № FSZN-2020-0016).

Список литературы Позднеледниково-голоценовая стратиграфия донных отложений из котловин малых изолированных озер Баренцевоморского побережья (Кольский регион)

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т. I. Л.: Наука, 1974. 403 с.

- Колька В. В., Евзеров В. Я., Мёллер Я., Корнер Д. Послеледниковые гляциоизостатические движения на северо-востоке Балтийского щита // Новые данные по геологии и полезным ископаемым Кольского полуострова. Апатиты: КНЦ РАН. 2005. С. 15—25.

- Колька В. В., Евзеров В. Я., Мёллер Я. Й., Корнер Г. Д. Перемещение уровня моря в позднем плейстоцене — голоцене и стратиграфия донных осадков изолированных озер на южном берегу Кольского полуострова, в районе поселка Умба // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 1. С. 73—88.

- Корсакова О. П., Колька В. В., Толстоброва А. Н., Лаврова Н. Б., Толстобров Д. С., Шелехова Т. С. Литология и поздне-постледниковая стратиграфия донных отложений из котловин изолированных бассейнов побережья Белого моря (на примере малого озера из района поселка Чупа, северная Карелия) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2016. Т. 24. №3. С. 81—101.

- Косова А. Л, Денисов Д. Б, Николаева С. Б. Развитие экосистемы озера Тридцатка (Мурманская область) в голоцене по результатам диатомового анализа донных отложений // Труды КарНЦ РАН. Сер. Лимнология. Океанология. 2018. № 9. С. 77—91.

- Стратиграфический кодекс России. Изд-е 3-е, испр. и доп. СПб.: Изд. ВСЕГЕИ, 2019. 96 с.

- Толстобров Д. С., Толстоброва А. Н., Колька В. В., Корсакова О. П. Постледниковое поднятие земной коры в северо-западной части Кольского региона // Вестник МГТУ. 2015. Т. 18. № 2. С. 295—306.

- Толстобров Д. С., Толстоброва А. Н., Колька В. В., Корсакова О. П., Субетто Д. А. Возможные следы голоценовых цунами в озёрных донных отложениях в районе пос. Териберка (Кольский полуостров, Россия) // Труды КарНЦ РАН. Сер. Лимнология. Океанология. 2018. № 9. C. 92—102.

- Толстоброва А. Н., Корсакова О. П. Стратиграфия и особенности формирования донных отложений изолированных бассейнов северо-восточной части Фенноскандинавского щита (по литологическим и диатомовым данным) // Материалы XXVII Молодежной научной школы-конференции, посвященной памяти члена-корреспондента АН СССР К. О. Кратца и академика РАН Ф. П. Митрофанова. Апатиты, 2016. С. 205—209.

- Толстоброва А. Н., Толстобров Д. С., Колька В. В., Корсакова О. П. История развития озера Осинового (Кольский регион) в поздне-постледниковое время по материалам диатомового анализа донных отложений // Труды КарНЦ РАН. Сер. Лимнология. 2016. № 5. С. 106—116.

- Шилова О. С., Романенко Ф. А., Колька В. В., Денисов Д. Б. Изменения природной среды в Северных Хибинах (Кольский п-ов) в голоцене по данным диатомового анализа озерных отложений // Геоморфология. 2019. № 3. С. 91—101.

- Corner G. D., Yevzerov V. Y., Kolka V. V., Møller J. J. Isolation basin stratigraphy and Holocene relative sea-level change at the Norwegian–Russian border north of Nikel, northwest Russia // Boreas. 1999. V. 28. P. 146—166.

- Corner G. D., Kolka V. V., Yevzerov V. Ya., Møller J. J. Postglacial relative sea-level change and stratigraphy of raised coastal basins on Kola Peninsula, northwest Russia // Global and Planetary Change. 2001. V. 31. P. 153—175.

- Grönlund. T., Kauppila T. Holocene history of Lake Soldatskoje (Kola Peninsula, Russia) inferred from sedimentary diatom assemblages // Boreas. 2002. V. 31. P. 273—284.

- Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org (дата обращения: 08.04.2022).

- Korsakova O., Kolka V., Tolstobrov D., Savelieva L., Kosova A., Petrov A., Semyonova L. Holocene environments on the westcentral Kola Peninsula (north-west Russia): lithology, chronology and biostratigraphy records from Lake Tikozero and a neighbouring bog. // J. Quaternary Sci. 2022. P. 1—13.

- Nikolaeva S., Tolstobrov D., Tolstobrova A. Disturbances in the primary stratigraphy of lake sediments on the Murmansk coast (Russia): their identification and relationship with catastrophic events // Baltica. 2019. V. 32. No 2. P. 156—169.

- Snyder J. A., Forman S. L., Mode W. N., Tarasov G. A. Postglacial relative sea-level history: sediment and diatom records of emerged coastal lakes, northcentral Kola Peninsula, Russia // Boreas. V. 26. 1997. P. 329—346.

- Snyder J. A., MacDonald G. M., Forman S. L., Tarasov G. A., Mode W. N. Postglacial climate and vegetation history, northcentral Kola Peninsula, Russia: pollen and diatom records from Lake Yarnyshnoe-3 // Boreas. 2000. V. 29. P. 261—271.