Позднеплейстоценовая териофауна с реки Чумыш (Алтайский край) и новые данные по местонахождению на реке Чик (Новосибирская область)

Автор: Лобачв Ю.В., Васильев С.К., Орлова Л.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521831

IDR: 14521831

Текст статьи Позднеплейстоценовая териофауна с реки Чумыш (Алтайский край) и новые данные по местонахождению на реке Чик (Новосибирская область)

Радиоуглеродное датирование древесных остатков из оснований 5 разрезов в долине Чумыша указывает на их позднекаргинский, в пределах 24–28 тыс. лет, возраст [Панычев, 1979]. Сходная дата (31,6 тыс. л.н.) была получена позднее по кости мамонта с пляжа (табл. 2). Единообразная сохранность и морфологическая однородность подавляющего большинства остатков крупных млекопитающих, собранных на р. Чумыш, позволяет предположить, что они также могут быть отнесены ко второй половине позднего плейстоцена, вероятнее всего к каргинскому времени.

На пляжных ориктоценозах Чумыша преобладают остатки бизона (47,1 %), лошади (21,1 %), мамонта (10,4 %) и шерстистого носорога (10,3 %). Олени составляют в сумме 9,7 %, хищники – 1,1 %. Подобное соотношение фоновых видов позволяет реконструировать лесостепные ландшафты с относительно теплым климатом и увлажненными грунтами, на что указывает единичность находок костей сайгака и северного оленя.

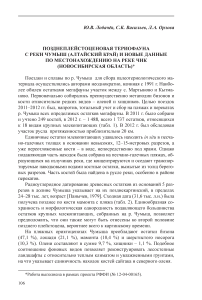

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих в местонахождениях на р. Чумыш и Чик.

|

Таксон |

Чумыш (2011–2012 гг.) |

Чик (2011–2012 гг.) |

||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Lepus tanaiticus |

1 |

0,06 |

– |

– |

|

Castor fiber |

1 |

0,06 |

1 |

0,11 |

|

V. vulpes |

1 |

0,06 |

– |

– |

|

Canis lupus |

3 |

0,17 |

2 |

0,22 |

|

Ursus arctos |

4 |

0,23 |

2 |

0,22 |

|

Ursus savini |

3 |

0,17 |

2 |

0,22 |

|

C.crocuta spelaea |

1 |

0,06 |

– |

– |

|

Panthera leo spelaea |

7 |

0,40 |

3 |

0,33 |

|

Mammuthus primigenius |

180 |

10,36 |

97 |

10,67 |

|

Equus ex. gr. gallicus |

367 |

21,13 |

471 |

51,82 |

|

E. (Sussemionus) ovodovi |

3 |

0,17 |

3 |

0,33 |

|

Coelodonta antiquitatis |

178 |

10,25 |

72 |

7,92 |

|

Megaloceros giganteus |

55 |

3,17 |

11 |

1,21 |

|

Cervus elaphus sibiricus |

78 |

4,49 |

20 |

2,20 |

|

Alces cf. alces |

35 |

2,01 |

15 |

1,65 |

|

Rangifer tarandus |

1 |

0,06 |

2 |

0,22 |

|

Bison priscus |

818 |

47,09 |

203 |

22,33 |

|

Saiga borealis |

1 |

0,06 |

5 |

0,55 |

|

Всего костных остатков |

1737 |

100 |

909 |

100 |

Начатый в 2011 г. на р. Чик тотальный сбор всего определимого па-леотериологического материала принес 388 находок [Лобачёв и др., 2011]. В 2012 г. коллекция пополнилась еще 522 находками, что в итоге составило 909 костей от 15 видов крупных млекопитающих. Обнаружено 2 новых в фауне Чика вида – остатки бурого и малого пещерного медведя (табл. 1). Работы 2012 г. показали, что относительно короткие (от 20–30 до 70– 100 м) участки 2-3 перекатов, где и было собрано наибольшее число костных остатков, к концу сезона почти полностью истощились. Сбор же материала на глубоких участках русла и в омутах осложняется не только самой глубиной, но и наличием здесь более значительной, чем на перекатах, толщи перемытых донных иловатых отложений, в которых спорадически рассеяны костные остатки. Соотношение фоновых видов изменилось сравнительно мало: преобладает лошадь (51,8 %), бизон (22,3 %), мамонт (10,7 %) и шерстистый носорог (7,9 %). Олени составляют в сумме 5,3 %, хищники – 1 %. Примечательно довольно значительное присутствие остатков сайгака (0,6 %) и таких относительно теплолюбивых видов, как гигантский

Таблица 2. Радиоуглеродный возраст костных остатков.

Радиоуглеродное датирование костей с Чика показало (табл. 2), что из 6 образцов 5 относятся к концу каргинского времени (27,4–33,7 тыс. л.н.) и один – к сартанскому времени (15 тыс. л.н.). Между тем анализ скопления раковин из основания разреза [Лобачёв и др., 2011, с. 72] свидетельствует об их раннеголоценовом возрасте (9 260 л.н.). Это обстоятельство заставляет предположить, что остатки млекопитающих каргинско-сартанского возраста в раннем голоцене подверглись переотложению. Подтверждением этого служит значительное число неопределимых фрагментов. Из трубчатых костей лошадей и бизонов целиком сохранялись в основном наиболее прочные – метаподии. На почти всех без исключения зубах мамонтов отсутствуют обломки верхне- и нижнечелюстных костей. Одновременно с этим зубы отличаются великолепной сохранностью, отсутствием каких-либо признаков выветривания и окатанности. По-видимому, раннеголоценовое переотложение остатков мегафауны происходило (как и в настоящее время) не выходя из-под уреза эрозионного потока. Наряду с костями зверей мамонтовой фауны, в сборах с Чика присутствует незначительное количество остатков типично голоценовой сохранности, принадлежащие косуле, лосю, бобру, волку, лисице, выдре, мелкой голоценовой корове и лошади, птицам и рыбам. Встречены также фрагменты разновременной керамики.

Ниже приводится краткий обзор результатов исследования отдельных видов териофауны с Чумыша и Чика, и наиболее интересных находок.

На Чике обнаружены фрагмент нижней челюсти с М13 и верхняя половина локтевой кости Ursus arctos. Они находятся на уровне максимальных значений промеров (mandibula) или заметно превосходят (ulna) таковые у голоценового U. arctos [Васильев, Гребнев, 2009].

Берцовая кость малого пещерного медведя с Чумыша имеет шири-ну/поперечник диафиза посередине - 21,6/22,5 мм, то же нижнего конца – 46/30,7 мм, что ниже минимальных значений Ursus savini позднего плейстоцена Урала [Кузьмина, 2002]. На Чике обнаружен череп U. savini с обломанным затылочно-мозговым отделом. Длина: нёба - 194,5 мм, Г-М2 -157,5 мм, С1-М2 - 143 мм, Р4-М2 - 77,5 мм, М1-М2 - 63,6 мм. Ширина: в заглазничном сужении – 65,2 мм, в надглазничных отростках – 97,8 мм, орбитальная, min – 73,1 мм, в клыках – 85,4 мм, резцового отдела – 60,8 мм, в М2 max - 83,6 мм. Высота орбиты - 50,5 мм. Длина/ширина Р4 - 16,8/13 мм, М1 - 23,1/16,5 мм, М2 - 40,2/20,2 мм, С1 на выходе из альвеолы – 18,3/14,4 мм. Большинство из приведенных промеров находятся на уровне, близком к средним значениям промеров черепов U. savini Урала [Кузьмина, 2002]. Погрызенная нижняя половина бедренной кости с Чика имеет ширину/поперечник диафиза 37,5/25,5 мм, ширину нижнего конца – 73,5 мм (67-М 73,9-80 мм, (n = 17) по данным И.Е. Кузьминой [2002]).

На Чумыше найдена правая половина верхней челюсти пещерной гиены со всеми зубами от крупной взрослой особи. Альвеолярная длина 11-Р4 - 132 мм; С ' -Р4 - 111,7 мм; Р ' -Р4 - 91,6 мм. Задняя половина Р4 обломана, но сохранилась альвеолярная часть. Находки C. crocuta spelaea на юге Западной Сибири чрезвычайно редки; в большом количестве ее остатки встречаются лишь в пещерных тафоценозах гор Южной Сибири.

Длина целого клыка С1 пещерного льва с Чика 120,7 мм, поперечник на выходе из альвеолы – 27,7 мм, ширина/поперечник в средней части, max – 23,5/31,7 мм.

Найденная на Чумыше в 2003 г. целая tibia очень крупного мамонта (по которой получена 14С-дата) достигает длины 860 мм, что соответствует высоте скелета 400 см, или около 415 см в холке с учетом мягких тканей.

Из всего собранного на Чумыше и Чике материала наибольшее значение для целей биостратиграфии имеет анализ метаподиальных костей лошади по методике В. Айзенманн [Eisenmann, 1979]. Он показал, что при сохранении основных пропорций, свойственных позднеплейстоценовой Equus ex. gr. gallicus лошади с Чумыша и Чика занимают на графике промежуточное положение между лошадьми из 4 (каргинского, W-2) и 6 (ка-занцевского, R-W) слоя Красного Яра. Возраст лошадей с Чумыша и Чика может быть оценен, таким образом, как постказанцевский (но не моложе каргинского времени).

Три кости с Чумыша (целые metacarpale и 2 calcaneus) и две с Чика (дистальные отделы humerus и tibia) могут быть отнесены к лошади Оводова. По морфологии, размерам и пропорциям данные кости близки к средним значениям промеров серий костей Equus (Sussemiuonus) ovodovi из пещеры Логово Гиены (Алтай) и Тараданово. Доля остатков этой лошади составляет 33 % в тафоценозе Логова Гиены, и на 1-2 порядка снижается в аллювиальных местонахождениях Предалтайской равнины – в Тараданово (1,6 %), в 6 слое Красного Яра (0,5 %), на Чумыше и Чике (0,2 и 0,3 % соответственно).

Предалтайскую равнину в позднем плейстоцене населяла очень крупная, длиннорогая форма бизона. По размерам костей посткраниального скелета она в среднем на 1,5 % превосходила Bison priscus казанцевско-го времени из 6 слоя Красного Яра. Размеры собственно черепа также были крупнее на 4,9 %, роговых стержней – на 10,8 %, нижней челюсти – на 2,5 %. Обхват основания рогового стержня у самцов бизона с Чумы-ша составляет 340-М 366–388 мм (n = 10) против 278-М 345–395 мм (n = 33) у бизона из Красного Яра. Длина стержня вдоль большой кривизны соответственно 550-М 658–720 мм (n = 6) и 355-М 515,4–720,0 мм (n = 29). Очень крупными и массивными рогами отличался также позднеплейстоценовый бизон с р. Чик. Длина рогового стержня вдоль большой кривизны у него составляла 595-М 623,7–635,0 мм (n = 3), при обхвате основания стержня 310-М 384,3–430,0 мм (n = 11). Таким образом, позднеплейстоценовый бизон с Чумыша обладал роговыми стержнями, свойственными для длиннорогой формы, однако массивность его рогов заметно уступала средеплейстоценовым Bison priscus .