Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма: принципы организации застройки и их изменения

Автор: Антонов Е. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Основная задача статьи - описать модель изменения застройки на позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма (около 120 г. до н. э. - начало II в. н. э.). Около 120-110 гг. до н. э. они представляли собой небольшие укрепления, основой которых были греческие сооружения предшествующего времени. После 110 г. до н. э., но уже до середины I в. до н. э. поселения застраиваются по новым принципам. Единицами новой застройки выступают многокомнатные дома, сгруппированные в кварталы. При этом часть сооружений используется с предыдущего подэтапа, применяются и некоторые строительные приемы предшествующего времени. Новая застройка окружена укреплениями, но уже до середины I в. до н. э. за их пределами появляются неукрепленные «предместья». После середины I в. до н. э. принципы застройки сохраняются, поселения достигают максимальных размеров. На заключительном этапе (около 20 г. н. э. - начало II в. н. э.) число поселений, их размеры и плотность застройки уменьшаются, большинство из них становятся неукрепленными, появляются новые разновидности домов. Особенно заметными эти перемены становятся после 65 г. н. э., они, вероятно, связаны с частичной сменой населения.

Позднескифская археологическая культура, крымская скифия, северо-западный крым, античное домостроительство

Короткий адрес: https://sciup.org/143179090

IDR: 143179090 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.102-123

Текст научной статьи Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма: принципы организации застройки и их изменения

-

1 Исследование выполнено в рамках НИР ИА РАН по теме «Причерноморская и Центральноазиатская периферия античного мира и кочевнические сообщества Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№ НИОКТР 122011200269-4).

Рассмотрение застройки поселений на разных археологически различимых этапах ( Антонов , 2017б; 2021a; 2021б) позволяет построить модель ее изменения. Она даст возможность выделить основные закономерности, а также проверить рабочую гипотезу о преемственности планировок на протяжении всего «позднескифского» периода. Рассмотрению этих вопросов и посвящена представляемая работа2.

Позднескифская археологическая культура, к сожалению, во многих работах рассматривается как статичное явление, без достаточного внимания к ее эволюции и хронологическим изменениям. Как представляется, именно поэтому настолько затруднены вопросы о ее происхождении и конкретном содержании, когда тот или иной отдельно взятый компонент культуры (боспорский, сарматский, кельто-фракийский и т. д.) «назначается» определяющим весь ее облик ( Мордвинцева , 2017a. С. 30). Такой подход, как справедливо отмечал по схожему поводу А. А. Масленников, нарушает принцип историчности ( Масленников , 1990. С. 218).

Чтобы избежать этой ошибки, была проведена синхронизация строительных остатков позднескифских поселений Северо-Западного Крыма ( Антонов , 2018), а результат сопоставлен с датами, полученными из письменных источников. Последние были заново проанализированы ( Антонов , 2019б). В итоге на большинстве памятников удалось выделить три относительно крупных археологически различимых этапа. На части поселений возможно выделение и более мелких подэтапов. В целом эта хронологическая схема может быть представлена следующим образом:

Этап I. Около 120 г. до н. э. – середина I в. до н. э. (от занятия Северо-Западного Крыма поздними скифами до развала Понтийской державы Митридата VI Евпатора).

Подэтап Iа: около 120–110 г. до н. э. (до походов Диофанта).

Подэтап Iб: около 110 г. до н. э. – 70-е гг. до н. э.

Подэтап Iв: вторая четверть I в. до н. э.

Этап II. Середина I в. до н. э. – около 20 г. н. э. (от развала Понтийской державы Митридата VI Евпатора до экспедиции Аспурга).

Подэтап IIа: середина I в. до н. э. – около 20 г. до н. э.

Подэтап IIб: около 20 г. до н. э. – около 20 г. н. э.

Этап III. Около 20 г. н. э. – начало II в. н. э. (от экспедиции Аспурга до запустения поселений Северо-Западного Крыма).

Подэтап IIIа: около 20–65 г. н. э. (до экспедиции Т. Плавтия Сильвана).

Подэтап IIIб: около 65 г. н. э. – начало II в. н. э.

Модель изменения застройки кратко уже представлялась публике ( Антонов , 2019а), теперь есть возможность рассмотреть ее подробнее.

Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма на этапе I (около 120 г. до н. э. – середина I в. до н. э.)

Как отмечалось выше, в рамках первого этапа возможно выделение более уз-кодатированных подэтапов Iа, Iб и Iв. Они прослеживаются на тех памятниках, где достоверно зафиксировано сколько-нибудь продолжительное присутствие понтийских гарнизонов: на Калос Лимене и Кара-Тобе. Кроме того, на Чайке, Беляусе и Южно-Донузлавском поселении в рамках этапа выделяются по два хронологических отрезка. Рубежом, разделяющим их, по всей вероятности, были Диофантовы войны.

Такое хронологическое членение материалов позволяет детально проследить процесс изменения застройки, а также диктует порядок изложения: вначале рассматриваются узкодатированные строительные остатки, затем – те постройки, которые возможно датировать только в рамках всего этапа I.

Подэтап Iа

(до походов Диофанта; около 120–110 г. до н. э.)

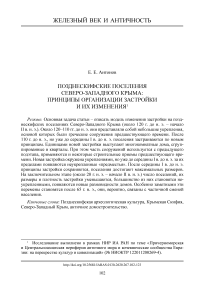

Ко времени до походов Диофанта можно уверенно отнести строительный ярус С1 Калос Лимена, предположительно – горизонт IA Чайки (рис. 1: Ia ), период VI Беляуса и период II раскопа I на Южно-Донузлавском поселении.

Поселения подэтапа Iа имеют ряд общих черт. Так, во всех случаях основой для застройки стали помещения, оставшиеся от греков. Собственно позднескифские строительные остатки рассматриваемого времени представляют собой лишь следы приспособления уже существовавших построек: новые ярусы стен, перегородки, небольшие пристройки ( Дашевская , 1961. С. 9–11; 1962. С. 12–16; 1963. С. 12–14; 1967a. С. 8, 9; 1991. С. 12; Дашевская, Голенцов , 2004. С. 35; Уженцев , 2006. С. 95; Попова , 2017. С. 265–269). Новые пристройки, как показывают материалы Чайки, часто имели небольшую площадь – от 0,7 до 3,7 кв. м ( Попова , 2017. С. 265–269), что исключает их жилое назначение.

Те же признаки приспособления греческих сооружений наблюдаются и в оборонительных системах. Как показывают материалы Калос Лимена и Чайки, поздние скифы используют греческие оборонительные сооружения, достраивая и укрепляя их. По-видимому, в подэтапе Ia поселения Северо-Западного Крыма представляли лишь небольшие укрепления – «цитадели» Калос Лимена3 и Чайки ( Уженцев , 2006. С. 95; Попова , 2017. С. 263; Смекалова, Кутайсов , 2017. С. 254), за пределами которых жилых построек не было: там бессистемно располагались нежилые строения ( Попова , 1998. С. 186; Внуков , 2018. С. 69–71; Кутайсов, Смекалова , 2019. С. 91), а также полуземлянки ( Уженцев , 2006. С. 92, 122; Попова , 2017. С. 281, 300, 301). Площади поселений, таким образом, значительно (в несколько раз) уменьшились по сравнению с греческим периодом.

Рис. 1. Планировка Чайки на этапе I (около 120 г. до н. э. – середина I в. до н. э.)

Iа, Iб, Iв – подэтапы. Совмещение планов (по: Попова , 2017) и топосъемки (по: Карасев , 1963а)

Некоторое новшество в оборонительных системах выделяется только на Чайке. Там восточную стену «цитадели» укрепили дополнительным поясом необычной конструкции: пространство между новый поясом и первоначальной стеной было поделено поперечными кладками на отсеки. Эти отсеки были заполнены грунтом и камнями ( Попова , 2017. С. 263, 264). Аналогичную конструкцию имела оборонительная стена Неаполя ( Высотская , 1979. С. 37, 38. Рис. 5; 1989. С. 16; Колтухов , 1999. С. 31, 32, 153. Рис. 33), с той лишь разницей, что в столице стена изначально состояла из двух панцирей, пространство между которыми было поделено на отсеки.

Застройка поселений после Диофантовых войн (подэтапы Iб и Iв; около 110 г. до н. э. – середина I в. до н. э.)

Строительный горизонт IB Чайки (рис. 1: Iб, Iв ), периода VII Беляуса и периода III раскопа I на Южно-Донузлавском поселении могут быть датированы только относительно широко – около 110 г. до н. э. – сер. I в. до н. э. Характерной чертой этого времени стало появление новой, собственно позднескифской застройки. Площадь поселений заметно увеличивается.

Новая застройка по-прежнему связана с более ранней греческой: некоторые греческие постройки продолжают использоваться, ориентация собственно позднескифских домов часто следует трассам более ранних греческих стен. На Чайке греческая усадьба, освоенная еще около 120–110 гг. до н. э., становится ядром – «цитаделью» – поселения.

В целом стены ориентированы по направлению сторон света, иногда с небольшими отклонениями от них. Заметно стремление выдержать единую ориентацию на разных участках поселения.

Единицей застройки выступают многокамерные дома. Судя по материалам Чайки, уже после 110 г. до н. э. они сгруппированы в кварталы, разделенные в большинстве случаев улицами. Почти все дома на Чайке пристроены к оборонительным стенам.

В оборонительных стенах Чайки имеются швы, которые в Северном квартале соответствуют границам домов ( Яценко , 1983. С. 47, 48), в Восточном квартале – границам блоков из трех домов ( Карасев , 1963б. С. 33; Яценко , 1970. С. 31, 32). Получившиеся куртины различаются по характеру кладки ( Попова , 2017. С. 270, 271). Швы в оборонительной стене, скорее всего, свидетельствуют, что стена строилась с разных сторон одновременно. Следовательно, строители должны были иметь предварительно составленный план поселения.

Во втор. четв. – сер. I в. до н. э. за пределами оборонительных стен Чайки появляется «предместье» – дом, расположенный на расстоянии 6–7 м от юго-западного угла основного укрепления ( Попова, Коваленко , 2005. С. 84–87, 90; Попова , 2009. С. 119). Очевидно, появление неукрепленного предместья – признак стабильности военно-политической ситуации.

Кара-Тобе во второй четверти I в. до н. э.

(подэтап Iв)

Кара-Тобе – единственное поселение, на котором уверенно выделяются строительные остатки подэтапа Iв. Примечательно, что эти остатки имеют такой же характер, как на Чайке подэтапа Iа. Это отдельные перестройки в греческих помещениях ( Внуков , 2006. С. 11, 12; 2012. С. 29–31; 2015a. С. 168, 170–172; 2015б. С. 55–67), очень маленькие постройки (площадью не более 4 кв. м) ( Внуков , 1997. С. 6–8; 2015a. С. 67–75; 2015б. С. 170), дополнительные оборонительные пояса, полностью аналогичные чайкинскому. Единственное отличие кара-тобинских поясов – использование в качестве перегородок не только специально сооруженных для этого кладок, но и отрезков греческих стен ( Внуков , 2003. С. 39; 2004. С. 20, 21; 2006. С. 22, 23; 2011a. С. 36–38).

Примечательно, что аналогичные по устройству дополнительные оборонительные пояса на Чайке и Кара-Тобе разделены значительным промежутком времени – около 35–45 лет. Это говорит об одинаковой тактике приспособления греческих укреплений, которая существовала около полувека. Интересно и то, что на Кара-Тобе дополнительный пояс «старой» конструкции строится в то время, когда на Чайке уже используются укрепления другого устройства. Тождественность оборонительных конструкций на Чайке и Кара-Тобе, так же как и другие следы приспособления греческих сооружений, открытые на этих двух поселениях, демонстрируют преемственность между этапами Iа и Iв.

Керкинитида около 120 г. до н. э. – середина I в. до н. э.(этап I)

Помещения горизонта A1, открытые в Керкинитиде, можно датировать только широко – в рамках всего этапа I. Эти строительные остатки заметно отличаются от рассмотренных выше. Во-первых, в Керкинитиде не зафиксированы следы использования греческих помещений ( Кутайсов , 1990. С. 112). Во-вторых, у города не раскрыты укрепления, которые можно было бы связывать с поздними скифами (Там же. С. 67, 68).

В остальном застройка горизонта A1, открытая в Керкинитиде, сходна с застройкой описанных выше позднескифских поселений, которая датируется около 110 г. до н. э. – сер. I в. до н. э. Стены позднескифских построек в Керкини-тиде ориентированы в одном направлении, по промежуточным сторонам света, т. е. так же, как и греческие кладки. Часть домов расположены довольно близко к друг другу (следы блокировки в кварталы?), между некоторыми домами оставались узкие пустые пространства, напоминающие улицы. Примечательно также то, что все дома многокамерные.

Позднескифская застройка, аналогичная открытой в Керкинитиде, на других поселениях Северо-Западного Крыма, как было показано выше, появляется после 110 г. до н. э. Это позволяет и застройку Керкинитиды предположительно датировать указанным временем. После 110 г. до н. э., но до середины I в. до н. э., как отмечалось выше, у Чайки появляется неукрепленное «предместье».

Если рассматривать это «предместье» отдельно от основного поселения, то оно будет обладать теми же отличиями, что и застройка Керкинитиды горизонта A1: отсутствием укреплений и следов использования греческих помещений. Это наводит на мысль, что в Керкинитиде открыта лишь окраинная часть позднескифского поселения, ядро же его остается неисследованным. Такая вероятность подтверждается вскрытой площадью – около 4 % всей площади городища ( Кутайсов , 2016. С. 190). О том, что какие-то греческие кладки или даже помещения в неоткрытой части Керкинитиды могли использоваться поздними скифами, свидетельствует схожая ориентация стен греческого и позднескифского периодов.

Таким образом, анализ планировок позднескифских поселений Северо-Западного Крыма этапа I (около 120 г. до н. э. – сер. I в. н. э.) позволяет проследить две стадии освоения региона «варварами». Сначала поздние скифы максимально используют греческие помещения и укрепления. Затем переходят к полноценному освоению: расширяют поселения за счет строительства новых домов, сооружают новые укрепления. Переход к новому строительству, по всей вероятности, случился после окончания Диофантовых войн, когда поздние скифы становятся союзниками Митридата VI Евпатора4. Уже после 110 г. до н. э. планировки позднескифских поселений в Северо-Западном Крыму становятся упорядоченными. Греческая усадьба на Чайке превращается в «цитадель» нового поселения. Единицами застройки являются многокамерные дома, они объединены в кварталы и часто примыкают к оборонительным стенам. К концу этапа I у поселений появляются неукрепленные «предместья».

Материалы Чайки и Кара-Тобе показывают прямую преемственность между практикой освоения поселений в 120–110 гг. до н. э. и во втор. четв. I в. до н. э.

Планировки позднескифских поселений Северо-Западного Крыма на этапе II (середина I в. до н. э. – около 20 г. н. э.)

Строительные остатки позднескифских поселений Северо-Западного Крыма могут быть соотнесены с этапом II с разной степенью точности. Так, в материалах двух поселений – Чайки и Кара-Тобе – в рамках этапа II выделяются два подэтапа: IIа (сер. I в. до н. э. – около 20 г. до н. э.) и IIб (около 20 г. до н. э. – около 20 г. н. э.). В Калос Лимене эти подэтапы неразличимы. Строительные периоды на Южно-Донузлавском и Беляусе можно соотнести с этапом II лишь предположительно. Кроме того, временем между серединой I в. до н. э. и примерно 20 г. н. э. датируются участки застройки на Кульчуке и один дом Керкинитиды (горизонт А2). На Тарпанчи строительные остатки рассматриваемого времени не зафиксированы. В соответствии с точностью этих датировок и строится настоящий раздел.

Чайка и Кара-Тобе в середине I в. до н. э. – около 20 г. до н. э. (подэтап IIа)

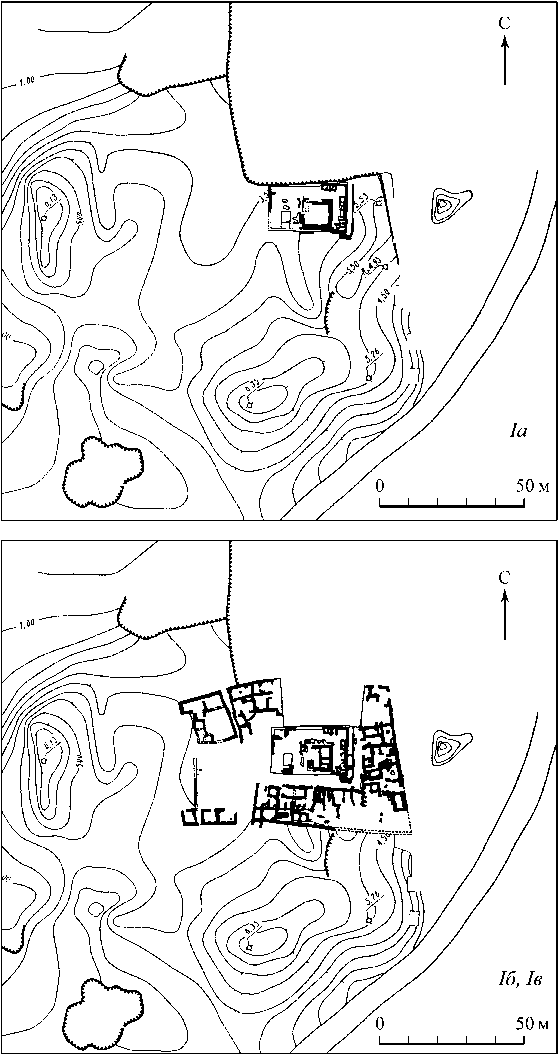

Чайка подэтапа IIа (рис. 2: IIа ) в общих чертах сохраняет основы планировки, заложенные около 110 г. до н. э. – сер. I в. до н. э.: в центре поселения находится «цитадель», ее окружают кварталы из многокамерных домов, большинство кварталов отделены друг от друга улицами, большинство домов пристроены изнутри к оборонительным стенам, ориентация кладок близка сторонам света, продолжает существовать дом в «предместье».

Изменения связаны с ремонтом и реорганизацией укреплений: пристраиваются дополнительные пояса ( Яценко , 1970. С. 32, 34; Попова , 1991. С. 39, 40; 2017. С. 275); северный ( Яценко , 1975. С. 379, 380; 1983. С. 48; Попова , 2017. С. 275) и западный ( Попова , 1998. С. 183) входы закрываются башнями (причем только западная из них была проходной), закладываются проход ( Попова , 2017. С. 274, 275) и калитка ( Попова , 1991. С. 45, 58) в южной стене. Кроме того, строятся новая западная стена и еще одна северо-западная башня ( Попова , 2009. С. 118; 2017. С. 275–278). Очевидно, это не только следы расширения поселения к западу, но и признак напряженной военно-политической ситуации.

На Кара-Тобе строительные остатки середины I в. до н. э. (горизонт 2A) сохранились плохо. Судя по ним, уже в это время поселение было застроено многокамерными домами, окружавшими центральную понтийскую башню. Трассы новых стен совпадают с ориентацией помещений более ранней понтийской крепости, некоторые из этих ранних греческих помещений продолжают использоваться.

В том же подэтапе IIа центральная часть Кара-Тобе перестраивается (горизонт 2B) по принципам, аналогичным тем, что около 110 г. до н. э. – сер. I в. до н. э. были заложены в планировку Чайки. Центром поселения на Кара-Тобе тоже становится греческое здание – башня понтийской крепости. Вокруг нее огораживается оборонительной стеной почти квадратный участок – «цитадель» ( Внуков , 2011б. С. 68, 69). К этим стенам изнутри примыкают многокамерные дома. От башни новые дома отделены улицами. Застройка, видимо, существовала и за пределами «цитадели», к востоку от нее. Однако там она сохранилась значительно хуже.

Главным отличием между двумя поселениями являются размеры. Если на Чайке греческое здание окружено кварталами, каждый из которых состоит из нескольких домов, то на Кара-Тобе понтийскую башню окружает всего несколько домов, которые вместе составляют один квартал («цитадель»).

Чайка и Кара-Тобе около 20 г. до н. э. – около 20 г. н. э. (подэтап IIб)

Основы планировок поселений подэтапа IIб (рис. 2: IIб ) сохраняются прежними: греческое здание в центре, окружение из многокамерных домов, сгруппированных в кварталы, сходная ориентация стен. Вместе с тем поселения расширяются, застройка становится менее упорядоченной, происходят изменения в оборонительных системах.

Рис. 2. Планировки позднескифских поселений Северо-Западного Крыма на этапе II (середина I в. до н. э. – около 20 г. н. э.)

IIа – Чайка подэтапа IIа. Совмещение плана (по: Попова , 2017) и топосъемки (по: Карасев , 1963а); IIб – Кара-Тобе подэтапа IIб. Совмещение плана (по: Антонов , 2017а), отчетов С. Ю. Внукова и топосъемки (по: Внуков , 2014).

В начале подэтапа IIб (около 20 г. до н. э.) на обоих поселениях ремонтируются оборонительные стены – к ним пристраиваются дополнительные пояса, на Кара-Тобе закладывают калитку в северо-восточном углу «цитадели». К концу подэтапа II укрепления теряют свое значение: застройка выходит за их пределы, местами новые помещения пристраиваются к оборонительным стенам или даже перекрывают их. Очевидно, что состояние укреплений отражает спокойную военно-политическую обстановку. Около 20 г. до н. э. она была напряженной и оборонительную систему поддерживают в хорошем состоянии, затем следует долгий период стабильности, который приводит к тому, что укрепления теряют свое значение.

Период стабильности сказывается и на расширении площади поселений: новые дома возникают к западу от основных укреплений Чайки, а также к северу и востоку от «цитадели» Кара-Тобе.

Калос Лимен в середине I в. до н. э. – около 20 г. н. э.(этап II)

Застройка Калос Лимена этапа II демонстрирует те же закономерности, что выявлены на Чайке и Кара-Тобе. Разница обусловлена, во-первых, размерами Прекрасной Гавани – это самое крупное поселение рассматриваемого времени в Северо-Западном Крыму. Во-вторых, в Калос Лимене невозможно детально продатировать изменения застройки, как это было сделано на материалах Чайки и Кара-Тобе.

Так, площадь Калос Лимена существенно увеличивается: дома поздних скифов появляются не только в цитадели, как раньше, но и в пределах внешних укреплений городка, а также вне их ( Кутайсов, Уженцев , 1997. С. 55; Уженцев , 2006. С. 101]. Точно проследить последовательность роста поселения на имеющихся материалах нельзя, но можно предполагать, что как Чайка и Кара-Тобе, максимальных размеров Калос Лимен достигает в подэтапе IIб (после 20 г. до н. э.).

В Калос Лимене фиксируются и другие закономерности, выявленные на Чайке и Кара-Тобе. Так, основу застройки составляют многокамерные дома. В пределах внешних укреплений они сблокированы в кварталы, разделенные улицами. Некоторые из домов были пристроены к оборонительным стенам. В большинстве случаев кладки следуют трассам более ранних греческих стен. Хотя есть и отклонения, видимо, там, где более ранние кладки не сохранились. За внешними стенами застройка «кустовая» – дома располагаются небольшими группами ( Уженцев , 2006. С. 101).

Изменения, аналогичные тем, что выявлены на Чайке и Кара-Тобе, характерны и для оборонительной системы Калос Лимена. Стены ремонтируются, их дополнительно защищают с помощью валов и рвов (Там же. С. 55, 57). Судя по материалам Чайки и Кара-Тобе (см. выше), это должно было происходить в начале этапа II. К его концу рвы на некоторых участках были засыпаны доверху ( Уженцев , 2006. С. 57; Смекалова, Кутайсов , 2017. С. 254), а одну из башен цитадели разбирают до основания ( Кутайсов, Уженцев , 1994. С. 177).

Другие поселения Северо-Западного Крыма в середине I в. до н. э. – около 20 г. н. э. (этап II)

Застройку этапа II других поселений Северо-Западного Крыма в силу разных причин можно охарактеризовать лишь в общих чертах. Наблюдения над материалами, доступными для исследования, показывают, что эта застройка обладает теми же признаками, что были выделены выше. Далеко не все признаки представлены на каждом отдельно взятом памятнике, что, скорее всего, обусловлено неполнотой источников, но в целом их набор тот же. Так, единицей застройки выступают многокамерные дома: Кульчук ( Ланцов , 2009. С. 15–19. Рис. 5; 2010. С. 143. Рис. 2); Беляус; Южно-Донузлавское ( Дашевская , 1960. С. 11–20; 1967a. С. 11, 12; 1968. С. 17; 1969. С. 6, 7; 1970б. С. 2), Керкинитида; они группируются в кварталы: Кульчук ( Ланцов , 2009. С. 15–19. Рис. 5; 2010. С. 143. Рис. 2), Беляус ( Смекалова, Кутайсов , 2017. С. 360; Кутайсов, Смекалова , 2019. С. 119). Кладки, как правило, следуют трассам более ранних греческих стен (Кульчук ( Ланцов , 2009. С. 15–19. Рис. 5; 2010. С. 143. Рис. 2); Южно-Донузлавское ( Да-шевская , 1968. С. 9, 10); Керкинитида). Поселения достигают максимальных размеров, у них появляются «предместья»: Беляус ( Дашевская , Голенцов , 2005. С. 512; Ланцов , 2011. С. 219; Внуков и др. , 2016. С. 246; Ланцов, Филиппенко-Ко-ринфский , 2020. С. 327), Южно-Донузлавское ( Дашевская , 1966. С. 119; 1970а. С. 256; 1972. С. 62), возможно, Керкинитида5. В начале этапа II поселения укреплены – Беляус ( Дашевская , 1990. С. 146–149, 155, 156), Южно-Донузлавское; к концу этого этапа укрепления приходят в негодность – Беляус (Там же. С. 150, 153; Дашевская, Голенцов , 2004. С. 37).

В этом перечислении стоит выделить Южно-Донузлавское поселение: одно из его «предместий» было укреплено собственной стеной ( Дашевская , 1967б. С. 65, 66; 1970а. С. 256), что на других памятниках Северо-Западного Крыма не фиксируется.

Таким образом, позднескифские поселения региона на этапе II (сер. I в. до н. э. – около 20 г. н. э.) застроены по одним и тем же принципам. Судя по увеличившимся размерам поселений и появлению неукрепленных предместий, этот этап – время длительной военно-политической стабильности, результатом которой был расцвет поселений. Детальная периодизация двух поселений позволяет проследить и некоторые изменения: около сер. I в. до н. э. и около 20 г. до н. э. возводятся новые укрепления или ремонтируются старые, ближе к 20 г. н. э. они приходят в негодность. То же касается и площадей поселений, – видимо, наибольших размеров они достигают после 20 г. до н. э.

Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа III (около 20 г. н. э. – начало II в. н. э.)

Из восьми поселений римского времени, исследованных раскопками в Северо-Западном Крыму, только пять продолжают существование после 20 г. н. э. В рамках этапа III на некоторых поселениях выделяются подэтапы IIIа и IIIб. Так, строительные остатки подэтапа IIIа (около 20 г. н. э. – около 65 г. н. э.) зафиксированы на Кара-Тобе и в Калос Лимене, а подэтапа IIIб (около 65 г. н. э. – начало II в. н. э.) – на Кара-Тобе и Тарпанчи. Формально подэтап IIIб выделяется и в Калос Лимене, но сведения о его планировке в это время практически отсутствуют ( Уженцев , 2006. С. 162. Рис. 26). Строительные остатки, обнаруженные на Беляусе и Южно-Донузлавском поселении, не могут быть датированы точнее, чем весь этап III (около 20 г. н. э. – начало II в. н. э.). При этом сведения о застройке Беляуса в рассматриваемое время ограничиваются лишь фактом ее существования на протяжении всего этапа III и следами разрушений около 65 г. н. э. ( Дашевская, Голенцов , 2004. С. 37).

Как и в других случаях, точность датировок диктует порядок рассмотрения материалов.

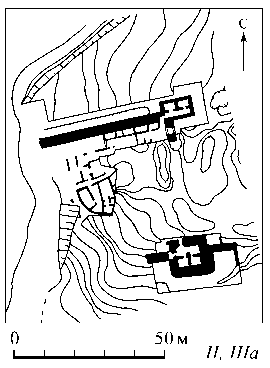

Кара-Тобе и Калос Лимен около 20 г. н. э. – около 65 г. н. э. (подэтап IIIа)

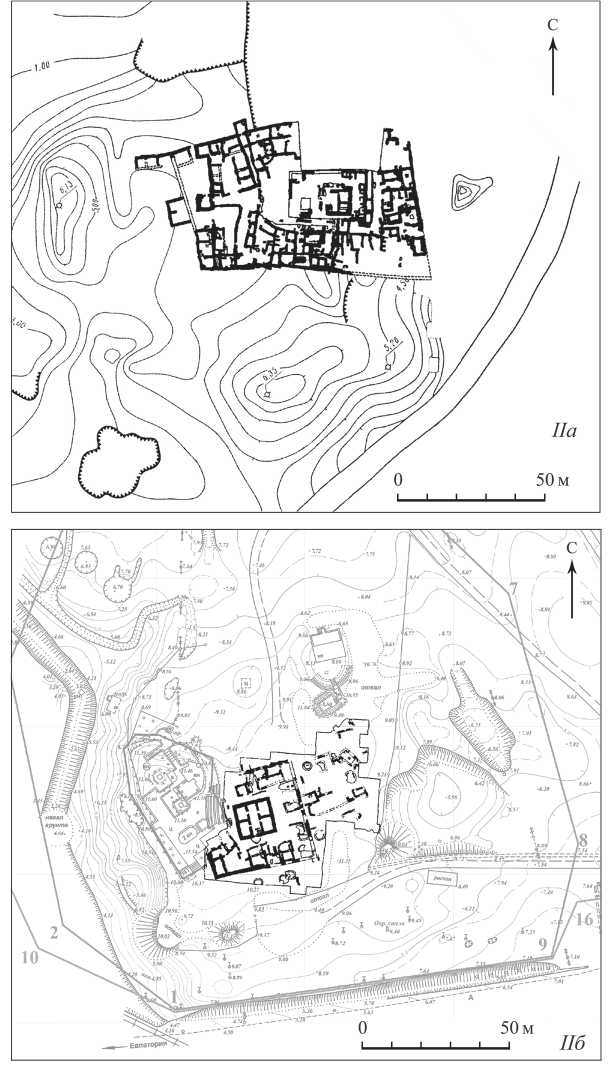

Сохранность строительных остатков подэтапа IIIа на Кара-Тобе плохая, поэтому возможности сравнения их с застройкой Калос Лимена (рис. 3) ограничены. Очевидно сокращение площади поселений: исчезают постройки в пригороде Калос Лимена ( Уженцев , 2006. С. 105), на Кара-Тобе они существуют только в центральной части ( Внуков , 1999. С. 210). Продолжают использоваться греческие укрепления: центральная башня на Кара-Тобе ( Внуков , 1993. С. 35; 1999. С. 210) и цитадель Калос Лимена ( Уженцев , 2006. С. 57, 58). Хотя в случае Кара-Тобе доказать, что башня использовалась в подэтапе IIIа именно как укрепление, невозможно. В ряде случаев (в большинстве?) заметно стремление выдержать прежнюю ориентацию стен – они обычно следуют трассам, заложенным еще в греческий период.

В цитадели Калос Лимена, а также в пределах его внешних укреплений, зафиксирована новая квартальная застройка. Ее единицами, как и в предыдущем этапе, выступают многокамерные дома (Там же. С. 104).

Рис. 3. Планировка цитадели Калос Лимена на этапе II и подэтапе IIIа (по: Уженцев , 2006)

Кара-Тобе и Тарпанчи около 65 г. н. э. – в начале II в. н. э.

(подэтап IIIб)

Строительные остатки подэтапа IIIб немногочисленны, но и они позволяют выделить некоторые закономерности. И Кара-Тобе ( Внуков , 1994. С. 62, 65; 1999. С. 210), и Тарпанчи ( Щеглов , 1978. С. 39; Смекалова, Кутайсов , 2017. С. 342) после 65 г. н. э. лишены укреплений. Дома по-прежнему многокамерные, хотя их внутренняя планировка меняется. Кладки продолжают сохранять ориентацию, заложенную еще в позднеэллинистическое время ( Щеглов , 1961. С. 3). На Кара-Тобе зафиксировано дальнейшее уменьшение площади поселения.

Южно-Донузлавское поселение около 20 г. н. э. – в начале II в. н. э.(этап III)

На Южно-Донузлавском поселении зафиксированы похожие изменения: площадь поселения, судя по всему, сокращается6, укрепления уже не исполь-зуются7, а ориентация кладок, напротив, сохраняется прежней. Дома этапа III изначально однокамерные и полуподвальные (заглублены на 0,8–1 м), чем резко отличаются от более ранних ( Дашевская , 1960. С. 23; 1961. С. 20, 23; 1962. С. 18; 1967a. С. 11).

Таким образом, поселения этапа III характеризуются рядом общих признаков. Среди них наиболее важными представляются отсутствие укреплений и появление новых разновидностей домов. Только на Калос Лимене зафиксированы и укрепления, и квартальная застройка, что, по-видимому, следует объяснять его размерами: Прекрасная Гавань остается самым крупным поселением Северо-Западного Крыма.

Подведем итог рассмотрению застройки поселений поздних скифов в Северо-Западном Крыму. На каждом из археологически выделяемых этапов и подэтапов застройка этих поселений обладает рядом схожих признаков.

Подэтап Iа (около 120–110 г. до н. э.). Позднескифские поселения представляют собой небольшие укрепления. «Варвары» используют оборонительные сооружения и помещения, сохранившиеся от предыдущего, греческого, периода. Маркерами присутствия поздних скифов выступают следы ремонта, незначительные перестройки внутри греческих помещений, а также небольшие по площади новые пристройки. На Чайке зафиксирован новый дополнительный пояс, пристроенный к оборонительной стене. Его конструкция аналогична устройству одного из участков оборонительной стены Неаполя.

После 110 г. до н.э. появляется новая, собственно – позднескифская, упорядоченная застройка. Ее единицами выступают многокамерные дома, они блокируются в кварталы. Кладки, как правило, следуют трассам более ранних греческих стен. На Чайке выделяется «цитадель» – укрепление в центре поселения, представляющее перестроенную греческую усадьбу. Примечательно использование на Кара-Тобе во второй четверти I в. до н. э. (подэтап Iв) тех же приемов и особенностей приспособления, что были характерны для Чайки около 120–110 гг. до н. э.

Этап II (середина I в. до н. э. – около 20 г. н. э.) характеризуется применением на всех поселениях принципов, заложенных около 110 г. до н. э. – сер. I в. до н. э. Поселения достигают максимальных размеров, у них появляются «предместья». В начале этапа все поселения укреплены, около 20 г. до н. э. они ремонтируются, ближе к 20 г. н. э. теряют свою оборонительную функцию. «Предместья» за единственным исключением (Южно-Донузлавское) не укреплены.

На этапе III (около 20 г. н. э. – начало II в. н. э.) сохраняется прежняя, заложенная греками, ориентация построек, но укрепления на большинстве поселений уже не используются, а площади поселений сокращаются. Квартальная застройка и укрепления зафиксированы только в Калос Лимене, что, видимо, объясняется его большими размерами и, вероятно, особой ролью. Новые дома на большинстве поселений многокамерные, но планировка их меняется.

Таким образом, в застройке позднескифских поселений Северо-Западного Крыма наблюдается преемственность примерно от 120 г. до н. э. как минимум до 20 г. н. э., а вероятно, и до 65 г. н. э. После этого преемственность нарушается. Изменения, зафиксированные в застройке после 65 г. н. э., совпадают по времени с другими переменами в материальной культуре населения Северо-Западного Крыма. Так, вероятно, именно во втор. четв. I в. н. э. появляется святилище на Сакской пересыпи ( Внуков , 2007. С. 161). Если с середины I в. до н. э. на Ка-ра-Тобе младенцев хоронят под полами жилых помещений, то с последней четверти I в. н. э. – вне помещений, в амфорах ( Попова , 2020. С. 206, 207). В I в. н. э. несколько меняется погребальный инвентарь на некрополе Беляуса ( Мордвин-цева , 2017б. С. 133), в это же время там появляется новый тип конструкций – каменные склепы ( Дашевская , 2014. С. 84; Мордвинцева , 2017б. С. 131).

Изменения в материальной культуре прослеживаются почти в то же самое время и в других регионах Крымской Скифии. Так, в Неаполе в середине – конце I в. н. э. запустевают почти все постройки, а на его некрополях прекращают массово использовать склепы-катакомбы, вместо них появляются подбойные могилы ( Зайцев , 2003. С. 44, 45). Временем около 35–50 гг. н. э. А. Е. Пуздров-ский датировал появление богатых сарматских погребений на Усть-Альминском некрополе ( Пуздровский , 2007. С. 199). Как представляется, все эти перемены, в том числе и в застройке поселений, могут быть связаны с частичной сменой населения.

Список литературы Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма: принципы организации застройки и их изменения

- Антонов Е. Е., 2017а. Позднескифская «цитадель» городища Кара-Тобе: планировка, хронология, периодизация // SP. № 3. С. 223–237.

- Антонов Е. Е., 2017б. Ранние поселения поздних скифов в Северо-Западном Крыму // ПИФК. № 3. С. 99–123.

- Антонов Е. Е., 2018. Синхронизация строительных периодов позднескифских поселений Северо-Западного Крыма // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. Т. 4 (70). № 3. С. 3–15.

- Антонов Е. Е., 2019а. О типологии позднескифских поселений Северо-Западного Крыма // Вестник Танаиса. Вып. 5. Т. 1. С. 13–18.

- Антонов Е. Е., 2019б. События позднескифской истории Северо-Западного Крыма и их датировка по письменным источникам // Hypanis. Труды отдела классической археологии ИА РАН. Т. 1. М.: ИА РАН. С. 33–42.

- Антонов Е. Е., 2021a. Планировки поселений Северо-Западного Крыма во второй половине I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. // КСИА. Вып. 264. С. 346–365.

- Антонов Е. Е., 2021б. Поселения Северо-Западного Крыма во второй четверти I – начале II в. н. э. // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). Т. VII. С. 10–17.

- Внуков С. Ю., 1993. Исследования Кара-Тобинского отряда Крымской экспедиции // Археологічні дослідження в Україні 1992 р. С. 34–36.

- Внуков С. Ю., 1994. Раскопки на Кара-Тобе у г. Саки // Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Симферополь: Таврия. С. 60–67.

- Внуков С. Ю., 1997. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 1996 г. Ч. 1. Отчет о раскопках городища Кара-Тобе // Архив Музея краеведения и истории грязелечения г. Саки.

- Внуков С. Ю., 1999. Раскопки городища и некрополя Кара-Тобе у г. Саки в 1998 г. // ПИФК. Вып. VIII. С. 207–211.

- Внуков С. Ю., 2003. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2002 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 27301.

- Внуков С. Ю., 2004. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2003 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 31881.

- Внуков С. Ю., 2006. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2005 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 36047.

- Внуков С. Ю., 2007. Рец. на кн.: Ланцов С. Б. Античное святилище на западном берегу Крыма. Киев: Стилос, 2003. 118 с., ил. // РА. № 2. С. 158–163.

- Внуков С. Ю., 2011a. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2010 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 40224.

- Внуков С. Ю., 2011б. Работы на городище Кара-Тобе // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. Київ; Полтава: IА НАНУ. С. 67–69.

- Внуков С. Ю., 2012. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2011 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 31175.

- Внуков С. Ю., 2014. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2013 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 38784.

- Внуков С. Ю., 2015a. Отчет о раскопках греко-скифского городища Кара-Тобе в г. Саки (Республика Крым) в 2014 г. Т. 1. Текст // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 44567.

- Внуков С. Ю., 2015б. Раскопки на городище Кара-Тобе (Северо-Западный Крым) в 2014 г. // КСИА. Вып. 237. С. 167–176.

- Внуков С. Ю., 2018. Позднескифские «землянки» городища Кара-Тобе // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. Т. 4 (70). № 2. С. 51–73.

- Внуков С. Ю., Ланцов С. Б., Власов В. П., Смекалов С. Л., Шапцев М. С., 2016. Раскопки на территории Кульчукского и Беляусского городищ и некрополей // АО 2014. М.: ИА РАН. С. 244–246.

- Высотская Т. Н., 1979. Неаполь – столица государства поздних скифов. Киев: Наукова думка. 208 с.

- Высотская Т. Н., 1989. Скифские городища. 2-е изд., доп. Симферополь: Таврия. 96 с.

- Дашевская О. Д., 1960. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии АН СССР и Одесского гос. археологического музея за 1960 год // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2420.

- Дашевская О. Д., 1961. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии Академии наук СССР и Одесского государственного археологического музея за 1961 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2617.

- Дашевская О. Д., 1962. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1962 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2627.

- Дашевская О.Д., 1963. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1963 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2828.

- Дашевская О. Д., 1966. Раскопки в Северо-Западном Крыму // АО 1965. С. 117–120.

- Дашевская О. Д., 1967a. Отчет о работе Крымского (Донузлавского) отряда Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 3617.

- Дашевская О. Д., 1967б. Раскопки Южно-Донузлавского городища в 1963–1965 гг. // КСИА. Вып. 109. С. 65–72.

- Дашевская О. Д., 1968. Отчет о работе Донузлавского отряда Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1968 год // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 3835.

- Дашевская О. Д., 1969. Отчет о работе Донузлавского отряда Института археологии Академии наук СССП и Евпаторийского краеведческого музея // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 4256.

- Дашевская О. Д., 1970а. Донузлавская экспедиция // АО 1969. С. 256–257.

- Дашевская О. Д., 1970б. Отчет о работе Крымского (Донузлавского) отряда Института археологии

- Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1970 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 4291.

- Дашевская О. Д., 1972. Раскопки Южно-Донузлавского городища в 1966–1969 гг. // КСИА. Вып. 130. С. 62–69.

- Дашевская О. Д., 1990. Позднескифская фортификация и ее вариант на городище Беляус // Проблемы скифо-сарматской археологии / Ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА АН СССР. С. 143–158.

- Дашевская О.Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 141 с. (САИ; вып. Д1-7.)

- Дашевская О. Д., 2014. Некрополь Беляуса. Симферополь: Феникс. 284 с.

- Дашевская О. Д., Голенцов А. С., 2004. К 40-летию раскопок городища Беляус // Археология Северо-Западного Крыма / Ред. Т. Е. Приднева. Симферополь: Центр музейных технологий и этно-культурного туризма. С. 26–41.

- Дашевская О. Д., Голенцов А. С., 2005. Исследования на Беляусе // АО 2004. С. 511–512.

- Зайцев Ю. П., 2003. Неаполь Скифский (II в. до н. э. – III в. н. э.). Симферополь: Универсум. 209 с.

- Карасев А. Н., 1963а. Отчет о раскопках городища у санатория «Чайка» близ Евпатории в 1963 г. // Архив ИА НАНУ. Ф. 64. № 1963/40. 35 с.

- Карасев А. Н., 1963б. Раскопки на городище Чайка близ Евпатории // КСИА. Вып. 95. С. 33–42.

- Колтухов С. Г., 1999. Укрепления Крымской Скифии: Материалы по археологии Крыма. Симферополь: Сонат. 224 с.

- Кутайсов В. А., 1990. Античный город Керкинитида. VI–II вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 176 с.

- Кутайсов В. А., 2016. От Керкинитиды к Евпатории. Симферополь: Бизнес-Информ. 208 с.

- Кутайсов В. А., Смекалова Т. Н., 2019. Древние греки в Северо-Западной Таврике. Симферополь: Бизнес-Информ. 176 с.

- Кутайсов В. А., Уженцев В. Б., 1994. Археологические исследования Калос Лимена // Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Симферополь: Таврия. С. 171–180.

- Кутайсов В. А., Уженцев В. Б., 1997. Калос Лимена (раскопки 1988–1995 гг.) // Археология Крыма. Т. 1. Симферополь. С. 43–57.

- Ланцов С. Б., 2009. Отчет об исследованиях Донузлавской археологической экспедиции на городище Кульчук в 2008 году // Архив ИА НАНУ. Ф. 64. № 2008/31.

- Ланцов С. Б., 2010. Результаты исследования Кульчукского городища (IV в. до н. э. – I в. н. э.) на хоре Херсонеса Таврического // ΣΙΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия / Ред.: А. А. Масленников, Н. А. Гаврилюк, А. А. Завойкин. М.; Киев: Триумф-принт. С. 142–151.

- Ланцов С. Б., 2011. Работы Донузлавской экспедиции ИА НАНУ на Кульчукском и Беляусском городищах // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. Київ; Полтава: IA НАНУ. С. 217–219.

- Ланцов С. Б., Филиппенко-Коринфский А. А., 2020. Античное городище Беляус – история и результаты исследования // Боспорский феномен. Боспорское царство М. И. Ростовцева. Взгляд из XXI века: материалы междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и дизайна. С. 315–330.

- Масленников А. А., 1990. Население Боспорского государства в первых веках н. э. М.: Наука. 228 с.

- Мордвинцева В. И., 2017a. «Крымская Скифия» и «позднескифская культура Крыма». Формирование и развитие понятий // Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н. э. – VII в. н. э.) / Ред.: А. И. Иванчик, В. И. Мордвинцева. М.; Симферополь: Зуев Т. В. С. 15–33.

- Мордвинцева В. И., 2017б. Погребальный обряд Беляусского некрополя // Археология Северо-Западного Крыма: материалы III Междунар. науч. конф. Симферополь: Наследие тысячелетий. С. 129–139.

- Попова Е. А., 1991. Юго-западный квартал скифского поселения у санатория Чайка близ Евпатории // Памятники железного века в окрестностях Евпатории / Ред.: Ю. Л. Щапова, И. В. Яценко. М.: МГУ. С. 37–75.

- Попова Е. А., 1998. О Северо-Причерноморском домостроительстве I в. до н. э. – I в. н. э. (по материалам квартала Запад-II городища «Чайка») // Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина / Ред.: В. Л. Янин, Т. А. Пушкина. М.: Памятники исторической мысли. С. 182–195.

- Попова Е. А., 2009. Проблемы археологии и истории Северо-Западного Крыма в IV в. до н. э. – I в. н. э. (по материалам городища «Чайка» в Евпатории и некрополя у поселка Заозерное) // Вестник МГУ. Серия 8: История. № 3. С. 102–127.

- Попова Е. А., 2017. Городище «Чайка» в Северо-Западном Крыму во II в. до н. э. – I в. н. э. // SP. № 3. С. 259–307.

- Попова Е. А., 2020. Детские погребения на городище «Чайка» в Северо-Западном Крыму // КСИА. Вып. 258. С. 201–212.

- Попова Е. А., Коваленко С. А., 2005. Историко-археологические очерки греческой и позднескифской культур в Северо-Западном Крыму (по материалам Чайкинского городища). М.: МГУ. 283 с.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Смекалова Т. Н., Кутайсов В. А., 2017. Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Поздний бронзовый век. Ранний железный век. Античность СПб.: Алетейя. 448 с. (Материалы к археологической карте Крыма; вып. XVIII.) (Археологические атласы Северного Причерноморья; т. II.)

- Уженцев В. Б., 2006. Эллины и варвары Прекрасной Гавани (Калос Лимен в IV в. до н. э. – II в. н. э.): Материалы по археологии Крыма. Симферополь: Сонат. 248 с.

- Храпунов И. Н., 2004. Этническая история Крыма в раннем железном веке. Керчь; Симферополь. 240 с. (Боспорские исследования; вып. VI.)

- Щеглов А. Н., 1961. Полевые работы Херсонесского музея в Северо-Западном Крыму в 1959–1960 гг. // Архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 765. Тезисы докладов на археологическом пленуме в г. Москве в 1961 г.

- Щеглов А. Н., 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.: Наука. 159 с.

- Яценко И. В., 1970. Исследование сооружений скифского периода на городище Чайка в Евпатории (1964–1967 гг.) // КСИА. Вып. 124. С. 31–38.

- Яценко И. В., 1975. Раскопки скифского поселения в Евпатории // АО 1974. М.: Наука. С. 370–381.

- Яценко И. В., 1983. Северный квартал I скифского поселения на Чайкинском городище в Евпатории (по материалам раскопок 1974–1975 гг.) // Население и культура Крыма в первые века н. э. / Ред. Т. Н. Высотская. Киев: Наукова думка. С. 46–66.

- IOSPE I2. Vol. I. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad regnum Bosporanum / Ed. B. Latyshev. Petropolis: Societatis archaeolgicae Imperii Russici, 1916. 594 p.