Практическая реализация теории консоциативной демократии А. Лейпхарта на примере политических систем современных государств: совершенствование коммуникации

Автор: Багдасарова Рузана Ашотовна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье автор исследует практическое применение теории консоциативной демократии А. Лейпхарта на основе бинарного анализа на примере политических систем Ливана и Швейцарии, а также рассматривает возможности внедрения консоционализма в Российской Федерации. Актуальность темы исследования обусловлена относительной неизвестностью концепции консоциативной демократии в российской политической науке. Между тем сообщественная демократия является эффективной альтернативой многим политическим моделям с точки зрения разрешения конфликтов в современных многосоставных обществах (как западных, так и восточных) и налаживания эффективной коммуникации в условиях идеологического, этнического, религиозного плюрализма.

Консоциативная демократия, консоционализм, модели демократии, многосоставное общество, политическая система, сегмент общества

Короткий адрес: https://sciup.org/170191607

IDR: 170191607 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8797

Текст научной статьи Практическая реализация теории консоциативной демократии А. Лейпхарта на примере политических систем современных государств: совершенствование коммуникации

Источник: составлено автором по данным CIA World Factbook за 2020 г. URL: https://www. (accessed 05.01.2022).

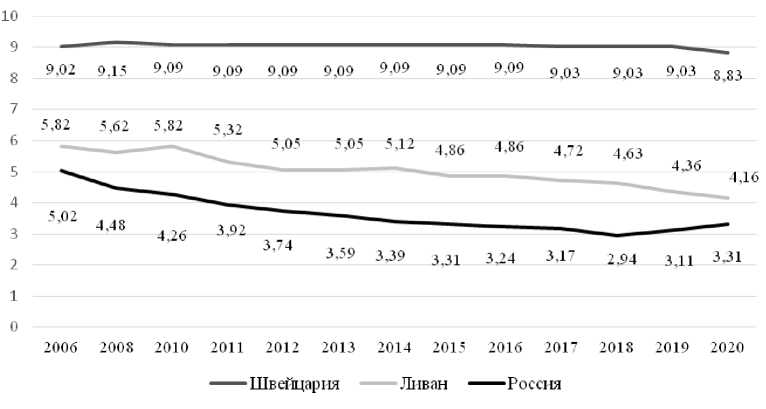

Согласно интегральному Индексу демократии, разработанному британской компанией The Economist Intelligence Unit (EIU), политическая система Ливана относится к гибридной – имеющей как демократические, так и авторитар- ные черты (общий балл составил 4,16, 108-е место). Данный рейтинг определенно несколько тенденциозен, однако Индекс демократии рассчитывается по широкой сетке различных параметров и показателей, что позволяет изучить глубину функционирования элементов конкретной модели реализации консо-ционализма. Представляются следующие данные по 5 категориям по Ливану за 2020 г.: электоральный процесс и плюрализм – 3,50; функционирование государства – 1,50; политическое участие – 6,67; политическая культура – 5,00; гражданские свободы – 4,12. С 2006 по 2020 г. наблюдается плавное снижение различных компонентов индекса (общий балл снизился с 5,82 до 4,16); страна перешла из категории «несовершенных» демократий в категорию гибридных режимов1. Можно заметить, что, несмотря на высокий уровень политического участия (6,67) и политической культуры (5,00), наблюдается одновременно низкий показатель деятельности правительства (1,50). Это указывает на то, что политическое участие и широкая представленность различных сегментов в процессе управления (ливанский пример консоционализма – конфессио-нализм) не приводит к развитию гражданского общества и совершенствованию управленческого процесса, направленного на развитие государственных институтов. Подобное коммуникативное взаимодействие можно назвать малоэффективным, несмотря на практическую реализацию черт разработанной А. Лейпхартом модели. Необходимо понимать также и динамичность соотношения сегментов общества в государственном управлении, поскольку это также усугубляет кризисные ситуации (пример Ливана – увеличение доли мусульман и связанные с этим противоречия в распределении государственных постов).

С ростом информационной открытости и социальной мобильности, демографическими изменениями на ливанские социальные отношения также оказывает влияние и глобализация. Однако ливанская демократия до сих пор сохраняет выбранную консоциативную модель, которой необходимо стать более гибкой, развивая внутренний реформаторский потенциал во избежание кризисных ситуаций [Сарабьев 2019]. Поскольку политические элиты играют ключевую роль, необходим высокий уровень их ответственности.

Швейцарская Конфедерация. Рассматривая элементы консоциативной демократии в политической системе Швейцарии, необходимо отметить, что страна занимает особое место внутри романской и германской Европы, что имеет свое отражение в наличии четырех языковых и культурных регионов. Официальными языками на территории государства признаются немецкий, итальянский, французский, а также романшский (архаичный романский) языки.

Основное место в территориально-административном устройстве Швейцарии занимают кантоны. Швейцария, номинально являясь конфедерацией, а фактически – федеративной республикой, состоит из 26 кантонов (включая полукантоны), причем многие города-государства имеют разные названия в зависимости от языка. Каждый кантон имеет собственные атрибуты власти, собственную конституцию и законодательство. Семнадцать кантонов исключительно немецкоязычные, четыре – франкоязычные и лишь один – италоязычный (Тичино); в четырех кантонах немецкий язык существует вместе с французским (Берн, Фрибург, Валлис) и итальянским (Граубюнден).

Правительство Швейцарии – Федеральный совет, являясь фактически коллективной главой государства, состоит из следующих представителей: трое немецкоязычных членов, двое франкоязычных и двое италоязычных членов. Государственную должность можно занять, лишь зная все официальные языки. В Швейцарии также активно применяется прямая демократия, например посредством референдума. Исторически сложилось, что коллективный Федеральный совет Швейцарии воспринимается и на национальном, и на международном уровне как стабильный и компетентный орган власти [Дубровина 2019]. При данной системе Швейцарии удается избегать острых политических конфликтов.

Согласно интегральному Индексу демократии, политическая система Швейцарии относится к устойчивой демократии (общий балл составляет 8,83; страна занимает 12-е место). По данным, полученным в результате исследования, Швейцария в 2020 г. получила следующие оценки: электоральный процесс и плюрализм – 9,58; функционирование государства – 8,57; политическое участие – 7,78; политическая культура – 9,38, гражданские свободы – 8,82. С 2006 по 2019 г. наблюдается устойчивость швейцарской политической системы: страна получает стабильные позиции c общим баллом в 9,03/9,09 со снижением оценки в 2020 г. Это говорит о том, что швейцарские власти выработали эффективную модель взаимодействия власти и общества с высоким уровнем политической культуры и политического участия, уважением плюрализма и реализацией гражданских свобод.

Рассматривая критику теории консоциативной демократии на примере Швейцарии, исследователи отмечают, что данное государство никогда не было разделенным на сегменты обществом, а языковые общности, существующие на территории страны, абсолютно не конфликтны и однородны.

Британский политолог Б. Бэрри отмечает, что ввиду того что правительство Швейцарии состоит всего лишь из 7 членов, они вовсе не представляют интересы языковых и культурных общностей. Более того, по мнению исследователя, все ключевые решения принимаются не правительством, а посредством референдума [Barry 1975]. Многие политические исследователи поддерживают мнение нидерландского политолога Х. Даалдэра, что вообще непонятно, применим ли к Швейцарии консоционализм: несмотря на то что некоторые элементы консоциативной демократии присутствуют на уровне политических элит, сильное сегментарное деление на территории страны не существует [Daalder 1974].

Российская Федерация. Говоря о переносе зарубежного опыта консоциатив-ной демократии на российскую государственность, необходимо учитывать особенности Российской Федерации. В первую очередь, социологические исследования показывают, что граждане РФ не обладают высоким уровнем политической и правовой культуры (в т.ч. высок и уровень абсентеизма)1. У россиян нет надэтнической идентичности, которая бы способствовала эффективному принятию политических решений в интересах государства. С точки зрения политической науки теория консоционализма подходит для России, однако с учетом разнородного социокультурного компонента.

Согласно интегральному Индексу демократии, политическая система России относится к авторитарному режиму (общий балл составляет 3,31; РФ занимает 124-е место в рейтинге). За 2020 г. страна набрала следующие оценки по разработанным исследователями параметрам Индекса демократии: электоральный процесс и плюрализм – 2,17; функционирование государства (деятельность правительства) – 2,14; политическое участие – 5,00; политическая культура

– 3,13; гражданские свободы – 4,12. С 2006 по 2018 г. отмечается резкое ухудшение позиций страны (с 5,02 до 2,94), однако с 2018 по 2020 г. общий балл растет до 3,31. Несмотря на то что при составлении рейтинга очевидна роль человеческого фактора (индекс рассчитывается на основе 60 показателей по 5 выделенным категориям по результатам экспертных оценок), необходим пересмотр российской модели политического взаимодействия с учетом описанных выше практик, поскольку сегментарные различия внутри российского общества крайне сильны.

На рис. 1 отражена динамика изменения Индекса демократии в Ливане, Швейцарии и России с 2006 по 2020 г. по данным EIU .

Источник: составлено автором по данным EIU. Доступ: (accessed 05.01.2022).

Рисунок 1. Динамика изменения Индекса демократии по данным EIU (2006– 2020 гг.)

Проблемы внедрения модели консоциативной демократии в РФ обусловлены следующими причинами.

-

1. Сложность идентификации сложившихся этносов на территории России. Например, население на территории Северного Кавказа идентифицирует себя с помощью определенного клана, рода [Зворыгина 2014]. Из этого следует вопрос, насколько допустимо делегирование представителей от всех групп в политику и стоит ли сохранять во власти сложившиеся традиционные отношения?

-

2. Применение модели консоционализма к российскому опыту искусственно сокращает социальную мобильность населения, поскольку рекрутирование в элиту также происходит по искусственному принципу.

-

3. Установление определенной квоты в представительных органах власти означает нарушение Конституции РФ – Основного закона государства, по которому все равны перед законом.

-

4. Низкий уровень политической культуры граждан РФ также ведет к борьбе за доминирование определенного сегмента.

-

5. Неравномерность развития субъектов РФ и территориальная протяженность определяют сложность представительства [Малеев 2021].

-

6. Выстроенная система вертикали власти в отношениях с региональной властью затрудняет внедрение элементов сообщественной демократии и допуск представителей различных сегментов общества к власти.

-

7. Если представители разных конфессиональных групп принадлежат также к разным этническим и иным группам, возникает сложность рекрутирования политической элиты, и др.

В связи с наличием данных проблем пока сложно говорить о применимости консоциативной модели демократии к российской политической системе и о конкретных перспективах ее реализации, хотя определенные элементы минимально присутствуют (например, при выборах в Государственную думу РФ половина депутатов ГД ФС РФ (225 чел.) избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей как некий элемент пропорциональности представительства).

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что исследование элементов консо-циативной демократии в политических системах Ливана, Швейцарии и России показало, что важнейшим элементом внедрения консоционализма должны стать возможность и способность согласования интересов и разрешения разногласий и конфликтов, связанных с различными проявлениями плюрализма. Практики консоциативной демократии способствуют гибкому сосуществованию сегментов общества, различающихся по самым разным основаниям в рамках одного многосоставного государства. Консоционализм уникален в каждой политической системе. Ни в одной политической системе одинаковых консоциативных сообществ просто не существует, как и различно становление демократической системы на протяжении последних десятилетий.

Исследование продемонстрировало, что внедрение консоционализма в политическую систему РФ пока затруднено. У исследователей также возникают вопросы по моделям консоциативной демократии в других политических системах. В заключение можно сделать вывод, что построение консоци-ативной демократии по модели А. Лейпхарта возможно только в тех государствах, в которых, наряду с многосоставностью, существует определенное число активных групп интересов, способных проводить самостоятельную политику. Участие представителей всех сегментов общества, а также их политика должны служить единой цели – достижению и сохранению политической и социальной стабильности. Современные формы консоциации могут служить эффективным инструментом для построения демократического плюрального общества.

Список литературы Практическая реализация теории консоциативной демократии А. Лейпхарта на примере политических систем современных государств: совершенствование коммуникации

- Дубровина О.Ю. 2019. Швейцария: распределение полномочий между Конфедерацией и кантонами в сфере международных отношений. - Современная Европа. № 1(87). С. 70-80.

- Зворыгина М.А. 2014. Российский федерализм и зарубежный опыт консоциальной демократии. - Тренды и управление. № 1. С. 14-20.

- Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование (пер. с англ. Б.И. Макаренко). М.: Аспект Пресс. 290 с.

- Малеев В.В. 2021. Фактор доверия в формуле построения консоциативной демократии в многосоставных обществах. - Власть. Т. 29. № 3. С. 316-319.

- Сарабьев А.В. 2019. Ливан: обыкновенная "консоциональная демократия" в региональном контексте. - Вестник МГИМО Университета. Т. 12. № 4. С. 89-112.

- Barry B. 1975. Political Accommodation and Consociational Democracy. - British Journal of Political Science. Cambridge University Press. Vol. 5. Is. 4. P. 477-505.

- Daalder H. 1974. The Consociational Democracy Theme. - World Politics. Vol. 26. Is. 4. P. 604-621.

- Horowitz D.L. 2000. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, Calif.; London: University of California Press. 697 p.

- Lustick I.S. 1997. Lijphart, Lakatos, and Consociationalism. - World Politics. Vol. 50. Is. 1. 50th Anniv. Special Issue. Oct. P. 88-117.

- Schendelen V. 1989. The Views of Arend Lijharp and Collected Critisims. - Acta Politica. Vol. 19. Is. 1. P. 19-49.