Практическая значимость маркеров воспаления при инфекционных секреторных диареях у детей

Автор: Беделбаев Марлен Каныбекович, Джолбунова Зуура Керимбековна, Халупко Елена Александровна, Мамбетова Айнура Ибраевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье дана практическая значимость определения маркеров воспаления (прокальцитонин крови, фекальный кальпротектин, фекальный лактоферрин) для разграничения инфекционной секреторной от инфекционной инвазивной диареи, а также от функциональных диарей не инфекционного генеза. Проведено обследование 54 детей в возрасте от 0 до 3 лет, госпитализированных в инфекционный стационар с секреторными вирусными диареями (ротавирусная, астро-, адено-, норо- и энтеровирусная), за период 2019-2020 гг.

Диарея, дети, диагностика, прокальцитонин, фекальный кальпротектин, фекальный лактоферрин

Короткий адрес: https://sciup.org/14117971

IDR: 14117971 | УДК: 616-018: | DOI: 10.33619/2414-2948/61/19

Текст научной статьи Практическая значимость маркеров воспаления при инфекционных секреторных диареях у детей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-018: 616.631

Актуальность темы. Диарея по определению ВОЗ, это жидкий или водянистый стул 3 и более раз в день. Ежегодно регистрируется около 1,7 миллиардов случаев детской диареи во всем мире, частой причиной которой являются секреторные диареи. Следует подчеркнуть, что у детей раннего возраста (0-3 лет) уровень заболеваемости и смертности от секреторных диарей остается высоким, как в Кыргызстане, так и во всем мире [5-8]. Также, следует отметить, что помимо секреторных диарей инфекционной этиологии встречаются диареи, вызванные Clostridium difficile, что является следствием необоснованного назначения антибиотиков [8].

В последние годы обследование детей с диареями включает такие диагностические тесты, как определение уровня прокальцитонина крови, фекального кальпротектина и лактоферрина, что повышает качество дифференциальной диагностики [1-4].

Прокальцитонин (ПКТ) – это полипептид, предшественник кальцитонина, который в норме синтезируется в C-клетках щитовидной железы. У здоровых людей концентрация ПКТ низкая. Значительное повышение прокальцитонина отмечается у пациентов с тяжелой бактериальной инфекцией. Тест на ПКТ в крови является хорошим критерием контроля эффективности лечения бактериальной инфекции и прогностическим маркером. На фоне адекватной антибиотикотерапии уровень ПКТ в крови быстро снижается (на 30-50% за сутки). При сохраняющемся повышении уровня ПКТ более 4-х дней нужна коррекция лечения. Если же после лечения не наблюдается быстрого снижения уровня ПКТ, либо его показатели постоянно нарастают прогноз заболевания сомнительный. Уровень ПКТ при вирусных инфекциях остается в пределах нормы, даже при генерализации воспалительного процесса [1, 2, 10, 11].

Для дифференциальной диагностики секреторной и инвазивной диареи в настоящее время используется тест на определение в кале белка кальпротектина, который вырабатывается нейтрофилами, моноцитами, макрофагами и клетками кишечного эпителия и обладает противовоспалительным эффектом. Концентрация кальпротектина в кале прямо пропорциональна интенсивности нейтрофильного инфильтрата в слизистые кишки, при этом, концентрация кальпротектина в кале будет в 6 раз выше, чем в крови. Значительное повышение концентрации фекального кальпротектина отмечается при неспецифических заболеваниях кишечника, бактериальных инфекциях, дивертикулах и онкологических заболеваниях, постоянном приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) [3, 4, 8, 10].

Для дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника (инвазивные острые кишечные инфекции, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, колоректальный рак) и функциональных нарушений используется тест на определение фекального лактоферрина (ФЛ), который образуется в полиморфноядерных лейкоцитах при инвазивном остром и хроническом воспалении кишечника, а также является не патогномоничным маркером рака. Лактоферрин, связывая ионы железа, которые участвуют в окислительном и восстановительном процессе жизни микроорганизмов, блокирует жизненный цикл микробов и паразитов, оказывая противовоспалительное антимикробное действие [9-11].

Цель исследования: изучить практическую значимость маркеров воспаления при инфекционных секреторных диареях у детей.

Материалы и методы исследования.

Нами проведено обследование 54 детей в возрасте от 0-3 лет, больных с секреторными вирусными диареями (ротавируная, астро, адено, норо и энтеровирусная диареи), находившихся на стационарном лечении в специализированных отделениях Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ), г. Бишкек за период с 2019 по 2020 гг. В работе использовался иммунохроматогрифический экспресс тест кала (Фармацевтическая компания «Му Линь Сэнь» Киргизская Республика, г. Бишкек) для этиологической расшифровки диареи.

Определение ПКТ крови проводилось методом иммунофлюоресценции, фекальный кальпротектин и фекальный лактоферин иммунохроматогрифическим экспресс тестом кала.

Критерии включения: дети от 0 до 3 лет с секреторными вирусными диареями. Критерии исключения: дети старше 3 лет; бактериальные диареи; инвазивные кишечные инфекции. Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS.

Результаты и их обсуждения.

Возрастную структуру обследованных детей составили преимущественно дети от 1 до 3 лет (63,0%), дети от 0 до 1 года - 37,0%. Соотношение мальчиков и девочек было практически одинаковым (53,7%; 46,3%). Среди обследованных детей преобладали жители города Бишкек (64,8%), реже жители села (35,2%). Абсолютное большинство (98,1%) детей поступали в зимние месяцы года. Контакт с больными острыми кишечными инфекциями был выявлен у 20,4% детей. При изучении анамнеза жизни отягощенный преморбидный фон отмечен у 46,2% детей (ГИЭ, ВЧГ, анемия, ВПС, рахит).

До поступления в инфекционный стационар 24,1% детей получили антибактериальную терапию (ампициллин, цефалоспорины).

Из-за острых проявлений гастроэнтерита (повторная рвота и водянистая диарея) самостоятельно за медицинской помощью в инфекционный стационар обратились 68,6% детей на 2,0±1,2 день болезни.

Начало заболевания было преимущественно острым (85,2%), реже постепенным (14,8%). Симптомы интоксикации наблюдались у абсолютного большинства (92,6%) детей с секреторными диареями. Лишь у 7,4% детей интоксикационный синдром отсутствовал. Так, повышение температуры тела до 390С отмечалось у 72,2% детей, выше 390С у 11,2% детей с вирусными диареями, у 16,6% детей повышение температуры тела было в пределах субфебрильных цифр (37-38°С). Гемодинамические нарушения (холодные конечности, мраморность сосудистого рисунка) были выявлены у 22,2% детей с тяжелой формой вирусной диареи. Рвота была у абсолютного большинства (90,7%) детей с вирусными диареями и в основном (81,6%) была многократной. Частота стула в среднем составила 6,1±2,9 раз в сутки, продолжительность диареи 3,1±0,9 дней. При пальпации живота урчание и болезненность по ходу тонкого кишечника отмечалась у 66,7% больных.

Вирусные диареи у обследованных детей в основном протекали в среднетяжелой (40,7%) и тяжелой (50,0%) форме, у 9,3% детей отмечалось легкое течение секреторных диарей.

Изменения в общем анализе крови, характерные для вирусной инфекции были выявлены у 24,7% детей, у 55,0% обследованных детей гемограмма оставалась без изменений и у 20,3% детей был лейкоцитоз (10,8±1,5х109), возможно связанный с наслоением вторичной бактериальной инфекции.

У каждого второго ребенка с вирусной диареей отмечалось снижение сывороточного кальция, а в 5,6% случаев снижение уровня калия и натрия в крови. Следует отметить, что у 1,9% детей с гиповолемическим шоком отмечалось повышение уровня сывороточного калия.

У всех детей с вирусными диареями определяли уровень ПКТ в крови (Таблица 1).

Таблица 1

УРОВЕНЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА КРОВИ У ДЕТЕЙ

С СЕКРЕТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ДИАРЕЯМИ

|

Значение уровня ПКТ |

Проценты |

|

норма 0.05-0.1 вирусная инфекция 0.1-0.25 локализованная инфекция 0.1-0.25 Низкий риск прогрессирования до тяжелой системной инфекции тяжелый бактериальный сепсис 10 и более |

59,2 33,3 3,7 1,9 1,9 |

Уровень ПКТ у большинства (59,2%) детей с вирусными диареями был в пределах нормы, у 33,3% показатель ПКТ увеличился, что указывало на течение вирусной инфекции. У 3,8% обследованных детей показатели ПКТ соответствовали низкому риску прогрессирования заболевания до тяжелой системной инфекции и тяжелому сепсису.

Бактериологическое исследование кала было положительным (клебсиела, цитробактер) у 3,8% детей с микст-инфекцией (вирусная+бактериальная диарея). У всех обследованных детей с вирусными диареями проводился экспресс тест на определение фекального кальпротектина (ФК).

Таблица 2

УРОВЕНЬ ФЕКАЛЬНОГО КАЛЬПРОТЕКТИНА У ДЕТЕЙ С ВИРУСНЫМИ ДИАРЕЯМИ

|

Уровень ФК |

Проценты |

|

50 нг/г |

83,3 |

|

200 нг/г |

1,9 |

|

Отрицательный |

14,8 |

Как показано в таблице 2, уровень ФК у большинства (83,3%) детей с вирусными диареями был низким, что свидетельствует о вирусной этиологии заболевания.

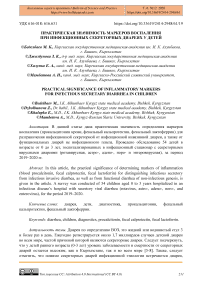

Клинический диагноз вирусных диарей (ротавируная, астро, адено, норо и энтеровирусная диареи) был подтвержден с помощью иммунохроматогрифического экспресс теста (рис.1). Причиной вирусной диареи у обследованных детей, преимущественно был ротавирус (51,7%), реже норовирус (7,4%), аденовирус (5,6%), ротавирус+астровирус (5,6%), астровирус (3,7%), энтеровирус (3,7%). У 13,0% обследованных детей тест был отрицательным.

Тест на определение фекального лактоферрина был отрицательным у абсолютного большинства (94,4%) обследованных детей, что исключает инвазивную кишечную инфекцию.

Всем детям с вирусными диареями было проведено патогенетическое и симптоматическое лечение. Следует подчеркнуть, что 60,0% детей с вирусными диареями были пролечены без антибактериальных препаратов. Антибактериальная терапию получили дети с микст инфекцией (40,0%) (вирусная+бактериальная диарея), в основном назначались антибиотики цефалоспоринового ряда. Длительность лечения в инфекционном стационаре в среднем составила 3,6 ±1,5 дней.

Рисунок. Результаты экспресс теста этиологической расшифровки вирусных диарей

Большинство (98,1%) детей с вирусными диареями были выписаны из стационара с улучшением (61,1%) и выздоровлением (37,0%). Летальный исход, из-за развития осложнений и наслоения суперинфекции ОКИ и ОРВИ, был в 1 случае.

Выводы

Секреторные вирусные диареи характеризуются развитием тяжелого гастроэнтерита у абсолютного большинства (90,7%) детей раннего возраста.

Иммунохроматографичекий экспресс тест позволяет за короткий срок (5-15 мин) определить этиологию секреторных вирусных диарей у детей раннего возраста.

Экспресс тест на определение прокальцитонина крови, фекального кальпротектина подтвердил вирусную этиологию секреторных диарей у большинства (92,5%) детей раннего возраста, а определение фекального лактоферрина позволило исключить инвазивный воспалительный процесс в слизистой оболочке кишечника у (94,4%) детей.

-

5. На основании полученных результатов маркеров воспаления, 60,0% больных секреторными диареями детей были пролечены без применения антибиотиков.

-

6. Определение прокальцитонина крови, фекального кальпротектина и лактоферрина в совокупности с этиологической расшифровкой способствует улучшению дифференциальной диагностики синдрома диареи, а также рациональному использованию антибиотиков.

Список литературы Практическая значимость маркеров воспаления при инфекционных секреторных диареях у детей

- Чурсина Е. С., Дементьева Г. М. Прокальцитонин и его значение как маркера тяжелых бактериальных инфекций у новорожденных детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2007. №6. С. 21-27.

- Дудина К. Р., Кутателадзе М. М., Знойко О. О., Бокова Н. О., Шутько С. А., Филина Л. Д., Огарев В. В., Ющук Н. Д. Клиническая значимость маркеров острого воспаления при инфекционной патологии // Казанский медицинский журнал. 2014. Т. 95. №6. С. 909-915.

- Кессаева И. К., Калоева З. Д., Барычева Л. Ю., Голубева М. В. Информативность фекального кальпротектина в диагностике острых кишечных инфекций // Фундаментальные исследования. 2015. №1-1. С. 87-91.

- Вълкова Е. Д., Господинова М. Д., Тодоров И. Т. Фекальный кальпротектин в дифференциальной диагностике острых кишечных инфекций // Журнал инфектологии. 2018. Т. 10. №2. С. 117-122. DOI: 10.22625/2072-6732-2018-10-2-117-122

- Баялиева М. М., Кадырова Р. М., Джолбунова З. К. Внутрибольничная ротавирусная инфекция у детей раннего возраста // Справочник врача общей практики. 2015. №8. С. 19-24.

- Михайлова Е. И., Филипенко Н. В. Биомаркеры воспалительных заболеваний кишечника // Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. 2011. №4. С. 61-65.

- Боровик Т. Э., Яцык Г. В., Намазова-Баранова Л. С., Звонкова Н. Г., Семенова Н. Н., Лукоянова О. Л.,.. Бушуева Т. В. Возможности использования лактоферрина человека в педиатрической практике // Вопросы современной педиатрии. 2014. Т. 13. №4. С. 12-19.

- Дмитриева Н. В., Клясова Г. А., Бакулина Н. В., Сухина М. А., Журавель С. В., Белоусова Е. А.,.. Самсонов А. А. Распространенность Clostridium difficile-ассоциированной диареи у госпитализированных больных (результаты российского проспективного многоцентрового исследования) // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2017. Т. 19. №4. С. 268-274.

- Velikova T. V., Altankova I. One-step card tests for fecal calprotectin and lactoferrin in patients with inflammatory bowel disease // Int J Biotechnol Recent Adv. 2018. V. 1. №1. P. 12-17.

- DOI: 10.18689/ijbr-1000103

- Reinhart K., Bauer M., Riedemann N. C., Hartog C. S. New approaches to sepsis: molecular diagnostics and biomarkers // Clinical microbiology reviews. 2012. V. 25. №4. P. 609-634.

- DOI: 10.1128/CMR.00016-12

- Menees S. B., Powell C., Kurlander J., Goel A., Chey W. D. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel disease in adults with IBS // American Journal of Gastroenterology. 2015. V. 110. №3. P. 444-454.

- DOI: 10.1038/ajg.2015.6