Практические потребности развития методологии анализа риска для заключительной стадии жизненного цикла

Автор: Бирюков Д.В., Ведерникова М.В., Ковальчук Д.В., Савкин М.Н., Самойлов А.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены радиологические, радиоэкологические и технические характеристики объектов и процессов, существенные для анализа риска на заключительных этапах жизненного цикла ядерно- и радиационно опасных объектов. Развита модель ранжирования объектов по потенциальной опасности на основе оценки комплексного показателя опасности. В её основу положена адаптированная к российским условиям методология, предложенная Управлением по выводу из эксплуатации таких объектов Великобритании. Подход учитывает как состояние инженерных конструкций объекта, так и характеристики радиоактивных веществ и материалов, находящихся в объекте. Продемонстрирована его работоспособность на большой совокупности объектов. Проведена оценка влияния неопределённостей исходных данных. Разработан методический подход сравнительного анализа риска и затрат при отнесении радиоактивных отходов к особым или удаляемым. Это позволило провести первичную регистрацию радиоактивных отходов и мест их размещения в рамках реализации основных положений федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подход в полной мере учитывает радиологические, радиоэкологические и экономические критериальные показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2012 г. № 1069. Предлагается расширить область применения обобщённого коллективного риска потенциального облучения на весь период проведения работ по обращению с накопленными радиоактивными отходами.

Ядерная и радиационная безопасность, ядерно- и радиационно опасный объект, вывод из эксплуатации, риск, ранжирование, комплексный показатель опасности, особые радиоактивные отходы, период потенциальной опасности, деградация защитных барьеров, сценарий обращения с отходами, обобщенный риск потенциального облучения

Короткий адрес: https://sciup.org/170170199

IDR: 170170199

Текст научной статьи Практические потребности развития методологии анализа риска для заключительной стадии жизненного цикла

Практическое развертывание работ по ядерному наследию, сопровождающееся развитием нормативно-правовой базы [1, 2], сделало актуальным ряд новых задач. Среди них инвентаризация ядерного наследия в форме исчерпывающего перечня объектов наследия (ядерно- и радиационно опасных объектов – ЯРОО), их ранжирование по потенциальной опасности и сравнение различных вариантов реализации завершающей стадии жизненного цикла объектов путём сопоставления затрат и рисков. Определённый прогресс в этой области стал возможен благодаря выработке новых подходов и идей в сфере оценки потенциальной опасности и рисков [3]. Представляется важным рассмотрение этих подходов на предмет более широкого практического применения в работах по завершающим стадиям жизненного цикла объектов использования атомной энергии, которые, как правило, специфичны для конкретного объекта.

Оценивается, что примерно для двух тысяч объектов наследия в той или иной форме потребуется проведение оценок потенциальной опасности для задачи среднесрочного (10 лет) и долгосрочного (до 50 лет) планирования работ по выводу из эксплуатации. Примерно для 10% объектов, на которых уже ведутся работы, необходимо проводить мониторинг снижения потенциальной опасности [3].

Бирюков Д.В.* – мл. научн. сотр.; Ведерникова М.В. – мл. научн. сотр.; Ковальчук Д.В. – мл. научн. сотр.; Савкин М.Н. – ст. научн. сотр., к.т.н.; Самойлов А.А. – гл. специалист. ИБРАЭ РАН.

Кроме этого, для пунктов долговременного хранения и пунктов хранения особых радиоактивных отходов в рамках реализации работ по созданию Единой государственной системы по обращению с радиоактивными отходами (далее - РАО) требуется провести обоснование и оптимизацию работ по завершающей стадии их жизненного цикла, что также требует проведения оценок рисков.

Каждая из перечисленных выше задач требует комплексного анализа рисков, включая однозначную трактовку понятий радиационный риск и потенциальная опасность, области их применения, разработку приемлемых методических подходов и моделей риска, ориентированных на долгосрочный характер реализации работ по наследию.

Следует признать, что правовая база в отношении вывода из эксплуатации и обращения с отработавшим ядерным топливом находится на начальном этапе развития, и, следовательно, существуют дополнительные неопределённости в процессе принятия стратегических решений. Более определённая правовая ситуация сложилась в отношении обращения с РАО. Разделение РАО на удаляемые и особые РАО, введённое Федеральным законом [4], создало правовые предпосылки для оптимизации обращения с накопленными РАО с учётом специфики образования ядерного наследия и государственной ответственности в сфере обращения с РАО, включая их долгосрочное хранение и захоронение.

Количественные и качественные критерии категорирования РАО, установленные в постановлении Правительства Российской Федерации [5], по духу близки к принципам обоснования и оптимизации рисков и затрат при выборе оптимального варианта обращения с РАО, но также требуют развития методологической базы.

В настоящей статье рассмотрены результаты применения подходов и моделей оценки риска при решении различных задач радиационной безопасности, включая ранжирование ЯРОО по потенциальной опасности на заключительной стадии жизненного цикла (далее -ЗСЖЦ) и обоснование принятия решения об отнесении РАО к особым РАО.

Методические подходы к выбору показателей риска и опасности

Анализ риска в задачах радиационной безопасности условно можно разделить на два направления: технологическое - вероятностный анализ безопасности (ВАБ) при эксплуатации объекта использования атомной энергии (далее - ОИАЭ), и радиологическое, которое, как правило, ограничивается сравнением оцененных показателей индивидуального пожизненного риска с установленными нормативными ограничениями.

В зависимости от поставленных целей и требований регулирующими органами и эксплуатирующими организациями применяются различные подходы к оценке уровней потенциальной опасности и риска на ЯРОО (табл. 1).

Часть из приведённых в табл. 1 подходов применяется для оценки радиационного риска для здоровья персонала или населения вследствие состоявшегося облучения. Другие подходы применяются в связи с требованиями федеральных норм и правил при проектировании и обосновании безопасности ядерных установок на основе накопленного многолетнего опыта эксплуатации прототипов. Здесь результатом анализа является оценка частоты повреждений активной зоны (ВАБ-1), или вероятности аварийных выбросов различной интенсивности (ВАБ-2), или вероятности облучения населения сверх установленных нормативов (ВАБ-3). Общее целевое назначение указанных подходов заключается в методическом обеспечении принципов нормирования и оптимизации радиационной защиты.

Таблица 1 Применяемые подходы к ранжированию радиационных источников по потенциальной опасности

|

Направление |

Подход |

Критериальный показатель |

Число рангов |

Назначение |

|

Вероятностный анализ безопасности (ВАБ-1, ВАБ-2, ВАБ-3) [6] |

Анализ частоты инициирующих событий и последствий |

Режимы эксплуатации реакторной установки |

- |

Обоснование и экспертиза безопасности АЭС, включая риски проектных и запроектных аварий |

|

Детерминистский анализ безопасности (ДАБ) [7] |

Численное моделирование аварийных режимов для постулируемых проектом исходных событий |

Аварийные пределы повреждения ядерной установки |

- |

Обоснование безопасности проектируемых и эксплуатируемых ЯРОО |

|

Регулирование безопасности и сохранности ЗРнИ* [8, 9] |

Концепция «опасного» источника |

A/D** |

5 |

Безопасность и сохранность ЗРнИ, физическая защита ОИАЭ |

|

Единая система контроля и учёта доз (ЕСКИД) [10] |

Иерархическая система контроля и учёта индивидуальных доз облучения персонала, населения и пациентов от всех источников |

Категория облучаемых и условия облучения |

4 |

Организация контроля и учёта доз на федеральном, региональном и ведомственном уровнях |

|

Радиационногигиеническая паспортизация [11] |

Иерархическая схема сбора, хранения и ежегодной отчётности об источниках и облучении персонала и населения |

Индивидуальная и коллективная доза в субъектах Федерации и на ОИАЭ |

7 – для персонала ОИАЭ |

Санитарный надзор за обеспечением радиационной безопасности |

|

Категорирование ЯРОО по потенциальной опасности [12] |

Масштаб возможного радиационного воздействия на персонал и население |

Площадь распространения радиоактивных выбросов и сбросов для запроектной аварии |

4 |

Зонирование территории вокруг ЯРОО. Противоаварийное планирование |

|

Отраслевая система оценки риска «АРМИР» [13] |

Международные модели риска онкологических заболеваний для персонала ЯРОО |

Избыточный абсолютный риск |

3 |

Формирование групп радиационного риска персонала ГК «Росатом» |

*) ЗРнИ – закрытый радионуклидный источник.

**) A/D – отношение активности источника A к значению «опасной» активности источника D, которая может приводить к возникновению серьезных детерминированных эффектов при потере контроля над источником.

Для решения задач обеспечения радиационной безопасности объекта на ЗСЖЦ указанные подходы вряд ли применимы. Во-первых, регулирующая нормативно-методическая база находится только в стадии становления. Во-вторых, проекты по выводу из эксплуатации по большинству объектов не разработаны. В-третьих, длительные этапы ЗСЖЦ требуют рассмотрения эволюции объекта с точки зрения изменения потенциальной опасности. Следовательно, текущий этап может быть охарактеризован как этап принятия стратегических решений, и анализ риска должен быть направлен, в первую очередь, на реализацию принципа обоснования [14].

Существенное значение в сравнительных разумных оценках потенциальной опасности ЯРОО и альтернативных технологических вариантов ЗСЖЦ играют методы экспертной оценки радиационной опасности в балльном или монетарном выражении. К ним относятся многокритериальная оценка приоритетности объектов [15] и оценка на основе аппроксимированного риска [16]. Ограничение применения первого метода связано с тем, что он применим только для однотипных объектов.

Несмотря на то, что второй метод достаточно универсален, он также имеет свои недостатки. Так, стоит отметить проблему подготовки и верификации исходных данных для проведения оценки.

Подход, разработанный Управлением по выводу из эксплуатации Великобритании [17, 18], отличается достаточной универсальностью и предусматривает расчёт безразмерного комплексного показателя опасности для населения и окружающей среды для целей оценки эффективности и мониторинга ведущихся работ. Основные принципы этого метода применялись для приоритизации работ в рамках Стратегического мастер-плана по утилизации выведенных из эксплуатации объектов атомного флота [19].

При проведении оценок используется комплексный показатель опасности (далее – КП), который рассчитывается на основе:

-

- активности радиоактивных материалов и веществ, которые находятся на рассматриваемом объекте;

-

- способности материалов, содержащих радионуклиды, в различных агрегатных состояниях к распространению в окружающей среде;

-

- интенсивности (частоты) необходимого контроля состояния материалов или объекта;

-

- уровня неопределённости свойств радиоактивных и иных материалов и веществ, содержащихся в объекте путём сопоставления качественных характеристик материалов;

-

- состояния барьеров безопасности путём сопоставления качественных характеристик барьеров безопасности объекта и готовности к работам по их восстановлению (усилению).

Расчёт КП объекта в целом или его части осуществляется по формуле, которая учитывает две группы факторов:

КП = АС х ^ ^рI Х( ИО х ино ) , (1)

где АС , A i , P i , СП - параметры, учитывающие гипотетическую (потенциальную) радиологическую опасность имеющихся в составе объекта радиоактивных веществ и материалов, а ИО и ИНО – параметры, характеризующие его техническое состояние; АС – параметр, характеризующий агрегатное состояние материалов, содержащих радионуклиды, изменяется в диапазоне от 10-6 до 1. Наиболее опасными считаются те состояния, при которых распространение веществ более вероятно (газы, жидкости, мелкодисперсные порошки), а контроль протекающих процессов сложнее; A i (ТБк) - активности отдельных радионуклидов; P i (Бк-1) - относительные потенциалы радиологической опасности радионуклидов, определённые с учётом возможных сценариев облучения персонала и населения, характеризующие относительную опасность различных радионуклидов равной активности; СП – параметр характеризует время, в течение которого радиоактивный материал можно оставить без наблюдения и других вмешательств, при этом сохраняя уверенность, что безопасность объекта будет обеспечена. Изменяется в диапазоне от 1 до 105.

Параметр ИО , называемый также «идентификатор объекта», характеризует состояние объекта, включая состояние барьеров безопасности, изменяется в диапазоне от 2 до 100. Более опасное состояние характеризуется б о льшим значением параметра.

Параметр ИНО характеризует уровень неопределённостей данных об имеющихся в объекте материалах, в том числе содержащих радионуклиды. Его расчёт осуществляется аналогично параметру ИО .

Характерные значения КП лежат в широком диапазоне – от 104 до 1025. Отметим некоторые характерные примеры значений показателей и соответствующих им объектов (табл. 2).

Таблица 2

Примеры ранжирования объектов по значению комплексного показателя опасности

|

№ |

Значение комплексного показателя |

Объект |

|

1 |

104 |

Пункт временного хранения РАО, расположенный на промышленной площадке (при наличии систем физической зашиты и системы контроля радиационной обстановки), содержащий упаковки РАО, приведённых в соответствие с критериями приемлемости объёмом 10 м3. |

|

2 |

1015 |

Радиоактивно загрязнённое здание или сооружение, не использующееся по целевому назначению вследствие физического износа. |

|

3 |

1025 |

Не изолированный от окружающей среды приповерхностный водоём-хранилище ЖРО с активностью 1018 Бк. |

Анализ предложенного метода выявил необходимость его адаптации к российским реалиям, а именно, в конкретизации значений ИО и идентификатора неопределённости отходов (ИНО), и в приведении относительного потенциала радиологической опасности в его соответствие с отечественной нормативной базой в области радиационной безопасности.

Отметим некоторые допущения и ограничения для применения адаптированного метода для оценки потенциальной опасности объектов:

-

- для действующих ядерных установок и радиационных источников начальная оценка потенциальной опасности производится для состояния объекта в режиме окончательного останова;

-

- метод не рассматривает потенциальную опасность ЯРОО за счёт возможного возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР);

-

- метод предназначен для характеристики собственно объекта. По этой причине он не учитывает наличие, количество и условия жизнедеятельности проживания населения в районе размещения объекта.

Работоспособность метода подтверждена результатами его апробации в рамках подготовки предложений для включения приоритетных объектов в долгосрочную программу по обеспечению ЯРБ [3, 20]. Дополнительно методика была апробирована на объектах ФГУП ФЯО «ГХК» при участии специалистов организации.

Метод расчёта КП опасности относится к детерминистским подходам, то есть, задавая в формуле (1) исходные параметры, выполняется точечная оценка уровня ядерной или радиационной опасности, приоритета объекта и т.д. Очевидно, что неопределённость исходных данных может сказаться на результатах ранжирования, если при сравнении распределений КП будет выявлена статистическая тождественность сравниваемых объектов и, следовательно, поставлена под сомнение приоритетность одного объекта над другим.

Для оценки влияния неопределённостей исходных данных был использован математический аппарат анализа чувствительности и оценки неопределённости [21].

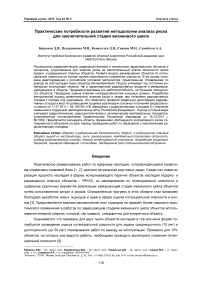

Расчёты коэффициентов чувствительности и оценка неопределённости проводились с использованием метода Монте-Карло. При этом для всех входных параметров в качестве функции распределения было выбрано распределение Гаусса с относительным стандартным отклонением равным 10% (ИО, ИНО и А i ) (табл. 3).

Таблица 3

Исходные данные и результаты расчётов комплексных показателей (КП) для четырёх условных объектов

|

Объект |

Исходные данные |

КП Д – детерминистический подход |

КП С – статистический подход |

|

|

среднее значение |

наиболее вероятное |

|||

|

Объект А |

Открытый водоём-хранилище Основные р/н: 90Sr, 137Cs |

1,74·1022 |

1,97·1022 |

1,25·1022 |

|

Объект Б |

Открытый водоём-хранилище Основные р/н: 60Co, 137Cs, 241Am |

2,78·1013 |

3,25·1013 |

2,00·1013 |

|

Объект В |

Открытый водоём-хранилище Основные р/н: 239Pu, 241Am |

7,40·1016 |

8,41·1016 |

5,06·1016 |

|

Объект Г |

Сооружение, проектный срок исчерпан, строительные конструкции в неудовлетворительном состоянии, локальные загрязнения р/н 235U, 238U |

6,48·1015 |

7,35·1015 |

4,36·1015 |

Кратко сформулируем основные результаты проведённого анализа:

-

- ранжирование объектов ярко выражено – их доверительные интервалы не пересекаются (см. рис. 1);

-

- параметры ИНО и ИО превалирует над другими и суммарно определяют более 90% всей погрешности расчёта. Следовательно для уменьшения неопределённости расчёта КП C необходимо в первую очередь уменьшить неопределённости параметров ИО и ИНО.

Рис. 1. Плотности распределения комплексных показателей (КП).

Разработанный метод предназначен для широкого применения в задачах ранжирования и определения приоритетности в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Апробация метода показала его работоспособность на большой совокупности разнородных объектов и адекватность проведённых расчётов.

Вопросы чувствительности и оценки погрешностей результата расчёта к входным параметрам в проблеме ранжирования должны стать предметом будущего исследования.

Расчёт обобщённого риска потенциального облучения при обосновании отнесения РАО к особым

В последнее десятилетие была сформирована система нормативных и организационных документов, призванная упорядочить обращение с РАО, включая их захоронение. К их числу относятся санитарные правила ОСПОРБ-99/2010 с изменениями от 16.09.2013 г. [12], федеральные правила [22, 23], приказы Госкорпорации «Росатом» и Минприроды России. Действующие федеральные и санитарные нормы и правила ориентированы на стандартный цикл обращения с удаляемыми РАО, включающий предварительную обработку, переработку, конди- ционирование, хранение и захоронение.

Введённые Федеральным законом и постановлением Правительства России категория особых РАО и критерии отнесения к ним создали правовые предпосылки для эффективного решения проблем ядерного наследия [4, 5]. Обращение с особыми РАО заключается в обустройстве или реконструкции барьеров безопасности, изолирующих РАО от окружающей среды, направленных на перевод объекта размещения РАО в пункт консервации или пункт захоронения РАО (ст. 24 190-ФЗ [4]).

Подробно методические подходы к расчёту критериальных показателей приведены в Пособии [24]. В настоящей статье обсуждается только один из критериев отнесения РАО к особым РАО: «…коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной опасности РАО и риск потенциального облучения, связанные с удалением РАО, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением РАО в месте их нахождения» [5]. Алгоритмически это условие можно записать в виде:

удРАО ( )> осРАО ( )

удРАО( )> осРАО (ту где SydPA0(T) и SocPAO(T) - коллективные эффективные дозы облучения за весь период потенциальной опасности РАО (T) при удалении РАО и при захоронении РАО в месте их нахождения соответственно; RydPA0(T) и RocPAO(T) - риски потенциального облучения при удалении РАО и при захоронении РАО в месте их нахождения соответственно.

Величины коллективной эффективной дозы облучения на основе данных контроля и учёта индивидуальных доз персонала и населения сравнительно надёжно оцениваются на основе существующего опыта проведения работ, а также с помощью имеющихся методик оценок доз облучения персонала и населения.

Более сложная ситуация с оценкой риска потенциального облучения. Понятие потенциального облучения как специфического случая, требующего своего рассмотрения в системе радиационной защиты, было введено в Рекомендациях МКРЗ 1991 г. и развернуто в виде концептуального подхода и практических приложений в Публикациях 64 и 93 [25-27]. Область применения потенциального облучения относилась к практической деятельности (нормальной эксплуатации источника) и к облучению, которое может случиться при различных сценариях развития радиационной аварии и, вероятно, должно быть предотвращено или купировано защитными мероприятиями. Конкретное численное ограничение потенциального облучения было введено в Рекомендациях МКРЗ 2007 г. и Международных нормах радиационной безопасности только применительно к ситуации планируемого облучения [8]. Ограничение было достаточно оперативно закреплено в [14] установлением граничных значений годового обобщённого риска потенциального облучения (ОРПО) для персонала - 2-10-4 год-1 и для населения - 1-10-5 год'1. Указанные уровни являются аналогом граничной дозы (дозовой квоты). И граничная доза, и граничный риск применяются как стартовое значение для оптимизации радиационной защиты.

Назначение критериев отнесения к особым РАО иное. Оно направлено на реализацию принципа обоснования вида деятельности за весь период потенциальной опасности РАО. Это означает, что требуется рассчитывать ожидаемый коллективный риск потенциального облучения для персонала и населения. Для целей обоснования отнесения РАО к особым РАО в качестве оценки риска потенциального облучения принимается «обобщённый риск» - произведение вероятности события, приводящего к облучению, и вероятности смерти, связанной с облучением (ОРПО), т.е. величина, пропорциональная дозе облучения. Таким образом, оценка ОРПО ( R ) проводится по формуле:

R = k^ t (P fS t ) , (3)

где P i - вероятность i -аварии, приводящей к дополнительному облучению; к - усредненная величина коэффициента риска, равная 0,05 Зв-1 [15]; Si- - коллективная эффективная доза облучения в случае i -аварии.

При расчёте коллективного ОРПО принимался следующий подход:

-

- причинами потенциального облучения могут быть внешние воздействия на объект, вследствие природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций, а также технологические аварии на этапах обращения с РАО;

-

- для длительных этапов эксплуатации пунктов консервации РАО и пункта захоронения РАО (сотни лет) в соответствии с международными нормами предлагается к ситуациям потенциального облучения относить события, которые происходят с вероятностью 1 раз в 100 лет и ниже (менее 10-2 год-1). Более частые аварийные события и облучение от них должны рассматриваться в рамках планируемого облучения. Аварии с вероятностью от 10-4 год-1 до 10-2 год-1 относятся к проектным авариям; от 10-6 год-1 до 10-4 год-1 - к гипотетическим авариям;

менее 10-6 год-1 можно не принимать во внимание при оценке ОРПО.

Неопределённости долгосрочных оценок ОРПО весьма велики. МКРЗ полагает, что относиться к прогнозным оценкам коллективных доз и рисков на сотни лет следует скорее как к индикаторам оптимизации защиты для принятой схемы захоронения, а не точной мере радиологического и радиоэкологического вреда человеку и окружающей среде. Критерии, утверждённые [5], не в полной мере соответствует рекомендациям МКРЗ. Разработанный подход оценки коллективного обобщённого риска нуждается в дополнительном концептуальном и нормативном закреплении в федеральных санитарных нормах и правилах. Основанием для этого может служить рекомендация МКРЗ по использованию дозовой матрицы в задачах оптимизации радиационной защиты [28]. Анализ матрицы рисков потенциального облучения в задачах обоснования и оптимизации является логичным и оправданным для длительных технологий обращения с РАО.

С учётом научного горизонта прогноза предложено ввести ограничение на период времени (расчётный период), для которого проводятся оценки коллективных эффективных доз, рисков потенциального облучения, когда период потенциальной опасности РАО превышает 1000 лет. Длительность расчётного периода для РАО, содержащих долгоживущие техногенные радионуклиды, устанавливается равной 1000 лет, для содержащих природные радионуклиды -300 лет. Данное ограничение связано с тем, что за этот расчётный период произойдет радиоак- тивный распад всех короткоживущих радионуклидов. Кроме этого, в рамках эксплуатации пункта консервации станет возможно доказательство нахождения долгоживущих радионуклидов с низкой миграционной способностью (238U, 239Pu и др.) в ограниченном ореоле; точное определение параметров миграции иных долгоживущих радионуклидов, в том числе 14C и 36Cl; определение надёжности инженерных и естественных барьеров пункта консервации (захоронения) РАО.

Расчётный период в этом случае рассматривается как максимальный срок, в течение которого пункт консервации будет переведён в пункт захоронения, т. е. в дальнейшем должно выполняться условие на индивидуальную дозу облучения населения - менее 10 мкЗв/год [12].

Обсуждение результатов

В рамках проведённой первичной регистрации РАО рядом организаций были подготовлены 72 обоснования отнесения РАО к особым, в которых проводился анализ возможных аварийных ситуаций при проведении работ по двум сценариям обращения с РАО: удаление и захоронение в месте их нахождения. Результаты данного анализа для двух объектов представлены в табл. 4.

Таблица 4 Коллективные обобщённые риски потенциального облучения (ОРПО) для персонала и населения

|

Удаление РАО |

Коллективный ОРПО, год-1 |

Захоронение РАО в месте их нахождения |

Коллективный ОРПО, год-1 |

|

Объект Г, объём РАО 8,9 тыс. м3 |

|||

|

Проведение работ по извлечению РАО, погрузке и транспортировке к пункту захоронения РАО |

более 3,1·10-3 |

Проведение работ по созданию дополнительных барьеров безопасности |

менее 10-6 |

|

Объект В, пункт хранения жидких РАО |

|||

|

Проведение работ по извлечению РАО, погрузке и транспортировке к пункту захоронения РАО, ОРПО персонала |

2,27∙10-2 |

Проведение работ по созданию дополнительных барьеров безопасности, ОРПО персонала |

менее 10-6 |

|

При прохождении смерча через акваторию водоёма при проведении работ, ОРПО населения |

1,2∙10-4 |

При прохождении смерча через акваторию водоёма при проведении работ, ОРПО населения |

1,7∙10-5 |

Следует отметить, что для большинства пунктов хранения РАО аварии на объекте не приведут к превышению уровня пренебрежимо малого риска, установленного в НРБ-99/2009, при этом все объекты не приводят к превышениям значений граничного риска облучения населения. Для большинства пунктов хранения твёрдых РАО анализ возможных аварий природного происхождения (землетрясение, вынос радиоактивной пыли в результате сильной засухи, наводнение и т.д.) не привёл к значениям ОРПО для персонала и населения более 10-6. При переводе объектов в пункты захоронения работы в основном проводятся без вскрытия барьеров безопасности, в то время как при извлечении РАО работы зачастую занимают большее время и проводятся при частичном либо полном вскрытии барьеров безопасности, что приводит к созданию дополнительных рисков потенциального облучения персонала и населения. Кроме этого, транспортировка РАО в централизованный пункт захоронения за пределы промышленной пло- щадки предприятия по дорогам общего пользования приводит к высоким рискам потенциального облучения персонала и возможному дополнительному облучению населения.

Завершение проводимых и планируемых работ по консервации пунктов хранения позволит исключить из рассмотрения риски, связанные с внешними воздействиями на объект, приводящие к дополнительному облучению населения, сверх пренебрежимо малого риска (консервация водоёмов-хранилищ жидких РАО ФГУП «ПО «Маяк»). Сравнение коллективных ОРПО предназначено исключительно для реализации принципа обоснования варианта деятельности – захоронения РАО.

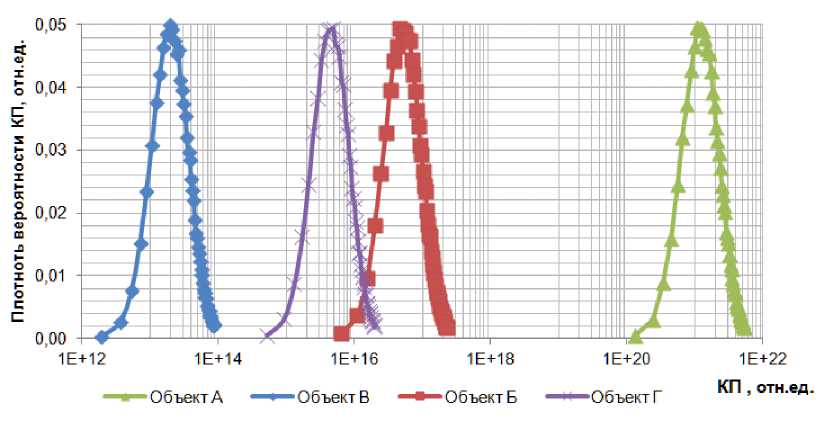

При проведении работ по альтернативным вариантам обращения с РАО был проведён анализ изменения КП, вычисленных на основе метода, представленного выше. В качестве примера оценка была проведена для Объекта А (рис. 2).

Рис. 2. Изменение комплексных показателей (КП) для альтернативных вариантов обращения с РАО, размещенных в Объекте А.

Из рисунка видно, значения КП отражают только состояние пункта хранения и не учитывают риски, связанные с обращением с извлекаемыми РАО при их транспортировке, переработке и т.д. Отметим, что данные риски (см. табл. 4) вносят основной вклад в значение рисков потенциального облучения при проведении работ по удалению РАО. Таким образом, методика оценки КП не должна являться единственным механизмом при решении задачи обоснования выбора способа вывода из эксплуатации пункта хранения РАО и должна быть дополнена оценкой рисков, обусловленных обращением с извлекаемыми РАО.

Заключение

Адаптированная методика расчёта комплексного показателя опасности Управления по выводу из эксплуатации Великобритании предлагается для широкого применения в задачах инвентаризации, ранжирования и определения приоритетности включения объектов ядерного наследия в федеральные и ведомственные программы ядерной и радиационной безопасности.

Методика показала свою работоспособность в рамках формирования предложений для включения приоритетных объектов в долгосрочную программу по обеспечению ЯРБ на 20162030 гг. Однако вопросы чувствительности и оценки неопределённости результатов расчёта к входным параметрам в проблеме ранжирования требуют дополнительного исследования.

Предложенный подход к оценке коллективного риска потенциального облучения персонала и населения соответствует установленным Правительством России критериям отнесения РАО к особым, но нуждается в нормативном закреплении в федеральных санитарных нормах и правилах. Основанием для этого может служить рекомендация МКРЗ по использованию дозовой матрицы в задачах оптимизации радиационной защиты. Анализ матрицы рисков потенциального облучения в задачах обоснования и оптимизации является логичным и оправданным для длительных технологий обращения с РАО.

Список литературы Практические потребности развития методологии анализа риска для заключительной стадии жизненного цикла

- Проблемы ядерного наследия и пути их решения/Под общей ред. Е.В. Евстратова, А.М. Агапова, Н.П. Лаверова, Л.А. Большова, И.И. Линге. М: Энергопроманалитика, 2012. 356 с.

- Проблемы ядерного наследия и пути их решения. Развитие системы обращения с радиоактивными отходами в России/Под общей ред. Л.А. Большова, О.В. Крюкова, Н.П. Лаверова, И.И. Линге. М: Энергопроманалитика, 2013. 392 с.

- Абрамов А.А., Дорофеев А.Н., Комаров Е.А., Кудрявцев Е.Г., Большов Л.А., Линге И.И., Абалкина И.Л., Бирюков Д.В., Ведерникова М.В., Хамаза А.А., Шарафутдинов Р.Б., Бочкарев В.В. К вопросу оценки обьёма ядерного наследия в атомной промышленности и на иных объектах мирного использования атомной энергии в России//Ядерная и радиационная безопасность. 2014. № 3. C. 1-11.

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//Российская газета. 15 июля 2011 г.

- Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069 «О критериях отнесения твёрдых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»//Российская газета. 29 октября 2012 г.

- Серия изданий по безопасности № NS-G-1.2. Оценка безопасности и независимая проверка для атомных электростанций. Вена: МАГАТЭ, 2004.

- IAEA Safety Standards Series No. SSG-2. Deterministic safety analysis for nuclear power plants. Vienna: IAEA, 2009.

- IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.9. Categorization of radioactive sources. Vienna: IAEA, 2005.

- РБ-042-07. Методика категорирования закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной опасности. М.: Ростехнадзор, 2007.

- Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 718 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учёта индивидуальных доз облучения граждан»//Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=147391).

- Постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий»//Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165529/).

- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). М.: Роспотребнадзор, 2010.

- Иванов В.К., Корело А.М., Панфилов А.П., Райков С.В. АРМИР: система оптимизации радиологической защиты персонала. М: Перо, 2014. 302 с.

- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). М.: Минздрав России, 2009. 70 с.

- Пронкин Н.С., Шарафутдинов Р.Б., Ковалевич О.М., Сметник А.А., Левин А.Г., Кабакчи С.А., Масанов О.Л. Классификация водоёмов-хранилищ жидких радиоактивных отходов по опасности//Атомная энергия. 2003. Т. 94, Вып. 6. С. 449-457.

- Бирюков Д.В., Дорогов В.И., Спивак Т.А., Ковальчук Д.В. О ранжировании потенциальных источников радиационного риска//Вопросы радиационной безопасности. 2013. № 3. C. 44-48.

- UK Nuclear Decommissioning Authority Doc No EGPR02. NDA Prioritisation -Calculation of Safety and Environmental Detriment Scores. Rev. 6, April 2011.

- UK Nuclear Decommissioning Authority. Doc No EGPR02-WI01. Instruction for the Calculation of the Radiological Hazard Potential. Rev. 3, March 2010.

- Стратегический мастер-план утилизации и экологической реабилитации выведенных из эксплуатации объектов атомного флота и обеспечивающей инфраструктуры в Северо-западном регионе России/Под ред. А.А. Саркисова. 2007.

- Абалкина И.Л., Бирюков Д.В., Ведерникова М.В., Дорогов В.И., Илюшкин А.И., Иорданов А.С., Ковальчук Д.В., Линге И.И., Ободинский А.Н., Савкин М.Н., Самойлов А.А., Абрамов А.А., Дорофеев А.Н., Комаров Е.А., Линге Ин.И., Ковальчук А.А., Каманин А.Н., Куликов А.А., Иванова О.И., Косова О.Е., Лавров К.Н., Старкова М.В., Курындина Л.А., Бочкарев В.В., Хамаза А.А., Щадилов А.Е., Шарафутдинов Р.Б., Барчуков В.Г., Кочетков О.А. Инвентаризация ядерно-и радиационно опасных объектов: ожидаемые результаты и перспективы их использования. Препринт № IBRAE-2014-05. М.: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, 2014. 39 с.

- Усачев Л.Н., Бобков Ю.Г. Теория возмущений и планирование эксперимента в проблеме ядерных данных для реакторов. М: Атомиздат, 1980.

- НП 055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. М., 2004.

- НП 058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. М., 2004.

- Научно-техническое пособие по подготовке обосновывающих материалов для принятия решения об отнесении радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам. Версия 2.0/Под общей ред. И.И. Линге. М: Комтехпринт, 2014. 157 с.

- ICRP, 1991. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60 (Users Edition).

- ICRP, 1993. Protection from Potential Exposure -A Conceptual Framework. ICRP Publication 64. Ann. ICRP 23 (1).

- ICRP, 1997. Protection from Potential Exposures -Application to Selected Radiation Sources. ICRP Publication 76. Ann. ICRP 27 (2).

- ICRP, 2006. The Optimization of Radiological Protection -Broadening the Process. ICRP Publication 101b. Ann. ICRP 36 (3).