Практика формирования системы гражданской экспертизы в современной России

Автор: Сапрыка Виктор Александрович, Шаповалова Инна Сергеевна, Шмигирилова Лариса Николаевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема гражданского участия в управлении государством, раскрываются особенности формирования гражданского общества на региональном уровне.

Гражданское участие, гражданская экспертиза, социальные технологии, гражданское общество

Короткий адрес: https://sciup.org/170166738

IDR: 170166738

Текст научной статьи Практика формирования системы гражданской экспертизы в современной России

ШМИГИРИЛОВА Лариса

Г ражданское участие является одним из базовых элементов развития гражданского общества, в котором свобода ставится превыше всех ценностей и где особый упор делается на функцию саморегуляции отдельного человека, выступающего хранителем индивидуальных прав и свобод, защитником (гарантом) их от посягательства государства. Свободная и независимая личность – это центральная фигура гражданского общества.

Актуальность избранной темы исследования обусловлена, во-первых, тем, что политическая и социальная практика последних лет показала неполноту старых представлений о демократии и сегодня необходимо формулировать новые ориентиры общественного развития. На опыте России видно, что ни создания «демократических» политических институтов, ни изменения параметров экономической системы недостаточно для демократического развития общества. Сегодня становится все более ясным, что успех реформ и модернизации возможен, только если «придавать социокультурной составляющей общественных преобразований значение не меньшее, чем экономической»1.

Во-вторых, решение существующих в России на современном этапе социально-экономических проблем возможно только при условии осуществления тесного партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом. Только совместная работа трех секторов позволяет всесторонне оценивать острые ситуации и находить резервы для их решения. В свою очередь, для государства отсутствие обратной связи в системе государственного управления не только ставит под угрозу выполнение конкретных социально значимых задач, но и способствует развитию конфликта между государством и обществом, государственными служащими и гражданами, что может привести к масштабным социальным катаклизмам.

В-третьих, в настоящее время в российской правовой науке ощущается недостаточность исследований, посвященных вопросам правового статуса институтов общественного контроля при органах государственной власти.

Современная социологическая и политическая наука выделяет такие формы гражданского участия, как гражданский форум, публичные слушания, законодательная инициатива граждан, граж- данское лоббирование, гражданский контроль, общественные советы и т.д.

Одной из новых, малоизученных форм такого участия является также гражданская экспертиза, определяющая проблемные контуры настоящего исследования. Отметим, что, несмотря на достаточно частое употребление данного термина в современной науке и публицистике, вопросы его тематического наполнения, а также технологии практического внедрения в процесс управления обществом остаются открытыми. Зачастую мы можем столкнуться с картиной, когда понятие гражданской экспертизы вводится лишь на уровне определения – детальное рассмотрение данной формы либо указания на конкретные нормативные акты, регламентирующие возможность участия граждан в управлении делами государства, отсутствуют.

Между тем, значение гражданской экспертизы определяется несколькими факторами.

-

1. Гражданская экспертиза по своей сути носит социальный характер. Несмотря на то что гражданская экспертиза может проводится по любым темам и проектам, она в первую очередь оценивает социальные факторы и последствия принимаемых решений, а также использует социальные механизмы участия граждан в общественном управлении.

-

2. Гражданская экспертиза является инструментом лоббирования интересов отдельных общественных групп. Сегодня в России лобби общественных интересов развито очень слабо. Различные организации берут на себя функции по агрегированию и выражению интересов отдельных социальных групп.

-

3. Гражданская экспертиза служит средством формирования гражданской активности. В результате, гражданская экспертиза – это технология институционализации форм работы третьего сектора по формированию и учету общественного мнения в управленческой практике.

-

4. Гражданская экспертиза формирует внешнюю независимую оценку социальных результатов управленческих решений.

Становясь элементом процесса принятия управленческого решения, гражданская экспертиза требует своего специального изучения с позиций как пользователя экспертной информации (органа/лица, принимающего решения), так и исполнителя работ по гражданской экспертизе (эксперта).

Если говорить о применении гражданской экспертизы в региональном управлении, принципиальным вопросом становится определение понятия социального эффекта. Гражданская экспертиза направлена на определение социальных результатов (эффектов) управленческих решений разного уровня и масштаба на разных стадиях управленческого цикла и причинноследственных связей, лежащих в их основе. В этом качестве специфика гражданской экспертизы определяется особенностями конкретной области управления, связанной с социальным развитием.

В качестве ключевых участников процесса проведения гражданской экспертизы следует рассматривать экспертов. Именно их деятельность приводит к получению новой информации об объекте экспертизы и возможности осуществления последующих управленческих действий. На этом основании именно они получают статус субъектов экспертных оценок. В самом широком понимании эксперт – это квалифицированный специалист в определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы.

Исследования в данной области, проведенные в Центральном регионе РФ, показали, что и население, и представители власти, и эксперты в качестве возможных экспертов в оценке регионального управления видят «общественные объединения», «ученых-экспертов» и «любого гражданина» (см. табл. 1)1.

Однако, как показывает практика, далеко не все государственные и муниципальные органы заинтересованы в работе с вышеназванными потенциальными участниками гражданской экспертизы. Объяснение этому факту скрывается в повышенной объективности оценки деятельности органов власти вышеназванными экспертами. Более того, деятельность государственного аппарата в целом не удовлетворяет ни общественность, ни политическое руководство страны.

Это неоднократно подчеркивалось в

Акторы независимой оценки регионального управления

Таблица 1

|

Кто, прежде всего, должен осуществлять независимую оценку регионального управления? |

Население, % |

Представители власти, % |

Эксперты, % |

|

Любой гражданин |

21,13 |

32,56 |

37,18 |

|

Общественные объединения |

77,46 |

44,19 |

51,28 |

|

Депутаты |

8,45 |

4,65 |

3,85 |

|

Политические партии |

9,86 |

5,43 |

6,41 |

|

СМИ |

15,49 |

18,60 |

14,10 |

|

Эксперты-ученые |

38,03 |

47,29 |

57,69 |

|

Затрудняюсь ответить |

1,41 |

10,85 |

1,28 |

|

Не ответили |

1,41 |

0,78 |

1,28 |

посланиях президента РФ Федеральному Собранию РФ. Один из наиболее действенных факторов улучшения работы государственных и региональных управленческих структур – контроль со стороны общественных структур, гражданского сообщества, разумеется, при условии, что он осуществляется компетентно и ответственно. Активное развитие «экспертных навыков» дает возможность влиять на политику власти и шире – на общественный дискурс. В этой ситуации экспертное общество оказывается едва ли не единственным институтом, способным продвигать ценности, отстаивать демократические принципы и соблюдение прав человека.

Особое место в проведении гражданской экспертизы отводится региональным общественным объединениям и организациям, поскольку они изначально готовы к самым разнообразным видам конструктивного сотрудничества и взаимодействия с властными структурами (готовность к участию, согласно опросу, – 76,06%). Общественные организации, например, могут проводить гражданскую экспертизу в области защиты прав человека, проектов, влияющих на качество жизни населения города/поселения, сохранения городской среды, социально-психологического климата в коллективе и условий труда и т.д.

Однако, как показали результаты проведенного социологического исследования, большинству членов общественных организаций (более 60%) не приходилось участвовать в проведении гражданской экспертизы по таким направлениям, как экспертиза областных законопроектов (69,01%), экспертиза проектов решений, принимаемых государственными (муниципальными) органами (61,97%), экспертиза проектов региональных (муниципальных) программ (60,56%), экспертиза кадровых решений (69,01%).

Следующим важным аспектом настоящей работы является выявление социокультурных, организационных и т.п. барьеров, стоящих на пути внедрения гражданской экспертизы в практику антикризисного управления. Их можно условно разбить на 3 группы.

Во-первых, это проблема взаимодействия гражданского общества и государственных структур. Усиление позиции общественных организаций, сотрудничество властей всех уровней с общественными экспертами, информационнокоммуникативное обеспечение гражданской экспертизы в условиях региона позволило бы расширить возможности последней, сделать ее значимым подспорьем, а не помехой государству в решении задач регионального управления. Так, произведенная диагностика развития практики гражданской экспертизы в Белгородской обл. дала возможность определить причины возникновения данной проблемы.

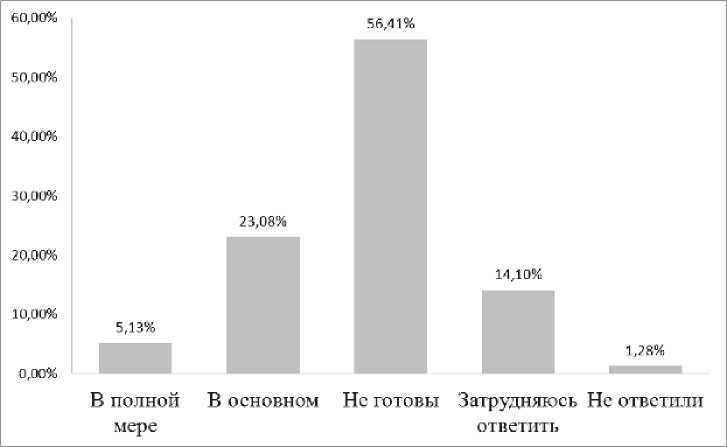

Социологический опрос показал, что практика гражданской экспертизы, с

Рисунок 1. Диагностика готовности населения к регулярному проведению гражданской экспертизы регионального управления

точки зрения респондентов, реализуется в недостаточной мере (47,89%). Основными причинами этого респонденты считают: отсутствие у общественности ясного представления о содержании гражданской экспертизы (40,85%); пассивность населения (35,21%); отсутствие традиций (22,54%).

Вторым серьезным барьером, затрудняющим гражданское участие в управлении регионом, является практически полное отсутствие сотрудничества представителей бизнеса с гражданами и их сообществами (речь идет именно о взаимовыгодной, а не о благотворительной деятельности). Это тем более актуально, что бизнес, наряду с социальной деятельностью государства и гражданским обществом, является одной из равнодействующих социальной политики любого государства. Часто упускается из виду, что антикризисные управленческие решения, принимаемые собственниками крупных и средних предприятий, влияют не только на внутреннюю, но и на внешнюю среду организации. Необходимым условием преодоления данного барьера является развитие социально ответственного бизнеса, причем не только на уровне регионов. Однако, в отличие от традиционного понимания, мы считаем, что речь здесь может идти не только о благотворительности предпринимателя, социальной защите им собственных сотрудников и т.д. Организация в лице субъекта управления должна быть готова удовлетворить вполне законную потребность гражданского актора в исследовании системы антикризисных мер, предпринятых бизнесменом, поскольку эти меры потенциально оказывают влияние на развитие региона в целом.

И, наконец, третьим, наиболее сложным препятствием, стоящим на пути внедрения гражданской экспертизы в практику управления, выступает все то, что напрямую связано с самим гражданином: условия его жизни, гражданская позиция, ответственность за свое социальноэкономическое обеспечение и защиту и т.п.

Нами был проведен опрос среди экспертного сообщества, который дал возможность проанализировать и сравнить готовность населения принимать участие в гражданской экспертизе регионального управления (см. рис. 1).

Согласно нашим данным, эксперты указывают на то, что только 5,13% населения готовы в полной мере к участию в регулярном проведении гражданской экспертизы регионального управления, 23,08% респондентов отметили, что население в основном готово к участию в регулярном проведении гражданской экспертизы регионального управления. Но большинство экспертов подчеркивают, что в население к этому не готово.

Кроме указанных проблемных компонентов в процессе внедрения практик гражданской экспертизы на территории России, эксперты отметили отсутствие традиций (22,54%), противодействие чиновников (21,13%). Но, на наш взгляд, ответ на вопрос о причине трудности внедрения гражданской экспертизы находится в следующих данных: 22,53% экспертов на вопрос о желании участвовать в гражданской экспертизе ответили отрицательно, а 81,69% из них не смогли указать причину отказа от инициативы. Отсутствие внутренней мотивации, гражданской позиции и внутреннего локуса ответственности у гражданской элиты в ряде областей и регионов приводит к невозможности внедрения какой бы то ни было перспективной социальной новации. И хотя 76,06% экспертов выразили готовность участвовать в экспертизе, 73,23% из них не имеют опыта подобного участия.

По данным исследования, по мнению экспертов, наиболее результативным и эффективным считается участие в работе представительных органов власти (45,07%) и создание общественных советов при органах исполнительной власти (42,25%). Эксперты также считают достаточно действенным участие в работе коллегий при исполнительных органах власти (22,54%), проведение общественных слушаний (26,76%), обсуждение проблем на заседаниях Общественной палаты (29,58%), организацию интернет-форумов с обсуждением проектов решений и нормативных актов (35,21%), обсуждение проектов решений в СМИ (28,17%). Наименее действенным в плане реализации целей гражданской экспертизы обозначен такой метод, как социологический мониторинг (16,90%).

Гражданская экспертиза как особая форма гражданского участия может и должна обеспечить каждому жителю региона возможность влияния на процессы разработки, принятия и реализации антикризисных управленческих решений, касающихся социально-экономического развития региона. Наряду с органами государственного контроля и исполнительной власти, данная экспертиза позволяет отследить возможные нарушения прав трудящихся, национального и международного законодательства, норм государственных стандартов и т.п., допущенных при разработке той или иной системы антикризисных мер. Эффективная работа гражданских экспертиз возможна исключительно на основе сотрудничества общественных организаций, властей всех уровней и представителей бизнеса.

Можно предположить, что «диалоговая площадка» между региональными властями и общественными организациями в большинстве случаев формальна, политизирована – такое взаимодействие чаще проявляется во время выборных кампаний, а не в социальной сфере; отмечаются недостаточность законодательной базы, бюрократические барьеры. Между тем, организация диалога предполагает четкое определение цели обсуждения, типа диалога, его участников, а также роли власти в данном диалоге – только организатор и посредник либо также участник и партнер.

В целом приходится констатировать, что в российской практике управления регионом достаточно часто результаты гражданской экспертизы не используются вообще или используются не в полной мере. Дальнейшее развитие экспертизы как способа повышения эффективности управленческих решений, основанных на ценностном подходе, на всех уровнях должно идти по пути совершенствования не только методических подходов к ее проведению, но и процедур использования полученных результатов.