Практика реализации концепции открытых инноваций в России: государственный, региональный и корпоративный уровни

Автор: Васина А.В., Киселева О.Н., Сысоева О.В.

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (123) т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Императивы нового времени бросают вызов традиционной инновационной системе в Российской Федерации, что вызывает необходимость в развитии концепции открытых инноваций. Цель статьи - анализ сравнительной характеристики реализации концепции открытых инноваций на государственном, региональном и корпоративном уровнях для выявления особенностей и барьеров, сдерживающих диффузию инноваций. Материалы и методы. Исследование проводилось на основе статистических сборников с целью определения уровня практического применения открытых инноваций на различных уровнях. С помощью метода иерархического анализа и метода k-средних произведена кластеризация субъектов Российской Федерации по трем стратам в зависимости от степени кооперационных связей. Результаты корреляционного анализа позволили определить факторы, влияющие на развитие открытых инноваций. Результаты исследования. Выявлена недостаточная поддержка реализации открытых инноваций на государственном и региональном уровнях, что негативно влияет на их результативность в корпоративном секторе. Определено, что открытые инновации в большей степени используются крупным бизнесом; однако организациями отмечается недостаток информации о разработках и трудности во взаимодействии с различными акторами. Данные выводы были продемонстрированы в анализе динамики регионов по использованию организациями научной кооперации. Выделены основные барьеры при реализации открытых инноваций. Обсуждение и заключение. Сформированы общие направления национального развития открытых инноваций, которые могут способствовать стимулированию увеличения количества участников и их интереса к инновационной деятельности, расширению территориальных и отраслевых границ, а также инициации новых решений в традиционных технологиях. Результаты исследования могут быть полезны: на государственном уровне - представителям органов власти при формировании новых программ и платформ поддержки инновационного развития; на региональном - органам местного самоуправления при определении стратегии инновационного развития регионов; на корпоративном - субъектам бизнеса, промышленности и науки для развития инновативности и усиления кооперации между ними.

Открытые инновации, региональная инновационная инфраструктура, российские регионы, процессы кооперации, кластеризация регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/147241530

IDR: 147241530 | УДК: 32:001.895 | DOI: 10.15507/2413-1407.123.031.202302.294-312

Текст научной статьи Практика реализации концепции открытых инноваций в России: государственный, региональный и корпоративный уровни

Original article

Implementing the Concept of Open Innovations in Russia: State, Regional and Corporate Level

A. V. Vasina, O. N. Kiseleva В , O. V. Sysoeva

Introduction. The recent imperatives challenge the conventional innovation system in Russia and initiate developing the concept of open innovations. The paper targets analyzing the comparative characteristics of the concept of open innovations to be implemented at three levels, federal, regional, and corporate one, to clarify features and barriers that hinder a diffusion of innovations.

Materials and Methods. The study has been performed employing statistics collections to analyze the degree of applying open innovations at various levels. Using the method of hierarchical analysis and the k-means method, we have clustered subjects in Russia into three strata depending on the power of cooperative ties. The results of the correlation analysis allowed us to clarify the factors influencing the development of open innovations.

Results. The conclusion has been derived about insufficiency in supporting an implementation of open innovations at the federal and regional levels that negatively affects their performance in the corporate sector. The open innovations are more frequently initiated in large business companies. However, organizations note a lack of information about inventions and difficulties to interact with various actors. These conclusions have been demonstrated while analyzing the dynamics of regions in terms of using a scientific cooperation by organizations. As a result, the authors identified the major barriers for implementing open innovations.

Discussion and Conclusion. General directions for the domestic development of open innovations have been formulated to contribute to stimulating a growth in the number of participants and their interest in innovations, expanding spatial and industry boundaries, as well as initiating new solutions in conventional technologies. The results of the study can be employed by authorities while making new programs and platforms to support an innovative development at the federal level; by local government when composing a strategy for innovative improvement of regions; by subjects of business, industry and science at the corporate level to advance innovation and strengthen their cooperation.

Введение. В реалиях нового времени для Российской Федерации особенно актуальной задачей является устойчивое экономическое развитие, основанное на производстве высококачественной продукции в целях ускорения импортозамещения. Безусловно, одним из важнейших факторов является активная инновационная деятельность, обеспечивающая конкурентную позицию как на мировом, так и на региональном рынках и высокий уровень благосостояния населения в результате непрерывных воспроизводственных процессов капитала на основе реализации достижений науки на практике, а также внедрения инновационных высокоэффективных технологий.

В настоящее время уровень инновационной деятельности в России значительно уступает уровню развитых стран. В частности, это подтверждают данные рейтинга Global Innovation Index (GII) 2021 (Российская Федерация занимает 45 место из 132)1. Анализ фактически достигнутых показателей реализации Стратегии инновационного развития на период до 2020 г. также демонстрирует, что запланированного «инновационного прорыва» не произошло2. В условиях санкционного давления данная реальность для экономики является неприемлемой, вследствие чего возникает острая необходимость поиска новых решений, реализация которых позволит значительно повысить объем и качество инновационных продуктов и технологий. Одним из таких направлений, находящихся в фокусе многочисленных современных научных изысканий, становится концепция открытых инноваций (ОИ), активно реализуемая инновационно-развитыми государствами. Данная концепция базируется на том, что новые решения в организации разрабатываются в процессе взаимодействия с различными субъектами, что в конечном итоге приводит к большему числу бенефициаров, которые получают эффект в виде достижения конкурентных преимуществ, финансовой выгоды или удовлетворения качественных запросов потребителей к продукции. Безусловно, применение концепции ОИ не является универсальной «формулой успеха» для всех инновационно-активных предприятий, однако присущие ей преимущества ориентируют на необходимость развития ее прикладного характера и продвижения в различных проектах.

Развитие концепции ОИ в России обусловлено объективными потребностями реального сектора в сокращении стоимости и сроков разработки инновационной продукции, а также обеспечения вариативности направлений ее разработки. Филиация инновационной системы к ОИ позволяет расширить географию научных разработок и обмен среди различных секторов экономики и отдельных территорий, сократить разрыв между инновационно отсталыми регионами и регионами-лидерами, что положительно скажется на интенсификации инновационных процессов в России [1].

На текущий момент времени хозяйствующие субъекты демонстрируют невысокий уровень вовлеченности в процесс ОИ, однако утверждение, что в России совершенно не используются методы и инструменты рассматриваемой концепции будет неверным. Так, императивы процессов развития в системе диктуют необходимость изучения ее базовых параметров, позволяющих более детально рассмотреть фронт для последующих изменений. Постановка вопроса о первоочередности исследования текущего состояния применения открытых инноваций в России определяет цель данной статьи – анализ практики

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 2. 2023 ^^ реализации концепции открытых инноваций в России на основе государственного, регионального и корпоративного уровней, выявление ключевых барьеров, препятствующих аккомодации открытых инноваций и формирование общих рекомендаций по их преодолению.

Обзор литературы. Теория ОИ берет свое начало в 1999 г. и продолжает непрерывно развиваться, учитывая предоставляемые ею широкие возможности и перспективы для сферы инновационной диффузии и трансфера технологий. Основоположником теории ОИ принято считать Г. Чесбро, который инициирует идею, что компании должны использовать целевые притоки и оттоки знаний, что способствует ускорению внедрения инновационных технологий, а также расширению рынков сбыта [2].

Учитывая существующее положительное влияние модели ОИ на экономику, данный вопрос в настоящее время активно изучается в мировом научном сообществе. Наибольшее количество исследователей наблюдается в таких странах, как США, Германия, Швейцария, Италия, Китай и Великобритания. В зарубежной научной литературе можно встретить различные варианты предлагаемых моделей концепции ОИ применительно к университетам [3], различным отраслям и на основе различных подходов: четырехзвенную модель [4]; циклическую модель системной динамики предпринимательства [5]; модель, подразумевающую различные формы управления; модель, отражающую этапы и источники поиска внешних инноваций; модели, основанные на различных видах партнерств и стратегических альянсов [6]. Кроме этого, рассматривается внедрение ОИ в крупных компаниях, холдингах, малых и средних предприятиях [7].

В России теория ОИ начала развиваться позже, чем в других странах (первые публикации в РИНЦ датируются 2005 г.). Публикации российских ученых затрагивают вопросы использования ОИ в различных отраслях [8; 9], а также раскрывают их управленческие конструкты и особенности в России [10; 11]. Несмотря на растущий интерес к исследуемой тематике, единого мнения о сущности данного понятия в российской науке и практике еще не сформировано. Большинство авторов рассматривают ОИ как модель управления организацией [12–14], другие – придерживаются мнения о том, что это инструмент для развития инновационных технологий [15]. Необходимо отметить, что на законодательном уровне сформулированы задачи по формированию системы коммуникаций в области науки и инновационной деятельности, основанные на принципах открытости и взаимодействия науки, бизнеса, общества и государства3. Тем не менее понятие «открытые инновации» не идентифицировано, также как и не представлено описание способов реализации данных задач. Наблюдаемый диссонанс в теоретических подходах в дефиниции «открытые инновации», не мешает тому, что многие исследователи занимаются вопросами развития данной концепции в России. Авторами систематизированы четыре подхода, отражающие современные тенденции развития ОИ:

‒ сетевые формы межорганизационного взаимодействия для реализации инноваций [16];

‒ открытые инновационные экосистемы инноваций [17];

‒ инновационно-производственные кластеры по территориальному принципу 4 ;

‒ открытые технологические платформы для реализации совместных инновационных разработок [18].

Различие данных подходов к развитию концепции не создает противоречия во мнениях исследователей относительно ее преимуществ, например привлечение внешних исследований, что предполагает расширение географических и институциональных границ внедрения инновационных разработок. Возможность использования объектов интеллектуальной собственности других разработчиков, привлечение внешних партнеров и возможность передачи прав на объекты интеллектуальной собственности расширяет количество вариантов разработки инновационной продукции, повышает точность маркетинговых исследований и интерес целевой аудитории к компании с помощью взаимодействия при разработке продукции. Все это способствует увеличению используемых решений при реализации инновационной стратегии организации. Несмотря на положительные экстерналии от реализации концепции ОИ, целесообразно указать присущие ей недостатки. К примеру, в ОИ возрастает риск нарушения прав интеллектуальной собственности, велик риск отсева жизнеспособных инноваций, которые не выгодны для реализации на данное время [19].

Можно сделать вывод о том, что в отечественной науке изучение проблем ОИ является достаточно «молодым» направлением, а затрагиваемые аспекты фрагментарны и не позволяют формировать базу для эффективной реализации концепции. Соответственно, для определения приоритетных направлений развития следует обозначить сферы, в которых концепция находит наиболее частое применение, инструменты поддержки, предоставляющие необходимые результаты, а также существующие барьеры распространения теории и практики открытых инноваций с целью их нивелирования. Таким образом, это обусловливает актуальность проведенного нами исследования.

Материалы и методы. Теоретической базой исследования явились работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам ОИ. На уровне государственного сектора проведен анализ материалов сборника «Индикаторы инновационной деятельности 2022». Исследования практики государственной поддержки ОИ основывались на анализе: программ поддержки Национальной технологической инициативы, цифровой платформы Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ), проекта «Платформа GenerationS»5.

Региональная практика рассматривалась с точки зрения инфраструктурных решений с использованием «Карты кластеров России» НИУ ВШЭ и Национального информационно-аналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС). Для более подробного анализа результативности региональной практики поддержки ОИ использованы показатели рейтинга инновационного развития субъектов Федерации НИУ ВШЭ. Проведена

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 2. 2023 ^^ кластеризация субъектов Федерации по признаку доли организаций, участвовавших в научной кооперации за 2015, 2017 и 2020 гг. Используя иерархический анализ (по методу Уорда), субъекты Федерации распределены на три кластера, далее применялся метод k-средних (расчеты производились в программе Wolfram Mathematica). Регионы с высокими показателями научной кооперации анализировались на предмет влияющих факторов с помощью метода расчета корреляции.

Для отображения корпоративной практики реализации ОИ использовались результаты исследования о внедрении инструментов ОИ в корпорациях, проведенного Фондом развития интернет-инициатив. В исследовании приняли участие 24 крупные российские и международные компании различных сфер бизнеса: банковский сектор, провайдеры цифровых услуг, сервис и телекоммуникации, продуктовые и FMCG-ритейлеры и прочие компании.

Проблематика в реализации ОИ была рассмотрена исходя из данных аналитики рынков высоких технологий консалтинговой компании O2Consulting, а также комплексного мониторинга системы оценки эффективности инноваций на предприятиях, представленного ассоциацией инновационных регионов России.

Результаты исследования. В рамках анализа на государственном уровне рассмотрим программы поддержки Национальной технологической инициативы (НТИ): «Технологический прорыв НТИ», «Инфраструктура НТИ», «Спин-офф НТИ», «Экспорт НТИ», цель которых – развитие новых и поддержка существующих компаний по реализации прорывных технологий и создание новых рынков на федеральном и мировом уровне. В агентстве стратегических инициатив, являющемся модератором связей в НТИ, действует крауд-платформа в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». На данной платформе привлекаются эксперты, предприниматели, представители науки и общества, все предложения являются открытыми, что позволяет их обсудить, найти единомышленников или жизнеспособную идею для реализации. Так, концепция форума подразумевает открытость идей, но вопрос вызывает его ограниченное время работы.

Особое внимание следует уделить цифровой платформе Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ), работа которой направлена на снижение затрат бизнеса при выстраивании цепочек научно-технологической кооперации и повышение объемов потребления инноваций реальным сектором экономики. НАТТ объединяет в себе 65 организаций, среди которых есть представители бизнеса, науки и институтов развития. В рамках данной платформы действуют два вида сотрудничества: 1) запросы предложений от бизнеса для решения конкретной задачи с описанием проблемы и сроком приема предложений и внешние инновации в определенном технологическом направлении, без срока приема предложений; 2) предложения от научного сектора различных стадий готовности от идей (TRL 1) до серийного производства (TRL 9)6. Информация о практике успешного взаимодействия не представлена.

Таким образом, на государственном уровне присутствуют отдельные инструменты развития ОИ, однако возникает вопрос об их результативности. В этом контексте обратимся к данным статистической отчетности, раскрывающей динамику кооперации и сотрудничества организаций России (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Динамика показателей совместных проектов по выполнению исследований и разработок и приобретению и передаче новых технологий организациями Российской Федерации (2015, 2017, 2020 гг.) 7

T a b l e 1. Dynamics of indicators on joint research and development projects and acquisition and transfer of new technologies by organizations of the Russian Federation (2015, 2017, 2020)

|

Показатель / Indicator |

2015 |

2017 |

2020 |

|

Организации, участвовавшие в совместных проектах / Organizations participating in joint projects, % |

35,2 |

30,0 |

17,0 |

|

Количество совместных проектов / Number of joint projects |

21 783 |

21 733 |

41 247 |

|

Организации, приобретавшие новые технологии / Organizations that acquired new technologies, % |

26,7 |

22,7 |

н. д. / not data |

|

Организации, передававшие новые технологии / Organizations that transferred new technologies, % |

7,1 |

5,9 |

н. д. / not data |

Исходя из данных таблицы 1, прослеживается тенденция снижения доли организаций, участвующих в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, приобретение и продажа новых технологий также снижается. На фоне этого интересным фактом является значительное увеличение числа совместных проектов, что может быть связано с тем, что организации, имеющие успешный опыт кооперации, увеличивают количество проектов, что подтверждается данными о типах кооперационных связей. Партнеры по кооперации представлены на рисунке 1.

При анализе региональных форм поддержки развития ОИ необходимо обратиться к институтам инновационной инфраструктуры. Так, их основной частью в регионах России являются территории опережающего социально-экономического развития, бизнес-инкубаторы, технопарки и индустриальные парки. Среди объектов инфраструктуры можно выделить кластеры. Однако территориальная и отраслевая ограниченность противоречит многим доктринам ОИ, что не позволяет рассматривать кластеры как полноценный объект по их развитию.

Р и с. 1. Распределение организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, по типам партнеров, 2020 г., % 8

F i g. 1. Distribution of organizations involved in joint research and development projects by type of partners, 2020, %

Более отвечают требованиям межрегиональные кластеры, однако их количество на территории России минимально («Композиты без границ», «ФармДоли-на» и др.)9. Специализированных региональных инфраструктурных институтов, представляющих интересы участников процесса генерирования инновационных идей в виде открытой системы, выявлено не было.

В рамках исследования произведена кластеризация регионов по признаку «доля организаций, учавствовавших в научной кооперации». Для этого был осуществлен предварительный анализ по методу Уорда, в результате которого сформировано 3 кластера по следующим стратам: субъекты с высокой (первый кластер), средней (второй кластер) и низкой (третий кластер) степенью использования кооперационных связей за период 2015, 2017 и 2020 гг. (гетерогенность представленных периодов обусловлена тем, что авторами были использованы последние из представленных данных рейтинга инновационного развития субъектов Федерации). Далее применялся метод k-средних. Расчет статистической значимости кластеризации проводился по дисперсионному анализу, в результате которого для всех кластеров р < 0,05, что трактуется как подтверждение статистической значимости. Результаты кластеризации и границы кластеров представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2. Данные о кооперационной активности организаций субъектов Российской Федерации (2015, 2017, 2020 гг.) 10

T a b l e 2. Data on the cooperative activity of organizations of the subjects of the Russian Federation (2015, 2017, 2020)

|

Субъект Федерации / Subject of the Russian Federation |

Кластер, 2015 г. / Cluster 2015* |

Кооперация организаций, 2015 г. / Cooperation of organizations, 2015 |

Кластер, 2017 г. / Cluster 2017** |

Кооперация организаций, 2017 г. / Cooperation of organizations, 2017 |

Кластер, 2020 г. / Cluster 2020*** |

Кооперация организаций, 2020 г. / Cooperation of organizations, 2020 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Центральный федеральный округ / Central Federal District

|

Белгородская область / Belgorod Region |

II |

0,214 |

II |

0,265 |

II |

0,268 |

|

Брянская область / Bryansk Region |

I |

0,415 |

II |

0,247 |

III |

0,141 |

|

Владимирская область / Vladimir Region |

I |

0,509 |

II |

0,398 |

II |

0,370 |

|

Воронежская область / Voronezh Region |

II |

0,213 |

II |

0,313 |

II |

0,207 |

|

Ивановская область / Ivanovo Region |

III |

0,10 |

III |

0,199 |

III |

0,111 |

|

Калужская область / Kaluga Region |

I |

0,427 |

I |

0,477 |

I |

0,428 |

Продолжение табл. 2 / Continuation of table 2

|

1 \ |

2 \ |

3 |

4 \ |

5 |

6 \ |

7 |

|

Костромская область / Kostroma Region |

II |

0,231 |

III |

0,051 |

III |

0,050 |

|

Курская область / Kursk Region |

III |

0,112 |

III |

0,075 |

III |

0,044 |

|

Липецкая область / Lipetsk Region |

II |

0,28 |

II |

0,234 |

II |

0,263 |

|

г. Москва / Moscow |

I |

1,00 |

I |

0,949 |

I |

1,00 |

|

Московская область / Moscow Region |

II |

0,244 |

I |

0,515 |

II |

0,407 |

|

Орловская область / Orel Region |

II |

0,254 |

III |

0,125 |

I |

0,531 |

|

Рязанская область / Ryazan Region |

II |

0,40 |

II |

0,267 |

II |

0,253 |

|

Смоленская область / Smolensk Region |

II |

0,289 |

II |

0,258 |

II |

0,22 |

|

Тамбовская область / Tambov Region |

II |

0,337 |

III |

0,190 |

II |

0,196 |

|

Тверская область / Tver Region |

II |

0,217 |

II |

0,374 |

II |

0,292 |

|

Тульская область / Tula Region |

I |

0,737 |

II |

0,455 |

II |

0,345 |

|

Ярославская область / Yaroslavl Region |

I |

0,537 |

I |

0,537 |

I |

0,455 |

|

Северо-Западный федеральный округ / North-Western Federal District |

||||||

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

II |

0,238 |

III |

0,193 |

II |

0,182 |

|

Вологодская область / Vologda Region |

II |

0,346 |

II |

0,261 |

II |

0,204 |

|

Калининградская область / Kaliningrad Region |

II |

0,21 |

II |

0,225 |

III |

0,137 |

|

Ленинградская область / Leningrad Region |

II |

0,392 |

II |

0,356 |

II |

0,315 |

|

Мурманская область / Murmansk Region |

II |

0,297 |

II |

0,282 |

II |

0,28 |

|

Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area |

III |

0 |

III |

0 |

III |

0 |

|

Новгородская область / Novgorod Region |

II |

0,254 |

II |

0,412 |

I |

0,49 |

|

Псковская область / Pskov Region |

III |

0,115 |

III |

0,178 |

III |

0,129 |

|

Республика Карелия / Republic of Karelia |

II |

0,207 |

II |

0,323 |

I |

0,494 |

|

Республика Коми / Komi Republic |

III |

0,04 |

III |

0,134 |

II |

0,181 |

|

г. Санкт-Петербург / |

I |

0,618 |

I |

0,835 |

I |

0,827 |

St. Petersburg

Продолжение табл. 2 / Continuation of table 2

|

1 1 |

2 1 |

3 |

4 1 |

5 1 |

6 |

7 |

|

Южный федеральный округ / Southern Federal District |

||||||

|

Астраханская область / Astrakhan Region |

III |

0,056 |

III |

0,157 |

III |

0,163 |

|

Волгоградская область / Volgograd Region |

II |

0,216 |

III |

0,155 |

III |

0,127 |

|

Краснодарский край / Krasnodar Territory |

II |

0,222 |

III |

0,152 |

III |

0,082 |

|

Республика Адыгея / Republic of Adygeya |

II |

0,290 |

III |

0,077 |

III |

0,111 |

|

Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia |

III |

0 |

III |

0,092 |

III |

0,082 |

|

Республика Крым / Republic of Crimea |

II |

0,209 |

III |

0,147 |

III |

0,120 |

|

Ростовская область / Rostov Region |

II |

0,314 |

II |

0,344 |

II |

0,299 |

|

г. Севастополь / Sevastopol |

III |

0 |

II |

0,352 |

II |

0,195 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ / North Caucasus Federal District |

||||||

|

Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-Balkarian Republic |

III |

0,094 |

II |

0,344 |

II |

0,372 |

|

Карачаево-Черкесская Республика / Karachayevo-Circassian Republic |

III |

0 |

III |

0,195 |

III |

0,075 |

|

Республика Дагестан / Republic of Daghestan |

II |

0,318 |

II |

0,251 |

III |

0,037 |

|

Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia |

III |

0 |

III |

0 |

III |

0 |

|

Республика Северная Осетия – Алания / Republic of North Ossetia – Alania |

II |

0,126 |

III |

0,089 |

III |

0,079 |

|

Ставропольский край / Stavropol Territory |

II |

0,205 |

III |

0,169 |

II |

0,255 |

|

Чеченская Республика / Chechen Republic |

III |

0 |

III |

0,026 |

III |

0,021 |

|

Приволжский федеральный округ / Volga Federal District |

||||||

|

Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region |

I |

0,512 |

I |

0,568 |

I |

0,513 |

|

Кировская область / Kirov Region |

II |

0,255 |

II |

0,228 |

II |

0,210 |

|

Оренбургская область / Orenburg Region |

II |

0,347 |

II |

0,227 |

II |

0,187 |

|

Пензенская область / Penza Region |

II |

0,205 |

III |

0,136 |

II |

0,282 |

|

Пермский край / Perm |

I |

0,592 |

II |

0,388 |

II |

0,333 |

Territory

Продолжение табл. 2 / Continuation of table 2

Окончание табл. 2 / End of table 2

Приме ча ния. * – 2015 г.: I кластер – 1–0,415; II кластер – 0,403–0,126; III – кластер 0,121–0; ** – 2017 г.: I кластер – 1–0,471; II кластер – 0,455–0,225; III кластер – 0,205–0. *** – 2020 г.: I кластер – 1–0,428; II кластер – 0,407–0,181; III кластер – 0,166–0. / Notes. * – 2015: I cluster – 1–0.415; II cluster – 0.403–0.126; III cluster – 0.121–0; ** – 2017: I cluster – 1–0.471; II cluster – 0.455–0.225; III cluster – 0.205–0; *** – 2020: I cluster – 1–0.428; II cluster – 0.407–0.181; III cluster – 0.166–0.

Увеличение количества организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок в 2020 г. продемонстрировали 22 субъекта Федерации. Отрицательную динамику на протяжении всего периода наблюдений показали 29 регионов, однако наиболее «сложной» ситуацией является «потеря интереса» к научной кооперации, что подтверждается динамикой «рост ‒ снижение» в 2017 и 2020 гг. у 32 субъектов Федерации, а абсолютное отсутствие активности выявлено только у Ненецкого автономного округа и Республики Ингушетия. Кроме этого, наблюдается значительная аберрация

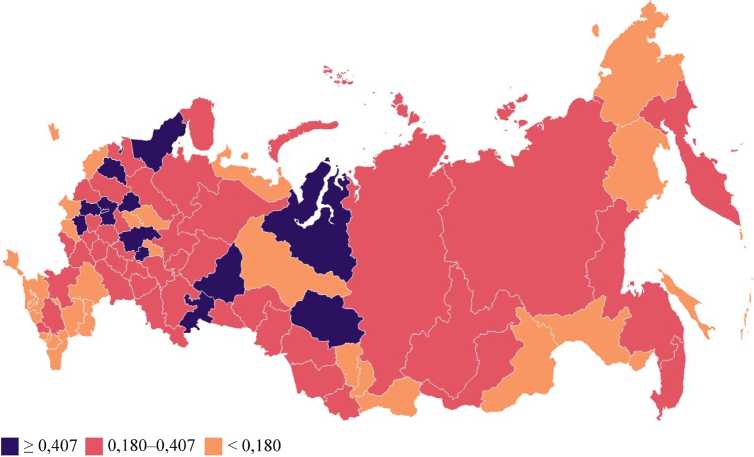

^^ РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 31, № 2, 2023 показателей, это подтверждают данные расчетов среднеквадратического отклонения (в 2015 г. – 0,276, в 2017 г. – 0,471, в 2020 г. – 0,372). Визуальное изображение кластеризации регионов по признаку «использование кооперационных связей между организациями» за 2020 г. представлено на рисунке 2.

-

> 0,407 - регионы с высокой долей организаций, участвующих в научной кооперации / regions with a high proportion of organizations participating in scientific cooperation

0,180-0,407 - регионы co средней долей организаций, участвующих в научной кооперации / regions with a middle proportion of organizations participating in scientific cooperation

-

< 0,180 - регионы с низкой долей организаций, участвующих в научной кооперации / regions with a low proportion of organizations participating in scientific cooperation

Р и с. 2. Кластеризация регионов по признаку «использование кооперационных связей между организациями», 2020 г. 11

F i g. 2. Clustering of regions on the basis of “use of cooperative ties between organizations”, 2020

Для анализа факторов, влияющих на развитие ОИ в региональном секторе, были рассмотрены некоторые из субиндексов, рассчитанных в рейтинге инновационного развития субъектов Федерации: финансирование научных исследований и разработок (Х1); кадры науки (Х2); результативность научных исследований и разработок (Х3); затраты на технологические инновации (Х4); экспорт знаний (Х5); организационное обеспечение инновационной политики региона (Х6). Результативный показатель – доля организаций, учувствовавших в научной кооперации (Y). Расчеты произведены для тридцати регионов, имеющих

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 2. 2023 ^^ наиболее высокий уровень научной кооперации предприятий в 2020 и 2017 гг. (для расчета корреляции за 2015 г. в источниках не указан весь комплекс данных) (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Результаты расчета корреляции 12

T a b l e 3. Results of correlation calculation

|

Факторы / Factors |

Х1 |

Х2 |

Х3 |

Х4 |

Х5 |

Х6 |

|

r YXi 2020 г. / 2020 year |

0,189041 |

0,597968 |

0,643126 |

0,229677 |

0,434231 |

-0,04219 |

|

r YXi 2017 г. / 2017 year |

0,366148 |

0,647086 |

0,643569 |

0,436224 |

0,66481 |

0,063869 |

На развитие ОИ в рассматриваемых регионах наибольшее влияние оказывают следующие факторы: 1) результативность научных исследований и разработок; 2) уровень экспорта знаний; 3) кадровое обеспечение науки. Регионы с высоким уровнем человеческого капитала в области науки являются более активными в сфере ОИ. При этом факторы затрат на технологические инновации и финансирование научных разработок имеют невысокие значения, что можно расценить как подтверждение того, что уровень затрат на инновации не оказывает существенного влияния на кооперацию.

Практика ОИ в корпоративном секторе подтверждает результаты корреляционных расчетов в том, что организации в основном используют собственные силы при взаимодействии с различными акторами. К примеру, организации активно сотрудничают со стартапами (об этом свидетельствуют 92 % опрошенных компаний) и используют такие инструменты, как программы запуска пилотных проектов, бизнес-акселераторы, корпоративные венчурные фонды. Только 8 % компаний используют в работе технопарки и региональные инновационные площадки для проведения испытаний на производственном оборудовании и в реальной инфраструктуре. Абсолютно все респонденты применяют инструменты скаутинга на рынке инновационных технологий и решений. Инструменты поиска в интернет-пространстве (лендинг, социальные сети) уже используют или планируют 46 % компаний, 38 % ‒ проводят или спонсируют мероприятия, целью которых является обмен инновационным опытом. Порталы открытых запросов, где бизнес-заказчики формулируют потребности, а стартапы имеют возможность откликнуться на них, не пользуются спросом в России (данные порталы имеют только 12 % опрошенных компаний). Коллаборации с другими компаниями задействуют только 21 % респондентов. Лишь 25 % корпораций отмечают эффективность поиска инноваций на региональных рынках или среди иностранных источников13.

Таким образом, корпоративная практика ОИ сосредоточена в основном в крупных компаниях, которые предпочитают быть не источниками

^^ РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 31, № 2, 2023 инновационных идей и технологий, а их потребителями. Государственные предприятия по модели внедрения инноваций схожи с частными, они также являются потребителями инновационных разработок, однако используют для этого университеты и НИИ.

На основе анализа теории и практики реализации ОИ в отечественной экономике, а также аналитики рынков высоких технологий 14 и данных комплексного мониторинга системы оценки эффективности инноваций на предприятиях 15 , авторами обобщен и представлен перечень основных проблем, препятствующих реализации ОИ в России на всех уровнях. Так, барьерами служат:

– на государственном уровне: недостаточный уровень налоговых и таможенных льгот; низкая методическая поддержка бизнеса; недостаточная развитость нормативно-правовой базы, защищающей авторов интеллектуальной собственности; низкое развитие институциональной среды;

-

– на региональном уровне: недостаточное финансирование; административные барьеры; низкая поддержка экосистемы ОИ;

– на уровне корпоративного сектора: трудности в подборе партнеров; сложности в интеграции инновационных разработок; риски шпионажа и неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности; длительность корпоративных процессов поиска внедрений и финансирования инноваций; неразвитость корпоративной инновационной культуры; отсутствие информации о разработках в научном секторе, покупателях инноваций и способах взаимодействия.

Обсуждение и заключение. Представленные результаты свидетельствуют о том, что в большинстве регионов России наблюдается низкий уровень коопераций организаций с различными акторами, а также значительное снижение количества организаций с кооперационными связями, что может свидетельствовать об их отрицательном опыте применения ОИ. Под «высоким уровнем развития ОИ» подразумевается сотрудничество всех субъектов в рамках (меж)отрас-левого взаимодействия, однако среди субъектов региональной инновационной инфраструктуры мотивация и поддержка данного взаимодействия находится «не в фокусе». При этом концепции ОИ придерживается большинство крупных российских компаний, используя собственный опыт и потенциал. Среди субъектов малого и среднего бизнеса часто возникает непонимание способов поиска и безопасной организации сотрудничества.

Результаты исследования позволяют выделить следующие направления развития концепции ОИ:

-

‒ внесение изменений в государственные инструменты налоговой, финансовой и социальной мотивации субъектов ОИ, направленных на стимулирование интереса к сотрудничеству;

-

‒ совершенствование правовой базы, защищающей объекты интеллектуальной собственности и финансовых расчетов для обеспечения безопасного трансферта технологий;

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 2. 2023 ^^ ‒ совершенствование существующих инструментов (цифровые платформы, хакатоны и пр.) в целях обеспечения свободного доступа субъектам, расширяя географические, территориальные и межотраслевые барьеры;

‒ создание специализированных региональных центров поддержки ОИ, оказывающих консалтинговые услуги в различных сферах с целью разработки и реализации инновационных идей.

Предложенные направления будут способствовать стимулированию увеличения количества участников инновационного процесса и их интереса к инновационной деятельности, инициации новых решений в традиционных технологиях и сокращении финансовых затрат организаций на разработку собственных технологий. Данные меры направлены на повышение инновационной активности России, позволяющей увеличить рост национального дохода, инвестиционную привлекательность страны и конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

Список литературы Практика реализации концепции открытых инноваций в России: государственный, региональный и корпоративный уровни

- Updating the Open Innovation Concept Based on Ecosystem Approach: Regional Aspects / O. N. Kiseleva [et al.] // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2022. Vol. 8, no 2. https://doi.org/10.3390/joitmc8020103

- Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA : Harvard Business School Press, 2003. 230 p. URL: https://books.google.es/ books?id=OeLIH89YiMcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 10.10.2022).

- Lach S., Schankerman M. Incentives and Invention in Universities // The RAND Journal of Economics. 2008. Vol. 39, issue 2. Pp. 403-433. https://doi.org/10.1111/j.0741-6261.2008.00020.x

- Yun J. J., Liu Z. Micro-and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model // Sustainability. 2019. Vol. 11, no. 12. https://doi.org/10.3390/su11123301

- Yun J. J., Won D., Park K. Entrepreneurial Cyclical Dynamics of Open Innovation // Journal of Evolutionary Economics. 2018. Vol. 28. Pp. 1151-1174. https://doi.org/10.1007/s00191-018-0596-y

- Laursen K., Salter A. The Paradox of Openness: Appropriability, External Search and Collaboration // Research Policy. 2014. Vol. 43, issue 5. Pp. 867-878. https://doi.org/10.1016/j.re-spol.2013.10.004

- Felin T., Zenger T. Open or Closed Innovation? Problem Solving and the Governance Choice // Research Policy. 2014. Vol. 43, issue 5. Pp. 914-925 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2156951

- Кудрявцева С. С. Технологическая готовность промышленности к открытым инновациям // Экономика промышленности. 2020. Т. 13, № 1. С. 48-58. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2020-1-48-58

- Орлова Л. С. Развитие концепции открытых инноваций и эмпирические исследования ее применения // Инновации и инвестиции. 2020. № 1. С. 12-17. URL: http://innovazia.ru/upload/ iblock/e86/№1 2020 ИиИ^ (дата обращения: 10.10.2022).

- Школьник И. С. Воздействие распространения концепции открытых инноваций на эффективность корпоративных НИОКР // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9, № 8-1. С. 280-286. URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-8/27-shkolnik.pdf (дата обращения: 10.10.2022).

- Тихонов В. В. Моделирование процесса трансфера технологий в рамках концепции открытых инноваций // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2022. № 3. С. 6-14. https://doi.org/10.47576/2411-9520_2022_3_6

- Строева О. А., Сибирская Е. В. Модель управления - открытые инновации // Инновации. 2010. № 7 (141). С. 100-102. EDN: PDEXIL

- Данильчик Т. Л. К вопросу о концепции открытых инноваций // Экономика. Профессия. Бизнес. 2017. Т. 2, № 2. С. 28-31. URL: http://journal.asu.ru/ec/article/view/1956 (дата обращения: 12.10.2022).

- Марков А. К. Стратегия открытых инноваций в практике компаний // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 3. С. 20-26. URL: http://www.rfej.ru/rvv/id/000452F86 (дата обращения: 14.10.2022).

- Петий И. И., Рубин М. С. Опыт открытых инноваций на основе методики G3-ID в России // Инновации. 2010. № 7 (141). С. 6-9. EDN: PDEXAT

- Галкин Д. Г. Закрытые и открытые инновации: межфирменное взаимодействие в сфере интеллектуальной собственности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5-3. С. 115-118. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2019-10984

- Рудская И. А., Крыжко Д. А. Организация взаимодействия между участниками открытой инновационной экосистемы бизнеса // Вестник Академии знаний. 2021. № 44(3). С. 185-189. https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-11236

- Реализация концепции открытых инноваций в регионах на базе платформенного подхода / С. Н. Яшин [и др.] // Креативная экономика. 2020. Т. 14, № 11. С. 2803-2810. https://doi. org/10.18334/ce.14.11.111139

- Saunders K., Radicic D. Managing the Knowledge for Innovation in Eastern European Firms: Open or Closed Innovation? // Journal of Science and Technology Policy Management. 2022. https:// doi.org/10.1108/JSTPM-07-2021-0096