Практика управления экономическими кризисами в условиях цифровизации экономики

Автор: Шакиров А.Р.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цифровая трансформация экономики является неотъемлемой частью современного мира. В России значительные средства инвестируются в развитие цифровой экономики, при этом пятая часть экономики уже тесно связана с использованием технологий искусственного интеллекта. Автор статьи уделяет внимание понятию «цифровая экономика», ее роли в преодолении экономических трудностей и на основе анализа кризисных ситуаций 2008 и 2020 годов подчеркивает важность активного внедрения цифровых технологий для обеспечения стабильности экономической системы страны. Автор приходит к выводу, что активное внедрение цифровых технологий и развитие цифровой экономики являются необходимыми условиями для устойчивого развития и преодоления возможных экономических кризисов и призывает к более активной государственной поддержке этого процесса, а также к созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в развитие цифровой экономики.

Цифровая экономика, экономический кризис, искусственный интеллект, кризис 2008 года, кризис 2020 года, цифровые платформы, датацентричность, инновации, инвестиции в цифровую экономику

Короткий адрес: https://sciup.org/149145853

IDR: 149145853 | УДК: 338.24 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.23

Текст научной статьи Практика управления экономическими кризисами в условиях цифровизации экономики

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия, ,

Робертом Солоу в статье для газеты The New York Times. Этот парадокс заключается в следующем утверждении: несмотря на повсеместное распространение компьютеров, официальная статистика не показывает увеличения производительности или прибыли в результате инвестиций в компьютеризацию производства. И все же эти инвестиции продолжают увеличиваться.

Парадокс производительности, возникший в 1970–1980-х гг., стимулировал множество исследований, направленных на объяснение замедления темпов экономического роста. Однако с возобновлением роста производительности в развитых странах в 1990-х гг. этот парадокс стал менее актуальным. В это же время появилось множество работ, подтвердивших несостоятельность парадокса на основе статистических данных. Например, С. Деван и К. Кремер (1998) нашли зависимость между информационными технологиями и производительностью среди развитых стран. Причем для развивающихся стран такой корреляции обнаружено не было1 (Скрипкин, Тесленко, 2014).

Тем не менее парадокс эффективности был опровергнут. Также подтвердилась гипотеза о том, что между внедрением технологии и её влиянием на эффективность должно пройти некоторое время. Однако вопросы, поднятые в ходе этих исследований, остаются важными при изучении влияния цифровизации на рост производительности и экономики в целом.

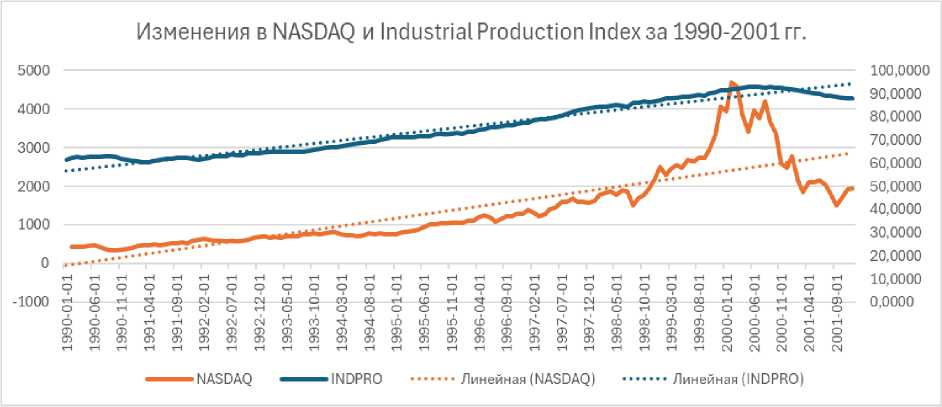

На данный момент мы обладаем большим количеством статистических данных, которые показывают, что использование компьютеров повышает эффективность производства. Для примера сравним два американских индекса за период с 1990 по 2001 г. – индексы NASDAQ (индекс фондовой биржи, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний) и Industrial Production Index (индикатор, измеряющий реальный объем производства в обрабатывающей, горнодобывающей, электроэнергетической и газовой промышленности). Как можно заметить, линии трендов у обоих индексов за указанный период совпадают, что как минимум может говорить о наличии корреляции между индикаторами (рис. 1).

Рисунок 1 – Изменения в NASDAQ и INDPRO за 1990–2001 гг.2

Figure 1 – Changes in NASDAQ and INDPRO for 1990–2001

Цифровая трансформация влечёт за собой фундаментальные изменения в жизни общества, бросает вызов традиционным устоям и подходам. В связи с этим перед учёными стоит актуальная задача проанализировать новую реальность, которая возникла вследствие технологического прорыва. Цифровизация стала неотъемлемой частью современной экономики. Она оказала значительное влияние на различные аспекты экономической деятельности, включая производство, маркетинг, финансы и управление.

Цифровая экономика – важнейшая часть цифровой трансформации. Она представляет собой использование цифровых технологий для создания, сбора, обработки и распространения ин- формации с целью улучшения производительности и эффективности различных секторов экономики. До сих пор не существует единого устоявшегося определения цифровой экономики. Во многих источниках ее рассматривают под призмой применяемых технологий и того, на какие сферы экономики оказывает влияние цифровизация. В России также пока отсутствует единое принятое определение. Из наиболее значимых формулировок можно выделить следующие:

-

• экономика нового технологического поколения (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г.);

-

• хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих данных и использование результатов их анализа по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (Стратегия развития информационного общества РФ на 2017–2030 гг.).

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, занимающийся изучением вопросов цифровой экономики, предлагает следующие определения:

-

• цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг;

-

• цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде (Абдрахманова и др., 2019).

Цифровизация экономики приводит к изменениям всех экономических процессов, участники экономической деятельности меняют своё поведение с учётом новых методов взаимодействия, трансформируются функции посредников и денег. Возникают бизнес-модели, реализацию которых возможно осуществить лишь в условиях цифровой трансформации. Это означает, что традиционные методы ведения бизнеса становятся устаревшими, и компаниям необходимо адаптироваться к новым условиям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Цифровая трансформация требует от компаний пересмотра своих стратегий, внедрения новых технологий и обучения сотрудников новым навыкам. Только так они смогут успешно функционировать в новой цифровой экономике.

Цифровая трансформация состоит из следующих элементов:

-

• датацентричность (создание данных на основе информации для оптимизации доступа к данным и сокращению затрат на их хранение);

-

• цифровизация (перевод традиционных бизнес-процессов в цифровой формат);

-

• виртуализация (быстрый доступ к актуальным данным);

-

• генеративная функция (поиск новых способов применения данных) (Heeks, 2016).

Цифровизация экономики, как и любой феномен, имеет свои положительные и отрицательные свойства. К положительным свойствам цифровизации, как уже было сказано, относится рост производительности, снижение трансакционных издержек, повышение доступности продуктов и услуг в рамках экосистемы платформ. Отрицательные свойства цифровизации обусловлены человеческим фактором и скоростью влияния субъектов экономики на происходящие изменения. Из-за несвоевременной реакции возможен рост теневой экономики, нарушение баланса спроса и предложения, неконтролируемый рост новых процессов и объектов экономической деятельности. Для минимизации негативных последствий цифровизации необходима активная роль государства и бизнеса. Государство должно разрабатывать и внедрять эффективные стратегии управления процессами цифровизации, создавать благоприятные условия для развития инноваций и поддерживать малый и средний бизнес. Бизнес, в свою очередь, должен стремиться к устойчивому развитию, учитывая социальные и экологические факторы, а также инвестировать в образование и профессиональное развитие своих сотрудников (Идрисов и др., 2018).

Цифровая трансформация имеет значительное влияние на управление экономическими кризисами. Она изменяет способы сбора и анализа данных, позволяет быстрее реагировать на изменения в экономической ситуации и принимать более информированные решения. Трансформация управления происходит в сторону датацентричных моделей, где данные используются на каждом этапе принятия решений. Чем больше данных анализируется, тем более обоснованными становятся стратегии. Поскольку данные могут иметь любую форму, платформы данных должны уметь обрабатывать неструктурированные массивы и извлекать из них полезную информацию для принятия решений. Автоматизация процесса поступления данных на платформу также важна, так как она освобождает экономических субъектов от самостоятельного поиска, снижая трансакционные издержки. Кроме того, цифровые технологии позволяют создавать и использовать различные модели и алгоритмы для прогнозирования экономических тенденций и управления рисками1.

Использование моделей в процессе управления экономическими кризисами позволит проводить стресс-тестирование антикризисной экономической политики в считанные секунды, учитывать все возможные сценарии развития событий и давать рекомендации по наиболее оптимальным действиям. В связи с этим непременно будет расти потребность бизнеса, социума и государства в точных данных, которые предоставляет официальная статистика. Чтобы удовлетворить эти запросы, необходимо совершенствовать методы сбора и анализа данных, учитывать новые тенденции и процессы, разрабатывать удобные форматы представления информации и способы её использования для различных категорий пользователей (Перспективная модель государственной статистики…, 2018).

Например, в России большие массивы данных используются с целью автоматизации учета налоговых поступлений, обзора новостной ленты для противодействия терроризму и экстремизму, оптимизации транспортной сети, развития территорий посредством анализа плотности населения и типовых маршрутов. Что касается зарубежного опыта, то Социальное обеспечение США (SSA) применяет анализ больших данных, используя заявки на инвалидность. Это позволяет SSA быстрее и эффективнее обрабатывать медицинские данные для принятия решений и обнаружения мошенничества в претензиях. А Департамент образования США применяет продвинутые методы анализа и обработки естественного языка для работы с государственными документами и отслеживания изменений в политике, законодательстве и правилах. База данных Департамента содержит более 4 млн государственных документов1.

Перспективы управления кризисами в цифровой экономике связаны с развитием новых технологий и подходов к анализу данных. Например, использование искусственного интеллекта может помочь предсказать возможные кризисные ситуации и разработать меры по их предотвращению. Также важно развивать культуру безопасности и защиты данных, чтобы минимизировать риски кибератак и утечки конфиденциальной информации.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, степень внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику сегодня составляет 20 %. Планируется, что в 2024 г. этот показатель увеличится до 50 %. Из федерального бюджета на поддержку проектов, связанных с ИИ, выделят 5,4 млрд руб. В январе 2023 г. Правительство РФ представило план развития ИИ в стране. Ожидается, что к 2025 г. вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России составит 2 %2.

Технологии искусственного интеллекта станут ключевыми в формировании цифровой повестки ближайшего будущего. Под влиянием ИИ процессы в экономике претерпят значительные изменения, становясь всё более независимыми от человеческого участия. Например, в банковском секторе ИИ может использоваться с целью автоматической проверки кредитных заявок, а в медицине – для помощи в диагностировании заболеваний. В управленческих задачах ИИ может помогать в принятии решений, оптимизируя процессы и снижая вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Это не только повышает эффективность процессов, но и открывает возможности для новых бизнес-моделей и сервисов.

ИИ может сыграть важную роль в преодолении экономических кризисов:

-

• анализировать огромные объемы данных гораздо быстрее и точнее, чем человек. Это может помочь в прогнозировании экономических тенденций и выявлении потенциальных рисков;

-

• автоматизировать многие рутинные задачи, что позволит сотрудникам сосредоточиться на более сложных и творческих задачах;

-

• помогать в управлении рисками, предоставляя информацию о потенциальных угрозах и предлагая стратегии для их снижения3 (Solos, Leonard, 2022).

Современное общество всё чаще сталкивается с кризисами, многие из которых носят затяжной характер и имеют серьёзные последствия. Если ранее глобальные кризисы могли длиться десятилетиями, то теперь они возникают практически ежегодно. В рамках одного из исследований был проведен анализ 1 773 статей из базы данных Web of Science, охватывающих период с 1970 по 2022 г. Обзор данных показывает явную тенденцию изменения числа статей об инновациях в условиях кризиса с течением времени. С 1992 по 1999 г. число опубликованных статей оставалось стабильным, но с 2008 г. наблюдается значительный рост. Пик был достигнут в 2022 г., когда на данную тему было опубликовано 328 статей, что свидетельствует о последовательно возрастающем интересе к области инновационных решений во время кризисов (Brem, Nylund, Roshani, 2023).

Проведенные исследования говорят о том, что финансовые кризисы оказывают значительное влияние на инновационную активность. Инновации необходимы для преодоления рецессии, но во время кризисов компании становятся менее склонными к риску и инвестированию в инновации, что приводит к снижению количества и радикальности последних. В одном из исследований была проведена оценка последствий кризиса 2008 г. на инновационную активность. Во время продолжительных и тяжелых финансовых кризисов, таких как кризис 2008 г., наблюдается меньшее количество инноваций. Эти данные дополнительно подтверждают уже известные выводы предыдущих исследований, которые продемонстрировали снижение инвестиций в инновации со стороны компаний, главным образом, по финансовым причинам вследствие финансового кризиса 2008 г. (Brem, Nylund, Viardot, 2020).

Некоторые исследователи изучили воздействие инвестиций в IT на результативность банков в период кризиса. Например, Н. Пьерри и Я. Тиммер (Pierri, Timmer, 2020), используя данные американских банков, обнаружили, что банки с более обширным использованием IT, измеренных числом персональных компьютеров на одного сотрудника, до финансового кризиса столкнулись с существенно меньшим числом невозвратных кредитов, чем когда он начался. В связи с этим после окончания кризиса компании стали уделять больше внимания инвестициям в IT, чтобы повысить свою эффективность и снизить риски в кризисных условиях. Таким образом, период после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. характеризовался появлением широкого спектра высокотехнологичных финансовых компаний (финтех-компаний), действующих параллельно с традиционными банковскими услугами1 (Pierri, Timmer, 2020).

Изучение статистических данных подтверждает выводы о том, что во время кризисов инновационные процессы замедляются. Эти изменения обусловлены двумя взаимосвязанными макроэкономическими факторами: падением спроса и ограничением доступа к кредитам и инвестициям. В период с 2008 по 2009 г. активность подачи заявок на патентование уменьшилась с 57 555 до 53 457 заявок (7 %), и следом за ней уменьшилось число выданных патентов в 2009– 2010 гг. – с 50 509 до 44 469 (12 %)2.

После глобального экономического кризиса 2008 г. правительства большинства стран осознали необходимость разработки стратегий, направленных на стимулирование экономического роста и тщательное планирование дальнейшего развития. Одной из ключевых стратегий стала цифровизация, которая способствовала восстановлению и развитию экономики многих государств. Индекс NASDAQ, отражающий динамику развития высокотехнологичного сектора, после 2008 г. начал активно расти, подтверждая важность инноваций и технологического прогресса в посткризисный период. Государство стало играть ведущую роль в инвестировании технологического сектора, признавая его огромный потенциал и возможность ускорить экономический рост за счет поддержки инновационных компаний.

2020 г. стал новым испытанием для мировой экономической системы. Пандемия COVID-19 привела к глобальному экономическому спаду, который затронул все отрасли и государства. Это привело к резкому снижению деловой активности, росту безработицы и ухудшению социальноэкономической ситуации во многих странах (Buck et al., 2022).

К началу 2020 г. уровень цифровизации достиг таких высот, что смог обеспечить стабильное функционирование экономики и её отдельных секторов во время коронакризиса. За последние два десятилетия произошли значительные изменения в цифровой инфраструктуре, развитии интернета, распространении мобильных устройств и других областях. Всё это позволило создать широкий спектр цифровых продуктов и сервисов для населения и бизнеса. Если сравнивать с временами финансового кризиса 2008 г., то к 2020 г. количество смартфонов выросло до 3,2 млрд, а количество пользователей интернета – до 4,1 млрд человек. Интернет-трафик увеличился с 4 до 100 тыс. гигабайт в секунду. Объем выручки электронной торговли в мире за пять лет до начала 2020 г. вырос более чем в 2,5 раза, достигнув 3,5 трлн долларов. Эти достижения создали предпосылки для перевода ключевых процессов в цифровую среду и обеспечения их непрерывности во время пандемии.

Весной 2020 г. Правительством России был утвержден пакет мер поддержки для высокотехнологичной отрасли. Он включал в себя снижение налоговой базы и страховых взносов для компаний данной отрасли, а также льготные тарифы по ипотеке для сотрудников ИТ-компаний. Целью этих мер было поддержание работоспособности компаний, обеспечивающих функционирование технологической инфраструктуры страны. В дальнейшем началось формирование программ цифровой трансформации федеральных органов управления, а затем стали разрабатываться стратегии цифровизации отдельных отраслей промышленности. Таким образом, государство стимулировало развитие технологической инициативы, направленной на стабильную работу организаций в условиях кризиса (Абдрахманова и др., 2021).

Россия – не единственная страна, пострадавшая от последствий пандемии COVID-19. Многие государства столкнулись с этими проблемами либо одновременно, либо даже раньше. Каждый из этих опытов уникален и демонстрирует разнообразие подходов к решению кризисных ситуаций путем цифровизации экономических процессов. Например:

-

• в Сингапуре граждане получили рекомендацию установить на смартфоны приложение TraceTogether. Оно использует технологию Bluetooth для определения людей, находившихся минимум полчаса на расстоянии двух метров от инфицированного. Особенно полезно приложение в ситуациях, когда пациент не помнит, с кем контактировал две недели назад. Благодаря приложению власти имеют полную информацию о количестве госпитализированных, находящихся в реанимации и на карантине1;

-

• в Израиле было запущено новое приложение для мобильных телефонов под названием «Ха-Маген» (что на иврите означает «Щит»), разработанное Министерством здравоохранения. Основная функция этого приложения заключается в проверке наличия контакта между пользователем и подтвержденным больным в течение последних 14 дней до момента постановки диагноза2;

-

• пандемия дала мощный импульс для развития в Японии «бесконтактных» технологий, поскольку люди стали бояться прикасаться к потенциально заражённым поверхностям. Так, ведущий производитель лифтов Fujitec выпустил модель с бесконтактной панелью управления, которая определяет нужный этаж при наведении руки на приборную доску. Эта модель способна регулировать количество перевозимых людей, что крайне важно в условиях социального дистанцирования. IT-корпорация Fujitsu внедрила систему бесконтактной биометрической оплаты. Пользователи оплачивают товары и услуги, просто пройдя аутентификацию по линиям на ладони и системе распознавания лица. Система также учитывает возраст покупателя, чтобы избежать продажи алкоголя и табака несовершеннолетним3.

Таким образом, цифровизация экономики является одним из ключевых факторов, влияющих на управление экономическими кризисами. Она позволяет повысить эффективность процессов принятия решений, улучшить взаимодействие между участниками рынка и ускорить адаптацию к изменяющимся условиям. Для успешного цифрового развития, включая использование технологий искусственного интеллекта, необходимо создать рынок данных. Важно работать над увеличением объема открытых данных, включением государственных материалов в оборот и созданием соответствующей инфраструктуры. Однако при внедрении цифровых технологий возникают определенные риски и опасения общества, связанные с безопасностью персональной информации и цифровой неприкосновенностью частной жизни. Поэтому важно, чтобы государственная политика уделяла внимание формированию законодательной базы, которая позволит гармонично внедрять цифровые технологии, учитывая потребности всех заинтересованных сторон.

Список литературы Практика управления экономическими кризисами в условиях цифровизации экономики

- Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России / Г.И. Идрисов [и др.] // Вопросы экономики. 2018. № 4. С. 5–25. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-5-25.

- Перспективная модель государственной статистики в цифровую эпоху: докл. к XIX апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / под науч. ред. Л.М. Гохберга. М., 2018. 35 с.

- Скрипкин К.Г., Тесленко М.А. Парадокс производительности и человеческий капитал // Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал: мат. Международ. науч.-практ. конф.: в 2 т. / под науч. ред. А.П. Багировой. Екатеринбург, 2014. Том 1. С. 241–251.

- «Черный лебедь» в белой маске: аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19 / Г.И. Абдрахманова [и др.]; под ред. С.М. Плаксина, А.Б. Жулина, С.А. Фаризовой. М., 2021. 336 с.

- Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / Г.И. Абдрахманова [и др.]; под науч. ред. Л.М. Гохберга. М., 2019. 82 с.

- Brem A., Nylund P.A., Roshani S. Unpacking the complexities of crisis innovation: a comprehensive review of ecosystem-level responses to exogenous shocks // Review of Managerial Science. No. 1–24. 2023. [Without pagination]. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00709-x.

- Brem A., Nylund P.A., Viardot E. The impact of the 2008 financial crisis on innovation: A dominant design perspective // Journal of Business Research. 2020. Vol. 110, no. 1. P. 360–369. https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.048.

- Four Patterns of Digital Innovation in Times of Crisis / C. Buck [et al.] // Communications of the Association for Information Systems. 2022. Vol. 50. P. 555–587. https://doi.org/10.17705/1CAIS.05029.

- Heeks R. Examining 'Digital Development': The Shape of Things to Come? // Development Informatics Working Paper. 2016. Vol. 64. P. 1–83. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3431739.

- Pierri N., Timmer Ya. “Tech in Fin Before FinTech: Blessing or Curse for Financial Stability?” // IMF Working Paper. 2020. No. 20 (14). [Without pagination]. https://doi.org/10.5089/9781513519258.001.

- Solos W.K., Leonard J. On the Impact of Artificial Intelligence on Economy // Science Insights. 2022. Vol. 41, no. 1. P. 501–560. https://doi.org/10.15354/si.22.re066.