Правило Сибома и вероятные причины распределения окрасочных морф самцов мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca по ареалу

Автор: Ляхов Андрей Георгиевич, Бельский Евгений Анатольевич, Гилев Алексей Валерьевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 813 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140153077

IDR: 140153077

Текст статьи Правило Сибома и вероятные причины распределения окрасочных морф самцов мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca по ареалу

Благодаря широкому распространению, лёгкости привлечения в искусственные гнездовья и хорошей изученности мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca является удобным модельным объектом для изучения самых разнообразных вопросов популяционной биологии и морфологии птиц. Самцы этого вида обладают уникальной изменчивостью брачной окраски, которая на спинной стороне тела варьирует от контрастной чёрно-белой (1-й балл по шкале Р.Дроста) до светло-бурой (7-й балл), практически не отличимой от криптической окраски самок (Drost 1936).

Область гнездования мухоловки-пеструшки простирается от Западной Европы до Енисея. Соотношение частот цветовых морф довольно стабильно во времени и специфично в разных частях ареала. На севере Европы преобладают тёмные самцы: в Скандинавии и Фен-носкандии средний балл окраски варьирует от 3.2 до 3.9 (Haartman 1985; Røskaft et al . 1986). Светлые самцы преобладают в Центральной Европе, средний балл 5.5-6.1 (Røskaft et al . 1986), на Урале – 5.1 (Бельский, Ляхов 2004) и в Западной Сибири – 5.2 (Гашков 1998). В Европейской части России этот показатель имеет промежуточные значения – от 3.9 до 4.9 (Анорова 1977; Высоцкий 1993; Иванкина и др. 2007; Керимов и др. 1994, 1995; Шишкин и др. 1991). Таким образом, если в североевропейских популяциях мухоловки-пеструшки основную массу составляют самцы тёмных вариантов окраски, то особенностью восточных популяций этого вида является устойчивое преобладание светлых фенотипов и практически полное отсутствие самых тёмных (1-й и 2-й баллы) самцов.

Соотношение частот цветовых морф в разных частях ареала в какой-то степени отражает историю расселения вида в послеледниковый период, а также различные экологические условия региона обитания. В частности, преобладание светлых самцов в популяциях мухоловки- пеструшки в Центральной Европе связывают с перекрыванием здесь её ареала с ареалом мухоловки-белошейки Ficedula albicollis, самцы которой имеют контрастную чёрно-белую окраску. Мимикрия под самку позволяет пеструшке избегать агрессии со стороны белошейки. Существует ещё немало гипотез относительно механизмов поддержания полиморфизма в популяциях мухоловки-пеструшки (Гриньков, Керимов 1998; Järvi et al. 1987; и др.). Однако эти гипотезы не объясняют устойчивое преобладание светлоокрашенных самцов на востоке ареала мухоловки-пеструшки, где белошейка не гнездится.

Мухоловка-пеструшка является дальним мигрантом. Маршрут перелёта на места зимовок в западной Африке и обратно пролегает через Западную Европу как у европейских птиц, так и у гнездящихся в Сибири (Chernetsov et al . 2008). Таким образом, особи восточных популяций совершают гораздо более дальние перелёты по сравнению с европейскими. Известно, что форма крыла птицы и его вершины зависит от дальности миграционного пути и особенностей экологии различных подвидов и популяций (Штегман 1961; Потапов 1967; Цвелых, Дяди-чева 1986; Павлова 1988; Lockwood et al . 1998; Mönkkönen 1995; Perez-Tris et al . 2000). Закономерность увеличения остроты крыла у подвидов и популяций, совершающих более протяженные миграции, известна как правило Сибома.

Нами предпринята попытка применить правило Сибома для объяснения повышенной встречаемости светлых морф самцов мухоловки-пеструшки в восточной части ареала. Мы предположили, что светлые особи имеют более острое крыло, чем тёмные, что позволяет им эффективнее преодолевать миграционные маршруты. Вследствие этого наблюдается устойчивое преобладание светлых фенотипов в восточных популяциях вида и неравномерное распределение частот фенотипов в других частях ареала.

Материал и методы

Материал собран в 2003-2011 годах на юге Свердловской области. Площадки с искусственными гнездовьями были заложены в основных типах леса (еловопихтовый и осиново-березовый) между городом Ревда (56°51´ с.ш., 59°53´ в.д.) и посёлком Дружинино (56°48´ с.ш., 59°28´ в.д.). Большинство птиц отловлено на гнёздах с помощью бойков в период выкармливания птенцов.

Окраску самцов оценивали по 7-балльной шкале, принимая во внимание окраску оперения верхней стороны тела (шапочка, мантия, спина и поясница). Окраску лопаток и кроющих крыла не учитывали. Использовали следующее словесное описание типов окраски (Drost 1936):

I . Чёрный. II . Чёрный, но поясница слегка белесо-серая или белесо-коричневая. III . В основном чёрный, но на некоторых перьях коричневые, серые или тусклочёрные пятна. IV . Наполовину чёрный и наполовину коричневый или серый. С некоторого расстояния птица выглядит черноватой. V . В основном серый или коричневый, но есть отчётливые чёрные, черноватые или коричневато-чёрные участки.

VI . Почти чисто серый или коричневый, но на некоторых участках есть маленькие тёмные пятна или тёмный оттенок. Тёмный цвет виден только тогда, когда птица находится в руках. VII . Чисто коричневый или серый. У этих самцов может отсутствовать лобное пятно.

В районе наших исследований отмечены самцы только III-VII цветовых морф (Бельский, Ляхов 2004).

Возраст особей, отловленных впервые, определяли по обношенности рулевых и первостепенных маховых, а также по характеристикам кроющих второстепенных маховых (Karlsson et al . 1986; Jenni, Winkler 1994).

У случайным образом выбранных самцов измеряли длину крыла и дистальных первостепенных маховых (ПМ). У мухоловки-пеструшки вершину крыла образуют 7-е и 8-е ПМ, обычно 8-е перо длиннее 7-го на 0.5-1.0 мм, либо эти перья равны. Длину 6-го – 9-го ПМ (счёт от проксимальных к дистальным) измеряли линейкой с упором от кистевого сгиба до вершины с точностью 0.5 мм. Для оценки остроты крыла птиц был рассчитан индекс, предложенный А.Н.Цвелых (1983):

Ind = a - b 100%,

A где А – длина крыла; a – длина пера, находящегося дистальнее самого длинного, измеренная от кистевого сгиба (у мухоловки-пеструшки в большинстве случаев это 9-е ПМ); b – длина пера, находящегося проксимальнее самого длинного (у пеструшки обычно 7-е ПМ). Чем больше индекс, тем острее крыло.

Для увеличения объёма выборок мы объединили самцов в три группы: тёмные (3-я и 4-я цветовые морфы), светлые (6-я и 7-я) и промежуточные (5-я). Значимость различий между выборками по остроте крыла проверяли с помощью дисперсионного анализа, поскольку первичные данные отвечают необходимым требованиям. Расчеты выполнены в программах Microsoft Excel 2003 и Statistica v. 6.0 (StatSoft, Ink., 1984-2001).

Результаты

На первом этапе мы проверили значимость влияния трёх факторов на остроту крыла: год, возраст (годовалые и в возрасте 2 и более лет) и группа морф (тёмные, промежуточные, светлые). Трёхфакторный ANOVA (анализ главных эффектов) показал незначимое влияние года исследований ( P = 0.18), поэтому мы объединили данные по годам. Двухфакторный ANOVA выявил значимое влияние на остроту крыла самцов мухоловки-пеструшки группы морф и взаимодействия факторов (см. таблицу).

Попарное сравнение разных групп (тест Тьюки) показало значимое отличие ( P = 0.00004÷0.011) группы светлых годовалых самцов от всех групп взрослых самцов и тёмных годовалых особей, отличия от годовалых самцов 5-й морфы незначимы ( P = 0.072). Различия между остальными группами незначимы ( P = 0.95÷1.00).

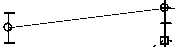

Взаимодействие факторов проявляется в разном наклоне линий тренда, соединяющих крайние варианты у сравниваемых возрастных групп (см. рисунок). Различия между группами морф у взрослых самцов не наблюдаются (линия тренда почти параллельна оси абсцисс), тогда как у годовалых особей отмечается увеличение индекса длины крыла по мере посветления окраски.

Значимость различий между возрастными группами и группами морф самцов мухоловки-пеструшки по остроте крыла

-3

-3,5

-4

re

-4,5

- ч)

P о

-5

о

-5,5

-6

x^

-о----

,, -и

-6,5

-7

о взрослые - - -в- - - молодые

Индекс остроты крыла у самцов мухоловки-пеструшки разного возраста и разных цветовых морф в районе исследований.

Числа рядом с точками данных означают количество измеренных особей.

Обсуждение

Полученные нами данные отчасти подтверждают гипотезу о связи территориального распределения самцов мухоловки-пеструшки разных цветовых морф с заострённостью крыла. В группе молодых самцов, гнездящихся впервые, светлые особи отличаются большей остротой крыла, и, по-видимому, способны к более дальним перелётам. Это, в принципе, может объяснять наблюдаемое распределение морф в ареале мухоловки-пеструшки с преобладанием светлых самцов в восточных популяциях, наиболее удаленных от мест зимовок в Западной Африке. Однако механизм реализации обнаруженной закономерности пока не очень понятен.

Явление возрастных различий в форме вершины крыла описано для зяблика Fringilla coelebs, сороки Pica pica и некоторых других ви- дов (Цвелых, Дядичева 1986, Цвелых 1989) и объясняется либо различиями в экологии возрастных групп, либо более протяжёнными миграционными путями молодых птиц. В нашем же случае более острым крылом обладает только часть годовалых самцов, а не вся возрастная группа, что пока трудно интерпретировать.

Распределение цветовых морф мухоловки-пеструшки в Европе как будто противоречит нашей гипотезе: светлые самцы преобладают в центральной её части, тогда как в северных популяциях больше тёмных особей (Lundberg, Alatalo 1992; Røskaft et al . 1986). Однако в Центральной Европе, в области симпатрии с близкородственным ярко окрашенным видом – мухоловкой-белошейкой – селективное преимущество имеют светлые самцы пеструшек, избегающие агрессивных столкновений. На севере Европы, в областях с более холодным климатом, складываются более благоприятные условия для тёмных самцов. В силу более высокого уровня энергетического обмена (Гаврилов и др. 1996), тёмные самцы проявляют песенную активность при более низких температурах, чем светлые (Ilyina, Ivankina 2001), что особенно важно в северных частях ареала.

Различия в остроте крыла могут быть следствием и внутривидовых конкурентных отношений в западных частях ареала, когда тёмные самцы раньше находят и успешнее защищают гнездовые дупла. При этом птицы светлых фенотипов вынуждены заселять субоптимальные местообитания, либо перемещаться на периферию ареала. С возрастом различия в остроте крыла нивелируются у птиц разных морф, но это, по-видимому, уже не играет существенной роли в распределении особей разной окраски по ареалу, поскольку для самцов мухоловки-пеструшки характерен относительно высокий территориальный консерватизм (Соколов и др. 1989; Lundberg, Alatalo 1992). Кроме того, для Западной Сибири известно, что потомки светлых самцов обладают более высокими показателями возврата в район рождения (Гашков 2003), что также можно объяснить большей остротой крыла этой группы птиц.

У многих видов мелких воробьиных птиц основу гнездового населения (не менее 60%) составляют годовалые особи. Случаи иного соотношения возрастных групп в популяции описываются как исключительные (Гриньков 1998). Особенностью гнездового населения мухоловки-пеструшки в нашем регионе является преобладание птиц старших возрастных групп (2 года и старше) неизвестного происхождения. Доля гнездящихся годовалых птиц невелика и в разные годы варьирует от 10 до 30%. Молодые самцы проигрывают в конкуренции взрослым и в условиях дефицита пригодных для гнездования дупел могут оставаться в составе популяционного резерва (Стернберг и др. 2001). Годовалые самцы светлых фенотипов, обладая более острым крылом, способны дальше перемещаться в поисках подходящих условий и находить незанятые территории.

Ввиду отсутствия у нас данных по наиболее тёмным самцам (морфы 1-я и 2-я), мы не можем утверждать, что их крылья менее острые, чем у самцов 6-й – 7-й морф. Однако, высокое сходство 3-й – 5-й морф по этому признаку может свидетельствовать о том, что и самцы 1-й и 2-й морф будут иметь близкий к 3-й – 5-й морфам индекс остроты крыла. Кроме того, данный признак может сильно варьировать по всему ареалу и не быть тесно связанным с окраской мухоловок.

В этой связи нам представляется очевидной необходимость дальнейших исследований изменчивости как окраски, так и остроты крыла мухоловки-пеструшки на всём пространстве её ареала.