Правка листовых заготовок пластическим растяжением с учетом сжатия в области захватов

Автор: Яновская Е.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 1 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится математическая модель для решения плоской задачи о растяжении пластической полосы, концы которой зажаты между двумя параллельными шероховатыми плоскостями захватов, дополненная несимметричностью условий на растекающихся приторцовых зонах. Найдена верхняя оценка общей силы сжатия захватами концевых зон пластически растягиваемой полосы, при достижении которой одновременно с пластическим растяжением полосы происходит пластическая осадка приторцовых ее частей захватами. Показано, что при дальнейшем деформировании происходит утонение полосы и разрыв не в средней ее растягиваемой части, а вблизи внутренней границы контакта с захватом.

Плоская задача, растяжение полосы, сжатие участков захватами

Короткий адрес: https://sciup.org/148330935

IDR: 148330935 | УДК: 539.214 | DOI: 10.37313/1990-5378-2025-27-1-155-165

Текст научной статьи Правка листовых заготовок пластическим растяжением с учетом сжатия в области захватов

EDN: VYNPRV

При прокатке тонких листов могут возникать дефекты в виде потери плоскостности из-за неравномерного обжатия заготовки по ширине, причиной которого могут являться упругий прогиб валков, а также упругое сплющивание поверхности валков в зоне пятна контакта [1], что в свою очередь влияет на неравномерность зазора между валками. Взаимодействие прокатанных участков с разными коэффициентами вытяжки вызывает в листе неравномерность напряжений: сжатия в более вытянутых участках и растяжения в менее вытянутых [2, 3]. При незначительной поперечной жесткости тонких листов прокат теряет устойчивость, образуя волнообразную поверхность (рис. 1) [3].

Рис. 1. Коробление тонких листов

После разрезки листа полосы также могут наследовать дефекты формы в направлении толщины. За показатель волнистости принимают величину относительной неравномерности вытяжки при прокатке продольных участков листовой заготовки [1, 2, 3]:

д^ _ L max L min L

где L, L max , L min - длины листа (полосы), наибольшего и наименьшего участков заготовки соответственно.

Принимая во внимание гипотезу, что волнистость имеет переменную кривизну только по направлению, а по величине равномерную, как показано на рис. 1а, на основе геометрических параметров (длины дуги радиусом R, хорды l и высоты t ), можно выразить величину относительной неравномерности вытяжки продольных участков листа (полосы) [3]:

4{ ’ 2 - 7 (?) '

Тогда показателем волнистости будет отношение

Q) _ const при любых изменениях волнистости у каждого конкретного листа (полосы).

Подлежащую правке заготовку закрепляют концами в захватах и затем перемещением одного или обоих захватов растягивают на определенную величину относительного удлинения. Для заготовок из малоуглеродистых сталей и алюминиевых сплавов относительное удлинение находится в пределах 1-3 %. В результате правки растяжением достигается уменьшение волнистости до 1-2 мм на 1 погонный метр длины, а чтобы получить высококачественные заготовки - до 0,15-0,2 мм на 1 погонный метр [3].

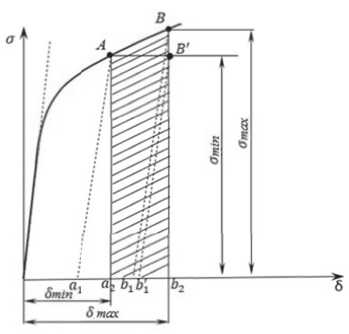

При правке растяжением длины прямолинейных участков заготовки увеличиваются до длины волнистых участков, что ведет к исчезновению прогибов и заготовка становится ровной в направлении толщины. При этом относительные удлинения различных участков заготовки на кривой упрочнения вписываются в зону 5 min 5 max (рис. 2) [6].

Рис. 2. Схема пружинения участков заготовки при снятии растягивающей нагрузки: а 1 а 2 - относительная деформация укорочения наименее растянутых участков; b 1 b 2 - относительная деформация укорочения наиболее растянутых участков; b 1 - относительная деформация А 5 ост, компенсирующаяся появлением остаточной волнистости в менее растянутых участках ^ тах ^ min Д ^ ост ,

Е где о max, о min - напряжения в наиболее и наименее растянутых участках заготовки; E - модуль упругости металла заготовки.

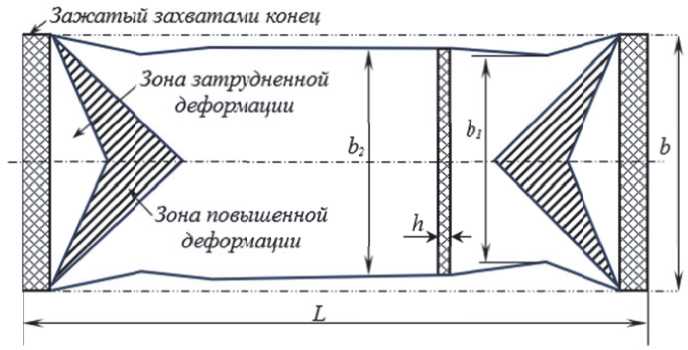

При равномерном растяжении возникающие относительные поперечные деформации по длине и толщине заготовки одинаковы по абсолютной величине. Зоны заготовки под захватами не могут деформироваться по ширине, т.е. являются жесткими концами, нарушающими равномерность растяжения, что приводит к образованию треугольных зон скольжения, заштрихованных на рис. 3 [3]. Вдоль боковых сторон треугольных зон происходит интенсивное течение металла. В итоге возникают зоны затрудненной и повышенной деформации. На расстоянии (0,6 — 0,7)Ь от захватов образуются местные сужения растягиваемой заготовки, приводящие к нарушению прямолинейности силового потока и возникновению сжимающих напряжений поперек заготовки, а это, в свою очередь, может привести к потере устойчивости листа и возникновению продольной волнистости. Таким образом, допустимая величина относительного удлинения при правке растяжением тонких заготовок ограничивается потерей их устойчивости [4, 5]. Растягивающая сила определяется растягивающим напряжением σр, устанавливаемым по кривой упрочнения по заданной величине относительного удлинения:

P = Fy.

Рис. 3. Схема деформаций листовой заготовки при правке растяжением:

b, b 1, b 2 – соответственно исходная ширина полосы, уменьшение ширины в средней части и в зоне интенсивного течения металла в результате растяжения; h – толщина полосы

В зонах заготовки, расположенных под захватами, решается классическая задача о сжатии металла между сближающимися шероховатыми плоскостями твердых тел (захватов) [7]. Результаты объясняют присущие описываемым физическим процессам некоторые качественные особенности: явление проскальзывания вдоль поверхностей контакта захватов с заготовкой; соизмеримость нормальных упругих перемещений контактирующих тел с толщиной полосы [8]. С другой стороны, задача помогает объяснить механизм контактного взаимодействия твердых и пластически деформируемых тел. Л. Прандтлем построено предельное поле напряжений [7], которое Надаи [9] дополнил соответствующими скоростями течения. На основе анализа решения Прандтля – Надаи А.А. Ильюшиным [10] была предложена приближенная математическая модель для описания процесса течения пластических слоев.

Дальнейшее развитие эта теория получила в работах многих авторов, в том числе [11-14]. Рассмотрим частные задачи, которые приводят к общему решению правки листовых заготовок.

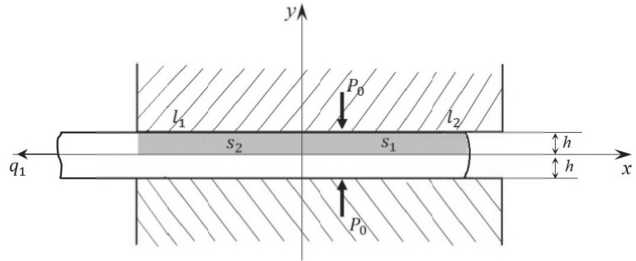

Задача 1. Сжатие полосы в условиях плоской деформации [15] в области:

S = {(x,y)| — h < у < h; —l^ < x < l2]

с симметричными условиями на концах в зонах захватов [16] (рис. 4).

Рис. 4. К задаче о свободном растекании пластического слоя между плоскими захватами: q 1 –растягивающая нагрузка; h – половина толщины полосы;

(– l 1, h ); ( l 2, h ) – координаты крайних точек захвата; l 2= – l 1 – симметричность условий на торцах

Постановка задачи в этом случае имеет вид системы, содержащей: уравнения квазистатического равновесия

d£^ + £o^ dx ду

д°ху I д°уу = q дх ду ’

условие пластичности

Sr = {х\хр < х < l), S2 = [х\ — l < х < хр), S = S^ S2.

Неизвестная точка x = xp определяется из дополнительного условия непрерывности нормального напряжения О уу .

В предположении, что искомые компоненты скорости v и vх у есть функции, зависящие только от координаты у:

v = v(y); 17)

v ху v ху (y)

получаем из уравнения несжимаемости (4) соотношение

дv(y')

и(х,у) =-----х + ^(у) (18)

оу где /-(у), - постоянная интегрирования.

Подставляя (18) во второе уравнение (17), получим зависимость:

^=№+^=1гд^^

у 2 ду ох 2 оу^

В последнем уравнении члены, зависящие от координаты y, принимают значения:

£^ — 0.^ = 0 дх дул и решение отыщется в виде:

v = с±у + с2, (19)

где c 1 и c 2 – постоянные интегрирования, которые определяются из граничных условий:

ПРИ и |у=0 = 0 из уравнения (19): 0 ■ с1 + с2 — 0 находим с2 = 0;

при и |у =^ — -и0 из уравнения (19): h ■ с1 + с2 — -и0 находим с1 — - ^^.

Учитывая, что соотношение (18) получили из условия несжимаемости (14), которое необходимо интегрировать в каждой из областей S 1 и S 2. Поэтому скорости перемещений и скорости деформаций будут найдены:

и —

и о

и

( - C 1 x+f 1 ( yX XES 1 . I -с 1 Х + f^(y), X ES 2 ’

и ху ^

f1'(y) 2 f^y)

,X Е S1

, X Е S2

Интенсивность скоростей деформаций имеет вид:

12., . 12 ,2 , „..2 , ..2 Л ии 3 UijUij 3 ^хх + 2иху + иуу) <

W+ I?"

2(АТ

2(Г)2

+ с 1 )

+ с 1 )

74q2 + (f')2 ------—-----,Xr, < X < I

V3 p

J 4с ? + (f^ -----=----,—l < X < Xn ■ V3 p

Интегрирование двух уравнений равновесия (5) с учетом, что касательное напряжение ^х у не зависит от координаты x , дает оценки нормальных напряжений

^ уу

-fW;

^ хх

— 2 ^^i

- ^ху(у) + ^уу(Х).

В последнем соотношении перед квадратным корнем сохранен знак «плюс», так как О уу < 0, а 1° уу 1 > 1°хх1 по физическому смыслу задачи . Далее, интегрируя первое уравнение равновесия системы (5) с учетом (23), имеем

^ ху — f' ( x)■y + с3. (24)

Из вторых соотношений (15) и (16) заключаем, что в волокне слоя, совпадающим с осью x и на контактной границе с учетом (24):

при у — 0: (x) ■ 0 + с3 — 0 находим постоянную интегрирования с3 — 0;

при у — h: f ’ (x)^h + c3 — -ts находим функцию f ' (x) — -^.

Полученный результат подставим в уравнение (24):

f ' (x) —

(

—

? s

h

,

Ts +т h

xp < x < l2

l1 < X < Xp

Интегрируя (25), придем к соотношениям

T s

I — ■ X + c4, f(x) = TS

{~h'x + c4’

Ху < X < ly p 2

ll < X < Xp

° xy (y) =

( Ts . . ,

~И'У’ X

p

Ts , . .

— ■y, l

i

Из сравнения значений ox y по формулам (6), (7), (25) видно, что для верхней части полосы при (y > 0) fi’(y) > 0,f[(y) < 0, поэтому интегрируя (25), получаем

К (ri =

^(-^■У 2W

h

2voy

s

^^^^^H

(ri2

■ y2

—

T s 4—

^^^H

y2

hj—

^^^H

y2

После интегрирования

K(y) = - 2 * 4—

^^^^^H

y2 + cj,

Из (23) и (25) имеем

®xx

p =

®xx

—

^ yy

кЫ=^4—

T s

~r ■X h

—

T s

^^^^^H

y2 + c5.

^^^^^H

T ■x h

c 4 + 2 \ T ‘ H (Ж

y2

^^^H

c 4 +

T s I

— ■ X + c, h

F®‘

y2

;

- $H 12(rx + c4

’ 4) H ft:

) + 44

s

s

^^^^^H

a2y2,

X p

< X < l2

■

^^^^^H

a2y2,

l l

< X < Xp

Выпишем интегральные условия для определения постоянных c4,c 4 ,

h

h

c5,cj

V о ^ l 2

^^^^^H

Hq i h- Jaxx\X = l

h

Xp) - J u \

о

h

V0(l i +X p ) - Ju\

о

о

X = l2

x - ll

dy =

dy =

о

-

dy; 0 =

J ^ xx \

о

T.

s

^^^^^H

—I hll

^^^H

Vo 2 —

T s

X -l 2

dy ,

-

T.

s

T.

s

h^

-

T.

s

^^^H

— 2 y

Условию растяжения на торце полосы отвечает ql< 0 (\ql\

c 4

- h q i h + T s l + 2

о

c4 =

Из условия непрерывности ayy при х - хр следует

X p

h (c4

^^^H

c 4 )

q ± h

2ts

2ts

<

h^ s

2ts

Tsj + c5^

dy,

^^^^^H

Ts^ + c 5 ^

dy^

о^ Из (30) получаем

,

2 —

Из (37) следует, что в случае свободно растекающейся полосы с симметричными условиями на концах (q1 = 0) имеем хр = 0.

|

*! 2’о( с = = ьрх р —р. |

L-^yiyy\,c*5 = —с5 — 2 ’ " Xр . (38) h2 h |

Отметим, что, если сближающиеся инструменты (захваты) перемещаются вдоль оси Ох со скоростью uo(t), то условия (38) для определения с5,с ^ видоизменяются

^ о (А - * р ) = IO I - U o )dy, (39)

х = l 2

о

’ о (1 1 + х р ) = | (и \x = l + U o )dy. (40)

о

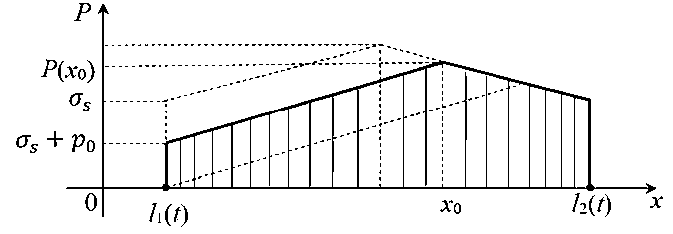

Задача 2. Рассмотрим приведенное решение в совокупности с пластическим растяжением полосы. Подобный процесс существенно зависит от общей силы сжатия P 0 захватами краевых участков полосы. При значениях P 0, превышающих некоторое критическое значение P cr жесткий захват полосы не обеспечивается ввиду того, что в зонах сжатия краевых участков полосы, еще до того, как начнется процесс растяжения, металл будет вытекать из-под захватов. При дальнейшем деформировании происходит утонение и разрыв полосы вблизи внутренней границы контакта с захватом. Пусть l1(t) < |Х| < l2(t) — область контакта с захватом, а 0 < 1X1 < l1(t) — область пластического растяжения (рис. 5).

Рис. 5. Распределение контактного давления в области захвата

В области контакта полосы с захватом решение сохраняется, но нужно сделать преобразования

Х(х) = х ^ --2 ,l 2 — l 1 = 21,1 1 ^ Х ^ l2

и принять условие (39) вместо (33), тогда получим

1[

C s = j Г’ " 1 ’

’о [ / ~? )

2^J \2 ~№? УУ ^о^Уч-

Выпишем в новых переменных, согласно (41), выражение для о уу :

в уу

=[—^Х(х) \ у[Х(х)

—

—

l 1 + l 2 2

l 1 + l 2

■1-

с4; Хр(х) < Х(х) < l2

— с4 * ; l1< Х(х) < Хр(х)

.

Положим, что полоса тонкая: |l 2 — l 1 | » h. Найдем величину критической силы Рсг . Суммарная сила пластического сжатия торцов с учетом (41) будет

Рсг =—'h i Cl2—х ’ ) — С 4* (хр + l) — C 4 (l—хр), (44)

где с4 * ,с4,х р определены формулами (35), (36) и (37).

Можно показать (см. рис. 5), что P cr , полученное согласно (44), меньше соответствующего P 0, необходимого для «чистого» сжатия той же части полосы со свободными концами. Найдем общую растягивающую силу

* 2

F p = \ Ъу№ = 2rsV

* 1

Задачу решаем в области |Х| < l1(t) в предположениях, что компоненты скорости зависят только от одной координаты и = и(х), v = v(y) , тогда получим и = —с1х; v = с1у,

V XX v yy с 1 >

vxy О,

v u

2с1

Г— f 7з

_ dh

C 1 hdt’

где h(t)– толщина части полосы, подверженной растяжению. Согласно (31), поле скоростей дефор- маций однородно.

Для силы сжатия приторцовых участков полосы Ро < Рсг имеет место лишь «чистое» растяжение средней части полосы. При Ро > Рсг одновременно с растяжением происходит пластическая осадка участков под захватами. Причем зависимость между скоростью перемещения захватов u0(t) и толщиной h(t) с учетом уточненного условия (42) для с* , £*, можно найти из условия непрерыв-

С 1 3 ±_* *

ности u = u ( x, t) в точке X = l1(t): uo(t) = — — (l], + l ? ) — f1 , где f1 - осредненное по толщине значение функции f * (y) .

Теперь найдем законы изменения l1(t) и l2(t)

^1 = и„(1)-, ^—(b — iJ+h+^.iA dt dt 2 t = О

= l^, (l = 1,2). (47)

Точность использованного решения Л. Прандтля – А. Надаи для осадки пластических полос тем выше, чем меньше толщина пластического слоя по сравнению с линейными размерами зоны кон *

такта. Поэтому, пренебрегая в (47) членом f , который мал по сравнению с другими слагаемыми *

^

h т^ 1,

имеем dl1 dt

dh l1 + l2 dl2 hdt 2 , dt

dh

— l2( t).

hdt

Решаем полученную систему (48) методом исключения переменных

=^^(t)= k + (4—4=W1- h(t) Vh XhJ Vh

Подобная задача для частного случая решена в работе [18].

Задача 3. Правка полосы растяжением. Пусть края растягиваемой полосы подвержены сжатию захватами вблизи торцов. Найдем предельное значение общей силы сжатия торцов, при достижении которого одновременно с растяжением полосы будет иметь место пластическая осадка сжатых приторцовых зон, расположенных под захватами, и которая мешает осуществлению процесса прав- ки. Сформулируем задачу в рамках теории течения в тонком пластическом слое:

du dA о дх dt ,

dp 2ts и — u0 \ h ’ x o (t) < х < l ? (t)

ta = —

2

T

,

’li(t)

h где u = u0(t) – скорость движения захвата в направлении толщины слоя, которая считается заданной;

x = x0 ( t ) – неизвестная линия ветвления течения; h = h0 ( t ) – известный закон изменения толщины зажатой захватами части полосы.

Краевые условия задачи:

|

x = x0(t):u(x, t) |

= U 0 (t). |

(51) |

|

|

.2 |

2 dt du |

||

|

x = l 2 ( t): схх = -p+-C s |

1 3 C sdAdx = |

0. |

(52) |

|

. 2 |

2 dt du |

||

|

x = l i ( t ) : oxx = -p + -C s |

1 3 C sdAdx = |

C s . |

(53) |

Условие (52) означает, что граница х = l2(t) свободна от нагрузок, а (53) подтверждает, что на внутренней границе области контакта x = li (t) растягивающее напряжение достигает предельного значения cs . Решаем (49) с учетом (50):

и(х, t) = —(x < x0(t) ) + u0(t).

Условия (52) и (53) разрешим относительно контактного давления: 4 1

P2 = P(l2.t) = -с^.Р! = p(li,t) = c°s-

Интегрируем уравнение равновесия (50) с учетом условий (52) и (53):

( 2T s

P2 +~r(lz -x),xo(t) 2T .(55) Pi + -r(x - li).li(t) Находим точку ветвления течения x = x0(t) из условия непрерывности давления в этой точке: p(x0 + 0. t) = p(x0 -0.t) ^ xQ(t) = 11 + 2 + ~rh.(56) В случае тонкого слоя (h«1) формула (56) упрощается: x0(t) = ^1 + ^22 Теперь можем найти предельную общую силу сжатия торцов полосы, приходящуюся на единицу ширины захвата, при которой в процессе растяжения пластины из-под захватов, сжимаемых торцов, вытекает часть пластической среды: ^2 X0 Pcr = j p(x,t)dx = j C ii ii h Pi+^T-(x- li)^dx + j ^2+-^ (l2 - x)^dx = x0 (px + — — + (px + — (lx~ — 2- [Pix+h[2 lix))\x = i+[P2x+ h[l2x 2))\x = x0 = - T 2Ts(x02 , \ , 2Ts(li2 Л ЪАЬ,2 A = Pixo+~[~-lixo)-Pili-~[-2-li )+P212+~[t-12 )- -P2x0 — 2t- x^A _ h \ ° 2 ) = = x0(p1P2) Pili+ P2l2+L n (2x02 2xo(li + l2^ + li + l2 ) = h 2 = x0(Pi -Pl) -Pili +P2l2+ "h- ((x0 -hY + (x0 - li)2). Подставим значения pi>p2>li>l2 и, учитывая условие для тонкого пластического слоя, получим: per = js l1 + l2 + 4l2 -11 4--p= ('2 2h/3 2 ^^^H S((2 -11) '^гЦ-^“ + ('2 - '1)2 2h/3 , = Js ('2-Ш573 2V3- \ 6 '2 )■ Очевидно, что Po > Pcr^ В качестве примера проведем расчет с соответствующими исходными данными: l1 = 10 мм, l2 = 20 мм, h = 2 мм, (1МПа = 106H м2 = 1 МН/м2): ncr ('2-'i)/5V3 '2-1Л 17 ■ (20 - 10) /5/3 10 Js 2/3’ \ 6 +h j 2/3’ \ 6 +2 170 ■ 7,887 3,464 ~ 387,064(H) При сжатии захватами торцовых частей полосы толщиной h = 2 мм, длиной зоны захвата l2 - l1 = 10 и шириной 3 = 10 мм сила, необходимая для перевода деформируемой зоны в пластическое состояние, равна 0,387064 (кН). ВЫВОД В рамках модели идеально-пластического тела в представленной работе заработана математическая модель для решения плоской задачи о пластическом растяжении тонкой полосы с одновременным сжатием захватами приторцовых участков в режиме однородного поля скоростей деформаций, при котором полоса выдерживает необходимые пластические деформации при правке растяжением, сохраняя постоянную толщину на всей ее длине – растягиваемого и сжатых участков.