Право на жизнь и здоровье

Автор: Семке В.Я.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье

Статья в выпуске: 1 (44), 2007 года.

Бесплатный доступ

ID: 14295176 Короткий адрес: https://sciup.org/14295176

Текст ред. заметки Право на жизнь и здоровье

Дело науки – служить людям.

Л. Н. Толстой

ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Самая большая опасность для власти – не бедный, а обиженный народ.

В. Г. Короленко

Нас даже дети не жалели, Нас даже жены не хотели, Лишь часовой нас бил умело, Взяв номер точкою прицела.

Ю. О. Домбровский

Дорогие читатели! Обращаюсь к Вам с пожеланием и надеждой на установку «обратной связи» между редколлегией журнала и его творческим активом, столь необходимого стремления поднять престиж нашего профессионального органа печати, особенно популярного в среде сибирских ученых и практиков, ответственных за состояние психического здоровья населения региона.

Прежде всего позвольте раскрыть секреты планирования тематики «Трибуны редактора» на текущий год – в качестве стержневой фабулы нами избрана проблема психологической и психопатологической характеристики людей, пребывающих в весьма специфической ситуации вынужденной изоляции в условиях заключения и тюремной жизни (т.н. пенитенциарная психология и психиатрия). Предполагается уделить внимание актуальнейшим социальным разделам пенитенциарной медицины, в том числе утверждению права на справедливую жизнь и достоинство лицам, осужденным к лишению свободы с учетом требований и возможностей современного общества (первый номер журнала), этике жизни и нравственным проблемам интерперсональных отношений в пенитенциарных условиях (второй номер), психологическим и психопатологическим аспектам вынужденного одиночества и ограничения личностной свободы (третий номер), наконец, обсуждению животрепещущих основ превентивных и реабилитационных воздействий, направленных на повышение качества жизни осужденных (четвертый номер). Очерченные нами «узловые» вопросы имеют несомненное социально-политическое и нравственное значение, поскольку должны способствовать гуманизации и улучшению жизни индивида, вынужденного волею судьбы и своего противоправного поведения пребывать в исправительных учрежде- ниях. Лейтмотивом преобразующего личность осужденного психолого-лечебного влияния могут стать взгляды замечательного мыслителя нашего времени Д. С. Лихачева: «Я мыслю себе XXI век как век гуманитарной культуры, культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и применения творческих сил… возрождение репутации человека как чего-то высшего, которой должно иметь каждому, возрождение совести и понятия честности».

Вступив в новое тысячелетие (идет уже седьмой год его исчисления), человечество рассчитывало – и не без основания – на дальнейшее возрастание стабильности индивидуальных, общечеловеческих (интерперсональных, событийных) и межгосударственных (мак-росоциальных) отношений на разных уровнях взаимодействия, укрепление уверенности всех и каждого в своей грядущей судьбе, благодатное возвращение и обретение чувства единодушия , сплоченности, понимания и поддержки. Понимание высокой ответственности за достижение целей личностного самосовершенствования проистекает из констатации обязательного учета в процессе изучения индивидуальных преобразований в персонологической науке социально-средовых и региональных особенностей. Безусловно, участие научных сотрудников и практических врачей в выполнении грандиозных задач по поддержанию и укреплению психического здоровья населения страны на индивидуальном и общественном уровнях потребует консолидации усилий вокруг научных программ, осуществляемых в настоящее время в рамках национальных проектов по оздоровлению российского народа, предотвращению и преодолению социальных, экономических, нравственных кризисов, поиску путей оказания помощи и поддержки человеку, находящемуся в условиях чрезвычайных по силе своего воздействия стесненного и радикально измененного существования, коим является пребывание в тюрьме, в строгой изоляции, отбывание длительных сроков наказания.

Последствия воплощения в жизнь сегодняшних проектов гуманизации всей пенитенциарной системы ощутимо скажутся во всей своей значимости и полноте лишь на протяжении жизни нескольких поколений, при неуклонном выполнении системных, комплексных социально-экономических задач по разработке на государственном уровне законодательных актов по преодолению кризисных ситуаций (в том числе пребывание человека в заключении) и реализации новой национальной идеи укрепления физического, психического и нравственного здоровья народа.

Пенитенциарная психология и психиатрия являются относительно новыми и молоды- ми дисциплинами, будущее которых определяется методологическими и практическими основами судебной психиатрии. Их успешное развитие становится возможным лишь в рамках единой, стройной концепции современного человековедения, учитывающей комплекс парадигм, носящих междисциплинарный характер из области пограничной психиатрии, валеопсихо-логии, педагогики, юриспруденции.

К настоящему времени консолидированными усилиями сибирских и московских ученых выполняется проект издания руководства по пенитенциарной психологии и психопатологии, в основу которого заложена идея гуманного отношения к оступившимся людям, предоставления им «социального костыля» и возможности полноценной ресоциализации. Сказанное созвучно с позицией Ф. М. Достоевского: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».

Непреложным условием дальнейшего совершенствования этой интегральной науки должна стать гуманистическая направленность исследований и подходов, обязательный учет ве со службами Томской области).

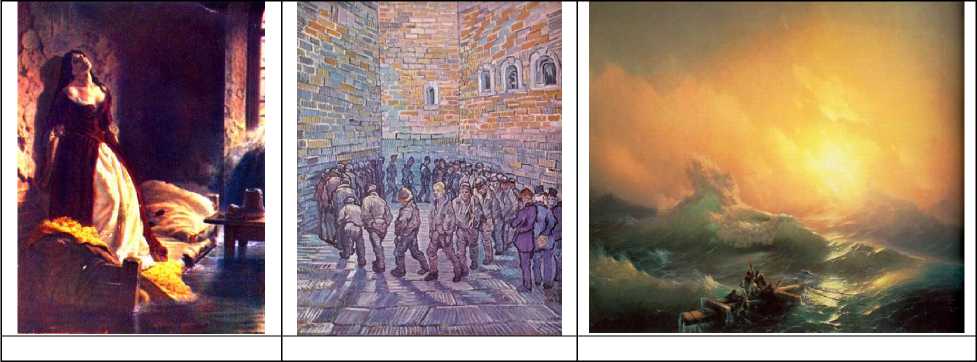

Динамика философских и социальноклинических взглядов на острые проблемы существования человека в условиях социальной изоляции отображена в художественном триптихе, фрагменты которого рельефно очерчивают «три круга» жизненного пути заключенного – событийный (индивидуальный, личностный), социальный (жизнь в группе) и философско-экзистенциальный (отражающий возможности выхода из кризиса, преодоление страдания и безнадежности своего существования). Картина российского художника К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения» (1864) своей эффектной игрой светотени мастерски отображает последние минуты отчаяния и беспомощности узницы – женщины-красавицы, измученной тюрьмой, но сохраняющей свою гордость, страстность, духовное томление. В знаменитом полотне Винсента Ван-Гога раскрывается туск- всех сложных преобразований, происходящих в нынешнем цивилизованном социальном обществе. Сложность поставленных задач и целей данного руководства определили привлечение к его подготовке многих соавторов, работающих в области клинической психологии, психиатрии, иных медицинских специальностей. Все они являются высокоавторитетными исследователями, владеющими новейшими подходами в сфере биологических и социальных аспектов изучения человека, пребывающего в специфических условиях стесненной свободы.

Для соблюдения достоверности и практической значимости полученных результатов было важно иметь современную базу научных исследований, имеющую безусловную региональную особенность, однако с возможностью экстраполировать выводы и практические рекомендации на иные территориальные «зоны» нынешней России. Таким полигоном на данном этапе оказалась медицинская служба уголовноисполнительной системы Кемеровской области (в многолетнем сопоставлении и сотрудничест- лый, однообразный повседневный мир группы заключенных, вынужденных покорно следовать друг за другом, обреченных, безнадежных, утрачивающих в людской массе свою индивидуальность. Прекрасная картина еще одного российского художника-мариниста И. К. Айвазовского «Девятый вал» (1850) воплощает тему борьбы человека со слепым, безжалостным могуществом природной стихии, но все таки оставляющей людям надежду на счастливый исход, оптимистический взгляд на благополучие, сохранение жизни мужественных моряков, до последнего мига противостоящих злому року судьбы: «ещё немного – и пройдет последний, девятый вал».

Ушедший в недавнее прошлое двадцатый век, безусловно, являет собой выдающуюся и отличительную веху в истории развития человечества. Речь идёт о поразительных, незабываемых преобразованиях в социальной, техни-