Православные храмы в планировочной структуре городов Западной Сибири (Тюмень, Томск, Омск, Барнаул) (1-я половина XVIII - начало XX в.)

Автор: Манацкова Ольга Александровна

Рубрика: Градостроительство и архитектура

Статья в выпуске: 1 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования предопределена современным состоянием храмов и храмовых площадей в исследуемых городах. Большинство из них подверглись разрушительной реконструкции в советский период. Следствием этого явилось искажение не только самих храмовых площадей и их архитектурных доминант, но и трансформация исторического облика и «интерьерного» пространства самих городов (из-за утраты архитектурных доминант). Изменениям подвергся и силуэт города, а также характер их речных панорам в исторической зоне. Выявлены и приведены в систему композиции храмовых площадей четырех исторических сибирских городов - Тюмени, Томска, Омска и Барнаула; представлены особенности размещения храмовых площадей в планировочной структуре Тюмени, Томска, Омска и Барнаула; определены этапы формирования храмовых площадей в Тюмени, Томске, Омске и Барнауле; составлена сопоставительная таблица, позволяющая определять композиционную специфику храмовых площадей каждого исследуемого города по сравнению с тремя другими.

Православные храмы, архитектурные доминанты, композиции площадей, строительство, сибирские города

Короткий адрес: https://sciup.org/147154476

IDR: 147154476 | УДК: 72.01 | DOI: 10.14529/build170101

Текст научной статьи Православные храмы в планировочной структуре городов Западной Сибири (Тюмень, Томск, Омск, Барнаул) (1-я половина XVIII - начало XX в.)

Города Сибири составляют особую группу городов России, так как возникали и формировались в конкретный исторический период и почти сразу – по принципиальным планам, присылаемым из Петербурга [1]. Это обусловило определенную архитектурно-пространственную общность этих городов, что позволяет объединять их в различные группы, в зависимости от исходных ландшафтных ситуаций. Одну из таких групп образуют Тюмень, Томск, Омск и Барнаул. Именно этой группе городов посвящено настоящее исследование.

Актуальность исследования предопределена современным состоянием храмов и храмовых площадей в исследуемых городах. Большинство из них подверглись разрушительной реконструкции в советский период. Следствием этого явилось искажение не только самих храмовых площадей и их архитектурных доминант, но и трансформация исторического облика и «интерьерного» пространства самих городов (из-за утраты архитектурных доминант). Изменениям подвергся и силуэт города, а также характер их речных панорам в исторической зоне.

Закономерности, особенности и принципы формирования и развития исторических городов Западной Сибири изучали дореволюционные и современные историки, архитекторы, градостроители, географы, краеведы и искусствоведы.

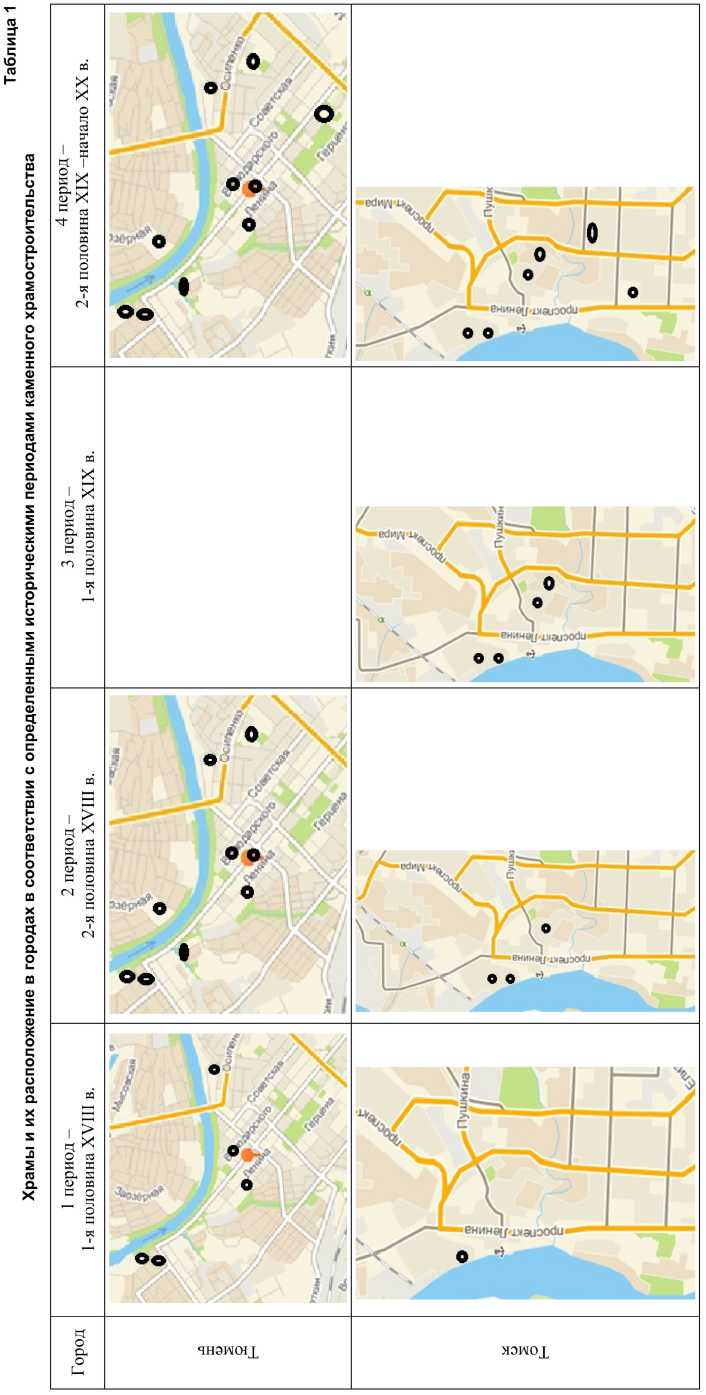

Определение исторических этапов эволюции каменного храмостроительства в городах Западной Сибири

Каменное храмостроительство, исторически начавшееся в Сибири с XVIII в., следует дифференцировать на 4 исторических периода развития: 1-я половина XVIII в., 2-я половина XVIII в., 1-я половина XIX в., 2-я половина XIX – начало XX в., представленные в табл. 1. Эти периоды связаны с историческими социально-экономическими и прочими факторами, повлиявшими на градостроительство Сибири.

1-й период – 1-я половина XVIII в.

С XVII в. главной задачей Церкви в Сибири было массовое строительство церквей, в связи с притоком русских из северо-западной России и христианизацией местного населения. Церкви строились из дерева как самого доступного материала. Это позволяло убыстрять строительство и увеличить количество культовых построек, но ненадежность в огнезащитном аспекте деревянных построек приводила к частым пожарам, в связи с чем возникала необходимость нового строительства храмов.

Через катастрофические пожары XVIII – XIX вв. прошли большинство городов Сибири. Среди них Тюмень, Томск и другие [2].

Началом первого этапа каменного строительства храмов стало возведение в конце XVII в. Преображенского собора Тобольского Знаменского

монастыря, т. е. Тобольск был первым городом, где началось возведение храмов из камня.

Затем в Тюмени в Спасо-Преображенском (Троицком) монастыре в 1708–1717 годах была построена первая каменная церковь [3].

Однако в 1714 году вышел указ Петра I, запрещавший строительство каменных зданий по всей стране в связи со строительством Санкт-Петербурга. Действовал указ до 1741 года. Величайшим повелением императора затем каменное строительство храмов назначалось в трех городах империи – Санкт-Петербурге, Тобольске и Верхотурье.

В своей преобразовательной деятельности Петр I отводил важное место Сибири, которая, по его мысли, должна была стать важным экономическим районом страны. Царь стремился к дальнейшему укреплению ранее заложенной «основы азиатской России», безопасности восточных границ русского государства, развитию торговли со странами Востока, в связи с чем укрепляется ряд городов в Сибири, и в первую очередь Тобольск – главный город Сибири, где поощряется каменное строительство [4, с. 183–184].

Деревянные церкви существовали в основном довольно короткий промежуток времени, около 25 лет, но на их территории затем возводили каменные храмы.

2-й период – 2-я половина XVIII в.

Во 2-й половине XVIII в. власти стали более настойчиво выдвигать требования об ограничениях в сооружении деревянных церквей. Предлагалось перейти на строительство из камня, что реализовывалось в таких городах, как Тюмень, Томск и др.

В наиболее крупных городах Сибири в течение XVIII в. были созданы значительные ансамбли соборов и церквей, которые выделялись своей величиной и высотой, эстетикой архитектуры среди окружающей их деревянной одноэтажной застройки.

70–80-е годы XVIII века характеризуются массовым строительством каменных храмов в структуре городов Западной Сибири, чему способствовало создание «конфирмованных» планов сибирских городов (Тюмень, Томск, Омск и др.).

3-й период – 1-я половина XIX в. – эпоха раннего капитализма. В этот период строятся крупные каменные храмы, в центральной части городов происходит формирование ансамблей соборных площадей.

Главной причиной создания в центрах исторических городов Сибири в 40–90-х гг. XIX века монументальных православных соборов явилась потребность различных слоев населения в формировании национально-культурных символов регионов. Основной повод, повлекший начало масштабного храмостроительства – это несоответствие зданий действующих храмов, возведенных в XVIII – начале XIX в., численности населения, но главное – понимание новых градостроительных задач, создание ансамблей застройки и доминант, формировавших силуэт и панораму города [5].

4-й период – 2-я половина XIX – начало XX в.

В XIX веке на смену барокко пришел классицизм, коснувшийся градостроительства в целом и роли сакральных сооружений как городских доминант в частности. С 60–70-х годов XIX в. на смену классицизму приходит эклектика и почти полный отказ от штукатурки фасадов – «кирпичный стиль» [6, с. 18].

Очень четко в этот период выделяются площади городов с доминирующими на них новыми храмами.

После революции в 1920–1930-х гг. (в советский период) многие церкви были разрушены, перестроены, перефункционированы.

Выявление особенностей размещения храмов в планировочной системе крупных городов Западной Сибири

Храмы возводились в соответствии с планировочной системой и структурой города, генеральными планами, «конфирмованными» в Санкт-Петербурге в 1768 году для городов Сибири (Тюмени, Барнаула, Омска и др.). При линейной системе они размещались вдоль береговой линии, через определенные интервалы, связанные и с особенностями рельефа, и с планировкой города [7].

При размещении храмов градостроители учитывали:

-

1) размещение согласно регулярным планам, утвержденным Екатериной II, особенностям рельефа и ландшафта;

-

2) узлы города, где образовывались площади: главные (соборные) и второстепенные;

-

3) высокохудожественный силуэт в соответствии с превалирующими архитектурными стилями [7].

Зодчие прошлого уделяли особое внимание вертикальным доминантам как элементам, создающим силуэт города.

Храмы, располагаясь с учетом рельефа и подчеркивая планировочно значимые места, являлись выразительными архитектурными доминантами.

Православные храмы, расположенные на визуально выигрышных местах, подчеркивали особенности рельефа, создавали гармоничную вертикальную композицию, отмечая своим местоположением значимые места города, а со стороны водного пространства – образуя доминанты в «речном фасаде» поселений [8].

Православные храмы в архитектурнопространственной композиции всегда доминировали в пространстве. Это касается таких городов Сибири, как Томск, Омск, Барнаул и др.

Храмы, выделяясь на фоне окружающей, в большинстве случаев малоэтажной, застройки, формируют панораму города и его силуэт на протяжении всего исторического периода с XVIII по XIX в. [9].

При гармоничном использовании элементов ландшафта и застройки города организовывалось размещение доминант в пространстве в заданном природно-ландшафтном ритме и функциональнопланировочных особенностях поселений [8].

Например, местоположение соборов Успения Божией Матери в Омске, Пресвятой Троицы в Томске выделяло их в качестве композиционных доминант архитектурно-планировочных ансамблей городских центров [8].

В Тюмени, городе с линейной структурой, такие храмы, как Церковь Петра и Павла, Кресто-воздвиженская церковь, Знаменский собор и др., располагались вдоль речного пространства, формируя силуэт города.

В процессе градоформирования сакральные сооружения играли ведущую роль [5].

Необходимо принять во внимание, что в результате социо-экономического развития городов Сибири, увеличения населения в них, в городских центрах началось строительство крупномасштабных кафедральных храмов (Троицкий кафедральный собор, г. Томск; Успенский кафедральный собор, г. Омск) [10].

Комплексный анализ ансамблей с сакральными сооружениями в структуре городов Западной Сибири в XVIII – XIX вв.

Ансамбли храмов, основанные вместе с городами, гармонично вписывались в окружающий ландшафт и составляли единое целое с городской застройкой.

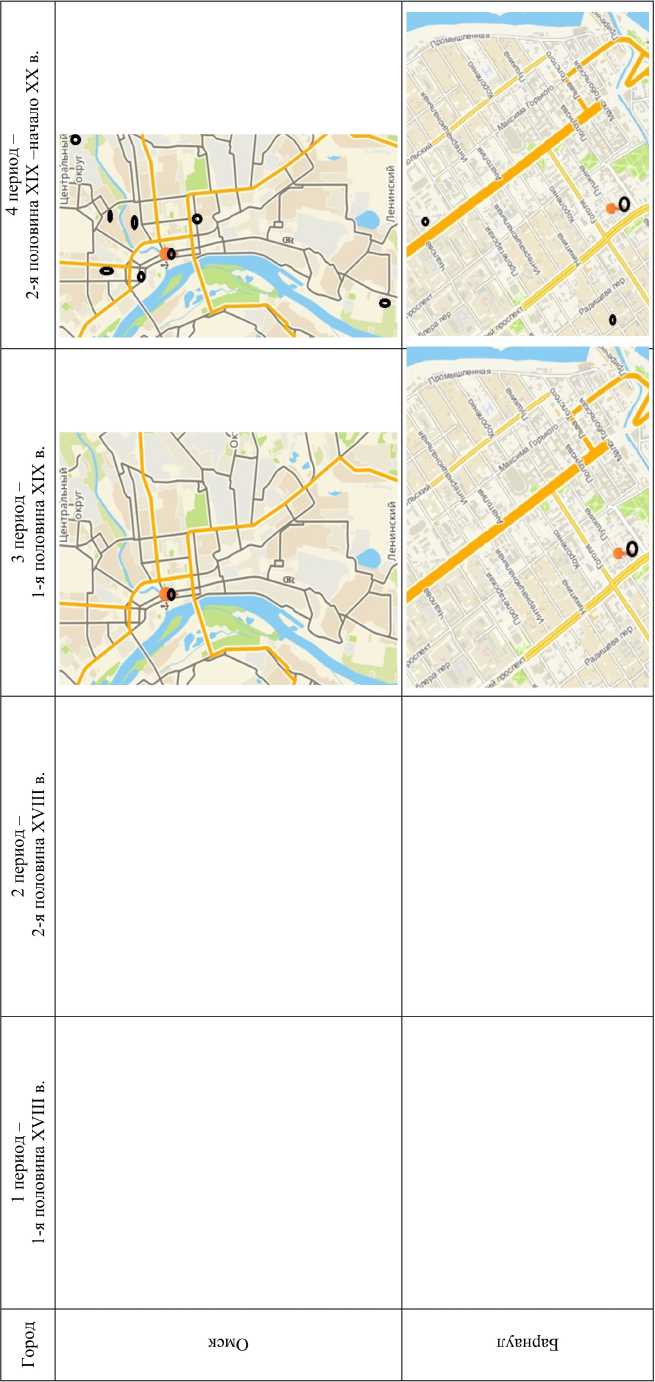

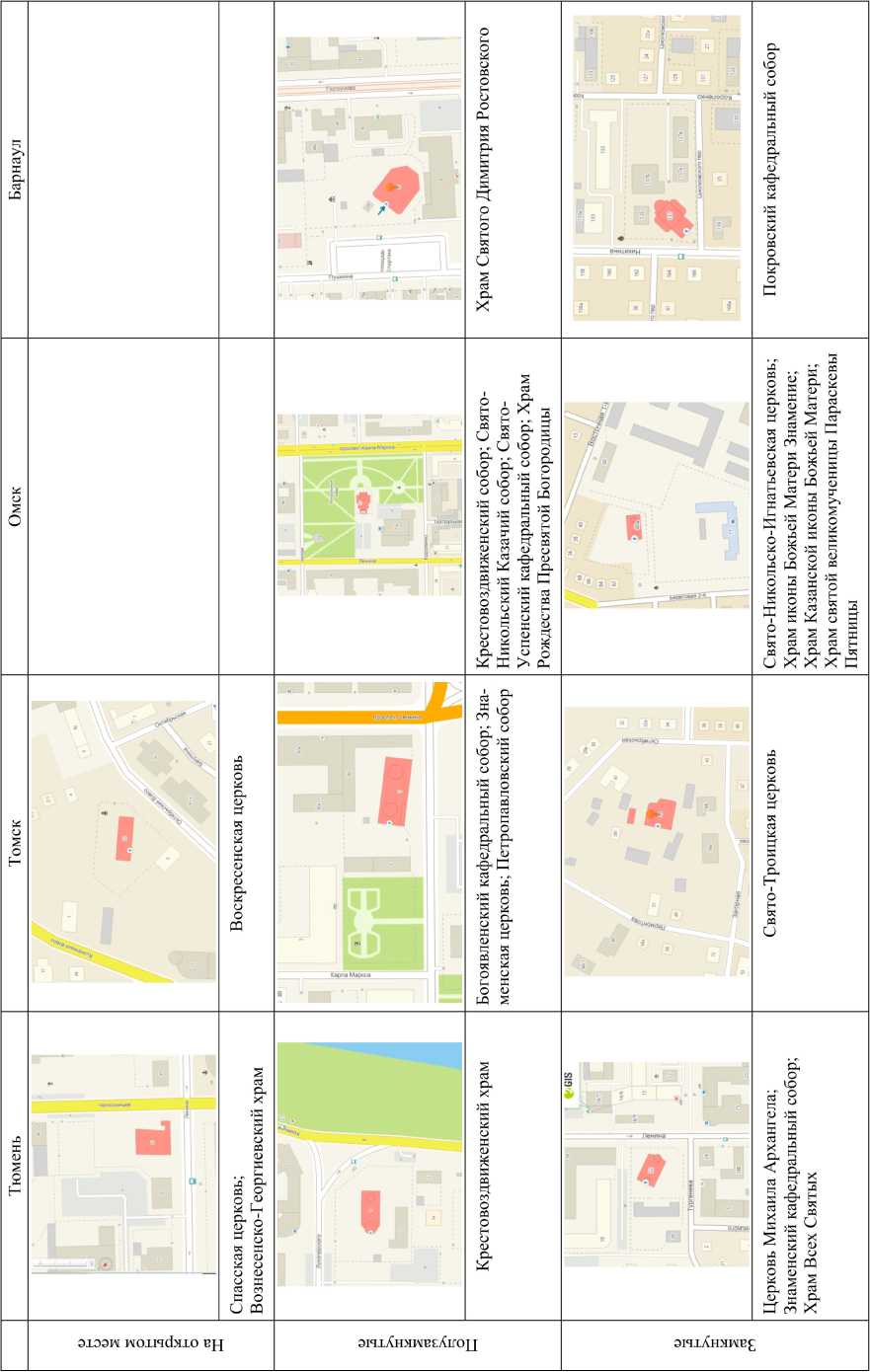

Размещение ансамблей в структуре города можно подразделить на несколько типов. Размещение храма:

-

1) на открытых площадях;

-

2) на территории полузамкнутых площадей;

-

3) на замкнутых площадях;

-

4) на пересечении улиц, на небольших территориях, ограниченных ограждениями среди существующей застройки;

-

5) в ансамблях монастырей, находящихся в планировочной структуре города.

Типы размещения православных храмов и их площадей в структуре городов Тюмень, Томск, Омск, Барнаул наглядно представлены в табл. 2.

Открытые площади – храм располагался среди рекреационного пространства: партерного озеленения, сквера. Площадь такой территории составляет примерно 3–5 га [11].

Полузамкнутые – на главную магистраль, являющуюся частью каркаса города, нанизываются площади.

Замкнутые – расположение храма среди сложившейся застройки.

На пересечении улиц – в сложившейся структуре улиц.

Поиск наиболее приемлемого варианта размещения сооружения в границах площади обычно приводил к размещению храма в ее геометрическом фокусе [5].

Окружающая застройка и доминанта православного храма были соподчинены. Это отражалось также во взаимосвязях архитектурного стиля храма с архитектурным стилем окружающей застройки.

Выводы

-

1. Строительство первых храмов Западной Сибири началось с XVII в. В XVIII в. храмострои-тельство приобрело массовый характер. Храмы строились в дереве и очень часто горели. Во многих случаях неоднократно.

-

2. В конце XVIII в. рекомендательный характер требований правительства о переходе на строительство каменных церквей переходит в законодательный.

-

3. XIX – начало XX в. – это период масштабного монументального строительства. Причиной, повлекшей массовое храмовое строительство, стало несоответствие зданий действующих храмов, возведенных в XVIII – начале XIX в., численности населения.

-

4. Православные храмы, строившиеся в городах изучаемого региона с момента их образования в XVIII в., возводились по наработанным в русской архитектуре приемам их размещения с учетом ландшафтных особенностей местности. Храмы являлись высотными и силуэтными ориентирами в городе, влияющими на формирование вертикальной композиции и панораму городской застройки при различных точках восприятия.

-

5. В исторической застройке современных городов храмы размещаются:

Храмы располагались на наиболее значимых местах, выделялись в городской застройке, являясь явными вертикальными доминантами.

В конце первой половины XVIII века стали появляться первые каменные храмы. Строились новые и перестраивались старые.

-

1) на открытых площадях;

-

2) на территории полузамкнутых площадей;

-

3) на замкнутых площадях;

-

4) на пересечении улиц, на небольших территориях, ограниченных ограждениями среди существующей застройки;

-

5) в ансамблях монастырей, находящихся в планировочной структуре города.

-

6. Исследуемые православные храмы и ансамбли, их стилевые особенности, взаимосвязь с природным ландшафтом и планировкой помогут в проблеме реконструкции исторических городов и современной реставрации сакральных сооружений.

Список литературы Православные храмы в планировочной структуре городов Западной Сибири (Тюмень, Томск, Омск, Барнаул) (1-я половина XVIII - начало XX в.)

- Кабо, Р.М. Города Западной Сибири. Очерки историко-экономической географии XVII -перв. пол. XIX века/Р.М. Кабо. -М.: Географиздат, 1949.

- Винокуров, М.А. Сибирь в первой четверти XX века: освоение территории, население, промышленность, торговля, финансы/М.А. Винокуров. -Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1996. -188 с.

- Жученко, Б.А. Тюмень архитектурная: /Б.А. Жученко, С.П. Заварихин. -Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. -240 с.

- Баландин, С. Н. Начало русского каменного строительства в Сибири/С.Н. Баландин//Сибирские города XVII -начала XX века/под ред. О.Н. Вилкова. -Новосибирск: Наука, 1981. -С. 174-196.

- Манацкова, О.А. Взаимосвязь сакральных сооружений Западной Сибири с окружающей застройкой/О.А. Манацкова//Известия вузов. Строительство.-2014. -№ 11 (671) -С. 71-76.

- Кривоносова, М.А. Архитектура монастырей Западной Сибири (XVII-XX вв.): автореф. дис. … канд. архитектуры/М.А. Кривоносова. -Новосибирск, 2003. -25 с.

- Вольская, Л.Н. Архитектурно-градостроительная культура Сибири/Л.Н. Вольская. -Новосибирск, 2015. -Ч. 1. -236 с.

- Манацкова, О.А. Культовые сооружения в планировочной структуре современных крупных городов Западной Сибири/О.А. Манацкова//Известия вузов. Строительство. -2014. -№12. -С. 61-66.

- Кочедамов, В.И. Омск. Как рос и строился город/В.И. Кочедамов. -Омск: Омское кн. изд-во, 1960. -112 с.

- Долнаков, А.П. Архитектурно-планировочная организация исторических центров крупнейших городов Западной Сибири (к проблеме реконструкции): дис. … канд. архитектуры/А.П. Долнаков; Мин-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Новосибирский Ордена трудового Красного знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. -СПб., 1983. -274 с.

- МДС 31-9.2003. Православные храмы.