Православный некрополь XVII-XVIII веков в селе Абалак Тобольского района: итоги и перспективы исследований

Автор: Данилов Петр Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Русская археология Сибири

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе письменных материалов и археологических исследований православного некрополя в Абалакском мужском монастыре определяются хронологические рамки его функционирования, выделяются территория и границы, ставится вопрос о типологической принадлежности могильника.

Абалакский мужской монастырь, православный некрополь, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/14737875

IDR: 14737875 | УДК: 902/904:393(06)

Текст научной статьи Православный некрополь XVII-XVIII веков в селе Абалак Тобольского района: итоги и перспективы исследований

Погребальный обряд занимает значительное место в русской культуре. Его изучение является важным ключом к пониманию духовной сферы общества в целом. Однако до недавнего времени исследование погребального обряда археологическими методами, применение которых наполняет конкретным содержанием письменные и этнографические источники, практически не велось. Между тем значительные материалы дают нам раскопки русских кладбищ. Увеличение этого круга источников важно, поскольку этнография располагает данными для изучения погребального обряда русского населения Сибири только начиная со второй половины XIX в. [Бережнова, 1995. С. 43].

Архитектурный ансамбль некогда знаменитого на всю Сибирь Абалакского мужского монастыря (в черте с. Абалак Тобольского р-на Тюменской обл.) и в современном виде поражает своим монументализмом. Более трехсот лет создавался здесь религиозный центр – сначала как приходской, а с конца XVIII в. как монастырский. Аба-лакский монастырь – исключительно интересный архитектурный комплекс: здесь, на высоком берегу Иртыша, достигнута явно ощутимая гармония природы и архитектуры. Православный некрополь на территории монастыря был обнаружен в результате начавшихся реставрационных работ на храмах и гражданских постройках. Целью нашей работы является определение размеров и границ православного некрополя, хронологических рамок его функционирования и типологической принадлежности.

Археологические исследования на территории монастыря проводились в полевом сезоне 2010 г. экспедицией Тобольского филиала Института археологии и этнографии СО РАН. Они были обусловлены продолжающимися работами по реставрации и благоустройству территории монастыря, в частности, строительством часовни и понижением общего уровня дневной поверхности на площади вокруг культовых сооружений на глубину до 0,5–0,8 м. В связи с этими обстоятельствами на месте предполагаемого строительства часовни заложен небольшой раскоп, а на участках, где предполагалось понижение уровня поверхности, – два разведочных шурфа. Археологические исследования этого года явились непосредственным продолжением работ 2007– 2008 гг., когда на территории монастыря был выявлен обширный православный некрополь, погребения которого датированы XVII–XVIII вв. [Данилов, 2009а. С. 13].

За все годы работ изучено 221 захоронение. Результатом работ 2010 г. стало исследование 57 погребений некрополя, из них 21 было выявлено в раскопе и 36 в шурфах. Шурфы заложены с северной и южной сто-

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 7: Археология и этнография © П. Г. Данилов, 2012

рон церкви Марии Египетской, рядом с самим зданием. Раскоп находился на расстоянии 30 м к востоку от алтаря Знаменского собора, на пустыре. Погребальный обряд идентичен материалам предыдущих лет исследований. Захоронения совершались в колодах и гробах, костяки лежали на спине, вытянуто, головой на юго-запад. Руки покойников сложены по-разному: скрещены на груди, на поясе, параллельно друг другу, правая на груди, левая на поясе. Из инвентаря встречены кожаная обувь и нательные кресты разной сохранности. Не менее половины всех погребенных (101 захоронение) – дети разных возрастов, что говорит нам о высокой детской смертности, характерной как для села, так и для города вплоть до конца XIX в. Данная тенденция прослеживается по материалам археологических исследований в Сибири – в качестве примера назовем раскопки некрополя XVII–XIX вв. Илимского острога, где детские погребения составляли 58,92 % от общего количества исследованных [Молодин, 2007. С. 34]. В Среднем Прииртышье, на могильнике Изюк, датируемом XVII–XVIII вв., из 264 погребенных 183 были дети [Татаурова, 2010. С. 63]. Подтверждением служат и статистические материалы по Сибири 1731– 1740 гг., собранные академиком Г. Ф. Миллером. Так, согласно ведомости Тобольского Знаменского монастыря, по приходу Николаевской заимки за 10 лет детская смертность составила 77 из 186 умерших [Элерт, 1990. С. 94].

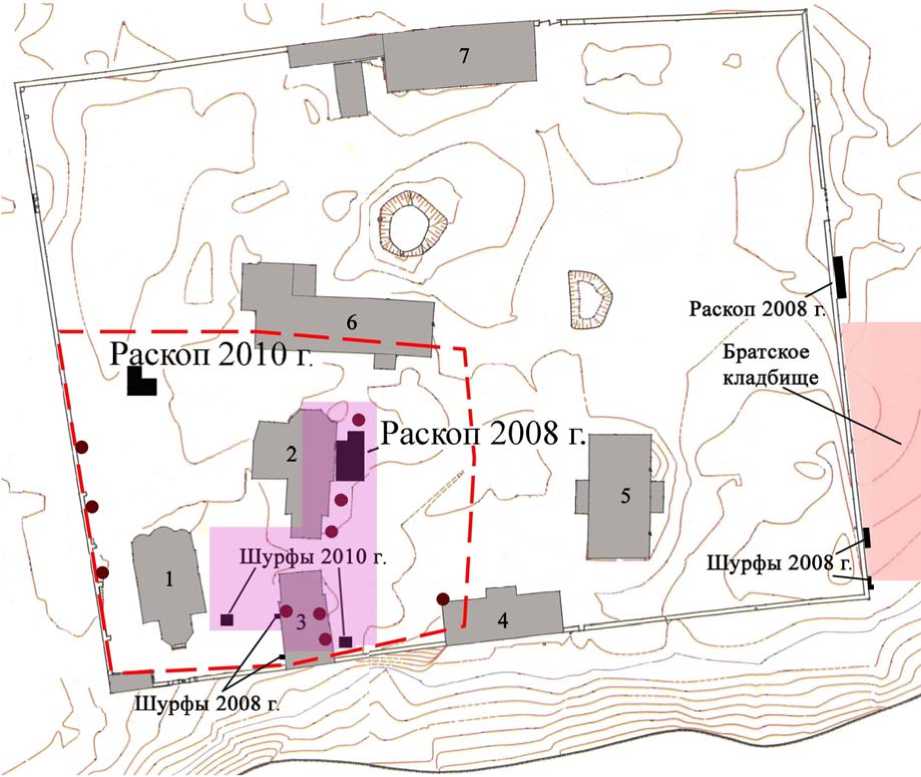

Археологические исследования 2010 г. и наблюдения за земляными работами в монастыре позволяют поставить вопрос об определении границ и размерах некрополя. Раскопки выявили наибольшую плотность захоронений – не менее 6 ярусов, в раскопе 2008 г. на месте южного придела церкви св. Николая Чудотворца [Данилов, 2009б. С. 26–27] и в шурфе 2010 г. с южной стороны церкви Марии Египетской (см. рисунок). Здесь же найдены ранние погребения, датируемые XVII в. В трех шурфах с северной стороны той же церкви и в раскопе 2010 г. плотность изученных захоронений не превышала 1–2 ярусов, погребения в которых датируются XVIII в. [Данилов, 2011. С. 27– 28]. Наблюдения за земляными работами по укреплению фундаментов северной монастырской ограды также показали наличие захоронений непосредственно под стеной и незначительную их плотность. Исходя из вышесказанного представляется возможным выделить из общей территории некрополя старую часть с захоронениями XVII в. у Знаменского собора и церкви св. Николая Чудотворца, с южной стороны от них.

Данный вывод подтверждают имеющиеся письменные материалы. Как известно, после присоединения междуречья Иртыша и Тобола к России и строительства Тобольска в 1587 г. эта территория начала активно осваиваться русскими поселенцами. Они стали селиться и в Абалаке, бывшем татарском городке. В царской грамоте 1622 г. Абалак уже имел статус села [Грамота царя…, 1994. С. 202]. Об оседании русских людей на месте татарского городка упоминается и в Дозорной книге 1623 г. – в ней отмечен двор попа Якова. В 1624 г. на Абалаке насчитывалось 13 дворов [Балюк, 1997. С. 73]. Свои дворы строили братья Трошкины, пять поставили Трезвоновы, два – Устиновы, шесть – Ярковы [Балюк 1992. С. 12]. В 1636 г. была построена деревянная Знаменская церковь на погосте. В 1680 г. она сгорела, и на ее месте заложили каменный холодный храм, с изменениями сохранившийся до нашего времени. Рядом с деревянной Знаменской церковью срубили Никольскую церковь, в 1748–1750 гг. на ее месте был возведен каменный храм св. Николая Чудотворца [Заварихин, 1987. С. 42]. Церковь Марии Египетской появилась еще позднее – в 1752–1759 гг. на месте захоронений XVII в., о чем свидетельствуют находки погребений при строительных работах внутри храма.

Границы же православного некрополя XVII–XVIII вв. в настоящее время выделяются довольно условно и требуют дальнейшего уточнения (см. рисунок). Северная и западная границы проходят по линиям каменной ограды вокруг монастыря, построенной в 1803 г. на месте существовавшей ранее деревянной [Там же. С. 43]. Восточная граница проходит по линии монашеского корпуса (сейчас трапезная), стоящего к юго-востоку от церкви св. Николая Чудотворца. Причиной для проведения восточной границы именно здесь послужили наблюдения за земляными работами 2008, 2010 гг. на этом участке территории монастыря, в ходе которых не были выявлены погребения. Подтверждением служат и материалы из раскопа 2010 г. В нем не была выявлена граница

1-Свято-Знаменский собор, 2-цсрковь Николая Чудотворца, 3-цсрковь Марии Египетской, 4-гостиница, 5-дом игумена, 6-кухня и трапезная, 7-экономский корпус [

—-границы некрополя #-разрушенные строителями погребения Q Юм

■ -шурфы и раскопы -участок некрополя с погребениями XVII в. । 1

Православный некрополь на территории Абалакского мужского монастыря некрополя, однако небольшая плотность погребений – не более 1–2 ярусов, наличие обширных свободных участков вокруг могил, присутствие нательных крестов практически у всех погребенных, выделение слоя с находками указывают на существование на данной территории активной хозяйственной деятельности до создания кладбища [Данилов, 2011]. Обнаруженные в раскопе погребения мы можем датировать 1-й половиной – серединой XVIII в. Появление их связано с нехваткой мест для погребений в непосредственной близости к храмам. По-видимому, это одни из последних захоронений на этом некрополе. Вопрос о южной границе остается открытым. Известно только о нахождении погребений под монастырской гостиницей, построенной в 1844 г. на месте деревянной караульной у западных проездных ворот монастыря. К моменту строительства караульной этот участок некрополя мог быть снивелирован по естественным причинам. Нельзя исключать и преднамеренное выравнивание поверхности от внешних признаков наличия могил в ходе строительной деятельности в монастыре в начале XIX в.

Запустение православного некрополя связано с переносом прихода из Абалака в с. Преображенское в 1783 г. Абалакский приходской комплекс с того времени стал монастырским, в него был переведен Богоявленский мужской монастырь из Невьянской слободы Пермской губернии. На новом месте монастырь стал именоваться Знаменским [Заварихин, 1987. С. 43]. С этого времени перестали совершаться погребения на территории некрополя, а для захоронений умерших братьев начала использоваться территория за южной стеной монастыря, которая и сегодня называется «братским кладбищем» (см. рисунок) [Абалакский…, 1884. С. 2]. Причиной для прекращения захоронений мог быть и указ Сената от 24 декабря 1771 г (по старому стилю), который запрещал погребения при приходских церквях в черте городов и определял создание кладбищ на специально выделенных для этой цели землях за городской чертой [Полное собрание..., 1830. С. 409]. Еще в 1760-х гг. начался процесс закрытия кладбищ в городах Российской империи. Так, в Иркутске были закрыты для погребений приходские кладбища при Владимирской [Бердникова и др., 2009. С. 207] и Спасской церквях [Бердникова и др., 2008. С. 129]. Указ имел всероссийское значение, однако для его исполнения потребовались разные сроки. В Москве захоронения на городских некрополях прекратились сразу после указа [Векслер, Беркович, 2000. С. 219]. В Туле новое кладбище начало действовать с мая 1772 г. [Ковшарь, 2000. С. 127], в Коломне с 1775 г. [Мазуров, 2001. С. 499], в Челябинске с 1772 г. [Самигулов, 2002. С. 137], в Томске с 1775 г. [Балюнова, Ба-люнов, 2008. С. 280], в Красноярске после 1773 г. [Тарасов, 2000. С. 150]. В Тобольске с сентября 1772 г. начало функционировать Завальное кладбище, ставшее практически единственным местом для погребения умерших горожан [Адамов и др., 2008. С. 64]. Важное для нас значение имеет тот факт, что Тобольская консистория распространяла действие указа 1771 г. не только на города, но и на села и волости Тобольской епархии [Балюнова, Балюнов, 2008. С. 280]. Таким образом, мы можем уточнить хронологические рамки функционирования православного некрополя в Абалаке и обозначить их 20-ми гг. XVII – 70-ми гг. XVIII в.

Немаловажным вопросом в изучении Абалакского некрополя является его типология. Согласно классификации, предложенной В. Г. Кузьминым для Пскова, выде- ляются три основных типа кладбищ: городские, скудельницы, сельские. Под сельскими исследователь понимает «такое кладбище, на котором хоронилось население городской округи, не включенное в состав города, жители окологородских средневековых поселений» [2006. С. 55]. К характерным признакам сельского кладбища исследователь относит отсутствие многоярусных захоронений и подзахоронений, скудость или полное отсутствие информации о них в письменных источниках, а также сложность привязки таких могильников к какой-либо из существовавших церквей.

Абалакский некрополь несомненно является сельским кладбищем, однако по ряду признаков не соответствует этому определению. Среди таковых назовем большое количество погребенных, несколько ярусов погребений (в нашем случае до 6), случаи подзахоронений, потревоженные захоронения вследствие строительных работ, связанных с перестройкой церкви. Все указанные признаки, присутствующие в Абалакском некрополе, характеризуют городское кладбище по типологии В. Г. Кузьмина [2006. С. 53]. В данном противоречии раскрывается уникальность православного некрополя в Абалаке, являющегося по типу сельским, но с характерными признаками, присущими только городскому кладбищу. Причиной этого являлось то, что на протяжении практически полутора веков, с начала XVII до последней четверти XVIII в., Абалак был центром обширного прихода, куда везли хоронить умерших со всех окрестных поселений. Большую плотность погребений и их многоярусность можно объяснить тем, что территория некрополя была невелика и окружена жилой застройкой, о чем могут свидетельствовать материалы из раскопа 2010 г. Когда вся площадь кладбища была практически занята, оставались два выхода: либо расширять территорию, что было затруднительно, либо устраивать новые могилы на месте старых, потерявших внешние очертания на поверхности. Вероятно, существовали семейные могилы, куда с течением времени подзахоранивали членов одной семьи.

Обоснованную тревогу за сохранность погребений вызывают работы, активно идущие в монастыре в последние годы. В результате реставрационной деятельности на храмах и каменной ограде монастыря, при понижении уровня поверхности и прокладке коммуникаций происходит разрушение захоронений, масштабы которого трудно представить. При современных темпах строительства в монастыре уже в ближайшем будущем православный некрополь будет уничтожен. К сожалению, приходится констатировать, что разрушение русских кладбищ – факт весьма распространенный, он прослеживается по письменным и археологическим материалам с глубокой древности [Адамов, 2003. С. 102].

Таким образом, археологические исследования, проведенные в Абалакском мужском монастыре на месте православного некрополя, позволили уточнить хронологические рамки его функционирования, определяемые в пределах 20-х гг. XVII – 70-x гг. XVIII в., наметить примерные границы и территорию, занимаемую некрополем на месте современного монастыря, решить вопрос типологической принадлежности. Проведение в дальнейшем археологических исследований на территории монастыря позволит не только уточнить границы православного некрополя, но и получить значительный антропологический материал, изучить основные черты погребальной обрядности жителей Абалакского прихода в широком хронологическом диапазоне XVII– XVIII вв.

ORTHODOX NECROPOLIS XVII–XVIII CENTURIES IN THE ABALAK VILLAGE TOBOLSK DISTRICT: RESULTS AND PROSPECTS OF RESEARCH