Правовая теория инвестиционных режимов

Автор: Лаптева А.М.

Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 4 (22), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка выявить особенности правового регулирования инвестиционной деятельности под углом зрения концепции нормативно-правового режима. Исследование позволяет отобразить своеобразные черты регулирования данной области хозяйствования, выявить уровень активности субъектов инвестиционных отношений в зависимости от соотношения императивного и диспозитивного методов регулирования. В статье проанализированы и систематизированы доктринальные позиции ученых в отношении понятия «правовой режим», сформулировано авторское определение инвестиционного режима, под которым предлагается понимать порядок регулирования инвестиционной деятельности, выраженный в комплексе правовых средств, опосредующих сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования инвестиционной активности. Инвестиционный режим, по мнению автора, представляет собой разновидность правового режима, специфика которого отражает своеобразие регулирования инвестиционной деятельности, особенности правовых средств и способов правового регулирования, степень императивности, формулируемой законодателем с целью влияния на поведение субъектов инвестиционных отношений.

Правовой режим, инвестиционный режим, инвестиции, инвестиционная деятельность, правовое средство, инвестиционное законодательство

Короткий адрес: https://sciup.org/14132358

IDR: 14132358 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-4-113-127

Текст научной статьи Правовая теория инвестиционных режимов

Анализ отечественного инвестиционного законодательства показывает, что оно представляет собой сложно структурированную систему различных по своей цели, содержанию и способам регулирования нормативных правовых актов. Эта система включает в себя как акты международно-правового характера, так и национальные, а также подзаконные нормативные акты, то есть нормативные правовые акты разного уровня и различной правовой природы. Такая ситуация обусловлена тем, что предметом регулирования выступает инвестиционная деятельность, которая весьма многообразна по своим целям, содержанию и характеру, а отношения, возникающие в процессе ее осуществления, складываются в самых разных сферах экономико-хозяйственной и социальной деятельности.

При этом в инвестиционном законодательстве отсутствует единый закон об инвестициях, формирующий единообразную систему понятий, охватывающих все сферы инвестиционной активности. В юридической доктрине высказывается мнение о необходимости систематизации инвестиционного законодательства в форме консолидации или даже кодификации1. Указанная позиция представляется весьма дискуссионной, поскольку состав инвестиционного законодательства, как ранее отмечалось, достаточно многообразен и по юридической силе нормативных правовых актов, и по их правовой природе. Как следствие, довольно проблематично будет объединить разнородные правовые подходы в рамках единого кодифицированного акта. Проблема усугубляется и необходимостью согласования такого кодифицированного акта с существующими базовыми кодификациями, в которых имеют место «вкрапления», регулирующие отдельные вопросы инвестиционной деятельности (например, ГК РФ, НК РФ, ГрК РФ и прочие).

Существующая система нормативных правовых актов построена по принципу регулирования инвестиционной деятельности в отдельных сферах экономической и социальной жизни. Такое положение в законодательстве некоторые авторы связывают с тем, что правовые конструкции, закрепляющие инвестиционные отношения, изначально формировались стихийно, без разработки концептуальной базы формализации государственной инвестиционной политики, как результат лоббирования интересов крупных компаний или реализации антикризисного управления государством Поэтому действующее инвестиционное законодательство характеризуется раздельным регулированием реальных и финансовых, долговых и долевых, отечественных и иностранных, публичных и частных инвестиций, которые не воспринимаются законодателем во взаимосвязи, что не отвечает потребностям рынка2.

Таким образом, в российском праве не сложилось единой концепции инвестиционного законодательства, что, в свою очередь, зачастую приводит к декларативным положениям, порой противоречащим друг другу и не всегда согласующимся с нормами гражданского и финансового законодательства. Особой проблемой инвестиционной сферы является наличие различных моделей взаимоотношений частного сектора и государства. Примером тому могут быть договорные формы, опосредующие отношения государства и коммерческих организаций (соглашение о разделе продукции, соглашение о ГЧП, специальный инвестиционный контракт, концессионное соглашение, соглашения о защите и поощрении капиталовложений), формы коллективного инвестирования (инвестиционные фонды, инвестиционная деятельность с использованием инвестиционных платформ), зоны с особым правовым режимом.

В связи с изложенным возникает вопрос о выявлении особенностей правового регулирования инвестиционной деятельности под углом зрения концепции правового режима. Эта категория, как отмечается в юридической литературе, позволяет рассматривать специфику юридического регулирования определенного сектора деятельности в динамике, в функционировании3, в процессе упорядочивания определенных отношений.

Другими словами, исследование инвестиционной деятельности с точки зрения правового режима4 позволяет увидеть своеобразие ее регулирования, степень императивности, а также уровень активности субъектов инвестиционной деятельности.

Следует отметить, что само слово «режим» довольно богато по своему содержанию и употребляется в самых разных смыслах и контекстах. В переводе с французского оно означает: 1) государственный строй, совокупность средств, методов, способов осуществления власти; 2) строго установленный распорядок жизни (труда, отдыха, питания, лечения, сна); 3) система обязательных правил, требований, норм, принципов, установленных для какого-либо вида деятельности (например судоходства, лесо-водо-зем-лепользования, охоты, рыболовства и т. д.); 4) определенное состояние, положение, статус кого-либо или чего-либо (отсюда выражение «режимное производство»)5.

Обращение к используемой в доктрине категории «правовой режим» позволяет выявить различные точки зрения относительно содержания этого понятия. Однако общей чертой существующих в литературе определений исследуемого понятия является отнесение его к одному виду или совокупности правовых средств. При этом сложность этого вопроса заключается в том, что в правовой доктрине нет универсального определения термина «правовое средство»6 и единообразной системы правовых средств7.

В связи с этим полагаем, что существующие точки зрения о содержании понятия «правовой режим» можно сгруппировать следующим образом.

-

1. Первый подход состоит в том, что понятие «правовой режим» рассматривается в аспекте правового регулирования, то есть под углом действия, движения права. Указанный подход неоднороден по своему содержанию и его можно дифференцировать в зависимости от того, какие элементы правового регулирования включаются в понятие «правовой режим».

-

1.1. В контексте этого подхода первая группа авторов исходит из того, что правовой режим — это само регулятивное воздействие (система регулятивного воздействия), регулятор общественных отношений. В рамках этой группы возможно выделить подгруппы по критерию наличия взаимосвязи правового режима и социального режима.

-

1.1.1. Представители первой подгруппы акцентируют внимание на взаимосвязи правового режима и социального режима, первый может найти воплощение во втором при условии его нормативного закрепления. Основоположником такой позиции можно назвать В. Б. Исакова, который писал, что правовой режим — это социальный режим определенного объекта, закрепленный правовыми нормами и обеспечиваемый совокупностью юридических средств8. Такое определение, по мнению автора, выражает главную особенность понятия «правовой режим» — его социально-юридический характер9. Другими словами, правовой режим — это правовая форма социального режима, то есть совокупность юридических средств, его обеспечивающих.

-

-

Схожую точку зрения можно увидеть у В. А. Горленко, который пишет, что это не только социальный, но еще и нормативный порядок, являющийся средством достижения конкретных целевых установок, который осуществляется при помощи юридических (правовых) средств и методов, направленных на реализацию правил поведения, закрепленных в правовых нормах, а также на осуществление мер юридической ответственности10. Автор также отмечает, что режим правового регулирования (правовой режим) выступает в качестве динамической составляющей механизма правового регулирования, позволяющей рассматривать последний в действии как функционирующую систему, специфическую форму правового регулирования.

-

1.1.2. Представители второй подгруппы первого подхода рассматривают понятие «правовой режим» как «порядок регулирования», «правовое средство», «комплекс (систему) правовых средств» в целях регулятивного воздействия. В частности, С. С. Алексеев определял правовой режим как порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования11.

Похожие определения можно встретить и у других авторов. Так, Н. И. Матузов, А. В. Малько и О. С. Родионов рассматривают правовой режим как «функциональную характеристику права, особый порядок правового регулирования, который выражается в определенном сочетании юридических средств и создает желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права»12.

Г. С. Беляева пишет, что правовой режим — это особый порядок правового регулирования, служащий для беспрепятственной реализации основных целей правового регулирования (и в том числе интересов субъектов права)13.

Некоторые авторы предлагают сузить содержание понятия «правовой режим». Так, С. А. Старостин отмечает, что на практике понятие «режим» применяется в широком смысле и может включать как правовые, так и неправовые средства воздействия на общественные отношения14. Под правовым режимом в широком смысле автор понимает особую форму управления, отличающуюся властным характером, высокой степенью определенности, конкретизации и четкости управленческого воздействия на определенную группу общественных отношений15.

-

Э. К. Утяшов считает необходимым определять правовой режим как ограниченное по объему и времени изъятие из общего порядка правового регулирования, обусловленное необходимостью осуществления предусмотренных государством правовых мер и средств, с преобладающим использованием тех или иных методов, для устранения фактических обстоятельств, препятствующих его текущему осуществлению либо созданию благоприятных условий, с целью обеспечения наступления желаемого правопорядка. То есть он применим лишь тогда, когда государство в силу особенностей (чрезвычайности или значимости) возникших обстоятельств и целей готово поступиться правами и интересами всего общества или его части ради разрешения крайне важного для него вопроса16.

Таким образом, представители этой подгруппы приходят к выводу, что правовой режим отражает особенности правового регулирования определенного участка деятельности; он представляет собой содержательную характеристику правовых средств, особенности формирования и осуществления прав и обязанностей, специфику санкций и способы их реализации.

-

1.2. Вторая подгруппа первого подхода исходит из того, что правовой режим — это результат регулирующего воздействия. Например, Л. А. Морозова пишет, что правовой режим — это результат регулирующего воздействия на общественные отношения систем (определенного набора) юридических средств, присущих конкретной отрасли права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса общественных отношений17.

Таким образом, представители указанной группы связывают правовой режим не с самими правовыми средствами, а с фактическим итогом, результатом правового регулирования.

-

1.3. Третья группа первого подхода представляет собой «синтезированную, комбинированную» позицию. При этом авторов, входящих в эту группу, можно разделить на несколько подгрупп в зависимости от того, какие элементы они «комбинируют» в своем подходе.

-

1.3.1. В частности, особенность подхода Э. Ф. Шамсумовой состоит в том, что, с одной стороны, правовой режим есть социальный режим, а с другой — таковой является не только самим регулирующим воздействием, но и его результатом. Так, автор пишет, что понятие «социальный режим» может использоваться в широком и узком смыслах. В широком смысле автор понимает социальный режим так же, как и профессор В. Б. Исаков (социальный режим — это относительно устойчивая взаимосвязь социального объекта (явления, процесса, института) с другими социальными объектами, обеспечивающая

достижение некоторых целей), а в узком смысле — это юридический режим или, в соответствии с часто употребляемым выражением, юридические предписания18.

Как следствие, автор выделяет широкий и узкий подходы к пониманию правового режима. В широком смысле, по мнению Э. Ф. Шамсумовой, правовой режим определяется как особый порядок законодательного урегулирования деятельности, действий или поведения физических и юридических лиц в различных сферах общественных отношений либо на определенных объектах, включающий в себя установление механизма обеспечения фактической реализации системы дозволений, стимулов, нормативов, гарантий, запретов, ограничений, обязываний, а также их компетентное исполнение и применение мер принуждения и привлечения виновных к ответственности, а в узком смысле — это закрепленное в нормах права особое сочетание юридического инструментария (юридических средств), характеризующееся наличием определенных условий, конкретностью (определенностью) общественных отношений, относительностью к определенному объекту и преследующее благоприятную, полезную для общества и государства цель19. Из буквального толкования указанных определений правового режима можно прийти к выводу, что правовой режим (и в широком, и в узком понимании) — это социальный режим в узком смысле.

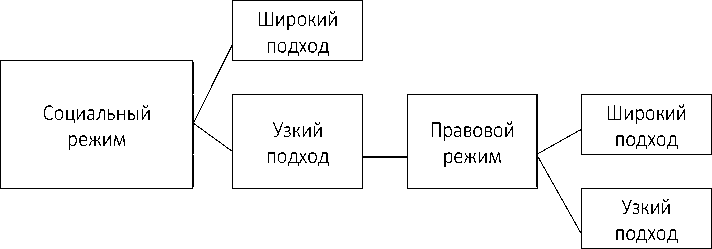

Схема. Соотношение понятий «социальный режим» и «правовой режим»

Scheme. Correlation terminology “social regime” and “legal regime”20

-

1.3.2. Во вторую подгруппу также следует отнести взгляды А. В. Подольского, выделяющего статистическую и динамическую составляющие правового режима и понимающего под ним установленный законом или иным разрешенным законом способом порядок правового регулирования и реализации субъективных прав и исполнения обязанностей в определенных условиях при помощи правовых средств стимулирующего или ограничивающего характера с целью достижения конкретного социально значимого результата.Таким образом, позицию автора можно также назвать комбинированной, поскольку он включает в правовой режим не только общий порядок правого регулирования, но и реализацию субъективных прав и юридических обязанностей21.

-

2. Второй подход к пониманию правового режима состоит в том, что правовой режим определяется через такие понятия, как «система норм», «совокупность правовых актов». Например, Д. Н. Бахрах22 пи-

- шет, что правовой режим — это система норм, регулирующих определенную деятельность разных субъектов, их отношения по поводу определенного объекта. Обратим внимание, что на определенном этапе своих исследований Д. Н. Бахрах указывал, что правовой режим отрасли права — это совокупность юридических средств регулирования — отраслевой юридический инструментарий, опосредованный отраслевым методом правового воздействия и базирующийся на принципах, специфичных для данной отрасли23.

Следовательно, указанный подход сводит понятие правового режима к элементам системы права (норма права) или системы законодательства (совокупность нормативных актов), то есть к внутреннему строению права и законодательства, его статике.

Анализируя описанные подходы, можно констатировать следующее. Во-первых, ряд авторов указывают на социально-юридический характер феномена правового режима. В частности, в рамках этой точки зрения указывается на то, что правовой режим следует рассматривать в качестве правовой формы социального режима24, отождествляемой с совокупностью юридических средств.

Представители этого подхода отмечают, что социальный режим закрепляется и обеспечивается не только правовым режимом, но и различными средствами социального управления25. Из этого можно сделать вывод, что у социального режима могут быть различные формы в зависимости от вида средств социального управления (например, религиозная, политическая, общественная). Следовательно, социальный режим первичен, а правовой режим производен и обеспечивает оптимальное функционирование социального режима с помощью правовых средств. Если нет социального режима, то отсутствует возможность закрепления правового режима, поскольку нельзя регулировать то, чего нет.

Вряд ли допустимо в целом отрицать социальные аспекты правового режима, поскольку право в целом относится к сложному социальному явлению. Необходимо обратить внимание на то, что такой подход порождает ряд существенных вопросов, на которые его представители не дают ответа. В частности, неизбежно возникают вопросы о том, какие виды режимов необходимо выделять (социальные, политические, экономические, религиозные, технические и т. д.)26. Как они между собой соотносятся (например, допустимо ли говорить о том, что они представляют собой формы социального режима)? Может ли у всех этих режимов быть правовая форма (правовой режим)? Если понятие «режим» является родовым по отношению к понятиям «социальный» и «правовой», то почему социальный режим определяется как устойчивая взаимосвязь социальных объектов, а правовой режим — как совокупность правовых средств, то есть у видовых понятий отсутствует общий признак, позволяющий отнести их к режимам?

Указанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что концепция рассмотрения правового режима как правовой формы социального режима требует дальнейшего исследования.

Во-вторых, дискуссионным является вопрос о конкретном «наборе» правовых средств, составляющих правовой режим. Здесь следует обратить внимание на еще одну особенность правового режима, состоящую в том, что таковой не только состоит из правовых средств, но и сам является этим средством. В частности, в юридической литературе указывается, что существует три уровня правовых средств: 1) первичный уровень — элементы механизма правового регулирования (нормы, субъективные права, юридические обязанности, юридические факты); 2) уровень правовых форм (институты, юридические режимы или комплексы взаимосвязанных правовых образований и режимов); 3) операционный уровень (конкретные юридические средства)27. Как отмечалось, большинство исследователей сходятся в том, что правовой режим — это система (комплекс) правовых средств, регулирующая определенную деятельность, то есть сам инструментарий, используемый для достижения определенных задач (социальных, экономических), другие — отождествляют правовой режим с результатом регулирующего воздействия. Последнее представляется не вполне верным, поскольку правовой режим в таком случае смешивается с его результатом, с тем социальным эффектом, который необходимо достичь при его закреплении, то есть правовой режим при таком подходе выступает в качестве следствия. Между тем, как верно отмечается в юридической литературе, правовой режим устанавливается с конкретной целью и решает тем самым определенные проблемы, он призван обеспечить наступление желаемого социального эффек-та28. В качестве примера можно назвать правовой режим иностранных инвестиций, направленный на привлечение зарубежных вложений в экономику страны.Другими словами, наличие иностранных инвестиций в стране — это результат оптимального выбранного правового режима, а также его эффективного использования.

В-третьих, проанализируем второй подход, приравнивающий правовой режим к системе норм права, правил или совокупности нормативных актов. Речь идет о сведении его к элементам системы права, объединенных по видам экономической деятельности. Аналогичное можно сказать о понимании правового режима как совокупности нормативных актов — с тем отличием, что здесь будут иметься в виду элементы системы законодательства. Такой подход, как пишет О. С. Родионов, не только превращает правовой режим в статичное явление, но и обедняет его содержание, поскольку сводит его к более или менее значительной группе правовых норм, закрепленных в законе29.

Между тем правовой режим позволяет рассматривать право в динамике, увидеть «настрой» в регулировании, что предполагает включение в него всего комплекса правовых средств, воздействующих на определенную область общественных отношений. Другими словами, правовой режим формируется не только при помощи норм, но и с использованием других правовых средств, например, способов правового регулирования, субъективных прав, юридических обязанностей, гарантий. А при вышеуказанном подходе, критикуемом нами, теряются функциональные возможности правового режима.

Подводя краткий итог изложенному, полагаем, что за основу следует взять определение правового режима, сформулированное С. С. Алексеевым, и понимать под ним порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность ре-гулирования30. Из этого вытекает, что правовой режим — это проявление нормативности права31, он подлежит обязательному нормативному закреплению32, также на него оказывают влияние социальные аспекты, поскольку он направлен на урегулирование социальных процессов и, соответственно, должен учитывать их особенности.

Следовательно, инвестиционный правовой режим как разновидность правового режима будет представлять собой особый порядок регулирования инвестиционной деятельности, выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования инвестиционной активности.

Отметим, что в юридической литературе и инвестиционном законодательстве термин «правовой режим» иногда используется в отношении определенного вида деятельности или объекта (например, правовой режим инвестиционной деятельности, правовой режим инвестиций). В связи с этим возникает вопрос о соотношении этих понятий. Полагаем, что их допустимо рассматривать в качестве синонимов, так как инвестиционный режим регулирует общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности. Что касается правового режима объекта, то здесь следует согласиться с С. С. Алексеевым, который указывал на то, что это лишь сокращенное словесное обозначение порядка регулирования, выраженного в характере и объеме прав по отношению к объекту (тем или иным природным объектам, видам государственного имущества, земле и т. д.)33. Другими словами, указанное применительно к теме исследования означает, что речь идет об отношениях, возникающих в процессе инвестирования.

Теперь обратимся к признакам правового режима. В юридической доктрине выявлено значительное их множество, что предопределяется различными подходами к самому понятию, а также сложностью этого явления.

В качестве примера таких признаков назовем: 1) установление законодательством и обеспечение государством; 2) регламентирование специфическим образом конкретной области общественных отношений; 3) особый порядок правового регулирования, состоящий из совокупности юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием; 4) создание конкретной степени благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права34; 5) специфическая цель; 6) комплексный характер; 7) системный характер; 8) соответствующая целям структура35; 9) нормативный характер36.

В целом все перечисленные признаки будут характерны и для инвестиционного режима, поэтому не будем останавливаться на их анализе подробно, а перейдем непосредственно к содержательному наполнению правового режима.

Во взглядах авторов, анализирующих содержание правового режима, можно выделить несколько подходов к его структуре.

Первый подход основывается на том, что структура правового режима сводится к совокупности правовых норм. Второй подход исходит из того, что структура правового режима аналогична структуре механизма правового регулирования (далее — МПР), поскольку указанные понятия отождествляются. И третий заключается в том, что правовой режим шире понятия МПР. Как следствие, в структуру правового режима, помимо элементов МПР, входят иные элементы (например, методы взаимосвязи конкретных видов субъектов с объектами, система гарантий реализации правового режима, принципы права, цели и способы правового регулирования)37. При этом конкретный перечень «дополнительных элементов» правового режима неоднороден у различных авторов.

Указанное многообразие в отношении содержания и структуры правового режима связано с различными подходами к его пониманию.

На наш взгляд, более предпочтительным является третий подход в связи со следующим. Во-первых, как ранее отмечалось, правовые нормы являются частью правового режима, однако не сводятся к ним, поэтому отождествлять структуру правового режима с совокупностью норм неверно методологически. Во-вторых, при сравнении понятий «правовой режим» и МПР можно увидеть общие черты: наличие совокупности правовых средств, воздействие на общественные отношения. Помимо прочего, оба этих понятия позволяют рассмотреть право в динамике, увидеть функции, которые выполняют правовые средства, показать их связь между собой.

Между тем МПР — это некая абстрактная модель, показывающая, при помощи каких средств и каким образом осуществляется правовое воздействие. В то же время правовой режим можно рассматривать как укрупненный блок, соединяющий в одну конструкцию определенный комплекс правовых средств для решения специфических задач38. Другими словами, правовой режим регулирует конкретную группу отношений, наполняет МПР конкретным содержанием.

Как указывалось ранее, существует три уровня правовых средств39, где элементы МПР относятся к первичному уровню. При этом правовые режимы относятся ко второму уровню — уровню правовых форм. Таким образом, правовые режимы шире по составу и могут включать в себя правовые средства других уровней.

Применительно к инвестиционным режимам указанное означает, что законодатель конструирует конкретный инвестиционный режим с целью упорядочивания определенной части инвестиционной деятельности (например, правовой режим особых экономических зон, правовой режим бюджетных инвестиций, правовой режим инвестирования при приватизации и т. д.) и не ограничивается элементами МПР, а использует такие элементы как юридические гарантии, поощрения.

В-третьих, если исходить из того, что элементы МПР — это часть правового режима, то возникает вопрос: какие еще элементы следует в него включать?

Как ранее указывалось, правовой режим является «комплексным» правовым средством, состоящим из различных правовых средств, которые можно сгруппировать следующим образом.

Первая группа — это первичные правовые средства, входящие в правовой режим, или, другими словами, элементы МПР.

Вторая группа — это элементы, характеризующие определенную направленность правового регулирования в разрезе правового режима. В связи с тем, что правовой режим отражает функциональную сторону права, в него следует включать метод правового регулирования (приемы юридического воздействия, их сочетание, характеризующие использование в данной области общественных отношений того или иного комплекса юридических средств)40, который выражается в соответствующих способах правового регулирования (запрещение и позитивное обязывание)41. Указанное в конечном счете выражается в правовом статусе субъектов, который в рамках правового режима рассматривается в разрезе характера и объема прав субъектов по отношению к одному объекту.

Сочетание способов правового регулирования образует тип правового регулирования, представляющий собой порядок юридического регулирования, зависящий от того, что лежит в его основе — общее дозволение или общий запрет42. Преобладание одного из способов правового регулирования в правовом режиме определяет его специфику, направленность в регулировании.

Таким образом, способы правового регулирования и тип правового регулирования являются юридическими основаниями правового режима43 и показывают его своеобразие.

В эту же группу следует отнести принципы и общие положения, которые определяют исходные идеи, основные положения конкретного правового режима и создают особый порядок использования правовых средств, отражая специфику правового регулирования, например, инвестиционной деятельности в области капитальных вложений.

Следующая группа элементов правового режима — это правовые стимулы и ограничения44. Первые направлены на побуждение правомерного и/или желательного поведения при непосредственной реализации субъектами своих правомочий (интересов). В качестве примера можно назвать государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов. Вторые — направлены на установление пределов (границ) дозволенного поведения субъектов. Применительно к инвестиционной деятельности можно указать ограничения, касающиеся создания и деятельности предприятий с иностранными инвестициями, например предприятия, имеющие стратегическое значение. Так, согласно ч. 2. ст. 2 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под контролем иностранных государств, международных организаций, офшорных компаний, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и т. д.45

Таким образом, указанные элементы правового режима определяют степень жесткости юридического регулирования46, степень благоприятности правового режима для тех или иных правовых субъектов47.

И последняя группа в структуре правового режима — это операционные правовые средства, которые выполняют вспомогательную, служебную функцию и представляют собой конкретные юридические средства, обеспечивающие эффективную работу перечисленных выше групп правовых средств (например, инвестиционный договор). Инвестиционный договор имеет важное значение при создании конкретных инвестиционных режимов, поскольку в большинстве случаев предоставляет возможность субъектам инвестиционной деятельности по своему усмотрению выстраивать взаимоотношения между собой. Между тем среди инвестиционных договоров можно выделить группу инвестиционных соглашений (например, концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции, специальный инвестиционный контракт (далее — СПИК)), в которых в силу различных причин (социально-экономических, политических, экологических и прочих)диспозитивные нормы заменяются нормами публичного права. Эти публичные нормы закрепляют изъятие указанных договорных форм из-под частноправового режима и моделируют для них собственный правовой режим с частно-публичными элементами. Указанное означает, что самостоятельность в выстраивании взаимодействия ограничена детальной регламентацией, которая в значительной части случаев не может быть изменена по усмотрению участников48. Другими словами, модели взаимодействия сторон формулируются в конкретизированном виде, за пределами которых иное поведение не допускается.

Таким образом, структура правового режима представляет собой не просто совокупность правовых средств, а сложное правовое образование, объединенное едиными регулятивными началами и обеспечивающее их взаимосвязь.

Список литературы Правовая теория инвестиционных режимов

- Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. М.: Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, 1989. 288 с. EDN:RKCLEF

- Алексеев С. С. Теория права: Учебник / С. С. Алексеев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 1995. 320 с. EDN: RLSTNL

- Бабаев В. К., Баранов В. М., Гойман В. И. Словарь категорий и понятий общей теории права. Министерство внутренних дел России, Нижегородская Высшая школа МВД РФ. Нижний Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1992. 99 с.

- Барышникова Ю. Р. Принципы частного права: теоретико-правовое исследование: специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... канд. юрид. наук / Барышникова Юлия Равильевна. Казань, 2006. 201 с. EDN: NOJOFT

- Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, С. Д. Хазанов, A. В. Демин. М.: Норма, 2000. 640 с. EDN: FZQZKG.

- Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для студентов юрид. вузов и факультетов. М.: БЕК, 1993. 301 с.

- Беляева Г. С. Понятие правового режима в теории права: основные подходы // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № S (87). С. 26-31. EDN: PCMBTP

- Беляева Г. С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... доктора. юрид. наук Беляева Галина Серафимовна. Курск, 2013. 407 с. EDN: TGFIOR

- ВагаповаЛ. Х. Структура правового режима / Л. Х. Вагапова, С. Х. Бадамшин // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2016. № 2 (2). С. 23-25. EDN: MHWXUV

- Вдовин И. А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности (Исторический и теоретико-правовой анализ): специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... доктора юрид. наук / Вдовин Игорь Александрович. СПб., 2002. 388 с. EDN: NMAOFP

- Горленко В. А. Режим правового регулирования (теоретико-прикладной аспект). Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. СПб., 2002. 21 с.

- Домченко А. С. Административно-правовой режим и нормативность административно-правового акта: от следствия к основанию // Российская юстиция. 2020. № 6. С. 66-68. EDN: ISXIEP

- Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. М.: Проспект. 2009. Т. 2. 640 с.

- Космынина П. В. Правовой режим предупреждения преступлений в условиях чрезвычайных ситуаций: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: дисс.... канд. юрид. наук / Космынина Полина Владимировна. М., 2004. 200 с. EDN: NOFDZT

- Лиманская А. П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ: специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... канд. юрид. наук / Лиманская Анна Петровна, 2015. 186 с. EDN: AIKLWL

- Лисица В. Н. Инвестиционное право / В. Н. Лисица. Новосибирск: Рекламно-издательская фирма «Новосибирск», 2015. 568 с. EDN: VWZCEP

- Малько А. В. Категория «правовой режим» в общей теории права: вопросы теории и практики // Оценка правовых режимов: подходы и методы: сб. науч. трудов / отв. за вып. Н. А. Фролова, B. Ю. Панченко. Красноярск: Сибирский федер. ун-т, 2018. 320 с.

- Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. М.: Юрист, 2004. 96 с. EDN: VHPVCX

- Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект / А. В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. Sarbruken: LAP LAMBERT, 2012. 363 с. EDN: QZEKEZ

- Малько А. В. Правовые режимы в российском законодательстве / А. В. Малько, О. С. Родионов // Журнал российского права. 2001. № 9 (57). С. 19-26. EDN: VDTGMX

- Матузов Н. И. Политико-правовые режимы: актуальные проблемы / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Общественные науки и современность. 1997. № 1. С. 63-71. EDN: VGCUOL

- Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: понятие и виды // Право и политика: современные проблемы соотношения и развития. Воронеж, 1996. С. 12-21.

- Матузов Н. И. Правовые режимы: вопросы теории и практики / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1996. № 1 (212). С. 16-29. EDN: TPNNRH

- Морозова Л. А. Конституционное регулирование в СССР. М., 1985. 143 с.

- Подольский А. В. Льготные правовые режимы как особая разновидность правовых режимов // Право и государство: теория и практика. 2019. № 9 (177). С. 42-44. EDN: LNUWPS

- Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития / В. А. Вайпан, И. С. Шиткина, С. А. Карелина [и др.]. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с. EDN: LMAKGY

- Проблемы теории государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» / С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин, В. Б. Исаков [и др.]. М.: Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, 1987. 447 с. EDN: UDSKNF

- Родионов О. С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... канд. юрид. наук / Родионов Олег Сергеевич. Саратов, 2001. 157 с. EDN: CLNACQ

- Розанов И. С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 9. С. 84-92.

- Самощенко И. С. Охрана режима законности советским государством. М.: Госюриздат, 1966. 199 с.

- Специальные административно-правовые режимы: учебное пособие / под ред. С. А. Старостина. М.: Проспект, 2021. 200 с.

- Специальные административно-правовые режимы / М. В. Анисифорова, С. В. Ведяшкин, В. С. Власова [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2022. 200 с. EDN:GTBPLY

- УтяшовЭ. К. Правовой режим в современной юридической доктрине: от правовой химеры к узкому пониманию // Право и политика. 2022. № 12. С. 41-55. DOI: 10.7256/2454-0706.2022.12.38670. EDN: MRJEPX

- Шамсумова Э. Ф. Правовые режимы (Теоретический аспект): специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: дисс.... канд. юрид. наук Шамсумова Эмма Файсаловна. Екатеринбург, 2001. 213 с. EDN: NLXHGJ