Правые и левые формы ели в потомствах плюсовых деревьев в Пермском крае

Автор: Рогозин Михаил Владимирович, Голиков Анатолий Матвеевич, Комаров Святослав Александрович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обнаружено, что в потомстве плюсовых деревьев из естественных насаждений преобладают левые (светолюбивые), а в потомстве из искусственных насаждений - правые (теневыносливые) формы. Потомства первых и вторых ценопопуляций, при разделении их на группы с положительной и отрицательной реакцией на повышение густоты выращивания, имеют различное соотношение этих форм и разный эволюционный ответ на изменение густоты выращивания в испытательных культурах, выравнивая доли правых и левых форм.

Ель сибирская и финская, плюсовые деревья, потомство, правые и левые формы

Короткий адрес: https://sciup.org/147204596

IDR: 147204596 | УДК: 630.5(075),

Текст научной статьи Правые и левые формы ели в потомствах плюсовых деревьев в Пермском крае

О дисимметрии в потомствах сосны и ели

Известно, что у сосны и ели к признакам, связанным с конкурентной выносливостью и продуктивно-стью,следует отнести альтернативные фены – правое (D) и левое (L) вращение филлотаксиса (мест прикрепления хвои) на стволовом побеге, которое получило название «энантиоморфы» [Хохрин,1977].

Так, изучение 28-летних плантационных культур ели с густотой посадки 1 и 4 тыс. экз. на 1 га показало, что в густых посадках правые формы превосходили левые по высоте на 7–8 % и по объему ствола – на 33%. В редких посадках, наоборот, левые формы имели лучшие показатели по высоте на 4–7% и по объему ствола на 10–23%. Поэтому при низкой плотности популяции преимущества имеют L-формы, а при высокой – D-формы. Их адаптивная разнокачественность, по-види-мому, связана со световой конкуренцией, и левые формы как более светолюбивые имеют преимущества в разреженном древостое, а D-формы как более теневыносливые – в густых насаждениях. Предполагается, что L-формы лучше используют прямой солнечный свет и более сухие условия, а D-формы – рассеянный свет и влажные условия [Голиков, Бурый, 2008].

Материнские деревья ели в высокополнотных насаждениях чаще продуцирует потомство с преоб- ладанием правых форм, которые наиболее адаптированы к повышенной густоте произрастания. В потомстве деревьев, произрастающих в низкопол-нотных древостоях, наоборот, чаще встречаются левые формы [Голиков, 2010].

Объекты и методы

В наших исследованиях в 2011 г. изучена частота этих форм в 24-летних потомствах плюсовых деревьев ели на одном из двух участков испытательных культур, в кв. 41 Ильинского лесничества, где посадки проводились на суглинистой почве по схеме 2.5×1.0 м. Рост этих же потомств изучали еще на одном участке культур в Юго-Камском лесничестве, где посадку проводили на супесчаной почве и более густо, с размещением растений в раскорчеванных полосах тремя рядами по схеме 0.7×0.7 м.

Среди 453 семей ели, представленных в этих парных испытаниях потомства, по результатам их роста в 21-23 года, были выделены три группы по их реакции на повышение густоты выращивания (плотности стояния):

-

1 – положительная: увеличение средней высоты в густых культурах до 115% от контроля при средней высоте в редких культурах 92%;

-

2 – отрицательная: понижение высоты в густых культурах в среднем до 91% от высоты в редких культурах 113%;

-

3 – семьи-универсалы, растущие одинаково хорошо и в редких, и в густых культурах (116 и 113% от контроля соответственно).

Общая численность всех групп составила 146 семей. Остальные 307 семей проявили не столь контрастные и стабильные реакции. Значительная часть семей представляет собой потомство плюсовых деревьев из культур Ф.А. Теплоухова.

Для изучения филлотаксиса хвои в натуре мы выбирали одно нормально развитое растение из семьи и фотографировали со штатива последний годичный прирост на вершинке дерева; номер семьи записывали в блокнот и сразу снимали его на фото. В камеральных условиях по характеру закрутки хвоинок определяли форму дерева (правая или левая) и последствия повреждения кроны вредителями в баллах: 0 – повреждения нет; 1 – центральный побег искривлен и снизил прирост; 2 – центральный побег погиб и замещен.

При расчете достоверности различий между долями использована формула

-

tф Т ( Р 2 Н p 1 )/ V m 22 6 m 2 2 2 ,

где

m p Т

Р 2 (1 Н Р ) n Н 1

n – числорастений;

р – долялевыхформ(илидоляповрежденных побегов).

Результаты и их обсуждение

Результатысведенывтабл.1,изкоторойследу-ет,чтоестественныепопуляциипроизводятпотом-ковсповышеннойдолей(57%)левых(светолюби-вых)форм,акультуры–потомковспреобладани-ем (61.3%) правых (теневыносливых) форм. Раз-личиестатистическидостоверно t ф =14при t 0.01 =2.7.

Таблица1

Доля правых и левых форм ели в испытательных культурах

|

Ценопопуляция |

Числорасте-ний,шт. |

L-формы, % |

D-формы, % |

Повреждения крон,%. |

|

Естественные:Гайва,Пермь,Очер |

64 |

57.0 |

43.0 |

75 |

|

Культуры:Вещагино,Сепыч1,Сепыч2,Очер |

82 |

38.7 |

61.3 |

68 |

Полученные различия в преобладании левых формвпотомствеестественныхнасажденийипра-выхформвпотомствекультурТеплоуховасоот-ветствуютусловиямразвитияихродителей:весте-ственных древостоях в относительно редком, а в культурахТеплоухова–вболееплотномстоянии. Однаковкультурахуплюсовыхдеревьевбылиоб-наруженывсреднемна8.3%болеедлинныешиш-кивсравнениисшишкамидеревьевизестествен-ныхдревостоев,ипоэтомупризнакуельвкульту-рах Теплоухова более «европейская», а в есте-ственныхдревостоях,гдешишкикороче,ельболее «сибирская»[Рогозин,Разин,2011].Поэтомуобъ-яснить только плотностью популяций либо при-надлежностьюихкразнымвидамелиразличияв дисимметрииихпотомковпоканельзя.

В исследованиях А.М. Голикова [2004, 2007] выяснено, что в больших репрезентативных вы-боркахизсотендеревьеввпопуляцияхсоотноше-ниеLиD-формстремитсяк1:1,аихчисленные колебаниявразныхценозахинасажденияхневы-ходятзапределыот38до62%.Этойжезаконо-мерностиподчиняетсяварьированиелевыхипра-вых энантиоморф каквпределахразныхсемей сосныобыкновеннойиелиевропейской,такив потомстверазличныхпопуляцийэтихвидов.Дан-наянорматесносвязанасизвестнымвсимметрии правиломзолотогосеченияилизолотойпропорци-ей,гдеменьшаячастьотноситсякбольшей, как большаякцелому,т.е.0.38197:0.61803=0.61803: (0.38197+0.61803)или38:62=62:(38+62).Эта нормаявляетсяважнымкритериемдлябиомонито- ринга на семейном ипопуляционномуровне.На нарушение равночисленного соотношения энан-тиоморфвпотомстведостоверноевлияниеоказы-вает уровень гетерозиготности и экологические условияпроизрастанияматеринскихдеревьев.Ве-роятно,соотношениеихвпотомствезависитиот густотыдревостоев[Голиков,1985,2004,2007].

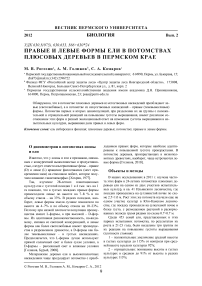

Унасполучилисьследующиерезультаты(рис.1):

1.ВпотомствекультурТеплоухова(справатри столбика)потомствасположительнымотношени-ем кплотнойпосадке имеют низкую (27%), а потомствасотрицательнойреакциейнагустоевы-ращивание–болеевысокуюдолюлевыхформ (39%),чтосогласуетсясвыводамиА.М.Голикова [2010].

-

2 . В потомстве естественных ценозов (слева) картинаиная:потомства–любителиплотноговы-ращивания имеют высокую долю левых форм (64%), апотомствасотрицательнойреакциейна густоевыращивание–равночисленноесоотноше-ниеправыхилевыхформ(по50%).

-

3 .В потомстве из культур удалось выделить группусуниверсальнымбыстрымростомвобоих испытательных культурах, наиболее ценнуюдля селекции; впотомствахизестественныхпопуля-цийтакихуниверсальныхсемеймывыявилимало ианализироватьихнестали.Дляэтойгруппысе-мей-универсаловсоотношениеэнантиоморфоказа-лосьравным–50/50.

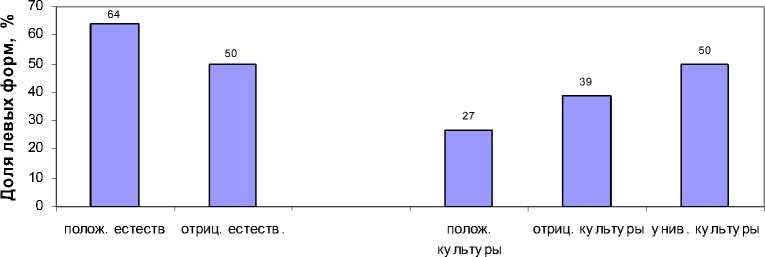

Повреждения центрального побега вредителя-мивпотомствеизкультурвсреднемнесколько ниже(68%),чемвпотомствеизестественныхна- саждений (75%). Различие статистически достоверно tф = 14 при t0.01 = 2.7 (рис. 2, табл. 2).

Гр уппы семей с разной реакцией на повышение густоты выращ ивания

Рис. 1 . Доля левых (светолюбивых) форм ели у семей из естественных и искусственных насаждений в группах семей с разной реакцией на повышение густоты выращивания в испытательных культурах

Группы се ме й с разной реакцие й на повышение густоты выращивания

Рис. 2. Повреждение центрального побега ели у потомств из естественных насаждений и из культур Теплоухова в группах потомств с разной реакцией на повышение густоты выращивания

Таблица 2

Различия между долями левых форм и повреждениями центрального побега в потомстве естественных популяций (группы 1, 2 и 3) и в потомстве культур (группы 4,5 6 и 7)

|

Группа |

Ценопопуляции |

Реакция на густоту |

Число растений, шт. |

Доля левых форм, р |

m p |

Сравниваемые группы |

Различие, t ф |

Повр. крон, доля р |

m p |

Сравниваемые группы |

Различие, t ф |

|

1 |

Гайва |

полож. |

33 |

0.64 |

0.007 |

1-2 |

9.3 |

0.76 |

0.005 |

||

|

2 |

Пермь, Очер |

отриц. |

31 |

0.50 |

0.008 |

0.74 |

0.006 |

- |

|||

|

3 |

Итого, в среднем |

64 |

0.57 |

0.007 |

0.75 |

0.004 |

3-7 |

14 |

|||

|

4 |

Верещагино |

полож |

15 |

0.27 |

0.014 |

4-5 |

5.7 |

- |

- |

||

|

5 |

Сепыч 1, 2; Очер |

отриц |

33 |

0.39 |

0.007 |

5-6 |

7.8 |

0.82 |

0.004 |

5-6 |

17 |

|

6 |

Сепыч 1 |

универс. |

34 |

0.50 |

0.007 |

4-6 |

10.9 |

0.65 |

0.006 |

||

|

7 |

Итого, в среднем |

82 |

0.387 |

0.002 |

0.68 |

0.003 |

Заключение

Таким образом, в потомстве естественных насаждений преобладают левые (светолюбивые), а в потомстве культур Теплоухова – правые (теневыносливые) формы. Потомства первых и вторых цено-популяций, при разделении их на группы с положительной и отрицательной реакцией на повышение густоты выращивания, имеют достоверно различное соотношение этих форм и разное направление эволюционного ответа на изменение густоты выращивания в испытательных культурах, выравнивая доли правых и левых форм. Семьи с универсальной способностью быстрого роста как в редких, так и в густых испытательных культурах имеют равные доли правых и левых форм (по 50%). Не исключено, что изменение численного равновесия энантиоморф – это ответная эпигенетическая реакция потомства на изменение густоты выращивания. Дальнейшие исследования с использованием дисимметрического подхода позволят понять механизм микроэволюции лесных популяций различной плотности.

Список литературы Правые и левые формы ели в потомствах плюсовых деревьев в Пермском крае

- Голиков А.М. Формы сосны обыкновенной и их селекционное значение в условиях Псковской области: автореф. дис. канд. с.-х. наук: 06.03.01.Свердловск, 1985. 18 с.

- Голиков А.М. Влияние экологических факторов на наследственную неравноценность дисимметричных форм плюсовых деревьев сосны обыкновенной//Тр. СПбНИИЛХ. 2004. Вып.2(12). С. 117-131.

- Голиков А.М. Рост и формовая структура потомства ели европейской в зависимости от гетерозиготности деревьев и условий произрастания//Лесоведение. 2007. № 4. С. 51-58.

- Голиков А.М., Бурый Н.Л. Влияние густоты посадки на рост и конкурентные отношения энантиоморф сосны и ели в 28-летних плантационных культурах//Рациональное природопользьвание и перспективы устойчивого развития лесного сектора экономики: материалы конф. Нов-ГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2008. С. 78-81.

- Голиков А.М. Теоретическое и прикладное значение экологодиссимметрийного подхода в исследовании формовой и генетической структуры популяций видов хвойных//Наука о лесе ХХI века: материалы междунар. науч.-практ. конф. Гомель, 2010. С. 157-160.

- Рогозин М.В., Разин Г.С. Лесные культуры Теплоуховых в имении Строгановых на Урале: история, законы развития, селекция ели. Пермь, 2011. 192 с.

- Xохрин А.В. Внутривидовая диссимметрическая изменчивость древесных растений в связи с их экологией: автореф. дис. д-ра биол. наук: 03.00.05. Свердловск, 1977. 49 с.