Прецизионное ориентирование и сборка пластин фильтра Шольца

Автор: Скоморовский В.И., Кушталь Г.И., Мамченко М.С., Садохин В.П.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе сравниваются различные способы ориентации кристаллических пластин фильтра Шольца, модуляционные и немодуляционные. Разработано контрольное устройство для модуляционного ориентирования пластин с одновременной их сборкой в оптическую стопу фильтра. Анализируются возможности ориентирования при различных значениях фазового сдвига контролируемой пластины, влияние ширины полосы излучения источника света и точности установки оптических элементов на выходной сигнал. Разработано устройство для сборки кристаллических пластинок в единую стопу фильтра Шольца.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103419

IDR: 142103419 | УДК: 520.24,

Текст научной статьи Прецизионное ориентирование и сборка пластин фильтра Шольца

Для достижения высокого пропускания и контраста интерференционно-поляризационных фильтров Шольца важен не только выбор схемных решений, но и соблюдениe допусков на ориентацию дву-преломляющих элементов фильтров [Fredga et al., 1971]. Полоса пропускания фильтров Шольца формируется за счет многократной интерференции поляризованных лучей с малыми разностями фазовых сдвигов. Небольшое изменение разности фаз существенно влияет на форму полосы пропускания. Эта особенность фильтров Шольца предоставляет большие возможности для создания аподизированных узкополосных фильтров с высоким пропусканием и контрастом. Но чувствительность к малым изменениям фазового сдвига требует соблюдения строгих допусков на ориентацию азимутов оптических осей пластинок при сборке фильтра. Если для хорошей работы фильтра Лио (где угол взаимного разворота азимутов кристаллических элементов и поляризаторов составляет 45°) достаточно ориентировать пластины с точностью 10–15', то для аподизированных фильтров Шольца требуется ориентировать пластины с точностью 1–3'. Чем больше пластинок в фильтре Шольца, тем более контрастный фильтр можно получить с помощью аподизации и тем чувствительнее полоса пропускания к точности ориентации оптических осей пластинок. В ИСЗФ разработан широкоугольный фильтр Шольца [Кушталь и др., 2007] из 24 пластинок, в нем для повышения контраста и формирования удобного для измерения магнитных полей контура – «вилки» применена аподизация, в которой разность углов cоседних пластинок находится в пределах 4–20'. Для этого фильтра необходимо ориентировать пластинки с точностью не хуже 1'.

В предлагаемой работе сравниваются различные способы ориентации кристаллических пластин фильтра Шольца, модуляционные и не модуляционные. Разработано контрольное устройство для модуляционного ориентирования пластин с одновременной их сборкой в оптическую стопу фильтра. Анализируются причины возникновения ошибок в ориентации пластинок, влияние изменения окружающей температуры, монохроматичности источника света и неточности юстировки оптических элементов контрольного устройства.

Методы ориентирования и сборки

В двупреломляющих пластинках фильтров Шольца оптическая кристаллографическая ось расположена перпендикулярно падающему пучку света (параллельно плоскости поверхности пластинки) и выходит на боковую поверхность, которая может быть круглой, восьмигранной или квадратной. При сборке оптической стопы фильтра необходимо знать положение оптической оси и выполнить взаимный разворот пластинок.

Направление выхода оптической оси на боковую поверхность определяют, освещая пластинки сбоку либо с помощью дифрактометра [Глюкман, 1964], по углу дифракции рентгеновского пучка от грани кристалла, перпендикулярной кристаллографической оси, либо с помощью оптического коноскопа [До-мышев и др., 1989; Miller, 1982] по интерференционной картине в проходящем свете.

Освещая пластинку в рабочем направлении, можно «поймать» положение оптической оси в плоскости пластинки по погасанию между скрещенными поляризаторами (можно также использовать более точный метод – «полутеневой») или модуляционным оптическим методом [Виноградова и др., 1983].

После определения положения оптической оси пластинка поворачивается гониометрическим устройством и на торце пластинки обычно делается метка – пропил, соответствующий расчетному углу положения пластинки. Пропил в дальнейшем используется как направляющий паз для ориентирования пластинок в оптической стопе.

Однако пластинки с пропилами затруднительно применять в фильтрах с другой ориентацией. Для использования тех же самых пластинок в различных комбинациях углов мы предлагаем не делать пропилы, а помещать пластинки в оправы, которые обеспечивают минимальный зазор между рабочими поверхностями соседних пластинок и фиксирование положения последующей оправы после разворота.

Для пластинок в оправах были рассмотрены возможности применения перечисленных методов ориентирования и разработан технологичный метод ориентирования пластинок с одновременной сборкой их в оптическую стопу фильтра Шольца.

С кристаллами исландского шпата не использовался рентгеновский дифрактометр для ориентирования заготовок. Это связано с тем, что исландский шпат получали из геологической экспедиции уже в виде сориентированных перпендикулярно оптической оси Z пинакоидальных пластин. Выбор рабочего направления, перпендикулярного оптической оси, определялся не положением других осей и фигур симметрии, которые можно было определить только с рентгеновским дифрактометром, а рациональным раскроем, обеспечивающим максимальный выход весьма редкого кристаллосырья. Дальнейшая корректировка положения оптической оси в пластинах выполнялась с помощью коноскопа [Домышев и др., 1989]. Кроме того, применение рентгеновского дифрактометра для ориентации пластинок в оправах с одновременной их сборкой затруднительно из-за большой чувствительности гониометрических измерений к расположению кристалла относительно рентгеновского пучка.

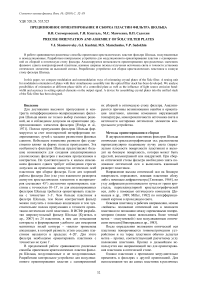

Определение с коноскопом положения оптической оси пластинок, расположенных в оправах, выполняется через торцевое окно в оправе. Ниже описывается, как это было сделано для широкоугольного фильтра Шольца. Пластинки этого фильтра имеют форму восьмигранника, у которого противоположные параллельные грани, перпендикулярные оптической оси, отполированы. На рис. 1 пластинка в оправе установлена в цанге оптической делительной головки. Схематически показан коноскоп, который снизу, от точечного монохроматического источника, просвечивает пластинку в направлении оптической оси. Объектив коллиматора коноскопа содержит слаборассеивающую поверхность (рассеяние показано стрелками). В фокальной плоскости второго объектива строятся два изображения: коноскопической картины (в свете рассеянного расходящегося пучка) и светящейся точки (в свете параллельного пучка). Положение изображения светящейся точки устойчиво к повороту пластинки с параллельными боковыми поверхностями. Поэтому она может служить репером для наведения на нее центра коноскопической картины при вращении пластинки. Каждая пластинка от отсчета на свой центр коноскопической картины поворачивается на расчетный угол и закрепляется в оптической стопе (см. далее). Точность поворота 1-2' приблизительно такая же, как точность ориентации оптической оси в самой пластинке с коноскопом во время изготовления [Кушталь и др., 1988].

Не всегда возможно определить оптическим способом направление кристаллографической оси в пластинках через боковую поверхность, например в круглых пластинках или в пластинках с очень небольшой толщиной. В рабочем направлении в пластинках любой формы положение оптической оси можно определить фотометрически по погасанию света при вращении пластинки между скрещенными поляризаторами или полутеневым методом. Но методы, связанные с фотометрией, не дают необходимой точности.

Для ориентирования пластинок любой формы следует использовать методы, которые можно отнести к группе модуляционных. Пучок посылается в рабочем направлении, и ориентация ведется по изменению амплитуды переменной составляющей сигнала, зависящей от азимута ориентируемой пластинки.

В работе [Виноградова и др., 1983] ячейка Фарадея, установленная между скрещенными поляризатором и анализатором, вращает плоскость поляризации. В момент совпадения азимута оптической оси ориентируемой пластинки с плоскостью поляризатора в выходном сигнале будет регистрироваться сигнал только с одной частотой. Отклонение от этого положения приводит к появлению модулирующего сигнала другой частоты, амплитуда которого позволяет судить о величине отклонения угла ориентации пластины от заданного положения. С помощью тонкой подвижки пластинка ориентируется так, чтобы ее азимут с точностью до 1' совпадал с ориентацией поляризатора, и в этом положении наносится метка - пропил. Однако способ механического соединения пластинок (через пропил) в оптическую стопу фильтра не обеспечивает необходимой точности сборки. Кроме того, не оценено влияние на точность ориентации отдельной пластинки различных факторов: толщины пластинки, монохроматичности источника света, изменения окружающей температуры, двойного лучепреломления в системе и др.

Рис . 1. Ориентирование кристаллических пластинок фильтра Шольца с помощью коноскопа.

В настоящей работе для ориентирования пластин фильтра Шольца используется схема, в которой контролируемая пластинка помещается между скрещенными поляризаторами, а качание плоскости поляризации осуществляется с помощью электрооптического кристалла и четвертьволновой пластинки. Анализируются возможности ориентирования при различных значениях фазового сдвига контролируемой пластины, влияние ширины полосы излучения источника света и точности установки оптических элементов на выходной сигнал. Разработано устройство для сборки кристаллических пластинок в единую стопу фильтра Шольца.

Схема устройства

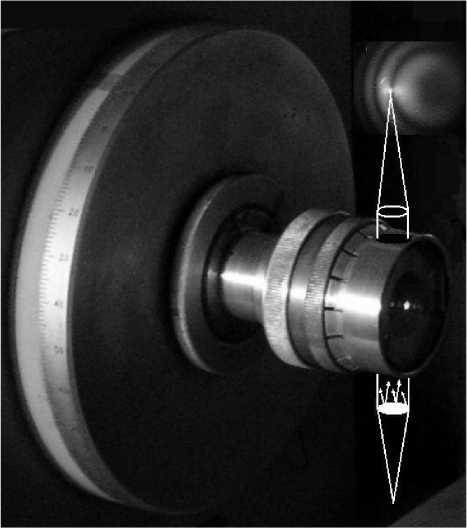

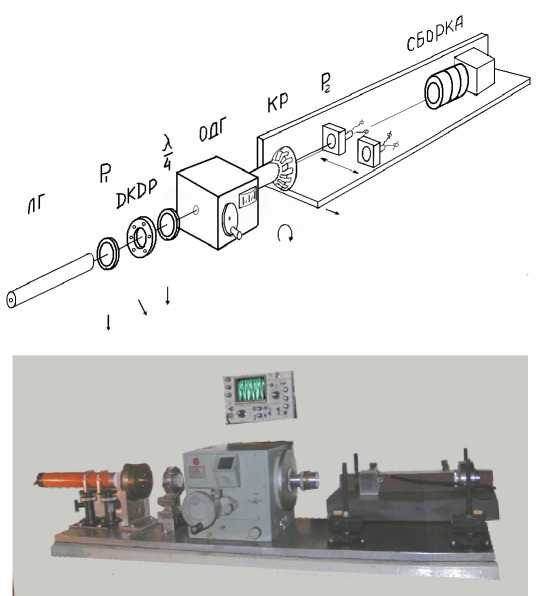

Устройство для сборки кристаллических пластинок (рис. 2) включает скрещенные поляризаторы P1, P 2 , электрооптический кристалл DKDP, четвертьволновую пластинку и светоприемник D. Ориентируемая кристаллическая пластинка КП устанавливается между четвертьволновой пластинкой и выходным поляризатором после настройки устройства.

При подаче напряжения U=Umaxsinwt с частотой to кристалл DKDP, плоскость индуцированных осей которого ориентирована под углом 45° к направлению входного поляризатора, превращается в двухосный и дает фазовый сдвиг Ф=Asinmt, где А=КE, К -электрооптический коэффициент, E – напряженность электрического поля. Далее для удобства расчетов А берется в радианах. Например, для электрооптического кристалла DKDP напряжение 1800 В соответствует π/2 рад для красной области спектра. После прохождения линейно-поляризованного света через DKDP возникает эллиптическая (в общем случае) по- ляризация, которую четвертьволновая пластинка, ориентированная под углом 0°, превращает в линейную:

происходит качание плоскости поляризации в соответствии с амплитудой и фазой подаваемого напряжения. Проекция этого переменного направления поляризации света на направление выходного поляризатора определяет в каждый момент времени величину регистрируемого сигнала, частота которого равна удвоенной частоте подаваемого напряжения.

Пусть азимут оптической оси ориентируемой двупреломляющей пластинки КП (рис. 3) составляет угол а с направлением выходного поляризатора. Тогда интенсивность выходящего света, полученная с помощью матриц Мюллера, определяется выражением

I = 4 (1-cos Ф) + 4 (1-cos 2п к )х х| cosФ•sin2а+—sinФ•sin4а |,(1)

V 2

90° 46° 0° “0°

И Н 0 >

Р1 DKDP V4 КрР

Рис . 2. Оптическая схема устройства для ориентации и сборки кристаллических пластинок. Направления осей поляризационных элементов даны относительно поляризатора Р 2 .

Рис . 3. Изменение состояния поляризации света после прохождения кристалла DKDP и четвертьволновой пластинки.

где k – порядок интерференции контролируемого кристалла. Предполагается, что температура кристалла остается постоянной, и дополнительный фазовый сдвиг из-за изменения температуры не вносится.

Используя степенное разложение cos Ф и sin Ф и учитывая, что Ф= A sinω t , выражение для интенсивности (1) можно привести к виду

I = 2 (1-cos 2to t) + 4 (1-cos2n к )х

х sin 2 а

A sin 2 а

-

V

( 1 - cos 2 to t ) +

A sin 4 а

)

sin to t

)

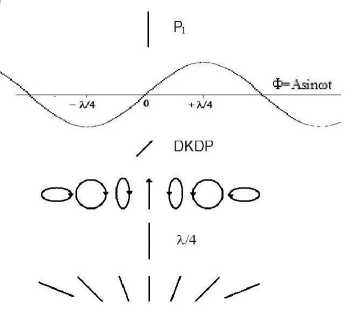

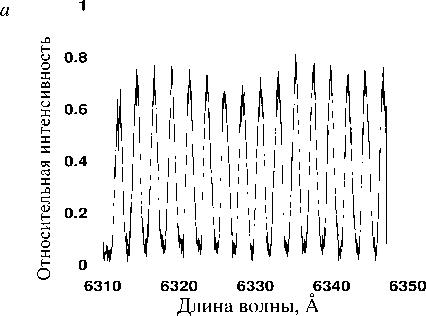

В сигнале (2) кроме гармоники с частотой 2 to присутствует первая гармоника с частотой to , амплитуда колебания сигнала с этой частотой зависит не только от величины отклонения азимута ориентируемой кристаллической пластинки от плоскости выходного поляризатора, но и от фазового сдвига k π в самой пластинке. Пластинки фильтра Шольца изготавливаются из материалов с низким (кварц) и высоким (исландский шпат) показателем двойного лучепреломления. Порядок интерференции света k в пластинках может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч. В широкоугольном фильтре Шольца [Кушталь и др., 2007] каждая из 24 пластинок содержит две пластинки: одну – из положительного кристалла парателлурита и другую – из отрицательного кристалла исландского шпата. Порядок интерференции составной пластинки около 3000. Спектр пропускания белого света пластинкой, установленной между скрещенными поляризаторами (канавчатый спектр), показан на рис. 4, а. Ширина одного максимума спектра пластинки – около 2 Å в области λ 6328 Å. Она сопоставима со спектральной шириной источников света (рис. 4, б, в), используемых в установке для ориентирования.

Спектры рис. 4 получены на лабораторном авто-коллимационном спектрографе, F=6 м, с ПЗС-линейкой, дисперсия – 0.01 Å/пиксель. Контуры приведены только для сравнения ширины полос пропускания. Для монохроматического лазера (рис. 4, б) разность хода в пластинке может быть кратна целому, полуцелому, четверти и другому значению длин волн. Это зависит от того, какой участок канавчатого спектра – максимум, минимум, середина и др. – соответствует длине волны лазера.

Схема с монохроматическим источником света

Лазерные монохроматические источники параллельного пучка, спектральные характеристики которых представлены на рис 4 б, в, удобны в юстировке. Для работы не требуются ахроматические четвертьволновая пластинка и модулятор.

Если фазовый сдвиг контролируемой пластинки 2π k на длине волны λ 0 равен целому числу длин волн ( k = n ), то проконтролировать ориентацию кристалла невозможно, так как в (1) величина (1–cos2 π k ) обращается в нуль, и первая гармоника в сигнале будет отсутствовать при любых значениях α.

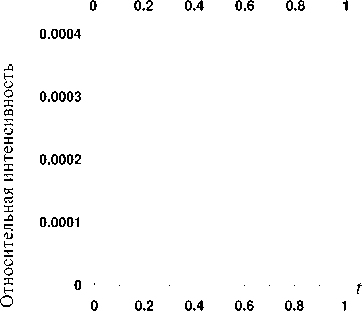

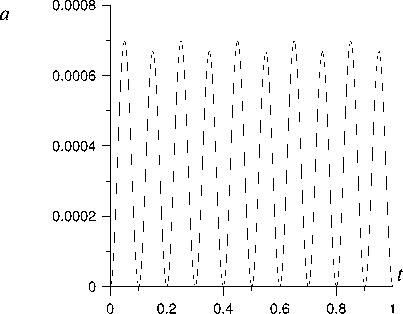

При полуволновом фазовом сдвиге контролируемой пластинки ( k = n +1/2) величина (1–cos2 π k )=2, поэтому глубина модуляции при данном положении оптической оси кристалла максимальна (рис . 4, а).

При четвертьволновом фазовом сдвиге глубина модуляции вдвое меньше, чем для k =1/2 (рис. 5, б).

Для сравнения с расчетными сигналами на рис. 6 приведены реальные осциллограммы, которые

г

а

S 6600 6650 6700 6750 6800

Длина волны, Å

Рис . 4 : спектр пропускания пластинки (а); полоса Не-Ne лазера, λ 6328 Å (б); модуль лазерный KLM-D635 –1– 5, λ ц 6350 Å (в); светодиод АЛ 310, λ ц 6700 Å, полоса примерно 100 Å (г ) .

0.0004

б

я я я о Я

Я я я я я

я

0.0003

0.0002

0.0001

0.8

Я

Я -

О

0.6

Я

Я -

W

0.4

Я

5 -

0.2

О

t о я

о

б

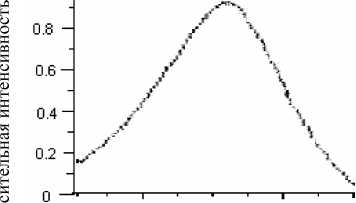

Рис . 5. Сигнал при азимуте кристалла 1´, а – А= π /60 и k =1/2; б – А= π /60 и k =1/4. По оси абцисс – время в условных единицах, по оси ординат – относительная интенсивность выходного сигнала, входной принят за 1.

6310 6320 6330 6340 6350

Длина волны, Å в 1 80

а

б

о

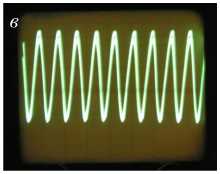

Рис . 6. Осциллограммы сигнала при ориентировании кристаллических пластинок.

6330 6340 6350 6360 6370

Длина волны, Å

оператор использует для нахождения «нулевого» положения пластинок при их ориентации в устройстве для сборки оптической стопы фильтра Шольца (см. раздел «Устройство для сборки оптической стопы»). Пластинку поворачивают гониометрической головкой до тех пор, пока в сигнале (рис. 6, а – неточно ориентированная пластинка) не исчезнет первая гармоника. Для удобства контроля подбором сигнала синхронизации на осциллографе колебания второй гармоники, модулированные первой, накладываются друг на друга (рис. 6, б), и нулевое положение находится визуально по совпадению амплитуд гармоник (рис. 6, в, г). Практика показала, что фиксация положения совпадения кривых обеспечивает точность ориентирования в пределах 30 угл. сек. При этом не требуется дополнительное электронное усиление и выделение сигнала первой гармоники.

Возможные нелинейные искажения в управляющем синусоидальном сигнале генератора частоты порождают гармоники высшего порядка, одинаково воздействующие на положительный и отрицательный полупериоды модулирующего сигнала. Источником существенных ошибок могло бы быть присутствие постоянной составляющей, делающей полупериоды синусоидального сигнала разными по абсолютной амплитуде, но включение в схему трансформатора устраняет этот недостаток.

Обнаружить влияние нелинейных искажений можно при выставленном в нулевое положение кристалле, если проверить отклонение от установленной позиции, поменяв полярность управляющего сигнала. При проверке на установке отклонение находилось в пределах инструментальной ошибки оптической делительной головки. Поэтому влияние нелинейных искажений в управляющем сигнале является незначительным .

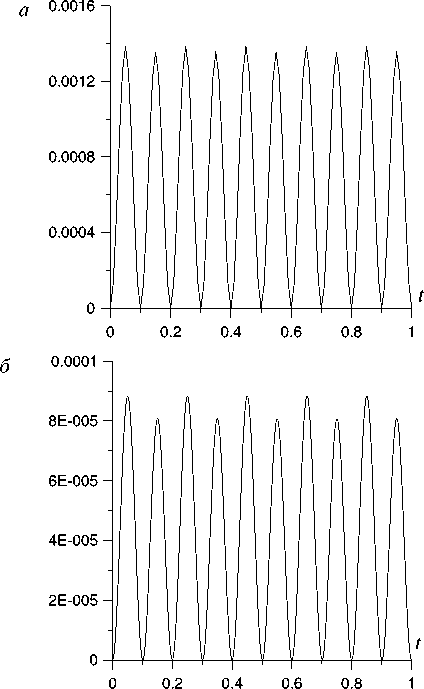

Амплитуда сигнала второй гармоники зависит от амплитуды переменного напряжения, подаваемого на модулятор: с уменьшением напряжения уменьшается фазовый сдвиг DKDP и, следовательно, уменьшается угол качания плоскости поляризации. Абсолютная величина сигнала второй гармоники при этом падает, но глубина модуляции от неточно ориентированной пластинки (рис. 7, а, б) возрастает.

Фазовый сдвиг в ориентируемой пластинке зависит от окружающей температуры. При работе с монохроматическим источником необходимо выбрать и поддерживать в помещении рабочую температуру, при которой ориентируемая пластинка имеет фазовый сдвиг в пределах от четвертьволнового до полуволнового значения.

Контроль с немонохроматическим источником света

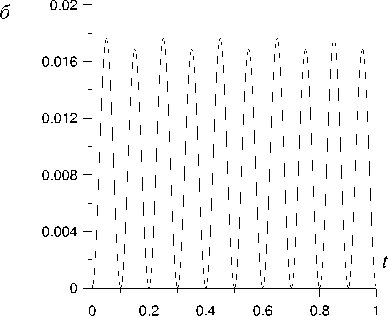

Рассмотрим возможность ориентирования пластинки при работе с немонохроматическим источником света, когда ширина полосы излучения источника больше ширины канавчатого спектра пластинки (рис. 2, в, г). Для вычисления немонохроматического сигнала необходимо проинтегрировать выражение (1) по k в пределах, соответствующих ширине полосы источника. При условии, что спектральная плотность всех источников в пределах интегрирования одинаковая, получим

Рис . 7. Зависимость выходного сигнала от амплитуды подаваемого напряжения: а – А= π /30; б – А= π /120, азимут кристалла 1´, k =1/4.

I int = 0.25(1 - cosФ) + 0.25 ×

× ( ∆ k - sin π k + sin 2 π k ) ×

2 π 2 2 π 1

× (cos Ф sin2 2 α+ sinФsin4 α ), 2

где ∆ k = k 2 – k 1 , k 2 , k 1 – пределы интегрирования по порядку интерференции.

Если в качестве источника света используется лазерный модуль KLM-D635 –1–5 (рис. 4, в), то можно принять ∆ k =2, а для светодиода с шириной полосы ∼ 100 Å (рис. 2, г) ∆ k =50. Расчетные сигналы с использованием немонохроматического источника света для пластинки шпат–парателлурит, ориентированной под углом α, приведены на рис. 7. При том же самом напряжении на DKDP cредний уровень сигнала второй гармоники зависит от ширины полосы источника света, а глубина модуляции определяется амплитудой подаваемого на электрооптический кристалл напряжения и углом разворота пластинки α.

При изменении окружающей температуры на 10 ºС фазовый сдвиг ориентируемой пластинки изменяется в пределах только одного порядка. Поэтому при использовании источника света с шириной полосы порядка 100–200 Å нет необходимости поддерживать заданную рабочую температуру в помещении. Также не требуется ахроматизация DKDP и четвертьволновой пластинки, как в случае использования более широкополосного источника или источника белого света.

появляется, т. е. неточность разворота электрооптического кристалла не влияет на сигнал.

Если кристалл DKDP наклонен к падающему лучу на некоторый угол, фазовый сдвиг (естественный и индуцированный) меняется по сравнению со случаем нормального падения. Изменение фазового сдвига Д Ф зависит от электрооптического коэффициента [Шутов, 2006]. При наклонном падении величина Д Ф добавляется к фазовому сдвигу Ф, и в результирующем сигнале появляется первая гармоника:

I = 4 ( 1 + sin Ф sin ДФ- cos Ф cos ДФ ) .

Глубина модуляции при 1′ наклоне DKDP – 3.2 %.

Рис . 8. Сигнал с немонохроматическим источником для а =1 ‘ , А= п /60: Д к =2, глубина модуляции 4.8 % (а); справа Д к =50, глубина модуляции 4.6 % (б).

-

3. Ориентация пластинки λ /4

Рассмотрим случай, когда имеется небольшая ошибка α в ориентации четвертьволновой пластинки. Тогда сигнал

I = 4 (1 - cos Ф cos22 a+ sin Ф sin 2 а ). (7)

Для отклонения 1.5′ в ориентации пластинки λ/4 при амплитуде напряжении π/60 глубина модуляции 11 %.

Если фазовый сдвиг четвертьволновой пластинки отличается от п /2 на величину 5 и при этом все остальные оптические элементы не имеют ошибок в азимутах и фазовых сдвигах, то выходной сигнал

I = 4 ( 1 - cos Ф ) . (8)

Влияние погрешности установки элементов в схеме с монохроматическим источником

Модуляция второй гармоники может появиться и с точно ориентированной кристаллической пластинкой, и даже совсем без нее, если другие кристаллооптические элементы выставлены не точно. Рассмотрим влияние на сигнал погрешностей установки поляризаторов, электрооптического кристалла и четвертьволновой пластинки.

-

1. Влияние ориентации поляризатора

-

2. Установка электрооптического кристалла

Если один из поляризаторов ориентирован под углом α p , выходной сигнал

I = 1 (1 - cos 2 а - cos Ф+ sin Ф- sin 2 а V 4 p p

При α р =1' и амплитуде напряжения на DKDP π/60 глубина модуляции равна 4.3 %, а при напряжении π/90 – 6.2 %.

Перед измерениями поляризаторы должны быть ориентированы с точностью 1 угл. мин.

В случае, когда плоскость кристалла модулятора перпендикулярна падающему лучу, а азимут индуцированных осей cоставляет угол α с осью поляризатора, интенсивность выходного сигнала

I = 4 (1 - cos22 a- sin22 a- cos Ф ). (5)

В сигнале присутствует только вторая гармоника, модуляция (первая гармоника) в этом случае не

В отличие от поворота, ошибка в фазовом сдвиге пластинки λ/4 не вызывает появления первой гармоники.

Поскольку к ошибкам в ориентации чувствительны все элементы схемы, необходимо перед ориентацией кристалла выставить поляризаторы, DКDР и четвертьволновую пластинку, добившись отсутствия модуляции сигнала без кристалла.

Устройство для сборки оптической стопы

При сборке фильтра Шольца необходимо не только правильно определить и обозначить направление оптической оси на каждой пластинке, но, что не менее важно, после этого установить пластинку в оптическую стопу с минимальной ошибкой. Совсем не обязательно сохранять абсолютное положение оси, надо выдержать точно взаимную ориентацию большого количества пластинок.

В принятой нами конструкции фильтров Шольца каждая пластинка заключена в свою собственную кольцевую оправу, которая может быть жестко скреплена с оправой соседней пластинки после разворота. Ориентация и последующее взаимное закрепление пластинок выполняется на сборочном устройстве. Оптическая схема его рассматривалась ранее (рис. 3), а конструкция показана на рис. 9. Принципиальным для работы устройством является отшлифованный угольник из стекла с малым коэффициентом расширения (ситалл), жестко связанный единой плитой с делительной головкой и оптической скамьей. Угольник является базой, на которой располагается

Рис . 9 . Блок-схема и конструкция устройства для сборки оптической стопы фильтра Шольца. Дисплей оператора показан над оптической делительной головкой.

стальная прямоугольная призма – оправа с опорным поляризатором и светоприемником. Обе поверхности угольника точно отшлифованы. Угольник служит направляющей для сборки всех пластинок в единую оптическую стопу с помощью второй призмы – ползуна («сборка» на рис. 9) и делительной головки.

Свет от лазера проходит поляризатор Р1, модулятор DKDP, далее сквозное отверстие в цанге делительной головки (ОДГ), ориентируемую кристаллическую пластинку КР, поляризатор Р2 и попадает на светоприемник, установленный на прямоугольной призме за поляризатором Р 2 . Сигнал светоприемника – модулированную вторую гармонику – наблюдают на экране осциллографа.

Очередную пластинку (в оправе) помещают в цангу оптической делительной головки. Пластинку вращают делительной головкой, находят «нулевое» положение пластинки по отсутствию первой гармоники, и затем поворачивают пластинку на расчетный угол. После этого призму с поляризатором Р2 и светоприемником выводят из пучка, как это показано на рисунке. Призму-ползун (сборку с пластинками) придвигают к цанге, и оптическую стопу сцепляют с очередной пластинкой.

Выводы

В процессе разработки, эксплуатации и доводки устройства выяснилось , что изменение окружающей температуры приводит к деформации и кручению оптической скамьи и стоек поляризационных оптических деталей устройства. Во время сборки оптической стопы появляется ложный модулирующий сигнал, и это может привести к ошибке в ориентации пластинок.

Как отмечено раньше, для выравнивания температурных градиентов, уменьшения изгиба и взаимного скручивания оптических элементов устройство размещено на платформе из однородного материала с хорошей теплопроводностью. Сама платформа разгружена на швеллерах через амортизаторы.

Одной из причин нестабильности устройства и появления ложного сигнала оказалась конструкция оправы модулятора. Обычная система регулировки наклона электрооптического модулятора DKDP – в трех точках упорный винт и возвратная пружина – оказалась чувствительной к изменению и абсолютному значению температуры. Разное изменение с температурой длины регулировочных винтов приводит к наклону и нарушению центровки коноскопической картины и, как следствие, к появлению ложного сигнала. Новая конструкция оправы с регулировкой наклона DKDP на скользящих посадках и с зажимами на встречных винтах значительно снизила температурную зависимость.

Входной и выходной поляризаторы также оказались чувствительны к изменению температуры. Поляризаторы – растянутая пленка поливинилового спирта, пропитанная дихроическим веществом – обычно помещаются между защитными стеклами. Но при изменении температуры, например от тепла оператора, возникало натяжение в стеклах, изменялось эффективное направление поляризации, и появлялся ложный сигнал. Применение не защищенной стеклами поляроидной пленки на основе поливинилового спирта устранило влияние температуры на эффективную ориентацию поляризатора.

При непрерывном, в течение нескольких дней, контроле «нуля» установки (с выставленной кристаллической пластинкой и без нее) выяснилось, что нестабильность юстировки электрооптического модулятора иногда все же является источником ложного сигнала. Поэтому желательно перед установкой очередной пластинки проверить сигнал на дисплее и откорректировать «нуль» юстировкой наклона модулятора.