Предикторы механических осложнений интрамедуллярного остеосинтеза нестабильных вертельных переломов у пациентов старческого возраста

Автор: Солодкий В.П., Новиков С.В., Карчебный Н.Н., Ананьин Д.А., Панин М.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 3 (49), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Применение цефаломедуллярных штифтов в лечение «нестабильных» вертельных переломов признано золотым стандартом. Наиболее распространенным механическим осложнением при его применении является cut-out, представляющий собой варусный коллапс перелома с прорезыванием головки бедра шеечным имплантом. Роль различных переменных в прогнозировании риска этого осложнения до конца не изучена, а данные противоречивы. Целью настоящего исследования явилось изучение возможных предикторов cut-out при интрамедуллярном остеосинтезе нестабильных вертельных переломов проксимального отдела бедра у пациентов старше 75 лет.Материалы и методы. В ретроспективном исследовании приняло участие 183 пациента, прооперированных в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года. Выполнен анализ частоты cut-out в зависимости от нескольких переменных: пол, степень выраженности остеопороза, типа шеечного импланта, качества репозиции и некоторых рентгенологических параметров пространственного расположения шеечного импланта в головке бедренной кости (tip-apex distance (TAD), положение в зонах системы Cleveland (в модификации Caruso) и Parker’s ratio index (PRI)).Результаты. Частота механических осложнений составила 6,01%. Значимыми переменными стали TAD (p=0,017), качество репозиции перелома (p=0,02) и мужской пол (p=0,027). Факторами, не показавшими статистическую значимость, стали возраст (p=0,44), значение PRI (p=0,29), положение винта в модифицированной системе Cleveland (p=0,772), степень выраженности остеопороза (p=0,812) и тип шеечного фиксатора (p=0,608). Выводы. В результате исследования мы получили три значимых предиктора cut-out, ими стали: TAD, качество репозиции и мужской пол. В связи с чем, с целью минимизации механических осложнений, следует уделять должное внимание достижению репозиции и корректному позиционированию шеечного импланта.

Старческий возраст, переломы проксимального отдела бедра, остеосинтез цефаломедулярным штифтом, последствия переломов, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/142237440

IDR: 142237440 | УДК: 616-001.514 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-3-62-69

Текст научной статьи Предикторы механических осложнений интрамедуллярного остеосинтеза нестабильных вертельных переломов у пациентов старческого возраста

Демографическое старение населения приводит к росту числа переломов на фоне хрупкости кости, в том числе к увеличению переломов проксимального отдела бедренной кости [1, 2]. Переломы проксимального отдела бедра по-прежнему остаются одной из наиболее значимых проблем в травматологии всего мира [3]. По данным О.М. Лесняк с соавт. в России каждые 5 минут происходят падения, приводящие к таким переломам [4]. Подавляющее большинство пациентов, получивших перелом проксимального отдела бедренной кости, относятся к старческой возрастной группе по классификации ВОЗ (старше 75 лет) [5]. В последнее время в структуре переломов проксимального отдела бедра отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости вертельных переломов. По данным литературных источников несколько десятков лет назад переломы шейки бедра и переломы вертельной области соотносились как 1 к 1, в настоящее время вертельные переломы стали встречаться гораздо чаще, так на 2 перелома шейки бедра приходиться 3 перелома вертельной области [6]. Стоит отметить, что вертельный перелом бедра описывается как один из самых драматичных, так как он сопровождается крайне высокой летальностью (от 12% до 50% в течение первого года после травмы), инвалидизацией и значительными затратами системы здравоохранения [1, 2, 7].

С целью предупреждения гипостатических осложнений, фиксация перелома должна позволять раннюю активизацию пациента с полной нагрузкой на поврежденную конечность [8]. Учитывая эти требования, погружной остеосинтез, его экстрамедуллярный или интрамедуллярный вариант, является методом выбора при вертельных переломах. В случае «стабильных» переломов, к которым относят переломы типа 31А1 по классификации AO/ОТА, предпочтение отдается динамическому бедренному винту (DHS). К его преимуществам перед цефаломедуллярным фиксатором относят меньшую хирургическую агрессию, сокращение длительности операции и экономическую эффективность при сопоставимых результатах применения. При этом в лечении «нестабильных» вертельных переломов (31A2, 31A3 по AO/ОТА), которые наиболее часто встречаются в старческом возрасте, золотым стандартом признано применение цефаломедуллярных штифтов [9]. По данным ряда авторов основным механическим осложнением погружного остеосинтеза является cut-out (от 1,4 % до 19 %), который представляет собой варусный коллапс перелома с прорезыванием головки шеечным винтом или спиральным лезвием [10, 11].

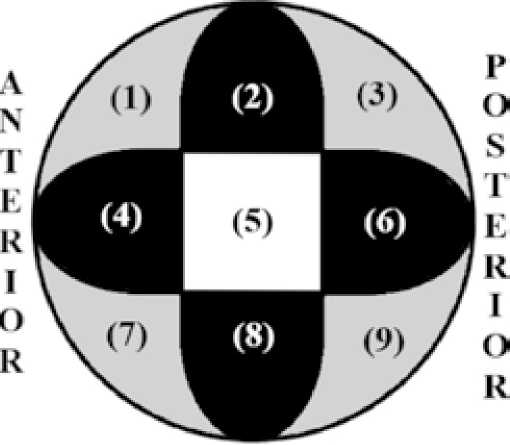

Различные исследования демонстрируют, что риск cut-out после остеосинтеза увеличивается несколькими переменными, такими как тип перелома, остеопороз, качество репозиции, пространственное положение кончика шеечного импланта в головке бедренной кости и др. [2,12,13,14]. Тип перелома является важным фактором риска механических неудач остеосинтеза. В литературе описана повышенная частота механических осложнений, связанная со сложными, нестабильными чрезвертельными переломами. При этом стабильные переломы (31А1 по AO/ОТА) сопровождались низким уровнем осложнений [10]. Большое значение в прогнозировании cut-out придается положению шеечного импланта в головке бедренной кости. В 1959 году Cleveland с соавт., изучая риск механических осложнений, внедрили систему разделяющую головку бедренной кости на 9 зон, определив при этом влияние расположения винта на прогнозирование cut-out [15]. Caruso с соавт. модифицировали эту систему, сократив ее до трех, центральной и двух периферических («+» и «х») [16] (Рис 1).

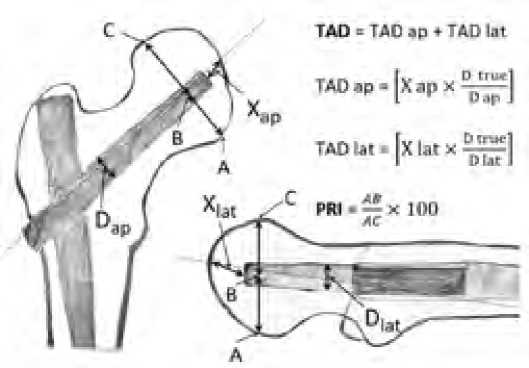

Baumgaertner с соавт . были первыми, кто установил, что tipapex distance (TAD), то есть суммарное расстояние от кончика винта до верхушки головки бедра, является одним и з основных предикторов cut-out. Авторы пришли к выводам, что риск cutout резко увеличивается при TAD более 25 мм, а оптимальное положение винта — это центр головки в прямой и аксиальной проекциях [17]. Parker с соавт. также сообщал о зависимости cut-out от пространственного расположения винта в головке, на основании чего рассчитывается, так называемый Parker’s ratio index (PRI) [13] (Рис 2).

SITERIOR

INFERIOR

Рисунок 1. Модифицированная система Cleveland. Девять областей сокращены до трех, центральной (5 область, выделенная белым цветом), периферической «+» (2,4,6,8 области, выделенные черным цветом) и периферической «x» (1,3,7,9 области, выделенные серым цветом)

Рисунок 2. Tip-apex distance (TAD): сумма расстояний (мм) от кончика винта до вершины головки бедра в двух проекциях. X ap, X lat, D ap и D lat – являются величинами измеряемыми на рентгенограмме. D true равен известному диаметру шеечного импланта. Parker’s ratio index (PRI).: соотношение AB /

AC × 100 в каждой проекции. АС: экваториальный диаметр головки бедра (А: нижний/задний полюс; С: верхний/ передний полюс); В: точка пересечения оси винта с отрезком АС. PRI 0-33 соответствует нижнему/заднему положению винта, 34-66 – центральному, 67-100 – верхнему/переднему положению

Ряд авторов в качестве возможных причин cut-out, даже в условиях «идеально» выполненного остеосинтеза, выделяют вторичные причины, такие как аваскулярный некроз головки бедренной кости, инфекционные осложнения после остеосинтеза и ревизионные операции [18].

Проблема механических осложнений остается многофакторной, ее связывают с возрастом, полом, остеопорозом, типом перелома, качеством репозиции и некорректным положением шеечного импланта. Надежность вышеуказанных показателей до конца не изучена, часть данных противоречивы и ставится некоторыми авторами под сомнение [19,20,21,22].

Целью данного исследования явилось изучение возможных предикторов cut-out при интрамедуллярном остеосинтезе нестабильных вертельных переломов проксимального отдела бедра у пациентов старше 75 лет.

Материалы и методы

Ретроспективное исследование проводилось на базе ГБУЗ ГКБ №17 департамента здравоохранения г. Москвы в период с августа 2017 по декабрь 2019 года. За этот период было прооперировано 629 пациентов с переломом проксимального отдела бедра. Переломы были разделены на внутрикапсульные (n=239) и внекапсулярные (n=390). Внекапсулярные переломы, в свою очередь, были разделены на стабильные (31A1) (n=121) и нестабильные (31A2, 31A3) (n=269). Оценка характера переломов была проведена согласно классификации AO/OTA 2018 года, без разделения на подгруппы [23].

Из исследования были исключены пациенты cut-out у которых произошел в результате вторичных причин, связанных с костной патологией (кроме остеопороза), таких как аваску-лярный некроз головки бедренной кости, метастазирование и инфекционные осложнения после остеосинтеза. Так же из исследования исключены пациенты после ревизионных операций; пациенты недоступные для наблюдения и выполнения рентгенограмм через 3 месяцев после операции; умершие в течение трех месяцев после операции, не имевшие при этом признаков механических осложнений остеосинтеза. В итоге, в исследование приняло участие 183 пациента старше 75 лет, прооперированных по поводу «нестабильного» (31A2, 31A3) чрезвертельного перелома бедра, полученного в результате т.н. «низкоэнергетической травмы» (Рис 3).

Все пациенты, принимавшие участие в исследование, дали информированное письменное согласие. Одобрение на проведение клинического исследования получено Этическим комитетом при ГБУЗ ГКБ №17 г. Москвы.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение выполнялось в положение на спине, на ортопедическом столе. Репозиция производилась закрытым способом под контролем С-дуги. Применялись импланты: Стержень вертельный (Гамма), тип шеечного импланта - винт, длина 240 мм, 130°, (ООО «ДИСИ», Россия) и Proximal Femoral Nail Anti-rotation (PFNA), тип шеечного импланта – спиральное лезвие, длина 240 мм, 130° (Double

Medical Technology Inc., Китай). Всем пациентам с раннего послеоперационного периода разрешалась ходьба при помощи дополнительной опоры без ограничения нагрузки на оперированную конечность.

Рисунок 3. Блок-схема отбора пациентов для исследования

Радиологический анализ

После оперативного вмешательства были выполнены рентгенограммы в стандартных прямой и боковой проекциях. Положение шеечного импланта (винта или спирального лезвия) оценивалось по трем параметрам: TAD, PRI и положение винта в зонах Cleveland (в модификации Caruso с соавт.). Оценка степени выраженности остеопороза производилась при помощи Singh index [14]. Качество послеоперационной репозиции оценивалась по трем категориям «хорошая», «удовлетворительная» и «плохая» предложенным Baumgaertner [16]. Для классификации использовалось два критерия: угловые смещения (1), (включающее 2 параметра анатомичное или вальгусное восстановление шеечно-диафизароного угла (ШДУ) в прямой проекции и угловое смещение <20° в боковой проекции), и смещение ≤4 мм любого из фрагментов (2) за исключением малого вертела. Хорошая репозиция считалась при выполнении двух критериев, удовлетворительная одного. При отсутствии обоих критериев репозиция расценивалась как плохая. Контрольные клинические и рентгенологические исследования проводились через 6 и 12 недель после операции.

Статистический анализ

Статистический анализ полученных результатов проводился при помощи Microsoft Excel (Пакет Office 365) и статистических библиотек SciPy 0.13.3 и NumPy 1.8.2 для Python 3.4 (Python Software Foundation, Delware, USA). Для каждой из непрерывных величин приведены: среднее (M) и стандартное отклонение (SD) или медиана (Мед) и верхняя (25%) и нижняя квартили (75%) в зависимости от типа распределения. Гипотеза о нормальном распределении проверялись с использованием критерия Шапиро-Вилка. Достоверность отличий между двумя группами проверялась с помощью t-критерия Стьюдента, и непараметрического критерия U-критерий Манна-Уитни. Оценка качественных данных между группами осуществлялся с помощью χ2-квадрата Пирсона и расчетом p-уровня значимости. Статистически значимыми считали различия при значениях р<0,05.

Результаты

Среди 183 пациентов с нестабильным чрезвертельным переломом у 11 произошел cut-out что составляет 6,01%, и соответствует литературным данным [22,24,25]. Среднее значение TAD для 172 пациентов без cut-out составило 23,68 мм, по сравнению с 32,68 мм в 11 случаях с cut-out (T-тест: p= 0,017) (Рис 4). Среднее значение PRI в группе без механических осложнений составило 45,73 по сравнению с 50,73 в прямой проекции (T-тест: p= 0,29) и 49,7 и 48,91 в боковой проекции соответственно (T-тест: p= 0,86). Чаще всего варусный коллапс перелома происходил, когда шеечный имплант находился в периферической зоне «х» модифицированной системы Clevelend (9,52%), однако этот результат не показал статистической значимости (T-тест: p= 0,772). Доля пациентов мужского пола, у которых произошел cut-out, была выше по сравнению с пациентами женского пола 13,89 и 4,08% соответственно (Тест Xи-квадрат: p= 0,027). Репозиция перелома оценивалась как хорошая в 44,81% случаев (82 из 183), удовлетворительная в 40,98% (75 из 183) и плохая в 14,21% (26 из 183). При этом показатель cut-out составил 1,22% в случае с хорошей репозицией, 8% с удовлетворительной и 15,38% когда репозиция была плохой (Тест Xи-квадрат: p= 0,02). Статистический анализ не показал существенных различий в группах с cut-out и без него в зависимости от возраста (Тест Шапиро-Уилка: p= 0,44), степени выраженности остеопороза (Тест Xи-квадрат: p= 0,812) и типа шеечного фиксатора (Тест Xи-квадрат: p= 0,608) (Табл. 1).

Таблица 1

Анализ влияния факторов на риск cut-out

|

Факторы |

Все |

Без Cut-out (n=172 (%)) |

Cut-out (n=11(%)) |

p-значение |

|

Пол |

0,027 |

|||

|

Мужской |

36 |

31 (86,11) |

5 (13,89) |

|

|

Женский |

147 |

141 (95,92) |

6 (4,08) |

|

|

Возраст |

83,58 |

83,66 |

82,36 |

0,44 |

|

Singh index |

0,812 |

|||

|

1 |

45 |

43 (95,56) |

2 (4,44) |

|

|

2 |

40 |

36 (90,00) |

4 (10) |

|

|

3 |

54 |

51 (94,44) |

3 (5,56) |

|

|

4 |

42 |

40 (95,24) |

2 (4,76) |

|

|

5 |

2 |

2 (100) |

0 |

|

|

Тип шеечного фикстора |

0,608 |

|||

|

Шеечный винт |

129 |

122 (94,57) |

7 (5,43) |

|

|

Спиральное лезвие |

54 |

50 (92,59) |

4 (7,41) |

|

|

TAD (мм) |

24,2 |

23,68 |

32,68 |

0,017 |

|

PRI (в прямой проекции) |

46,03 |

45,73 |

50,73 |

0,29 |

|

Положение винта в прямой проекции |

||||

|

Верхнее |

25 |

23 (92) |

2 (8) |

|

|

Центральное |

117 |

110 (94,2) |

7 (5,98) |

|

|

Нижнее |

41 |

39 (95,12) |

2 (4,88) |

|

|

PRI (в боковой проекции) |

49,66 |

49,7 |

48,91 |

0,86 |

|

Положение винта в боковой проекции |

||||

|

Переднее |

22 |

21 (95,45) |

1 (4,55) |

|

|

Центральное |

135 |

127 (94,07) |

8 (5,93) |

|

|

Заднее |

26 |

24 (92,31) |

2 (7,69) |

|

|

Модифицированная система Cleveland |

0,772 |

|||

|

Центральная область |

89 |

84 (94,38) |

5 (5,62) |

|

|

Периферическая область + |

73 |

69 (94,52) |

4 (5,48) |

|

|

Периферическая область x |

21 |

19 (90,48) |

2 (9,52) |

|

|

Качество репозиции |

0,02 |

|||

|

Хорошая |

82 |

81 (98,78) |

1 (1,22) |

|

|

Удовлетворительная |

75 |

69 (92,00) |

6 (8,00) |

|

|

Плохая |

26 |

22 (84,62) |

4 (15,38) |

TAD: Tip-apex distance; PRI: Parker’s ratio index; Значимые P-значения выделены жирным шрифтом

Обсуждение

Cut-out считается механическим осложнением, которого больше всего опасается хирург, выполняя остеосинтез вертельного перелома у пожилого пациента. В случае этого осложнения пациенту необходима повторная операция, которая технически сложнее, а также несет много рисков в особенности для пожилых, зачастую коморбидных пациентов. В связи с этим, знание предикторов развития этого осложнения является важным и должно способствовать снижению частоты cut-out.

Среди множества факторов, увеличивающих риск механических осложнений, авторы часто выделяют TAD, положение шеечного импланта и качество репозиции. Однако некоторые исследования утверждают, что TAD является наиболее сильным предиктором cut-out [2,16,17].

Наше исследование подтвердило значимую связь между TAD и риском миграции шеечного импланта. В группе пациентов с cut-out значение Т AD было выше, чем в группе без механических осложнений, 32,68 мм и 23,68 мм соответственно ( p= 0,017). Некоторые авторы ставят под сомнение пороговое значение TAD<25 мм, обычно рассматриваемое в литературе. Так Caruso с соавт. в исследовании 2022 года сообщили, что риск cut-out для шеечного винта увеличивается при TAD более 34,8 мм [25]. Baumgaertner с соавт . рассчитывали значение TAD для шеечного винта, и учитывая тот факт, что спиральное лезвие имеет несколько иную конструкцию, авторы исследуют этот параметр для него отдельно. Nikoloski с соавт . c сообщают что правило TAD<25 мм не должно применятся для PFNA и рекомендуют избегать TAD <20 мм из-за риска медиальной (аксиальной) миграции лезвия и избегать TAD>30 мм, чтобы избежать cut-out. [26]

В нашем исследовании применялось два типа цефаломе-дуллярных конструкций: с шеечным винтом и со спиральным лезвием. Цефаломедуллярный штифт с шеечным винтом применялся чаще, в 70,5% случаев, тогда как металлофиксатор со спиральным лезвием в 29,5% (129/54). В результате анализа полученных данных тип шеечного импланта не оказал влияние на риск cut-out (p= 0,608). Наши данные согласуются с результатами метаанализа Mitchell Ng с соавт., в котором сообщается, что не выявлено разницы в рисках cut-out для шеечного винта ( n=745) или для спирального лезвия (n = 371) (OR: 1,03; 95% ДИ: 0,25-4,23) [27]

Исследуя показатель пространственного положения винта, такой как Parker’s ratio index (PRI) в прямой (p= 0,29) и боковой (p= 0,86) проекциях, мы не обнаружили его влияния на cutout. Так же не было выявлено зависимости риска cut-out от расположения винта в модифицированной системе Cleveland (p= 0,772). Наши результаты не подтвердили выводы других авторов. В своем исследовании 1992 года Parker отнес заднее положении винта к значимым предикторам cut-out [14]. Baumgaertner с соавт. в 1995 году так же сообщал, что риск cut-out увеличивается при расположении кончика шеечного импланта в передне-центральной и задне-ниж-неи частях головки [17]. Caruso с соавт. применив в 2017 году модифицированную систему Cleveland сообщили о том, что в случае расположения винта в переферической зоне «х», риск cut-out увеличивается в 5 раз, а в 2022 году продемонстрировал статистически значимую корреляцию расположение винта в центральной зоне (5) со снижением риска cut-out (p< 0.002) [16, 25]. Andruszkow с соавт. в своем исследовании рекомендует избегать переднего расположения винта (PRI<40) в боковой проекции из-за значительного увеличения частоты механических осложнений [24]. Многие сходятся во мнении, что центральное расположение шеечного импланта в боковой проекции является самым безопасным. Однако Karapınar с соавт. в исследовании 2021 года пришли к выводу, что нижне-заднее расположение спирального клинка так же безопасно как центрально-центральное и нижне-центральное [28]. Что касается прямой проекции исследователи пришли к консенсусу, что расположение шеечного импланта в верхней части головки увеличивает риск миграции металлофиксатора. Однако, мнения в отношении того какое положение, центральное или нижнее лучше, расходятся [22]. Тут стоит обратить внимание на то, что более нижнее положение шеечного импланта одновременно отдаляет его от центра головки и там самым увеличивает TAD. В биомеханическом исследовании Kane с соавт, установили, что нижне-центральное положение с TAD более 25 мм, обеспечивает равную, если не превосходящую стабильность по сравнению с центрально-центральном расположении винта с TAD менее 25 мм [29].

Считается, что низкое качество кости увеличивает риск несостоятельности остеосинтеза. В нашем исследовании мы не обнаружили существенной взаимосвязи между остеопорозом, оцениваемым при помощи Singh index, и риском cut-out. Наши данные противоречат выводам Lobo-Escolar с соавт., но согласуются с результатами Kashigar с соавт. [2, 22]. К этим выводам следует относится осторожно, в связи с данными Klatte с соавт., который сообщил о низкой корреляцией между Singh index и остеопорозом [30].

В нашем исследовании только у одного пациента с хорошей репозицией произошло механическое осложнение, тогда как в 15,38% случаев с плохой репозицией произошел cut-out. Многие авторы сообщают о тесной связи неудовлетворительной репозиции и высоким риском cut-out, при этом, обращая особое внимание на анатомическое или вальгусное восстановление шеечно-диафизарного угла [21, 22, 27]. Так Andruszkow с соавт. сообщают, что «вальгусная» репозиция шеечно-диафиарного угла в 5-10° была связана с тенденцией к снижению частоты cut-out [24].

Основным ограничением нашего исследования был его ретроспективный характер, а также качество послеоперационных рентгенограмм, так как они выполнялись с разной степенью внутренней ротации.

Выводы

В результате нашего исследования было выявлено три основных предиктора cut-out при интрамедуллярном остеосинтезе нестабильных вертельных переломов проксимального отдела бедра у пациентов старше 75 лет: TAD, качество репозиции и мужской пол. TAD и качество репозиции являются факторами, которые хирург может контролировать во время операции. При этом особое внимание стоит уделять репозиции перелома, так как она напрямую связана с позиционированием шеечного импланта. При этом тип шеечного импланта, остеопороз, пространственное положение винта в головке бедренной кости не показали достоверную значимость для прогнозирования cut-out.

Список литературы Предикторы механических осложнений интрамедуллярного остеосинтеза нестабильных вертельных переломов у пациентов старческого возраста

- Hartholt KA, van Beeck EF, Polinder S, van der Velde N, van Lieshout EM, Panneman MJ, van der Cammen TJ, Patka P. Societal consequences of falls in the older population: injuries, healthcare costs, and longterm reduced quality of life. J Trauma. 2011 Sep;71(3):748-53. doi: 10.1097/TA.0b013e3181f6f5e5.

- Lobo-Escolar A, Joven E, Iglesias D, Herrera A. Predictive factors for cutting-out in femoral intramedullary nailing. Injury. 2010 Dec;41(12):1312-6. doi: 10.1016/j.injury.2010.08.009. Epub 2010 Sep 15.

- Ahn J, Bernstein J. Fractures in brief: intertrochanteric hip fractures. Clin Orthop Relat Res. 2010 May;468(5):1450-2. doi: 10.1007/s11999-010-1263-2.

- Лесняк О.М., Баранова И.А., Белова К.Ю., Гладкова Е.Н., Евстигнеева Л.П., Ершова О.Б., Каронова Т.Л., Кочиш А.Ю.,Никитинская О.А., Скрипникова И.А., Торопцова Н.В., Арамисова Р.М. Остеопороз в Российской Федерации: эпидемиология, медико-социальные и экономические аспекты проблемы (обзор литературы). Травматология и ортопедия России. 2018;24(1):155-168. DOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-1-155-168. [Lesnyak O.M., Baranova I.A., Belova K.Y., et al. Osteoporosis in Russian federation: epidemiology, socio-medical and economical aspects (review) // Traumatology and Orthopedics of Russia. - 2018. - Vol. 24. - N. 1. - P. 155-168. doi: 10.21823/2311-2905-2018-24-1-155-168]

- Zuckerman JD. Hip fracture. N Engl J Med. 1996 Jun 6;334(23):1519-25. doi: 10.1056/NEJM199606063342307.

- Skála-Rosenbaum J, Bartoníček J, Ríha D, Waldauf P, Džupa V. Single-centre study of hip fractures in Prague, Czech Republic, 1997-2007. Int Orthop. 2011 Apr;35(4):587-93. doi: 10.1007/s00264-010-0984-x. Epub 2010 Mar 9..

- Hannan EL, Magaziner J, Wang JJ, Eastwood EA, Silberzweig SB, Gilbert M, Morrison RS, McLaughlin MA, Orosz GM, Siu AL. Mortality and locomotion 6 months after hospitalization for hip fracture: risk factors and risk-adjusted hospital outcomes. JAMA. 2001 Jun 6;285(21):2736-42. doi: 10.1001/jama.285.21.2736.

- Pajarinen J, Lindahl J, Savolainen V, Michelsson O, Hirvensalo E. Femoral shaft medialisation and neck-shaft angle in unstable pertrochanteric femoral fractures. Int Orthop. 2004 Dec;28(6):347-53. doi: 10.1007/s00264-004-0590-x. Epub 2004 Sep 10.

- Yeganeh A, Taghavi R, Moghtadaei M. Comparing the Intramedullary Nailing Method Versus Dynamic Hip Screw in Treatment of Unstable Intertrochanteric Fractures. Med Arch. 2016 Feb;70(1):53-6. doi: 10.5455/medarh.2016.70.53-56. Epub 2016 Jan 31.

- Bojan AJ, Beimel C, Speitling A, Taglang G, Ekholm C, Jönsson A. 3066 consecutive Gamma Nails. 12 years experience at a single centre. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jun 26;11:133. doi: 10.1186/1471-2474-11-133.

- Utrilla AL, Reig JS, Muñoz FM, Tufanisco CB. Trochanteric gamma nail and compression hip screw for trochanteric fractures: a randomized, prospective, comparative study in 210 elderly patients with a new design of the gamma nail. J Orthop Trauma. 2005 Apr;19(4):229-33. doi: 10.1097/01.bot.0000151819.95075.ad.

- Gundle R, Gargan MF, Simpson AH. How to minimize failures of fixation of unstable intertrochanteric fractures. Injury. 1995 Nov;26(9):611-4. doi: 10.1016/0020-1383(95)00125-s.

- Parker MJ. Cutting-out of the dynamic hip screw related to its position. J Bone Joint Surg Br. 1992 Jul;74(4):625. doi: 10.1302/0301-620X.74B4.1624529.

- Singh M, Nagrath AR, Maini PS. Changes in trabecular pattern of the upper end of the femur as an index of osteoporosis. J Bone Joint Surg Am. 1970 Apr;52(3):457-67.

- Cleveland M, Bosworth DM, Thompson FR, Wilson HJ Jr, Ishizuka T. A ten-year analysis of intertrochanteric fractures of the femur. J Bone Joint Surg Am. 1959 Dec;41-A:1399-408.

- Caruso G, Bonomo M, Valpiani G, Salvatori G, Gildone A, Lorusso V, Massari L. A six-year retrospective analysis of cut-out risk predictors in cephalomedullary nailing for pertrochanteric fractures: Can the tip-apex distance (TAD) still be considered the best parameter? Bone Joint Res. 2017 Aug;6(8):481-488. doi: 10.1302/2046-3758.68.BJR-2016-0299.R1.

- Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM, Keggi JM. The value of the tip-apex distance in predicting failure of fixation of peritrochanteric fractures of the hip. J Bone Joint Surg Am. 1995 Jul;77(7):1058-64. doi: 10.2106/00004623-199507000-00012.

- Bojan AJ, Beimel C, Taglang G, Collin D, Ekholm C, Jönsson A. Critical factors in cut-out complication after Gamma Nail treatment of proximal femoral fractures. BMC Musculoskelet Disord. 2013 Jan 2;14:1. doi: 10.1186/1471-2474-14-1.

- Goffin JM, Pankaj P, Simpson AH. The importance of lag screw position for the stabilization of trochanteric fractures with a sliding hip screw: a subject-specific finite element study. J Orthop Res. 2013 Apr;31(4):596-600. doi: 10.1002/jor.22266. Epub 2012 Nov 8.

- Mingo-Robinet J, Torres-Torres M, Martínez-Cervell C, Alonso Del Olmo JA, Rivas Laso JA, Aguado-Hernández H, Burón-Alvarez I. Comparative study of the second and third generation of gamma nail for trochanteric fractures: review of 218 cases. J Orthop Trauma. 2015 Mar;29(3):e85-90. doi: 10.1097/BOT.0000000000000190.

- Pervez H, Parker MJ, Vowler S. Prediction of fixation failure after sliding hip screw fixation. Injury. 2004 Oct;35(10):994-8. doi: 10.1016/j.injury.2003.10.028.

- Kashigar A, Vincent A, Gunton MJ, Backstein D, Safir O, Kuzyk PR. Predictors of failure for cephalomedullary nailing of proximal femoral fractures. Bone Joint J. 2014 Aug;96-B(8):1029-34. doi: 10.1302/0301-620X.96B8.33644.

- Meinberg EG, Agel J, Roberts CS, Karam MD, Kellam JF. Fracture and Dislocation Classification Compendium-2018. J Orthop Trauma. 2018 Jan;32 Suppl 1:S1-S170. doi: 10.1097/BOT.0000000000001063.

- Andruszkow H, Frink M, Frömke C, Matityahu A, Zeckey C, Mommsen P, Suntardjo S, Krettek C, Hildebrand F. Tip apex distance, hip screw placement, and neck shaft angle as potential risk factors for cut-out failure of hip screws after surgical treatment of intertrochanteric fractures. Int Orthop. 2012 Nov;36(11):2347-54. doi: 10.1007/s00264-012-1636-0. Epub 2012 Aug 12. PMID: 23011721;

- Caruso G, Corradi N, Caldaria A, Bottin D, Lo Re D, Lorusso V, Morotti C, Valpiani G, Massari L. New tip-apex distance and calcar-referenced tip-apex distance cut-offs may be the best predictors for cut-out risk after intramedullary fixation of proximal femur fractures. Sci Rep. 2022 Jan 10;12(1):357. doi: 10.1038/s41598-021-04252-1.

- Nikoloski AN, Osbrough AL, Yates PJ. Should the tip-apex distance (TAD) rule be modified for the proximal femoral nail antirotation (PFNA)? A retrospective study. J Orthop Surg Res. 2013 Oct 17;8:35. doi: 10.1186/1749-799X-8-35.

- Ng M, Shah NS, Golub I, Ciminero M, Zhai K, Kang KK, Emara AK, Piuzzi NS. No difference between lag screw and helical blade for cephalomedullary nail cut-out a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021 Oct 19. doi: 10.1007/s00590-021-03124-8. Epub ahead of print.

- Karapınar L, Turgut A, Kumbaracı M, Koca A. Evaluation of the quadrants of femoral neck-head in the cephalomedullary fixation of intertrochanteric fractures with a helical blade: Is inferior posterior quadrant also safe? A clinical study. Jt Dis Relat Surg. 2021;32(1):93-100. doi: 10.5606/ehc.2021.78098. Epub 2021 Jan 6.

- Kane P, Vopat B, Heard W, Thakur N, Paller D, Koruprolu S, Born C. Is tip apex distance as important as we think? A biomechanical study examining optimal lag screw placement. Clin Orthop Relat Res. 2014 Aug;472(8):2492-8. doi: 10.1007/s11999-014-3594-x. Epub 2014 Apr 24. Erratum in: Clin Orthop Relat Res. 2014 Aug;472(8):2499.

- Klatte TO, Vettorazzi E, Beckmann J, Pueschel K, Amling M, Gebauer M. The Singh Index does not correlate with bone mineral density (BMD) measured with dual energy X-ray absorptiometry (DXA) or peripheral quantitative computed tomography (pQCT). Arch Orthop Trauma Surg. 2015 May;135(5):645-50. doi: 10.1007/s00402-015-2187-9. Epub 2015 Mar 5.