Предикторы развития нарушений состояния сердечно-сосудистой системы студентов на начальном этапе адаптации к социально-экологическим условиям

Автор: Говорухина А.А., Новоселова А.А., Ибрагимова Э.Э., Осин М.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Напряженность функционирования сердечно-сосудистой системы является интегральным показателем адаптированности организма к различным факторам (в т.ч. к условиям проживания и обучения). Цель работы - выявление предикторов развития нарушений сердечно-сосудистой системы студентов на начальном этапе адаптации к условиям проживания и обучения. Материалы и методы. Обследовано 99 студенток 1-го курса, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях (в г. Сургуте, ХМАО-Югра (n=48) и г. Симферополе, Республика Крым (n=51)). Исследование в контрастных регионах проводилось параллельно. Методом ангиосканирования оценены показатели, характеризующие состояние сосудистого русла. Анализ регуляции ритма сердца основан на методе кардиоинтервалографии. Результаты. Установлено, что значения индекса аугментации, приведенного к частоте пульса 75 уд./мин, индекса отражения и частоты пульса были достоверно выше в группе студенток, проживающих в Республике Крым, что свидетельствует о повышенной жесткости артериальной стенки. Выводы. Исследование позволило определить наличие предикторов развития нарушений сердечнососудистой системы студентов. Для девушек-студенток, проживающих в Республике Крым, к ним можно отнести высокую жесткость стенок крупных сосудов, высокий тонус мелких артерий и величину адаптационного потенциала, соответствующую состоянию напряжения механизмов адаптации. В свою очередь для девушек-студенток, проживающих в ХМАО-Югре, таким предиктором является высокая жесткость мелких артерий.

Сердечно-сосудистая система, адаптация, состояние сосудистого русла, вегетативная регуляция ритма сердца, функциональное состояние организма

Короткий адрес: https://sciup.org/14117600

IDR: 14117600 | УДК: 616.1-092.12(470+571) | DOI: 10.34014/2227-1848-2020-4-87-97

Текст научной статьи Предикторы развития нарушений состояния сердечно-сосудистой системы студентов на начальном этапе адаптации к социально-экологическим условиям

Введение. Существует мнение, что оценка состояния сосудов, в частности определение их жесткости, является интегральным фактором, определяющим сердечно-сосудистые риски [1]. Повреждение артериальной стенки преимущественно связано со старением и повышенным артериальным давлением (АД). Эти изменения могут быть выявлены при неинвазивном измерении артериальной жесткости, центрального артериального давления и отраженной пульсовой волны [2]. Значительное количество работ, посвящен ных оценке состояния сосудов и эндотелия, выполнено на лицах пожилого возраста либо на тех, у кого уже диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) [3-5]. Определение дисфункции эндотелия у лиц молодого возраста может свидетельствовать о возможности развития у них в более старшем возрасте таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт и т.д. [3, 6]. В связи с этим особого внимания заслуживает состояние сердечно- сосудистой системы и регуляторных систем студентов-первокурсников [7], вынужденных адаптироваться к новым условиям проживания и обучения. Выбрав для изучения состояния сосудов и вегетативной регуляции две группы студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях, мы предполагали, что результаты смогут отразить неблагоприятное влияние среды, а именно что значения параметров, характеризующих состояние сосудистого русла и регуляторных механизмов организма студенток, проживающих на той территории, где воздействие будет наиболее экстремальным (ХМАО), будут значительно уступать аналогичным у студенток, проживающих в Крыму.

Цель исследования. Выявление предикторов развития нарушений сердечно-сосудистой системы студентов на начальном этапе адаптации к условиям проживания и обучения.

Материалы и методы. Выполнено исследование состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной регуляции организма студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях. В исследовании приняли участие девушки-студентки, обучающиеся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Сургутский государственный педагогический университет, СурГПУ, n=48) и в Республике Крым (Крымский инженерно-педагогический университет, КИПУ, n=51). Средний возраст студенток составил 18,50±0,33 года. Исследование в разных регионах проводилось параллельно. Студентки, обучающиеся и проживающие в ХМАО-Югре, были мигрантами 1–2-го поколений, не являлись представителями коренных народностей Югры. Все студентки на момент проведения исследования были здоровы, от них было получено информированное согласие. В исследование были включены только те девушки, которые находилась в фолликулиновой фазе менструального цикла.

Артериальное давление регистрировали по стандартной методике при помощи автоматического измерителя АД (тонометра) фирмы Omron. Об уровне адаптации судили по вели- чине адаптационного потенциала (АП). Величина АП менее 2,1 свидетельствовала об удовлетворительной адаптации, от 2,11 до 3,20 – о напряжении механизмов адаптации, от 3,21 до 4,30 – о неудовлетворительной адаптации. Адаптационный потенциал рассчитывали по формуле Р.М. Баевского [8].

Значения показателей, характеризующих состояние сосудистого русла, определяли при помощи диагностического аппарата «АнгиоСкан – 01П». Сравнение состояния сосудов девушек, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях, проводили с использованием индекса Alp75, чтобы нивелировать влияние частоты пульса на показатели пульсового давления. Расчет возраста сосудистой системы «АнгиоСкан» производит на основе корреляционного поля зависимости возрастного индекса от возраста испытуемого [9]. По величине индекса стресса, регистрируемого аппаратом «АнгиоСкан», оценивали состояние центров, регулирующих сердечную деятельность (табл. 1).

Оценку вариабельности сердечного ритма производили с помощью аппаратно-программного комплекса «Поли-Спект-8» компании «Нейрософт». Статистическую обработку данных осуществляли с использованием программы Statistica 10.0, для оценки достоверности отличий использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 49,1 % обследованных студенток КИПУ и 35 % обследованных студенток СурГПУ находились в состоянии напряжения механизмов адаптации. Полученные результаты свидетельствуют, что у значительной части обследованных студенток выявлено напряжение компенсаторно-приспособительных систем организма [10–13], обнаружено преобладание гипокинетического типа кровообращения в обеих группах. Наиболее часто такой тип кровообращения встречался у студенток, проживающих в ХМАО-Югре (рис. 1). Он характеризуется большим динамическим диапазоном сердечно-сосудистой системы и наиболее экономичной деятельностью сердца, что может рассматриваться как результат адаптации к условиям Севера [14].

Таблица 1

Table 1

Значения индекса стресса и их соответствие функциональному состоянию организма [9]Values of stress index and their correlation with the functional state of the body [9]

|

Значение, у.е. Value, standard unit |

Характеристика состояния Characteristics |

|

<50 |

Возможна аритмия или артефакты, вызванные движением пациента Possible arrhythmia or artefacts caused by patient’s movement |

|

50–150 |

Нормальные значения Normal values |

|

150–500 |

Повышенный уровень стресса. Эмоциональный стресс, усталость Increased stress levels. Emotional stress, fatigue |

|

500–900 |

Высокий уровень стресса, который может быть связан с выраженным психоэмоциональным напряжением, длительными стрессовыми ситуациями, заболеваниями ССС High level of stress, which may be associated with severe psycho-emotional stress, prolonged stress, or cardio-vascular disorders |

|

>900 |

Очень высокий уровень стресса, который отражает выраженное снижение вариабельности пульсовых волн (служит одним из факторов развития хронических заболеваний) Very high level of stress, which reflects a pronounced decrease in the variability of pulse waves (it is one of the factors in the development of chronic diseases) |

-

■ Девушки КРЫМ ■ Девушки ХМАО

Students of the Republic of Crimea Students of KhMAO-Ugra

%

64,2

93,7

Эукинетический

Eukinetic

Гипокинетический

Hypokinetic

Рис. 1. Распределение студенток по типу кровообращения, %

Fig. 1. Distribution of female students according to circulation type, %

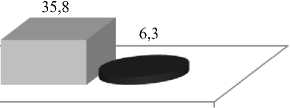

Распределение студенток по частоте пульса представлено на рис. 2. Установлены статистически значимые отличия по этому параметру между студентками двух обследованных групп (p≤0,001). Так, более 70 % студенток КИПУ, принимавших участие в исследовании, характеризовались частотой пульса

80 и более ударов в минуту, в свою очередь у большинства обследованных студенток СурГПУ (57 %) частота пульса была в диапазоне 60–80 уд./мин.

Показатели, характеризующие состояние сосудистого русла обследованных студенток, представлены в табл. 2.

■ Девушки КРЫМ

■ Девушки ХМАО

Рис. 2. Распределение студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях, по частоте пульса, %

Fig. 2. Distribution of female students living in contrasting climatic and ecological environments according to heart rate, %

Таблица 2

Table 2

Параметры сосудистого русла студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях (M±m)

Vascular parameters of female students living in contrasting climatic and ecological environments (M±m)

|

Показатель Parameters |

Студентки Республики Крым (n=51) Students of the Republic of Crimea (n=51) |

Студентки ХМАО-Югры (n=48) Students of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra (n=48) |

|

SI, м/с SI, m/s |

8,15±0,14 |

6,81±0,06 |

|

Alp75, % |

-4,36±3,51 |

-12,89±0,82 ** |

|

Alp, % |

-11,84±3,14 |

-14,98±2,56 |

|

AGI, у.е. AGI, standard unit |

-1,23±0,04 |

-0,88±0,02 |

|

Spa, мм рт. ст. Spa, mm Hg |

102,63±1,65 |

106,84±1,29 |

|

RI, % |

41,67±4,51 |

23,21±1,19*** |

Примечания: 1. SI – индекс жесткости; Alp75 – индекс аугментации, приведенный к частоте пульса 75 уд./мин; Alp – индекс аугментации; AGI – возрастной индекс; Spa – центральное систолическое давление; Ri – индекс отражения.

-

2. Достоверные различия между группами девушек, проживающих в Республике Крым и ХМАО-Югре, при: ** – p≤0,005; *** – p≤0,001.

-

2. Differences between female students living in the Republic of Crimea and Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra: ** – p≤0.005; *** – p≤0.001.

Обнаружено, что у обследованных студенток КИПУ значения индекса отражения, характеризующего тонус мелких мышечных артерий, достоверно превышали аналогичные показатели студенток СурГПУ. В норме этот

показатель не должен превышать 30 %, а его увеличение может свидетельствовать о начале развития артериальной гипертензии или быть предпосылкой развития хронической сердечной недостаточности.

Оценка артериальной жесткости может быть использована в качестве скрининга для выявления доклинического атеросклероза и определения групп высокого сердечно-сосудистого риска.

Значения индекса аугментации, приведенного к частоте пульса 75 уд./мин, были выше в группе студенток КИПУ. Это свидетельствует о том, что обследованные студентки КИПУ характеризуются высокими значениями жесткости сосудов, что может являться результатом сочетания ряда взаимосвязанных нарушений и приводить к серьезным отрицательным гемодинамическим последствиям.

При анализе типа пульсовой волны, отражающего особенности кровенаполнения артерий, было установлено, что более 30 % обследованных студенток СурГПУ и 13 % обследованных студенток КИПУ характеризовались неудовлетворительным состоянием артериальной стенки (типы волны А и В). Обычно такое состояние наблюдается у пожилых лиц, а также молодых людей при сочетании высокой жесткости крупных проводящих артерий с высоким тонусом мелких артерий.

Существующие возможности оценки сердечно-сосудистого риска, в основе которых лежат хронологический возраст индивидуума и классические факторы риска, имеют ряд

ограничений и часто приводят к недооценке риска в общей популяции, в особенности среди молодых лиц [15]. Сосудистый возраст представляет собой способ выражения риска сердечно-сосудистых осложнений. При наличии у пациента модифицируемых факторов риска он может быть выше хронологического [16]. Возраст сосудистой системы является интегральным показателем и позволяет получить общую оценку состояния сердечно-сосудистой системы. Кроме того, возраст сосудов характеризует состояние мелких артерий, которые обеспечивают оптимальную доставку крови к тканям органов.

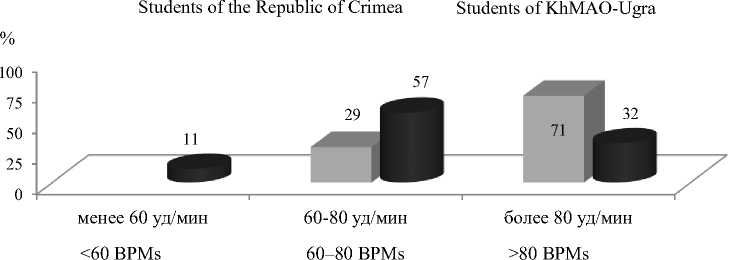

Установлено, что ни у одной из обследованных студенток, проживающих в ХМАО, возраст сосудов не соответствовал паспортному возрасту, при этом у 84 % девушек превышение паспортного возраста составляло 15 и более лет.

В свою очередь у 21 % обследованных студенток, проживающих в Республике Крым, установлено соответствие паспортного и сосудистого возрастов. Незначительное превышение возраста сосудов (от 1 года до 9 лет) выявлено у 50,9 % обследованных (рис. 3).

Значения уровня стресса у девушек-студенток, который отражает состояние центров, регулирующих сердечно-сосудистую систему, представлены на рис. 4.

Рис. 3. Частота встречаемости превышения возраста сосудов над паспортным возрастом у обследованных студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях, %

Note: 1. SI – stiffness index; Alp75 – augmentation index normalized to the pulse rate of 75 BPMs; Alp – augmentation index; AGI – age index; Spa – central systolic pressure; Ri – index of refraction.

Fig. 3. Exceedance of the “vascular age” over the real age in female students living in contrasting climatic and ecological environments, %

-

■ Девушки КРЫМ ■ Девушки ХМАО

Students of the Republic of Crimea Students of KhMAO-Ugra

%

84,4 78,9

Норма Norm

15,6

21,1

Стресс Stress

Рис. 4. Распределение студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях, по уровню сосудистого стресса, %

Fig. 4. Distribution of female students living in contrasting climatic and environmental conditions by vascular stress level, %

Выявлено наличие сосудистого стресса у 21 % студенток СурГПУ и 15 % студенток КИПУ, что может быть следствием эмоциональных или интеллектуальных нагрузок, поскольку эмоциональное напряжение у студентов выражено в более значительной степени, чем у молодых сверстников других социальных групп [17–20].

Немаловажную роль в оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к изменениям среды играет деятельность механизмов регуляции [21–23]. Распределение студенток по типу вегетативного тонуса показало, что наиболее часто встречались девушки с выраженной парасимпатикотонией (LF/HF<1,5)

(86,4 % студенток КИПУ и 89,4 % студенток СурГПУ), что свидетельствует о снижении центрального влияния на автономный контур регуляции. Исходный вегетативный тонус, оцениваемый как вегетативное равновесие (LF/HF от 1,5 до 2,0) был характерен для 13 % обследованных студенток КИПУ, при этом среди студенток СурГПУ на момент проведения исследования состояния вегетативного равновесия выявлено не было.

Значения стресс-индекса и индекса напряжения у студенток КИПУ превышали аналогичные показатели у девушек СурГПУ (табл. 3), что, вероятно, являлось следствием воздействия социально-психологических факторов.

Таблица 3

Table 3

Интегративные показатели регуляторных систем организма студенток, проживающих в контрастных климатоэкологических условиях (M±m), у.е.

Integrative indicators of the regulatory body systems in female students living in contrasting climatic and ecological environments

|

Показатель Parameter |

Студентки Республики Крым (n=51) Students of the Republic of Crimea (n=51) |

Студентки ХМАО-Югры (n=48) Students of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra (n=48) |

|

ИЦ CI |

2,09±0,23 |

1,67±0,16 |

|

ИАПЦ AIPC |

1,01±0,1 |

1,24±0,11 |

|

Si |

120,08±15,91 |

68,51±6,88*** |

|

ИН SI |

97,68±14,31 |

56,94±5,62** |

Примечания: 1. ИЦ – индекс централизации, ИАПЦ – индекс активации подкорковых центров, ИН – индекс напряжения, Si – стресс-индекс.

-

2. Достоверные различия между группами девушек, проживающих в Республике Крым и ХМАО-Югре, при: ** – p≤0,005; *** – p≤0,001.

-

2. Differences between groups of female students living in the Republic of Crimea and Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra: ** – p≤0.005; *** – p≤0.001.

Заключение. Таким образом, выполненное исследование позволило определить наличие и вклад предикторов развития нарушений сердечно-сосудистой системы и регуляторных механизмов. Для обследованных студенток, проживающих в Республике Крым, к ним можно отнести высокую степень жесткости крупных сосудов, высокий тонус мелких арте-

рий (RI≥30 %), а также величину адаптационного потенциала, соответствующую состоянию напряжения механизмов адаптации (2,11≤АП≤3,2). В свою очередь для обследованных студенток, проживающих в ХМАО-Югре, таким предиктором является высокая степень жесткости мелких артерий (вклад волны типа А более 30 %).

Note: 1. CI – centralization index, AIPC – activation index of subcortical centers, SI – stiffness index, Si – stress index.

Список литературы Предикторы развития нарушений состояния сердечно-сосудистой системы студентов на начальном этапе адаптации к социально-экологическим условиям

- Коробко И.Ю., Нечесова Т.А. Ремоделирование артериальной стенки как фактор риска сердечнососудистых осложнений. Сб. VI Евразийского конгресса кардиологов. М.: Интер Медсервис; 2018: 18-19.

- Palatini P., Casiglia E., Gqsowski J. Arterial stiffness, central hemodynamics, and cardiovascular risk in hypertension. Vasc. Health Risk Manag. 2011; 7: 725-739. DOI: 10.2147/VHRM.S25270

- Ольбинская Л.И. Общность патогенеза АГ и ХСН. Сердечная недостаточность. 2002; 1: 17-21.

- Мордвинова Е.В., Ощепкова Е.В. Жесткость сосудистой стенки и функциональное состояние сосудов микроциркулярного русла кожи у лиц средней возрастной группы с артериальной гипертензией. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2014; 13 (4): 18-27.

- Витковский Е.Д., Базик И.Ю. Оценка гемодинамических характеристик кровотока сонной артерии при патологической геометрии сосудистого русла. Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2016; 7 (101): 205-209.

- Афинеевская А.Ю., Мальков О.А. Особенности поражения сосудистой стенки и распределения жировой клетчатки у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Вестник "Биомедицина и социология". 2018; 4: 13-16.

- Прачева А.А., Мальцев В.П. Психофизиологические основы механизмов адаптации организма студентов на начальных этапах вузовского обучения. Современная психология: теория и практика: материалы V Международной научно-практической конференции. 2012: 101-106.

- Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации. М.; 2002. 53.

- Парфенов А.С. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний с использованием аппаратно-программного комплекса "Ангиоскан-01". Поликлиника. 2012; 2 (1): 70-74.

- Кривощеков С.Г., Леутин В.П. Системные механизмы адаптации и компенсации. Бюллетень СО РАМН. 2004; 2 (112): 148-153.

- Красильникова В.А., Колесникова В.В. Влияние дизадаптивных расстройств на метаболические и эндокринные проявления психоэмоционального стресса у студентов Тывы. Мир науки, культуры, образования. 2010; 5 (24): 286-289.

- Гребняк Н.П., Якимова К.А., Микрюкова Н.Г. Роль спектральных показателей сердечного ритма в оценке адаптационного потенциала студентов. Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2016; 4: 46-50.

- Кириллова Т.Г., Ефимова, Т.Н. Адаптационные механизмы к обучению в вузе студентов академии физической культуры и спорта. Таврический научный обозреватель. 2016; 11 (16): 43-45.

- Оляшев Н.В., Варенцова И.А., Пушкина В.Н. Показатели кардиореспираторной системы у юношей с разными типами кровообращения. Экология человека. 2014; 4: 28-32.

- Троицкая Е.А. Концепция сосудистого возраста: новый инструмент оценки сердечно-сосудистого риска. СПб.: Общероссийская общественная организация содействия профилактике и лечению артериальной гипертензии "Антигипертензивная лига"; 2017: 160-171.

- Lopez-Gonzalez A.A., Aguilo A., Frontera M., Bennasar-Veny M., Campos I., Vicente-Herrero T. Effectiveness of the Heart Age tool for improving modifiable cardiovascular risk factors in a Southern European population: a randomized trial. Eur. J. Prev. Cardiol. 2015; 22 (3): 389-396.

- DOI: 10.1177/2047487313518479

- Patton D.V. Legal considerations of sleep deprivation among resident physicians. J. Health Law. 2001; 34: 377-417.

- Cбитнева О.А. Воздействие учебного процесса на организм студентов. Universum: Психология и образование. 2017; 1 (43): 114-119.

- Захаров Н.Е., Захарова М.В. Психофизиологические аспекты адаптации организма студентов в процессе вузовского обучения. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017; 6 (148): 249-253.

- Belousova N.A., Maltsev V.P., Kurchemkina Yu. V. Psychophysiological predictors of preservation of student's health under examination stress. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018; 10 (10): 2616-2620.

- Hering D. Sympathetic nervous system and arterial hypertension: new perspectives, new data. Kardiologia Polska. 2013; 71 (5): 441-446.

- Мищенко Н.В., Трифонова Т.А., Климов И.А. Экспресс-оценка состояния регуляторных систем организма студентов и выявление группы риска. Здоровье населения и среда обитания. 2015; 1 (262): 22-24.

- Davila M., Lewis G., Porges S. The PhysioCam: A Novel Non-Contact Sensorto Measure Heart Rate Variability in Clinical and Field Applications. Front Public Health. 2017; 22 (5): 300.