Предикторы рецидива острого неварикозного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Автор: Хитарьян А.Г., Пономарев А.В., Шатов Д.В., Бондаренко И.В., Бондаренко В.А., Андреев Е.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Общие вопросы

Статья в выпуске: 1 (71), 2020 года.

Бесплатный доступ

Летальность при КВОЖКТ варьирует от 5,0% до 19,0%, у пациентов с тяжелым, рецидивирующим КВОЖКТ до 40,0%.Цель исследования - на основании данных клинико-статистического анализа определить достоверность вероятных предикторов рецидива КВОЖКТ.Материалы и методы: Изучены результаты лечения 401 пациента в МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростов-на-Дону» с 2014 по 2018 г.г. Группа 1 - нет рецидива КВОЖКТ в стационаре - 87,53% (351), группа 2 - рецидив КВОЖКТ в стационаре - 12,47% (50).Результаты: Предикторами рецидива КВОЖКТ являются тяжелое ЖКК, ЖКК Forrest 1а. При неэффективности ЭМГ показано экстренное применение хирургических методов гемостаза. К предикторам умеренной прогностической значимости рецидива КВОЖКТ относятся полиморбидность, длительный анамнез, шкала Rockall ≥ 8 баллов, САД ≤ 100 мм рт. ст., ЧСС ≥ 100 уд./мин., общий белок ≤ 55 г/л, мочевина ≥ 10,0 ммоль/л, АЧТВ ≥ 45 сек., HGB ≤ 100 г/л, тромбоциты ≥ 350 х 109/л. При выявлении предикторов умеренной значимости рецидива КВОЖКТ целесообразна динамическая ФГДС...

Острое неварикозное кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, прогнозирование, рецидив, факторы риска, летальность

Короткий адрес: https://sciup.org/142224477

IDR: 142224477 | УДК: 616-005.1 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.1.78-87

Текст научной статьи Предикторы рецидива острого неварикозного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Не решенной, ассоциированной с высокой летальностью проблемой неотложной хирургии остается острое неварикозное кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (КВОЖКТ) [10, 19, 22, 25, 26, 28, 32, 37]. Среди источников КВОЖКТ доля язв желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) составляет от 45,6% до 72,8% [6, 13, 29], отмечается рост заболеваемости [1, 2, 5, 12, 20, 22, 38]. Актуальные публикации демонстрируют неоднозначные данные о связи факта КВОЖКТ с рецидивом КВОЖКТ после эндоскопических методов гемостаза (ЭМГ) и состоянием пациента – возрастом, полом, сопутствующими либо фоновыми заболеваниями (ФЗ) сердечно-сосудистой системы, печени, эндокринными ФЗ и хронической болезнью почек (ХБП) [1, 5, 12, 16, 18, 19, 21, 26, 33]. Общая летальность при острых КВОЖКТ варьирует в широких пределах от 5,0% до 19,0%, у пациентов с тяжелым, рецидивирующим КВОЖКТ достигает 30,0-40,0% [3, 4, 5, 7, 8, 24, 31]. От 35,0% до 55,0% пациентов с массивным острым КВОЖКТ выполняется экстренное хирургическое вмешательство с общей летальностью 20,0%, достигающей 55,0% у пожилых полиморбидных пациентов, послеоперационная летальность при рецидивах КВОЖКТ колеблется от 30,0% до 80,0% [1, 11, 12, 17, 19, 23, 32]. В настоящее время ЭМГ основа лечения пациентов с КВОЖКТ, применяются инъекционные методы, коагуляция источника желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК), в том числе аргоноплазменная (АПК), склеротерапия и клипирование [1, 9, 12, 22, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38].

Для прогнозирования риска рецидива ЖКК и летальности, обусловленной ЖКК, рекомендуется применение шкалы Blatchford при первичном осмотре и шкалы Rockall после проведения эндоскопического исследования [16]. Однако, шкалы Blatchford и Rockall включают небольшое количество прогностических признаков, а, именно, шкала Blatchford: содержание мочевины крови, гемоглобин, частота сердечных сокращений (ЧСС), мелена, утрата сознания, заболевания печени, сердечная недостаточность; шкала Rockall: возраст, шок, ЧСС, САД, сопутствующая патология (ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, любая тяжелая патология, онкопатология в стадии диссеминации), основной диагноз относительно факта ЖКК, а также стигматы недавнего кровотечения. Таким образом, для практического здравоохранения актуальным является изучение прогностической значимости критериев, включенных в шкалы Blatchford и Rockall, а также изучение других параметров, доступных исследованию в условиях хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи, в качестве предикторов рецидива КВОЖКТ.

Цель исследования: на основании данных клинико-статистического анализа определить достоверность вероятных предикторов рецидива острого неварикозного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения КВОЖКТ у 401 пациента в отделении хирургии МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростов-на-Дону» с 2014 по 2018 г.г..

Критерии включения в исследование:

Диагноз, соответствующий пунктам МКБ 10: K25.0 – язва желудка острая с кровотечением; K25.4 – язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением; K26.0 – язва ДПК острая с кровотечением; K26.4 – язва ДПК хроническая или неуточненная с кровотечением.

—Информированное согласие пациента на участие в исследовании.

— Мужской и женский пол, все возрастные периоды.

— Критерии исключения из исследования:

— Не соответствующий заключительный диагноз.

— КВОЖКТ при портальной гипертензии, синдром Мэ-лори-Вейса, симптоматические язвы.

У пациентов, включенных в исследование, лечебно-диагностические мероприятия проводились в соответствии с клиническим рекомендациям Российского общества хирургов и Российского эндоскопического общества «Язвенные гастродуоденальные кровотечения (ЯГДК) у взрослых» [16]. Изучены индивидуальные признаки пациентов: рецидив КВОЖКТ в стационаре, пол, возраст, класс анестезиологического риска (ASA (Acute Physiology Score)), «язвенный» анамнез, кратность КВОЖКТ в течение жизни, прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), прием антикоагулянтов (АК), наличие 4 и более признаков тяжелого КВОЖКТ [15], сумма баллов шкал Blatchford и Rockall, длительность лечения, сроки окончательного гемостаза, характеристика КВОЖКТ по локализации, размер язвенного дефекта, класс ЖКК по J.F. Forrest, метод окончательного гемостаза, показатели системной гемодинамики на момент поступления (САД, ЧСС, шоковый индекс (ШИ)), лабораторные данные на момент поступления (гемограмма, общий белок (г/л), мочевина (ммоль/л), креатинин

(мкмоль/л), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (сек.), международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген (г/л)), факт развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС-синдром), гемотрансфузия (объем переносчиков газов (мл), повторная гемотрансфузия), исход госпитализации.

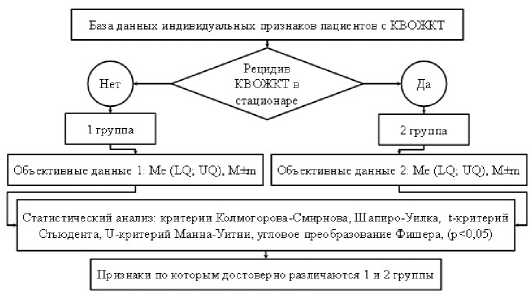

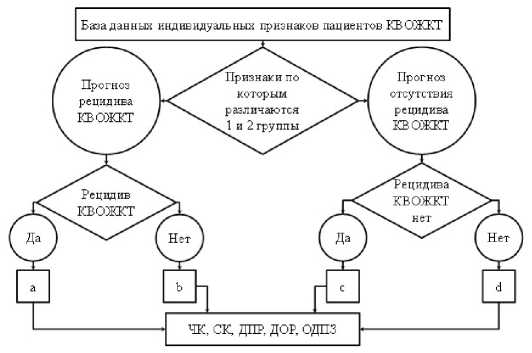

Стратификация пациентов на группы осуществлялась по признаку «рецидив КВОЖКТ в стационаре»: группа 1 – нет рецидива КВОЖКТ в стационаре – 87,53% (351), группа 2 – рецидив КВОЖКТ в стационаре – 12,47% (50), дидактическая модель исследования представлена на рис. 1, 2.

Рис.1 Дидактическая модель исследования, стратификация вероятных факторов риска рецидива КВОЖКТ.

Рис.2 Определение значимости вероятных факторов риска рецидива КВОЖКТ, a – правильное положительное заключение; b – ложноположительное заключение; с – правильное отрицательное заключение; d – ложноотрицательное заключение.

Гендерная и возрастная характеристика 1 и 2 группы пациентов представлена в таблице 1.

В 1 группе пациентов ЖКК по J.F. Forrest 1а при поступлении установлено у 2,56% (9), во 2 группе у 40,0% (20), в 1 группе ЭМГ был эффективен у 97,15% (341), во 2 группе лишь у 36,0% (18), лапаротомия в 1 группе выполнена у 2,85% (10) пациентов, во 2 группе у 64,0% (<0,05). ЭМГ, использованные у пациентов 1 и 2 групп, представлены в таблице 2.

ЭМГ применялись последовательно – инъекционный гемостаз, коагуляция, аргоноплазменная коагуляция (АПК),

Таблица 1

Гендерная и возрастная характеристика пациентов 1 и 2 групп

|

Критерий |

1 группа |

2 группа |

p |

|

Количество пациентов (n ( %)) |

351 (87,53%) |

50 (12,47%) |

- |

|

Мужчины / Женщины, (%) |

66,96% / 33,04 % |

60,0% / 40,0% |

>0,05 |

|

Средний возраст (годы, M ± m) |

58,87±0,94 |

64,9±2,22 |

<0,05 |

Таблица 2

ЭМГ у пациентов 1 и 2 группы

Методы статистической обработки

В формате Microsoft Exel 2017 сформирована база данных, анализ данных выполнен программами Statistica 10 и Microsoft Exel 2017. Вычислялись средняя величина (М), стандартная ошибка средней арифметической (m), медиана (Ме), нижний (LQ) и верхний (UQ) квартили, данные представлены в виде: Ме (LQ; UQ), М±m. Нормальность выборки определялась критериями Колмогорова-Смирнова (n>50) и Шапиро-Уилка

(n<50). При сравнении показателей, выраженных абсолютными значениями, использовали t-критерий Стьюдента (распределение близкое к нормальному) и U-критерий Манна-Уитни (распределение отличное от нормального). Сравнение показателей, выраженных относительными значениями, проводилось по угловому преобразованию Фишера (φ). Уровень значимости принимали равным 5,0% (p<0,05).

Информативность исследуемых критических значений факторов рецидива КВОЖКТ определяли по чувствительности критерия; специфичности критерия; достоверности положительных результатов; достоверности отрицательных результатов, а также по общей доле правильных заключений [14].

Результаты

Из 351 пациентов, включенных в 1 группу, мужчин – 66,96% (235), женщин – 33,04% (116), во 2 группе из 50 пациентов мужчин – 60,0% (30), женщин – 40,0% (20) (p>0,05), все пациенты относились к IV классу ASA. Группа 1 включала 23,36% (82) пациентов с тяжелым КВОЖКТ, группа 2 – 82,0% (41) (p<0,05). В 1 группе пациентов ЭМГ являлись окончательными у 97,15% (341) пациентов, у 2,85% (10) была выполнена лапаротомия, прошивание кровоточащей язвы. Во 2 группе ЭМГ были эффективны у 36,0% (18) пациентов, у 50,0% (25) пациентов выполнена лапаротомия прошивание, лапаротомия с резекцией желудка (модификация Ру) – 14,0% (7) пациентов. Гемотрансфузия выполнена у 34,47% (121) пациентов 1 группы и у 88,0% (44) пациентов 2 группы, повторная гемотрансфузия потребовалась 17,38% (61) пациентам 1 группы и 34,0% (17) пациентов 2 группы (p<0,05). Длительность госпитализации в 1 группе составила – 9,25±0,23 койко-дней, во 2 группе – 11,48±1,90 койко-дней, (p>0,05). Летальность в 1 группе – 4,84% (17), во 2 группе – 58,0% (29) (p>0,05). В обеих группах доли пациентов моложе 60 лет достоверно не различались, при этом во 2 группе преобладали пациенты старше 70 лет – 44,0% (22). В 1 группе средний возраст составил 62,0 (45,0; 72,0), 58,89±0,94 года, во 2 группе – 66,5 (57,0; 77,75) 64,90±2,23 лет (p<0,05). В 1 группе пациентов длительный прием НПВС в анамнезе установлен у 36,18% (127) пациентов, во 2 группе – у 24,0% (12) (p>0,05). Анализом критерия «полиморбидность» установлено, что по частоте фоновой онкологической патологии 1 и 2 группы пациентов не различались (p>0,05). В 1 группе преобладали пациенты без ФЗ, во 2 группе – пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пациенты с эндокринными ФЗ, заболеваниями почек и печени (p<0,05). В 1 группе доля пациентов с впервые выявленными язвами составила 70,94% (249), во 2 группе – 36,0% (18) (p<0,05). В 1 группе у 78,63% (276) пациентов КВОЖКТ было впервые выявленным, во 2 группе у 64,0% (32) (p>0,05).

В 92,77% был установлен один источник кровотечения. В 1 группе пациентов источник КВОЖКТ локализовался в своде желудка у 1,14% (4) пациентов, в супракардиальном отделе желудка у 5,13% (18); во 2 группе – 4,0% (2); в теле желудка в 1 группе – 15% (53), во 2 группе – 24,0% (12); в углу желудка в 1 группе – 1,7% (6), во 2 группе – 2,0% (1); в синусе желудка в 1 группе – 0,85% (3), во 2 группе – 2,0% (1); в антральном отделе в 1 группе – 8,55% (30), во 2 группе – 18,0% (9); в привратнике желудка в 1 группе – 3,99% (14), во 2 группе – 2,0% (1); в луковице ДПК в 1 группе – 62,68% (220), во 2 группе – 46,0% (23), в нисходящей части ДПК в 1 группе – 0,29% (1), (p>0,05). При распределении пациентов по критерию «ЖКК J.F. Forrest» установлено, что ЖКК Forrest 1b в 1 и 2 группах встречалось в 17,1% (60) и 24,0% (12) случаев, ЖКК Forrest 2a – в 9,4% (33) и 6,0% (3) соответственно. ЖКК Forrest 2b недостоверно (p>0,05) чаще установлено в 1 группе – 33,62% (118), во 2 группе – 20,0% (10). В 1 группе преобладали (p<0,05), лица с ЖКК Forrest 2c – 36,18% (127), в группе 2 – ЖКК Forrest 1а – 40,0% (20). Средний диаметр язвы в 1 группе составил 0,63 (0,47; 0,785), 1,00±0,10 см, в группе 2 – 0,94 см (0,63; 1,18), 1,33±0,19 см (p>0,05).

Средняя оценка по шкале Blatchford в 1 группе составила 11,0 (7,0;13,0), 10,27±0,19 баллов, во 2 группе – 13,0 (12,0; 15,0), 13,04±0,48 баллов (p<0,05). По шкале Rockall характеристика 1 группы следующая – 5,0 (3,0; 6,0), 4,90±0,10 баллов, группы 2 – 6,0 (4,25; 7,0), 5,8±0,28 баллов, группы различались достоверно (p<0,05).

Клиническое течение КВОЖКТ определяется тяжестью анемии и гемодинамическими нарушениями. Доли пациентов с САД < 90 мм рт. ст. в 1 и 2 группах не различалась (p>0,05). В 1 группе преобладали лица с САД >100 мм рт. ст., во 2 группе достоверно чаще САД составляло 90-100 мм рт. ст. (p<0,05). САД при первичном осмотре в 1 группе составило 120 (110; 137), 122,52±1,02 мм рт. ст., во 2 группе – 100 (95; 125), 109,82±3,02 мм рт. ст. Доли пациентов с ЧСС более 90 уд./мин. в 1 и 2 группах не различались (p>0,05), однако в 1 группе значимо преобладали лица с ЧСС<80 уд./мин. – 53,27% (187), во 2 группе чаще встречалось ЧСС 80-90 уд./мин.– 58,0% (29), (p<0,05). ЧСС в 1 группе составило 79 (76; 88), 82,382± 0,53 уд./мин., ЧСС во 2 группе – 86 (80; 90), 87,84±1,81 уд./мин. (p<0,05). В 1 группе ШИ ≤ 0,8 установлен у 4,27% (15) пациентов, ШИ 0,9-1,2 – 17,09% (60) пациентов, ШИ ≥ 1,3 – 78,63% (276) пациентов. Во 2 группе ШИ ≤ 0,8 – 16,0% (8) пациентов, ШИ 0,9-1,2 – 36,0% (18) пациентов, ШИ ≥ 1,3 – 48,0% (24) пациентов (p<0,05). Значения ШИ в 1 группе составили 1,55 (1,37; 1,70), 1,51±0,02 у.е., в группе 2 – 1,27 (1,11; 1,38), 1,29±0,05 у.е., по ШИ пациенты 1 и 2 групп различались (p<0,05), при этом большие значения ШИ были у пациентов без рецидива КВОЖКТ.

В 1 группе при поступлении содержание гемоглобина (HGB) 69 г/л и ниже отмечено у 26,21% (92) пациентов, в группе 2 – 68,0% (34), (p<0,05). HGB от 90-119 г/л в группе 1 – 36,46% (128), в группе 2 – 10,0% (5), (p<0,05). HGB при поступлении в 1 группе – 87 (69; 101), 86,564±1,241 г/л, в группе 2 – 64 (56; 73,5), 67,8±3,103 г/л, (p<0,05). В 1 группе при поступлении содержание общего белка 65 г/л и ниже установлено у 56,7% (199) пациентов, в группе 2 – 10,0% (5); от 65 до 85 г/л в группе 1 – 43,3% (152), в группе 2 – 90,0% (45), (p<0,05). Среднее значение концентрации общего белка при поступлении в 1 группе составило 63 (55; 69), 61,91±0,52 г/л, в группе 2 – 54 (45; 59,75), 53,35±1,44 г/л, (p<0,05). В 1 группе при поступлении концентрация мочевины от 2,5 ммоль/л до 6,4 ммоль/л установлена у 21,65% (76), в группе 2 – 6,0% (3), (p<0,05). Содержание мочевины > 6,4 ммоль/л в группе 1 установлено у 78,35% (275), в группе 2 – 94,0% (47), (p<0,05). Значения концентрации мочевины при поступлении в 1 группе составили 10,3 (6,8; 14,6), 11,54±0,43 ммоль/л., в группе 2 – 14,2 (10,05; 16,65), 13,66±0,61 ммоль/л (p<0,05). В 1 группе уровень креатинина крови, соответствующий референтным значениям, установлен в 49,58% (174) наблюдений, что достоверно чаще, чем во 2 группе, уровень креатинина крови от 44 до 115 мкмоль/л встречался у 34,0% (12) (p<0,05). Во 2 группе повышение концентрации креатинина крови наблюдалось у 76,0% (38), (p<0,05). В 1 группе среднее содержание креатинина составило – 290,0 (270; 330), 239,66±17,90 мкмоль/л, в группе 2 – 292,5 (180; 366,25), 147,13±4,44 мкмоль/л, (p<0,05).

В 1 группе прием прямых АК до госпитализации установлен у 32,02% (115), не получали непрямые АК – 13,1% (46), факт назначения АК не установлен у 54,13% (190) пациентов. Во 2 группе прием прямых АК отмечен у 32,0% (16), не получали – 38,0% (19), и не установлен прием АК – 30,0% (15) пациентов, (p>0,05). По АЧТВ пациенты 1 и 2 групп различались (p<0,05), в 1 группе среднее значение – 48 (45; 50), 41,04±0,42 сек., в группе 2 – 45 (41,5; 48), 45,12±1,33 сек.. Среднее МНО у пациентов 1 и 2 групп не различалось (p>0,05), в 1 группе – 0,9 (0,6; 1,5), 0,99±0,07, в группе 2 – 0,9 (0,5; 1,2), 0,99±0,07.

Среднее содержание фибриногена у пациентов 1 группы составило 4,60 (4,4; 4,5), 4,63±0,03 г/л, в группе 2 – 4,6 (4,5; 5,0), 4,69±0,07 г/л, (p>0,05). В 1 группе пациентов концентрация фибриногена крови 2-4 г/л отмечена у 15,1% (53), во 2 группе у 10,0% (5) (p>0,05). В 1 группе пациентов концентрация фибриногена >4 г/л установлена у 84,9% (298), в группе 2 у 90,0% (45) (p>0,05). В 1 группе количество пациентов с нормальным содержанием тромбоцитов (х109/л) составило 92,88% (326), во 2 группе – 80,0% (40) (p<0,05). В 1 группе у 7,12% (25) пациентов установлено число тромбоцитов более 400 (х109/л), во 2 группе – у 20,0% (10) (p<0,05). Среди пациентов с рецидивом КВОЖКТ установлены более высокие средние значения содержания тромбоцитов при поступлении, в 1 группе 266 (230,5; 296,0), 280,0±3,69 (х109/л), в группе 2 – 352 (305,0; 384,75), 350,26±10,35 (х109/л) (p<0,05).

В 1 группе пациентов не выявлен ДВС-синдром у 99,15% (348) пациентов, выявлен при поступлении у 0,85% (3). Во 2 группе клинические проявления ДВС-синдрома не отмечены у 84,0% (42), при поступлении ДВС-синдром выявлен у 6,0% (3), в стационаре ДВС-синдром развился у 10,0% (5) пациентов. По числу пациентов без ДВС-синдрома группы различались (p<0,05), по признаку «ДВС-синдром при поступлении» группы не различались (p>0,05).

Обсуждение

Локализация источника КВОЖКТ в луковице ДПК является наиболее распространенной, достоверной связи между локализацией источника и риском рецидива КВОЖКТ не установлено. Среди пациентов, с рецидивом КВЖКТ в ранние сроки после ЭМГ, в бассейне левой желудочной артерии источник ЖКК локализовался на 9,0% чаще, в бассейне желудочно-двенадцатиперстной артерии на 9,45% чаще, чем у пациентов без рецидива. В 92,77% встречается один источник кровотечения. Распространенность ЖКК Forrest 1а среди пациентов с рецидивом КВОЖКТ очевидна – 40,0% (20), на ЖКК Forrest 1b и 2b приходится 44,0% (22) рецидивов КВОЖКТ. По диаметру язвы первично ЖКК Forrest 1a-3, 1 и 2 группы достоверно не различались (p>0,05). Общеизвестно, длительный прием НПВС – предиктор язвенного поражения с развитием КВОЖКТ, однако не установлено связи длительного приема НПВС и рецидива КВОЖКТ после ЭМГ. Без рецидива КВОЖКТ преобладали пациенты без сопутствующего ФЗ, рецидив КВОЖКТ сочетался с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринными ФЗ, ХБП и заболевания печени (p<0,05), данный признак учитывается в шкалах Rockall и Blatchford. Риск рецидива КВОЖКТ достоверно выше у пациентов с известными из анамнеза язвами (p<0,05), данный критерий не включен в шкалы Rockall и Blatchford. По шкале Blatchford пациенты 1 и 2 групп различались достоверно (p<0,05). Сумма баллов шкалы Blatchford должна учитываться при планировании тактики лечения пациентов с КВОЖКТ, предиктором рецидива КВОЖКТ является 13,0 баллов. При госпитализации по САД пациенты 1 и 2 групп различались (p<0,05). Данный критерий учитывается в шкалах Rockall и Blatchford, критическим значением принят уровень 100 мм.рт.ст., что соответствует медиане САД у пациентов с рецидивом КВОЖКТ. Более высоких значений ШИ достигал у пациентов 1 группы, что не позволяет считать увеличение ШИ предиктором рецидива КВОЖКТ. По уровню общего белка пациенты 1 и 2 групп достоверно различались (p<0,05), однако данный критерий не представлен в шкалах Rockall и Blatchford, предиктором рецидива КВОЖКТ может являться содержание общего белка в плазме 55 г/л и менее. По критерию «концентрация мочевины» (ммоль/л) пациенты 1 и 2 групп различались (p<0,05). Данный критерий учитывается в шкале Blatchford, в исследовании критическим значением концентрации мочевины установлено 10,0 ммоль/л. Уровень креатина крови на момент госпитализации 240 мкмоль/л является предиктором рецидива КВОЖКТ. АЧТВ необходимо учитывать при определении тактики лечения, однако данный показатель не входит в шкалы Rockall и Blatchford, критическим значением в исследовании принято АЧТВ > 45 сек., однако значение МНО и содержание фибриногена не являются достоверными предикторами рецидива КВОЖКТ. По критерию «число тромбоцитов» (х109/л) пациенты обеих групп различались. В 1 группе преобладали пациенты с нормальным уровнем тром- боцитов, во 2 группе чаще установлен уровень тромбоцитов >400 (х109/л) (p<0,05). Число тромбоцитов не входит в шкалы Rockall и Blatchford, однако из представленных данных следует, что предиктором рецидива КВОЖКТ кроме тромбоцитопении является число тромбоцитов ≥ 350 х 109/л. Представленные данные подтверждают, что при продолжающемся КВОЖКТ на фоне уменьшения активности эндогенных АК происходит активация свертывающей системы крови. Степень активации свертывающей системы возрастает с увеличением кровопотери и имеет обратную зависимость от активности естественных АК. Результаты анализа значений АЧТВ (сек) и числа тромбоцитов (х109/л) демонстрируют значимость в качестве предикторов рецидива КВОЖКТ в стационаре. Критериями ДВС синдрома в первые сутки постгеморрагического периода являются увеличение АЧТВ более чем в 1,5 раза, снижение фибриногена менее 1,5 г/л и уменьшение тромбоцитов менее 120×109/л. Учитывая вероятные предикторы рецидива КВОЖКТ, повторно изучена база данных. В соответствии с заключением о критериях и фактах рецидива КВОЖКТ, были рассчитаны чувствительность критерия, специфичность, достоверность положительного и отрицательного результатов, а также общая

Тромбоциты > 350 х 109/л АЧТВ > 45 сек.

Креатин > V76 мкмоль/л Мочевина > 10,0 ммоль/л Общий белок < 55 г/л Гемоглобин < 100 г/л ЧСС > 100 уд./мин.

САД < 100 мм.рт.ст.

Шкала Rockall > 8 баллов

Шкала Rockall 3-7 баллов

Шкала Blatchford > 13 баллов Луковица ДПК ЖКК Forrest 1b и 2b ЖКК Forrest la Язва в анамнезе ФЗ печени ФЗ почек Эндокринное ФЗ Кардиологическое ФЗ Полиморбидность Возраст >60 лет Тяжелое ЖКК

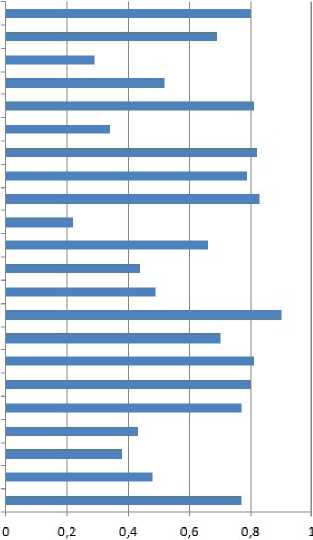

Рис.3 Общая доля правильных заключений критериев риска рецидива КВОЖКТ.

доля правильных заключений (рис. 3).

Установлено, что предикторами рецидива КВОЖКТ в стационаре (высокий риск рецидива) являются «тяжелое ЖКК»: чувствительность – 0,82, специфичность – 0,77, достоверность положительных результатов – 0,33, достоверность отрицательных результатов – 0,97, общая доля правильных заключений

– 0,77. «ЖКК Forrest 1а», чувствительность данного критерия невысокая – 0,40, однако специфичность достигает – 0,97, достоверность положительных результатов – 0,69, достоверность отрицательных результатов – 0,92, общая доля правильных заключений – 0,90. При неэффективности ЭМГ пациенты с «тяжелым ЖКК», «ЖКК Forrest 1а» нуждаются в экстренном применении альтернативных методов гемостаза, объем которых определяется профессиональным уровнем хирурга и материально-технической оснащённостью лечебного учреждения.

К предикторам умеренной прогностической значимости рецидива КВОЖКТ относятся: «полиморбидность», длительный анамнез язвы, оценка по шкале Rockall ≥ 8 баллов, САД ≤ 100 мм рт. ст. на момент госпитализации, ЧСС ≥ 100 уд./мин., общий белок ≤ 55 г/л, мочевина ≥ 10,0 ммоль/л, АЧТВ ≥ 45 сек., HGB ≤ 100 г/л, тромбоциты ≥ 350 х 109/л – они отличаются невысокой чувствительностью от 0,16 до 0,64, специфичность варьирует от 0,7 до 0,93, достоверность положительных результатов от 0,22 до 0,35, достоверность отрицательных результатов от 0,89 до 0,95, общая доля правильных заключений – от 0,69 до 0,83. Пациенты, у которых установлены предикторы умеренной прогностической значимости рецидива КВОЖКТ, нуждаются в динамическом ФГДС в течение суток.

Предикторами с невысокой прогностической значимостью, риск рецидива КВОЖКТ при которых объективно не прогнозируем, являются возраст ≥60 лет, ЖКК Forrest 1b и 2b, оценка по шкале Blatchford ≥ 13 баллов, концентрация креатина ≥ 240 мкмоль/л – данные критерии характеризуются чувствительностью от 0,46 до 0,64, специфичностью – 0,49-0,66, достоверность положительных результатов – 0,08-0,21, достоверность отрицательных результатов – 0,81-0,93, общая доля правильных заключений – 0,49-0,66. Данная категория пациентов нуждается в пролонгированном наблюдении хирурга, ФГДС должно выполняться при любой негативной динамике заболевания.

Актуальные в настоящее время клинические рекомендации [15; 16] в полной мере стратифицируют когорту пациентов высокого риска рецидива КВОЖКТ.

Вместе с тем, нами уставлено, что при определении показаний для оперативного устранения источника КВОЖКТ кроме рутинной стратификации риска рецидива [16], оценки по шкалам Rockall и Blatchford, должны учитываться следующие факторы: факт тяжелого КВОЖКТ, объективные показания для гемотрансфузии, факт повторной гемотрансфузия, возраст старше 70 лет, полиморбидность, длительный прием АК, известная из анамнеза язва, содержание общего белка плазмы крови менее 55 г/л, также АЧТВ > 45 сек., число тромбоцитов ≥ 350 х 109/л., а также признаки ДВС-синдрома в постгеморрагическом периоде – увеличение АЧТВ более чем в 1,5 раза, фибриноген ≤ 1,5 г/л, число тромбоцитов ≤ 120×109/л.

Выводы

У пациентов без рецидива КВОЖКТ ЭМГ являются окончательными в 97,15%, при рецидиве КВОЖКТ ЭМГ эффективны лишь в 36,0%, решению проблемы может способствовать применение у пациентов с высоким риском рецидива КВОЖКТ в ранние сроки после ЭМГ повторного эндоскопического исследования.

Кроме представленных в клинических рекомендациях факторов риска рецидива КВОЖКТ [16], предикторами раннего рецидива, соответственно показаниями для лечения в блоке интенсивной терапии и динамического эндоскопического исследования в течение первых суток стационарного лечения, являются: факт тяжелого КВОЖКТ, объективные показания для гемотрансфузии, факт повторной гемотрансфузии, возраст старше 70 лет, полиморбидность, длительный прием АК, известная из анамнеза язва, содержание общего белка плазмы крови менее 55 г/л, также АЧТВ > 45 сек., число тромбоцитов ≥ 350 х 109/л., а также признаки ДВС-синдрома в постгеморрагическом периоде – увеличение АЧТВ более чем в 1,5 раза, фибриноген ≤ 1,5 г/л, число тромбоцитов ≤ 120×109/л.

помощь. 2016. № 4 (17). С. 51-55.

Список литературы Предикторы рецидива острого неварикозного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

- Эндоваскулярная артериальная эмболизация при дуоденальных кровотечениях - альтернатива хирургическому лечению / В.В. Багдасаров, Е.А. Багдасарова, А.И. Чернооков и др. // Хирургия. 2016. № 2. С. 45-50. https://. DOI: 10.17116/hirurgia2016245-50

- Барановский, А.Ю., Беляев А.М., Кондрашина Э.А. Показатели заболеваемости и смертности от болезней органов пищеварения в СЗФО России и меры, принимаемые по их снижению // Росс. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019. № 29 (1). С. 36-46. DOI: 10.22416/1382-4376-2019-29-1-36-46

- Богданович А.В., Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я. Структура и тактика лечения кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта // Вест. Витебского гос. мед. унив. 2016. № 3 (15). С. 40-46.

- Роль интегральных шкал Rockall и Glasgow-Blatchford в прогнозировании рецидива кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта / Е.И. Брехов, И.Г. Репин, В.В. Калинников и др. // Доказательная гастроэнтерология. 2019. № 8 (3). С. 20-26. https:// DOI: 10.17116/dokgastro2019803120

- Варганов М.В., Проничев В.В. Возможности эндоскопического гемостаза и фармакотерапии при желудочно-кишечных кровотечениях // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=18821 (дата обращения: 28.03.2020).

- Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии / В.К. Гостищев, М.А. Евсеев. М. 2008. 384 с. (Руководство для врачей).

- Земляной В.П., Нахумов М.М., Третьяков Д.В. Особенности желудочно-кишечных кровотечений у больных с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями // Скорая мед. помощь. 2016. № 4 (17). С. 51-55.

- Зыблев С.Л., Дундаров З.А. Применение антиоксидантов при остром гастродуоденальном язвенном кровотечении // Новости хирургии. 2014. № 2 (22). С. 155-163. https:// org/10.18484/2305- 0047.2014.2.155.

- DOI: 10.18484/2305-0047.2014.2.155

- Малоинвазивные технологии лечения гастродуоденальных кровотечений / К.Г. Кубачев, Э.Ю. Качесов, О.А. Петропавловская, О.С. Данилин // Вест. Северо-Западного гос. мед. унив. им. И.И. Мечникова. 2016. № 2 (8). С. 20-26.

- Организация и результаты хирургической помощи при язвенном гастродуоденальном кровотечении в стационарах центрального федерального округа / В.А. Кубышкин, В.П. Сажин, А.В. Федоров и др. // Хирургия. 2017. № 2. С. 4-9. https://10.17116/ hirurgia201724-9.

- DOI: 10.17116/hirurgia201724-9

- Сравнительная оценка систем прогноза рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения / Н.В. Лебедев, А.Е. Климов, П.Ю. Соколов, Ф.И. Циноева // Хирургия. 2013. № 8. С. 28-31.

- Современные методы диагностики и лечения острых желудочно-кишечных кровотечений различной этиологии / И.С. Малков, М.Н. Насруллаев, Г.Р. Закирова, И.И. Хамзин // Казанский мед. журн. 2016. № 6 (97). С. 832-837. https:// 10.17750/KMJ2016- 832.

- DOI: 10.17750/KMJ2016-832

- Оптимизация эндоскопической и медикаментозной терапии у больных с желудочно-кишечными кровотечениями / И.Ф. Овчинников, Е.Ф. Чередников, А.А. Глухов и др. // Вест.экспер и клин. хир. 2016. № 2 (31). С. 102-107. https:// 10.18499/2070-478X-2016-9- 2-102-107

- DOI: 10.18499/2070-478X-2016-9-2-102-107

- Основы доказательной медицины / Оганов Р.Г. М. 2010. 136 с. (Учебное пособие для системы послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей).

- Протоколы диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. / Ассоциация хирургов Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. СПб., 2007. 58 с.

- Сборник методических материалов "Школы хирургии РОХ" Желудочно-кишечные кровотечения. РОХ. 2015. 360 с.

- Структура летальности при язвенных гастродуоденальных кровотечениях / В.А. Ступин, М.В. Баглаенко, В.И. Кан и др. // Хирургия. 2013. № 5. С. 31-35.

- Тимербулатов Ш.В., Валеев М.В. Язвенные гастродуоденальные кровотечения. Стратификация риска развития неблагоприятных исходов. Эндоскопическая хирургия. 2019. № 25 (6). С. 5-11. https://

- DOI: 10.17116/endoskop2019250615

- Эпидемиология и факторы риска неблагоприятного исхода при неварикозных кровотечениях из верхних отделов желудочно- кишечного тракта / Е.Е. Тарасов, В.А. Багин, Е.В. Нишневич и др. // Хирургия. 2019. № 5. С. 31-37. 10.17116/hirurg- ia201905131.

- DOI: 10.17116/hirurg-ia201905131

- Современные взгляды на этиологию и патогенез разрывно- геморрагического синдрома (синдрома Меллори-Вейсса) / Е.Ф. Чередников, Ю.В. Малеев, А.В. Черных и др. // Журн. анатомии и гистопатологии. 2016. № 1 (17). С. 86-98.

- Шапошников В.И. К Проблеме лечения язвенных кровотечений // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 5. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=4946 (дата обращения: 29.03.2020).

- Augustin A.M., Fluck F., Bley T., Kickuth R. Endovascular therapy of gastroinestinal bleeding. Fortschr Röntgenstr, 2019, 191, pp. 1073-1082.

- DOI: 10.1055/a-0891-1116

- Botianu A, Matei D, Tantau M, Acalovschi M. Mortality and need of surgical treatment in acute upper gastrointestinal bleeding: a one year study in a tertiary center with a 24 hours / day-7 days / week endoscopy call. Has anything changed? Chirurgia (Bucur), 2013, 108(3), pp. 312-318.

- Brenner A., Afolabi A., Ahmad S.M. et al. Tranexamic acid for acute gastrointestinal bleeding (the HALT-IT trial): statistical analysis plan for an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Trials, 2019, 20 (1), p. 467. Published 2019 Jul 30.

- DOI: 10.1186/s13063-019-3561-7

- Yap, F.Y., Omene B.O., Patel M.N. et al. Transcatheter Embolotherapy for Gastrointestinal Bleeding: A Single Center Review of Safety, Effi acy, and Clinical Outcomes. Dig Dis Sci. 2013, 58, pp.1976-1984 (2013). doi. org/-z.

- DOI: 10.1007/s10620-012-2547

- Fujishiro M., Ikeda Y. Re-bleeding after endoscopic hemostasis for peptic ulcer bleeding: is enough said or are other factors important? Dig Dis Sci. - 2016, 61, pp. 1424-1425.

- DOI: 10.1007/s10620-016-4098-1

- Gölder S., Neuhas L., Freuer D., Probst A., Ebigbo A., Braun G. et al. Over-the-scope clip in peptic ulcer bleeding: clinical success in primary and secondary treatment and factors associated with treatment failure. Endosc Int Open, 2019, 7(6), pp. E846-E854.

- DOI: 10.1055/a-0898-3357

- Kim Jae-Sun, In-Seob Lee. Role of surgery in gastrointestinal bleeding. Gastrointestinal Intervention, 2018, 7 (3), pp. 136-141. 10.18528/ gii180029.

- DOI: 10.18528/gii180029

- Wang J., Cui Y., Wang J., Chen B., He Y., Chen M. Clinical epidemiological characteristics and change trend of upper gastrointestinal bleeding over the past 15 years. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi, 2017, 20 (4), pp. 425-431.

- Kaminskis A., Ivanova P., Kratovska A., Ponomarjova S., Ptašņuka M., Demičevs J. Endoscopic hemostasis followed by preventive transarterial embolization in high-risk patients with bleeding peptic ulcer: 5-year experience. World J Emerg Surg, 2019, 14 (45)

- DOI: 10.1186/s13017-019-0264-z

- Lassen A., Hallas J., Schaff litzky de Muckadell O.B. Complicated and uncomplicated peptic ulcers in a Danish county 1993-2002: a population-based cohort study. Am. J. Gastroenterol. 2006, 101, pp. 945-953.

- Loffroy R., Falvo N., Nakaï M., Pescatori L., Midulla M., Chevallier O. When all else fails - Radiological management of severe gastrointestinal bleeding. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2019, 42-43, 101612.

- DOI: 10.1016/j.bpg.2019.04.005

- Moayyedi P., Eikelboom J.W., Bosch J., Connolly S.J, Dyal L., Shestakovska O. et al. Pantoprazole to prevent gastroduodenal events in patients receiving rivaroxaban and/or aspirin in a randomized, double-blind, place-bo-controlled trial. Gastroenterology, 2019, 157 (2), pp. 403-412.

- Nykänen T., Peltola E., Kylänpää L., Udd M.Bleeding gastric and duodenal ulcers: casecontrol study comparing angioembolization and surgery. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2017, 52 (5), pp. 523-530. Epub 2017 Feb 15.

- DOI: 10.1080/00365521.2017.1288756

- Schmidt A., Gölder S., Goetz M., Meining A., Lau J., von Delius S. et al. Over-the-scope clips are more effective than standard endoscopic therapy for patients with recurrent bleeding of peptic ulcers. Gastroenterology, 2018, 155 (3), pp. 674-686. Epub 2018 May 24.

- DOI: 10.1053/j.gastro.2018.05.037

- Sung J.J., Chiu P.W., Chan F.K.L., Lau J.Y., Goh K.L.,Ho L.H. et al. Asia-Pacifi working group consensus on nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: an update 2018. Gut, 2018, 67 (10), pp. 1757-1768. Epub 2018 Apr 24. Erratum in: Gut. 2019 Feb;68(2):380.

- DOI: 10.1136/gutjnl-2018-316276

- Thamtorawat S., Nadarajan C., Rojwatcharapibarn S. Essential vascular anatomy and choice of embolic materials in gastrointestinal bleeding. Gastrointest Interv, 2018, 7 (3), pp. 142-149. 10.18528/ gii180028

- DOI: 10.18528/gii180028

- Viviane A., Alan B.N. Estimates of costs of hospital stay for variceal and nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in the United States. Value Health, 2008, 11 (1), pp.1-3.

- DOI: 10.1111/j.1524-4733.2007.00208.x