Предметы эпохи поздней бронзы и начала раннего железа из музеев Лабинского района Краснодарского края

Автор: Пелих А. Л., Скаков А. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются предметы конца эпохи бронзы - начала эпохи раннего железа из музеев Лабинского района Краснодарского края. Топор из ст. Бесленеевской имеет сходство как с топорами верхнекубанского типа, варианта А, характерными для прикубанского очага металлургии и металлообработки конца эпохи бронзы, так и с секирами, известными в протомеотской группе памятников начала эпохи раннего железа. Коленчатый серп из г. Лабинска типичен для прикубанского очага металлургии и металлообработки и относится к его поздним хронологическим группам - удобненской и бекешевской. Орнаментированный топор с дважды изогнутым корпусом датируется в пределах IX или IX-VIII вв. до н. э. и связан своим происхождением с центральнокавказским локальным центром кобано-колхидского графического стиля.

Прикубанский очаг металлургии и металлообработки, эпоха поздней бронзы, кобано-колхидские топоры

Короткий адрес: https://sciup.org/143179113

IDR: 143179113 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.72-84

Текст научной статьи Предметы эпохи поздней бронзы и начала раннего железа из музеев Лабинского района Краснодарского края

Цель настоящей статьи – публикация металлических предметов конца эпохи бронзы – начала эпохи раннего железа, хранящихся в музейных собраниях в Лабинском районе Краснодарского края1.

В Лабинском музее истории и краеведения им. Ф. И. Моисеенко (г. Лабинск Краснодарского края)2 хранятся два предмета этого времени – топор и серп, при

-

1 Благодарим директора Лабинского музея истории и краеведения В. А. Бережную за возможность комфортной работы с материалами, хранящимися в фондах музея, и неоценимую помощь в ознакомлении с предметами из краеведческой комнаты Вознесенской детской библиотеки.

-

2 Официальное название: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Лабинского городского поселения Лабинского района «Музей истории и краеведения им. Ф. И. Моисеенко» (МБУК ЛМИК).

этом топор неоднократно был представлен в публикациях ( Шабардин , 1996; Пелих , 2003б. С. 68, 69. Рис. 4: 3 ; Сазонов , 2006. С. 38. Рис. 5: 2 ; Эрлих , 2007. С. 110. Рис. 165: 2 ). Одна из целей настоящей работы – более полная и точная характеристика этого, казалось бы, уже хорошо известного топора.

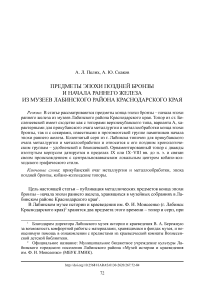

Топор из ст. Бесленеевской3, расположенной на р. Ходзь (левый приток р. Лабы), был передан в музей жителем этой станицы. Топор бронзовый, литой (рис. 1). На поверхности топора видны мелкие воздушные раковины как свидетельство не очень качественного литья. Спинка прямая. Длина – 14,7 см. Ширина слабо закругленного лезвия 6,2 см. Обух заканчивается пяткой высотой 1,3 см и длиной 2 см, с плоской ударной поверхностью. На боковых гранях обуха – три рельефных продольных ребра-валика. Проушное отверстие – подовальной формы (4,5 × 3,5 см). При этом складывается впечатление, что проух топора расширялся механически изнутри, что и привело к изменению его формы с изначально овальной на подовальную. Лезвие топора – со следами использования: режущая кромка с вмятинами, на боковых гранях лезвия – царапины и несколько довольно глубоких борозд. Вес топора – 395,7 грамма. На поверхности частично сохранилась стертая зеленая патина.

Топор из Бесленеевской мы относим к первому варианту топоров-секир, по А. Л. Пелиху, – бронзовые проушные топоры с прямой спинкой, относительно узким лезвием, прямой пяткой ( Пелих , 2003б. С. 68). Этот топор можно также отнести к типу 1 по В. Р. Эрлиху – к топорам, имеющим почти прямую верхнюю грань-спинку, желобчатую втулку, овальный обушок расположен близко к проушине и практически не имеет никакого выделенного перехода ( Эрлих , 2007. С. 110). Можно заметить, что основания для выделения этого особого варианта/ типа у обоих авторов, в целом, близки. Отметим, правда, что здесь мы имеем дело скорее не с желобчатой втулкой, а со втулкой с продольными ребрами.

Топор из ст. Бесленеевской наиболее близок топорику-секире из покупки 1906 г., обозначенной как происходящая из Майкопского округа ( Иессен , 1951. С. 95, 105, 106. Рис. 41), и секире, найденной в с. Эшера близ Сухума (Там же. С. 101, 105, 106. Рис. 42: 1 ). А. А. Сазонов даже предположил, что топор из Бе-сленеевской – прямой прототип топоров из Майкопа и Эшеры ( Сазонов , 2006. С. 42). Такая схема развития возможна, но не менее возможно и их параллельное существование.

При этом видна связь секир данного типа с топорами варианта А верхнекубанского типа, характерными для прикубанского очага металлургии и металлообработки конца эпохи бронзы (далее – ПОММ) ( Пелих , 2003б. С. 68; Эрлих , 2007. С. 110). Это топоры с «легким» прямым туловом и обухом с выделенной пяткой, с узким слабой округлости лезвием, овальной проушиной, с продольными ребрами на боковых гранях втулки ( Пелих , 2003б. С. 62). Такие топоры, известные из Агурского ( Иессен , 1951. С. 90. Рис. 18: 1 ), Боргустанского ( Иессен , 1951. С. 91. Рис. 20: 4 ; Козенкова , 1995. Табл. XVIII: 2 ), Упорненского ( Аптека-рев, Козенкова , 1986. Рис. 1: 7 ) кладов, из покупки из с. Карт-Джюрт ( Иессен , 1951. С. 90. Рис. 17), из Учкулана (Там же. С. 89. Рис. 15), в целом датируются

Рис. 1. Топор из ст. Бесленеевской белозерским временем по степной восточноевропейской шкале, что соответствует бекешевскому (включающему и памятники ольгенфельдской группы) этапу ПОММ (Бочкарев, Пелих, 2019. С. 179). В абсолютных датах – это в основном XII–X вв. до н. э. (Бочкарев, Пелих, 2008. С. 66).

С верхнекубанскими топорами варианта А лабинскую секиру связывают обух с выделенной пяткой, ребристое оформление втулки, прямой со стороны спинки корпус и слабой округлости лезвие.

Важно сочетание таких двух особенностей морфологии рассматриваемой секиры как прямой со стороны спинки корпус и лезвие слабой округлости ( Пелих , 2003б. C. 62). Это сочетание характерно для верхнекубанских топоров эпохи финала бронзы, есть на протомеотских секирах начала раннего железа, но не характерно для изделий кобанской общности, где мы видим либо сильную округлость лезвия (которое при этом может расширяться как с стороны брюшка, так и, менее значительно, со стороны спинки), либо изогнутый корпус, либо сочетание этих признаков.

Топор из Бесленеевской нельзя далеко отрывать от секир 2 типа, по В. Р. Эрлиху Так, с секирой из ст. Каменномостской ( Иессен , 1951. С. 95, 106. Рис. 42: 2 ) его сближают форма лезвия и рельефные продольные ребра на боковых гранях обуха. А с топориком из ст. Шапсугской ( Пьянков, Пономарев , 1998. С. 15–18. Рис. 1) – прямая спинка и форма лезвия.

Секиры типа 2 вполне определенно связываются с протомеотской группой памятников ( Эрлих , 2007. С. 110, 111), начало существования которой датируется временем не позднее перв. пол.VIII в. до н. э., с возможностью понижения этой даты до IX в. до н. э. (Там же. С. 187).

В пределах обозначенных выше культурных горизонтов и дат и следует трактовать топор из ст. Бесленеевской.

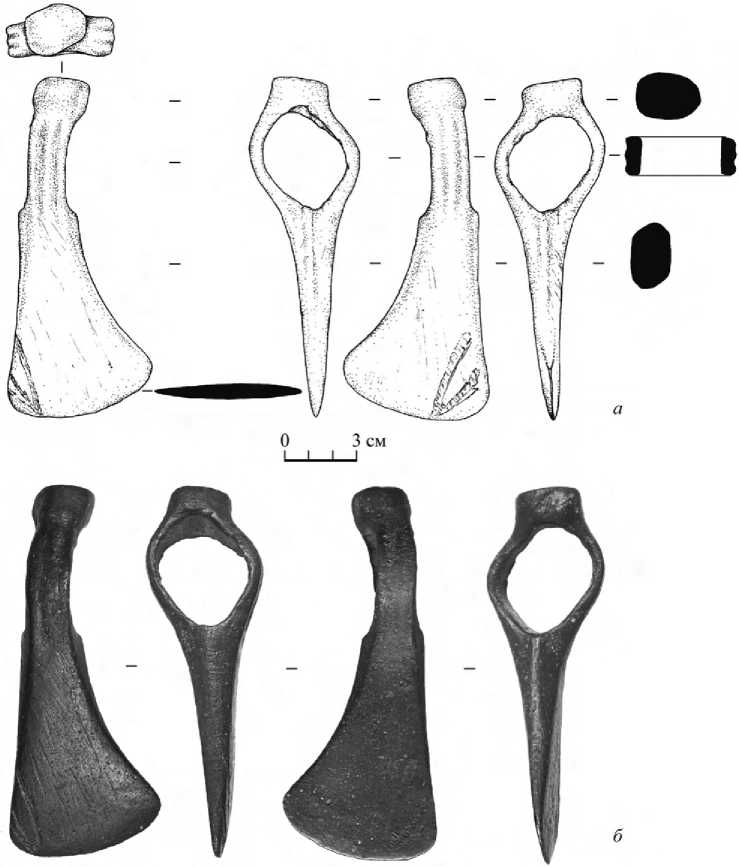

Также в Лабинском музее хранится бронзовый серп – случайная находка при выработке карьера в восточной части г. Лабинска (рис. 2). Он был принят на хранение согласно Акту приема № 7 от 26.10.2001 г. Конец лезвия обломан находчиками. Коленчатый. Максимальная длина лезвийной части – 19,3 см, хорда лезвия – 15,6 см, ширина лезвия – до 4 см, толщина лезвия – 2,8 мм, высота дуги изгиба спинки – 11,2 см. Соотношение длины лезвийной части к высоте дуги – 1,72. Вес (с обломком) – 150 граммов. Отлит в односторонней форме. Литье режущей кромки – под левую руку. Сечение лезвия линзовидное. Литник обрублен. Серп прокован, режущая часть не заострена. Штырь рукояти сформирован сильной поперечной сковкой, загнут, конец заострен. Поверхность покрыта (кроме мест механических современных повреждений) зеленой патиной.

Серпы, подобные лабинскому, неоднократно были предметом рассмотрения исследователей. А. А. Иессен определил их как категорию инвентаря, характерную для выделенного им прикубанского очага металлургии и металлообработки конца эпохи бронзы ( Иессен , 1951. С. 108–111). Лабинский серп относится к первой группе серпов, по А. А. Иессену, – серпы с перегибом спинки к рукоятке почти под прямым углом. Этот основной признак – резкий перегиб спинки, иногда почти под прямым углом, при переходе от лезвийной части к рукояти - позволяет обозначить подобные серпы как коленчатые ( Пелих , 2003а. С. 12, 13).

Рис. 2. Серп из г. Лабинска

Коленчатые серпы составляют основной массив изделий ПОММ. Причем для бекешевского этапа – это единственная группа серпов, зафиксированная в комплексах ( Бочкарев, Пелих , 2019. С. 180, 181. Рис. 1). Кроме того, серпы с «длинным коленом», подобные лабинскому, появляются в комплексах ПОММ на ранее удобненского этапа, а в основной своей массе они встречаются в комплексах поздних этапов развития ПОММ, синхронизируемых, по В. С. Бочкареву, с VI–VII этапами эпохи поздней бронзы юга Восточной Европы.

Таким образом, серп из Лабинска датируется этапами эпохи поздней бронзы, синхронизируемыми с удобненской и бекешевской (в широком смысле, включая выделяемую позднюю ольгенфельдскую группу) группами ПОММ. При этом преимущественно лабинский серп должен датироваться бекешевским временем, т. е. XII–X вв. до н. э.

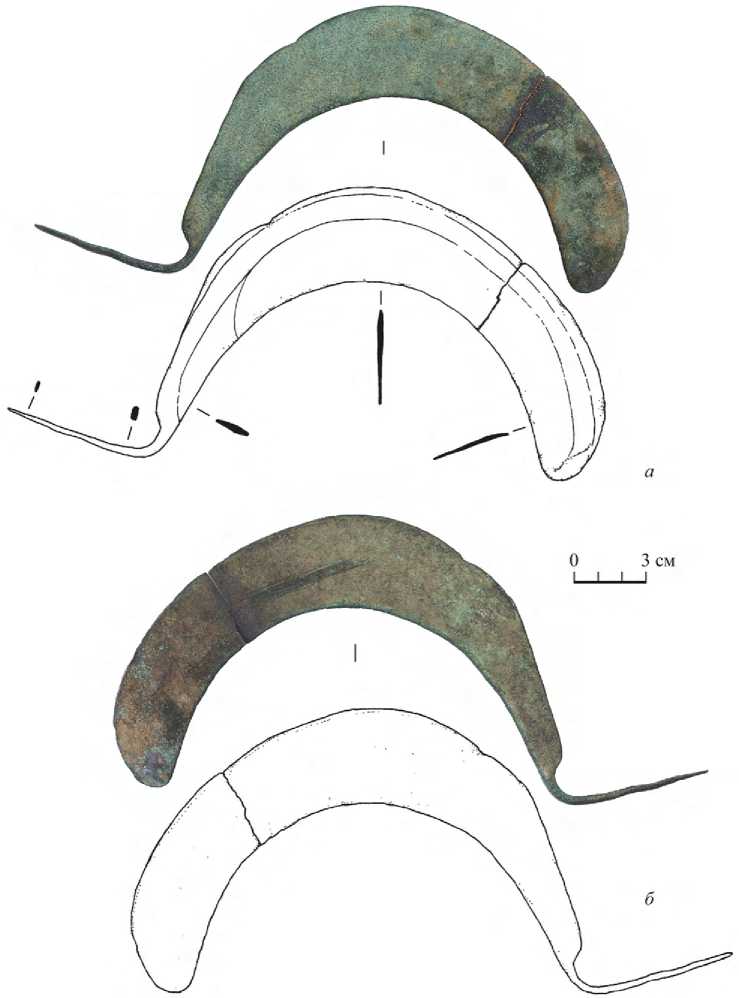

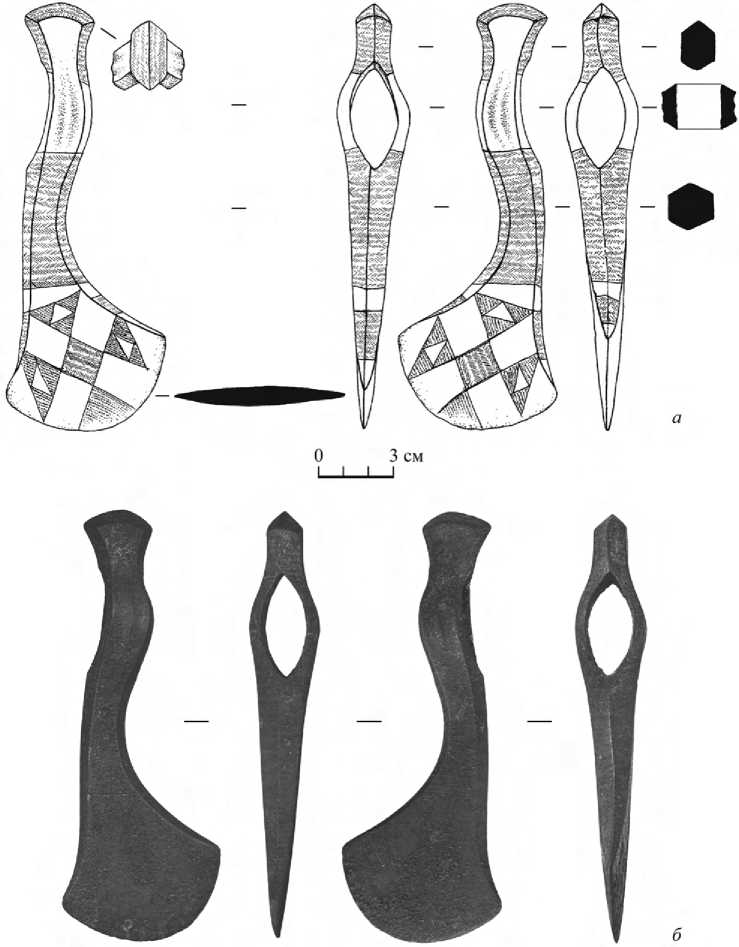

Бронзовый орнаментированный кобано-колхидский топор проходит как старое поступление в краеведческую комнату Вознесенской детской библиотеки (ст. Вознесенская Лабинского района Краснодарского края)4. Сведения об обстоятельствах обнаружения и поступления не сохранились. Необходимо учитывать, сколь редкими в последние десятилетия являются находки кобано-колхидских орнаментированных топоров на Кавказе, особенно на Северном ( Скаков , 2016).

Это бронзовый литой топор с дважды изогнутым корпусом, молоточковидным обухом, линзовидным проухом, лопастью полуовальной формы и с богатым декором (рис. 3). Длина топора – 17,7 см. Ширина лезвия – 6,7 см. Размеры проуха – 4,3 × 1,9 см. На боковых гранях обуха – три рельефных продольных ребра. Вес топора – 385,9 грамма. На режущей кромке есть небольшие вмятины. Металл топора частично затянут зеленой патиной, частично (в основном лезвие) не имеет ее, в этом случае бронза отличается бордово-коричневым цветом. Часть орнамента на лезвии, особенно ближе к режущей кромке, повреждена коррозией.

Поверхность предмета покрыта тонким гравированным орнаментом: верх и торцевые грани верхней части обуха украшены елочным орнаментом; поверхность средней части топора – от низа проуха до верха лезвия – покрывает сплошной елочный орнамент, образующий декоративный поясок; этот же елочный орнамент, отделенный неорнаментированным пространством от орнамента пояска в средней части, есть на торцевых гранях лезвия. Плоские грани лезвийной части вмещают изображение сложного прямого равноконечного креста, центр которого представляет собой орнаментированный елочным узором ромб, лучи сужаются к центру, образованные орнаментированными рядами точек треугольниками, в каждый из которых (кроме нижнего) вписан треугольник неор-наментированный. Подобный орнамент не мог, скорее всего, заполнять поврежденный коррозией нижний луч креста, так как сохранившаяся там точковка носит сплошной характер.

Систематизация орнаментированных кобано-колхидских топоров была предложена одним из авторов исходя из их декора, в первую очередь – декора

Рис. 3. Топор из краеведческой комнаты Вознесенской детской библиотеки лопасти (Скаков, 1997). К выделенной группе 13 были отнесены топоры с изображением «мальтийского креста» на лопасти (Там же. С. 77), при этом заметим, что данное определение теперь кажется нам неточным, поскольку настоящий «мальтийский крест» является восьмиконечным. Поэтому более корректно говорить о топорах с изображением равноконечного креста на лопасти.

В 1997 г. нам было известно 7 топоров с таким декором лопасти. Из них два относятся к коллекции из Кобанского могильника, хранящейся в Венском музее естественной истории (Naturhistorisches Museum – NHMW), и опубликованы Ф. Ганчаром ( Hančar , 1934. Abb. 1c. Taf. V: 2 ). Два топора группы 13 происходят из Тлийского могильника, погребений 52 ( Техов , 1980. Табл. 46: 6 ; 1988. Рис. 121) и 201 (Там же. Табл. 88: 1 ; 1988. Рис. 23). Три топора группы 13 было найдено на территории Абхазии, в Ачандаре (находка приблизительно 1910 г.) ( Лукин , 1941. С. 54, 55. Рис. 5: 1, 2 ), Отхаре (Там же. С. 53. Рис. 4), Ачкаце (находка 1948 г.) ( Воронов , 1969. С. 22). Еще один топор этой группы, найденный в с. Заюково (Кабардино-Балкария) на «холме, где копают золото» (один из подвергающихся разграблению могильников), и использованный в одной из работ местного краеведа, был недавно введен одним из авторов в научный оборот ( Скаков , 2016. С. 237, 238. Рис. 6: 1 ).

В группе 13 три топора, происходящих из Абхазии, и экземпляр из погр. 52 Тлийского могильника относятся по своей форме к третьему типу (прямой корпус и клиновидный обух), а топоры из Кобанского могильника, погр. 201 Тлий-ского могильника и Кабардино-Балкарии, как и публикуемый нами экземпляр, – к первому типу (дважды изогнутый корпус и молоточковидный обух).

По оформлению равноконечного креста, с ромбом в срединной части, заполненным елочным орнаментом, и четырьмя оконечностями в виде треугольников, каждый (или три) из которых разделен на четыре треугольника, и три из них заполнены точечным орнаментом, декор лабинского топора находит ближайшие аналогии на топорах из Кобанского м-ка ( Hančar , 1934. Abb. 1c) и погр. 201 Тлийского м-ка; в меньшей степени – на топоре из с. Заюково. Равноконечные кресты на топорах с территории Абхазии оформлены иначе, образуя комбинации треугольников; а равноконечные кресты на топорах из погр. 52 Тлийского м-ка и из Кобанского м-ка (Ibid. Taf. V: 2 ) состоят из срединной части в виде крупного ромба, заполненного кружковым орнаментом, и четырех небольших треугольников. Эти два топора сближаются друг с другом и по богатому декору, покрывающему боковые грани.

Для хронологического распределения выделенных групп были определены два признака – наличие орнаментального пояска на «шейке» топора и шнурового орнамента на его гранях. На топорах первого хронологического периода (хронологические периоды в данном случае имеют относительный характер) нет ни пояска в средней части топора, ни шнурового орнамента по его граням; второго – есть пояс, но нет шнура; третьего – есть пояс и только появляется шнур; четвертого – есть и пояс, и шнур ( Скаков , 1997. С. 72).

Исходя из такого хронологического распределения, наш топор, как и вся группа 13, относится ко второму периоду существования кобано-колхидских орнаментированных топоров. У лабинского топора, как и у других топоров группы, нет шнурового орнамента на гранях, но декоративный поясок в средней части тулова уже присутствует, хотя в большинстве случаев не является сильно акцентированным. Аналогию такому пояску в нашей группе мы видим у одного из топоров Кобанского м-ка (Hančar, 1934. Abb. 1c). У топоров из погребения 201 Тлийского м-ка и Заюково четко выраженные пояски отсутствуют, их функции здесь выполняет верхняя часть подтреугольной рамки, занимающая елочным орнаментом среднюю часть тулова. У топоров из Ачандары и Ачкаца пояски, заполненные елочным орнаментом, присутствуют, но не охватывают все тулово топора, ограничиваясь только средними гранями. Пояски четко выражены и богато декорированы у топоров из погр. 52 Тлийского м-ка, из Кобанского м-ка (Ibid. Taf. V: 2) и из Отхары.

Еще одним признаком, позволяющим определить хронологическое место той или иной группы, является наличие «пересечений» между ними, когда декор одной лопасти топора относится к одной группе, а декор второй лопасти – к другой. Возможен и другой вариант, свидетельствующий о наличии связей между группами или взаимовлияний, когда в декоре одной лопасти объединены характерные признаки двух групп. «Пересечения» между группами мы видим у топора из погребения 52 Тлийского м-ка, на одной из его лицевых сторон изображен горизонтально расположенный зверь, ограниченный пределами лопасти (группа 5 третьего хронологического периода) и у одного из топоров Кобанского м-ка (Ibid.), у которого на второй лицевой стороне изображены два вертикально расположенных зверя, фактически ограниченных (конечности и часть хвоста одного из животных немного переходят на боковую грань) пределами лопасти (подгруппа 4/2 второго хронологического периода – изображение вертикально расположенного зверя, ограниченного пределами лопасти, без рамки или обвода). У топоров из погр. 201 Тлийского м-ка и с. Заюково изображения равноконечного креста заключены в подтреугольную рамку, заполненную елочным орнаментом, что говорит о влиянии со стороны группы 2 первого и второго хронологических периодов. Еще одним показательным «пересечением» является декор топора из с. Заюково, у которого на обеих лопастях между подтреугольной рамкой и лезвием топора изображены рыбы, что характерно для подгруппы 2/2 первого хронологического периода. Отметим, что в эту группу входят, кроме экземпляра из с. Заюково, только два топора из погребений 16 и 18 Тлийского м-ка.

«Пересечением» также можно считать декор средней части равноконечного креста, оформленной в виде ромба, заполненного кружковым орнаментом, у топоров из Кобанского м-ка (Ibid. Taf. V: 2 ) и погр. 52 Тлийского м-ка. Кружковый орнамент на лопасти украшает топоры подгруппы 12/1 второго хронологического периода, и для них, кстати, также характерно наличие на лопасти ограничивающей декор рамки или внешнего обвода, что сближает их с группой 2.

Упомянем также об изображениях равноконечного креста на топорах других групп. На лопасти одного из топоров группы 5 (третий хронологический период) из Кобанского м-ка равноконечный крест изображен над головой «собаки-волка» ( Доманский , 1984. Рис. 14. Илл. 23). У двух топоров, из Кобанского м-ка ( Уварова , 1900. Табл. VII: 1 ) и погр. 87 Тлийского м-ка, подгруппы 2/5 первого хронологического периода, на лопасти которых помещена подтреугольная рамка с изображением ряда треугольников вершинами вниз, в сторону лезвия, равноконечные кресты нанесены на боковых гранях.

Таким образом, имеющиеся «пересечения» и «связи» (влияния) подтверждают хронологическое место группы 13, отнесенной нами ко второму периоду в развитии кобано-колхидского графического стиля. В абсолютных датах, с некоторой степенью условности, так как прямолинейное развитие стиля вряд ли возможно, это IX в. до н. э. Этой или несколько более широкой датировке IX–VIII вв. до н. э. не противоречат немногочисленные комплексы с топорами группы 13 – погребения 52 и 201 Тлийского м-ка, комплексы из Ачандары (со вторым топором, относящимся к группе 5 третьего хронологического периода) и Ачкаца.

Для второго хронологического периода выделяется два локальных центра кобано-колхидского графического стиля – центральнокавказский и абхазский. Группа 13 присутствует в обоих локальных центрах, при этом декор топора из погребения 52 Тлийского м-ка демонстрирует явное воздействие со стороны абхазского центра. Проявляется оно в позе изображенного зверя, в заполнении пояска кружковым орнаментом, в паре солярных знаков между обухом и проухом, в изображении «зверя» (также «собаки-волка») под обухом. В то же время полоски елочного орнамента и изображения рыб вокруг проуха (как и у топора из Заюково) характерны именно для центральнокавказского варианта графического стиля. Отметим также, что скромный декор боковых граней лабинского топора, ограниченный полосами и участками елочного орнамента, как и у топоров из погребения 201 Тлийского м-ка (на нем изображена еще пара рыб) и Кобанского м-ка ( Hančar , 1934. Abb. 1c), соответствует традиции южноосетинского (тлийского) варианта графического стиля третьего и четвертого хронологических периодов. Таким образом, можно предположить, что лабинский топор, как и некоторые другие орнаментированные топоры второго хронологического периода, стоит у истоков формирования южноосетинского варианта графического стиля. В любом случае, абсолютно несомненно центральнокавказское происхождение лабинского топора. Учитывая, что данные об обстоятельствах его поступления на место нынешнего хранения не сохранились, этот топор вряд ли стоит увязывать происхождением с кубанскими памятниками.

Список литературы Предметы эпохи поздней бронзы и начала раннего железа из музеев Лабинского района Краснодарского края

- Аптекарев А. З., Козенкова В. И., 1986. Клад эпохи поздней бронзы из станицы Упорной // СА. № 3. С. 121–135.

- Бочкарев В. С., Пелих А. Л., 2008. К хронологии памятников прикубанского очага металлургии и металлообработки // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа (Владикавказ. 21–25 апреля 2008 г.): тез. докл. Междунар. науч. конф. Владикавказ. С. 64–66.

- Бочкарев В. С., Пелих А. Л., 2019. Клады с изделиями прикубанского очага металлургии и металлообработки позднего бронзового века // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции): материалы Междунар. конф. (18–22 ноября 2019 г., Санкт-Петербург). Т. II. Связи, контакты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV–I тыс. до н. э.): к 80-летию со дня рождения выдающегося археолога В. С. Бочкарева. СПб.: ИИМК РАН: Невская Типография. С. 179–183.

- Воронов Ю. Н., 1969. Археологическая карта Абхазии. Сухуми: Алашара. 95 с.

- Доманский Я. В., 1984. Древняя художественная бронза Кавказа в собрании Государственного Эрмитажа. М.: Искусство. 240 с.

- Иессен А. А., 1951. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового века // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа / Ред. Е. И. Крупнов. М.; Л.: АН СССР. С. 75–124. (МИА; № 23.)

- Козенкова В. И., 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (систематизация и хронология). Западный вариант. М.: ТИМР. 166 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Лукин А. Л., 1941. Материалы по археологии Бзыбской Абхазии // Труды Отдела истории первобытной культуры ГЭ. Т. I / Ред. А. А. Иессен. Л. С. 17–97.

- Пелих А. Л., 2003а. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки и его место в системе межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-Восточной Европы: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб. 26 с.

- Пелих А. Л., 2003б. Топоры верхнекубанского типа позднебронзового времени // МИАСК. Вып. 1. С. 62–74.

- Пьянков А. В., Пономарев В. П., 1998. Бронзовый топор из окрестностей ст. Шапсугской // Древности Кубани. Вып. 7. Краснодар. С. 15–18.

- Сазонов А. А., 2006. Бронзовые скипетры протомеотских вождей // МИАСК. Вып. 6. С. 33–59.

- Скаков А. Ю., 1997. К вопросу об эволюции декора кобано-колхидских бронзовых топоров // Древности Евразии / Отв. ред.: С. В. Демиденко, Д. В. Журавлев. М.: МГУ. С. 70–87.

- Скаков А. Ю., 2016. Обзор новых находок кобано-колхидских орнаментированных топоров // Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти М. Н. Погребовой (Москва, 25–27 апреля 2016 г.) / Отв. ред.: А. С. Балахванцев, С. В. Кулланда. М.: ИВ РАН. С. 229–241.

- Техов Б. В., 1980. Тлийский могильник. I (комплексы XVI–X вв. до н. э.). Тбилиси: Мецниереба. 196 с.

- Техов Б. В., 1988. Бронзовые топоры Тлийского могильника. Тбилиси: Мецниереба. 86 с.

- Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К. 382 с. (Материалы по археологии Кавказа; вып. VIII.)

- Шабардин А. А., 1996. Бронзовый топор кобанского облика из станицы Бесленеевской // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. XIX Крупновские чтения (Москва, апрель 1996 г.): тез. докл. / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М.: ИА РАН. С. 160.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века: протомеотская группа памятников. М.: Наука. 430 с.

- Hančar F., 1934. Die Beileaus Koban in der Wiener Sammlungkaukasischer Altertümer // Wiener Prähistorische Zeitschrift. XXI. Wien. S. 12–44.