Предметы круга варварских эмалей из собрания В. В. Хвойко в фондах ГИМ

Автор: Биркина Н. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному изучению предметов круга восточноевропейских варварских эмалей, проданных В. В. Хвойко в фонды Государственного исторического музея. В публикации актуализированы имеющиеся в распоряжении исследователей сведения об этих украшениях, уточнено описание и внешний вид отдельных вещей. Также в работе рассмотрена технология металлообработки каждого предмета, на основании чего они сгруппированы по уровню работы мастера.

Восточноевропейские выемчатые эмали, поднепровье, технология металлообработки

Короткий адрес: https://sciup.org/143179097

IDR: 143179097 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.207-220

Текст научной статьи Предметы круга варварских эмалей из собрания В. В. Хвойко в фондах ГИМ

Предметы круга восточноевропейских варварских эмалей в последние годы все чаще попадают в сферу внимания исследователей, хотя первые находки подобных вещей были сделаны более ста лет назад. Среди первых публикаций комплекса таких украшений может быть названа работа Булычова Н. И. ( Булы-чов , 1899. С. 17–19. Табл. VIII–XIII). Следующий этап изучения приходится на вторую половину XX в. и связан с появлением монографии Корзухиной Г. Ф. ( Корзухина , 1978), где опубликовано большинство известных на тот момент предметов круга варварских эмалей и разработана типология этих предметов. Кроме того, в ней есть обзор работ предшественников, затрагивавших данную тему. Дополнение этого свода было сделано Обломским А. М. и Терпилов-ским Р. В. ( Обломский, Терпиловский , 2007).

В связи с тем, что многие вещи, найденные в XIX и XX вв., не подвергались комплексному исследованию, а уровень их прорисовки не соответствует современному, представляется важным актуализировать имеющиеся в нашем

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40093.

распоряжении сведения об этих предметах и подвергнуть их всестороннему изучению. Немаловажным является проведение полного комплекса работ с материалом (фотография, зарисовка, описание, измерение) и дополнение сведений как о технологических приемах, использованных для создания этих предметов, так и об их внешнем виде и стилистических особенностях.

За последние годы значительно возросло количество находок и изменились методы их изучения. Внимание исследователей обратилось в том числе на технологические приемы, использованные при создании таких вещей. Заметим, что анализироваться стали как способы металлообработки, так и специфика нанесения эмалей. Не остается в стороне изучение сырьевой базы и составы металлов. Благодаря такому комплексному подходу появляется возможность всесторонне изучить феномен появления и распространения предметов круга варварских эмалей. Впервые такой подход к исследованию коллекции круга эмалей на современном уровне был применен А. Битнер-Врублевской и Т. Ставярской ( Bitner-Wróblewska, Stawiarska , 2009). Продолжение он получил в публикации Брянского клада (Брянский клад…, 2018). Наиболее полно вопрос о технологии создания вещей круга варварских эмалей был освещен И. А. Сапрыкиной ( Сапрыкина , 2018. С. 227–236, Akhmedov et al ., 2014. P. 130–131). В конце 60-х гг. лабораторией Е. Н. Черныха были произведены отборы проб металла некоторых предметов круга варварских эмалей. В рамках их работы был проведен анализ состава металла предметов из Мощинского клада ( Черных и др ., 1969. С. 112. Рис. 54). На украшениях из собрания В. В. Хвойко тоже зафиксированы следы взятия проб, вероятно, это было сделано тогда же, но не вошло в публикацию.

В ходе естественнонаучного изучения предметов были проанализированы приемы, использованные ювелирами при создании вещей, а также отмечены следы применявшихся инструментов. Эти наблюдения дополнят собираемую базу сведений о технологии изготовления украшений круга эмалей и в дальнейшем, возможно, позволят выделить производственные центры. Исследование предметов производилось с помощью визуального анализа их поверхности и макросъемки следов технических операций и инструментов. Работа выполнялась с помощью стереомикроскопа Stemi 2000C (Zeiss) в фондах отдела Археологических памятников ГИМ.

Исследуемая коллекция

В этой работе рассматривается коллекция вещей из собрания В. В. Хвойко. Все эти предметы были опубликованы в монографии Г. Ф. Корзухиной ( Корзухина , 1978). Однако в силу того, что исследователь преследовал в своей работе иные цели, украшения не были подробно освещены.

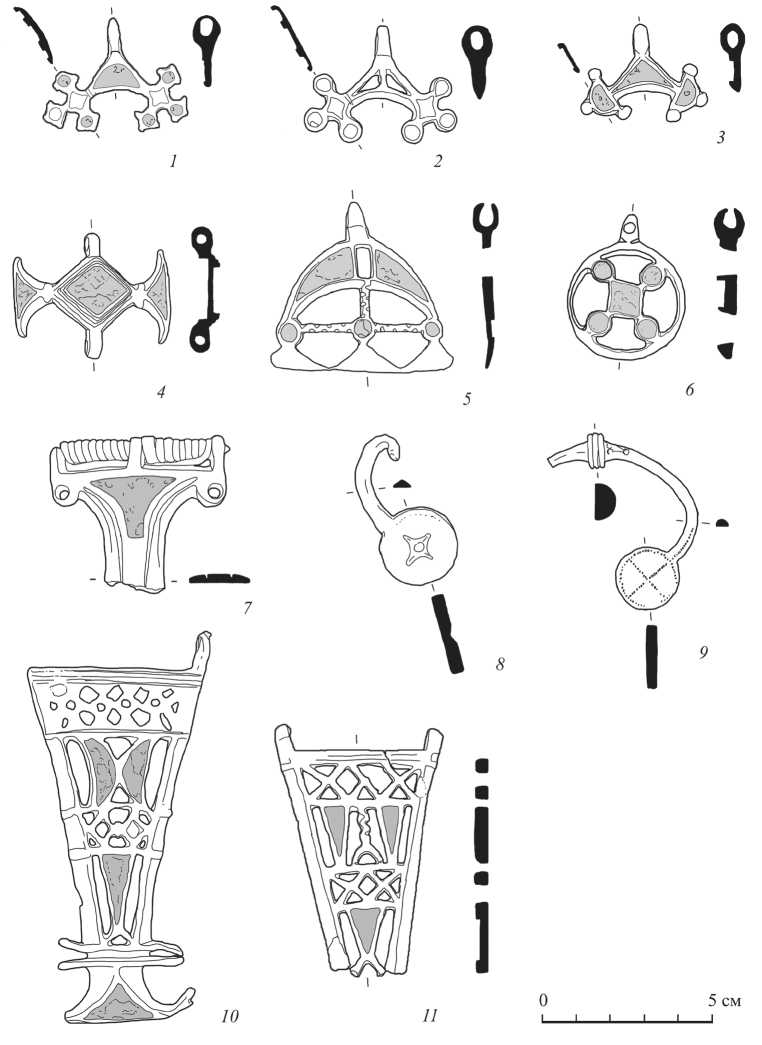

Всего в коллекцию входит одиннадцать предметов: четыре лунницы (три маленькие и одна крупная) (рис. 1: 1, 2, 3, 5 ; рис. 3: 1, 2, 3, 5 ), два фрагмента подковообразных фибул (рис. 1: 8, 9 ; рис. 3: 8, 9 ), фрагмент Т-образной перекладчатой фибулы (рис. 1: 7 ; рис. 3: 7 ), две треугольные фибулы (одна представлена фрагментом) (рис. 1: 11, 10 ; рис. 3: 11, 10 ), округлая подвеска (рис. 1: 6 ; рис. 3: 6 ), ромбическое звено цепи (рис. 1: 4 ; рис. 3: 4 ).

Рис. 1. Предметы из коллекции В. В. Хвойко. ГИМ 44202, оп. Б1257, 1258 (фото: Н. А. Биркина)

Нумерация по описи: 1 – лунница Б1257/1; 2 – лунница Б1257/2; 3 – лунница Б1257/3; 4 – звено цепи Б1257/4; 5 – лунница большая Б1257/5; 6 – привеска округлая Б1257/6; 7 – Т-образная перекладчатая фибула Б1257/7; 8 – тподковообразная фибула Б1257/11; 9 – подковообразная фибула Б1257/12; 10 – треугольная фибула Б1257/14; 11 – фрагмент треугольной фибулы Б1258/1

Все они имеют номер коллекции ГИМ 44202, оп. Б1257, оп. Б1258. В книге поступлений ГИМ указано, что коллекция предметов была куплена у Григория Фролова, запись о поступлении датируется мартом 1907 г., в примечаниях указывается, что предметы принадлежали В. В. Хвойко из Киева. Также упоминается опись, составленная В. А. Городцовым, которая, вероятно, не сохранилась. Местом происхождения находок указана Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Монастырище, одна из фибул (треугольная) найдена в Черниговской губернии. Эти сведения разнятся с данными из монографии Г. Ф. Корзухиной, о чем будет написано ниже, для каждого предмета в отдельности.

Лунница. ГИМ 44202/1, оп. Б1257/1 (рис. 1: 1 ; рис. 3: 1 ) ( Корзухина , 1978. С. 65. Табл. 8: 4 ). Треугольной формы с ушком для подвешивания. В центральной части гнездо для эмали, повторяющее форму лунницы, внутри остатки красной эмали. На обоих концах расположено по ромбическему выступу с гнездом для эмали, вероятно, что эмали там не было. На каждой из свободных вершин располагается дисковидное окончание с тремя отростками, которые делают форму этих окончаний похожей на ромбы. В дисковидных окончаниях выемки с красной эмалью или ее остатками. Перед ромбическими концевыми щитками лунница орнаментирована двумя параллельными линиями. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 3,2 см; длина максимальная – 4,3 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомиро-ва и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

Лунница. ГИМ 44202/2, оп. Б1257/2 (рис. 1: 2 ; рис. 3: 2 ) (Там же. Табл. 8: 7 ). Треугольной формы с ушком для подвешивания. В центральной части два треугольных сквозных отверстия, разделенных вертикальной перемычкой в центре. На обоих концах расположено по ромбическому выступу с гнездом для эмали. На каждой из свободных вершин располагается дисковидное окончание с гнездами для эмали. Во всех выемках не зафиксировано следов эмалевых вставок. Перед левым ромбическим концевым щитком лунница орнаментирована двумя параллельными линиями. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 3,7 см; высота в центральной части – 2,3 см; длина максимальная – 4,8 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трак-томирова и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

Лунница. ГИМ 44202/3, оп. Б1257/3 (рис. 1: 3 ; рис. 3: 3 ) (Там же. Табл. 9: 11 ). Треугольной формы с ушком для подвешивания. В центральной части гнездо для эмали, повторяющее форму лунницы, внутри красная эмаль. На обоих концах расположено по выступу в форме полудиска с тремя шариками. На концевых щитках вставки белой эмали. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 2,6 см; высота в центральной части – 2,1 см; длина максимальная – 3,7 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трак-томирова и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эти три подвески по форме относятся к первому типу – маленькие лунницы (Там же. С. 47). Из описанных выше украшений два (оп. Б1257/1,3) соответствуют средней стадии развития, она характеризуется появлением эмалевой вставки на корпусе, отростками на концах и ажурной орнаментацией ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 119).

Датируется она, вероятнее всего, концом II – III в. н. э. Одна лунница (оп. Б1257/2) относится к финальной стадии, для которой характерно упрощение внешнего вида изделия, наличие прорезного декора без эмалевых вставок. Датируется она, вероятнее, серединой III – второй половиной IV в. н. э.

Звено цепи ромбическое. ГИМ 44202/4, оп. Б1257/4 (рис. 1: 4 ; рис. 3: 4 ) ( Корзухина , 1978. С. 65. Табл. 11: 7 ). Центральная часть в форме ромба с гнездом для эмали, на двух углах ромба расположены ушки для привешивания, на других углах окончания треугольной формы с выемками для эмали. На окончаниях эмаль красного цвета, в центральной части эмаль красного и голубого цветов. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 3,9 см; длина максимальная – 4,9 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Монастырище по учетной документации ГИМ. По данным Г. Ф. Корзухиной, близ с. Стайки Обуховского р-на Киевской обл.

По классификации Г. Ф. Корзухиной это звено от цепи 2-го типа, названного вильнюсским, состоящей из литых звеньев и кольчатых цепочек. На основании морфологических и стилистических особенностей она, вероятно, соответствует средней стадии развития и датируется концом II – III в. н. э.

Подвеска лунница большая. ГИМ 44202/5, оп. Б1257/5 (рис. 1: 5 ; рис. 3: 5 ) (Там же. С. 36, 65. Табл. 8: 1 ). Подтрапециевидной формы с дуговидным верхним краем. Сверху петля для привешивания, петля повреждена и разомкнута. Сразу под петлей сквозное прямоугольное отверстие. Справа и слева от него два поля подтреугольной формы, образующие композицию, схожую с трехрогой лунницей, поля заполнены красной эмалью. Ниже расположено три гнезда округлой формы с эмалью красного цвета, два из них являются окончаниями центральных полей с эмалью. От центрального диска отходят три перемычки, соединяющие его с двумя другими дисками и с верхним полем. Перемычки украшены зигзагообразным декором. Ниже под каждым из дисков три литых треугольника, образующих основанием прямую линию. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 5,5 см; длина максимальная – 4,5 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

Такие лунницы входят в состав цепей борзненского типа, но уверенно говорить, что все подобные подвески соотносились исключительно с этими цепями, пока не представляется возможным. Именно поэтому по классификации Г. Ф. Корзухиной они не включены в группу подвесок-лунниц, а относятся к комплексу цепей 1-го типа. На основании морфологических и стилистических особенностей она, вероятно, соответствует средней стадии развития и датируется концом II – III в. н. э.

Округлая подвеска. ГИМ 44202/6, оп. Б1257/6 (рис. 1: 6 ; рис. 3: 6 ) (Там же. С. 64. Табл. 10: 4 ). В верхней части петля для подвешивания, в центре композиция из ромба с выемкой для эмали. На каждой вершине ромба располагается дисковидное гнездо с красной эмалью. Композиция размещена не симметрично, округлые окончания образуют квадрат, вписанный в окружность внешнего контура подвески, в свою очередь, ромб немного смещен относительно центральной оси. Размеры: высота с петелькой для подвешивания – 4,5 см; диаметр – 3,6 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин,

Трактомирова и Монастырище. По данным Г. Ф. Корзухиной, близ с. Черняхова Кагарлыкского р-на Киевской обл.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта подвеска по форме относится к четвертому типу – подвески круглые и первой подгруппе, к которой относятся и привески из Мощинского клада ( Корзухина , 1978. С. 47–49). На основании морфологических и стилистических особенностей она, вероятно, соответствует средней стадии развития и датируется концом II – III в. н. э.

Фрагмент треугольной фибулы. ГИМ 44202/14, оп. Б1257/11 (рис. 1: 11 ; рис. 3: 11 ) (Там же. С. 64. Табл. 6: 2 ). На углах верхней части щитка расположены две петли для фиксации пружинного механизма или его имитации. Центральная часть состоит из симметричной композиции геометрических фигур. Верхнее поле состоит из двух параллельных горизонтальных линий, между которыми расположены три косых креста. Следующее поле крупнее, в нем заключено два треугольных гнезда для эмали основаниями вверх, между этими гнездами проходит волнистая перемычка, оканчивающаяся полукругом с полой центральной частью. Ниже повторяется поле с косыми крестами, в силу размеров этой части их только два. Далее следует треугольное гнездо для эмали, основанием вверх. В верхних гнездах видны остатки красной эмали, в нижнем – белой. Размеры: высота с петлями – 8,4 см; ширина в верхней части – 4,9 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Мона-стырище. По данным Г. Ф. Корзухиной, близ с. Черняхова Кагарлыкского р-на Киевской обл.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта фибула относится к третьему типу – треугольные фибулы; применение более дробной группировки невозможно, т. к. не сохранилась нижняя часть украшения (Там же. С. 24–25). Несмотря на это, на основании морфологических и стилистических особенностей ее следует относить к развитой стадии и датировать концом II – III в. н. э.

Фрагмент Т-образной перекладчатой фибулы. ГИМ 44202/7, оп. Б1257/7 (рис. 1: 7 ; рис. 3: 7 ) (Там же. С. 65. Табл. 4: 4 ). Сохранилась верхняя часть фибулы, ее корпус имеет слегка вогнутые боковые стороны. Сверху расположено три ушка для пружинного аппарата, в боковых ушках по одному сквозному отверстию, в центральном два. Через эти отверстия проходит ось пружины, тетива фиксируется в нижнем отверстии центрального ушка. Под ним находится гнездо для эмали подтрапециевидной формы большим основанием вверх, боковые стороны вогнуты. Гнездо заполнено остатками эмали красного цвета. Параллельно боковым сторонам проходят две углубленные линии. Под боковыми ушками расположено по округлому окончанию со сквозным отверстием в центре. Размеры: высота наибольшая – 4,6 см; ширина в верхней части – 5,3 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомиро-ва и Монастырище. По данным Г. Ф. Корзухиной, близ с. Григоровки Каневского р-на Черкасской обл.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта фибула относится ко второму типу – перекладчатые фибулы, более дробная классификация невозможна, т. к. сохранился только фрагмент (Там же. С. 22–24). На основании морфологических и стилистических особенностей она может быть отнесена к средней стадии развития и датирована концом II – III в. н. э. ( Обломский, Терпиловский ,

2007. С. 116, 288. Рис. 136: 14 ). По классификации Е. Л. Гороховского ( Гороховский , 1982а; 1982б) эту фибулу невозможно типологизировать, т. к. по сохранившейся части определение степени ее профилированности затруднительно.

Фрагмент подковообразной фибулы. ГИМ 44202/11, оп. Б1257/11 (рис. 1: 8 ; рис. 3: 8 ) ( Корзухина , 1978. С. 65. Табл. 7: 2 ). Корпус фибулы представлен тонкой дугой, оканчивающейся диском, декорированным в центральной части углублением в форме ромба с вогнутыми сторонами и точечным орнаментом по краю. Эмаль на фибуле отсутствует. Размеры: длина сохранившейся части фибулы – 4,3 см; диаметр диска окончания – 2,2 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта фибула относится к пятому типу – подковообразные фибулы, подгруппе 1: фибулы подковообразные с тонким ободком, круглые в сечении, с дисками по концам (Там же. С. 29). На основании классификации Е. Л. Гороховского фибула относится к раннему этапу и датируется второй половиной II в. ( Гороховский , 1982а; 1982б). С этой классификацией соглашаются и Обломский А. М. с Терпиловским Р. В. и также относят фибулы этого типа к раннему этапу ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 118).

Фрагмент подковообразной фибулы. ГИМ 44202/12, оп. Б1257/12 (рис. 1: 9 ; рис. 3: 9 ) ( Корзухина , 1978. С. 65. Табл. 7: 4 ). Корпус фибулы представлен тонкой дугой, в центральной части валик сегментовидной в сечении формы, орнаментированной двумя углубленными линиями. Около валика удалось зафиксировать орнамент, который, вероятно, покрывал внешнюю поверхность фибулы в верхней части. Орнамент состоит из трех чеканных окружностей и гравированных линий. Окружности сгруппированы в треугольник, обозначая его углы, а линии соединяют вершину с углами основания. Сохранившаяся часть оканчивается диском, декорированным по краю точечным орнаментом, в центральной части чеканные точечки образуют косой крест. Точечный декор переходит и на дугу фибулы, однако из-за сохранности невозможно установить, где один вариант декора сменял другой. Эмаль на фибуле отсутствует. Размеры: диаметр фибулы – 5,3 см; диаметр диска окончания – 1,8 см. Место происхождения: Киевская губерния, Каневский уезд, села Букрин, Трактомирова и Монастырище, не разнится с данными Г. Ф. Корзухиной.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта фибула относится к пятому типу – подковообразные фибулы, подгруппе 1: фибулы подковообразные с тонким ободком, круглые в сечении, с дисками по концам (Там же. С. 29). По классификации Е. Л. Гороховского фибула относится к раннему этапу и датируется второй половиной II в. ( Гороховский , 1982а; 1982б). Обломский А. М. с Терпиловским Р. В. также относят фибулы этого типа к раннему этапу ( Облом-ский, Терпиловский , 2007. С. 118).

Треугольная фибула. ГИМ 44202/1, оп. Б1258/1 (рис. 1: 10; рис. 3: 10) (Корзухина, 1978. С. 71. Табл. 5: 8). На правом углу верхней части щитка расположена петля для фиксации пружинного аппарата или его имитации, вторая утрачена. Центральная часть состоит из симметричной композиции геометрических фигур. Верхнее поле состоит из двух параллельных горизонтальных линий, между которыми расположены четыре окружности со сквозным отверстием в центре. К окружностям сверху и снизу вершинами примыкают треугольники. Следующее поле крупнее, в нем заключены два гнезда для эмали, по форме близкие к лунницам, повернутым вертикально, они соприкасаются центральной выпуклой частью. Ниже поле с двумя ромбами со сквозными отверстиями, которые соприкасаются углами, перекрывающимися окружностью. Далее следует треугольное гнездо для эмали, основанием вверх. В нижней части сделаны две горизонтальные перемычки, сильно выдающиеся за границы фибулы. Нижняя часть фибулы выполнена в форме треугольника, на одном из углов основания сохранилось удлинение, завершающееся колечком. В центре нижней части треугольная выемка с эмалью. В верхних гнездах видны остатки красной эмали, в среднем – светло-зеленой или белой, в нижнем – красная эмаль. Размеры: высота с петлями – 12,1 см; высота в центральной части – 10,6 см; ширина в верхней части – 5,6 см; ширина в нижней части – 3,9. Место происхождения: Черниговская губерния, точнее не известно. По данным Г. Ф. Корзухиной, близ с. Старо-городки Козелецкого р-на Черниговской обл.

На основании классификации Корзухиной Г. Ф. эта фибула относится к третьему типу, группа 1 – треугольные фибулы с треугольным нижним концом ( Корзухина , 1978. С. 24–25). Ее следует относить к развитой стадии развития и датировать концом II – III в. н.э.

Как было представлено выше, коллекция украшений из собрания В. В. Хвой-ко достаточно разрознена, и нам неизвестен контекст находок, все вещи происходят из разных мест. Общие хронологические рамки для рассмотренных украшений довольно широки – с середины II до второй половины IV в. н. э. ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 119)2. Уточнить датировки для большинства изделий не представляется возможным.

Естественнонаучные исследования

Все украшения, входящие в коллекцию В. В. Хвойко, были выполнены литьем по утрачиваемым восковым моделям в неразъемную форму. Ни на одном предмете не зафиксированы следы облоя, которые позволяют уверенно говорить об использовании двустворчатых форм. В качестве материала использован сплав на основе меди, РФА-анализ не проводился. На большинстве изделий характерные литейные браки: усадочная пористость и раковины (на всех крупных изделиях и лунницах оп. Б1257/1,2), непроливы (оп. Б1257/14 (рис. 2: 1 ), оп. Б1258/1), капли и т. п. Отметим также, что ряд изделий был сломан в древности, например оп. Б1257/7. На этой фибуле в месте слома металл расслоился. Фибула оп. Б1257/11 была сломана намеренно, в месте слома металл деформировался и загнулся (рис. 2: 2 ). На всех украшениях зафиксированы следы бытовой полировки, это дает нам право утверждать, что они очень долго были в эксплуатации.

Рис. 2. Макрофотографии технологических приемов и браков

1 – непролив декора на фибуле Б1257/14; 2 – следы древнего слома, подковообразная фибула Б1257/11; 3 – изношенность ушка привески Б1257/6; 4 – неровные края отверстий на фибуле Б1258/1; 5 – следы от напильника на поверхности привески Б1257/6

5 см

Рис. 3. Предметы из коллекции В. В. Хвойко.

ГИМ 44202, оп. Б1257, 1258 (рисунки: Н. А. Биркина)

Нумерация по описи: 1 – лунница Б1257/1; 2 – лунница Б1257/2; 3 – лунница Б1257/3; 4 – звено цепи Б1257/4; 5 – лунница большая Б1257/5; 6 – привеска округлая Б1257/6; 7 – Т-образная перекладчатая фибула Б1257/7; 8 – подковообразная фибула Б1257/11; 9 – подковообразная фибула Б1257/12; 10 – треугольная фибула Б1257/14; 11 – фрагмент треугольной фибулы Б1258/1

На фибуле оп. Б1257/11 таким образом был сильно сглажен орнамент на диске-окончании. На всех подвесках ушки сильно истерты (рис. 2: 3 ).

Следует также отметить, что на большинстве украшений фиксируются следы постлитейной обработки, например доработка формы и поверхностная полировка напильником. О наличии постлитейной обработки нельзя говорить для подковообразной фибулы Б1257/11 и для треугольной фибулы 1258/1. Последняя сильно отличается по качеству изготовления и подходу к обработке готового металлического изделия.

Основываясь на проведенном анализе, были выделены три группы изделий по качеству обработки и наличию брака. Такое разделение позволяет предполагать, что мастера, работавшие над созданием украшений, имели разный навык и уровень знаний о металлообработке. На основании представленных в статье вещах делать выводы о мастерских (в данном случае слово следует понимать как школу, а не как место) неправомерно, но публикация наблюдений и составление базы представляется необходимым этапом.

К первой группе относятся украшения самого низкого уровня, вторая – средний уровень, третья – высокий уровень.

К первой группе относится фибула оп. Б1258/1. Степень проработки восковой модели очень плохая (рис. 2: 4 ), многие детали искривлены и плохо проработаны, сквозные отверстия имеют неровные края, гнезда для эмали неглубокие. Такие особенности внешнего вида фибулы могли быть вызваны нарушением технологического процесса: использованием слишком мягкого воска, который не позволял прорезать отверстия с ровными краями, характерными для украшений круга эмалей. Другим объяснением может быть неумелое тиражирование или нарушение температурно-влажностного режима при заливке металла или сушке опоки. На поверхности отсутствуют характерные следы от напильника. Несмотря на низкий уровень изготовления предмета, он был доработан и использован. Наличие эмали в гнездах свидетельствует о том, что изделие не считалось браком и имело законченный вид. Присутствие следов бытовой полировки означает, что предмет использовался по своему назначению и также не считался бракованным его владельцем.

Ко второй группе относится большинство украшений оп. Б 1257/1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14. Качество проработки значительно выше, есть браки и неровности при создании восковой модели, которые незначительно повлияли на их эксплуатацию в древности. Постлитейная обработка стандартная для украшений круга варварских эмалей (подробнее об этом: Биркина , 2020).

К третьей группе отнесены украшения высокого качества проработки оп. Б1257/4, 12. Изделия из этой группы проработаны значительно лучше. Отдельно рассмотрим звено цепи оп. Б1257/4, с обратной стороны которого была сделана ромбическая выемка по размеру гнезда, которая была призвана облегчить вес изделия и сэкономить затраты металла. Данный прием, выполненный на столь высоком уровне, не характерен для изделий круга варварских эмалей, ни на одном из всех обследованных предметов фондов ГИМ он больше не фиксируется. Встречены лишь единичные украшения, например лунницы, которые имеют незначительную выемку с обратной стороны, но она не была выполнена с такой точностью и аккуратностью.

Заключение

Несмотря на то что исследование коллекции В. В. Хвойко осложняется отсутствием комплексов, точного места находок и контекста обнаружения этих предметов, она представляется важным источником для изучения предметов круга варварских эмалей, в том числе технологических особенностей этих изделий. Типологически коллекция тоже неоднородна, в ней представлены разные типы фибул и подвесок, различающихся между собой стилистически.

Хронологические рамки этих предметов широки и охватывают большую часть периода бытования предметов круга варварских эмалей от середины II до второй половины IV в. Датировать украшения возможно только на основании аналогий или стилистико-морфологических особенностей для вещей этого стиля. Более узкое датирование на современном уровне разработки хронологических шкал для украшений круга эмалей не представляется возможным. Известны случаи обнаружения изделий восточноевропейских эмалей в комплексах более позднего времени, например Самоквасовский клад с Дьяково городища или фибула из Кузьминского могильника.

С точки зрения технологии коллекция также не однородна, в ней присутствуют как вещи очень плохого качества изготовления, так и очень высокого, однако большинство относится ко второй группе (среднее качество). На них, как и на большинстве украшений круга эмалей, присутствуют незначительные браки, которые, вероятно, не считались значительным недостатком для тех, кто их носил, т. к. все они имеют следы бытовой полировки. Кроме того, одна из фибул была сломана в древности, что дает возможность предполагать, что она могла входить в состав комплекса вещей, подготовленных для переплавки, либо была ритуально «убита». Однако достоверно подтвердить или опровергнуть эти гипотезы не представляется возможным.

Список литературы Предметы круга варварских эмалей из собрания В. В. Хвойко в фондах ГИМ

- Биркина Н. А., 2020. Некоторые аспекты технологии изготовления вещей из Брянского и Мощинского кладов // КСИА. Вып. 260. С. 247–262.

- Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН, 2018. 562 с. (РСМ; вып. 18.)

- Булычов Н. И., 1899. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. 85 с.

- Гороховский Е. Л., 1982а. О группе фибул с выемчатой эмалью из Среднего Поднепровья // Новые памятники древней и средневековой художественной культуры / Отв. ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова думка. С. 115–151.

- Гороховский Е. Л., 1982б. Хронология украшений с выемчатой эмалью Среднего Поднепровья // Материалы по хронологии археологических памятников Украины / Отв. ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка. С. 125–140.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V − первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 123 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского) // Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в. н. э.) / Ред.: А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113–141. (РСМ; вып. 10.)

- Сапрыкина И. А., 2018. Некоторые данные к технике изготовления и химическому составу цветного металла предметов из Брянского клада // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 227–236. (РСМ; вып. 18.)

- Черных Е. Н., Хоферте Д. Б., Барцева Т. Б., 1969. Металлургические группы из цветного металла I тысячелетия н. э. из Прибалтики // КСИА. Вып. 119. С. 109–120.

- Akhmedov I. R., Rodinkova V. E., Saprykina I. A., 2014. The «belt» from Krasny Bor in the collection of the State Historical Musem, Moscow // Wiadomosci Archeologiczne. LXV. Warszawa. S. 125–133.

- Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T., 2009. Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią // Bałtowie i ich sąsiedzi: Marian Kaczyński in memoriam / Eds.: A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne. S. 303–352.