Предметы Сейминско-Турбинского металлического комплекса с Нижней Пышмы

Автор: Бородовский Андрей Павлович, Оборин Юрий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучается комплекс бронзовых предметов (копья, ножи, кельты, пешня и личина), недавно обнаруженных на территории Тюменской области в нижнем течении р. Пышма. Состав этих изделий в полной мере соответствует типичному комплекту артефактов сейминско-турбинского периода. Особое внимание в составе коллекции привлекает пластинчатая личина с рельефным составным носом. Иконография и конструктивные особенности этого предмета торевтики эпохи развитой бронзы имеют аналогии как среди объемных каменных антропоморфных изображений самусьской культуры на юге Западной Сибири, так и среди деревянных масок с гипертрофированными носами культуры Сяохэ в Синьцзяне. В дальнейшем такие стилистические особенности антропоморфных масок сохранялись вплоть до этнографического времени не только на лесных территориях Западной Сибири, но и в Центральной Азии. В целом все найденные предметы позволяют рассматривать их в рамках культовой атрибутики и транскультурного феномена развитой бронзы.

Западная сибирь, эпоха развитой бронзы, сейминско-турбинский период, комплекс бронзовых металлических предметов, культовая атрибутика, ритуальные личины, транскультурный феномен, the seimа-turbino period

Короткий адрес: https://sciup.org/147220423

IDR: 147220423 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-103-118

Текст научной статьи Предметы Сейминско-Турбинского металлического комплекса с Нижней Пышмы

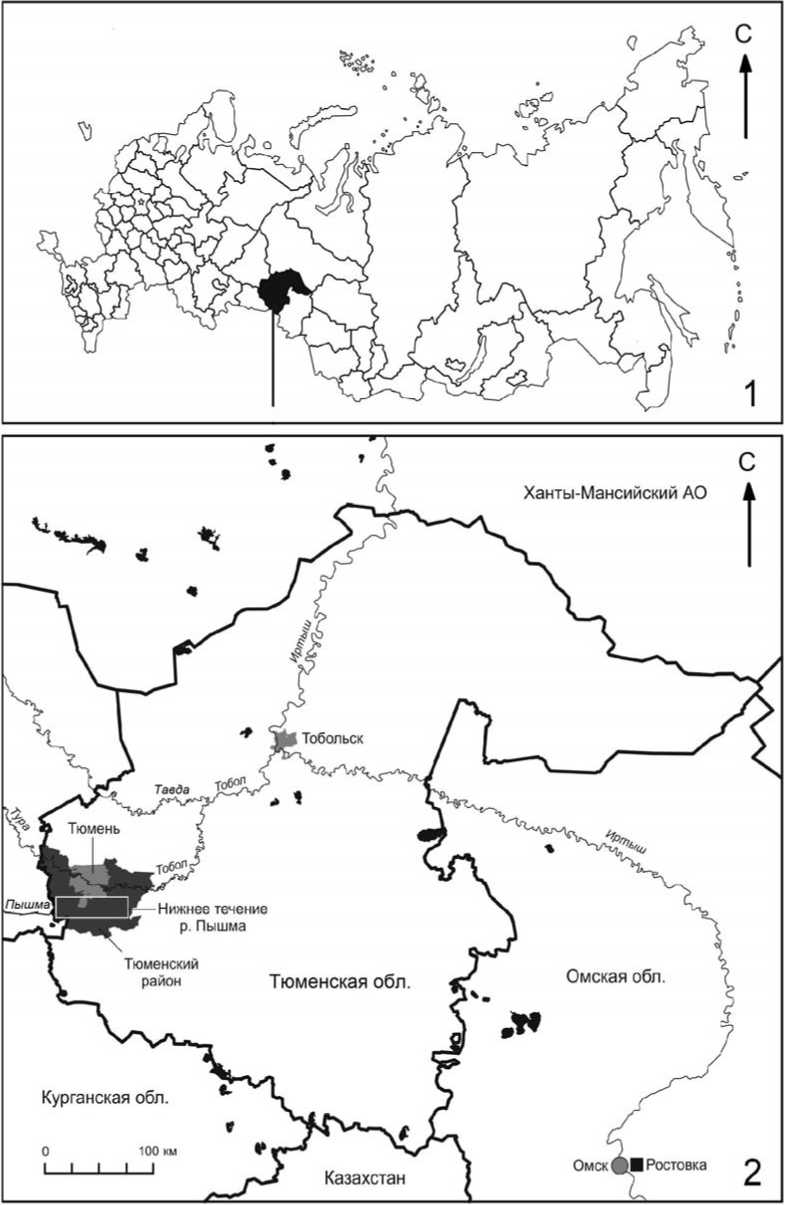

В 2018 г. авторам настоящей статьи стало известно о существовании частной коллекции, включающей несколько серий металлических предметов сейминско-турбинского типа. Она происходила с территории нижнего течения р. Пышма (Тюменский район Тюменской области) (рис. 1). Удалось установить, что это собрание было обнаружено не ранее 2017 г. В его состав входят 20 металлических предметов, представленных наборами пластинчатых ножей, вильчатых одноушковых копий, кельтов и единичных изделий (личина и пешня) (рис. 2). Учитывая актуальность сейминско-турбинской проблематики как в евразийском, так и в более локальном контексте, данное собрание, безусловно, представляет научный интерес, даже с учетом его неоднозначного происхождения. Прежде всего речь идет о необходимости введения в научный оборот серийных и уникальных металлических предметов эпохи бронзы Урала и Западной Сибири, полученных вне контекста профессиональных археологических исследований [Молодин, Нескоров, 2010; Дегтярева, Нескоров, 2015]. Не менее важным фактором является попытка установления территориальной закономерности происхождения этой коллекции и ее интерпретация в рамках сейминско-турбинского транскультурного феномена. Все это является целью и задачами нашего исследования.

Анализ материалов

Пышма является правым притоком Туры. Она от своего истока на восточном склоне Уральских гор протекает в основном в юго-восточном направлении по территории Среднего Урала (югу Свердловской области) и Западной Сибири (Тюменской области), по границе зон южной тайги и затем северной лесостепи. Протяженность нижнего течения Пышмы в пределах Тюменского района Тюменской области составляет 150 км (см. рис. 1). К началу 90-х гг. прошлого века на территории Тюменской области по р. Пышма (правобережье и левобережье) было известно три десятка различных археологических памятников [Бородовский, Бо-родовская, 2013. С. 83–85]. В связи с тем, что точная локализация Пышминской коллекции не установлена, ее местонахождение можно связывать только с нижним течением р. Пышма в целом.

Рис. 1 . Место нахождения Пышминской коллекции:

1 – Тюменская область; 2 – Тюменский район Тюменской области (нижнее течение р. Пышма)

Fig . 1 . The location of the Pyshminsky collection:

1 – Tyumen region; 2 – Tyumen district of the Tyumen region (the Lower reaches of Pyshma River)

Рис. 2 . Пышминская коллекция:

1–4 – наконечники копий; 5–7 – ножи; 8 – личина; 9–19 – кельты; 20 – пешня ( 1–7 , 9–20 – бронза; 8 – бронза, дерево)

(фото Ю. В. Оборина)

Fig. 2 . Pyshminsky collection:

1–4 – spearheads; 5–7 – knives; 8 – mask; 9–19 – celts; 20 – ice pick ( 1–7 , 9–20 – bronze; 8 – bronze, wood)

(photo by Yu. V. Oborin)

Характеризуя эту коллекцию, следует подчеркнуть, что в ней представлен практически полный комплект изделий, которые характеризуются как сейминско-турбинский металлический комплекс – втульчатые наконечники копий, пластинчатые ножи и кельты (рис. 2–5) [Черных, Кузьминых, 1989. С. 38–100].

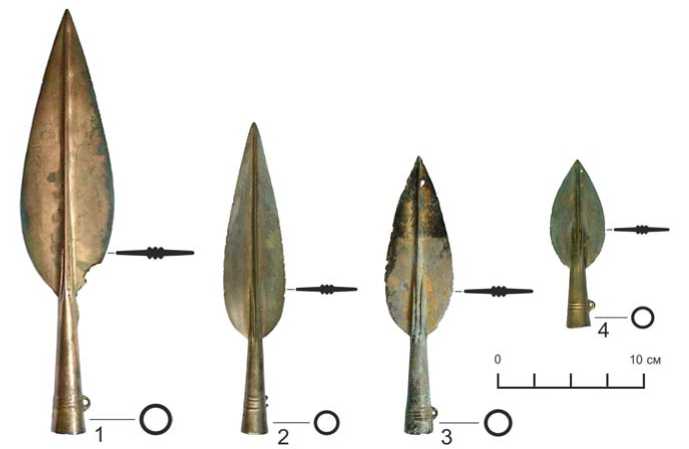

Размеры наконечников (4 экз.) различные – от 40,6 см до 10,8 см. Такие особенности изделий, скорее всего, отражают различное функциональное назначение этих предметов вооружения – от полноценных копий до дротиков.

Все они имеют удлиненное широкое перо. Однако его очертания у отдельных предметов различны. Так у одного из самых больших наконечников перо наиболее близко к обоюдно заостренной листовидной форме (рис. 3, 1 ), тогда как лезвия других имеют «пламявидные» очертания (рис. 3, 2 – 4 ). В этой связи следует подчеркнуть, что такая особенность морфологии втульчатых сейминско-турбинских копий характерна для них в целом [Там же. С. 66. Рис. 26, 3 ; С. 68. Рис. 28, 1 ].

Рис. 3 . Наконечники копий (фото Ю. В. Оборина) Fig . 3 . Spear tips (photo by Yu. V. Oborin)

Лезвия всех наконечников из Пышминской коллекции дополнены трехреберчатым вильчатым стержнем, переходящим во втулку изделия с одним боковым ушком. Центральная часть стержня имела наибольшую длину и являлась ребром жесткости лезвия предмета. Форма втулки обладала небольшой конусностью, необходимой для более надежного (уплотняющего) крепления деревянного древка. На всех наконечниках на втулке располагался рельефный декор в виде нескольких (от двух до пяти) рельефных горизонтальных валиков. На втулке одного из них боковое ушко, примыкающее к рельефному декору, сохранилось частично (рис. 3, 2 ). Все предметы имели хорошую сохранность, но на них присутствовали явные следы их использования, представленные сколами и небольшими погнутостями пера, а также утратами части краев и фрагментацией одного из ушек (рис. 3, 1 – 4 ).

В целом набор предметов мог составлять специализированный метательный комплект. По типологии Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых, копья и дротики коллекции относятся к разряду копий КД-4 и КД-8 [Черных, Кузьминых, 1989. С. 66. Рис. 26, 3 ; С. 68. Рис. 28, 1 , 3 ]. Такая разновидность предметов является одной из наиболее специфических категорий сеймин-ско-турбинских металлических изделий [Там же. С. 70, 73. Рис. 33]. При этом необходимо отметить, что все втульчатые наконечники копий достаточно равномерно распространены по территории Евразии [Там же. С. 73]. Это затрудняет использование их в качестве узко датирующих изделий в составе различных собраний, включая ритуальные и погребальные комплексы, а также клады. Наиболее территориально близкой аналогией копий из Пышминской коллекции являются наконечник из Омского «клада» и случайная находка копья с устья р. Тары [Косарев, 1981. С. 94. Рис. 34, 5 ; Черных, Кузьминых, 1989. С. 68. Рис. 28, 3 ].

Следует также упомянуть о нескольких интересных особенностях так называемых «ушковых» наконечников копий. Одной из них является престижность предметов колющего вооружения с таким элементом, которая позволяла использовать копье еще и как навершие «штандарта» с определенной ритуальной символикой [Бочкарев, 2010. С. 141]. Другой важной особенностью является то обстоятельство, что к середине II тыс. до н. э. ушки на втулках копий стали самодостаточным и самостоятельным элементом, вытеснив другие детали их декора [Бочкарев, 2010. С. 138]. Поэтому сочетание на всех втулках ушек и различных вариантов рельефных валиков позволяет датировать эти предметы временем до первой половины II тыс. до н. э.

Поскольку ранее более половины находок сейминско-турбинских втульчатых наконечников копий локализовалось к западу от Урала [Черных, Кузьминых, 1989. С. 73], то Пышмин-ская коллекция позволяет внести существенные коррективы в наши представления о пропорциональности соотношения таких артефактов в различных регионах Северной Евразии. Следует также подчеркнуть, что находка еще четырех втульчатых наконечников копий с боковой петелькой существенно расширяет собрание такой разновидности колющего оружия указанного времени для Западной Сибири в целом.

Двулезвийные пластинчатые ножи (3 шт.) из изучаемой коллекции – это короткие (10,2 см), средние (13 см) и длинные (19 см) изделия (рис. 4), представляющие все основные параметрические группы таких ножей. По типологии Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых, они относятся к разряду НК-6. Имеют выделенные массивные короткие черенки, на которых сохранились фрагменты древесных волокон от рукоятей. Клинки подтреугольного или листовидного очертания прокованы с двух сторон и отделены от черенков сравнительно слабо намеченными «плечиками». Такие разновидности режуще-колющих инструментов сейминско-турбин-ского времени были широко распространены в Восточной Европе, Зауралье и Западной Сибири, включая Прииртышье (Ростовка) и Приобье (Клепиково) [Черных, Кузьминых, 1989. С. 92–99. Рис. 55; Сериков и др., 2009. С. 71. Рис. 4; Сатыга…, 2011. С. 106. Рис. 2. 2, 6 ; С. 110. Рис. 2.7, 2 ; Илл. 5, 2 – 6 ]. Среди ножей Пышминской коллекции особое внимание следует обратить на изделие с боковым выступом (не срезанная литейная закраина) на участке края окончания его черенка (рис. 4, 2 ). Этот предмет имеет явные аналогии с одним из пластинчатых ножей из культового собрания памятника Шайтанское Озеро II на Среднем Урале [Сериков и др., 2009. С. 71. Рис. 4, 11 ].

Рис. 4. Ножи (фото Ю. В. Оборина) Fig . 4 . Knives (photo by Yu. V. Oborin)

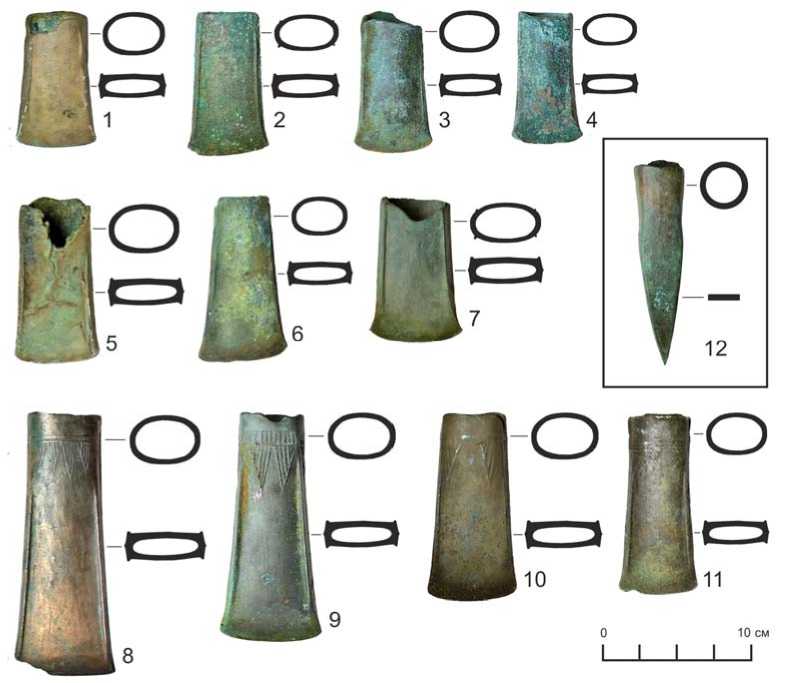

Кельты (11 шт.) отличаются целым рядом характерных особенностей (рис. 5, 1–11 ). Их длина варьирует от 18 до 10 см. Все они имеют по краям резко выраженные рельефные ребра жесткости. По сравнению со втулками лезвия расширены. Кроме соответствующих пропорций данного элемента, заложенного уже на уровне литейной формы, лезвия кельтов приобретали свой окончательный вид при проковке. Венчики втулок не были усилены дополнительными валиками, боковые ушки на изделиях отсутствовали. Неорнаментированны-ми были семь кельтов (рис. 5, 1 – 7 ). Такие признаки позволяют отнести их к относительно ранним сейминско-турбинским формам [Сатыга…, 2011. С. 72]. По типологии Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых, все безушковые кельты из Пышминской коллекции можно отнести к нескольким разрядам: К-4, К-6, К-14 [Черных, Кузьминых, 1989. С. 40. Рис. 3; С. 44. Рис. 7; С. 50. Рис. 12].

Рис. 5. Втульчатые орудия: 1 – 11 – кельты; 12 – пешня (фото Ю. В. Оборина)

Fig. 5. Bronze sleeve tools: 1 – 11 – celts; 12 – ice pick (photo by Yu. V. Oborin)

Инструменты имели следы активного использования (сколы и замятости по краям лезвия, обломы краев втулки и др.). На нескольких предметах фиксировалась выработка с одной стороны лезвия (рис. 5, 2 , 8 , 11 ). Это обстоятельство указывает на использование их в качестве топоров (лезвия орудий располагались параллельно оси рукояти). Остальные орудия, видимо, применялись в качестве тесел (рис. 5, 1 , 3 – 7 , 9 , 10 ). В целом кельты из Пышминской коллекции отличаются значительным разнообразием (включая декорирование). Такая специфика может косвенно свидетельствовать о длительности периода их собирания (при условии, что находки являются одним комплексом).

Отдельно следует остановиться на изучении орнаментики данных изделий. Так, четыре кельта украшены параллельными тонкими валиками (иногда с внутренней перпендикулярной штриховкой) с поясом в виде заштрихованных треугольников-фестонов (рис. 5, 8 – 11 ). Внутренняя «штриховка» длинных треугольных фестонов представлена в двух вариантах: один из них – это почти вертикальная «штриховка» (рис. 5, 8 , 9 ); другой – наклонная (рис. 5, 10–11 ). На некоторых экземплярах с фестонами верхние параллельные валики имели перпендикулярную «штриховку» (рис. 5, 8 – 11 ). Этот орнаментальный элемент именуется «сейминской» лесенкой и является одним из характерных и определяющих в композиционном смысле [Бочкарев, 2010. С. 65]. Часть предметов (рис. 5, 8 – 10 ) относится ко второму типу композиции декора сейминско-турбинских кельтов, датирующихся в пределах XVIII–

XIV вв. до н. э. [Там же. С. 67, 70]. Наиболее близкой территориальной аналогией орнаментированным кельтам Пышминской коллекции является предмет из Омского «клада» [Косарев, 1981. С. 94. Рис. 34, 6 ].

Назначение единичного втульчатого приостренного изделия длиной 12 см из Пышмин-ской коллекции (рис. 5, 12 ) необходимо уточнить. Так, в публикациях различных авторов подобные инструменты назывались либо втульчатыми копьевидными долотами [Мошинская, 1957. С. 145. Рис. 61, 2 ; Кузьмина, 1968. С. 13. Рис. 4, 3 ], либо втульчатыми чеканами [Сериков и др., 2009. С. 69, 73]. Однако в действительности по своим морфологическим и функциональным признакам это изделие соответствует пешне (лому) – острому металлическому наконечнику на деревянной рукояти. Такие изделия достаточно часто встречались в составе предметных комплексов кладов эпохи палеометалла на территории юга Западной Сибири и Средней Азии [Мошинская, 1957. С. 145. Рис. 61, 2 ; Кузьмина, 1968. С. 13. Рис. 4, 3 ], а также в собраниях культовых комплексов Среднего Прииртышья и Среднего Урала [Матющен-ко, Синицына, 1988. С. 100. Рис. 80; С. 101. Рис. 89, 1 , 2 ; Сериков и др., 2009. С. 69, 71]. Наиболее территориально близкой находкой на востоке является изделие из Баландинского клада (Омская область, левый берег Иртыша) [Мошинская, 1957. С. 145. Рис. 61, 2 ]. На западе аналогии этому изделию можно найти среди комплекта металлических изделий ритуального (культового) места Шайтанское Озеро II на Среднем Урале [Сериков и др., 2009. С. 73. Рис. 7, 9 , 1 ]. Впоследствии именно такой тип инструментов достаточно часто встречался в составе кладов различных периодов эпохи раннего железа на Среднем Енисее. Таким образом, бронзовую пешню можно рассматривать в качестве одного из наиболее поздних по происхождению предметов изучаемой коллекции. Датировка изделия – рубеж II–I тыс. до н. э., т. е. эпоха поздней бронзы.

Особое внимание в составе Пышминской коллекции привлекает металлическая пластинчатая личина с рельефным составным носом (рис. 6). Размер изделия – 186 × 128 мм. Имеет овальную форму. Выполнено методом ковки (чеканки) из листа цветного металла. По периметру пробито 31 отверстие для крепления к органической основе. Глаза выполнены в виде небольших округлых отверстий, обрамленных невысоким валиком. Надбровные дуги намечены рельефными чеканными выступами. Нос был изготовлен отдельно и представляет собой полую подквадратную втулку из листа цветного металла. В нее вставлялся небольшой деревянный стержень с подчеркнуто клиновидным окончанием (рис. 6, 4 , 5 ), возможно, являвшийся частью сучка дерева (или отдельного клина). Рот выполнен чеканкой с одним рельефно обозначенным рядом оскаленных зубов.

Отметим, что иконография и конструктивные особенности этой личины имеют явные аналогии с ритуальными деревянными масками культуры Сяохэ в Синьцзяне [Молодин и др., 2019. С. 74–75. Рис. 2]. Среди признаков сходства следует особо отметить крупные, объемно обработанные, сильно выступающие носы, рельефно выполненные брови и округлые глаза. Не менее важной изобразительной деталью является открытый рот с одним рядом оскаленных зубов – эта деталь близка по своему оформлению декоративному элементу «сейминская лесенка», широко распространенному в металлопластике эпохи развитой бронзы Евразии. [Бочкарев, 2010. С. 65]. Подчеркнем, что возможное покрытие деревянной скульптуры маской из металла в Пышминской коллекции и кожей на нескольких сходных изделиях с оз. Лоб-нор (Синьзян) [Там же. С. 75. Рис. 2, 1б , 2б ], вероятно, являются не только технологическими особенностями, но и важными атрибутами, подчеркивающими ритуальный статус таких предметов. Так, в более поздней антропоморфной ритуальной атрибутике севера Западной Сибири использование металла было одновременно статусным и сакральным признаком.

Особое значение имеет датировка маски из Пышминской коллекции. Подчеркнем, что хронология деревянных масок с гипертрофированными носами с оз. Лобнор относится их исследователями к XVII–XV вв. до н. э. [Молодин и др., 2019. С. 71]. Следует также упомянуть,

Рис. 6 . Личина:

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона; 3 – лицевая сторона в пол-оборота; 4 – деревянное основание носа; 5 – металлическое покрытие носа (фото Ю. В. Оборина)

Fig. 6. Mask:

-

1 – front side; 2 – back side; 3 – front half angle view;

-

4 – wooden base of the nose; 5 – metal coating of the nose (photo by Yu. V. Oborin)

77. Рис. 3], но и на рельефных изображениях отдельных каменных плит погребальных ящиков Среднего Енисея [Материалы…, 2012. С. 222. Рис. 7,

10

; С. 224].

что «некитайские» модели лица представлены в объемном декоре некоторых ритуальных металлических сосудов заключительного периода Шан (XIII–XII вв. до н. э.) на юге Китая [Погребенные…, 1998, С. 35, 36; Стафутти, Романгнопи, 2015. С. 35. Рис. 35]. В то же время среди каменных антропоморфных объемных изображений самусьской культуры на юге Западной Сибири широко представлена передача вида человеческих лиц с гипертрофированно длинными выступающими крупными носами, широко открытыми округлыми глазами [Косарев, 1981. С. 102. Рис. 37, 7 , 8 ; Матющенко, 2006. С. 316. Рис. 1, 3 , 6 , 8 ]. Такие особенности можно интерпретировать как воспроизведение определенного антропологического своеобразия, что более всего соответствует не монголоидному, а европеоидному типу лица. Следует подчеркнуть, что в Синьцзяне «европеоидные» культуры представлены уже начиная с афанасьевского времени [Молодин, Алкин, 2012. С. 152, 153].

В отношении пышминской личины можно также говорить о попытке достаточно точного воспроизведения антропологических особенностей. Это, кроме сильно выдающегося носа, косвенно подтверждается совпадением пропорций расстояния между изображением круглых зрачков. Оно составляет 58 мм, что примерно соответствует межцентровому расстоянию между зрачками глаз человека.

Но кроме сходства антропологических прототипов для деревянных масок с оз. Лобнор и металлической личины из Пышминской коллекции следует отметить и их отличия. Так, для определения культурного и хронологического своеобразия антропоморфных предметов из Синьцзяна особое значение имеет обмотка лиц нитями. Они образуют несколько поперечных полос на лице. Именно этот элемент позволяет соотносить маски с оз. Лобнор с окуневской традицией, представленной не только на каменных изваяниях [Молодин и др., 2019. С. 76,

Для личины из Пышминской коллекции культурно определяющими признаками можно считать приострение верхней и нижней частей лица. Верхняя приостренная часть головы вполне может быть соотнесена с характерным для самусько-сейминского времени головным убором. Именно такие плотно облегающие голову «шапочки» типичны для различных образцов антропоморфной пластики юга Западной Сибири [Molodin, 2015]. Следует также упомянуть о недавно обнаруженном каменном остроголовом антропоморфном жезле из с. Долина Свободы на Северном Алтае [Бородовский, Бородовская, 2013. С. 144. Рис. 51, 1 , 2 ], на котором подбородок явно приострен [Там же. С. 214. Рис. 121, 12 ]. Такая деталь сближает его с общим абрисом нижней части головы на пышминской личине, что позволяет предполагать попытку изображения клиновидной бородки в обоих случаях. Аналогичное приострение подбородка характерно также для одной из антропоморфных фигурок из памятника Турист-2, изготовленной из бивня мамонта в эпоху развитой бронзы в Новосибирском Приобье [Басова и др., 2019. С. 57. Рис. 4]. Другим вариантом интерпретации приостренного подбородка у пышминской личины могут быть достаточно многочисленные аналогии с таким элементом среди петроглифики и некоторых предметов мобильного искусства, выступающим характерной чертой антропоморфных изображений Верхнего и Среднего Енисея окуневского времени [Заика, 2013. С. 37. Рис. 1, 16 ; С. 39. Рис. 3, 6 , 8 , 9 ; 4, 10 , 15 ; Кожин, 2013. С. 32]. В этой связи необходимо подчеркнуть, что на деревянных масках с гипертрофированными носами с оз. Лобнор, в сравнении с металлической личиной из Пышминской коллекции, верхняя часть головы уплощена значительно больше, а подбородок имеет более плавные очертания, близкие к естественной форме [Молодин и др., 2019. С. 75. Рис. 2, 1а – 3а ]. Очевидно, что в таких особенностях проявляются локально-территориальные отличия антропоморфных изображений эпохи бронзы юга Западной Сибири и Центральной Азии.

Важно подчеркнуть, что «остроголовость» ритуальных антропоморфных изображений, происходящих с различных территорий Западной Сибири, прослеживается с эпохи развитой бронзы [Колобова и др., 2019. С. 74. Рис. 9] и до этнографической современности [Бауло, 2013. С. 54. Рис. 53–64]. Для ритуальной практики населения северных территорий Западной Сибири, соседствующих с Зауральем, также характерно сохранение вплоть до современности берестяных масок с удлиненными носами [Там же. С. 156. Рис. 204].

Обсуждение

Разнообразие изделий и их размеров, а также несколько функциональных категорий предметов (орудия, оружие и ритуальные принадлежности) Пышминской коллекции вполне соответствуют наборам кладов или предметных собраний культовых комплексов. Если ее интерпретировать как клад, то можно указать на упоминание И. Я. Словцовым в конце XIX в. о попытке поиска клада на Мулашинском городище, расположенном напротив одноименных юрт на левом берегу нижнего течения Пышмы (в пределах современных границ Тюменского района Тюменской области) [Бородовский, Бородовская, 2013. С. 83]. В наше время попытки поиска кладов на этой территории продолжились. При этом следует подчеркнуть, что Пыш-минская коллекция имеет целый ряд признаков, сближающих его с кладами. Прежде всего это явные отличия предметных собраний кладов, состоящих из многочисленных и разнообразных изделий от «аналогичных» комплектов сопроводительного инвентаря из погребений по целому ряду критериев. Среди них сочетание компактности и широты хронологических рамок предметных комплексов, а также встречаемости различных типов вещей и их серийности.

По количественному критерию клады можно разделить на несколько групп: большекомплектные (от сотни предметов и больше), среднекомплектные (несколько десятков изделий), малокомплектные (несколько вещей). Исходя из этих параметров Пышминскую коллекцию, если она является кладом, следует отнести к среднекомплектному собранию (два десятка предметов). В его состав входит серия различных бронзовых вещей (наконечники копий, ножи, кельты), а также единичные изделия (пешня и личина). Кроме того, сочетание в коллекции серий однотипных ножей, наконечников копий и кельтов может быть одним из оснований для относительной датировки этого предметного комплекса. Втульчатые одноушковые наконечники копий с широким пером, как и безушковые кельты из описанного собрания, скорее всего, относятся к периоду не ранее середины II тыс. до н. э.

Если Пышминская коллекция является кладом, то этот предметный комплекс соответствует наиболее раннему периоду его формирования. К тому же времени, возможно, относится и металлическая личина. Широта встречаемости таких объемных антропоморфных изображений с гипертрофированными носами совпадает с периодом максимального территориального распространения сейминско-турбинских бронз на территории Евразии [Черных, Кузьминых, 1989. С. 261]. Однако в таком случае наличие единичного наконечника бронзовой пешни среди комплекта сейминско-турбинских изделий (кинжалов, кельтов и копий) указывает на относительно позднее время завершения его формирования). Хронологически это рубеж II–I тыс. до н. э. Для данной коллекции одним из ближайших комплексов, включающих сейминско-турбинские предметы, является Ростовкинский клад [Молодин, Нескоров, 2009; Дегтярева, Нескоров, 2015]. В этом собрании они также являются наиболее архаичными вещами.

В качестве явного отличия собрания кладов от сопроводительного инвентаря разрушенных погребальных комплексов следует привести аргументацию по интерпретации Омского и Омарского «кладов». Эти комплексы, хотя и совпадают с Пышминской коллекцией по основному перечню входящих в них предметов (пластинчатые двулезвийные ножи, втульчатые одноушковые наконечники копий и кельты), но не соответствуют ей по незначительному количеству предметов [Черных, Кузьминых, 1989. С. 6, 28]. Кроме того, для некоторых из этих собраний (Омарский «клад») позднее были установлены косвенные признаки наличия на территории их обнаружения погребальных комплексов (могильник Березняки-Омары). Для коллекции сейминско-турбинских металлических предметов с Нижней Пышмы такая детализация контекста обнаружения не может быть установлена. Поэтому следует еще рассмотреть возможность ее принадлежности к ритуальному комплексу.

В рамках интерпретации коллекции как комплекта предметов культового или ритуального места следует упомянуть, что, по одной из версий, происхождение гидронима Пышма соотносится с хантыйским словом «пысынг» – «святой» [Матвеев, 2008]. Не менее важно и то, что в районе верховьев этой реки (на Среднем Урале) расположено культовое место на Шай-танском озере, среди комплекта сейминско-турбинских металлических изделий которого есть целый ряд сходных категорий [Сериков и др., 2009. С. 71. Рис. 5; С. 73. Рис. 7].

Кроме обсуждения вариантов интерпретации функциональной принадлежности Пышмин-ской коллекции не менее важным является ее историко-культурное значение. Давно отмечено, что сейминско-турбинский культурный феномен имеет несколько выраженных (западных и восточных) территориальных компонентов [Черных, 2013. Т. 1. С. 269; Т. 2. С. 391; Моло-дин, Комиссаров, 2001]. Для предметного комплекса данной коллекции все эти компоненты представлены в полной мере. Первый (алтайский культурный компонент) проявляется в типичных бронзовых предметах – наконечниках копий, кельтах и ножах-кинжалах. Второй (центрально-азиатский) вполне наглядно представлен металлической личиной с гипертрофированным носом, аналогии которой известны на территории Синьцзяна. Такое органичное слияние различных культурных составляющих явно соответствует периоду наибольшего «расцвета» сейминско-турбинского феномена как транскультурного евразийского явления в период XVII–XVI вв. до н. э. Именно в это время как на западе, так и на востоке Евразии, отмечалась активизация интеграционных культурных процессов [Черных, Кузьминых, 1989. С. 261].

При оценке значимости восточных регионов Евразии для локализации территорий с максимальной насыщенностью предметными комплексами сейминско-турбинского времени следует отметить особенности географического контекста расположения Пышминской коллекции. Ее локация достаточно любопытна. К западу (на Среднем Урале в районе верховий Пышмы) находится один из культовых комплексов эпохи бронзы – Шайтанское Озеро II, располагающий достаточно обширным собранием металлических предметов сейминско-тур-бинского типа [Сериков и др., 2009. С. 71. Рис. 5; С. 73. Рис. 7]. Для территорий восточнее нижнего течения Пышмы (Среднее Прииртышье), а также нижнего и среднего течения Оми, характерно не только обилие, но и разнообразие сейминско-турбинских предметов [Моло-дин, Нескоров, 2010]. Отмеченные пространственные особенности позволяют специалистам, рассматривать эту часть Западной Сибири как особый район в рамках самусько-сейминского транскультурного феномена. В связи с этим следует отметить, что наиболее знаковые предметы Пышминской коллекции (ножи, наконечники копий, кельты и личина) вполне соответствуют такой историко-культурной интерпретации. Поэтому ее можно рассматривать в контексте двух фаз распространения (как последствий процессов быстрого перемещения и стабильного обитания на определенной территории) носителей сейминско-турбинской культурной традиции [Черных, Кузьминых, 1989. С. 261]. В таких рамках, очевидно, существовали два пути распространения и концентрации сейминско-турбинских металлических предметов.

Северный путь проходил по лесостепному коридору, на протяжении которого располагалось несколько зон стабильности, среди них Барабинская лесостепь и Северный Алтай [Савинов, 2013. С. 7, 9, 12]. На этой территории, кроме достаточно многочисленных металлических сейминско-турбинских предметов, выявленных в погребальных комплексах, известен еще достаточно многочисленный Ростовкинский клад [Молодин, Нескоров, 2009; Дегтярева, Нескоров, 2015]. Другой – южный – путь проходил по предгорьям северо-запада Центральной Азии и восточным отрогам Тянь-Шаня. Здесь локализовалось несколько зон (очагов) стабилизации – Семиречье (внутренние районы Тянь-Шаня) и Синьцзян (Восточный Туркестан) [Там же. С. 12]. Именно с этими транспортными коридорами явную связь демонстрирует изучаемое собрание.

Заключение

Комплектность изделий Пышминской коллекции, связанной с северным путем распространения и концентрации сейминско-турбинских бронзовых предметов, демонстрирует явную близость к культовым собраниям (Галичский «клад»), в состав которых также входили антропоморфные металлические предметы [Студзицкая, Кузьминых, 2001]. Такое сходство позволяет рассматривать Пышминскую коллекцию в рамках транскультурного феномена – одной из отличительных черт материальной культуры сейминско-турбинского периода эпохи бронзы.

Received

13.03.2020

Список литературы Предметы Сейминско-Турбинского металлического комплекса с Нижней Пышмы

- Басова Н. В., Постнов А. В., Заика А. Л., Молодин В. И. Предметы мобильного искусства из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. Т. 47, № 4. С. 53-65.

- Бауло А. В. Священные места и атрибуты манси в начале XXI века. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2013. 208 с.

- Бородовский А. П., Бородовская Е. Л. Археологические памятники горной долины Нижней Катуни в эпоху палеометалла. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. 220 с.

- Бочкарев В. С. Культурогенез и древняя металлообработка Восточной Европы. СПб.: Инфо Ол, 2010. 231 с.

- Дегтярева А. Д., Нескоров А. В. Ростовкинский клад бронзовых изделий эпохи бронзы (культурная интерпретация) // Вестник антропологии и этнографии. 2015. № 3 (30). С. 32-41.