Предметы скифского звериного стиля из могильника Заюково-3

Автор: Кадиева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От бронзы к железу

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются предметы скифского звериного стиля и его кобанского варианта, возникшего среди горских ювелиров как подражание степному искусству, из могильника Заюково-3. В эту категорию входят бутероли, уздечные бляшки, пряжка и подвеска. Среди изображенных животных встречаются головы и погрудное изображение птиц, свернувшегося хищника, а также композиция из лося и хищных птицы и зверя. Предметы, выполненные в зверином стиле, бытовали в Баксанском ущелье с середины VII по конец IV - начало III в., что свидетельствует о регулярных контактах горцев со степными воинами.

Северный кавказ, баксанское ущелье, могильник заюково-3, скифское время, скифский звериный стиль, бутероль, узда

Короткий адрес: https://sciup.org/143182450

IDR: 143182450 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.58-71

Текст научной статьи Предметы скифского звериного стиля из могильника Заюково-3

1 Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-1800108).

наездникам вызвало к жизни кобанский вариант скифского звериного стиля ( Виноградов , 1976. С. 148), в котором кавказские ювелиры воспроизводили инокультурные изображения, используя привычные техники и приемы. Число изделий, выполненных в этой манере, весьма значительно (Там же. С. 147), и фонд их постепенно пополняется.

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена предметам скифского звериного стиля из могильника Заюково-3. На сегодняшний день из 310 исследованных погребений могильника к скифскому времени (вторая половина VII – IV–III вв. до н. э.) относится 41 комплекс. Из них происходит 8 предметов, выполненных в скифском зверином стиле или его кобанском варианте.

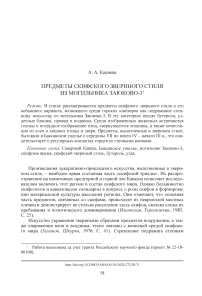

Бронзовая ажурная бутероль из погребения 72 ( Кадиева, Демиденко , 2022. С. 433) украшена прорезным изображением лося (рис. 1: 1 ). Бутероль была изготовлена по восковой модели, орнамент доработан чеканкой по готовому изделию. Голова животного запрокинута к концу бутероли, различимы рога и «серьга». Под «серьгой» расположен орнаментальный завиток. Ноги лося обращены к устью бутероли. Изображено три ноги, нижняя часть которых передана в виде когтистых лап. Под ногами лося пояс орнамента в виде ряда окружностей. Оборотная сторона наконечника ножен представляет собой загнутый борт лицевой стороны и две поперечные перемычки. Размеры предмета 9,9 × 5,7 × 1,6 см.

По сюжету и манере изображения бутероль из погребения 72 могильника Заюково-3 может быть причислена к изделиям кобанского варианта скифо-сибирского звериного стиля. Бутероль из погребения 72 входит в серию наконечников с единым сюжетом: хищная птица, клюющая зверя ( Полидович , 2015. С. 157. Рис. 2: 8, 9, 11, 12 ). Сопоставление с другими предметами этой серии позволяет интерпретировать декоративный завиток под «серьгой» лося как упрощенное изображение птичьей головы2. В. Б. Виноградов датировал предметы из этой серии концом VI – первой половиной V в. до н. э. ( Виноградов , 1976. С. 150. Рис. 1: 29, 53 ).

Круглая ажурная пряжка в виде свернувшегося хищника (рис. 1: 2 ) была обнаружена рядом с жертвенной ямой 16, содержащей захоронение коня. Пряжка могла относиться как к элементам конской сбруи (конь был захоронен в уздечке), так и являться деталью погребального инвентаря разрушенного в древности погребения 125, расположенного непосредственно над жертвенной ямой. Оба объекта датируются концом VI – V в. до н. э.

Рельефная полая пряжка изображает поджарого хищника с узким туловищем. Фигура зверя полностью вписана в овал. Ширина шеи превышает ширину тела. Вдоль шеи проходит грань, имитирующая напряженные шейные мускулы. Длинная морда сморщена в оскале, хорошо проработаны два клыка в пасти. Глаз круглый, ухо листовидное. Туловище и шею от ног отделяют прорези. Хорошо проработанные когти передней и задней лап направлены друг к другу. Хвост с завитком на конце примыкает к морде.

Рис. 1. Могильник Заюково-3

1 – бутероль, погребение 72; 2 – пряжка, погребение 125. Бронза

На оборотной стороне в центре пряжки округлая выпуклость, а под лопаткой хищника два прямоугольных выступа.

Изображение относится к типу I -1-А-б-I – 3 Кулаковско-ковалевский, по А. Р. Канторовичу ( Канторович , 2015. С. 99–105). Тип в целом А. Р. Канторович датирует в рамках последней четверти VI – конца IV в. до н. э. Однако изображение свернувшейся пантеры из Заюково-3 близко к наиболее ранним предметам этого типа (Там же. С. 1693. Рис. 3). По размерам и четкости проработки деталей наиболее близки описываемому предмету бляха из кургана Кулаковского (Крым) ( Артамонов , 1966. Т. 78), датированная началом V в. до н. э.; бляха из Ковалевки (левый берег Южного Буга) ( Ковпаненко, Бунятян , 1978. С. 136. Рис. 1: 39 ); бляха из Пантикапея ( Канторович и др. , 2019. С. 12, 13. Рис. 1: 2 ) и с. Рэскэций Ной (Новые Раскайцы) на Нижнем Днестре ( Levitki , 1998. P. 31. Fig. 3: 13 ). Все эти предметы являются бляхами конской узды и датируются в пределах конца VI – первой половины V в. до н. э. В эту же группу входит бляха из могильника Волна-I на Тамани (Культурный мост…, 2018. С. 99. Фото). Сравнивая ее с бляхой из Пантикапея, А. Р. Канторович и его соавторы пришли к выводу о том, что обе эти бляхи являются произведением единой ювелирной школы или даже одной мастерской ( Канторович и др. , 2019. С. 13. Рис. 5: Б-3 ).

Признаком наиболее совершенных (и наиболее ранних) предметов Кула-ковско-ковалевского типа А. Р. Канторович считает наличие отчетливой зооморфной трансформации (наличие изображений копытных и птичьих голов) на лопатке, загривке и хвосте зверя ( Канторович , 2014. С. 83). К этой группе, составляющей ядро типа, исследователь относит пять вышеупомянутых блях. В примыкающий к ним «второй ряд» иконографии А. Р. Канторович включает изображения свернувшегося хищника с рудиментами зооморфных превращений из лесостепи Поднепровья-Подонья и Ставрополья (Там же. С. 84–85). На пряжке из Заюково-3 под лопаткой зверя остался только завиток между плечом и лапой, который, вероятно, подчеркивает плечо и ногу животного и в то же время является рудиментом птичьей головы. По этой иконографической особенности вышеописанный предмет близок к бляшкам «второго ряда» Кулаковско-ковалев-ского типа. Однако более высокая четкость изображения морды, клыков и когтей сближает заюковскую пряжку с ядром выделенного А. Р. Канторовичем типа (наиболее близкий образ – уздечные бляшки из Пантикапея ( Канторович и др. , 2019. С. 13. Рис. 1: 2 ). Таким образом, это изображение свернувшегося хищника можно вслед за А. Р. Канторовичем и В. П. Толстиковым датировать в пределах конца VI – первой половины V в. до н. э.

Иконография образа свернувшегося хищника, а также конструкция и литейные приемы выполнения предмета не свойственны синхронным кавказским пряжкам и зооморфной пластике, но полностью соответствуют скифским древностям. Таким образом, пряжка из жертвенной ямы 16 относится к предметам степного изобразительного искусства, выполненном в скифском зверином стиле.

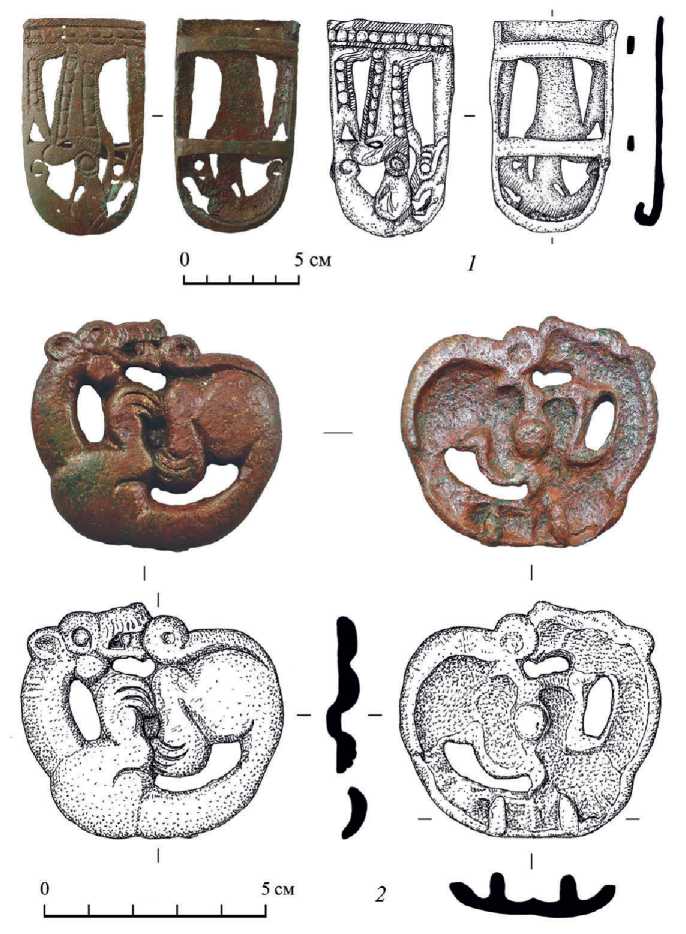

Иная ситуация с изображением свернувшегося хищника на бутероли меча из погребения 142.

Погребение 142 было обнаружено в семи метрах к востоку от погребения 125 и жертвенной ямы 16. Это было захоронение воина-всадника, за спиной которого был уложен конь. Бутероль была обнаружена на конце меча, лежащего вдоль бедра погребенного.

Предмет (рис. 2: 1 ) имел U-образную форму с двумя выступами по верхнему краю, в один из которых вписано ухо изображенного зверя. Поверхность бутеро-ли ажурная, оборотная сторона представляет собой загнутую оковку края ножен и перемычку в верхней части.

На лицевой стороне изображен свернувшийся хищник. Голова зверя, обращенная мордой влево, – наиболее крупная и детально проработанная часть фигуры. Отчетливо видны треугольное ухо, круглый глаз и раскрытая пасть с двумя клыками в ней. Шея и длинное узкое туловище вписаны в оковку края ножен. Передняя лапа согнута, когти касаются нижней челюсти. Лопатка отдаленно напоминает птичью голову. Возможно, это след не вполне понятого мастером зооморфного превращения. Задняя часть тела животного передана в виде окружности в левом верхнем углу бутероли. Задняя лапа согнута, когти упираются в колено передней. Верхний край головы, тело и лапы зверя покрыты разнонаправленной штриховкой.

Единственный стилистически близкий вышеописанной бутероли предмет – бутероль с изображением свернувшегося хищника из кургана Старшая могила ( Ильинская , 1968. С. 24. Табл. I: 7 ). С наконечником ножен из Заюково-3 ее роднит крупная голова хищника с ухом, вписанным в верхний выступ бутероли, длинное тонкое тело, вписанное в край оковки ножен, очень близко расположенные лапы.

А. Р. Канторович выделяет это изображение в особый тип «Старшая могила» и отмечает его «крайнюю композиционную оригинальность» ( Канторович , 2014. С. 74). Эта оригинальность не должна нас удивлять, поскольку еще А. И. Шкурко отметил, что изготовление ажурных бутеролей мечей нехарактерно для скифов, однако широко представлена в искусстве народов Северного Кавказа ( Шкурко , 1969. С. 31). Находка из погребения 142 могильника Заюково-3 подтверждает кавказское происхождение бутероли из Старшей могилы и указывает, что для Днепровской лесостепи это изделие является импортом.

По поводу датировки наконечника ножен из Посулья и комплекса, в котором он был обнаружен, среди исследователей существуют разногласия. А. Ю. Алексеев на основании находки в Старшей могиле двух ритуальных ножей датирует памятник второй половиной VII в. до н. э. ( Алексеев , 2003. С. 53, 295). А. Р. Канторович принимает эту датировку ( Канторович , 2014. С. 74). Однако их предшественники датировали курган первой половиной VI в. до н. э. ( Ильинская , 1968. С. 68; Шкурко , 1969. С. 33).

Бутероль из погребения 142 могильника Заюково-3 датируется первой половиной V в. Об этом свидетельствуют как весь комплекс погребения, полная публикация которого будет осуществлена позднее, так и находки в этом погребении предметов собственно скифского звериного стиля.

На голове коня, лежавшего вдоль тела погребенного воина, были обнаружены детали узды. Среди них лежали две литые рельефные бляшки с изображениями

Рис. 2. Могильник Заюково-3. Погребение 142

1 – бутероль; 2, 3 – бляшки узды. Бронза птичьих голов, выполненные в скифском зверином стиле. Оборотная сторона обоих предметов гладкая с полукруглой треугольной в сечении петлей для крепления к ремню.

Первая бляшка представляла собой довольно грубое изображение птичьей головы с клювом, загнутым под углом 90 градусов (рис. 2: 2 ). Клюв слегка разомкнут на конце, линия рта обозначена желобком. Глаз овальный с крупным рельефным верхним веком, выступает над клювом. За глазом изображено маленькое петлевидное ухо.

Изображения птичьей головы с длинным клювом, загнутым под углом 90 градусов, объединены А. Р. Каторовичем в тип 17 (Майкопско-журовский) ( Канторович , 2015. С. 680–683). Наиболее близки бляшке из Заюково-3 уздечные бляшки из погребения 2 кургана 1 могильника Стеблев ( Ковпаненко и др. , 1989. Рис. 28: 7 ) и могильника Цемдолина ( Малышев, Равич , 2001. Рис. 1: 1 ). А. Р. Канторович датирует майкопско-журовский тип изображений птичьих головок в рамках V в. до н. э. ( Канторович , 2015. С. 683).

Вторая бляшка (рис. 2: 3 ) также была выполнена в виде птичьей головы, однако изображение существенно отличалось от вышеописанного.

Круглый глаз птицы сильно увеличен и занимает почти все пространство головы, выступая над поверхностью клюва. Клюв сомкнут с четко выраженной восковицей. Восковица с косым краем наполовину перекрывает надклювье, поверхность покрыта крупным рифлением. Рот обозначен каплевидным углублением.

Изображение птичьей головы относится к типу 4 (Ковалевско-Басовскому), по А. Р. Канторовичу (Там же. С. 656–658), который автор типологии датирует концом VI – IV в. до н. э. Наиболее близкая предмету из Заюково-3 бляшка происходит из кургана 425 могильника Кулешовка в Посулье, общепризнанная датировка которого укладывается в рамки первой половины V в. до н. э. ( Ильинская , 1968. С. 78; Галанина , 1977. Табл. 17: 5 ).

Таким образом, уже по сочетанию предметов в скифском зверином стиле погребение 142 могильника Заюково-3 датируется первой половиной V в. до н. э. Анализу всего комплекса погребального инвентаря будет посвящена отдельная публикация.

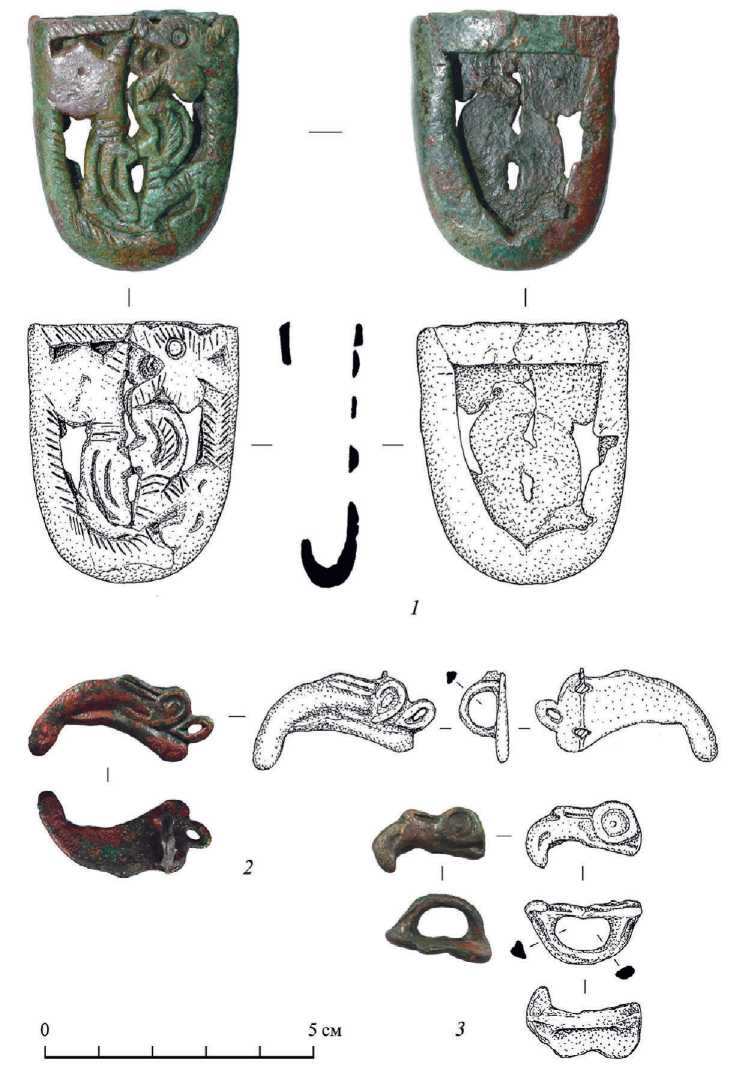

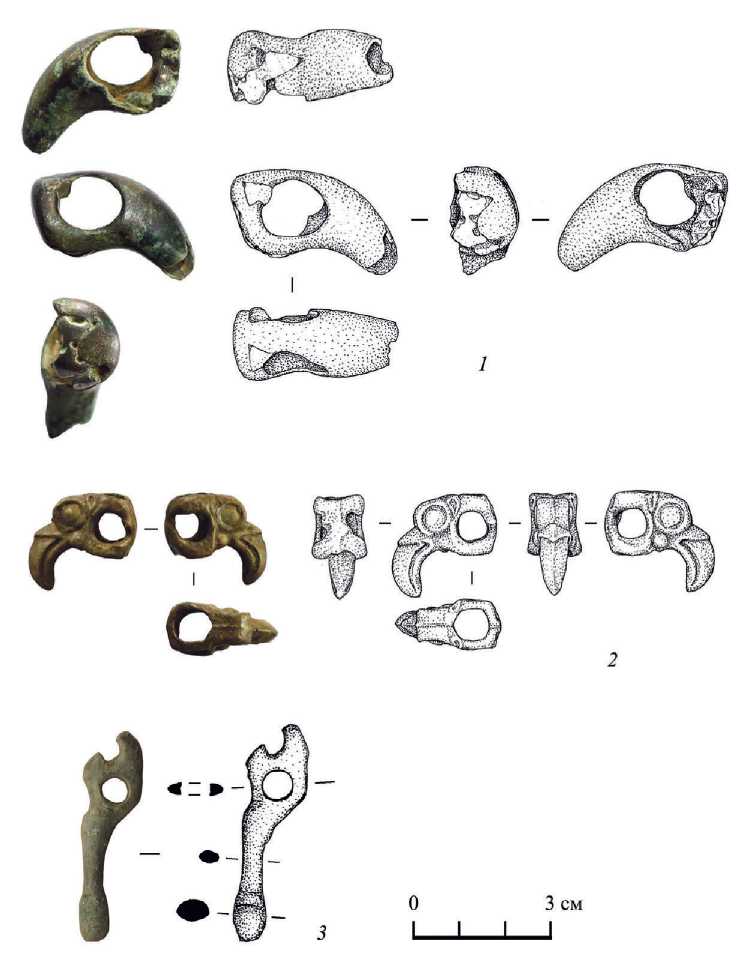

Еще один ременной распределитель в виде птичьей головы обнаружен в погребении 284 (рис. 3: 1 ). Погребение принадлежало ребенку, и распределитель использовался как подвеска на шею.

Полая бронзовая подвеска весьма схематично изображает голову птицы с клювом, загнутым на 90 градусов. Изображение предельно лаконично: изображены только клюв-коготь и глаз, отверстие которого одновременно служит отверстием для продевания ремня. Изображение выполнено довольно небрежно: при литье на одной из сторон подвески образовалась крупная каверна, которая была дополнена металлом другого состава. Судя по серебристому цвету дополнения, в нем содержится значительное количество олова.

Подвеска относится к типу 2 (Келермесско-нартанскому), по А. Р. Канторовичу ( Канторович , 2015. С. 645–648), определившему для него временные рамки второй трети VII – начала VI в. до н. э. Изображения этого типа в основном являются уздечными пронизями. А. Р. Канторович отмечает, что изображения

Рис. 3. Могильник Заюково-3

1 – подвеска, погребение 284; 2 – ременный распределитель, кв. Г8; 3 – нахрапник конской узды, погребение 6. Бронза

Келермесско-нартанского типа уходят своими корнями в искусство Северного Кавказа предскифского времени ( Канторович , 2015. С. 1002). Однако в качестве предшественников этого образа исследователь подразумевает птицеголовые скипетры, а также уздечные бляхи и псалии в виде голов пернатых. Обе вышеназванные категории предметов распространены за редкими исключениями в протоме-отской культуре. Для кобанской зооморфной пластики изображения отдельной головы хищной птицы не характерны.

Подвеска из погребения 284 могильника Заюково-3, судя по небрежному исполнению и отходу от более четкой формы, характерной для предметов, изготовленных скифскими ювелирами, является местным подражанием степным образцам. В пользу этого свидетельствует и использование предмета в качестве украшения, а не детали конской сбруи. Наличие в погребении помимо вышеописанного украшения бронзовой бусины и крестовидной подвески не противоречит дате, определенной А. Р. Канторовичем, и указывает на ее более ранний этап. Таким образом, погребение 284 могильника Заюково-3 можно датировать серединой VII в. до н. э.

В комплексах классического этапа западной кобанской культуры подвеска Келермесско-нартанского типа в виде головы-когтя хищной птицы помимо Заю-ково-3 известна в составе ожерелья женского погребения 7 могильника Индустрия 1 ( Афанасьев, Козенкова , 1981. С. 173. Рис. 5: 9 ; 7: 14 ). Авторы публикации комплекса предлагают для него дату не позднее первой половины VIII в. до н. э., однако наличие скифского предмета в ожерелье заставляет передвинуть время совершения погребения на столетие вперед.

В культовом слое, содержащем предметы из древних погребений, разрушенных при сооружении более поздних погребений могильника, была обнаружена подвеска-распределитель в виде погрудного изображения птицы (рис. 3: 2 ).

Шея птицы представлена в виде кубического распределителя с двумя перпендикулярно расположенными сквозными отверстиями для ремней. Одна из сторон переходит в изображение хищной птицы. Голова с загнутым клювом, рот показан длинным изогнутым углублением. Восковица отражена в виде четкого выступа над надклювьем. Круглый глаз занимает половину головы. Под глазом расположена щека, переданная в виде округлого выступа. За глазом изображено выпуклое петлевидное ухо. Предмет был отлит в двустворчатой литейной форме, о чем свидетельствует шов, прослеженный по вертикальной оси предмета.

Подвеска относится к типу 2 (Гаймановско-пастырскому), по А. Р. Канторовичу ( Канторович , 2015. С. 702–704), датировка которого определена исследователем в рамках середины V – IV в. до н. э. Этот тип распространен на территориях Нижнего Поднепровья и Поднестровья, Среднего Поднепровья и Подонцовья, а также в Среднем Подонье и Прикубанье.

Наиболее поздний предмет скифского звериного стиля из могильника Заюко-во-3 – конский наносник из погребения 6 (Кадиева, Демиденко, 2017. Рис. 3: 5) (рис. 3: 3). Это подвеска с округлым отверстием, редуцированным крючком над ним и вытянутой нижней частью, возможно, изображающей ногу копытного животного. Подобные предметы распространенны в Среднем Подонье и Прикубанье. Расположение заюковского экземпляра в уздечном комплекте позволяет интерпретировать его как наносник. Этот предмет относится к первому варианту налобников/наносников, по А. Р. Канторовичу (Канторович, 2007. С. 257), большую часть экземпляров которого автор связывает с территорией Среднего Подонья, где они производились в IV в. до н. э. Однако заюковскому предмету наиболее близки находки из Таврической губернии (Канторович, 2007. С. 269. Рис. 2: 14)3 и кургана Карагодеуашх (Там же. С. 269. Рис. 2: 16). Оба этих предмета И. И. Гущина отнесла к IV–III вв. до н. э. (Гущина, 1962. С. 69). В отличие от ближайших аналогий, наносник из За-юково лишен зооморфизации крючка: верхняя часть предмета полностью геометрическая. Следуя логике изменений оформления наносников/налоб-ников, прослеженной А. Р. Канторовичем (Канторович, 2007. С. 274. Рис. 6), подвеска из Заюково относится к позднему периоду бытования этих предметов.

Таким образом, на могильнике Заюково-3 было обнаружено четыре предмета, выполненные в скифском зверином стиле, и четыре предмета в его кавказском варианте. Большинство из них связано с деталями вооружения и конского снаряжения, только подвеска из погребения 284 использовалась как нагрудное украшение человека.

Скифские изделия и подражания им бытовали у населения Баксанского ущелья с самого начала скифской эпохи (середина VII в. до н. э.) и до финала кобанской эпохи, когда скифов в Предкавказье уже не было (IV–III вв. до н. э.). Эта деталь местной материальной культуры указывает не только на контакты со скифами (но не проникновение их в горскую среду, о чем на могильнике Заюково-3 нет никаких материальных свидетельств), но и восприятие горцами скифских звериных образов, а также инфильтрация их в собственное искусство.

Примечательно, что с появлением предметов скифского звериного стиля прекращается бытование кобанской зооморфной пластики. Женский убор населения Баксанского ущелья второй половины VII – V в. до н. э. отличается геометричностью ( Кадиева и др. , 2019. С. 81) и существенно меньшим весом украшений по сравнению с предшествующей эпохой. Последнее обстоятельство может быть связано с сокращением доступного мастерам количества металла. Изображения животных теперь свойственны только убору воинов и коней и представлены только скифским звериным стилем или его местными интерпретациями.

Очевидно, что довольно резкая смена стиля местного искусства отражает изменение религиозных верований. Возможно, в предгорьях Кавказа произошло ослабление местной родовой знати, куда входили и жрецы, и переход власти к воинской элите, связанной со скифами и стремящейся им подражать.

Автор выражает искреннюю благодарность А. Р. Канторовичу, определившему назначение предмета скифского звериного стиля из могильника Заюко-во-3 как конский наносник и очертившего круг аналогий.

Список литературы Предметы скифского звериного стиля из могильника Заюково-3

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н. э. СПб.: ГЭ. 416 с. EDN: AALSHU

- Артамонов М. И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага: Артия; Л.: Советский художник. 306 с.

- Афанасьев Г. Е., Козенкова В. И., 1981. О неизвестных погребальных комплексах предскифского периода из окрестностей Кисловодска // СА. № 2. С. 161-177. EDN: ZOHLGV

- Виноградов В. Б., 1976. К характеристике кобанского варианта в скифском зверином стиле // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии / Под ред. А. И. Мелюковой, М. Г. Мошковой. М.: Наука. С. 147-152.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. Д1-33.).