Предметы вооружения и воинского снаряжения второй половины XIV - начала XV в. Елецкого княжества

Автор: Тропин Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Находки, полученные в ходе раскопок последних лет в окрестностях г. Ельца, позволяют охарактеризовать военный аспект Елецкого княжества. Широкое распространение предметов вооружения на памятниках в бассейне нижнего течения Быстрой Сосны во второй половине XIV - XV в. соотносится с появлением Елецкого княжества, политически и генеалогически связанного с Козельским княжеством. Обнаруженные находки вооружения профессиональных воинов (шпоры, доспех, кольчуга, удила, бронебойные наконечники стрел и др.) маркирует путь продвижения «кованных ратей» с Верховских княжеств на восток до Верхнего Дона. В воинской амуниции прослеживаются тюркские традиции.

Средневековое вооружение, елецкое княжество, пластинчатый доспех, шпоры, защитное вооружение, воинская амуниция, снаряжение верхового коня

Короткий адрес: https://sciup.org/143176014

IDR: 143176014 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.339-358

Текст научной статьи Предметы вооружения и воинского снаряжения второй половины XIV - начала XV в. Елецкого княжества

Для истории Верхнего Дона вторая половина XIV в. примечательна тем, что на фоне начавшегося его запустения с середины – третьей четверти XIV в., о чем наглядно свидетельствуют памятники района Куликова поля, по р. Быстрая Сосна, появляется Елецкое княжество (первое упоминание – 1389 г.). До его появления территория была заселена, и ее население участвовало в донской торговле с Золотой Ордой.

Основная его территория (ядро), по археологическим данным, располагалась в левобережье р. Быстрая Сосна (правый приток р. Дон), занимая пространство

-

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) и Администрации Липецкой области, № 18-49-480001 «Военный компонент в материальной культуре населения Верхнего Дона в XI–XV вв. (по памятникам елецкой округи)».

около 300 кв. км в междуречье притоков Талец, Пальна, Ельчик, Воргол. Здесь известно 52 поселения второй половины XIII (преимущественно XIV в.) – первой половины XV в. ( Тропин , 2000). До появления княжества крупным административным, торгово-ремесленным центром округи являлся Лавский археологический комплекс конца XI – третьей четверти XIV в. с последующим превращением в сельское поселение конца XIV – начала XV в. ( Тропин , 2007).

В исследовании обобщаются находки, связанные с военным делом, из раскопок поселений, изученных большими площадями. Прежде всего это поселения Аргамач-Пальна 3 и Целыковка 2, на которых проживало население, связанное с военной службой. Единичные предметы военного характера происходят и с других памятников, где раскопанная площадь существенно меньше: Арга-мач-Пальна 1, Аргамач-Пальна 5 ( Тропин , 2018). Привлекаются единичные находки с Лавского археологического комплекса, где можно достоверно говорить о времени второй половины XIV – XV в., а также из разведочных работ (поселение Созыкино).

Анализируемые находки разделены на три группы: оружие (7 ед.), защитное снаряжение (7 ед.), амуниция воина и верхового коня (67 ед.).

Оружие

Наконечники стрел

Их известно 4 экз. Они относятся к разделу плоских черешковых. Треугольный (1 экз.), ромбовидный (1 экз.), ромбический (1 экз.), пирамидальный (1 экз.).

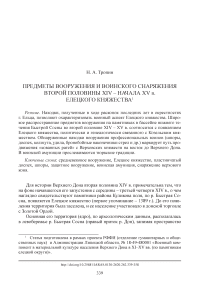

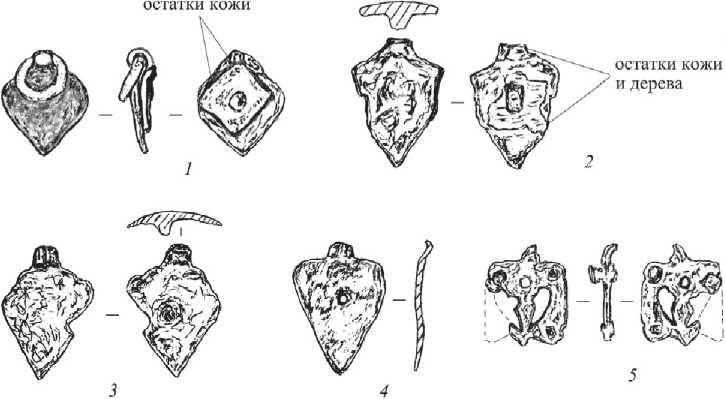

Тип 37 ( Медведев , 1966. С. 63, 64. Табл. 26. № 4). У наконечника этого типа треугольная форма, упор для древка обломан (рис. 1: 1 ). Общая его сохранившаяся длина – 3,5 см, черешок отломан, длина пера – 2,3 см, ширина пера – 1,5 см. Сечение пера – тонкая линза, сечение черешка – круг. Вес – 3,3 г. Наконечник обнаружен в заполнении хозяйственной ямы (объект № 1) второй половины XIV в. на поселении Аргамач-Пальна 3.

Тип 40 (Там же. С. 64. Табл. 26. № 10: 30 , № 36). Ромбовидный наконечник с перехватом и упором, с расширением в нижней трети длины пера (рис. 1: 2 ). Общая длина – 6 см, длина пера – 3,7 см, ширина пера – 1,3 см, длина перехвата – 1,3 см, размеры перехвата – 0,35 × 0,8 см, сохранившаяся длина черешка – 1 см. Сечение пера – линза, сечение черешка – круг. Обнаружен на поселении XIV– XV вв. у с. Созыкино. Наконечники этого типа были распространены в X–XIV вв.

Тип 48 (Там же. 1966. С. 68, 69. Табл. 23. № 26, 38 ; 30, № 44 ). Ромбический наконечник с упором (рис. 1: 3 ). Вес – 5,9 г. Общая длина – 7 см, длина пера – 3,5 см, ширина пера – 1,5 см, длина перехвата – 0,8 см, размеры перехвата – 0,8 × 0,8 см, длина черешка – 2,7 см. Сечение пера – линза, сечение черешка – прямоугольник. Обнаружен в культурном слое поселения Аргамач-Пальна 5. Этот тип был распространен в X–XIV вв.

Тип 87 вид 2 (Там же. 1966. С. 82. Табл. 21. № 45). Наконечник пирамидальный, квадратный или ромбический в сечении с круглой шейкой и упором для древка (рис. 1: 4 ). Вес – 7,4 г. У наконечника головка в сечении квадратная, шейка

Рис. 1. Предметы вооружения

1, 4, 8, 10, 11, 13 – Аргамач-Пальна 3; 7, 9 – Аргамач-Пальна 1; 3 – Аргамач-Пальна 5; 5, 12 – Целыковка 2; 2, 6 – Созыкино

и черешок – круглые. Длина наконечника – 6 см, длина пера – 3,5 см, ширина грани пера – 0,7 см, длина перехвата – 0,9 см, размеры перехвата – 0,8 × 0,8 см, длина черешка – 1,6 см. Время бытования таких наконечников XII–XIV вв. Наконечник обнаружен в засыпке заполнения подпольной ямы жилища (объект № 2) второй половины XIV в. на поселении Аргамач-Пальна 3.

Коллекция наконечников стрел, происходящих с поселений эпохи Елецкого княжества, немногочисленна. Предварительно пока можно говорить об отсутствии наконечников стрел в виде срезней, типичных для «степных» традиций и широко представленных на памятниках второй половины XIII – третьей четверти XIV в. ближайшей, хорошо изученной территории Куликова поля, где они составляли доминирующую группу наряду с русскими бронебойными стрелами ( Гоняный, Двуреченский , 2014. С. 112, 113, 122).

Копье

Достоверно известен один наконечник копья. Он происходит из подпольной ямы жилища (объект 28) поселения Целыковка 2, засыпанной еще при жизни поселка. Его длина 16,6 см (рис. 1: 5 ). У него узкое перо длиной 11,8 см, квадратное в сечении 0,6 × 1 см. Край пера перекручен при ковке. Втулка коническая, значительно обломана. Ее длина – 4,8 см, диаметр – 2 см. Это пика – копье конного воина. По А. Н. Кирпичникову, находку можно отнести к типу 5 ( Кирпичнико в, 1966. С. 6, 7. Табл. 4. № 10). Им отмечается огромное сходство между пиками домонгольского времени с образцами XVII в.

Топорик

Известна одна находка боевого топора. Она происходит с поселения XIV– XV вв. у с. Созыкино (рис. 1: 6 ). Топор относится к типу 5 А (Там же. Рис. 6. С. 21, 22). Для него характерны прямая верхняя грань и «опущенное» лезвие, обух вытянут вдоль топорища. Параметры нашего топора соответствуют боевым топорам: длина лезвия – 10,5 см, ширина лезвия – 10 см. Диаметр обушного отверстия – 2 см. Такие топоры наиболее часто начинают встречаться с XIII в., преимущественно в южной Руси.

Боевая цепь

Находка обнаружена на поселении Аргамач-Пальна 1 XIII–XIV вв. (рис. 1: 7 ). Ранее ошибочно была интерпретирована нами как стержень безмена ( Тропин , 1996. С. 172. Рис. 7: 6 ). По Ю. А. Кулешову, это ордынское оружие – боевая цепь, используемая ордынскими всадниками в боевых действиях. Она выкована в виде округлого стержня, плавно расширяющегося книзу. Ее верх расплющен и свернут в петлю, а самый кончик оформлен в виде четырехгранника, квадратного в сечении. В петлю вставлено железное, круглое в сечении, спаянное кольцо. Общая длина находки – 235 мм, длина шейки – 225 мм, ее диаметр у петли –

-

7 мм, у четырехгранного кончика – 9 × 10 мм. Высота и ширина петли – 10 × 10 мм. Внешний диаметр кольца – 15 мм. Вес – 75 г. ( Кулешов , 2019).

Защитное снаряжение

Доспех

Доспешных пластин известно 3 единицы. С поселения Аргамач-Пальна 3 происходят две пластины, найдены в культурном слое. Одна из них сохранилась полностью. Она прямоугольной формы, размерами 3,8 × 5,8 × 0,2 см (рис. 1: 10 ). Фиксируются два малых отверстия для крепления по одной из длинных сторон. Другая пластина сохранилась фрагментарно. У нее скошенный край, размеры 5 × более 3,5 × 0,2 см (рис. 1: 8 ). По верхней кромке пластины зафиксировано заклепочное крепление.

Третья пластина происходит из культурного слоя поселения Аргамач-Паль-на 1. Сохранилась почти полностью. Она подпрямоугольной формы размерами 3,5 × 3,8 см (рис. 1: 9 ). Ее верхний край по углам незначительно закруглен, здесь же фиксируются признаки крепления в виде заклепки и в виде отверстия диаметром 2 мм. В нижней части пластины имеется выемка.

Для рассмотренных доспешных пластин, судя по расположению крепежных отверстий, характерно то, что они нашивались на мягкую основу, к халату. Подобный панцирь, известный как «хатангу дегель», был распространен в монголо-татарском вооружении ( Горелик , 1983. С. 247–248) и был заимствован для русского вооружения.

Кольчуга, байдана

На памятниках встречена кольчуга в виде отдельных колец и ее фрагментов. Фрагмент кольчуги, обнаруженный в подпольной яме жилища (об. 28) поселения Целыковка 2, насчитывал 70 колец общим весом 28,2 г (0,4 г – 1 колечко) (рис. 1: 12 ). Колечки клепанные, диаметром от 11 до 11,5 мм, сечение круглое – 2 мм. Другой фрагмент кольчуги зафиксирован в слое поселения Аргамач-Паль-на 3 (рис. 1: 11 ). Кольца располагались в три ряда по 5–13 колец в каждом. Диаметр кольца – 11–12 мм, сечение круглое – 2,7 мм.

Единственный фрагмент кольца байданы диаметром 1 см найден в наземной части жилища (объект 2 Б) второй половины XIV в. на поселении Арга-мач-Пальна 3 (рис. 1: 13 ).

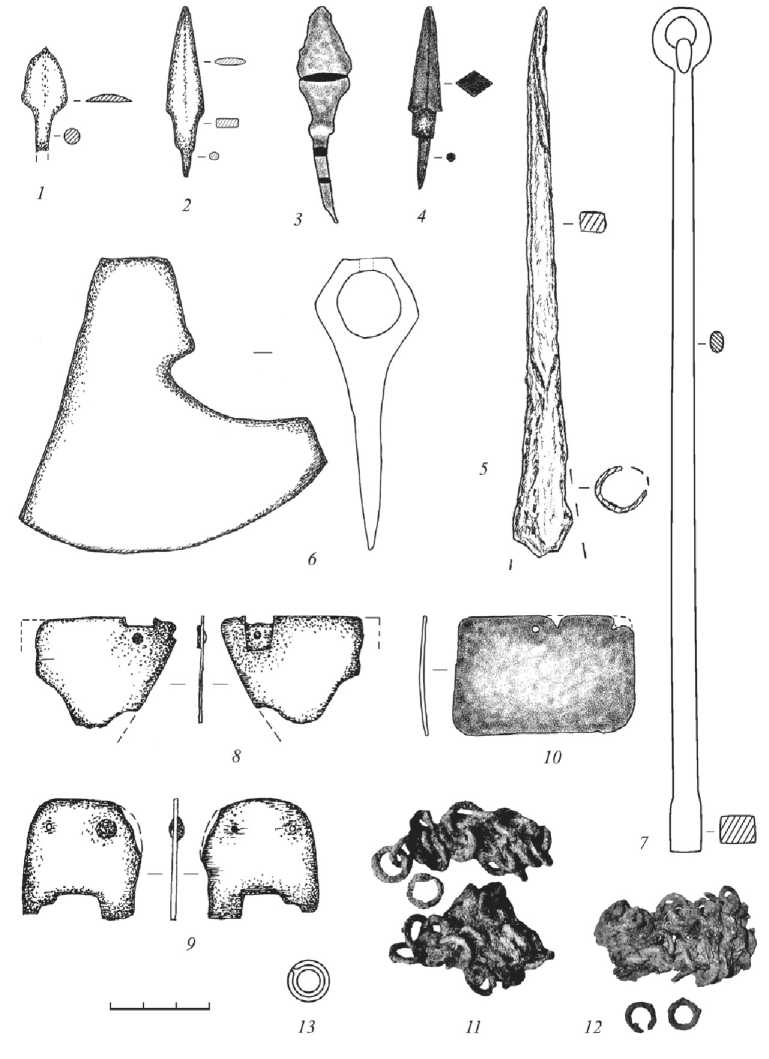

Армировочная пластина на щит

Фрагмент армировочной пластины на щит длиной 14,5 см обнаружен в культурном слое поселения Аргамач-Пальна 3. Она представляет собой дугообразной формы четырехгранную пластину сечением 0,4 × 0,4 см, на которой сохранились два уплощенных «гнезда» со сквозным отверстием для ее крепления к основе (рис. 2: 4 ).

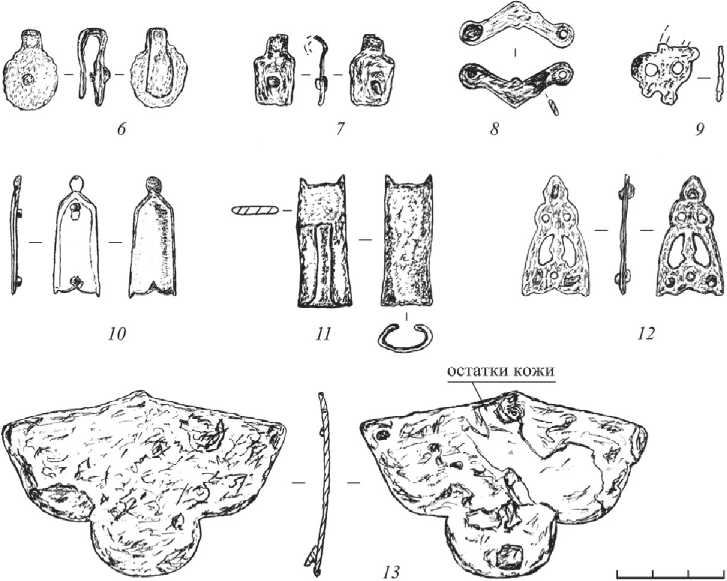

Рис. 2. Амуниция воина и снаряжение для управления конем

1, 2, 6, 7, 11 – 15, 20, 21 – Аргамач-Пальна 3; 9 – Аргамач-Пальна 1; 3–5, 8, 10, 16–19 – Це-лыковка 2

Амуниция

Это наиболее многочисленная группа предметов. Часть из них связана с вооружением воина: колчанные крюки, накладка на лук, вток. Другая часть – связана с конским снаряжением: шпоры, удила, стремя, уздечные кольца, распределитель упряжи, вертлюг. Такие предметы, как наременные накладки и пряжки, преимущественно являясь военной амуницией, отчасти могут быть связаны и с предметами быта.

Амуниция воина. Колчанные крюки

Известны три находки колчанных крюков, выкованных из дрота, все они из раскопок. На поселении Аргамач-Пальна 3 встречены два железных крюка. Один из них наиболее полной сохранности, незначительно обломан с торца (рис. 2: 1 ). Крюк сооружен на пластине прямоугольной формы, размерами 5,8 × 3,8 × 0,2 см. С учетом длины крюка общая высота изделия составила 8,8 см. Пластина декорирована врезной линией вдоль длинных сторон. Элементом декора, вероятно, является сквозное отверстие диаметром 0,6 см, по которому произошел разлом изделия. Пластина по углам крепилась к ремню на четырех заклепках. Сохранившиеся три из них имеют шляпки диаметром 0,5 см. Сечение крюка диаметром 0,5 см. Его край оформлен в виде головы дракона. Участок перехода крюка в пластину декорирован врезными линиями.

Вторая находка имеет значительные утраты и не позволяет реконструировать внешний облик пластины. Однако очевидно, что в ее основе находилась рамка, придававшая ей изящность (рис. 2: 2 ). Ширина рамки – около 5,1 см, толщина – до 0,2 см. В двух сохранившихся углах пластины имеются асимметричные отверстия для заклепок. Их диаметр – 0,2 см. По центру пластины расположен крючок длиной 3 см. Внешний край крючка декорирован двумя параллельными прорезями, имитирующими зооморфную голову.

Третья находка колчанного крюка происходит из подпольной ямы жилища (объект 15) с поселения Целыковка 2. Крюк сооружен на пластине прямоугольной формы, размерами 2 × 3,8 × 0,2 см (рис. 2: 3 ). С учетом длины крюка общая высота изделия составила 7 см. Противоположный от крючка край пластины оформлен в виде «ласточкина хвоста». Пластина крепилась к ремню на трех заклепках. Крюк имеет сечение в диаметре 0,5 см. Его край зооморфно оформлен.

Рассмотренные находки относятся к щитковым колчанным крюкам ( Худю-ков , 1991. С. 37. Рис. 18 б; Немеров , 1987). Орнаментация крюков под стилизацию голов драконов имеет ближайшие аналогии в Поволжье, где этот образ был особенно популярен среди тюркского населения в золотоордынский период ( Руденк о, 2005. С. 99, 102).

Накладка на лук

Находка из кости известна в одном экземпляре и происходит из подпольной ямы жилища (объект 15) поселения Целыковка 2. Ее размеры 7,5 × 1,6 – 2,4 × 0,4 см (рис. 2: 6 ). По краям пластины расположены отверстия, с одного края два, с другого одно. Диаметр отверстий 0,4 см.

Вток с крюком

С поселения Целыковка 2 происходит втулка диаметром 2 см и длиной 8,4 см, оканчивающаяся свернутым крюком. Диаметр крюка – 2,1 × 2,5 см, сечение проволоки – 0,4 см (рис. 2: 5 ). Вероятно, рассматривать эту находку можно как боевое снаряжение.

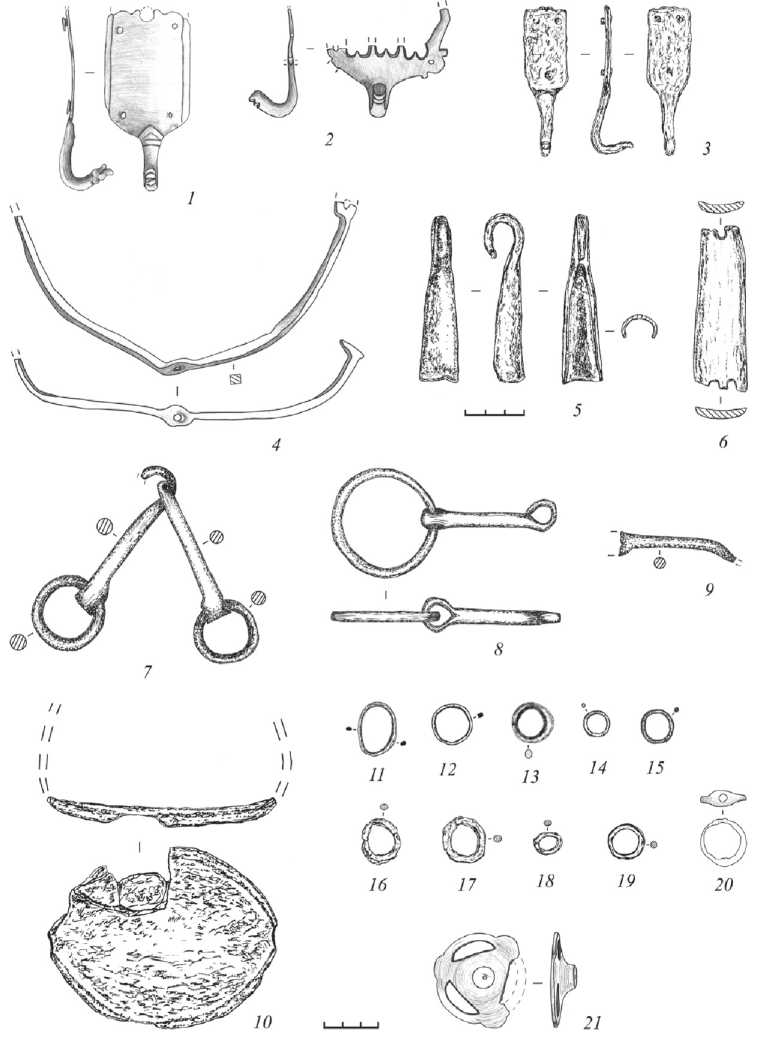

Амуниция для управления конем. Шпоры

Известно 6 находок шпор (рис. 3). По классификации А. Н. Кирпичникова, все елецкие шпоры относятся к 5-му типу. Для них характерны расширение дужки в надпяточной части, надпяточный козырек, наличие петель в виде сдвоенных отверстий для прикрепления разъединенных верхнего и нижнего ремешков, длинный держатель звездочки. По его мнению, колесцовые шпоры появляются на Руси в XIII в. Однако данные характеристики являются определяющими для XIV в. А. Н. Кирпичниковым отмечалось, что преобладающее количество шпор этого типа встречено на территории Западной и Южной Руси ( Кирпичнико в, 1973. С. 67–69).

Типологию шпор А. Н. Кирпичникова, начиная с типа 5, детализировал и продолжил О. В. Двуреченский, выделяя типы 5–11 применительно к шпорам XIV–XVII вв. ( Двуреченский , 2014). По его классификации, елецкие шпоры относятся к двум типам: тип 7 (поселения Аргамач-Пальна 3, Аргамач-Пальна 5, Целыковка 2) и тип 8 (Лавский археологический комплекс).

Тип 7. Это тип шпор с С-видной в профиле скобой, расширением пластины дужки шпоры в пяточной части, надпяточным козырьком и 7-м типом петель. Они были распространены преимущественно во второй половине XIV – первой половине XV в. (Там же. С. 135, 136).

С поселения Целыковка 2 происходят две фрагментированные шпоры (рис. 3: 1–2 ). Несмотря на это, сохранившиеся ключевые детали позволяют с уверенностью соотнести их с типом 7. Длина одной из сохранившихся шпор достигала 165 мм, длина держателя звездочки – 55 мм. Звездочка состоит из шести шипов. Ее диаметр – 36 мм, длина шипа – 13 мм (рис. 1: 2 ).

Обе шпоры обнаружены в культурном слое усадебного пространства (боярская усадьба). Крупный фрагмент шпоры найден над заполнением подпольной ямы жилища (объект 15), другой – в верхнем заполнении древнего овражка.

Рис. 3. Шпоры

1, 2 – Целыковка 2; 3, 4 – Аргамач-Пальна 3; 5 – Аргамач-Пальна 5; 6 – Лавский археологический комплекс

На поселении Аргамач-Пальна 3 найдены крупный фрагмент шпоры и обломок окончания от другой шпоры с левой петлей (рис. 3: 3, 4 ). Размеры толщины стержня у них различные, что позволяет говорить о двух разных шпорах.

Длина шпоры достигала 135 мм, длина держателя звездочки – 42 мм. Звездочка не сохранилась (рис. 3: 3 ). С учетом длины отверстия под звездочку ее диаметр можно предполагать около 30 мм. Шпора обнаружена в культурном слое. Обломок шпоры с правой петлей найден в площади наземного жилища (объект 17).

На поселении Аргамач-Пальна 5 выявлена целая шпора, на крайних петлях которой сохранились две железные сердцевидные привески (рис. 3: 5 ). Звездочка не сохранилась. Длина шпоры составляла 150 мм, длина держателя звездочки – 43 мм. С учетом длины отверстия под звездочку ее диаметр можно предполагать около – 36 мм. Данная шпора в отличие от предыдущих находок изогнута незначительно.

Тип 8. Это тип шпор с уплощенной S-видной в профиле скобой, цилиндрической в сечении дужкой шпоры, длинным держателем звездочки, прямоугольным типом петель. Они были распространены в первой половине XV в. (Там же. С. 136).

Единственная относящаяся к этому типу шпора обнаружена на Лавском археологическом комплексе (рис. 3: 6 ). Длина шпоры достигала 150 мм, длина держателя звездочки – 55 мм. Звездочка состоит из восьми шипов. Ее диаметр – 27 мм, длина шипа – 8 мм. Шпора обнаружена в засыпке хозяйственной постройки № 6 раскопа № 1 в комплексе с керамикой второй половины XIV – начала XV в.

Удила

Всего найдено трое удил из культурного слоя, по одному с поселений Ар-гамач-Пальна 1, Аргамач-Пальна 3, Целыковка 2 (рис. 2: 7–9 ). Они относятся к IV типу, по А. Н. Кирипичникову ( Кирпичников , 1973. С. 17–19. Рис. 53: 6 ). Удила состояли из двух подвижных звеньев и двух колец. Их длина – 7,7–9,5 см, диаметр в сечении – 0,8–1 см. Диаметр колец – 2,8–6 см, в сечении – 0,5–0,6 см. Это наиболее распространенный тип псалий, особенно с XII–XIII вв.

Стремя

Известна одна находка стремени, происходящая из культурного слоя поселения Целыковка 2 (рис. 2: 10 ). Стремя фрагментарно, сохранилась лишь подножка, дужка обломана. Подножка овальной формы, размером 12,5 × 10,2 см. Ее поверхность слегка прогнута, края к низу выгнуты бортиком высотой 0,7 см. Данное стремя можно отнести к типу 7, по А. Н. Кирпичникову (Там же. Рис. 29). Им отмечается его южное происхождение на Руси и широкое применение среди конных феодальных дружин. В XIII в. происходит утяжеление конструкции: ширина подножки достигает 7 см. Наша находка, относящаяся ко второй половине XIV – первой половине XV в., достигает ширины 10,2 см.

Уздечные кольца

Серия уздечных колец выявлена на исследуемых памятниках (6 экз. – Арга-мач-Пальна 3; 4 экз. – Целыковка 2) (рис. 2: 11–19 ). Кольца чаще всего из железа, круглые, диаметром 2–2 см, иногда овальной формы – 2 × 3 см. Как правило, они выкованы из круглого в сечении дрота диаметром 2–3 мм. Часто поверхность колец имеет разное сечение из-за стертости в период эксплуатации.

К группе уздечных колец возможно отнести железный вертлюг диаметром 3 см – деталь от недоуздка, который предотвращал закручивание уздечных, стременных и других ремней во время верховой езды (рис. 2: 20 ). Вертлюг выкован из прямоугольной в сечении пластины 0,2–0,4 × 0,5 см, один из участков которой расширен до 1 см и имеет здесь же сквозное отверстие диаметром 0,5 см.

Распределитель упряжи

Найден единственный распределитель упряжи на поселении Аргамач-Паль-на 3 (рис. 2: 21 ). Он происходит из культурного слоя. Распределитель выкован из пластины толщиной 0,2 см, круглый, диаметром 5 см, с выступающими тремя декоративными полуовальными отростками. Распределитель трехсекторный. Он мог располагаться в лобной части упряжи коня.

В отдельную группу можно выделить наременные накладки и пряжки , связанные как с конским снаряжением, так и с бытовой амуницией воина.

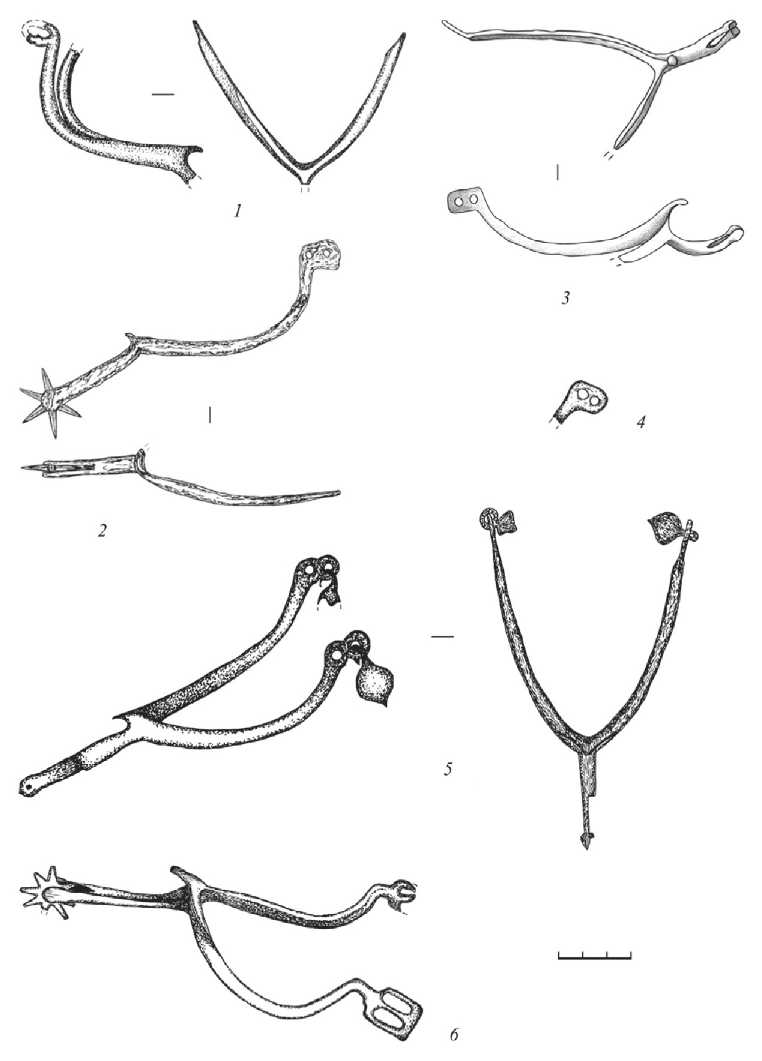

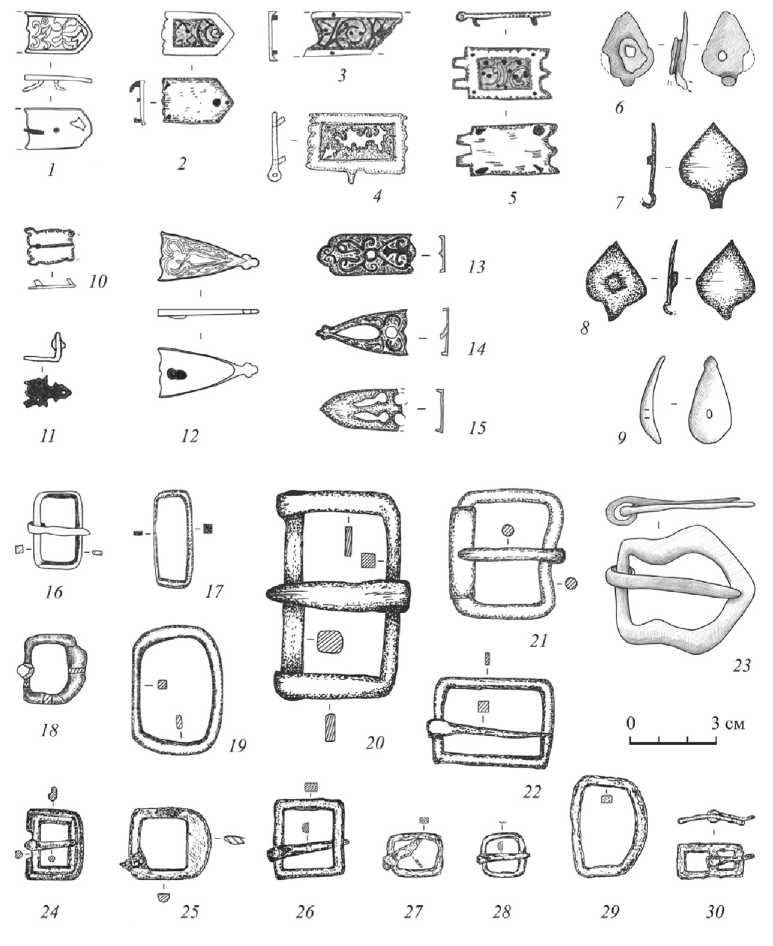

Наременные накладки

Анализируются 26 накладок. Для их исследования использовалась типология К. А. Руденко, учитывающая способ крепления накладок к ремню (группа), форму (отдел), декор и оформление щитка (тип) ( Руденко , 2000; 2001. С. 36). Все накладки крепились к ремню при помощи штифтов. Накладки из бронзы (11) и железа (15).

Отдел А. Круглые и овальные.

Плоские и объемные (1 экз.)

Тип 4, вариант Б. Железная накладка в виде многолепестковой розетки с ушком (рис. 4: 6 ). Размер щитка – 15 × 17 мм. По его краю нанесены слабовыра-женные зубчатые насечки. В центре накладки – штифт для крепления. Толщина ремня около 3 мм, ширина – до 15 мм. Подобные накладки предназначались для конской упряжи. Обнаружена на поселении Целыковка 2.

Рис. 4. Наременные накладки с поселения Целыковка 2

Отдел Б. Прямоугольные и квадратные (11 экз.)

Тип 11 (1 экз.). Наконечник ремня из бронзы, плоский, с фигурным основанием, типа «ласточкин хвост» (рис. 4: 10 ). Размеры – 13 × 33 мм, толщина – 1,2 мм. Лицевая сторона наконечника гладкая, на оборотной стороне – два штифта-клепки. Обнаружена на поселении Целыковка 2.

Тип 20, вариант А (1 экз.). Железная накладка подквадратной формы, плоская, с прямыми краями и с петелькой для колечка. Размер щитка – 13 × 15 мм, ширина петельки – 6 мм. По центру щитка – заклепка (рис. 4: 7 ) . Ширина ремня не превышала 13 мм. Подобные накладки предназначались для конской упряжи. Обнаружена на поселении Целыковка 2.

Несколько накладок отдела Б (9 экз.) трудно соотнести с выделенными К. А. Руденко типами. Это железная прорезная накладка с поселения Целыков-ка 2 подквадратной формы размерами 21 × 27 мм и толщиной 1,8 мм (рис. 4: 5 ). По ее углам заметны следы штифтов для крепления. Возможно, это накладка для конской упряжи.

Две другие накладки с поселения Аргамач-Пальна 3 по форме близки к типам 1 и 16, варианту Г, однако по оформлению края основания соответствуют типу 17. По классификации Г. А. Федорова-Давыдова, они идеально соответствуют типу В IV ( Федоров-Давыдов , 1966. Рис. 8. С. 50). Это две бронзовые прямоугольной формы накладки – наконечники ремней, короткие, объемные, без привесок (рис. 5: 1–2 ). Размеры – 15 × 25 мм, 17 × 30 мм, толщина – 13 мм. У них выемчатое (фестончатое) основание и треугольное окончание. У накладок по краям имеются возвышающиеся бортики. Поверхность щитка декорирована растительным орнаментом. С его обратной стороны имеются по три заклепки.

Еще одна бронзовая накладка отдела Б с поселения Аргамач-Пальна 3 фрагментирована. Вследствие этого отнесение ее к какому-либо типу проблематично. Однако очевидно, что она объемная, прямоугольной формы, по краям выступающие бортики (рис. 5: 3 ). Ее сохранившаяся длина 38 мм, ширина 20 мм. Внешняя поверхность декорирована растительным орнаментом. Сохранились два штифта по краю бортиков.

Еще две накладки гипотетично можно отнести к типу 18, однако отождествить с определенным вариантом невозможно. Это бронзовые накладки прямоугольной формы, объемные, с маленькой петелькой для подвешивания. Одна из них, с поселения Аргамач-Пальна 3, имеет характерную выемку в верхней части, как у типа 16 Г (рис. 5: 5 ), а в основании две петельки. Размеры – 16 × 34 мм, толщина – 1,2 мм. Накладка декорирована неясным растительным узором, имеет 4 штифта для крепления. Другая накладка с поселения Аргамач-Пальна 1 с двух сторон имеет декоративную выемку (рис. 5: 4 ). Центральная часть щитка или прорезная, или имеет дефект литья. Размеры накладки – 18 × 30 мм, толщина – 1,5 мм. По ее углам имеются четыре штифта и небольшая петелька.

С поселения Аргамач-Пальна 3 происходит плоская бронзовая накладка с вильчатыми окончаниями с противоположных сторон (рис. 5: 10 ). Подобная вильчатость у основания встречается у типа 3, вариант Е (по Руденко). Размеры накладки – 13 × 18 × 1 мм. Поверхность ее щитка декорирована продольной линией. У накладки два штифта.

Рис. 5. Наременные накладки и пряжки

4, 7 – Аргамач-Пальна 1; 1–3, 5, 6, 8–12, 16–23 – Аргамач-Пальна 3; 13–15 – Созыкино; 24–30 – Целыковка 2

Два бронзовых объемных наременных наконечника с поселения Созыкино также трудно соотносимы с определенным типом. Один из них в полной сохранности, размерами 16 × 40 × 1 мм. В своем облике он сочетает признаки типов Б 11 (форма), Б 16 (пропорции), Б 17 (основание). Наконечник прямоугольной формы, с выемчатым основанием и слегка выраженным шлемовидным окончанием (рис. 5: 13 ). Поверхность наконечника декорирована растительным орнаментом. По краям имеются возвышающиеся бортики.

Другой наконечник прорезной (рис. 5: 15 ). Он фрагментирован со стороны основания, имеет треугольное окончание. Его размеры – 16 × не менее 35 × 1 мм. Лицевая поверхность наконечника гладкая, не орнаментирована. Признаки штифтов не фиксируются.

Отдел В. Ромбовидные, простые (7 экз.)

Тип 1 (7 экз.) . Железные накладки отнесены к данному типу, однако, по предложенным вариантам К. А. Руденко, не находят точные аналогии. Накладки плоские, листовидной формы с петелькой для колечка и одним штифтом по центру (рис. 4: 1–4; рис. 5: 6–8 ). На двух из них с тыльной стороны зафиксированы остатки кожи и дерева (рис. 4: 1–2 ). Их размеры близки 23 × 28–35 мм.

Однако необходимо подчеркнуть, что в окрестностях Ельца на памятниках второй половины XIV – первой половины XV в. наблюдается концентрация подобных сердцевидных накладок. На поселении Целыковка 2 таких накладок четыре, на поселениях у с. Аргамач-Пальна – три находки. Объяснение мы находим в том, что мода на их широкое распространение, именно в таком изображении, в русских землях распространяется с середины XIV в. На это указывает тот факт, что на памятниках Куликова поля, датируемых концом XII – третьей четвертью XIV в., из 76 накладок лишь две имеют полные аналогии ( Гоняный , 2005. С. 87). Подобные накладки служили украшением конской уздечки.

Отдел Г. Треугольные (3 экз.)

Известны три находки, две из которых являются наконечниками ремней. Отнесение их к какому-либо типу затруднительно. Наконечники ремней из бронзы отличаются поразительным сходством по размерам, форме и декору. Происходят с разных памятников – поселений Созыкино (рис. 5: 14 ) и Аргамач-Пальна 3 (рис. 5: 12 ). Наконечники объемные за счет возвышающихся бортиков. У них треугольная форма, край по основанию оформлен в виде «ласточкина хвоста», верхняя часть – в виде трилистника. Размеры – 18 × 37 мм, толщина – 1,5 мм. С тыльной стороны по одному штифту. Поверхность декорирована сложным растительным орнаментом.

Третья накладка из железа, с выпуклыми сторонами (рис. 5: 9 ). Она близка к типу 1, однако ее основание не плоское, а овальное. Размеры – 17 × 35 мм. По центру щитка имеется отверстие для крепления.

Отдел Д. Фигурные (4 экз.)

Тип 2 (1 экз.). Железная накладка с поселения Целыковка 2 плоская, прямоугольная «с усами», «Т-образная» (рис. 4: 8 ). В нашем случае можно говорить лишь о детали – «усах» – как варианте этого типа. Накладка состоит из двух плоских пластин размерами 5 × 30 × 1 мм. Противоположные концы накладки крепятся двумя штифтами.

Тип 6 (1 экз.). Это железная плоская накладка вытянутой формы, верхняя часть которой оформлена в виде трилистника, а основание выемчатое. Размеры малой накладки, происходящей с поселения Аргамач-Пальна 3, – 12 × 17 × 1,2 мм (рис. 5: 11 ). У накладки три штифта.

Одна из фигурных железных накладок поселения Целыковка 2 фрагментирована, что не позволяет соотнести ее с определенным типом. Сохранившиеся размеры – 16 × 17 мм. Накладка прорезная (рис. 4: 9 ).

Наиболее крупной находкой является фигурная железная накладка на подсумок в виде «бабочки» с поселения Целыковка 2 (рис. 4: 13 ). Она плоская, размеры – 50 × 76 × 2 мм, крепилась с помощью четырех штифтов.

Сопоставляя рассмотренные накладки с аналогичным, но более ранним материалом из раскопок Лавского археологического комплекса, отметим их сходство в разнообразии типов и сохраняющихся традиций аскизских подражаний. Однако имеются отличия: 1) во второй половине XIV – первой половине XV в. не встречаются накладки с золотой или серебряной инкрустацией, аналогичные каменскому этапу аскизской культуры, известные в регионе в предшествующее время; 2) существенно возросла доля накладок из бронзы (11 из 26), в то время как для предшествующего времени они были редкостью (2 из 15 на Лавском археологическом комплексе). Среди более многочисленных находок с памятников Куликова поля все 76 известных накладок являются железными ( Гоняный , 2005. С. 85). 3) Получает распространение тип ромбовидных накладок, связанных с украшением сбруи.

Пряжки

Известно 15 пряжек (рис. 5: 16–30 ). С поселения Целыковки 2 – 7 ед., с поселения Аргамач-Пальна 2 – 8 ед. Все они из железа. Классификация пряжек дается по типологии К. А. Руденко для средневекового Волго-Камского региона ( Руденко , 2000).

Отдел А. Без специального приспособления и для соединения рамки с пряжкой. Ремень охватывает часть пряжки.

Тип А 1а. Пряжки прямоугольной формы или квадратные с расплющенной передней частью. Известно 4 находки, по две с каждого памятника (рис. 5: 16, 17, 24, 25 ). Они маленькие, размеры – 15 × 30 – 20 × 31 мм (поселение Арга-мач-Пальна 2) и 20 × 26 – 22 × 23 мм (поселение Целыковка 2).

Тип А 1 б. Пряжки с квадратной или прямоугольной в сечении рамкой. Известно 6 находок, по три с каждого памятника (рис. 5: 20–22, 26–28). Маленькие по размерам – 17 × 18 – 16 × 21 – 22 × 29 мм (поселение Целыковка 2); средние – 33 × 43 – 33 × 45 мм; крупная – 5 × 7 мм (поселение Аргамач-Пальна 3).

Тип А 2. Сегментовидные. Известны 3 находки (рис. 5: 18, 19, 29 ). Две пряжки средних размеров – 29 × 36 мм и 33 × 42 мм, одна маленькая – 18 × 26 мм.

Пряжки указанных типов были весьма распространены в том числе и на булгарских памятниках, бытовали в широкий промежуток времени. Крупные из них являлись подпружными, маленькие и средних размеров пряжки – наременными различного назначения: деталь костюма и для застегивания ремней оголовья конской упряжи ( Руденко , 2000. С. 241, 245).

Тип А 5 Б. Пряжка вытянутой формы, сдавленная с боков с заостренным концом (рис. 5: 23 ). Размеры – 41–52 × 55 мм. Встречена в единственном экземпляре на поселении Аргамач-Пальна 3.

Единственная пряжка соответствует отделу Б. Ремень соединялся с пряжкой при помощи прямоугольного приемника. Ее размеры – 17 × 32 мм (рис. 5: 30 ). Она происходит с поселения Целыковка 2.

В итоге можно сказать, что для памятников этого времени характерными являются пряжки прямоугольной и подквадратной формы (тип А 1). Преимущественно встречаются пряжки малых и средних размеров.

Выводы

-

1. Предметы вооружения, происходящие с территории нижнего течения Быстрой Сосны и связанные с историей Елецкого княжества, свидетельствуют о наличии профессиональных воинов, среди которых значительную долю составляли конные люди. Такие памятники, как поселение Аргамач-Пальна 3 и Целыковка 2, благодаря раскопкам интерпретируются как поселения военного характера, на которых проживали служилые люди елецкого князя.

-

2. Появление памятников этого круга в нижнем течении Быстрой Сосны не является результатом местного развития военного искусства, что подтверждается материалами Лавского археологического комплекса, интенсивно бытовавшего в последней четверти XI – третьей четверти XIV в., на котором предметы, связанные с вооружением, минимальны (5,8 %).

-

3. Вместе с тем в воинской амуниции отчетливо прослеживаются тюркские традиции, проявившиеся в зооморфном украшении колчаных крюков, в стилистике наременных накладок (аскизские подражания), – все это говорит об устойчивой моде в военной среде и для конца XIV – начала XV в. По всей видимости, модой и практичностью среди елецкого вооружения можно объяснить наличие доспешных пластин типа «хатангу дегель».

Широкое распространение предметов вооружения, как, впрочем, поселений военного характера, связано с появлением Елецкого княжества, политически и генеалогически связанного с Козельским княжеством. То есть елецкое вооружение профессиональных воинов (шпоры, доспех, кольчуга, удила, бронебойные наконечники стрел и др.) маркирует путь продвижения «кованых ратей» с Верховских княжеств на восток до Верхнего Дона.

Давать оценку вооружению Елецкого княжества необходимо принимая во внимание характер материальной культуры поселений. Часть их имела военный характер с учетом большинства проживавшего населения. Это поселения военной элиты с городской культурой, присущей знати удельных княжеств.

Список литературы Предметы вооружения и воинского снаряжения второй половины XIV - начала XV в. Елецкого княжества

- Гоняный М. И., 2005. Тюркские элементы в материальной культуре древнерусских поселений конца XII – первой четверти XIV в. в районе Куликова поля (на примере украшений поясной гарнитуры) // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга / Сост.: В. Ю. Коваль, И. Н. Кузина; отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 85–100.

- Гоняный М. И., Двуреченский О. В., 2014. Комплекс вооружения и снаряжения всадника и верхового коня конца XII – последней трети XIV в., происходящий с территорий поселений, расположенных в верховьях Дона // Военная археология. Вып. 3. М.: МедиаМир; Тула: Куликово поле. С. 102–146.

- Горелик М. В., 1983. Монголо-татарское оборонительное вооружение второй половины XIV – начала XV вв. // Куликовская битва в истории нашей Родины / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Изд-во МГУ. С. 244–269.

- Двуреченский О. В., 2014. Колесцовые шпоры, происходящие с территории Новгородской, Владимирской и Рязанской земель второй половины XIII – XVII в. // Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья. Тула: Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». С. 130–149.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX–XIV вв. М.: Наука 247 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Л.: Наука. 147 c. (САИ; вып. Е1-36.)

- Кулешов Ю. А., 2019. Боевые цепы в комплексе вооружения Золотой Орды // Золотоордынское обозрение. Т. 7. № 1. С. 37–64.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. М.: Наука. 183 с. (САИ; вып. ЕI-36.)

- Немеров В. Ф., 1987. Воинское снаряжение и оружие монгольского воина XIII–XIV вв. // СА. № 2. С. 212–227.

- Руденко К. А., 2000. Булгарские железные пряжки и накладки (X–XIV вв.) // Научное наследие

- А. П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья: материалы науч. конф. / Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 240–253. (Труды ГИМ; вып. 122.)

- Руденко К. А., 2001. Тюркский мир и Волго-Камье в XI–XIV вв. Казань: Заман. 256 с.

- Руденко К. А., 2005. Казанский дракон: образ и символ // Татарская археология. № 1–2 (14–15). С. 92–110.

- Тропин Н. А., 1996. Древнерусское поселение XIII–XIV веков у села Аргамач-Пальна // Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк: Изд-во Липецкого гос. пед. ун-та. С. 161–175.

- Тропин Н. А., 2000. Сельские поселения XII – начала XV в. в бассейне нижнего течения Быстрой Сосны // РА. № 1. С. 80–93.

- Тропин Н. А., 2007. Лавский археологический комплекс XI–XIV вв.: историческая оценка и этапы развития памятника // КСИА. Вып. 221. С. 154–166.

- Тропин Н. А., 2018. Материальная культура военного сообщества Елецкого княжества как отражение повседневности на границе русских земель с Ордой второй половины XIV – первой половины XV века (по материалам раскопок поселения Аргамач-Пальна 3) // История: факты и символы. № 4 (17). С. 42–51.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Изд-во МГУ. 274 с.

- Худяков Ю. С., 1991. Вооружение Центрально-Азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука. 190 с.